Книга «Царские трапезы и забавы. Быт, нравы, развлечения, торжества и кулинарные пристрастия русских царей»

Оглавление

Читать

Войти через Гугл

Войти через Фейсбук

Войти через Яндекс

Войти через Вконтакте

Помогите нам сделать Литлайф лучше

Выбрать главу (2) Изменить стиль страницы

Процитируем еще один документ XVII века, «Калязинскую челобитную», которая позволит нам заглянуть за монастырские стены. Это сатирическое письмо монахов архиепископу Тверскому и Кашинскому Симеону. Они жалуются на своего архимандрита, тот, «когда есть прикажет, то ставят репу пареную, да редьку вяленую, кисель овсяный, щи мартовские, посконную кашу в вязовой плошке, а в братину квас нальют да на стол подадут. А нам, богомольцам твоим, то не сладко – редька да хрен, да чашник Ефрем. А по нашему бы разуму лучше было бы для постных дней: вязига, да икра, да белая рыбица, тельное, да по две тешки паровых, да семга и сиг, да десять стерлядок, да по три пирога, да по два бы блина пшеничных, молочная каша, а кисель бы с патокою, а в братине бы пиво крепкое, мартовское, да мед, сваренный с патокою».

Никогда не выбрасывайте лимоны #рецепт #лимон #кулинария #готовка #джем #еда #простыерецепты #вкус

Еще раз обратимся к описанию пира Ивана Грозного, данному А. К. Толстым: «С появлением Иоанна все встали и низко поклонились ему. Царь медленно прошел между рядами столов до своего места, остановился и, окинув взором собрание, поклонился на все стороны; потом прочитал вслух длинную молитву, перекрестился, благословил трапезу и опустился в кресла… Множество слуг в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем, стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушанием.

Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах. Этим начался обед… Когда съели лебедей, слуги вышли и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи.

Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами: вишневым, можжевеловым и черемховым. Другие подавали разные иностранные вина: романею, рейнское и мушкатель. Обед продолжался… Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в парчовых доломанах. Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов.

На столы поставили сперва разные студени, потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с имбирем, бескостных кур и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиков со сливами, гусей с пшеном и тетерок с шафраном. Тут наступил прогул в продолжение которого разносили гостям меды: смородинный, княжий и боярский, а из вин: аликант, бастр и мальвазию. Разговоры становились громче, хохот раздавался чаще, головы кружились».

Слуги, подавая тому или иному отличенному государем знатному гостю чашу с вином, называли его по имени с прибавлением «ста». Например: «Афанасий-ста, государь жалует тебя…» и так далее. Менее знатных величали с приставкой к имени «су», а всех прочих просто по имени. Самым изысканным угощением считалась почему-то отварная баранья или поросячья голова с приправой из толченого хрена в сметане.

Как правильно есть Лимон 🍋

Для самого царя блюда ставились на отдельный стол. Каждое кушанье пробовал повар, затем кравчий, и только потом блюдо ставилось перед царем.

Какую именно еду подавали царю, мы можем судить по сохранившемуся описанию свадебного застолья после бракосочетания царя Алексея Михайловича: «Подано царю Алексею Михайловичу в сенник во время бракосочетания с Натальей Кирилловной Нарышкиной: квас в серебряной лощатой братине, да с кормового двора приказным еств: папарок лебедин по шафранным взварам, ряб окрошиван под лимоны, потрох гусиный, да к государыне царице подано приказных яств: гусь жаркой, порося жаркое, куря в колье с лимоны, куря в лапше, куря в щах богатых, да про госудяря же и про государыню царицу подаваны хлебные ествы: перепеча крупитчатая в три лопатки недомерок, чет хлеба ситного, курник подсыпан яйцы, пирог с бараниною, блюдо пирогов кислых с сыром, блюдо жаворонков, блюдо блинов тонких, блюдо пирогов с яйцы, блюдо сырников, блюдо карасей с бараниной, потом еще пирог росольный, блюдо пирог росольный, блюдо пирогов подовых, на торговое дело коровай яицкий, кулич-недомерок и проч.».В этом перечне наверняка вкусных блюд, приготовленных, как теперь говорят, из экологически чистых продуктов (кроме навоза и золы вряд ли применяли иные удобрения), встречаются такие, например, как «ряб окрошиван», «куря в колье», «папарок лебедин». Как это выглядело и как приготовлено, теперь можно только догадываться.

А что касается карасей с бараниной, то у современного человека возникает вопрос: неужели рыбу ели вместе с мясом? Как видим, ели. У тогдашних людей были очень крепкие желудки. Если обратиться к еще более древним временам, то в Древнем Риме, к примеру, ели и не такое. Кстати, порядок подачи блюд был совсем иным, нежели в наши дни.

Обычно обед наш начинается с первого блюда, то есть супа, щей, солянки, рассольника и тому подобного (если не считать предваряющих его салатов), то в то время вначале подавали холодные блюда, затем рубленые и жареные, а уж после этого только на столе появлялась уха и прочее.

Закрыть Как отключить рекламу?

Что касается сладких блюд, то самым популярным были пряники. Их подавали в конце трапезы, поэтому это угощение именовалось «разгонным». В разных регионах тогдашней России существовали свои способы и секреты приготовления пряников. В Москве, к примеру, их готовили на меду с патокой, на севере – с глазурью и так далее. Но самые популярные – тульские.

Их делали печатными, с начинкой из варенья. Они дожили и до наших дней. Кроме пряников в конце пира государь посылал избранным гостям сладкие фрукты, как свежие, так и сушеные. Особо ценным считался чернослив из Венгрии, и эти плоды государь раздавал своей рукой. Конечно же, на столах в изобилии стояли мед, орехи и сладкие пироги.

После яств подавали различные сладкие напитки с привкусом аниса, корицы и тому подобного. Пили также, разумеется, и хмельные напитки: мед, пиво, привезенное из Европы вино. Что касается рецептов приготовления хмельного меда, пива, сбитня, морса, кваса и прочих напитков, то они дошли до нас в книге со ставшим нарицательным названием «Домострой». В ней много глав, посвященных тому, как вести домашнее хозяйство, и среди них под номером 65 «ПРАВИЛО О РАЗЛИЧНЫХ МЕДАХ СЫЧЕНЫХ: КАК СЫТИТЬ МЕДЫ ВСЯКИЕ, КАК ЯГОДНЫЙ МОРС ГОТОВИТЬ, И КВАС МЕДОВЫЙ ПРОСТОЙ СТАВИТЬ, И ПИВО ПРОСТОЕ ПОДСЫЧИВАТЬ МЕДОМ. И ХМЕЛЬ ВАРИТЬ В КИПЯТКЕ, ЧТОБЫ СЫТИТЬ МЕД ОБВАРНОЙ.

Царь Алексей Михайлович

Обварного меда взять всемеро больше свежего, чуть теплой водой разбавить, да мед процедить ситом начисто, чтоб не осталось воску, да положить в тот мед по полумере хмелю на каждый пуд раствора. А при варке того меда пену снимать ситом, чтоб было в котле чисто, когда же уварится мед вполовину, его из котла долой, остудить чуть-чуть, да сложить мед в мерник чисто, опять без воску, да краюшку хлеба натереть дрожжами с патокой и запечь в печи, да положить тот мед в мерник и заквасить. А как станет мед сильно скисать, тотчас сливать его в бочки, чтобы не перекис».

Далее говорится о том, как сытить мед светлый, паточный, простой, боярский и так далее, а также как готовить ягодный мед и мед с пряностями, морсы, как сытить квас, крепить пиво. («Сварят пиво, оно устоится в бочке, тогда с дрожжей сцедить это пиво и в другую бочку слить без дрожжей, да добавить ведро пива в котел, да меду добавить в котел на каждое ведро, смотря сколько в той бочке пива-на гривенку больше патоки. Да варить ту патоку с пивом в котле до кипения, чтобы патока с пивом смешалась, да остудить на холоде, да разлить то пиво с патокой в бочку».)

А вот рецепт сбитня: «Сбитень делать так: вина пузырек, уксуса пузырек, пива пузырек, перцу четверть, фунт патоки, три гривенки вина заморского, у кого как случится – столько и положить; сразу же с медом и варить, чтобы не убежало. Как только сварится, пускай устоится, и тогда слить в посуду».

Есть рецепт приготовления лакомства под названием «мазуни». Делается так: «Редьку, какая крепка да ядрена, резать на тонкие ломти, вздеть хвостиками на нитку да вывялить на солнце или в остывающем жару (после выпечки хлеба у печи повесив), чтоб друг друга не касались ломтики.

А как все высохнет и места сырого не останется, насухо протереть да истолочь и просеять сквозь мелкое сито, положить в горшочек всю, сколько получится муки редечной; в то же время патоки светлой сварив, некислой (только вскипит – пену снять дочиста) – положить в редечную муку вскипевшей патоки столько же, сколько есть и муки. Да не забудь мускату, гвоздики, перцу и шафрану по вкусу, чтобы не было ничего чересчур, чувствовалось бы, но в меру.

Затем запечатать все в горшке тестом, парить в печи два дня и две ночи, тогда и в сладость все; если же получится жидко, добавь редечной мучки и разбавь до густоты, какая бывает у пластовой икры». Говорят, что хрен редьки не слаще. Но вот такая сладенькая редька, наверное, не чета хрену. Редька с медом и в наши дни используется как средство от кашля.

Источник: litlife.club

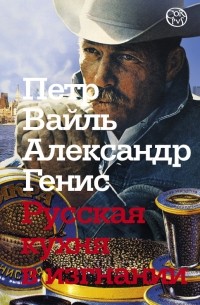

Русская кухня в изгнании

«Возбуждая аппетит и дразня воображение, закуска информирует нас о характере предстоящего обеда, настраивает наши чувства на нужный лад», – говорит мудрец, и, книги, и автор предисловия – литераторы, нет ничего удивительного. Русская литература всегда, простите за каламбур, питалась от русской кухни. Наше знакомство с бессмертными героями классиков завязывается за обеденным столом. Дело не в том, что мы никак не избавимся от вредной привычки читать за едой, а в том, что гастрономические навыки героя оказываются обязательной частью его социального, национального и психологического портрета. Вот Онегин, сменив скепсис воодушевлением, осматривает накрытый к обеду стол:

Пред ним roast-beef окровавленный,

И трюфли, роскошь юных лет,

Французской кухни лучший цвет,

И Страсбурга пирог нетленный

Меж сыром лимбургским живым

И ананасом золотым.

(«Кровавый ростбиф – блюдо „английской кухни“, модная новинка в меню конца 1810-х – начала 1820-х годов, и Страсбурга пирог – паштет из гусиной печени, который привозился в консервированном виде (нетленный), что было в то время модной новинкою (консервы были изобретены во время наполеоновских войн). Лимбургский сыр – импортировавшийся из Бельгии очень острый сыр с сильным запахом. Лимбургский сыр очень мягок и при разрезании растекается (живой)…» – поясняет Ю. М. Лотман.) Перерыв между XVI и XVII строфами Главы первой уходит на поедание лишним человеком вышеперечисленных, богатых холестеролом и сатурированными жирами вкусных кушаний. XVII строфа начинается нотой сытого сожаления: «Еще бокалов жажда просит/Залить горячий жир котлет, / Но.»

Величайшим поэтом российской и малороссийской кухни был Гоголь. Пасичник Рудый Панько, старосветские помещики, тетушка И. Ф. Шпоньки появляются с ворохами кулинарных рецептов. За отделавшим осетра и хлопающим глазами Собакевичем шаркает Плюшкин с сухарем из кулича, привезенного Александрой Степановной.

Обломовская объедаловка. Облонский, обдумывающий, не изменить ли план обеда, поскольку в «Англию» вчера привезли, оказывается, устриц: хоть и фленсбургские, но свежие. Масленичные, постные и на разговение меню Чехова… И Чехов и Гончаров отнюдь не были обжорами. Толстой, как известно, вообще стал полным вегетарианцем. Пушкин был сдержан в еде. Гоголь и вовсе заморил себя голодом.

То же и в наше время. «На удлинённом столе на шесть персон к их приходу уже расставлены были: осетрина копчёная, осетрина варёная, сёмга розовая в лоске жира, давно не виданная шустовская рябиновка – она существовала, оказывается! не исчезла вовсе с земли. Да что там, в углу на табуретке стоял под большой раскинутой салфеткой обещающий бочонок со льдом.

Весь вид был – нереальный. они уже вычерпали уху. Свечин вынул изо льда бутылку водки да прихватил и вазочку зернистой икры. Гучков же взял маринованный грибок… Тут внесли бульон и блюдо горячих пирожков. Кажется, только что по ухе съели офицеры, но теперь и по чашке огненного бульона охотно наливали из судка. Да под бульон хватанули ещё отличной ледовой водки.

Хор-р-рошо!» Это в «Октябре шестнадцатого» в Петербурге у Кюба угощает Гучков полковников Воротынцева и Свечина. Между тем Н. Д. Солженицына сообщает о своем муже: «Он абсолютно равнодушен к еде. Он может есть одно и то же день за днем» («Вермонт лайф», осень 1983, стр. 25). Исключительно тонкой звукописи натюрморт-меню находим и у замечательного лирического поэта Юрия Кублановского:

Уха белужья с алым луком.

Стерлядка теплая с хренком.

Пирог с вязигой с мягким звуком

разрезан острым тесаком.

Икорка красно-золотая.

С душистой слизью крепкий груздь.

Ломоть горячий каравая

в окно юродам бросят пусть.

Мадеры звездчатые вспышки.

Желудка праведная месть…

И глазированные пышки

уже никто не хочет есть.

Из повседневных искусств кулинария ближе всех к искусству словесному. Законы гармонии, правила композиции, требования суггестивности – все это управляет работой и повара и поэта (что не так уж редко одно и то же). Поэзия повседневности – в завтраках, обедах, чаепитиях, ужинах. Лучше других это чувствовал самый русский из русских мыслителей, В. В. Розанов, посвятивший одно из своих последних эссе памяти Елены Молоховец. Ее бессмертный «Подарок молодой хозяйке», кажется, всегда под рукой у наших нежных лирических героинь:

Лист смородины груб и матерчат.

В доме хохот и стекла звенят,

В нем шинкуют, и квасят, и перчат,

И гвоздики кладут в маринад.

История русской кухни также сходна с историей русской поэзии. В недавно вышедшей превосходной книге Р.-Е.-Ф. Смита и Дэвида Кристиана «Хлеб и соль» приводятся документальные данные о рационе россиян в Средние века: хлеб, каша, несколько овощей; молочные, мясные, рыбные блюда – монотонны. Как и во всех странах сурового климата, древняя русская кулинария была проста и печальна.

Фантазия и утонченность пришли, когда оживилось движение на морских и сухопутных торговых дорогах. Тот факт, что Ломоносов зачинал новую русскую поэзию в 1738 году, экспериментируя с немецкими стиховыми формами в Марбурге, Державин открыл русскую лирику, переводя элегии прусского короля Фридриха Великого, Пушкин «брал свое» у Парни, Байрона и Вашингтона Ирвинга, а Бродский – у Джона Донна, У.-Х. Одена или Роберта Лоуэлла, не уменьшает исключительно русского своеобразия их шедевров. Есть известный афоризм Сельвинс-кого по этому поводу: «В селянке (селянка, то есть сельская похлебка, а не солянка, как часто искажают это слово. – Л. Л.) – маслины из Греции и венские сосиски, но селянка – истинно русская еда».

В середине XVII века, когда с трудом и скрипом начинает приоткрываться на 400 лет забитое окно в Европу, вместе с первыми веяниями искусства барокко создается в России и барочное меню.

Подано царю Алексею Михайловичу в сенник во время бракосочетания с Натальей Кирилловной Нарышкиной:

квас в серебряной лощатой братине,

да с кормового двора приказных еств:

папарок лебедин по шафранным взварам,

ряб окрошиван под лимоны,

да к государыне царице подано приказных еств:

куря в колье с лимоны,

куря в щах богатых,

да про государя же и про государыню царицу подаваны хлебные ествы:

перепеча крупичетая в три лопатки недомерок,

чет хлеба ситного,

курник подсыпан яйцы,

пирог с бараниною,

блюдо пирогов кислых с сыром,

блюдо блинов тонких,

блюдо пирогов с яйцы,

блюдо карасей с бараниной.

блюдо пирог росольный,

блюдо пирогов подовых,

на торговое дело:

М. Пыляев, «Старое житье»

Как и стихи, меню оформляется графически, при этом не произвольно, а следуя его синтаксической структуре, которая, в свою очередь, отражает регулярности в структуре содержательной. Взгляните, например, на «строфы» в меню обеда Святейшего Патриарха «в среду первыя недели Великого поста» 1667 года. Мы имеем дело со своего рода кулинарными терцинами, причем «строка» удлиняется – от первой к третьей:

Источник: www.livelib.ru

О посте и не только

Два «советских» еврея, Пётр Вайль и Александр Генис, написали в Америке книгу «Русская кухня в изгнании». Уже смешно.

Вообще-то они очень серьёзные ребята, писатели и филологи, авторы научных работ, лауреаты всяческих премий. Полагаю. что эта книжка написана «забавы ради», но тоже — «со Знаком Качества»

О «кухне» писали многие, в различных жанрах, не только в форме простого «руководства по приготовлению пищи»: — Гиляровский, Кублановский, Похлёбкин,- эта имеет вид «Поваренной Книги», но каждому «рецепту» посвящено эссе, написанное с большим изяществом и юмором.

Книга претерпела несколько изданий в России, но мне посчастливилось приобрести первое, в дешёвой бумажной обложке. Зато в нём была помещена в качестве предисловия статья Льва Лосева «Поэтика кухни», отсутствующая в последующих, в т. ч. и в роскошном, «подарочном».

Лосева интересовали не «кулинарные», а филологические особенности множества всевозможных «меню». содержащихся в произведениях русской художественной литературы, а также в других источниках. В статье приведены многочисленные цитаты, начиная с обеда Евгения Онегина.

Пред ним roast-beef окровавленный,

И трюфли, роскошь юных лет,

Французской кухни лучший цвет,

И Страсбурга пирог нетленный

Меж сыром лимбургским живым

И ананасом золотым.

«Подано царю Алексею Михайловичу в сенник во время бракосочетания с Натальей Кирилловной Нарышкиной»

В цитате всего перечислено 27 пунктов, в т.ч.

папарок лебедин под шафранным взварам,

ряб окрошиван под лимоны,

потрох гусиный,

порося жаркое,

куря в колье с лимоны,

куря в лапше,

куря в щах богатых,

перепеча крупичетая в три лопатки недомерок,

блюдо карасей с бараниной…»

И проч.

А вот меню обеда Святейшего Патриарха в среду первыя недели Великого Поста 1667 года.

Источник: proza.ru