Платина

Платина

Платина (Pt) — 78-й элемент периодической таблицы, металл серо-стального цвета.

Платина добывалась в Южной Америке, начиная с XVI столетия. В Европе этот металл был неизвестен до XVIII в. В 1748 г. испанский мореплаватель А. де Ульоа первым привез на европейский континент образцы натуральной платины, найденной в Перу.

Впервые в чистом виде из руды этот металл был получен английским химиком У. Волластоном в 1803 г.

В Старом Свете она не была известна, однако цивилизации Анд (инки и чибча) находили и использовали её с незапамятных времён. Итальянский ученый Джилиус Скалигер в 1735 году обнаружил неразложимость платины и таким образом доказал, что она — независимый химический элемент.

Название платине было подарено испанскими конкистадорами, которые в середине XVI в. впервые познакомились в Америке (на территории современной Колумбии) с новым, по виду похожим на серебро (исп. plata) металлом. Испанское слово Platina буквально означает «небольшое серебро», «серебришко». Объясняется такое пренебрежительное название необыкновенной тугоплавкостью платины, которая не поддавалась переплавке, долго не находила применения и ценилась вдвое ниже, чем серебро.

Какие бывают металлы? Что такое металл? Детская Энциклопедия

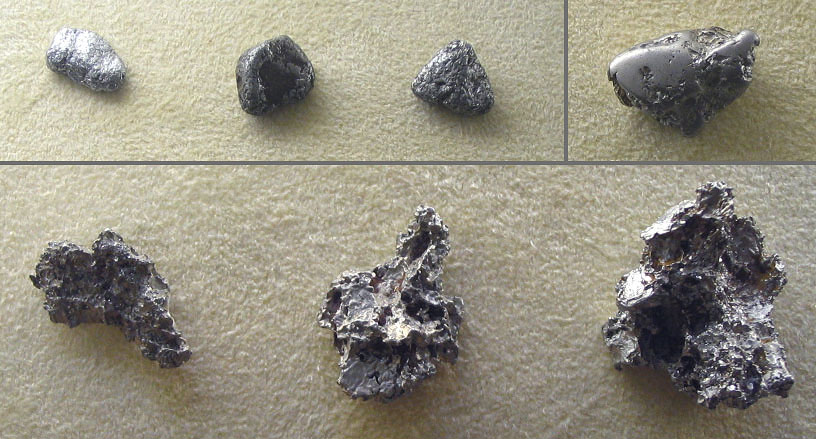

Натуральную платину добывают на приисках.

Платина и её сплавы широко применяются для производства ювелирных изделий. Ежегодно мировая ювелирная промышленность использует около 50 тонн платины. До 2001 года существенная часть ювелирных изделий из платины потреблялась в Японии. С 2001 года на Китай приходится примерно 50% мировых продаж. Российский объем потребления ювелирной платины составляет 0,1% от мирового объема.

Платина — для ювелирного дела металл совсем не новый. Толк в таких украшениях знали еще древние египтяне: в раскопках гробниц исследователи находили изящнейшие платиновые украшения.

Благородный белый цвет металла лучше оттеняет естественный цвет драгоценных камней, не наделяя их желтоватыми бликами традиционного золота. Платина всегда самой высшей пробы— 90 или 95 процентов. Платина не вызывает приступов аллергии, не тускнеет, не окисляется, не теряет вида из-за царапин. Но самое важное — она с невероятной прочностью фиксирует и держит бриллианты и другие драгоценные камни. Ей можно доверять самые ценные камни.

Первым, кто вернул благородный металл из незаслуженного забвения, стал Луи Картье: в 1895 году он представил на своей выставке целую коллекцию из платины и бриллиантов. Так в ювелирном мире моды появился новый кумир, которого невозможно свергнуть. За экстравагантным Картье в приверженности платине признались Tiffani, Van Cleef & Arpels. He остался равнодушным и Карл Фаберже, особенно остро чувствовавший моду и использовавший все новейшие технологии.

В годы перед Второй мировой войной платина прочно вошла в мир моды, и с тех пор интерес к редкому и благородному металлу постоянно растет.

Сегодня элегантность платины стала эталоном благородного изысканного стиля. Из платины делают обручальные и юбилейные кольца, перстни, браслеты, колье — самые роскошные бриллиантовые украшения. Прочность и верность платины сделали ее символом нерушимости брачных и любовных союзов. Из легендарных платиновых украшений, наперсников знаменитых love-story, можно составить внушительный список. Чего только стоит знаменитая брошь в форме двух листьев из красивейших рубинов и бриллиантов, набранных на тончайших платиновых каркасах от Van Cleef & Arpels! Эту чудесную брошь король Англии Эдвард VIII в 1936 году подарил миссис Симпсон, из-за сильной любви к которой позднее отрекся от престола.

Платина — 78 элемент периодической таблицы, атомная масса 195,08, благородный металл серо-стального цвета. В Старом Свете платина не была известна, однако цивилизации Анд ( инки и чибча ) добывали и использовали её с незапамятных времён. Итальянский химик Джилиус Скалигер в 1735 году открыл неразложимость платины и таким образом доказал, что она является независимым химическим элементом.

Платина

Платина — 78 элемент периодической таблицы, атомная масса 195,08; благородный металл серо-стального цвета. В Старом Свете платина не была известна, однако цивилизации Анд (инки и чибча) добывали и использовали её с незапамятных времён. В Европе платина была неизвестна до XVIII века.

В 1735 году испанский король издаёт указ, повелевающей платину впредь в Испанию не ввозить. При разработке россыпей в Колумбии повелевалось тщательно отделять её от золота и топить под надзором королевских чиновников в глубоких местах речки Рио-дель-Пинто, которую стали именовать Платино-дель-Пинто. А ту платину, которая уже привезена в Испанию, повелевалось всенародно и торжественно утопить в море.

В 1748 году испанский математик и мореплаватель А. де Ульоа первым привез на европейский континент образцы самородной платины, найденной в Перу. Впервые в чистом виде из руд платина была получена английским химиком У. Волластоном в 1803 году итальянский химик Джилиус Скалигер в 1835 году открыл неразложимость платины и таким образом доказал, что она является независимым химическим элементом.

В России еще в 1819 году в россыпном золоте, добытом на Урале был обнаружен «новый сибирский металл». Сначала его называли белым золотом, платина встречалась на Верх-Исетских, а затем и на Невьянских и Билимбаевских приисках. Богатые россыпи платины были открыты во второй половине 1824 года, а на следующий год в России началась ее добыча.

Происхождение названия

Название платине было дано испанскими конкистадорами, которые в середине XVI в. впервые познакомились в Южной Америке (на территории современной Колумбии) с новым металлом, внешне похожим на серебро ( plata ). Слово исп. Platina буквально означает «маленькое серебро», «серебришко» (платина против серебра стоила вдвое дешевле). Объясняется такое пренебрежительное название исключительной тугоплавкостью платины, которая не поддавалась переплавке, долгое время не находила применения и ценилась вдвое ниже, чем серебро.

Получение

Самородную платину добывают на приисках (см. подробнее в статье Благородные металлы)

Производство платины в виде порошка началось в 1805 английским ученым У. Х. Волластоном из южноамериканской руды. Сегодня платину получают из концентрата платиновых металлов. Концентрат растворяют в царской водке, после чего добавляют этанол и сахарный сироп для удаления избытка HNO3. При этом иридий и палладий восстанавливаются до Ir 3+ и Pd 2+. Последующим добавлением хлорида аммония выделяют (NH4)2PtCl6. Высушенный осадок прокаливают при 800-1000°C: (NH4)2PtCl6 = N2 + 6HCl + Pt + H2. Получаемую таким образом губчатую платину подвергают дальнейшей очистке повторным растворением в царской водке, осаждением (NH4)2PtCl6 и прокаливанием остатка. Затем очищенную губчатую платину переплавляют в слитки. При восстановлении платиновых растворов химическим или электрохимическим способом получают мелкодисперсную платину — платиновую чернь.

Физические свойства

Химические свойства

По химическим свойствам платина похожа на палладий, но проявляет большую химическую устойчивость. Реагирует только с горячей царской водкой: 3Pt + 4HNO3 + 18HCl = 3H2[PtCl6] + 4NO + 8H2O

Платина медленно растворяется в горячей серной кислоте и жидком броме. Она не взаимодействует с другими минеральными и органическими кислотами. При нагревании реагирует со щелочами и пероксидом натрия, галогенами (особенно в присутствии галогенидов щелочных металлов): Pt + 2Cl2 + 2NaCl = Na2[PtCl6]. При нагревании платина реагирует с серой, селеном, теллуром, углеродом и кремнием. Как и палладий, платина может растворять молекулярный водород, но объем поглощаемого водорода меньше и способность его отдавать при нагревании у платины меньше.

При нагревании платина реагирует с кислородом с образованием летучих оксидов. Выделены следующие оксиды платины: черный PtO, коричневый PtO2, красновато-коричневый PtO3, а также Pt2O3 и Pt3O4.

Для платины известны гидроксиды Pt(OH)2 и Pt(OH)4. Получают их при щелочном гидролизе соответствующих хлорплатинатов, например: Na2PtCl4 + 2NaOH = 4NaCl + Pt(OH)2I, Na2PtCl6 + 4NaOH = 6NaCl + Pt(OH)4I. Эти гидроксиды проявляют амфотерные свойства: Pt(OH)2 + 2NaOH = Na2[Pt(OH)4], Pt(OH)2 +4HCl = H2[PtCl4] + 2H2O, Pt(OH)4 + 6HCl = H2[PtCl6] + 4H2O, Pt(OH)4 + 2NaOH = Na2[Pt(OH)6]. Гексафторид PtF6 — один из сильнейших окислителей, способный окислить молекулы кислорода, ксенона или NO: O2 + PtF6 = O2+[PtF6] -.

C обнаруженного Н. Бартлеттом взаимодействия между Хе и PtF6, приводящего к образованию XePtF6, началась химия инертных газов. PtF6 получают фторированием платины при 1000 °C под давлением. Фторирование платины при нормальным давлении и температуре 350—400 °C даёт фторид Pt(IV): Pt + 2F2 = PtF4 Фториды платины гигроскопичны и разлагаются водой. Тетрахлорид платины (IV) с водой образует гидраты PtCl4·nH2O, где n = 1, 4, 5 и 7. Растворением PtCl4 в соляной кислоте получают платинохлористоводородные кислоты H[PtCl5] и H2[PtCl6]. Синтезированы такие галогениды платины как PtBr4, PtCl2, PtCl2·2PtCl3, PtBr2 и PtI2. Для платины характерно образование комплексных соединений состава [PtX4]2— и [PtX6]2-. Изучая комплексы платины, А. Вернер сформулировал теорию комплексных соединений и объяснил природу возникновения изомеров в комплексных соединениях.

Реакционная способность

Платина является одним из самых инертных металлов. Она нерастворима в кислотах и щелочах, за исключением царской водки. Платина также непосредственно реагирует с бромом, растворяясь в нём.

В своих соединениях платина проявляет почти все степени окисления от 0 до +8, из которых наиболее устойчивы +2 и +4. Для платины характерно образование многочисленных комплексных соединений, которых известно много сотен. Многие из них носят имена изучавших их химиков (соли Косса, Магнуса, Пейроне, Цейзе, Чугаева и т. д.). Большой вклад в изучение таких соединений внес русский химик Л. А. Чугаев (1873−1922), первый директор созданного в 1918 году Института по изучению платины.

Гексафторид платины PtF6 является одним из сильнейших окислителей среди всех известных химических соединений. С помощью него, в частности, канадский химик Нейл Бартлетт в 1962 году получил первое настоящее химическое соединение ксенона XePtF6.

Катализатор

Платина, особенно в мелкодисперсном состоянии, является очень активным катализатором многих химических реакций, в том числе используемых в промышленных масштабах. Например, платина катализирует реакцию присоединения водорода к ароматическим соединениям даже при комнатной температуре и атмосферном давлении водорода. Еще в 1821 немецкий химик И. В.Дёберейнер обнаружил, что платиновая чернь способствует протеканию ряда химических реакций; при этом сама платина не претерпевала изменений. Так, платиновая чернь окисляла пары винного спирта до уксусной кислоты уже при обычной температуре. Через два года Дёберейнер открыл способность губчатой платины при комнатной температуре воспламенять водород. Если смесь водорода и кислорода (гремучий газ) ввести в соприкосновение с платиновой чернью или с губчатой платиной, то сначала идет сравнительно спокойная реакция горения. Но так как эта реакция сопровождается выделением большого количества теплоты, платиновая губка раскаляется, и гремучий газ взрывается. На основании своего открытия Дёберейнер сконструировал «водородное огниво» — прибор, широко применявшийся для получения огня до изобретения спичек.

Производство

До 1748 г. платина добывалась и производилась только на территории Америки и в Старом Свете не была известна.

Когда платину стали завозить в Европу её цена была вдвое ниже серебра. Ювелиры очень быстро обнаружили, что платина хорошо сплавляется с золотом, а так как плотность платины выше чем у золота, то незначительные добавки серебра позволила изготавливать подделки, которые невозможно было отличить от золотых изделий. Такого рода подделки получили столь широкое распространение, что испанский король приказал прекратить ввоз платины, а оставшиеся запасы утопить в море. Этот закон просуществовал до 1778 года. После отмены закона потребность в платине была небольшой, её использовали в основном для создания химического оборудования, приспособлений и в качестве катализаторов. Добываемой в Америке платины для этих целей было достаточно. Ни о каком значимом промышленном производстве говорить не приходится.

В 1819 году платину впервые обнаружили на Урале близ Екатеринбурга, а в 1824 г. были открыты платиновые россыпи в Нижнетагильском округе. Разведанные запасы платины были столь велики, что Россия почти сразу заняла первое место в мире по добыче этого метала. Только в 1828 году в России было добыто 1,5 т платины — больше, чем за 100 лет в Южной Америке. К концу XIX века в России добывалось платины в 40 раз больше чем во всех остальных странах мира. Причем, представлена она была и весьма увесистыми самородками. Например, один из найденных на Урале самородков весил 9,6 кг.

К середине XIX в. в Англии и Франции были проведены обширные исследования по аффинажу платины. В 1859 году французский химик Анри Этьен Сент-Клер Девиль впервые разработал промышленный способ получения слитков чистой платины. С этого времени, почти вся добываемая на Урале платина скупалась английскими и французскими фирмами, в частности, «Джонсон, Маттей и К°». Позже к закупкам платины у России подключились американские и немецкие компании.

Даже после значительных зарубежных закупок, большая часть добываемой Россией платины не находила достойного применения. Поэтому, начиная с 1828 года, по предложения министра финансов Егора Канкрина, в России начали выпускать платиновые монеты номиналом 3,6 и 12 рублей. При этом, 12-рублевая платиновая монета имела массу 41,41 г, а в рублевой серебряной монете было 18 г чистого серебра. То есть по стоимости металла платиновые монеты были дороже серебряных в 5,2 раза. С 1828 по 1845 гг. было выпушено 1 372 000 трехрублевых монет, 17 582 шестирублевых и 3 303 двенадцатирублевых общей массой 14,7 т. Основную выгоду от добычи получали владельцы рудников — Демидовы. Оцените, — только в 1840 было добыто 3,4 т платины. В 1845 году, по настоянию министра финансов Фёдора Вронченко выпуск платиновых монет был прекращён и все они были срочно изъяты из обращения. Основной версией столь поспешного шага считается повышение европейских цен на платину, в результате которого монеты стали дороже номинала. После прекращения чеканки монет производство платины в России упало в 20 раз и к 1915 году на долю России приходилось лишь 95 % от мирового производства платины. Оставшиеся 5 % производила Колумбия. Причем, почти вся российская платина поступала на экспорт. Например, в 1867 году Англия скупила весь запас российской платины — более 16 т.

К концу XIX в. Россия производила 4,5 т. платины в год.

До Первой мировой войны второй после России страной по объемам добычи платины была Колумбия; с 1930-х гг. стала Канада, а после Второй мировой войны — Южная Африка.

В 1952 году Колумбия добыла 0,75 т платины, США — 0,88 т, в Канада — 3,75 т, а Южно-Африканский Союз — 7,2 т. В СССР данные по добыче платины были засекречены.

В 2007 году в мире было добыто 213 т платины, а в 2008 году — 200 т. Лидерами добычи были: ЮАР (в 2007 году добыто 166,0 т, а в 2008 году — 153,0 т), Россия (27,0/25,0), Канада (6,2/7,2), Зимбабве (5,3/5,6), США (3,9/3,7), Колумбия (1,4/1,7). [3]

Лидером добычи платины в России является ГМК «Норильский никель».

Разведанные мировые запасы металлов платиновой группы составляют около 80 000 т и распределены, в основном, между Южной Африкой (87,5 %), Россией (8,3 %) и США (2,5 %).

Применение

В технике

- С первой четверти XIX века применялась в России в качестве легирующей добавки для производства высокопрочных сталей [4]

- Платина применяется как катализатор (чаще всего в сплаве с родием, а также в виде платиновой черни — тонкого порошка платины, получаемой восстановлением ее соединений).

- Платина применяется в ювелирном и зубоврачебном деле, а также в медицине.

- Изготовление стойкой химически и к нагреванию лабораторной посуды.

- Изготовление миниатюрных магнитов огромной силы (сплав платина-кобальт, ПлК-78).

- Специальные зеркала для лазерной техники.

- Чрезвычайно долговечные и стабильные электроконтакты и сплавы для радиотехники (ПлИ-10, ПлИ-20, ПлИ-30 (платина-иридий).

- Гальванические покрытия.

- Перегонные реторты для производства плавиковой кислоты.

- Электроды для получения перхлоратов, перборатов, перкарбонатов, пероксодвусерной кислоты (фактически на платине держится все мировое производство перекиси водорода: электролиз серной кислоты — пероксодвусерная кислота — гидролиз — отгонка перекиси водорода).

- Нерастворимые аноды в гальванотехнике.

- Анодные штанги для защиты от коррозии корпусов подводных лодок.

- Нагревательные элементы печей сопротивления.

В медицине

Соединения платины (преимущественно, тетрахлорплатинаты) применяются, как цитостатики («цис-платина»). Однако в настоящее время имеются более эффективные противораковые лекарственные средства.

В ювелирном деле

Платина и её сплавы широко используются для производства ювелирных изделий.

Ежегодно мировая ювелирная промышленность потребляет около 50 тонн платины. До 2001 года большая часть ювелирных изделий из платины потреблялась в Японии. С 2001 года на долю Китая приходится примерно 50 % мировых продаж. В 1980 г. Китай потреблял около 1 % ювелирных изделий из платины. В настоящее время в Китае ежегодно продаётся около 10 млн изделий из платины общей массой около 25 тонн.

Российский спрос на ювелирную платину составляет 0,1 % от мирового уровня.

Монетарная функция

Платина, золото и серебро — основные металлы, выполняющие монетарную функцию. Однако платину стали использовать для изготовления монет на несколько тысячелетий позже золота и серебра.

Первые в мире платиновые монеты были выпущены и находились в обращении в Российской империи с 1828 по 1845 год. Чеканка началась с трехрублевиков. В 1829 г. «были учреждены платиновые дуплоны» (шестирублевики), а в 1830 г.— «квадрупли» (двенадцати-рублевики). Были отчеканены следующие номиналы монет: достоинством 3, 6 и 12 рублей. Трехрублевиков было отчеканено 1 371 691 шт., шестирубле-виков — 14 847 шт. и двенадцатирублевиков — 3474 шт. [2]

В 1846 г. чеканка платиновой монеты была прекращена, хотя к этому году добыча уральской платины составила около 2000 пудов или 32 000 кг, из которых в монету было перечеканено 14 669 кг. Громадной количество платины, скопившейся на Петербургском монетном дворе частью в виде монеты, а частью в необработанном виде (по разным данным от 720 до 2000 пудов), было продано английской фирме Джонсон, Маттэ и Ко. В результате Англия, которая не добывала ни одного грамма платины, долго была в этой отрасли монополистом. [5]

После 1846 года ни одна страна не позволяла себе «роскоши» вводить в обращение платиновые монеты. Выпускаемые разными странами в настоящее время платиновые монеты являются инвестиционными монетами. В период с 1992 по 1995 год инвестиционные платиновые монеты номиналами 25, 50 и 150 рублей выпускал Банк России.

Металл платина — физические и оптические свойства, структура, добыча, классификация — энциклопедия Mineralpro.ru. < > Платина — минерал, природная Pt из группы платины класса самородых элементов, Обычно содержит Pd, Ir, Fe, Ni. Чистая платина встречается весьма редко, большинство образцов представлены железистой разновидностью (поликсеном), а нередко и интерметаллидами: изоферроплатиной ( Pt,Fe)3Fe и тетраферроплатиной ( Pt,Fe)Fе. Платина, представленная поликсеном, является наиболее распространённым в земной коре из минералов платиновой подгруппы.

Платина

Платина — минерал, природная Pt из группы платины класса самородых элементов, Обычно содержит Pd, Ir, Fe, Ni. Чистая платина встречается весьма редко, большинство образцов представлены железистой разновидностью (поликсеном), а нередко и интерметаллидами: изоферроплатиной (Pt,Fe)3Fe и тетраферроплатиной (Pt,Fe)Fе. Платина, представленная поликсеном, является наиболее распространённым в земной коре из минералов платиновой подгруппы.

Смотрите так же:

СТРУКТУРА

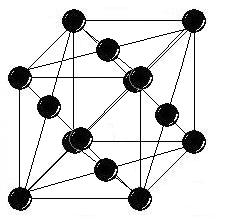

Кристаллическая решетка платины принадлежит к кубической системе. Молекула циклогексена имеет форму правильного шестиугольника. В рассматриваемой реакционной системе атомная структура катализатора и реагирующие молекулы обладают одним общим качеством – элементами симметрии третьего порядка. В кристалле платины такой порядок расположения атомов присущ только октаэдрической грани. В узлах расположены атомы платины. а = 0,392 нм, Z = 4, пространственная группа Fm3m

СВОЙСТВА

Цвет поликсена от серебряно-белого до стально-черного. Черта металлическая стально-серая. Блеск типичный металлический. Отражательная способность в полированных шлифах высокая – 65-70.

Твердость 4-4,5, у богатых иридием разностей – до 6-7. Обладает ковкостью. Излом крючковатый. Спайность обычно отсутствует. Уд. вес-15-19. Подмечена связь пониженного удельного веса с наличием пустот, занятых природными газами, а также включениями посторонних минералов. Обладает магнитностью, парамагнетик. Хорошо проводит электричество. Платина является одним из самых инертных металлов. Она нерастворима в кислотах и щелочах, за исключением царской водки. Платина также непосредственно реагирует с бромом, растворяясь в нём.

ЗАПАСЫ И ДОБЫЧА

Разведанные мировые запасы металлов платиновой группы составляют около 80 000 т и распределены, в основном, между ЮАР (87,5%), Россией (8,3%) и США (2,5%).

В России основными месторождениями металлов платиновой группы являются: Октябрьское, Талнахское и Норильск-1 сульфидно-медно-никелевые в Красноярском крае в районе Норильска (более 99% разведанных и более 94% оцененных российских запасов), Фёдорова Тундра (участок Большой Ихтегипахк) сульфидно-медно-никелевое в Мурманской области, а также россыпные Кондёр в Хабаровском крае, Левтыринываям в Камчатском крае, реки Лобва и Выйско-Исовское в Свердловской области. Крупнейшим платиновым самородком, найденным в России, является «Уральский гигант» массой 7860,5г, обнаруженный в 1904г. на Исовском прииске.

Самородную платину добывают на приисках, менее богаты рассыпные месторождения платины, которые разведываются, в основном, способом шлихового опробования.

Производство платины в виде порошка началось в 1805 году английским ученым У. Х. Волластоном из южноамериканской руды.

Сегодня платину получают из концентрата платиновых металлов. Концентрат растворяют в царской водке, после чего добавляют этанол и сахарный сироп для удаления избытка HNO3. При этом иридий и палладий восстанавливаются до Ir 3+ и Pd 2+. Последующим добавлением хлорида аммония выделяют гексахлороплатинат(IV) аммония (NH4)2PtCl6. Высушенный осадок прокаливают при 800—1000 °C

Получаемую таким образом губчатую платину подвергают дальнейшей очистке повторным растворением в царской водке, осаждением (NH4)2PtCl6 и прокаливанием остатка. Затем очищенную губчатую платину переплавляют в слитки. При восстановлении растворов солей платины химическим или электрохимическим способом получают мелкодисперсную платину — платиновую чернь.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Минералы платиновой группы в большинстве случаев встречаются в типичных магматических месторождениях, генетически связаннных с ультраосновными изверженными породами. Эти минералы в рудных телах выделяются в числе последних (после силикатов и окислов) в моменты, отвечающие гидротермальной стадии магматического процесса. Минералы платины, бедные палладием (поликсен, иридистая платина и др.), встречаются в месторождениях среди дунитов – оливиновых бесполевошпатовых пород, богатых магнезией и бедных кремнезёмом. При этом парагенетически они чрезвычайно тесно связаны с хромшпинелидами. Палладистая в никеле-палладистая платина преимущественно распространена в основных изверженных горных породах (норитах, габбро-норитах) и ассоциирует обычно с сульфидами: пирротином, халькопиритом и пентландитом.

В экзогенных условиях в процессе разрушения коренных месторождений и пород образуются платиноносные россыпи. Большинство минералов подгруппы платины в этих условиях химически устойчивы. Платина в россыпях встречается в виде самородков, чешуек, пластин, лепёшек, конкреций, а также скелетных форм и губчатых выделений размером от 0,05 до 5 мм., иногда до 12 мм. Уплощенные и пластинчатые зёрна платины указывают на значительное удаление от коренных источников и переотложение. Дальность переноса платины в россыпях обычно не превышает 8 км., в косовых россыпях она больше. Палладистая и медистая разновидности платины в зоне гипергенеза могут “облагораживаться”, теряя Pd, Cu, Ni. Содержание Cu и Ni, по А.Г. Бетехтину, в платине из россыпей может сокращаться более чем в 2 раза по сравнению с платиной коренного источника. В россыпях многих районов мира описаны новообразованная химически чистая платина и паладистая платина в виде натёчных форм радиально-лучистого строения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соединения платины (преимущественно, амминоплатинаты) применяются как цитостатики при терапии различных форм рака. Первым в клиническую практику был введен цисплатин (цис-дихлородиамминплатина(II)), однако в настоящее время применяются более эффективные карбоксилатные комплексы диамминплатины — карбоплатин и оксалиплатин.

Платина и её сплавы широко используются для производства ювелирных изделий.

Первые в мире платиновые монеты были выпущены и находились в обращении в Российской империи с 1828 по 1845 год. Чеканка началась с трехрублевиков. В 1829 г. «были учреждены платиновые дуплоны» (шестирублевики), а в 1830 г.— «квадрупли» (двенадцатирублевики). Были отчеканены следующие номиналы монет: достоинством 3, 6 и 12 рублей. Трехрублевиков было отчеканено 1 371 691 шт., шестирублевиков — 14 847 шт. и двенадцатирублевиков — 3474 шт.

Платина применялась при изготовлении знаков отличия за выдающиеся заслуги: из платины сделано изображение В. И. Ленина на советском ордене Ленина; из неё изготавливались советские орден «Победа», орден Суворова 1-й степени и орден Ушакова 1-й степени.

Так как металл не особо ценился, то недобросовестные испанские ювелиры стали изготавливать золотые украшения с примесью платины и выдавать за чистое золото. Когда афера раскрылась, то король Испании запретил ввоз этого сырья в страну и утопил весь имеющийся металл в океане. Платина обрела свою ценность, когда люди увидели, что этот металл не окисляется и не подвергается воздействию обычных кислот. В России платиновая история началась с 1819 года. Именно тогда, на Урале, в Верх-Исетском округе, в рассыпном золоте обнаружили небольшие фрагменты этого металла. Но местные жители не знали, что делать с платиной.

- https://www.bronnitsy.com/encyclopedia/platina/

- http://himsnab-spb.ru/article/ps/pt/

- https://mineralpro.ru/minerals/platinum/