§ 16. Сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения

1) И кудри их белы, как утренний снег. (Сравнительный оборот.) 2) Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. (Творительный сравнения.) 3) Гарун бежал быстрее лани.

(Сочетание сравн. формы наречия и существительного.) 4) Как молоком облитые, стоят сады вишневые. (Сравнительный оборот.) 5) Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до об- лак не подняться. (Сочетание сравн. формы наречия и существительного.) 6) И сияет роса на траве серебром. (Творительный сравнения.) 7) Цепи гор стоят великанами. (Творительный сравнения.) 8) Время летит иногда птицей, иногда ползет червяком. (Творительный срав-нения.) 9) Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу. (Сравнительный оборот.)

Отблески солнца играли в воде золотыми нитями.

Нависла над нами свинцовой тучей опасность.

Земля железом зазвенела.

Она каркает вороной.

Вода желобами стекала по листьям деревьев. ЗСП-5.

№17-1 Дурак

Кто не восхищается достижениями космонавтики!

ТП?чт6 не_нарушало тишины утра.’

Нельзя не_знать произведений А.С. Пушкина. Упражнение 144

1) И кудри их белы, как утренний снег над славной главою кургана. 2) В той башне высокой и тесной царица Тамара жила; прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла. 3) В небе тают облака и, лучистая на зное, в искрах катится река, словно зеркало стальное. 4) Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола как слеза.

5) Черемуха душистая с весною расцвела и ветки золотистые, что кудри, завила. 6) Лес, точно терем без призора, весь потемнел и полинял. 7) Продирается месяц сквозь тучи, будто желтое око совы.

Ангел — посланец Бога и исполнитель его воли; изображается обычно в виде крылатого юноши.

Демон — в религии: сатана, злой дух.

Глава (устар.) — то же, что голова.

Призор (устар.) — то же, что присмотр.

Око (устар.) — то же, что глаз.

Белы — имя прилагательное.

Признак предмета.

Кудри (каковы?) беды.

Прекрасна — имя прилагательное. Признак предмета.

Н. ф. — прекрасный.

Кратк. ф., ед. ч., ж. р.

Тамара (какова?) прекрасна.

Кратк. ф., ед. ч., ж. р.

Тамара (какова?) зла.

Завила — завела. Куда ты, подружка, всех нас завела?

И вой, как стон; сук мой, как топор; он застонал, как человек; широкою волной бой закипел; сплетясь, как пара змей; крепче двух друзей; как барс пустынный; визжал, как он; как в битве следует бойцу.

Обилие сравнительных конструкций для того, чтобы сравнивая, лучше представить все происходящее.

1) Смутно белели старые березы по сторонам шоссе, (будто) их стволы присыпало снегом. 2) Пробороненные просторы гладко улеглись вдали, (как будто) выровняли горы и равнину подмели. 3) Он [иней] лежал даже на палубе, как белая крупная соль, и хрустел под ногами. 4) Звезды бились и сверкали чешуей, (как) бьется в сетях пойманная камса.

5) Азовское море цветет в начале августа, (как) цветут реки и пруды. 6) Кавказ был весь как на ладони. 7) Его [Пришвина] проза гораздо сильнее наполнена соком поэзии, чем многие стжи.и.пдэмы- 8) Ленивый гром потягивался за горизонтом, как.заспанны й силач, распрямлял плечи и нехотя потряхивал землю. 9) Многие русские слова сами по себе излучают поэзию подобно тому, (как) драгоценные камни излучают таинственный блеск.

браслеты из натуральных камней

С двумя буквами нн: пробороненные, пойманная, заспанный, уб-ранная, освобожденный.

С одной буквой н: наполнена, выброшен, ранен, подготовлена, выключена.

Простые предложения со сравнительными оборотами

Перстами лёгкими, как сон, моих зениц коснулся он. (А.С.

Пушкин) Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял. (М.Ю. Лермонтов) Луна взошла багровая и хмурая, точно больная. (А.П. Чехов)

Сложноподчинённые предложения с придаточным сравнения

Мы втроём начали беседовать, как будто век были знакомы. (А.С. Пушкин) Пёс бежал молча, сосредоточенно, словно он внюхивался в следы проходивших до него. (М.М. Пришвин) Будто запустили огненный салют, взорвались вдалеке посланные нашими ракеты. (Ю. Трифонов)

В сложноподчиненном предложении с придаточным сравнения несколько грамматических основ (подлежащее и сказуемое), а в простом предложении со сравнительным оборотом грамматическая основа одна.

1) Засверкали на солнце росинки, будто солнечные зайчики. Засверкали на солнце росинки, будто загорелись тысячи фонариков. 2) Пух летел с деревьев, как мягкий снежок. Пух летел с деревьев, как осыпается снежная ель. 3) Корабль быстро исчез в море, словно призрак.

Корабль быстро исчез в море, словно внезапно глубоко нырнула рыба. 4) Оделась елка в снежную шубу, будто Снегурочка. Оделась елка в снежную шубу, будто замерзшая женщина укуталась. 5) Огонек вдали мелькает, словно маячок. Огонек вдали мелькает, словно сигналит маяк.

6) Коршун быстро упал вниз, как камень. Коршун быстро упал вниз, как падает подрубленное дерево. 7) Сердце его замерло, как остановившиеся стрелки. Сердце его замерло, как останавливаются часы. 8) Трещит земля от холода, словно поленья в костре.

Трещит земля от холода, словно снег под ногами хрустит.

Когда стемнело, словно кто-то выключил все лампочки, ты выходишь из дома на улицу и смотришь на звездное небо. В небе светит луна, как ночник из далекого детства, когда ты боялся темноты. Звезды рассыпаны неравномерно, как будто их кто-то просыпал и не потрудился собрать! Точно картинка из любимой книжки со сказками, эта ночь надолго останется в твоих воспоминаниях.

Труды А.А. Потебни: «Мысль и язык», «Из записок о русской грамматике».

Внутренняя форма слова — семантическая и структурная соот-несенность составляющих слово морфем с др.

морфемами данного языка; признак, положенный в основу номинации при образовании нового лексического значения слова. В. ф. с. мотивирует звуковой облик, указывает на причину, по которой данное значение оказалось выраженным именно данным сочетанием звуков. В результате исто-рических преобразований, происходящих в языке, В. ф. с. может быть затемнена или полностью утрачена. Воссозданием утраченной В. ф. с. занимается этимология.

1) Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья. 2) Чем больше человек дает людям и меньше требует себе, тем он лучше. 3) Чем больше чувствуешь связь с родиной, тем реальнее и охотнее представляешь ее себе как живой организм. 4) Чем больше я читал, тем более книги роднили меня с миром. 5) Чем дальше уходили мы из дома, тем глуше и мертвее становилось вокруг.

6) Чем проше слово, тем более оно точно.

5. Он (что делал?) чувствовал.

Дальше — наречие. Признак действия.

Уходили (куда?) дальше.

1) Чем меньше времени, тем меньше возможностей. 2) Чем интереснее книга, тем дороже. 3) Чем больше читаешь, тем образованнее становишься. 4) Чем больше мне нравилась эта деревушка, тем реже я вспоминал город. 5) Чем дольше я рассматривал эту картину, тем прекраснее она мне казалась.

Предложения простые, осложнены сравнительным оборотом.

Чем большую скорость развивает велосипедист, тем с большей мускульной силой он должен действовать на педали.

Чем больше масса, тем выше скорость падения.

Чем длиннее стороны квадрата, тем больше его площадь.

Источник: zakon.today

ЛитЛайф

Гайдар привел в наш дом огромную лохматую овчарку со смеющимися желтыми глазами. Он говорил, что это пастушеская горная собака.

Гайдар писал тогда самый изумительный свой рассказ — «Голубую чашку». И прикидывался, что ничего не понимает в литературе. Он вообще любил прикидываться простаком.

Черное море заунывно шумело по ночам. Шумело оно и днем, но тогда его не было так хорошо слышно. Под шум моря было легче писать.

Вот целый ряд подробностей тогдашней «текущей жизни». Из них сложился рассказ «Созвездие Гончих Псов». В этом рассказе вы найдете почти все, о чем я упоминал выше: сухие дубовые листья, седого астронома, гул канонады, Сервантеса, людей, непоколебимо верящих в победу гуманизма, горную овчарку, ночной полет и многое другое.

Все это спаяно, конечно, в ином соотношении и вошло в определенный сюжет.

Когда я писал этот рассказ, я все время старался сохранить в себе ощущение холодного ветра с ночных гор. Это было как бы лейтмотивом рассказа.

Дивишься драгоценности нашего языка что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценнее самой вещи.

Родник в мелколесье

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому как драгоценные камни излучают таинственный блеск.

Я понимаю, конечно, что ничего таинственного в их блеске нет и что любой физик легко объяснит это явление законами оптики.

Но все же блеск камней вызывает ощущение таинственности. Трудно примириться с мыслью, что внутри камня, откуда льются сияющие лучи, нет собственного источника света.

Это относится ко многим камням, даже к такому скромному, как аквамарин. Цвет его нельзя точно определить. Для него еще не нашли подходящего слова.

Аквамарин считается по своему имени (аква марин — морская вода) камнем, передающим цвет морской волны. Это не совсем так. В прозрачной его глубине есть оттенки мягкого зеленоватого цвета и бледной синевы. Но все своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко освещен изнутри совершенно серебряным (именно серебряным, а не белым) огнем.

Кажется, что если вглядеться в аквамарин, то увидишь тихое море с водой цвета звезд.

Очевидно, эти цветовые и световые особенности аквамарина и других драгоценных камней и вызывают у нас чувство таинственности. Их красота нам все же кажется необъяснимой.

Закрыть Как отключить рекламу?

Но действие самого слова (а не понятия, которое оно выражает) на наше воображение, хотя бы, к примеру, такого простого слова, как «зарница», объяснить гораздо труднее. Самое звучание этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии.

Конечно, это ощущение слов очень субъективно. На нем нельзя настаивать и делать его общим правилом. Так я воспринимаю и слышу это слово. Но я далек от мысли навязывать это восприятие другим.

Бесспорно лишь то, что большинство таких поэтических слов связано с нашей природой.

Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли.

Для всего, что существует в природе, — воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов и полей, цветов и трав, — в русском языке есть великое множество хороших слов и названий.

Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий словарь, у нас есть, помимо книг таких знатоков природы и народного языка, как Кайгородов, Пришвин, Горький, Алексей Толстой, Аксаков, Лесков, Бунин и многие другие писатели, главный и неиссякаемый источник языка — язык самого народа, язык колхозников, паромщиков, пастухов, пасечников, охотников, рыбаков, старых рабочих, лесных объездчиков, бакенщиков, кустарей, сельских живописцев, ремесленников и всех тех бывалых людей, у которых что ни слово, то золото.

Особенно ясными для меня стали эти мысли после встречи с одним лесником.

Мне кажется, что я где-то уже рассказывал об этом. Если это верно, то прошу простить меня, но придется повторить старый рассказ. Он имеет значение для разговора о русской речи.

Шли мы с этим лесником по мелколесью. В незапамятные времена здесь было большое болото, потом оно высохло, заросло, и сейчас о нем напоминал только глубокий, вековой мох, небольшие окна-колодцы в этом мху да обилие багульника.

Я не разделяю распространенного пренебрежения к мелколесью. В мелколесье много прелести. Юные деревца всех пород — ель и сосна, осина и береза — растут дружно и тесно. Там всегда светло и чисто, как в прибранной к празднику крестьянской горнице.

Каждый раз, когда я попадаю в мелколесье, мне кажется, что именно в этих местах художник Нестеров нашел черты своего пейзажа. Здесь каждый стебелек и веточка живут своей отдельной живописной жизнью и потому особенно заметны и милы.

Кое-где во мху, как я уже говорил, попадались маленькие круглые окна-колодцы. Вода в них казалась неподвижной. Но если приглядеться, то можно было увидеть, как из глубины оконца все время подымается тихая струя и в ней вертятся сухие листики брусники и желтые сосновые иглы.

Мы остановились у одного такого оконца и напились воды. Она попахивала скипидаром.

— Родник! — сказал лесник, глядя, как из оконца всплыл и тотчас пошел на дно неистово барахтавшийся жук. — Должно, Волга тоже начинается из такого оконца?

— Да, должно быть, — согласился я.

— Я большой любитель разбирать слова, — неожиданно сказал лесник и смущенно усмехнулся. — И вот, скажи на милость! Бывает же так, что пристанет к тебе одно слово и не дает покоя.

Лесник помолчал, поправил на плече охотничье ружье и спросил:

— Вы, говорят, вроде книги пишете?

— Значит, соображение слов у вас должно быть обдуманное. А я вот как ни прикидываю, а редко какому слову найду объяснение. Идешь по лесу, перебираешь в голове слово за словом, и так их прикинешь и этак: откуда они взялись? Да ничего не получается.

Познаний у меня нет. Не обучен. А бывает, найдешь слову объяснение и радуешься. А чему радоваться? Мне не ребят учить.

Я лесной человек, простой обходчик.

— А какое слово к вам привязалось сейчас? — спросил я.

— Да вот этот самый родник. Я это слово давно приметил. Все его обхаживаю. Надо думать, получилось оно оттого, что тут вода зарождается. Родник родит реку, а река льется-течет через всю нашу матушку землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит, — родник, родина, народ.

И все эти слова как бы родия между собой. Как бы родня! — повторил он и засмеялся.

Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка.

Весь многовековый опыт народа, вся поэтическая сторона его характера заключались в этих словах.

Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того, чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины.

Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось и у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России — лето, обильное грозами и радугами.

Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в воинственных петушиных воплях и песнях девушек среди вечереющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами.

Источник: litlife.club

Приемы языковой выразительности

I.Поставьте ударения: блокировать, внесенный, втридорога, нет гуся, духовник, задолго, иначе, исчерпать, колледж, колосс на глиняных ногах, мальчиковый, маркировать, мытарство, несессер, пиццерия.

II. Назовите прием языковой выразительности:

1. Я три тарелки съел.(метонимия)

2.Сидят людей половины; Они на двух заседаниях сразу; До пояса здесь, а остальное там… (метафора)

III. Подберите не менее трех синонимов к следующим словам:

Равнодушный, безразличный, отрешенный;

вращаться, крутиться, вертеться;

IV. Назовите приемы языковой выразительности:

1.Заметался пожар голубой.(метафора)

2.Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому как драгоценные камни излучают таинственный блеск.(сравнение)

Файлы: 1 файл

Контрольная работа 7.

I.Поставьте ударения: блокировать, внесенный, втридорога, нет гуся, духовник, задолго, иначе, исчерпать, колледж, колосс на глиняных ногах, мальчиковый, маркировать, мытарство, несессер, пиццерия.

II. Назовите прием языковой выразительности:

- Я три тарелки съел.(метонимия)

2.Сидят людей половины; Они на двух заседаниях сразу; До пояса здесь, а остальное там… (метафора)

3. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. (сравнение)

4. В этом году зерно налилось рано.(метафора)

5. Ваш шпиц – прелестный шпиц, не более наперстка.(литота)

6.Проблема не решалась слишком долго и сейчас поезд уже ушел.(метафора)

7. Завтра состоится встреча покорителей горных вершин.( перифраза)

8. Отговорила роща золотая березовым веселым языком.(олицетворение)

III. Подберите не менее трех синонимов к следующим словам:

Равнодушный, безразличный, отрешенный;

вращаться, крутиться, вертеться;

морозный, студеный, ледяной;

хохотать, смеяться; гоготать;

злобный, грозный, свирепый;

темнело, смеркалось, вечерело;

противник, соперник, оппонент;

надежды, ожидания, предвкушение;

худощавый, доходной, поджарый;

упорный, упрямый, настойчивый, настырный.

IV. Назовите приемы языковой выразительности:

1.Заметался пожар голубой.(метафора)

2.Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому как драгоценные камни излучают таинственный блеск.(сравнение)

3.Эту военную операцию будут осуществлять синие береты.(синекдоха)

4.Что я наделал! Я погиб! Ко мне по доброй воле само, раскинув луч — шаги, шагает солнце в поле. (олицетворение)

5. Раздирает рот зевота шире Мексиканского залива.(гипербола)

6. Наступила осенняя пора жизни.(метафора)

7.Работники прилавка заботились об имидже своего предприятия.(перифраза)

- Выберите из разных песен примеры 10 наименований приемов языковой выразительности.

-Миллион, миллион алых роз из окна, из окна видишь ты .(Гипербола)

-А — нука песню нам пропой веселый ветер(эпитет)

-Ах какой был мужчина- настоящий полковник(ирония)

-Пусть сегда будет солнце!

Пусть всегда будет небо!

Пусть всегда будет мама!

Пусть всегда буду я!( Риторическое восклицание)

-С одной стороны мы дома сидим,

С другой стороны мы едем( Антитеза)

Сердце, сердце, сердце,

Иначе как сказать.

Сердце, сердце, сердце,

Сердце, что умеет

Любить и ждать.(метафора, повтор)

— Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь.(метонимия)

— Спят мои отчаянные парни,

Спят мои Титовы и Гагарины,

Носики — курносики сопят.(антономазия, синекдоха)

- Образуйте повелительное наклонение от глаголов: ехать — поезжайте, класть — кладите, лечь — ложитесь.

- К данным именам существительным подберите согл асованные определения и укажит е род существительных:

-колибри (жен.род), маленькая птичка, летала от цветка к цветку;

-тюль (жен. род), чистая и накрахмаленная, висела на окне;

-мозоль (муж. род), натертый новыми туфлями, уже зажил;

-кенгуру (муж.род), с детками в кармане, перевозили в новый зоопарк;

-лебедь(жен.род), которая живет на пруду парка, все любят подкармливать;

-шимпанзе(муж.род), любимица всего цирка, работает с клоуном;

-рельс(мужской род), укладываемый на шпалы, был закреплен по стандарту;

— жабо(сред.род), из легких кружев, пришито на блузу;

— кофе(сред.род), сваренное из молотых зерен, особенно ароматный;

— авеню(жен.род), улица по-русски, проходила через весь город;

-кашпо(сред.род), предназначенное для посадки цветов, украшало окно;

-такси(сред.род), с черными шашечками, направилось по адресу;

— зал(муж.род), с его гирляндами и абажуром, казался огромным;

— суфле(сред.род), поданное на десерт, не внушало доверия;

— меню(сред.род), которое подали не вовремя, уже не понадобилось;

VI. Поставьте в творительном падеже:

Оба друга — обоими друзьями,

обе подруги – обеими подругами,

их подарки – их подарками.

VII.Запишите примеры 10 наименований приемов языковой выразительности из речей современных политиков.

1. Гипербола (преувеличение) – непомерное увеличение каких-то качеств явления.

«Я же перед всей планетой в лицо плеснул одному из них. Вся планета видела это» (В.В. Жириновский).

2. Ирония – слово или выражение употребляется в смысле, обратном буквальному, для высмеивания какого-то явления.

«Эх, Катя, Катерина. Тоже вылезла: была участковым врачом-педиатром, внука Ельцина лечила, того, который сбежал в Лондон. Он там учится. Здесь, в России нет хорошего образования, его туда отправили. Здесь же осталась уже одна помойка, да барахолка, да кочегарка.

Вот он туда внучка своего и отвез» (В.В. Жириновский).

3. Риторическое восклицание – эмоциональное утверждение или отрицание с целью привлечь внимание аудитории, побудить ее, разделить мнение выступающего.

«Русские люди! Я преклоняюсь перед вами, я целую ваши ладони, я смотрю на вас, как на героев» (В.В. Жириновский).

4.Риторический вопрос. Это вопрос, который не предполагает прямого ответа. Выражая утверждение в вопросительной форме, он привлекает внимание слушателей к проблеме.

«Молодые русские, я обращаюсь к вам. Я хочу видеть ваш гордый взгляд. Неужели же мы допустим, чтобы сегодня разбили нас изнутри?» (В.В. Жириновский).

5. Олицетворение – троп, состоящий из перенесения свойств человека на неодушевленные предметы и отвлеченные понятия.

«Россия, матушка Россия!» (В.В. Жириновский).

6. Повтор – многократное повторение оного и того же слова или оборота для того, чтобы выделить самое существенное понятие во фразе. Разновидность повтора – анафора (повторение начальных слов) и эпифора (повторение заключительных слов).

«Единственная надежда планеты Земля – это Россия. Гордимся и радуемся тому, что мы живем в России, гордимся, что мы являемся представителями великого русского народа, который дал возможность вместе с нами жить на нашей земле сотням других народов» (В.В. Жириновсий).

7. Сравнение – наиболее часто употребляемый троп.

«Политика – как океан: если уж предался этой стихии, то больше себе не принадлежишь. Она тобой владеет» (И. Хакамада).

8. Противопоставление. Оно должно быть ясным, но неожиданным для слушателя.

«Люди для нас – не пресловутый «электорат», а духовные личности, способные строить свою жизнь не по заимствованным шаблонам, а руководствуясь своей совестью, разумом, здравым смыслом и вкусом» (Г.И. Райков).

9.Предуведомление. Создает у слушателей повышенное ожидание.

«Не могу не сказать несколько слов о Зюганове. Не дай бог, обидится» (В.В. Жириновский);

10. Эпитеты, сравнения, метафоры, антитезы:

«Достойная жизнь, объемная, многопрофильная конституция, поставило на уши всю планету, я не гожусь для этой роли, в парламенте села…, они готовы отдать миллиарды, лишь бы Россия не шла тем путем, политический небосклон России».(В.В. Жириновский)

Источник: www.yaneuch.ru

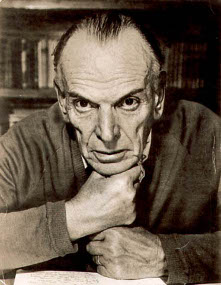

Константин Георгиевич Паустовский

Т ворчество русского писателя Константина Георгиевича Паустовского у многих и многих читателей вызывает воспоминания об упругом снежном хрусте, шорохе опавшей осенней листвы, звоне хрустально чистого воздуха и таинственной привлекательности темных озер. В его произведениях — светлая грусть, без которой, как считал сам писатель, невозможно счастье…

Когда около 40 лет назад в Соединенных Штатах Америки появилась впервые изданная на английском языке книга К.Г. Паустовского «The Story of Love» («Повесть о жизни»), критик Орвилл Прескотт написал в «Нью-Йорк Таймс», что это «одна из наиболее удивительных и прекрасных книг, которую нужно прочесть, чтобы получить удовольствие. Это, без сомнения, лучшая книга из всех тех, что я читал в этом году».

К. Паустовский жил не в лучшие для мастера изящной словесности времена. Его писательская зрелость пришлась на 1930–1950-е гг., когда талантливые писатели вынуждены были искать свое место кто в литературоведении, кто — в культурологии. Паустовский же обратился к изучению природы языка и творчества, описанию пейзажей Рязанщины, тихого провинциального города Тарусы.

Мещерский край занял в его творчестве особое место. Константин Георгиевич подолгу жил там один или с друзьями-писателями — А. Гайдаром, Р. Фраерманом и др. О любимой им Мещере Паустовский писал: «Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашел в лесном Мещерском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда.

Средней России — и только ей — я обязан большинством написанных мною вещей…». Среднерусская глубинка стала для Паустовского местом добровольной «эмиграции», творческим, а возможно, и физическим спасением в период сталинских репрессий.

Природа для Паустовского стала кладезем художественного творчества. Лиричны и в то же время очень реалистичны описанные им картины природы России — Юга и Средней полосы, Причерноморья, Окского края, Мещеры… Однако, Паустовский — отнюдь не просто писатель-натуралист. Природа для него — не самоцель, она — ключ к пониманию человеческой души, национальной культуры, языка. «Я уверен, — пишет он, — что для полного овладения русским языком, для того, чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины».

К. Паустовский — прежде всего ценитель русского языка, в котором запечатлен «весь многовековой опыт народа, вся поэтическая сторона его характера». Писатель не устает восхищаться «волшебством русской речи»: «Тот народ, который создал такой язык, — поистине великий и счастливый народ», «многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные камни излучают таинственный блеск».

Он призывал своих собратьев по писательскому цеху работать над обогащением языка: «В поисках слов нельзя пренебрегать ничем. Никогда не знаешь, где найдешь настоящее слово». Следуя заветам В. Даля, он советовал собирать «хорошие и меткие местные слова», «слова людей разных профессий», таящие в себе много великолепных образных находок. Паустовский предлагал составить и особый словарь, в котором будут собраны «мусорные и мертвые слова, вся канцелярщина и пошлость, засоряющие русский язык. Этот последний словарь нужен, чтобы отучить людей от скудоумной и ломаной речи».

Большинство современных читателей знает К.Г. Паустовского именно как певца российской природы. Но мало кому сейчас известны его яркие, захватывающие романы и повести, действие которых разворачивается в первой четверти XX в., на фоне грозных событий войн и революций, социальных потрясений и надежд на светлое будущее. Многие мотивы этих произведений близки прозе Алексея Толстого, а их романтический настрой — повестям А. Грина.

В течение всей жизни Паустовский мечтал написать большую книгу, посвященную замечательным людям, знаменитым и малоизвестным, незаслуженно забытым. Он успел опубликовать лишь несколько набросков коротких, но живописных биографий писателей, с которыми был либо лично хорошо знаком (М.

Горький, Ю. Олеша, М. Пришвин, А. Грин, Э. Багрицкий), либо тех, чье творчество его особо очаровывало (А. Чехов, А. Блок, Ги де Мопассан, И. Бунин, В. Гюго). Всех их объединяло «искусство видеть мир», так ценимое писателем. Паустовский написал серию книг о людях искусства и их творчестве: «Орест Кипренский», «Исаак Левитан», «Тарас Шевченко», «Повесть о лесах», «Золотая роза» и др.

К.Г. Паустовский объездил весь Советский Союз. В послевоенные годы к нему пришла мировая известность, что дало возможность много путешествовать по Европе. Писатель был в Болгарии, Польше, Чехословакии, Турции, Италии, Греции, Бельгии, Голландии, Англии, Швеции и т. д. Встреча с Парижем стала для него особенно дорогой — его очень интересовали культура и искусство Франции. Впечатления от этих поездок легли в основу многих его рассказов и путевых очерков.

Почти 20 лет Паустовский создавал свое главное произведение — автобиографическую «Повесть о жизни», состоящую из шести книг («Далекие годы», 1945; «Беспокойная юность», 1955; «Начало неведомого века», 1957; «Время больших ожиданий», 1959; «Бросок на юг», 1960; «Книга скитаний», 1963). Но самым заветным для писателя было желание написать совсем другую книгу. В предисловии к «Повести о жизни» Константин Георгиевич признается: «Кроме подлинной своей биографии, где все послушно действительности, я хочу написать и вторую свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий и людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал».

Всю свою жизнь он писал очень большую книгу, какой в русской литературе еще не было: мир, жизнь, люди и природа виделись ему сквозь воздух мечты и вечности, он просто не мог иначе видеть, иначе дышать.

Умер К.Г. Паустовский в Москве 14 июля 1968 г., похоронен на городском кладбище Тарусы. Место, где находится могила, — высокий холм, окруженный деревьями, на берегу речки Таруски, впадающей в Оку, — было выбрано самим писателем. По рассказам очевидцев, как только на могилу упал последний ком земли — ударила молния такой ослепительной силы, что темная вода, другой берег и деревья в одночасье стали белыми, и хлынул ливень…

Источник: www.mgarsky-monastery.org