100-летние супруги рассказали, в чём секрет их 75-летнего брака

Столетние супруги-долгожители из британского города Кеттеринг рассказали секрет их долгого брака, в этом году они отметили 75-летие совместной жизни. Об этом сообщает The Mirror.

Джозефина и Альфред Уотерфилды познакомились в пабе в 1938 году. Они поженились в 1947 году. Сейчас у пары четверо внуков и столько же правнуков. Супруги считают, что залогом счастливых отношений являются ежедневные споры.

Сын пары, 74-летний Аллен подтвердил, что его родители постоянно спорят. «Ничего серьезного, просто препирательства. В наше время брак редко длится так долго, значит, они все делают правильно, и это замечательно. Это надежда для всех нас», — сказал он.

В этом году супруги переехали в дом престарелых, до этого они несколько десятилетий жили в своём доме в городе Корби. Джозефина играла на пианино и органе в местном пабе, чтобы развлечь местных жителей. Альфред работал сталелитейщиком.

Дети пары решили отметить празднование их юбилеев в доме престарелых, второй сын Уоттерфилдов Брайан прилетел из Австралии. Сотрудники дома испекли для пары праздничный пирог. «Мы всегда хотели, чтобы они хорошо отметили юбилей, и нашли подходящее для всех время», — отметил Аллен.

Исследование: мозг людей-долгожителей имеет уникальный набор нейронов

Австралийские полицейские выполнили мечту 100-летней женщины — арестовали её в день рождения

Источник: mel.fm

Заключение брака за границей для граждан РФ: как оформить и легализовать

Россияне вправе, находясь за границей, вступить в брак как с другим россиянином, так и с представителем иностранного государства или вовсе с лицом без гражданства. Для заключения брака для граждан РФ за границей есть два варианта.

Как жениться за границей

За границей браки российских граждан оформляются:

- в дипломатическом или консульском учреждении РФ, находящемся в стране пребывания брачующихся. Этот вариант используется, если оба брачующихся лица являются гражданами РФ;

- в уполномоченном органе государства, в котором находятся жених и невеста.

Нередко россияне уезжают в какое-либо иностранное государство, чтобы провести красивую церемонию бракосочетания. Такая церемония служит только символическим целям и не влечет юридических последствий. Э ти граждане женятся официально в России, стандартным образом — в загсе. Их союз является заключенным в России, и никаких вопросов, как его легализовать, не возникает.

Консульские браки, то есть союзы между гражданами РФ в представительстве России в иностранном государстве, заключаются в целом, как и в российских загсах:

- Брачующиеся приходят в консульство и подают заявление.

- Консул проверяет документы заявителей, в частности, он удостоверяется, что ни жених, ни невеста не состоят в браке.

- Проводится процедура регистрации. М ежду подачей заявления и регистрацией проходит один месяц, но этот срок сокращают, если, например, невеста беременна.

- По итогу молодожены получают свидетельство о браке, а консул оформляет акт гражданского состояния.

В некоторых диппредставительствах организуют даже торжественные церемонии бракосочетания, но не во всех странах у российских консульств есть на это техническая возможность.

Если российский гражданин вступает в союз с иностранцем, то необходимо обращаться в профильный орган того государства, в котором они находятся. В этом случае бракосочетание проводится по законам этого государства.

Как правило, прежде чем регистрировать отношения, молодожены обязаны запросить разрешение на бракосочетание. В разных странах такие разрешения выдают разные органы, например муниципалитеты или суды. Рассмотрение этого заявления и выдача разрешения нередко занимают до нескольких месяцев.

Получив разрешение, жених и невеста вправе обратиться уже в учреждение, которое регистрирует брачные союзы в соответствующей стране. При подаче заявления необходимо предоставить ряд документов, перечень которых зависит от законодательства конкретной страны, — например, нередко требуются:

- паспорта;

- свидетельства о рождении;

- документы, подтверждающие расторжение предыдущих браков;

- в некоторых странах требуют справки о несудимости и даже медицинские заключения.

Таким образом, российский гражданин, который намерен, находясь на территории иностранного государства, создать семью с гражданином этого государства, обязан узнавать условия заключения такого союза в профильных органах этой страны: общепринятого четкого порядка, единого для всех, тут не существует.

Действителен ли такой союз в РФ

В соответствии со статьей 158 Семейного кодекса РФ брак, заключенный за границей, действителен в России при условии, что:

- ни один из брачующихся не состоит в другом зарегистрированном браке;

- он заключен не между близкими родственниками. Близкими родственниками в данном случае признаются родители и дети, бабушка или дедушка и внук, полнородные и неполнородные братья и сестры;

- он заключен не между усыновителем и усыновленным;

- ни муж, ни жена не являются официально недееспособными в связи с психическим расстройством.

Все прочие союзы признаются законными, если они являются таковыми по закону той страны, в которой они заключены, даже если эти законы не соответствуют российским, а дополнительная легализация в России брака, заключенного за границей, не требуется.

Как легализовать заграничный брак в РФ

Союз, заключенный по законам иностранного государства, не требует дополнительной легализации в РФ. Однако, если супруги намерены совершить в РФ какое-либо юридически значимое действие, требующее подтверждения, что они женаты, им придется легализовать документы, выданные иностранным уполномоченным органом.

Существует два порядка легализации иностранных официальных документов:

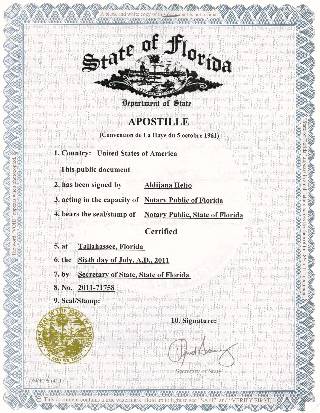

- проставление апостиля. Это упрощенный порядок, который применяется между странами — участницами Гаагской конвенции 1965 года. Россия к таковым относится — более того, конвенцию ратифицировало несколько десятков стран, в том числе большинство развитых государств мира, такие европейские страны, как США, Япония и Австралия. Процесс такой легализации прост: получив документ, подтверждающий заключение брака в том или ином иностранном государстве, необходимо обратиться в профильный госорган этого же государства, уполномоченный ставить апостиль: например, в РФ на это уполномочены, в частности, подразделения Минюста. Документ с апостилем легален в России, однако для удобства, прибыв в РФ, рекомендуется изготовить его нотариальный перевод;

- если союз зарегистрирован в стране, которая не присоединилась к Гаагской конвенции, документы, выданные в такой стране, необходимо легализовать через российское консульство. Это более длительная и сложная процедура. Заявитель обращается в консульство с удостоверением личности, бумагой, которую необходимо легализовать, и оплачивает консульский сбор. Консульство рассматривает бумагу и либо легализует ее, либо отказывает в этом.

С 2019 года у каждого гражданина РФ появилась обязанность уведомить загс о браке за границей, если таковой заключен. Эта обязанность закреплена п. 4 ст. 13.1 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ . В течение месяца после свадьбы гражданин обязан заявить в российский загс или в российское представительство за рубежом об этом факте.

- Гольцова Полина

Нередко конкретные правила заключения браков у разных стран разнятся. Например, в некоторых государствах официальными признаются браки, заключенные по религиозным обычаям. В России религиозные браки не считаются официальными и не порождают никаких юридических последствий, если наряду с религиозной церемонией брачующиеся не прошли процедуру регистрации в загсе. Однако, если бракосочетание произошло в другой стране, в которой церковные церемонии признаются официальными, такой брак, заключенный за границей, действителен в России.

Источник: ppt.ru

Плюсы и минусы самозанятости, о которых стоит знать

Статью можно послушать. Если вам так удобнее, включайте подкаст.

Слушайте Плюсы и минусы самозанятости, о которых стоит знать на Яндекс Музыке

Самозанятость, или, как правильнее её называть, налог на профессиональный доход (НПД), — это специальный налоговый режим Федеральный закон от 27 ноября 2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»» . Он подходит тем, кому платят за результаты их деятельности или аренду их имущества.

Налог был введён, чтобы помочь выйти из тени тем, кто получает доход, но не делится им с государством. В целевую аудиторию попадали, например, люди, которые сдавали бабушкину квартиру или оказывали разные услуги на заказ — клеили обои, устраивали фотосессии. Им обещали простоту получения статуса самозанятого и низкие налоговые ставки, чтобы мотивировать их легализоваться. Однако платить налог на профессиональный доход могут не только те, кто раньше работал скрытно, но и индивидуальные предприниматели. Их заманивают теми же бонусами.

Разберёмся, какие в действительности есть плюсы для самозанятых и какие существуют подводные камни в этом режиме. И так как он доступен для людей со статусом ИП и без него, давайте договоримся, что в этом конкретном тексте будем называть людей без такого статуса физлицами, а с ним — предпринимателями. Это не совсем правильно, так как ИП тоже физлицо. Но некоторое нарушение правил поможет сделать текст проще для восприятия.

Какие плюсы есть у статуса самозанятых

Это даёт легальный статус

Пункт касается физлиц, которые ведут бизнес вчёрную. Многим удаётся делать это годами без всяких проблем. Однако неприятности могут появиться, особенно если клиентов к вам приводит не сарафанное радио, а объявления в соцсетях или даже на заборе. Например, человек делает тортики на своей кухне и рекламирует их в интернете. Это обнаруживает налоговая и проводит контрольную закупку По итогам рейда предоставлены декларации о доходах / ФНС . Или соседям не нравятся арендаторы квартиры над ними, и они сообщают, что жильё сдаётся, в ФНС.

Если инспектор сочтёт, что человек уклонялся от уплаты налогов, то может доначислить их за три года НК РФ, статья 113 «Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения» и ещё приплюсовать пени. Дополнительно придётся заплатить штраф НК РФ, статья 122 «Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)» .

Но легальный статус пригодится не только для того, чтобы избежать наказания за неуплату налогов. Это также даёт возможность показать официальный доход там, где этого требуют. И так будет, например, проще получить ипотеку. (Обратите внимание на формулировку: «проще», а не «просто». Банки всё равно предпочитают доход по трудовому договору.)

А ещё статус самозанятого позволяет выдавать клиентам чеки. Что может существенно повлиять на их отношение. Потому что это какой-никакой документ. Одно дело, когда заказываешь пошив какого-нибудь чехла для дивана через интернет и переводишь деньги на непонятную карту. И совсем другое, когда тебе присылают чек, потому что с ним проще решать вопросы в случае брака или других разногласий.

Статус получить просто

У физлица есть несколько возможностей легализовать доходы, помимо самозанятости. Он может ежегодно декларировать доход, стать предпринимателем или зарегистрировать ООО. Сейчас это сделать не так сложно благодаря электронным сервисам.

Стать самозанятым легче всего. Нужно только скачать приложение «Мой налог» и зарегистрироваться там.

Действующему предпринимателю необходимо также отослать в налоговую уведомление об отказе от других налоговых режимов.

Легче работать с юрлицами

Этот пункт снова касается физлиц, которые трудятся неофициально. Многие компании и рады бы работать с талантливыми нелегалами. Но фирмы не могут просто перечислять деньги на чужие карты, им нужно обосновать расходы какими-нибудь документами.

Конечно, всегда можно заключить с подрядчиком договор гражданско-правового характера. Но его надо корректно составить. Плюс наниматель становится налоговым агентом по отношению к исполнителю. То есть ему нужно платить за него подоходный налог и страховые взносы. Самозанятому же будут перечислять только его вознаграждение, так что это сокращает расходы.

Не надо сдавать отчёты

Если физлицо всё-таки хочет заплатить налоги, но не получило статус самозанятого, то ему ежегодно до конца апреля надо заполнять и сдавать налоговую декларацию за предыдущий год в ФНС. Потом необходимо отдавать налог со всего задекларированного заработка до 15 июля.

Для предпринимателя набор бумаг зависит от системы налогообложения. ИП на упрощёнке или предприниматель на ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) также сдаёт декларацию, на общем режиме налогообложения (ОСН) — дополнительно отчитывается по НДС. При патентной системе налогообложения сдавать ничего не нужно. Однако если у ИП есть наёмные работники, придётся оформить документы за них.

Самозанятому ничего этого не нужно. Он просто выписывает клиентам чеки в приложении, и данные сами попадают в налоговую. Это справедливо и для ИП на НПД.

Необязательно платить страховые взносы

Предприниматели даже при отсутствии дохода должны платить обязательные взносы на пенсионное и медицинское страхование. В 2022 году в сумме это чуть больше 43 тысяч рублей.

А если самозанятые захотят перечислять деньги в ПФР на формирование пенсии, то это разрешается делать на добровольной основе. Это позволит получить стаж и пенсионные баллы.

Налоговые ставки ниже

Ставки для самозанятых составляют 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. Но ещё для них есть налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Благодаря этому ставка уменьшается до 3% при работе с физлицами и до 4% — с юрлицами до того момента, как этот лимит исчерпается.

На упрощёнке НК РФ, статья 346.20 «Налоговые ставки» или ЕСХН НК РФ, статья 346.8 «Налоговая ставка» можно платить 6% от дохода (или меньше, если регион снижает ставку), но уже со всех сделок. Если же человек без какого-либо статуса ежегодно подаёт декларацию, то платит НДФЛ в 13%. Аналогичная ставка действует для ИП на ОСН.

Самозанятость с этой точки зрения выглядит выгоднее всего. Хотя есть нюанс, его мы разберём в минусах.

Можно обойтись без кассы

Самозанятому не нужно использовать кассу. Чеки формируются в приложении «Мой налог», их можно отправлять заказчику в электронном виде или распечатывать в бумажном. На предпринимателей на НПД это тоже распространяется. А вот ИП на других налоговых режимах касса очень часто нужна.

Какие минусы есть у статуса самозанятых

Самозанятым разрешено делать не всё

На НПД разрешается перейти далеко не каждому. Например, нельзя выбрать этот налоговый режим, чтобы перепродавать товары или реализовывать продукцию собственного производства, если она подлежит обязательной маркировке. В этом случае обязательно придётся регистрировать ИП с другим налоговым режимом, а то и ООО — предпринимателям тоже позволена не любая деятельность.

Нельзя нанять помощников по трудовому договору

Из названия понятно, что самозанятый работает сам, занять делом кого-то другого он не может. Поэтому наёмных работников ему не положено. Для этого придётся переходить на иной налоговый режим.

При этом самозанятые могут привлекать других людей по гражданско-правовым договорам.

Этот режим невыгоден при больших доходах

НПД подходит только для тех, кто зарабатывает меньше 2,4 миллиона в год. Если в течение года доход превысит эту сумму, физлицо с превышения платит 13%. А вот у ИП есть возможность перейти на новый налоговый режим — например, на упрощёнку, чтобы отдавать те же 6%. Быть предпринимателем, если у вас большой заработок, выгоднее.

Не получится уменьшить налогооблагаемую базу

Если вы платите НПД, налог рассчитывается со всех доходов, на которые выписаны чеки. Это суперпросто, но есть нюансы — те самые, о которых говорилось в пункте про низкие налоговые ставки.

Во-первых, предприниматель на упрощёнке и патенте может уменьшить налог на сумму уплаченных страховых взносов. Теоретически это имеет небольшое значение, ведь самозанятый их не отдаёт вовсе. Но если человек верит в государственную пенсию и перечисляет взносы добровольно, этот бонус может оказаться весомым.

Во-вторых, на упрощёнке ИП может платить не только 6% со всех доходов. Он также может по выбору отдавать 15% с разницы между доходами и расходами. И иногда — хотя не так уж часто — это бывает выгоднее, чем 4–6% со всего заработка самозанятого. Например, если человек производит товар, в цене которого стоимость его работы составляет минимум.

Конечно, здесь нужно предварительно всё просчитывать для каждого конкретного случая. Допустим, мастерица шьёт шоперы — многоразовые экологичные сумки для покупок. Она оценивает свой товар в 500 рублей. Причём ткань и фурнитура обходятся в 350 рублей. Если она продаёт шопер физлицу, то платит со сделки налог в 20 рублей, если юрлицу — 30 рублей.

При упрощёнке 15% от разницы между доходами и расходами составили бы 22,5 рубля. Если швея работает в основном с юрлицами, ей может быть выгоднее зарегистрировать ИП. Или нет, если партии у неё небольшие, потому что в уравнение ещё добавятся обязательные страховые взносы. Так что калькулятор в таких вопросах — лучший друг.

Предпринимателям юрлица доверяют больше, чем самозанятым

В блоке о преимуществах мы говорили о том, что компаниям выгоднее работать с самозанятыми, чем с физлицами-нелегалами. Но выбирая между ИП и самозанятым физлицом, они предпочитают предпринимателей. И вот почему.

ИП легко найти в едином реестре и убедиться, что у него есть этот статус. Что человек самозанятый, на всём этапе сотрудничества проверить сложно. Поэтому есть риск, что придёт злая налоговая, обнаружит, что физлицо не имеет никакого статуса, и задастся вопросом, почему за него не платили налоги и страховые взносы.

Есть нюансы и с расчётами. ИП деньги приходят на расчётный счёт для бизнеса, самозанятому — на личный. И для компании-заказчика такие переводы могут облагаться банковской комиссией.

Нельзя сотрудничать с бывшим работодателем

Иногда компания расторгает трудовой договор с работником и начинает сотрудничать с ним как с самозанятым. Это выгодно ей: не нужно платить страховые взносы, а налог с дохода человек платит сам. Для сотрудника это не очень хороший вариант: его больше не защищает трудовой кодекс. Отношения с ним могут разорвать в любой момент, ему не положены отпуска и отпускные.

На больничные и пенсию тоже рассчитывать не стоит — страховые взносы же никто не платит. Но сейчас не об этом.

Чтобы работодатели не пользовались этой лазейкой в законе, появилось правило: в течение двух лет после увольнения нельзя сотрудничать с прошлой компанией как самозанятый. И иногда это может быть минусом. Например, если вы добровольно отправились в вольное плавание, но организации иногда нужны ваши услуги.

ИП не может досрочно уйти с НПД на выгодный режим

Самозанятый может отказаться от этого статуса в любой момент. Но физлицо становится после этого просто безработным. А ИП автоматически переходит на невыгодный общий режим налогообложения. Заменить его на упрощёнку или ЕСХН можно будет только с начала следующего года. Для патента ограничений нет.

Однако налоговый режим можно выбрать в любое время, если предприниматель перестал соответствовать критериям НПД. Например, получил с начала года доход более 2,4 миллиона.

Источник: lifehacker.ru