В 1968 году одним из лидеров советского кинопроката стала картина «Вий» – экранизация мистической повести Николая Васильевича Гоголя с Леонидом Куравлевым и Натальей Варлей в главных ролях. Этот фильм стал одним из лучших примеров отечественных хорроров по многим причинам, однако «Вий» – это не просто ужастик, созданный для выжимания из зрителя адреналина. О чем же предупреждал Гоголь?

Смотрите фильм «Вий» в пятницу, 11 марта, в 17.25 и в воскресенье, 13 марта, в 7.30 на телеканале «МИР».

По сюжету трое киевских семинаристов-бурсаков на время летних каникул отправляются на заработки. Они сходят с дороги, чтобы выпросить еды в каком-нибудь встречном хуторе, их резко накрывает непроглядно-темная ночь. Поминая чертей, герои лишь по лаю собаки выходят на одинокий хуторок, состоящий всего из пары домов. Старуха, хозяйка одной из хат, соглашается дать им ночлег.

Она оказывается ведьмой, околдовывает философа и скачет на нем верхом по полям, как на коне. Хома вспоминает все молитвы и заклинания, которые знает, и берет верх. Он подбирает полено и избивает ведьму почти до смерти. Тут мерзкая старуха превращается в прекрасную панночку, а Брут убегает.

Вий (FullHD, ужасы, реж. Константин Ершов, 1967 г.)

Отец ведьмы добивается того, что именно Хоме приходится отпевать умершую – три ночи должен читать бедный семинарист молитвы над ее гробом, после чего будет свободен и получит щедрое вознаграждение. Но Брут не выдерживает сатанинских искушений и погибает.

«Вий» входит в сборник «Миргород», написанный Гоголем в его самом плодотворном 1835 году. Всего в нем четыре истории: «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Казалось бы, все они совершенно разные: тут и вариация на тему идиллии, и героический эпос, и романтическая фантастика, и бытовая комедия. Но похоже, что набор и хронология повестей не случайны. Гоголь зашифровал в сборнике отсылку к античному и похожему древнеримскому мифу о золотом, серебряном, бронзовом и железном веке существования человечества.

Фото: Лукас Кранах Старший, «Золотой век»

Итак, сначала был золотой век – время, когда не было времен года, старости, войн и болезней, земля беспрестанно цвела и плодоносила, а люди жили в гармонии с миром. Затем следовал серебряный век. Земля по-прежнему давала много плодов, все еще не было болезней, но появились времена года и старость. Это то, что мы видим в «Старосветских помещиках».

Затем шел бронзовый век – век гордых, мужественных и свирепых людей, способных на подвиг. Это – «Тарас Бульба».

«Вий» – это наступление железного века. Его первый признак – оскудение человеческой натуры. Люди становятся мелочными и бесчестными, в мире исчезают истина, верность и стыд. На уровень личности трех семинаристов в повести намекают уже их имена: богослова зовут Халява, ритора – Тиберий Горобец.

Золотой и серебряный век русской поэзии | Евгений Понасенков

Тиберий – это имя римского императора, при котором был распят Иисус Христос, горобец – воробей. Главного героя, философа, зовут Хома Брут. Хома – это вариант имени Фома, отсылающий к апостолу Фоме, Брут же – предатель. Все трое, хоть и учатся в семинарии, о высоком не задумываются, их волнуют только мелкобытовые вопросы, в основном, чтобы поесть, выпить и покурить.

Они не могут пройти мимо того, что плохо лежит, чтобы не украсть, крадут даже друг у друга. Примерно в том же духе описываются все встречные казаки: «У нас есть на селе казак Шептун. Хороший казак! Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды, но. хороший казак».

Философа не выбивает из его системы ценностей даже прямое попадание в потусторонний мир. После безумной ночи с ведьмой, когда он скакал над землей и видел русалку, семинаристу логичнее было бы отправиться в храм, но он, как обычно, отправляется искать еду, затем сходится с молодой вдовой на рынке и получает от нее не только обильный обед и что-то еще в маленьком глиняном домике посреди вишневого сада, а еще и деньги, на которые в тот же вечер пьянствует в кабаке. На следующий день после жуткого происшествия Хома почти забывает о ведьме.

Последняя история сборника – «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» – подтверждает приход железного века. Люди вконец измельчали и потеряли смысл жизни, характерный признак этого времени – раздоры, охватывающие человечество. В данном случае – беспощадная вражда из-за «оскорбления» гусаком. В мире без бога, по мнению Гоголя, зло побеждает, ведь свято место пусто не бывает. Недаром герои «Вия», даже ректор семинарии, так часто чертыхаются, а церковь – заброшена:

«Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения». В противовес стоящей на краю села и никому не нужной церкви – процветающая кухня сотникового дома, место крайне популярное: кухня эта «была что-то похожее на клуб, куда стекалось все, что ни обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших с машущими хвостами к самым дверям за костями и помоями. Куда бы кто ни был посылаем и по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку. Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в казацких свитках, лежали здесь почти целый день на лавке, под лавкою, на печке – одним словом, где только можно было сыскать удобное место для лежания».

Всю жизнь Гоголь собирал малороссийский фольклор, на основе которого были написаны «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Вий». Главный демон, по имени которого названа повесть, в восточнославянской мифологии – бес с огромными веками и ресницами. По-украински ресница – «вія». Он не может сам поднять веки, ему поднимают их вилами помощники, и тогда он убивает взглядом. Однако в том виде, в котором он описывается в повести, он считается гоголевским персонажем.

– Подымите мне веки: не вижу! – сказал подземным голосом Вий – и все сонмище кинулось подымать ему веки.

«Не гляди!» – шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

– Вот он! – закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха.

По Гоголю, важно не смотреть на грех, чтобы не дать ему дорогу в свою душу. Нечисть не видела Брута, пока он сам не посмотрел на нее вопреки внутреннему голосу, в итоге философ погиб за минуту до спасительного крика петуха.

Если в начале творчества Гоголя черт у него – фольклорный элемент с рожками и хвостом, за который можно ухватиться, то со временем он принимает иные, более страшные формы. Вот что писал Гоголь в вошедшей в петербургский сборник «Арабески» повести «Портрет»: «Дивись, сын мой, ужасному могуществу беса. Он во все силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника. Бесчисленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидимо, без образа на земле. Это тот черный дух, который врывается к нам даже в минуты самых чистых и святых помышлений».

Понять произведения Гоголя вне религиозного контекста вообще невозможно, он грезил не столько о социальной справедливости, сколько о духовном возрождении. Если в молодости писатель увлекался скорее мистицизмом, то со временем его религиозные искания обрели самый серьезный характер.

Ведь и в «Мертвых душах» он изобразил не просто ополоумевших от безделья помещиков, а степени нравственной деградации человека. Гоголь мечтал «устремить все общество к прекрасному», считал, что должен сделать нечто большее, великое, собственное мессианство стало его идеей фикс. Нравоучительные и высокопарно-назидательные письма вызывали раздражение у его друзей и спонсоров, за чей счет в основном и жил Гоголь, но те терпели несносный характер писателя, понимая меру его таланта. Однако Гоголю не удалось найти и показать путь возрождения, второй том «Мертвых душ», как известно, был сожжен, писатель погрузился в глубокую депрессию.

Гоголь прожил всего 42 года, удивительный факт, но описание умершего Николая Васильевича перекликается с его описанием панночки в «Вие»:

«. Хома отворотился и хотел отойти от гроба, но, по странному любопытству, не утерпел и взглянул на нее. Резкая красота усопшей показалась ему страшною. В ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего; оно было живо, и философу казалось, как будто она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза».

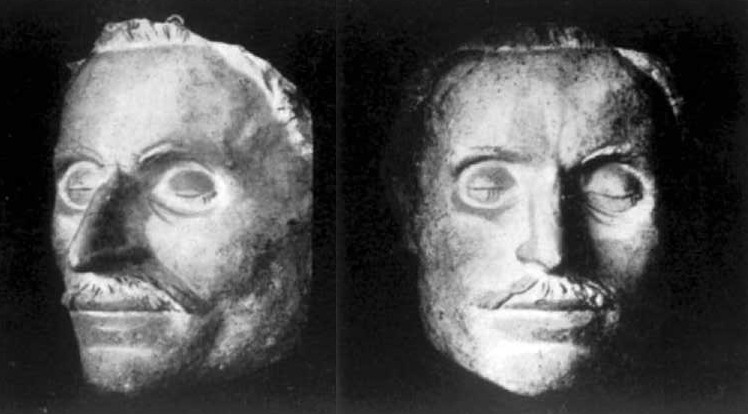

Фото: wikipedia.org. Посмертная маска Н.В. Гоголя

А вот как описывал облик Николая Васильевича мастер-скульптор Николай Рамазанов, делавший посмертный слепок с лица писателя: «Когда я подошел к телу Гоголя, он не казался мне мертвым. Улыбка рта и не совсем закрытый правый глаз его породили во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решился снять маску; но приготовленный гроб, в который должны были положить в тот же вечер его тело, наконец, беспрестанно прибывавшая толпа желавших проститься с дорогим покойником заставили меня и моего старика, указывавшего на следы разрушения, поспешить со снятием маски, после чего со слугой-мальчиком Гоголя мы очистили лицо и волосы от алебастра и закрыли правый глаз, который, при всех наших усилиях, казалось, хотел еще глядеть на здешний мир, тогда как душа умершего была далеко от земли».

Философ Василий Розанов называл язык Гоголя мертвым, и героев – статичными, считал его зловещий смех издевательством над народом, однако после революции 1917 года он писал: «Я всю жизнь боролся и ненавидел Гоголя и в 62 года думаю: «Ты победил меня, ужасный хохол!».

Источник: mir24.tv

Глава 2. Цветные прилагательные.

2.1 Количество «цветных» прилагательных и их значения в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» н. В. Гоголя.

Николай Васильевич Гоголь был поистине гениальным писателем. Герои его произведений выражены ярко, и каждый из них имеет неповторимый характер. Его произведение «Вечера на хуторе близ Диканьки» замечательное тому подтверждение. Однако для того чтобы так точно и умело описать героев книги и мир вокруг них, писателю не обойтись без большого количества прилагательных, которые помогают читателю представить картину происходящего как можно более полной. Важная роль среди них отводится так называемым «прилагательным цвета», о которых и пойдёт речь.

Для того, чтобы тщательно провести анализ произведения Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», нужно ещё раз упомянуть о количестве «цветных» прилагательных.

По моим многочисленным подсчётам, их общее количество составляет 297 слов, которые делятся на 29 разновидностей. Здесь я приведу 10 самых употребляемых цветов:

- Голубой – 14 раз

- Серебряный – 19 раз

- Серый – 20 раз

- Золотой – 21 раз

- Зелёный – 22 раза

- Чёрный – 45 раз

- Розовый – 8 раз

- Красный – 43 раза

- Синий – 30 раз

10)Белый – 48 раз

Как мы видим, наиболее часто Н.В. Гоголь употребил в своём произведении чёрный (45 раз), красный (43 раза) и белый (48 раз) цвета. Далее я расскажу вам об их значении.

2.2 Значение и символика цветов.

Использование обширного количества цветов помогает автору ярко и живо описать происходящие события и более точно передать характер героев.

К примеру, возьмём третий рассказ первой части гоголевского произведения – «Вечер накануне Ивана Купала». Повествование ведётся от лица дьячка ***ской церкви. Самые часто употребляемые этим рассказчиком цвета – чёрный (9раз), красный (7 раз), синий (5раз) и белый (2 раза), также цвета драгоценных металлов: золотой (4 раза) и серебряный (2 раза).

Чёрный цвет – неоднозначен, например, чёрный ворон для дьяка – порождение зла и символ тайны. «Ворон чёрный прокрячет вместо попа надо мною…» (Стр. 71. Н.В. Гоголь. Избранные сочинения).

«Чёрный цвет суть завершение любого явления. Это цвет конца, смерти», — так высказывался сам Н. В. Гоголь. А ведь в сборнике повестей «Вечеров…» этот цвет становится необходимым приёмом для передачи глубинного смысла каждого образа. К примеру, описание дочки Коржа : «Брови, словно черные шнурочки. Волосы ее, черные, как крылья ворона…» или же описание дочки Черевика в «Сорочинской ярмарке» : «На возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями ». При описании каждого героя, автор использует чёрный цвет.

Красный так же, как и чёрный, достаточно част в использовании; он является символом жизни, энергии, любви, здоровья и колдовства. Служит предупреждением об опасности, используется в моменты страха, испуга.

«Всё покрылось перед ним красным цветом. Деревья все в крови, казалось, горели и стонали».

«Но привидение всё, с ног до головы, покрылось кровью и осветило всю хату красным светом. »

«Пристанет, бывало, к красным девушкам: надарит лент, серег, монист-девать некуда!»

«Правда, что красные девушки немного призадумывались принимая подарки: бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки».

Синий цвет также имеет два обозначения – мирный, спокойный и опасный, колкий.

«На пне показался сидящим Басаврюх, весь синий, как мертвец…»

«Ведьма топнула ногою: синее пламя выхватилось из земли».

«И вечер, вечно задумавшийся, мечтательно обнимал синее небо».

Белый цвет для дьячка – символ чистоты, невинности. Именно белый цвет использует рассказчик в этой главе для описания красоты «белого личика» пирки (героини повести) и в словосочетании «белая простыня», которой было накрыто тело умершего ребёнка для того, чтобы усилить ощущение невинности жертвы.

Серебряный и золотой цвета дьяк использует для возникновения чувства ценности описываемого и ощущения его безграничной красоты:

«…на верх которых навязывался золотой галун…»

«…в тонких рубашках, унизанных мелкими серебряными цветочками…»

Также в «Вечере накануне Ивана Купала» дьяк использует медный цвет, который символизирует стремление, так сказать, своеобразную имитацию дорогой бронзы. А вот значение серого говорит не только об элегантности и практичности, но и передаёт антипатию человека к «чему-то серому, выказывающему роги…». Ведь в древней Руси серый цвет ассоциировался, в основном, с волком и орлом. Отсюда и пошла авторская неприязнь к этому цвету.

Каждый из главных героев получил свою характеристику. Её неповторимость достигается благодаря использованным для их описания цветам. «…в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом чёрными смушками, с дьявольски сплетённою плетью…» Нужно сразу заметить, что ни один цвет не был выбран Гоголем только в отрицательном значении.

Так, например, красный цвет, кроме того что служит предупреждением об опасности в моменты страха, колдовства, («Всё покрылось перед ним красным цветом. Деревья все в крови казалось, горели и стонали».), употребляется автором, чтобы показать красоту и жизненное тепло. У синего и голубого цветов в произведении имеются две стороны. Они использованы не только как цвет духовной чистоты и покоя, но и символизируют тревогу, опасность.

«…голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею…»

«…не падая в голубую прекрасную бездну».

«Эти синие пятна от железных когтей ее…»

«…где необъятно синело теплое украинское небо».

«…весь синий, как мертвец.»

Источник: studfile.net

Золотой век русской литературы: писатели

Определение понятия «золотой век русской литературы»

Замечание 1

Под понятием «золотой век русской литературы» понимают русскую литературу XIX века.

Известный русский литературный критик М.А. Антонович впервые употребил это понятие в статье под названием «Литературный кризис» 1863 года, которая была опубликован в журнале «Современник». В этой статье под вышеозначенным термином критик подразумевал период русской литературы, когда писали такие знаменитые авторы как А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, но позже это понятие стало использоваться в отношении всей литературы XIX века. В понятие «золотой век русской литературы» стал входить так же период творчества И.С. Тургенева, Ф. М Достоевского, Л. Н. Толстого.

Замечание 2

Золотой век русской литературы подразумевает период литературного творчества от А. С. Пушкина до А.П. Чехова.

Н. В. Гоголь (1809-1852)

Николай Василевич Гоголь относится к числу признанных классиков русской литературы. Считается, что творчество Н.В. Гоголя делится на два основных периода: первый период относится к тому времени, когда Николай Васильевич старался служить «прогрессивным стремлениям» общества, второй период относится к тому времени, когда у Гоголя сформировались религиозно-консервативные взгляды. Отличительной особенностью творчества Гоголя считается его умение создавать целостные художественные типы, в которых была заточена сама человеческая природы. Не даром многие его герои стали нарицательными именами.

Помимо этого, Гоголь отличался своим стремлением к служение обществу, в дальнейшем благодаря этой черте он стал обличать пороки общества и возвышать просветляющую функцию искусства.

«Золотой век русской литературы: писатели»

Готовые курсовые работы и рефераты

Решение учебных вопросов в 2 клика

Помощь в написании учебной работы

Одним из самых знаменитых произведений Гоголя является поэма «Мертвые души». Три части поэмы соответствуют «Аду», «Чистилищу» и «Раю». В первой части Гоголь представляет читателям падших героев, во второй части они переосмысливают свою жизнь, и в третьей части они встают на праведный жизненный путь.

Произведение ставило перед собой прикладную задачу искоренять человеческие пороки. До Гоголя никто не писал подобных произведений. Работы Гоголя так же отличает дух гуманизма.

А.П. Чехов (1860-1904)

Антон Павлович Чехов — знаменитый классик не только русской, но и мировой литературы. Его вклад в русскую литературу огромен. Именно Антон Павлович стоит у истоков трагикомедии. В творчестве Чехова представлены лучшие в русской литературе образцы всех жанровых разновидностей «малой прозы».

Чехов создал новые подходы в литературе. Он использовал особый тип повествования, который получил название «поток сознания». В финале его рассказов чаще всего отсутствует мораль, которая была обязательной в традиционном рассказе того времени. По его мнению, писатель должен не отвечать на вопросы, а наоборот задать их и тем самым заставлять читателя задуматься.

Чехов первым показал образ провинциального обывателя. Этот герой не имеет никаких интересов и стремлений. Чехов осуждал пошлость и нежелание людей жить полной жизнью.

Наиболее известными произведениями Антона Павловича являются:

- «Безотцовщина»

- «Чайка»

- «Дядя Ваня»

- «Три сестры»

- «Вишнёвый сад»

- «Палата № 6»

- «Толстый и тонкий»

- «Жалобная книга»

- «Хамелеон»

- «Налим»

- «Лошадиная фамилия»

- «Каштанка»

- «Ионыч»

- «Человек в футляре» и др.

Л.Н. Толстой (1828- 1910)

Лев Николаевич Толстой— один из наиболее известных русских писателей и мыслителей, один из величайших писателей-романистов мира. Его произведение «Война и мир» является вершиной романистического искусства в России. Главную свою цель писатель видел в просвещении людей, в воспитании и образовании.

Знаменитый роман «Война и мир» Толстой писал на протяжении 7 лет. Другое известное произведение писателя – роман «Анна Каренина», на написание этого романа Толстой потратил 5 лет. Оба этих произведения стали образцом морали. Особое внимание в своём творчестве писатель уделял человеческой душе.

Он был свидетелем больших общественных и политических явлений. В своем творчестве он отразил свои мысли по поводу них. Толстой выступал против самодержавия, буржуазии, писатель хотел смены господствующего строя, хотя и не имел конкретных революционных идей.

М.Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889)

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин — еще один известный представитель прозы золотого века русской литературы.

В основном Салтыков-Щедрин работал в жанре сатиры. Его сатирические произведения чрезвычайно злободневны для того времени. Он высмеивал пороки провинциальной бюрократии.

Одним из наиболее известных произведений Михаила Евграфовича является сатирический роман «История одного города». Данная книга представляет собой пародию на всю русскою историю на примере провинциального городка. Под образами градоначальников Салтыков-Щедрин замаскировал русских монархов и министров.

Почетное место в творчестве Салтыкова-Щедрина занимает роман «Господа Головлевы». Роман состоит из семи очерков: «Семейный суд», «По-родственному», «Семейные итоги», «Племяннушка», «Недозволенные семейные радости», «Выморочный», «Расчёт». Произведение представляет собой социальный роман, в центре событий история провинциальной помещичьей семьи. Считается, что эта книга является одной из самых мрачных в русской литературе золотого века.

И.С. Тургенев (1818-1883)

Иван Сергеевич Тургенев — знаменитый русский писатель-реалист, поэт, он внес огромный вклад в развитие русской литературы. Отличительной чертой творчества Тургенева является его способность детально и чувственно описывать красоту русской природы России. Описание пейзажей Тургенева сравнимы с кистью художника.

В своих произведениях Тургенев давал обзор жизни крестьянских людей, их быта и нравов. Он пишет о тяжелой жизни крепостных крестьян. Тургенев рассказывает о проблемах, связанных с крепостным правом, призывает в своих произведениях к переменам.

Особенно хорошо Тургеневу удаются описания психологических портретов его героев, в своих работах он говорит о реалистах, идеалистах, нигилистах. До сих пор литературный образ одного из великих произведений писателя «Отцы и дети», Базарова, вызывает множество споров.

В своем творчестве Иван Сергеевич поднимает немало важных и всегда актуальных тем: любовь, семья, надежда, отчаяние.

Известными произведениями Тургенева являются:

- «Отцы и дети»

- «Муму»

- «Ася»

- «Провинциалка»

Источник: spravochnick.ru