Повешение

Повешенье — сдавление органов шеи петлей под воздействием тяжести всего тела или его частей, иногда между предметами или посредством придавливания.

Полное затягивание петли вокруг шеи, а также полное висение тела не являются обязательными условиями повешения. Достаточно, чтобы была сдавлена передняя поверхность шеи, для чего может быть достаточно тяжести только самой головы или даже конечности. Это обуславливает большое разнообразие поз при повешении. Различают полное (свободное) и неполное (несвободное) повешение.

При полном повешении тело свободно висит в петле, не имея точки опоры.

Неполное повешение может произойти в положении стоя, на коленях, сидя, лежа. Известны случаи, когда сдавление шеи наблюдалось в развилке дерева, между досками забора. Роль сдавливающего предмета могут играть также спинка стула, перекладина стола или табуретки при соответствующем положении головы, веса которой достаточно для наступления смерти.

Содержание

Классификация орудий странгуляции при повешении

Предложена Молиным Ю.А. в 1986 г.

ПОВЕШЕННЫЙ | Hanging «The Ridiculous 6» | МАЛЮТКА ПИТ | Повешение «Нелепая шестёрка»

А. Предметы, из которых можно сформировать петлю, обладающие определенной эластичностью, гибкостью, или состоящие из отдельных гибких звеньев

- I. По конструкции:

- 1) открытые — узел отсутствует (натянутая веревка, матрасная петля), шея также сдавливается частично;

- 2) незатягивающиеся (замкнутые, неподвижные) — шея также сдавливается частично, но узел находится в пределах шеи или вне ее;

- 3) затягивающиеся скользящие (петли-удавки) — петля плотно охватывает и сдавливает шею.

- 1) твердые (цепи, тросы, провода);

- 2) полумягкие (различные веревки);

- 3) мягкие (галстуки, шарфы, полотенца и др.);

- 4) комбинированные (из различных материалов с мягкой подкладкой).

- 1) тонкие (шириной до 0,3 см);

- 2) толстые (шириной до 1 см);

- 3) широкие (охватывающие значительную часть шеи).

Б. Предметы, из которых невозможно образовать петлю

- I. Предметы домашнего обихода (перекладины мебели, оконные рамы, лестничные перила — сдавливают преимущественно переднюю часть шеи.

- II. Предметы открытой местности (развилки деревьев, штакетных заборов) — сдавливают преимущественно боковые части шеи.

Положение петли при повешении

Как правило, петля имеет косо-восходящее направление в сторону узла.

- Типичное положение петли, когда узел располагается на задней стороне шеи или затылка. Кольцо петли спереди расположено в области щитовидного хряща или над ним (между ним и подъязычной костью). Таким образом, петля имеет косовосходящее направление спереди назад, снизу вверх.

- Атипичное положение. В свою очередь делится на переднее (узел расположен в области подбородка) и боковое (узел локализован справа или слева на боковой поверхности шеи).

Механизм сдавления шеи

В зависимости от положения петли на шеи наступает полное или частичное прекращение доступа воздуха в легкие, сдавление сосудов шеи, сдавление нервных стволов шеи. При типичном положении петли она вдавливается между гортанью и подъязычной костью, корень языка оттесняется кверху и кзади и прижимается к задней стенке глотки и к мягкому небу, закрывая вход в гортань; большие рожки подъязычной кости прижаты к передней поверхности шейного отдела позвоночника. Вследствие этого путь воздуху из носа или рта в легкие полностью прекращается. При боковом положении узла картина смещения та же, правда гортань сдвигается в сторону узла, но это не мешает корню языка закрывать всю глотку. При переднем положении узла голова откидывается назад, вследствие чего верхняя часть шейного отдела позвоночника выпячивается вперед и выпячивает заднюю стенку глотки, приближая ее к корню языка, который тоже оттесняется петлей несколько кзади. При этом воздухоносные пути перекрываются не полностью, что, однако не предупреждает наступления смерти. Из этого следует, что прекращение поступления воздуха в легкие является не единственным механизмом смерти при повешении. Более того, отмечены случаи смертельного исхода при повешении лиц, у которых имелась трахеотомическая трубка, располагающаяся ниже места наложения петли.

Нелепая шестёрка. Повесили парня с крепкой шеей.

Признаки прижизненности повешения

Необходимо учитывать, что если тело человека, погибшего от любой другой причины, тотчас же повесить (в период клинической смерти), то все описанные ниже признаки будут выражены также хорошо, как и в случаях прижизненного повешения. Поэтому всегда очень важно сопоставлять данные наружного и внутреннего исследования трупа с обстоятельствами дела и результатами осмотра места происшествия.

Признаки прижизненности странгуляционной борозды

Многие исследователи [Барсегянц Л. О., 1953; Митяева Н. А., 1955; Концевич И. А., 1968; Пермяков А. В., 1969, 1971] при странгуляционной асфиксии изучали, главным образом, признаки прижизненности странгуляционной борозды, поскольку она является патогномоничным и постоянным признаком данного вида асфиксии.

Признаки прижизненности странгуляционной борозды, связанные с характером самой борозды

- Бурый оттенок странгуляционной борозды, свидетельствующий о наличии прижизненного осаднения.

- Осаднение эпидермиса и гиперемия по краям борозды. Основная статья: Признак Ивановского Н.П.

- Полнокровие и кровоизлияния в области странгуляционной борозды. Основная статья: Признак прижизненного происхождения странгуляционной борозды Бокариуса Н.С.

- «Мутное набухание» — микроскопический признак: расширение мальпигиевого слоя в краях борозды, набухание его клеток с более сферичной их формой, с мутной зернистой протоплазмой. Основная статья: Признак Капацинского Н.К.

Признаки прижизненности странгуляционной борозды, связанные с изменениями прилежащих мягких тканей

- Кровоизлияния в подкожно-жировую клетчатку и мышцы в проекции странгуляционной борозды.

Признаки прижизненности странгуляционной борозды, связанные с изменениями органов и тканей шеи на отдалении от борозды

- Экхимозы в клетчатке заглоточного пространства и обильные кровоизлияния в заднюю стенку глотки. Основная статья: Признак Бруарделя

- Кровоизлияния в лимфатические узлы шеи при повешении (Р.Ф. Дынина, 1955);

- Кровоизлияния в адвентицию сонных артерий Основная статья: Признак Мартина

- Надрывы интимы сонных артерий и кровоизлияния в адвентицию каротидов. Надрывы интимы сонных артерий, образуются в результате перерастяжения, имеют линейную форму, располагаются поперечно, чаще всего на задней стенке сонных артерий ниже уровня странгуляции. Основная статья: Признак Амюсса

- Кровоизлияния в верхних шейных симпатических узлах. «При микроскопическом исследовании препаратов из верхних шейных симпатических узлов, взятых от трупов людей, умерших от странгуляции, во всех случаях были обнаружены множественные крупноочаговые кровоизлияния и резкое полнокровие сосудов. Множественные крупноочаговые кровоизлияния и резкое полнокровие в верхних шейных симпатических узлах при наличии других данных могут служить вспомогательным диагностическим признаком смерти от странгуляции» [1]Основная статья: Признак Атакишиева А.Р.

- Повреждения аксонов блуждающих нервов. Явления раздражения и распада большинства нервных элементов кожи, а также изменения и в области столбов блуждающих нервов в виде растяжений и разрывов части аксонов с образованием на их концах завитков, клубочков и разной формы натеков нейроплазмы. Основная статья: Признак Концевич И.А.

- Кровоизлияния в месте прикрепления к грудине грудино-ключично-сосцевидных мышц. Встречается в 3-8% повешений. Основная статья: Признак Вальхера

Текст заголовка (надо доразобрать)

- Кровоизлияния по ходу странгуляционной борозды или в валиках ущемленной кожи. Для этого изымают кожу из области СБ. Причем это нужно делать до вскрытия, т.к. разрез кожи приводит к вытеканию крови из сосудов и пропитыванию ею кожи, ПЖК, мышц и создает картину прижизненных кровоизлияний. Кожа для исследования должна быть взята из участка вне трупного пятна. При этом изъятый кусочек кожи обязан включать верхний и нижний валики борозды и ограничиваться сверху и снизу неизмененной кожей. Края борозды должны быть промаркированы, для этого кусочек кожи должен иметь вид трапеции, меньшее основание которой соответствует верхнему краю, а большее – нижнему краю борозды. Далее производят пробу Бокариуса. От взятого кусочка кожи тщательно отделяют ПЖК, помещают кусочек кожи между двумя предметными стеклами, слегка сдавливая его, и рассматривают в проходящем свете. При этом обращают внимание на наличие расширенных мелких сосудов и кровоизлияний в краях борозды и отсутствие этих изменений в области дна. Аналогичное исследование лоскута изъятой кожи можно производить с помощью стереоскопического микроскопа. В этом случае отчетливо видна разница в кровенаполнении сосудов верхнего и нижнего валиков. Венозное полнокровие отмечается в верхнем валике и артериальное – в нижнем валике. Микроскопическое исследование странгуляционной борозды по Митяевой заключается в том, что на месте прижизненной странгуляционной борозды коллагеновые волокна окрашиваются основными красителями, в то время как в посмертных бороздах соединительная ткань не воспринимает основных красок.

- Фуксиновая триада – при окраске по методу Ли в красный цвет прокрашиваются: 1. уплощенный эпидермис. 2. сосочковый слой дермы. 3. мышечные волокна.

- Кровоизлияния в толщу кончика языка при прикусе его во время судорог.

- Кровоизлияния в подкожную мышцу шеи и ножки кивательных мышц в местах их прикрепления к ключице и грудине (признак Вальхера).

- Кровоизлияния в переднебоковые отделы межпозвоночных дисков поясничного и нижнегрудного отделов позвоночника (признак Симона).

- Растяжение и кровоизлияния в связочный аппарат позвоночного столба, преимущественно шейного отдела.

- Кровоизлияния в шлеммов канал (он находится в радужно-роговичном углу, в области перехода роговицы в склеру).

- Кровоизлияния в зону каротид (признак Мюссе).

- Кровоизлияния в ретробульбарную клетчатку.

- Кровоизлияния в адвентицию сонных артерий (признак Мартина).

- Кровоизлияния в лимфатические узлы, расположенные выше уровня странгуляции (подбородочные, поднижнечелюстные). Сами лимфатические узлы увеличены в размерах, плотноваты, сосуды их инъецированы.

- Кровотечение из носа и наружных слуховых проходов.

- Переломы хрящей гортани или подъязычной кости с кровоизлиянием в мягкие ткани в областях переломов.

- Анизокория при сильном, преимущественно одностороннем сдавлении шеи петлей.

- К признакам прижизненности повешения следует без сомнения отнести все признаки быстрой смерти (см. выше).

Признаки прижизненности повешения вне странгуляционной борозды

- Кровоизлияния в межпозвоночные диски Основная статья: признак Симона

Танатогенез при повешении

Ранее считалось, что особенностью повешения, как частного вида механической асфиксии, является очень быстрая потеря сознания, исключающая самопомощь, выражающуюся в стремлении освободиться от затянувшейся петли.

Однако опыты профессоров судебной медицины Миновичи и Флейхмана, проведенные почти одновременно в разных странах, дали в этом отношении ряд новых данных. Оба профессора производили повешение самих себя, при этом ассистенты через 30 секунд и более извлекали их из петли. Оба экспериментатора затем рассказывали о том, что они пережили, находясь в петле. Оказывается, что мгновенной потери сознания не наступало; висящие в петле могли отдавать себе отчет о происходящем. В первый же момент, когда затянулась петля, они ощутили резкую боль в области горла, страшную тяжесть в голове, перед глазами появились огненные круги, в ушах раздался как бы треск барабанов, появились приступы тоски, отчаяния, тяжелейшее общее состояние. У обоих экспериментаторов сейчас же появилось желание сбросить с шеи петлю, но они не могли подать условного сигнала, а только производили беспорядочные движения.

Отсюда вывод: после затягивания на шее петли очень быстро, почти мгновенно, вследствие острейшего нарушения мозговой гемодинамики, в частности мозжечка, теряется способность к координации движений и человек самостоятельно не может освободиться из петли. Потеря сознания наступает несколько позже.

В генезе смерти в результате повешения существенную роль играет сдавление сосудисто-нервного пучка шеи, включающего сонную артерию, внутреннюю яремную вену и блуждающий нерв.

При давлении небольшой тяжестью, в случаях неполного висения тела, петля полностью сдавливает только внутренние яремные вены, по которым оттекает основная масса крови из мозговых синусов, сонные и позвоночные артерии при этом сдавливаются не полностью. Поэтому приток крови к мозгу, пока работает сердце, продолжается, в то время как отток нарушен, что ведет к резкому повышению внутричерепного давления.

При более сильном сдавлении шеи, в случаях полного висения, сжимаются сонные, и даже позвоночные артерии (для пережатия последних необходимо усилие, эквивалентное 15-20 кг), что обусловливает моментальное острое малокровие головного мозга (т.к. нет ни притока, ни оттока).

Раздражение блуждающего нерва вследствие растяжения его стволов и сжатия верхнегортанных ветвей вызывает замедление работы сердца, а иногда и полную его остановку. При больном сердце одно лишь это может привести к смерти. Аналогичный эффект вызывает раздражение зоны каротидного синуса.

Предполагается, что некоторую роль в наступлении смерти при полном повешении играет вытяжение позвоночника по продольной оси и сдавление продолговатого мозга зубовидным отростком 2-го шейного позвонка.

В определенном количестве случаев асфиксии в генезе смерти приобретает значение такой фактор, как аспирация пищевых масс из желудка (при расположении узла петли спереди или сбоку шеи пищевод остается проходимым и рвота, вызываемая раздражением блуждающего нерва, может также привести к асфиксии).

Вследствие полного прекращения осознанных движений из-за отека бассейна мозжечка, и быстрой потери сознания самопомощь невозможна и повесившийся сам не может освободиться из затянувшейся петли.

Если его извлекли из петли и привели в чувство, то он не помнит о случившемся, а иногда и о предшествующих событиях; кроме того, наблюдаются расстройство здоровья — продолжительные судороги, воспаление легких, психические заболевания, т.е. развивается постасфиксическое состояние.

Источникп л а х а

• ж. (от пол, половина) бревешки, обычно в три полена (по вершков), расколотые пополам, колотое долготье, дровяной развал. (Плаха, плахта, плащ, плащить, плоский, плющить и пр. все это общего корня). Эшафот, место казни. На плахе рубили голову. Нести голову на плаху, идти на смертную казнь. Крамольники вышли встречу войску, каждый с плахою под мышкой и с топором в руках, в знак безусловной покорности. Ни плашки дровец нет. Будто из одной плахи вытесаны. Не городи частокола кругляшами, коли на плаха. Плашка, у гребенщиков костяная, роговая пластинка, для выделки гребенки. Сев. южн. основная часть сохи: отесанная пластина, на которую насаживаются сошники. Новг-тихв. сборное место лодочников, сидящих у пристани на бревне, коряге. Плаха, плашка и плата пск. твер. на деньгах: решето, изнанка или испод, противопол. орел, копье. Плаха, плашка сиб. огниво, кресало, кресево. Плашки мн. плашник м. сиб. ловушка на белку, хорька, куницу, соболя и пр. слопец; настороженная плаха убивает зверька. Плашник, плашняк м. собират. дрова в плахах. Плашка, детская игра в камешки. Плашечник м. сиб. лесовщик, зверолов, белковщик, ловящий плашками. Плашинный забор, перм. из плах. Плашниковые дрова, колотые пополам, не кругляковые. Плашмя, плашмя нареч. лежмя, лежняком, плоскою, долгою, широкою стороною книзу. Плашмяная кладка кирпича. Плашмяк, плоская вещь, бок, сторона вещи, противопол. ребро. Плашмяком не рубят. Плахта ж. (от плат, платно: Шимкевич отделил слово это особым корнем, потому что считает х, в немецк. Plache, холст, коренным; но слово это перешло в немецк. со славяских наречий, как много иных) стар. вретище, власяница. Твер. головной, золототканый платок. Калужск. кур. юбка, понева; малорос. новорос. шерстяной, клетчатый плат, обертываемый женщинами вкруг пояса, замест юбки; см. запасать, запаска. Плахтовая домотканина южн. Плащ м. широкая, верхняя накидка; круглая, безрукавая епанча; вообще шинель, охабень, или просторная одежа от непогоды. Солдат добрый человек, да плащ его хапун (под полу прячет). Плащевая выкройка, покрой. Плащевик м. ремень, для увязки солдатской шинели. Плащатик м. млекопитающее животное Chlamyphorus, близкое к броненосцу, в норах Южной Америки. Плащеватые цыгане (от плащ? площица?) южн. поколенье нищих, полунагих и вечно бродячих цыган в Новорос., Малорос. Плащаница ж. церк. верхняя одежда; покрывало, полотно, плат; изображенье на полотне положения во гроб Спасителя. Вынос плащаницы из алтаря бывает в великую пятницу. Плахом нареч. пск. плашмя, пластью

ИсточникВиселица

сооружение для приведения в исполнение смертной казни через повешение, совершаемое посредством веревки. Повешение является одним из древнейших видов смертной казни; оно было известно египтянам, евреям и древним германцам. И в России оно есть древнейшая форма смертной казни, как об этом свидетельствуют Ибн-Фослан и некоторые рассказы летописи (казнь ярославских волхвов в 1070 г.); первое постановление русского законодательства о смертной казни (в Двинской уставной грамоте, 1398 г.) также говорит о повешении (за третью кражу). Но первоначально преступников вешали не на особо устроенных В., а на деревьях; Коллинс, живший в России в 1659-1667 г., рассказывает, что В. «введена в употребление недавно». В Западной Европе в каждом судебном округе существовала постоянная В., которая сооружалась натуральной повинностью жителей округа, большею частью на возвышенных пунктах, вне населенных мест. В России смертная казнь обыкновенно приводилась в исполнение на месте преступления, но некоторые указы отступают от этого общего правила для тех случаев, когда преступление совершено в пустынном месте, и требуют, чтобы казнь совершалась в селении или городе. В городах существовали у нас и постоянные В.; в XVIII в. к ним прибивались имена разных преступников; уничтожены они были указом 8 апр. 1801 г. Общего, установленного законом или обычаем устройства В. у нас не существовало. Во время стрелецких казней множество людей было повешено на бревнах, выдвинутых из амбразур стены Белого города, по два на каждом бревне. Во время казней по поводу бунта донских казаков в 1708 г. преступников вешали на плавучих В., устроенных на плотах, которые спускались по течению реки; то же делалось и во время пугачевского бунта. У повешенных, по старому обычаю, лица закрывались платком. Смерть на В. повсюду считалась позорной. Уложение 1649 г., назначая смертную казнь, лишь в редких случах определяет вид ее, но для перебежчиков оно установляет повешение. На В. приводился в исполнение и квалифицированный вид смертной казни — повешение за ребро. Эта мучительная форма смертной казни была узаконена инструкцией для искоренения разбойников 24 декабря 1719 г. в качестве наказания для «вящих воров и разбойников». Но применялась эта форма смертной казни и раньше, напр., при взятии Соловецкого монастыря в 1676 г.; она употреблялась и Стенькой Разиным и была обычной казнью у запорожцев. В настоящее время смертная казнь приводится в исполнение через повешение в Австро-Венгрии, Англии, Америке и России; во всех этих странах В. сооружается для каждого отдельного случая. Современные законодательства, удерживающие смертную казнь, стремятся к достижению возможно быстрой и верной смерти осужденного. Этому основному требованию повешение удовлетворяет в меньшей степени, чем обезглавление посредством гильотины, но все же и на В. смерть наступает сравнительно быстро. При повешении смерть обусловливается не только закрытием дыхательных путей, но и сжатием сонных артерий и яремных вен, что приводит к прекращению кровообращения в мозгу и моментальной потере сознания. Ср. E. Hofmann, «Hinrichtung» (в Eulenburg’s «Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde», изд. II-e, т. 9, Вена, 1887) и об англ. практике книгу бывшего палача, Джемса Берри «Му experiences as an executioner» (Лонд., 1892); о суевериях, соединяемых с веревкою от висельника, см. ст. Сумцова в «Киевской старине» 1889 г., № 12.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .

Полезное

Смотреть что такое «Виселица» в других словарях:

виселица — петля, перекладинка кленовая, еще петелька шелковая, два высокие столбика, два столба дубовые, да петля шелковая, повешение, два столба с перекладиной Словарь русских синонимов. виселица 1. два столба с перекладиной (разг.); два высокие столбика … Словарь синонимов

ВИСЕЛИЦА — ВИСЕЛИЦА, виселицы, жен. Орудие смертной казни два столба с перекладиной, на которой вешают приговоренных. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

ВИСЕЛИЦА — ВИСЕЛИЦА, ы, жен. Два столба (или столб) с перекладиной сооружение для смертной казни через повешение. | прил. виселичный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Виселица — (англ. gallows) сооружение для приведения в исполнение смертной казни через повешение (в виде одного или двух столбов с перекладиной), совершаемого с помощью веревки. Повешение один из древнейших видов смертной казни, известный египтянам, евреям… … Энциклопедия права

Виселица — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете … Википедия

Виселица — распространенный вид казни. Употреблялась в Средние Века наряду с обезглавливанием. Однако, если к обезглавливанию присуждали в основном дворян, то на виселицу попадали в основном преступники из простого народа. Но были случаи, когда знатный… … Военно-исторический словарь

ВИСЕЛИЦА — Видеть во сне виселицу – наяву вас подстерегает опасность, если на ней никого нет. Если на ней кто то висит – это к богатству. Видеть себя на виселице – вы пострадаете от злонамеренности мнимых друзей. Сон, в котором вас подводят к виселице,… … Сонник Мельникова

виселица по нем плачет — преступник, тюрьма по нем плачет, петля по нем плачет Словарь русских синонимов. виселица по нем плачет сущ., кол во синонимов: 3 • петля по нем плачет (4) … Словарь синонимов

Виселица (почта) — У этого термина существуют и другие значения, см. Виселица (значения). Средневековый гонец с … Википедия

Виселица (значения) — Виселица: В Викисловаре есть статья «виселица» Виселица орудие для приведения в исполнение казни через повешение … Википедия

Виселица (игра) — У этого термина существуют и другие значения, см. Виселица (значения) … Википедия

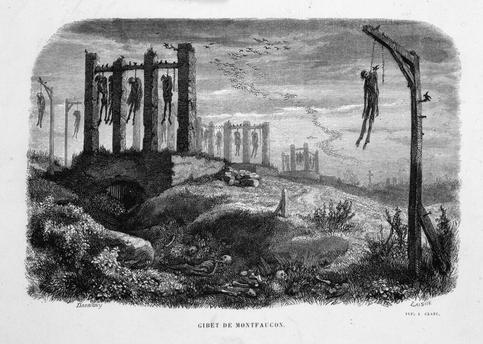

ИсточникМонфокон — ужас средневекового Парижа

Нетрудно догадаться, что смертная казнь через повешение во все времена являлась наиболее популярным способом казни. Быстро, надежно, а главное доступно — повесить человека можно на любом достаточно высоком предмете или конструкции, которые смогут выдержать вес тела.

Но в Средние века, когда вешали много и со вкусом за малейшую провинность, требовалось нечто более прочное, вместительное и наглядное, чем сук дерева или балка с опорой. Так появился парижский Монфокон — самая большая и жуткая виселица в истории человечества.

Полное название этого адского изобретения — Gibet de Montfaucon. Виселица имела собственное имя, состоящее из слова, указывающего на расположение (mount — гора) и на владельца земли (граф Faucon), великодушно предоставившего место для очень нужного королевству сооружения.

Впрочем, многие переводят название как Соколиная гора, что не является ошибкой, так как faucon в переводе с французского — это сокол.

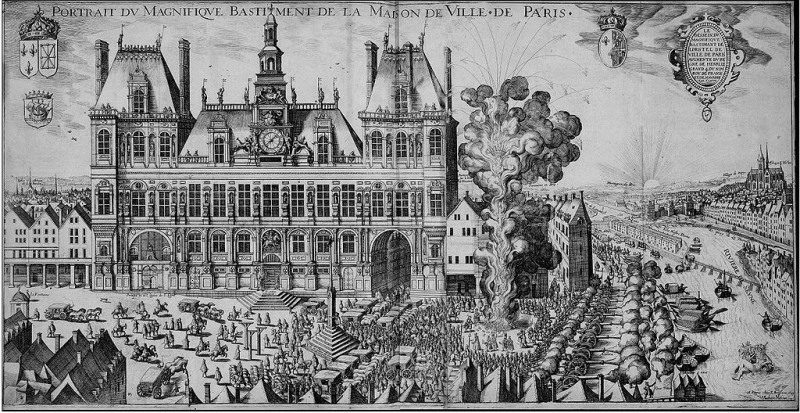

Никто не знает точной даты, когда на северо-западе Парижа появилась жуткая колоннада. Известно лишь то, что возвели Монфокон в XIII столетии по указанию короля Филиппа IV Красивого, которого в народе за глаза называли Железным. Король был крут нравом и вешал недругов, провинившихся подчиненных, преступников и просто бродяг направо и налево.

Основным местом казни простолюдинов являлась в те времена Гревская площадь, расположенная у причалов речного порта Сены. Площадь не всегда справлялась с нагрузкой, а так как в Средние века предпочитали не снимать висельников сразу, то запах гниющих тел разносился по жилым и торговым кварталам. Монфокон был призван «разгрузить» Гревскую площадь и заодно избавить городские власти от необходимости избавляться от трупов, которые по закону того времени нельзя было ни отдавать родственникам, ни по-христиански хоронить.

Так появился «комбинат смерти» Gibet de Montfaucon, конструктором и куратором строительства которого был советник короля Ангерран де Мариньи. Здесь нужно сделать отступление и упомянуть, что сам месье де Мариньи, спустя несколько лет после завершения работ, стал «клиентом» этой огромной виселицы, что немало позабавило парижан.

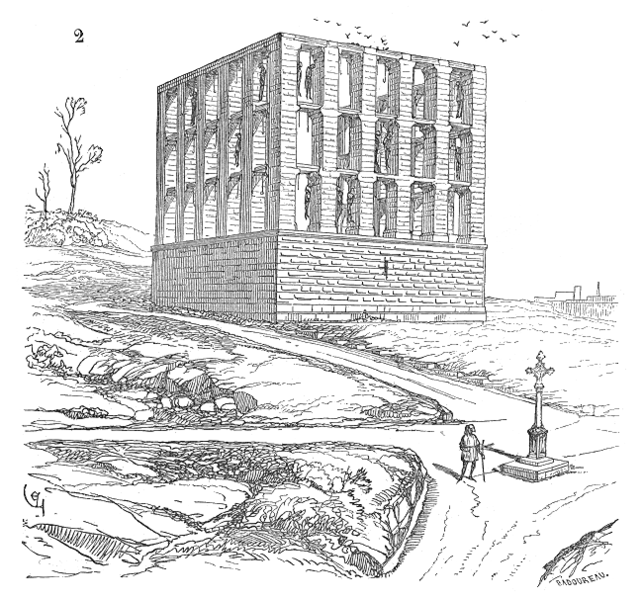

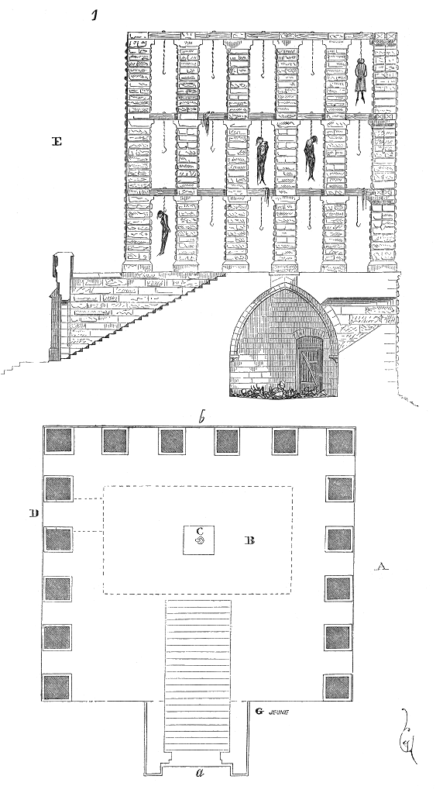

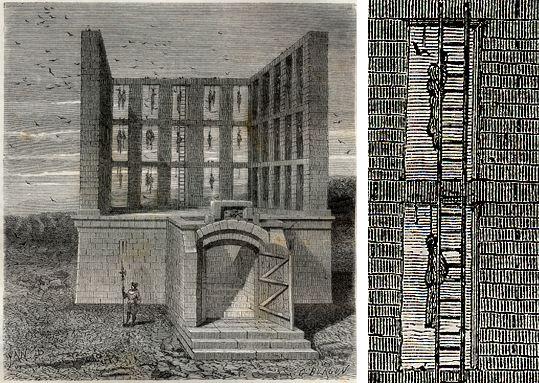

Виселица представляла собой сооружение близкой к кубу формы, с высотой 12 м и сторонами по 14 м. На высоком каменном фундаменте расположились по трем сторонам в форме колоннады, 16 массивных столбов из плохо отесанного камня, которые были перекрыты в три яруса каменными балками.

Таким образом Монфокон напоминал трехэтажное здание без перекрытий и оконных переплетов, вместо которых в проемах висели на цепях казненные. Сходство со зданием усиливала дверь в цоколе сооружения, за которой находилась лестничная клетка для обслуживания ярусов с висельниками. Вход и лестница занимали четвертую, не имеющую колонн сторону виселицы.

В основании Монфокона располагался так называемый оссуарий — колодец, предназначенный для утилизации тел. Провисев положенное время на цепях тело снималось помощниками палача и сбрасывалось в оссуарий. Таким образом решалась проблема захоронения. Время от времени, когда колодец заполнялся останками, его чистили. Ключ от массивных дверей Монфокона был всего один и его хранителем являлся городской палач.

Именно этот колодец Виктор Гюго сделал местом прощания Квазимодо и Эсмеральды:

«Спустя полтора или два года после событий, завершивших эту историю, когда в склеп Монфокона пришли за трупом повешенного два дня назад Оливье ле Дена, которому Карл VIII даровал милость быть погребенным в Сен-Лоране, в более достойном обществе, то среди отвратительных человеческих остовов нашли два скелета, из которых один, казалось, сжимал другой в своих объятиях».

Одновременно Монфокон мог «обслужить» 50 человек, а при необходимости даже 90. Проблема свободного места решалась просто — приговоренных к смерти вешали по два в ячейке. Иногда, во времена войн и восстаний, не хватало и этого, поэтому спустя несколько лет поблизости появились две обычные виселицы, дополняющие основной комплекс.

Если учесть, что Монфокон располагался на меловом холме, господствующим над округой и никогда не пустовал, его можно было считать не только орудием казни, но и отличным агитационным инструментом, предостерегающих парижан и приезжих от компромиссов с законом. Над виселицей постоянно кружили вороны и даже на привыкших к смерти жителей средневекового Парижа она производила сильнейшее впечатление.

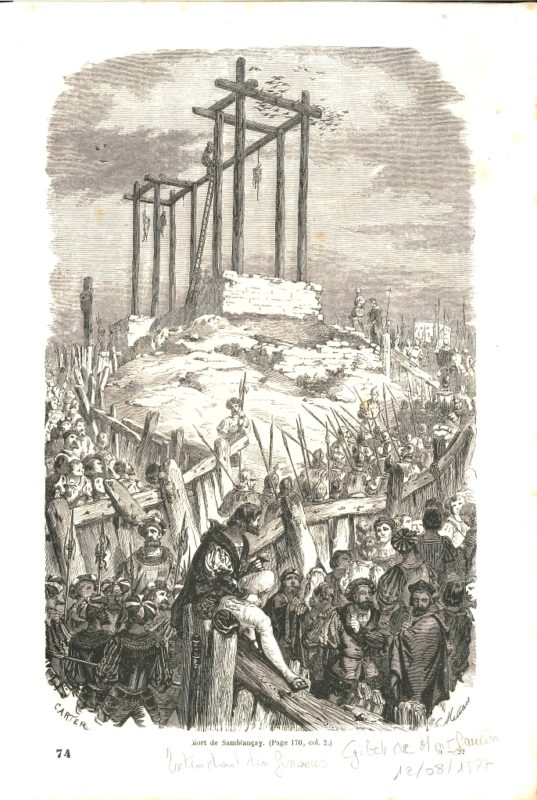

Невероятно, но Gibet de Montfaucon служил королям Франции верой и правдой почти четыре столетия. На старинной гравюре с изображением казни королевского казначея в 1527 году, хорошо видно, что от величественного Монфокона в XVI веке осталось совсем немного, но его все еще активно эксплуатировали. Последняя казнь на этой виселице, представляющей практически руины, состоялась в 1629 году. Старый добрый Монфокон поизносился так, что стал опасен не только для бунтарей, воров и еретиков, но и для самих палачей.

Несколько десятилетий, не самых спокойных в истории Франции, всем было не до жуткой конструкции на околице Парижа, а затем появилась гильотина, решающая вопрос за доли секунды и не требующая дорогостоящего обслуживания. Монфокон, пришедший в полный упадок, вскоре оказался в черте городской застройки. Вероятнее всего, граждане Республики эпохи Просвещения тяготились видом из окон на покрытую мхом колоннаду с обрывками цепей, и в конце XVIII века виселицу окончательно разобрали.

Сегодня место, где располагалась самая ужасная виселица в истории находится в самом сердце Парижа — это, парк Бют-Шамон в округе 19.

Источник