Горные породы, слагающие поверхность земной коры, подвергаются постоянному воздействию геологических и атмосферных явлений, изменяющих и разрушающих их. В результате получаются обломочные материалы, накопление которых приводит к образованию осадочных горных пород. Кроме того, осадочные горные породы могут формироваться вследствие прямого химического осаждения минералов из водной среды.

Горные породы находятся под постоянным воздействием медленно, но неуклонно преобразующих их агентов окружающей среды. Атмосфера, гидросфера и живые существа разрушают минералы, входящие в состав горных пород, дробя их на мелкие составляющие, оса дочный материал. Процесс разрушения первоначально монолитных горных пород называется выветриванием. Под действием силы тяжести, ветра, дождевой и речной во ды осадочные материалы пе реносятся на низлежащие

участки суши или в море. Эти области называются осадочными бассейнами. Накапливаясь там, они претерпевают ряд физических и химических изменений и в процессе диагенеза превращаются в твердую горную породу. Еще одним важным механизмом образования осадочных горных пород является соче тание химических, биохимических и биологических процессов, приводящих к осаждению новых мине ралов в водной среде: морях, озерах и реках.

Осадочные горные породы

ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ

После бури неглубокие воды Мексиканского залива вдоль полуострова Юкатан окрашиваются в разные цвета. Такой эффект дают обломочные материалы, взбаламучиваемые волнами. Коричневые участки вдоль берега соответствуют осадкам, вынесенным в море реками полуострова. Светлые участки несут белый тонкий осадочный материал (ил) с океанского дна, имеющий коралловую природу и составленный преимущественно кальцитом. Внизу вы видите причудливые формы отложений песчаника на склонах

ТИПЫ ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

Осадочные горные породы отличаются многообразием минералогического состава, структуры и происхождения, вследствие чего классификация их очень обширна. Выделяют три основных типа осадочных пород, различающихся по своей природе и происхождению компонентов: обломочные, органогенные и хемогенные.

ОБЛОМОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

Обломочные горные породы образуются е результате накопления фрагментов других ранее существовавших пород, получающихся в ходе процесса выветривания. Фрагменты эти называют кластами, или зернами. В зависимости от их размера, формы и минерального состава выделяют три подтипа обломочных пород: псефиты (с крупным зерном более 1 миллиметра), псаммиты (размер частиц 1-0,05 миллиметра) и алевриты (размер частиц 0,05-0,005 миллиметра).

Указанные три подтипа подразделяются на различные категории: псефиты, к примеру, делятся на конгломераты (округлое зерно) и брекчии (угловатое зерно). Таким образом, обломочные породы представляют собой довольно сложную и многообразную группу.

ОРГАНОГЕННЫЕ, ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

К органогенным горным породам также относятся определенные виды карбонатных горных пород, образованных вследствие интенсивного накопления остатков различного рода организмов, наподобие раковин (образующих органогенные известняки) или кораллов (дающих коралловые известняки).

Горные породы

ХЕМОГЕННЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

Хемогенные горные породы образуются вследствие осаждения растворенных в воде минеральных соединений. Если в этом процессе прямо участвуют живые существа, горные породы называют биохемогенными.

Хемогенные горные породы подразделяются на две большие группы: осадочные и эвапоритовые. Первые возникают за счет выпадения из растворов солей и представлены преимущественно карбонатами (кальцитом и доломитом). Внизу вы видите знаменитые меловые холмы Дувра, Англия. Образующий их мел представляет собой белую осадочную горную породу, составленную кальцитом.

Эвапоритовые породы образуются при интенсивном испарении континентальных или морских вод, перенасыщенных солями. Наиболее распространенными из них являются гипс, ангидрид и галит, названные по основному образующему минералу.

Меловые холмы Дувра, Англия

СТРУКТУРА ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОДЫ

Большинство осадочных пород залегает в виде горизонтальных пластов, или слоев. При этом под действием тектонических процессов горизонтальность залегания может нарушаться. Пример тому вы видите на фотографии справа. Кроме того, встречаются слои, изначально шедшие под углом по отношению друг к другу.

Структура таких отложений обусловлена местом и механизмами формирования осадочного материала. Если осадочная горная порода отличается высокой механической крепостью (как в случае песчаников или известняков), внутреннее напряжение литосферы может ломать их и приводить кобразованию провалов. В национальном парке Капитол-Риф (внизу), штат ЮТА, США, можно увидеть различные типы отложений осадочных горных пород, залежи которых накапливались здесь на протяжении 200 миллионов лет.

ЭЛЕМЕНТЫ ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

Осадочные горные породы образованы кластами и (или) биокластами, матрицей и цементом. Зерна, которые иногда называют кластами, представляют собой обломки разрушенных ранее горных пород или остатки скелетов погибших организмов — биокластов (раковины, скелеты мшанок и др.). Прилегая друг к другу, зерна образуют каркас, или матрицу, осадочной породы.

Цементом, в свою очередь, называется материал, который на этапе диагенеза заполняет свободное между зернами пространство в породе. Минералогический состав цемента может быть различным: кальцит, арагонит, кварц, барит и т.д. Оставшиеся незаполненные цементом пустоты называются порами и, как правило, имеют очень малые размеры. Слева вы видите срез конгломерата, на котором хорошо просматриваются зерна различного размера. Рядом с ним участок органогенного известняка, осадочной горной породы, сложенной биокластами, а именно, раковинами моллюсков.

Источник: all-minerals.ru

3.1 Классификация осадочных горных пород

Осадочные породы классифицируются по происхождению и условиям образования.

По происхождению выделяют следующие генетические типы осадочных пород: механические осадки (обломочные горные породы), химические осадки, органогенные осадки, пирокластические осадки.

Осадочные породы обломочного происхождения представляют собой продукты механического разрушения горных пород, накапливающиеся и сохраняющиеся в рыхлом или сцементированном состоянии.

По величине обломков различают такие фракции зернового (гранулометрического) состава обломочных пород: грубообломочная — величина обломка и зёрен от 2 и более мм; среднеобломочная (песчаная) – от 0,05 до 2мм; мелкообломочная (пылеватая) – от 0,001до 0,05мм; тонкообломочная (физическая глина) – менее 0,001мм.

В зависимости от гранулометрического состава обломочные породы подразделяются (таблица 2):

— грубообломочные породы – обломки более 2мм в диаметре (гравий, щебень, галечник или сцементированные разности (брекчии, гравелиты, конгломераты);

— песчаные породы – зёрна диаметром 0,05…0,2мм (пески, песчаники – рисунок 53, 54, 55, 56);

Рисунок 53 – Песчаник Рисунок 54 – Песчаник медистый

Рисунок 55 – Песчаники Рисунок 56 – Песчаник ожелезнённый

— глинистые породы – частицы менее 0,05мм в диаметре, т. е. пылеватые и глинистые частицы (супеси, суглинки, глины);

— обломочные породы смешанного состава (гравелистые пески, валунники, супеси, суглинки, глины).

Таблица 2 – Классификация обломочных осадочных пород

Размер обломков, мм

Фракции по ГОСТ

сцементированные из частиц

Осадочные породы химического происхождения образуются при осаждении минерального вещества из истинных и коллоидных растворов. Осаждение происходит в лагунах, реже пресноводных озёрах или у мест выхода подземных вод на поверхность.

Органогенные осадочные породы слагаются из скелетных остатков организмов. Различают: зоогенные осадочные породы, слагающиеся из скелетных частей животных организмов (известняки, кремнистые породы), фитогенные, состоящие из остатков растительного происхождения (уголь, некоторые известняки и другие) и смешанные (зоофитогенные) из остатков животного и растительного происхождения. Поскольку процессы химического и органогенного осаждения минеральных веществ протекают одновременно, то образующиеся породы объединяют в одну группу.

Пирокластические породы образуются путём осаждения твёрдых продуктов вулканических извержений – вулканического пепла, лапиллей, бомб. Минеральное вещество пирокластических пород магматического происхождения, а способ образования осадочный (вулканические туфы – рисунок 57, туфобрекчии и другие).

Рисунок 57 – Вулканический туф

В зависимости от условий образования осадочные породы объединяются в фациальные группы:

— континентальные фации – отложения болот, рек, озёр, ледниковые, пустынь, горных склонов;

— морские фации – формируются в зоне прибоя, в шельфовой полосе на материковом склоне и в глубоководных частях океана;

— лагунные фации, включающие соленосные, угленосные и другие отложения лагун.

Фациальные условия оказывают значительное влияние на состав, строение, сложение и условия формы залегания осадочной породы.

Структура (строение) осадочных горных пород определяется их гранулометрическим составом, взаимным расположением и способом скрепления частиц.

Различают типы структур:

— обломочные (сцементированные или несцементированные) свойственные грубо-, средне- и мелкообломочным горным породам;

— алевритовые и пелитовые, характерные для тонкообломочных пород пылевато-глинистых);

— кристаллически-зернистые присущи многим химическим осадочным породам и подразделяются на – яснозернистые (диаметр зёрен более 0,1 м), тонкозернистые (диаметр 0,1 — 0,01 мм), микрозернистые и скрытозернистые (диаметр ≤0,01 мм — оолитовая, органогенная, органогенно-детритусовая).

В осадочных породах различают типы цемента:

— базальтовый, когда обломочный материал заключён в массу цементирующего вещества, а зёрна не соприкасаются друг с другом;

— контактный – цементация наблюдается в местах соприкосновения зёрен;

— цемент выполнения – когда цемент выполняет промежутки между соприкасающимися минеральными зёрнами;

— смешанный – сочетающий два или несколько типов цемента.

В зависимости от состава цементирующего вещества выделяют известковые, гипсовые, кремнистые, железистые, глинисто-известняковые песчаники, конгломераты, брекчии.

Структура осадочных горных пород характеризуется величиной обломков, слагающих породу, а у химических осадков — величиной кристаллов. Породы крупнокристаллические состоят из кристаллов размером более 1мм, среднекристаллические — 1,0…0,1мм, скрытокристаллические — 0,1…0,01мм, пелитоморфные — меньше 0,01мм. Осадочные горные породы, состоящие из хорошо сохранившихся скелетов организмов, имеют биоморфную структуру; из обломков скелетов — детритусовую

К структурным характеристикам относятся скважность (пористость) осадочных пород. Различают пористость грубую, крупную, мелкую, тонкую (глины).

Пористость может быть первичной (возникает при формировании самой породы – межзерновая пористость), вторичная – появляется в сформировавшейся породе (при выщелачивании легкорастворимых минералов). Поры бывают мелкие, крупные и в виде каверн. Общая пористость суглинков может составлять 40…50%, песков – 35…40%. Поры могут быть заполнены водой, газом, органическим материалом.

Текстура (сложение) осадочной породы обычно слоистая; реже наблюдается беспорядочное сложение (когда зёрна минералов располагаются хаотично). Под слоистостью понимают сложение осадочных пород, выраженное в многократной смене прослойков, отличающихся друг от друга по зерновому и минеральному составу, распределению минеральных составляющих, по окраске и другим признакам.

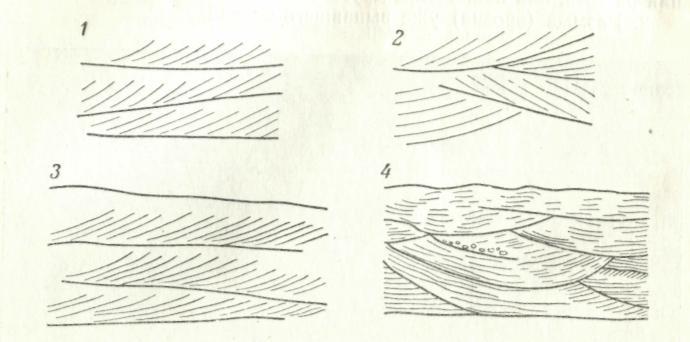

Слоистость (рисунок 58, 59, 60) бывает параллельной, косой и диагональной. Иногда она бывает ритмичной, когда отдельные прослои ритмично повторяются в определённой последовательности.

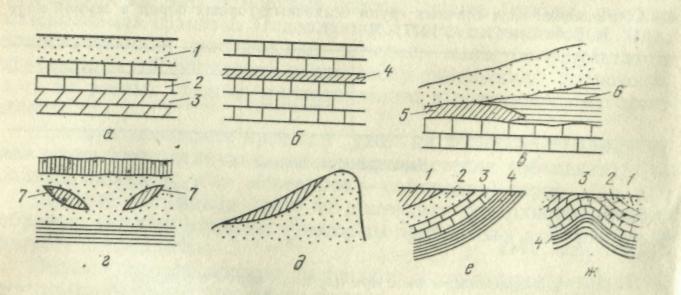

Формы залегания осадочных пород (рисунок 61). Осадочные породы чаще всего залегают в виде пластов (слоёв) – плитообразных минеральных тел, ограниченных параллельными поверхностями – плоскостями напластований, которые образуются в процессе периодического накопления осадков в водной среде и на поверхности материнских пород.

Рисунок 58 — Основные типы слоистости осадочных пород:

а — горизонтальная; б, д — косые; в — параллельная; г — линзовая;

е — диагональная; ж — волнистая

Рисунок 59 – Разновидности косой слоистости

1 — диагональная (косвенная); 2 — перекрестная; 3 — речной тип косой слоистости (сечение по течению реки); 4 — косая слоистость потоков с непостоянным положением русла (сечение перпендикулярно направлению течения)

Напластования отделяют пласт от подстилающего и покрывающего слоёв. Нижняя граничащая поверхность пласта называется ложе, верхняя – кровлей пласта, а расстояние между ними – мощностью пласта (слоя). В составе слоя может наблюдаться микрослоистость, отражающая осадконакопление в различные времена года. Она характерна для озёрных и речных отложений. В слое горной породы могут быть тонкие слои других пород, называемые прослоями (в слое песка тонкий прослой глины).

Рисунок 60 — Разновидности слоистых толщ осадочных пород:

а — нормальная; б — косая; в — перекрестная; 1 — песок; 2 — глина; 3 — глина опесчаненная; 4 -границы трансгрессии; 5 — известняк; 6 — аргиллит;

7 — доломит; 8 — иловатая глина

Рисунок 61 – Формы залегания осадочных пород: а, б — горизонтальное; в — выклинивание пластов; г, д — линзовидное; е — моноклинальное;

ж — складчатое, волнистое; 1, 2, 3 — пласты; 4 — прослойки в пласте;

5, 6 — выклинивающие пласты; 7 — линзы

Мощность пластов относительно постоянна, но может быть изменчивой, непостоянной. В этом случае наблюдается явления раздува – резкого увеличение пласта и пережима – резкого местного уменьшения мощности пласта.

Постоянное уменьшение пласта вплоть до его исчезновения называется выклиниванием пласта. Постоянная мощность пласта характерна для толщ морских осадочных пород (до сотен и тысяч метров). Континентальные отложения четвертичной системы залегают непосредственно под слоем почвы, имеют относительно небольшую мощность (10…50м), и отличаются частыми раздувами и пережимами, и для них характерны линзовидные и гнёздообразные формы залегания. Комплекс слоёв, объединённых сходством состава или возраста, или один слой значительной мощности, называют толщей.

Линзы и линзовидные залежи — пласты, которые выклиниваются во всех направлениях, образуя тела ограниченного по площади распространения. Характерны для озёрных, речных и лагунных фаций.

Гнездом или карманом называют такие неправильные формы залегания осадочных пород, которые отличаются быстрым выклиниванием на коротких расстояниях. Характерны для ледниковых отложений и для образований коры выветривания.

Осадочные породы могут залегать куполообразными (известняки коралловых рифов) или штокообразными формами (соли, гипс). При последовательном наслоении минеральных масс слои сменяют друг друга в соответствии с эволюцией органического мира. Такое залегание толщ называется согласным.

Рисунок 62 — Типы несогласий в залегании горных пород

1 — стратиграфическое несогласие (перерыв в осадконакоплении с размывом поверхности горных пород, отложенных до перерыва); 2 и 3 — угловое несогласие (сочетание дислоцированных пород с более молодыми недислоцированными); 4 и 5 — угловое несогласие (сочетание двух толщ, дислоцированных с различной степенью интенсивности); 6 и 7 — угловое несо-гласие (сочетание двух различно дислоцированных толщ с третьей, залегающей горизонтально); 8 — тектоническое несогласие (сочетание различно дислоцированных толщ по разлому); АБ — линия разлома

Когда образование слоёв имеет перерыв и древняя толща размывается, прежде чем отложилась молодая и нарушается соответствие непрерывности смены органических остатков, такое отложение называется несогласием (рисунок 62). Несогласия, обусловленные тектоническими движениями земной коры, представляют собой молодые напластования, залегающие с угловым несогласием относительно подстилающей древней толщи.

Источник: studfile.net

Осадочные горные породы, их условия образования, классификация, состав и свойства.

Осадочные породы занимают верхнюю часть литосферы. Это прерывистый чехол переменной мощности, состоящий из разнообразных пород, которые покрывают поверхность континентов, дно океанов и морей. Осадочные породы в земной коре составляют около 5 %, но они покрывают более 75 % поверхности Земли.

Поэтому строителям часто приходится иметь дело с осадочными породами (разнообразными грунтами). Мощность толщ осадочных пород изменяется от нескольких метров до нескольких километров. В Прикаспийской низменности мощность осадочного покрова составляет 15-20 км.

Образование, или литогенез, осадочных пород происходит по определенной схеме. Для осадочных пород сначала необходимо образование исходных продуктов за счет разрушения (выветривания) магматических, метаморфических и осадочных пород. При выветривании первичных пород образуются новые минералы, обломки пород, коллоидные и истинные растворы.

Затем происходит их перенос одним из трех геологических агентов – водой, ветром или ледником. Отложение (накопление) переносимых осадков называется седиментогенезом. Накопление осадочных пород обычно происходит в виде слоев или линз. Тонкие слои называют прослоями. Слоистость пород обусловлена сменой крупности или вещественного состава материала, а также изменением цвета осадка при его накоплении.

Превращение осадков в осадочные породы называется их диагенезом. Формирование пород происходит в различных физико-химических условиях, которые определяют все особенности пород как грунтов. Такими особенности, отличающие осадочные породы от магматических и метаморфических, являются:

1. Минералогический и химический состав, в котором различают, кроме первичных магматических минералов, новые вторичные минералы — соли (кальцит, гипс, галит) и глинистые минералы (каолинит, монтмориллонит, гидрослюды). В осадочных породах минералов больше, чем в магматических, и изучать их труднее (малый размер частиц, коллоидное и аморфное состояние вещества).

2. Структуры осадочных пород разнообразны и определяются размером их частиц (зерен минералов, обломков пород, агрегатов частиц) и характером их структурных связей.

3. Пористость — характерная особенность большинства осадочных пород (кроме химических осадков). Объем пор может быть очень большим: в глинах, суглинках, супесях, лессах пористость Vn=40-60%, ил имеет пористость до 70-80%, ракушечник – 30-40%, песчаник – 10-15%.

4. Роль климата (климатическая обусловленность осадконакопления) выражается в формировании определенных типов осадочных пород в разных климатических зонах (пример –моренные суглинки, лессовые породы, соли, латериты).

5. Присутствие органических остатков (растений и скелетных частей организмов) во многих осадочных породах позволяет определить условия их образования.

Классификация осадочных пород. Осадочные породы принято разделять на три группы: 1) обломочные и глинистые, 2) химические (хемогенные) осадки и 3) органогенные, возникшие в результате жизнедеятельности организмов. Такое деление условно, т.к. многие осадочные породы имеют смешанное происхождение (пример, известняки, песчаники, мергели, угли).

Классификация обломочных и глинистых пород (табл. 3.2) основана на размере и форме их частиц и обломков, с учетом их плотности и состояния (рыхлости и сцементрованности).

Грубообломочные породы состоят из угловатых (глыбы, щебень, дресва) или окатанных (валуны, галька, гравий) обломков различных пород. Грубообломочные осадочные породы образуются в основном в горных районах, на морских побережьях, в долинах рек, в ледниковой морене. Окатанность и размер их обломков зависит от способа и пути транспортировки материала. Например, речные отложения Кубани, Терека, Кумы и других рек по мере удаления от истоков становятся более мелкими и лучше окатанными.

К обломочным осадочным породам относят также пирокластические породы – твердые продукты извержения вулканов (вулканические бомбы, песчаные и пылеватые частицы). Оседая на поверхности земли, они образуют сцементированные породы – пепел и туф.

Песчаные породы – рыхлые, сыпучие отложения с размером частиц 0,05-2,0 мм, принесенные водой или ветром. Различают – морские, озерные, речные, эоловые (ветровые) пески. В песках преобладают прочные минералы, устойчивые к выветриванию — кварц, полевые шпаты, слюды.

Пески могут быть мономинеральные (месторождение с. Спасское, в котором кварц (SiO2) составляет 99,7 %) и рудные (Бешпагирское месторождение циркониевых песков). Пески состоят из частиц размером 0,05-2,0 мм. По крупности частиц пески делятся на крупные (0,5-2,0 мм), средние (0,25-0,5 мм), мелкие (0,1-0,25 мм) и пылеватые (менее 0,1 мм).

В песках преобладают стойкие к выветриванию зерна минералов (в основном кварц, меньше слюды и др.). Мономинеральные чистые пески встречаются редко. В Ставропольском крае есть Спасское месторождение кварцевых песков, Происхождение песков – речное, ветровое, морское и т.д.

Лессовые породы относятся к наиболее распространенным отложениям, особенно на Северном Кавказе, где они занимают около 75 % площади степной зоны и часто покрывают поверхности террас в предгорьях Кавказа. Это, в первую очередь, хорошо известные покровные суглинки, характеризуемые следующими признаками:

— цвет палево-серый и буровато-серый,

— отсутствие слоистости, высокая однородность,

— на ощупь мягкие и мучнистые, пылеватые, легко растираемые пальцами рук, иногда с ощущением тонкого песка,

— высокая пористость (до 50 и более %), часто макропористые с видимыми порами-канальцами до 1 мм,

— маловлажные, почти сухие и поэтому находящиеся в твердом состоянии, способные сохранять отвесные откосы в котлованах и вертикальные обрывы по берегам рек (Кубань, Дон, Кума, Малка, Терек и др.),

— содержат горизонты ископаемых (погребенных) гумусированных почв толщиной 0,5-1.5 и более м, которые можно часто видеть в береговых обрывах рек и глубоких котлованах,

— вскипают от соляной кислоты, т.к. содержат около 10 % CaCO3 (карбонатов),

— быстро размокают и легко размываются, из-за чего мутная вода степных рек,

— при замачивании котлованов и под фундаментами зданий могут давать дополнительную осадку, называемую просадкой.

Лессовые грунты широко распространены в Китае (т.н. Лессовое плато), в Средней Азии (Ташкент, Самарканд, Душанбе и др.), на Украине, Болгарии, Румынии, Венгрии, в США, Аргентина. Общая площадь лессовых пород на Земном шаре составляет 13 млн. км 2 , в границах бывшего СССР – 14%.

Повсеместно лессовые отложения залегают в виде покровных толщ переменной мощности от первых метров до 100 и более м.

По гранулометрическому составу лессовые грунты включают лессовидные пылеватые пески, лессовые супеси (типичные лессы), лессовидные суглинки и глины. В составе лессовых пород практически нет частиц крупнее 0,25 мм. Это пылевато-глинистые грунты, состоящие из двух фракций – пылеватой (0,05-0,005 мм) и глинистой (менее 0,005 мм). В суглинках и глинах почти половину составляют глинистые частицы, в типичных лессах преобладает пылеватая фракция (пыль).

Пыль состоит в основном из зерен кварца и полевых шпатов, слюды (мусковит, биотит), в среднем 10 % карбонатов (кальцит). В крупной фракции в небольшом количестве найдено более 50 других минералов, в том числе тяжелых и рудных.

В глинистой фракции преобладают глинистые минералы (каолинит, гидрослюда, монтмориллонит), в меньшем количестве другие тонкодисперсные и коллоидно-дисперсные минералы.

Лессовые толщи всего мира образовались в периоды похолоданий по периферии ледниковых массивов из пыли, принесенной сильными ветрами из различных областей питания. Для Северного Кавказа основную пыль принесли восточные ветры из Прикаспийской низменности. На географической карте Ставропольского края восточнее села Степного виден т.н. хвалынский береговой уступ, куда доходила трансгрессия древнего Каспия. К западу от уступа начинается лессовый покров Предкавказья с пылеватых песков, которые сменяются супесями (лессами), затем далее на запад переходят в суглинки и глины. Такой результат ветровой (эоловой) сепарации лессового материала наблюдается и в других регионах мира.

Мощность просадочной зоны по глубине разрезов достигает 30-40 и даже 50 м в восточных районах Ставрополья (Буденновск, Благодарный, Степное), в Чечне, Кабардино-Балкарии, а величина просадки каналов и при замачивании котлованов достигает 2,0-2,5 м. В г. Буденновске силосные корпуса элеваторов просели на 2 м и отклонились от вертикали до 2 м. Там же неудачное строительство завода ЖБИ по проекту Севкавгипроводхоза привело к просадке фундаментов до 180 мм. Большей просадочностью обладают типичные лессы, более пористые и маловлажные. Просадка возрастает также с ростом нагрузки примерно по линейной зависимости.

Сцементированные осадочные породы с жесткими связями образуются за счет цементации рыхлых осадочных пород каким-либо природным цементом – кремнеземом SiO2nН2О, карбонатами СаСО3, гидроокислами железа F2O3nH2O, глинистыми частицами. Наиболее прочным является кремнеземистый (кварцевый) цемент, наименее слабым – глинистый (слабоводостойкий) тип цемента.

Прочность сцементированных осадочных пород определяется прочностью структурных связей, а не прочностью минеральных зерен породы. Песчаник, сцементированный кремнеземом, очень прочный и стойкий к выветриванию грунт, приближается к магматическим породам.

Алевролит (алеврос — пыль) – плотный, сцементированный суглинок, не размокающий в воде.

Аргиллит – плотная, сцементированная камнеподобная глина, не размокающая в воде. Но прочный вид алевролитов и аргиллитов обманчив, они могут легко разрушаться (выветриваться) в поверхностных условиях при воздействии атмосферных осадков, промерзания и оттаивания, набухания и усадки, химического разрушения минералов.

Мергель – серая порода морского или озерного происхождения, состоящая из смеси карбонатов (25-30%) и глинистых минералов. При большем содержании CaCO3 породу называют мергелистый известняк, а при меньшем – глинистый мергель. Структура – тонкозернистая.

Залегает толщами (Железноводск), в свежем состоянии – полускальный грунт с прочностью на сжатие до Рсж=60 МПа. Но в поверхностных условиях мергели быстро выветриваются до состояния щебенки. Мергель бурно вскипает от капли соляной кислоты с образованием на поверхности пятна глины. Могут быть более крепкие доломитизированные и кремнистые мергели. Мергель — ценное сырье для цементной промышленности.

Хемогенные осадочные породы – это химические осадки, выпавшие из морской воды усыхающих заливов (бассейнов) и из подземных соленых вод. Осаждение солей начинается с труднорастворимых карбонатов, затем идет среднерастворимый гипс и в конце выпадают в осадок легкорастворимые соли (хлориды и сульфаты натрия и магния).

Органогенные породы образуются в результате накопления остатков животных и растений. Основную массу известняка-ракушечника составляют остатки карбонатных ракушек. Мел образовался из фораминифер планктона размером пылеватой фракции.

Диатомит – слабо сцементированная, пористая, светло-серая, похожая на мел, порода с хорошо сохранившимися микроскопическими кремнистыми скелетами диатомей. Трепел – очень пористая, легкая порода плотностью 0,25-1,0 г/см 3 , схожая с диатомитом. Опока – более плотная, похожая на мергель, но водоустойчивая порода, состоящая из микроскопических кремнистых игл-спикул иглокожих морских и озерных водорослей.

Фитогенные породы образуются из растительных остатков. Типичным их представителем является торф, образующийся в болотных условиях без доступа кислорода.

Источник: poisk-ru.ru