АНДРЕЙ РУБЛЕВ

Память 4 июля, 13 июня (вместе с его сподвижниками прпп. Андроником, Саввой и Александром, игум. Московскими, и иконописцем Даниилом Чёрным), 29 января (в предполагаемый день преставления; Греч. [1]), в Соборах Московских и Радонежских святых

В древнем житии преподобного Сергия Радонежского, составленном его учеником Епифанием, украшенном многочисленными миниатюрами (список XVI в.), Андрей Рублев изображен в трех видах: сидящим на подмостках и пишущим на стене храма образ Нерукотворенного Спаса; приходящим к новопостроенной в лавре каменной церкви и погребаемым лаврской братией.

Скончался, согласно одному из предположений, 29 января 1430 года в Андрониковом монастыре.

Наиболее крупные работы Андрея Рублева — иконы, а также фрески в соборе Успения во Владимире (1408). Деисис работы Феофана Грека и Андрея Рублева, равно как и вся златоверхая церковь Благовещения на царском дворе, у царской казны, сгорели во время большого пожара в Москве в 1547.

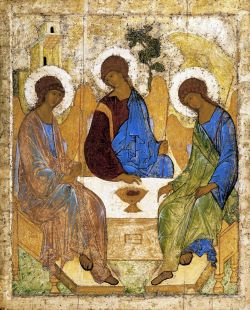

Шедевры древнерусской иконописи. Андрей Рублёв. Троица

Крупнейшие мастера древнерусской живописи, включая Дионисия, испытали глубокое воздействие его творчества. На Стоглавом соборе (1551) иконопись Рублева была провозглашена образцом для подражания: прямо было ведено «писати живописцем иконы с древних образов, как греческий живописцы писали, и как писал Андрей Рублев и протчии пресловутый живописцы».

Большая работа по реставрации его произведений и уточнению его художественной биографии, проделанная в XX веке, привела и к образованию романтической «рублевской легенды», извлекающей героизированную фигуру художника из анонимно-аскетической, надындивидуальной среды средневекового творчества.

Местночтимый святой с XVI века, был канонизирован Русской Православной Церковью в 1988 году.

Творчество

|

| Троица, А. Рублёв, 1425 — 1427. Государственная Третьяковская галерея |

Произведения Андрея Рублева принадлежат к высшим достижениям русского и мирового духовного искусства, воплотившего возвышенное понимание духовной красоты и нравственной силы человека Святой Руси. Эти качества присущи иконам Звенигородского чина (“Спас”, “Апостол Павел” (находится в Русском музее), “Архангел Михаил”, все — рубеж XIV-XV веков), где лаконичные плавные контуры, широкая манера письма близки приемам монументальной живописи.

В 1405 совместно с Феофаном Греком и Прохором с Городца Андрей Рублев расписал Благовещенский собор Московского Кремля (фрески не сохранились), а в 1408 с Даниилом Чёрным и другими мастерами — Успенский собор во Владимире (роспись сохранилась частично) и создал иконы для его монументального трехъярусного иконостаса, ставшего важным этапом формирования системы высокого русского иконостаса.

Из фресок Рублева во Владимирском Успенском соборе наиболее значительна композиция «Страшный суд», где традиционно грозная сцена превратилась в светлый праздник торжества Божественной справедливости. Работы Андрея Рублева во Владимире свидетельствуют, что к тому времени он был зрелым мастером, стоявшим во главе созданной им школы живописи.

Непостижимая тайна Святой Троицы

В 1425 — 1427 годах Рублев совместно с Даниилом Чёрным и другими мастерами расписал Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря и создал иконы его иконостаса. Время, когда на Руси назревали новые междоусобные войны и гармонический идеал человека, сложившийся в предшествующий период, не находил опоры в действительности, сказалось и на творчестве Рублева.

Колорит поздних икон более сумрачен; в части из них усиливается декоративное начало, в других проявляются архаические тенденции. Некоторые источники называют роспись Спасского собора Андроникова монастыря (ок. 1427) последней работой Рублева.

Ему приписывается также ряд работ, принадлежность которых кисти Рублева точно не доказана: фрески Успенского собора на «Городке» в Звенигороде (конец XIV — начало XV века), иконы — «Владимирская Богоматерь» (ок. 1409, Успенский собор, Владимир), «Спас в силах» (1408), часть икон праздничного чина («Благовещение», «Рождество Христово», «Сретение», «Крещение», «Воскрешение Лазаря», «Преображение», «Вход в Иерусалим» — все ок. 1399) Благовещенского собора Московского Кремля, часть миниатюр «Евангелия Хитрово».

С 1959 в Андрониковом монастыре действует Музей имени Андрея Рублева, демонстрирующий искусство его эпохи.

Искусствовед М. В. Алпатов писал: «Искусство Рублева — это прежде всего искусство больших мыслей, глубоких чувств, сжатое рамками лаконичных образов-символов, искусство большого духовного содержания»; «Андрей Рублев возродил античные принципы композиции, ритма, пропорций, гармонии, опираясь в основном на свою художественную интуицию».

Использованные материалы

- «Христианство: Энциклопедический словарь». В 3-х тт. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1995:

- http://hronos.km.ru/biograf/rublev.html (недейств.)

[1] Частный греческий сайт Ορθόδοξος Συναξαριστής (Православный месяцеслов), http://www.saint.gr/3559/saint.aspx ; Orthodox Calendar (Православный календарь) в англоязычном разделе портала Православие.Ru, http://orthochristian.com/calendar/20150129.html

Дорогой читатель, если ты видишь, что эта статья недостаточна или плохо написана, значит ты знаешь хоть немного больше, — помоги нам, поделись своим знанием. Или же, если ты не удовлетворишься представленной здесь информацией и пойдешь искать дальше, пожалуйста, вернись потом сюда и поделись найденным, и пришедшие после тебя будут тебе благодарны.

«АНДРЕЙ РУБЛЕВ» еще можно поискать:

полнотекстовый поиск в Древе: Google

в других энциклопедиях: Яндекс — Википедия — Mail.ru —

в поисковых системах: Искомое.ru — Яндекс — Google

Шедевр древнерусской иконописи. «Троица» Андрея Рублева или «Гостеприимство Авраама»: интересные факты об иконе

Икона «Троица» была создана Андреем Рублевым в XV веке. Это самая знаменитая работа Рублева и самая известная из всех русских икон, которая считается высочайшим из достижений русского искусства.

История и современность

Рублев был монахом в Троицком св. Сергиевом монастыре. Это благочестивый последователь преподобного Сергия. Он дал обет молчания и выразил собственные страсти и навязчивые идеи в прекрасных полотнах.

Икона «Троица» в настоящее время хранится в Третьяковской галерее в Москве. Полотно также известно как «Гостеприимство Авраама» и икона Ветхозаветной Троицы.

История создания

Прототипом этой иконы послужило загадочное явление Святой Троицы в виде трех путешественников к Аврааму и Сарре под дубом Мамре.

Авраам и его жена Сарра развлекали троих ангелов в тени дуба, когда мужчина понял, что ангелы были олицетворением Бога в трех лицах.

В церкви много разных изображений Святой Троицы. Но икона, которая определяет саму суть Дня Троицы, неизменно изображает это празднество в виде троих ангелов.

Особенности полотна

Икона Святой Троицы изображает троих ангелов, а не классические лики Отца, Сына и Святого Духа в виде бородатого старика, Иисуса и голубя.

Помимо этого образного олицетворения, существует сложное богословие, которое передает Троицу в редкой иконографии, превосходно представленной в работе Андрея Рублева под названием «Троица».

Эта древнерусская икона наиболее полно выражает догмат Святой Троицы: три ангела изображены в равном достоинстве, символизируя Троицу и равенство всех трех Лиц.

Ангелы написаны сидящими вокруг жертвенника, в центре которого находится чаша Евхаристии с головой жертвенного тельца, символизирующая новозаветного агнца, то есть Христа.

Первый ангел — это первое и самое главное лицо Троицы — Бог Отец; второй, средний ангел — Бог Сын; третий ангел — Бог Святой Дух. Они сочетаются в единстве трех сил.

Левый и центральный ангелы благословляют наполненную вином чашу. Бог Отец благословляет Бога Сына на жертвенную крестную смерть во имя любви к людям. Бог Святой Дух (правый ангел) присутствует здесь, чтобы утешить, подтверждая высокую и не всеми постижимую логику жертвенной всепрощающей любви.

Во времена жизни художника Андрея Рублева воплощением была Святая Троица как символ духовного единства, мира, согласия, взаимной любви и смирения. Перед этой иконой православные христиане просят у Создателя помощи и защиты. Искренние слова молитвы обязательно будут услышаны.

ИсточникОткрытие иконы (Рублевская Троица)

Андрей Рублёв и Даниил Чёрный за работой в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря. Лицевой список «Жития Сергия». XVI в.

Иконостас Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре. Здесь до 1929 г. находилась икона «Троица» А. Рублёва

В 1904 году в Троице-Сергиевой лавре снята была риза с образа Св. Троицы письма преподобного Андрея Рублёва и началась реставрация (т. е. постепенное освобождение образа от многочисленных записей) этой древней иконы XV века, дабы раскрыть ее первоначальный иконописный облик.

В «Истории русского искусства», изданной под руковод-ством Игоря Грабаря в Москве в 1914 году, мы находим повествование об этом событии. «Когда, — пишет живописец В.П. Гурьянов, приглашенный благодаря настойчивым советам И.С. Остроухова в 1904 году для реставрации рублевской Троицы, — снята была золотая риза, то каково же было наше удивление.

Вместо древнего и оригинального памятника мы увидели икону, совершенно записанную в новом стиле палеховской манеры 19-го века» (4, с. 228). Художник И.С. Остроухов (1858–1929), бывший страстным и опытным собирателем древних икон, обладал особой даровитостью, мудростью и чутьем.

Благодаря этим качествам, а такжебезграничной любви к иконам он был одним из инициаторов реставрации иконы Андрея Рублёва. Чтобы получить разрешение на реставрацию, пришлось преодолеть сопротивлениецерковных кругов, основанное на обычае неприкосновенно-сти к почитаемым иконам. Во время реставрации было снято несколько слоев записей, чтобы дойти до первоначальнойдревней живописи, к счастью, хорошо сохранившейся. Взору реставраторов и специалистов открылись скрытые ценности древнерусской московской школы иконописи.

Писатель и историк искусства П.П. Муратов (1881–1950), бывший очевидцем реставрационной расчистки «Троицы», свидетельствовал о том, что все видевшие открытое от позднейших слоев произведение Андрея Рублёва были поражены удивительной красотой и таинственной одухотворенностью живописи, производившей впечатление первоклассного шедевра. Вскоре икона была поставлена в ряд вечных мировых художественных ценностей. В 1929 году образ Троицы был перенесен из Троице-Сергиевой лавры в Государ-ственную Третьяковскую галерею.

Этот, казалось бы, частный случай в искусствоведении был первым шагом к одному из величайших событий XX века, как в плане художественном, так и в плане духовном, — к открытию православной иконы. Автор «Умозрения в красках» Е.Н.

Трубецкой (1863–1920) писал об этом событии: «Совершившееся на наших глазах открытие иконы — одно из самых крупных и вместе с тем одно из самых парадоксальных событий новейшей истории русской культуры. Приходится говорить именно об открытии: так до самого последнего времени в иконе все оставалось скрытым от нашего взора — и линии, и краски, и в особенности духовный смысл этого единственного в мире искусства. А между тем это — тот самый смысл, которым жила вся наша русская старина. Открытие иконы… только зачинается. Когда мы расшифруем непонятный доселе и все еще темный для нас язык этих символических начертаний и образов, нам придется заново писать не только историю русского искусства, но и историю всей древнерусской культуры» (6, с. 245–246).

Колоссальная работа, проделанная реставраторами, вернувшими впоследствии к жизни множество древних икон, сопровождалась огромным количеством иллюстрированныхпубликаций на многих языках. Это вызвало сильную реакцию в обществе. При созерцании вновь открытых древних икон даже у неверующих стало наблюдаться особое религиозно-духовное волнение. Л.А.

Успенский (1902–1987), иконописец, реставратор, член общества «Икона» в Париже, отметил в открытии иконы новую стадию: «Начинается медленное проникновение в духовный смысл древней иконы. В ней открылся дух, неизмеримо более высокий, чем свой собственный, благоприобретенный в „просвещениињ. Она воспринимается уже не только как художественная или культурная ценность, но и как художественное откровение духовного опыта» (7, с. 401).

Вторым знаменательным событием XX века является состоявшийся в 1960 году в Москве торжественный юбилей А. Рублёва, в преддверии которого была открыта «Юбилейнаявыставка Андрея Рублёва, посвященная 600-летию со дня рождения великого художника Древней Руси». На выставке было представлено сто древнерусских икон преимущественно XIV века киевской, новгородской, псковской, ростово-суздальской, тверской и московской школ. Был издан каталог под редакцией В.И. Антоновой.

Выставка, главной жемчужиной которой была «Троица» А. Рублёва, явилась откровением для многих посетителей и стала своеобразной вехой стойкого интереса к творчествувеликого русского иконописца. В 1963 году в Москве был опубликован капитальный труд в двух томах В.И. Антоновой и Н.Е.

Мнёвой «Каталог древнерусской живописи» в собрании Государственной Третьяковской галереи, где описаны и проанализированы произведения прославленного мастера. В этом же году вышла в свет книга Н.А. Дёминой «Троица АндреяРублёва». Творчеству преподобного Андрея посвятили свои труды искусствоведы В.Н. Лазарев, М.В. Алпатов, Г.И.

Вздорнов и многие другие.

Светлая рублёвская «Троица», написанная в похвалу св. Сергию Радонежскому, обобщает в себе иконописными средствами весь смысл троичного догмата в тематике Ветхого и Нового Завета и передает чудодейственный зримый образ России.

По словам Н.А. Дёминой, «Рублёв для нас — не только великое прошлое. По-новому осознанное его искусство возвышает людей и в наши дни. Рублёв принадлежит и будущему»(3, с. 81).

1. Антонова В.И., Мнёва Н.Е. Каталог древнерусской живописи [в Гос. Третьяковской галерее]: В 2 т. — М., 1963.

2. Выставка, посвященная шестисотлетнему юбилею Андрея Рублёва: [Каталог]. — М., 1960.

3. Дёмина Н.А. Андрей Рублёв и художники его круга. — М., 1972.

4. Муратов П. Русская живопись до середины XVII века // Грабарь И. История русского искусства. — М., [1914]. — Т. VI.

5. Троица Андрея Рублёва: Антология / Сост. Г.И. Вздорнов. — М., 1981.

6. Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках: Этюды по русской иконописи // Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. — М., 1994.

7. Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви. — М., 1989.

Зинаида Евгеньевна Залесская,

председатель общества «Икона»,

Франция, г. Париж

Описание иконы «Троица» Андрея Рублева

Икона “Троица” известна во всем мире. Ее написал русский иконописец, живший в ХV веке, – Андрей Рублев. Точное время создания определить невозможно. Ученые склоняются либо к 1411 году, либо к периоду с 1425 по 1427 год, когда иконописец занимался росписью строящегося Троицкого собора.

Сильнейший метафорический набор – в лаконичном сюжете

На иконе изображен ветхозаветный сюжет “Гостеприимство Авраама”. Он повествует о том, как Авраам, отдыхая в дубраве Мамвра, встретил трех путников (ангелов). Отвел их к себе домой и вместе с женой накормил странников. Ангелы сообщают Аврааму, что через год у них родится сын, который даст начало народу иудейскому.

Андрей Рублев не стал изображать всех деталей, что традиционно показывали на “Гостеприимстве Авраама”. Нет ни самого Авраама, ни его жены, нет признаков трапезы. Только стоящая на столе чаша с головой тельца. Ангелы изображены не вкушающими, а беседующими. В каждом предмете и символе, изображенном на иконе, есть отсылки к основным библейским мотивам.

Три ангела олицетворяют собой Бога-Отца (в центре), Бога-Сына (справа), Святого Духа (слева). Вместе они Святая Троица. В руках у каждого скипетр – символ царствования.

Позади ангелов видно дерево, под которым отдыхал Авраам. В то же время это Дерево Жизни. Здание – это дом Авраама, которое также символизирует церковь. Справа находится гора. Она тоже несет свою символику.

Это прообраз Голгофы.

Смысловой центр иконы – чаша с головой тельца, символизирующая чашу, в которую стекала кровь Христа, когда он был распят. Также чаша символизирует жертвенность ради спасения человечества. Десницы ангелов в центре и слева благословляют чашу. Правый и левый ангелы тоже образуют силуэт чаши.

У иконы есть круговая структура, символизирующая вечность и триединство Бога. Ангелы не вписаны в круг, они его образуют, что и говорит об их единстве.

Цвета на иконе яркие, но гармонирующие между собой.

У каждого ангела в одежде присутствует голубой цвет – символ божественной сущности. У ангела справа красивое сочетание голубого и зеленого – в нем есть и Бог и человек. Среднему ангелу Рублев добавил темно-вишневый оттенок в одежде. Его рукав почти бордового цвета с золотой полосой говорит о его главенстве. Над головами ангелов – золотые ореолы.

Источник