Икона «Рождество Христово» Андрея Рублева: описание, значение. В чем помогает Икона «Рождество Христово»?

Икона «Рождество Христово» являет нашим глазам уникальный и неповторимый мир Евангельских событий. Если быть точнее, на ней изображено пришествие в мир Господа Иисуса Христа — великое событие в истории человечества.

Праздник Рождества Христова многие художники изображали еще за тысячу лет до Андрея Рублева. В 330 году император Константин приказал построить церковь Рождества в Вифлееме. Нет никаких сомнений, что там была размещена икона на эту тему. Но «Рождество Христово», икона Андрея Рублева, написана особым образом.

О чем рассказывает икона?

В центре, на алом ложе, полулежит Богоматерь, опираясь на руку, ее лик похож на лик Владимирской иконы Богоматери. Лицо Девы Марии задумчиво и потрясено свершившимся, хотя она не устала, ведь ребенок родился чудесным безболезненным образом. Рядом, в кормушке для животных, лежит спеленатый Младенец, над ним стоят животные — вол и осел.

Зимненская икона Божией Матери

Рублев, поместив животных к Господу, этим самым хотел не только подчеркнуть то, что в Вифлееме не нашлось места для Мессии, сколько подтвердить слова пророка Иссаи. Вол символизирует еврейский народ, который ждал Спасителя, а осел – весь языческий мир. Встречаются эти два мира в пещере Вифлеема, и неважно происхождение человека, главное, чтобы все пришли к Господу. Рядом с чудным Младенцем стоят, склонившись, еще несколько ангелов.

Волхвы и ангелы

Дальше икона Рублева «Рождество Христово» передает людям другое евангельское событие. В самом верхнем углу изображены трое мудрецов. На Востоке их называли волхвами, и они были мудрейшими людьми своего времени. Они проделали немалый путь, идя за необыкновенной звездой. С собой мудрецы везли дары Младенцу: золото, ладан и смирну (благовонное масло).

Каждый подарок избран неспроста: золото олицетворяет царя, ладан – Бога, а смирна – человека, которому еще предстоит умереть.

Волхвы разного возраста: молодой, средний и старый. Этим художник показывает, что в любом возрасте можно прийти к спасению, но именно молодой указывает на Младенца, тем самым давая понять, что в раннем возрасте обрести Господа лучше.

В правом верхнем ряду икона «Рождество Христово» показывает ангелов, у Рублева их трое. Один ангел в алом покрове держит руки в складках одежды. По древней традиции этот жест указывал на смирение. Ангел стоит ближе всех к Божественному свету, а другой, в ярко-зеленом облачении, беседует с ним. Художник показывает, что этот ангел только что узнал о великом событии.

Третий ангел, в багряном покрове, наклонился и благовествует пастухам о рождении Христа.

Еще кто изображен на иконе «Рождество Христово»

Читая Евангелие, человек знакомится с событиями, описанными художником. Ангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что скоро во чреве она понесет Младенца. Смущенная Дева не понимает, как это может произойти, так как она «мужа не знает». Ангел благовествует и объясняет, что это будет Мессия, который придет для спасения рода человеческого. Дева смиренно и радостно принимает эту весть.

Установите закономерность и найдите число на рисунке

Перед тем как произойдет рождение Сына, Мария с Йосифом-Обручником придут в Вифлеем для переписи населения, но в городе им негде устроиться на ночлег, и они находят приют в пещере. Вообще эта икона, как и многие другие, описывает сразу несколько событий в земной жизни Господа, и время на ней не стоит. Младенца можно увидеть в двух местах: в яслях и на руках у служанки. Это движение подтверждает, что у Бога нет такого понятия, как время.

Размышления Йосифа-Обручника

Икона «Рождество Христово» Андрея Рублева являет миру Йосифа-Обручника, сидящего в левом крайнем ряду и о чем-то размышляющего. Это изображение в миниатюре повествует евангельский рассказ, связанный с этим праведным человеком: Йосиф сидит и решает тайно отпустить Марию.

В Израиле был обычай: женщину, совершившую прелюбодеяние, после рождения ребенка побивали камнями. Вот Рублев и показал мучения праведника, который не хочет подвергать Марию позорному наказанию. Но во сне ему явился ангел и разрешил все мучения, сказав, что рожденный от Девы есть сам Христос Спаситель.

Сама Мария полулежит в центре, почему-то отвернувшись от Младенца. На самом деле она мысленно обращается к Йосифу и размышляет о Божественном событии.

Ангельская песнь, услышанная пастухами

Икона «Рождество Христова» благовествует и еще об одном евангельском событии. Один из пастухов, беседующий с Йосифом-Обручником, нарисован художником в одежде, сшитой из шкур животных мехом наружу. Такую одежду носили самые бедные люди, а два других пастуха, опершись на свои посохи, слушают благую весть, которую им сообщает, склонившись, ангел в багряной одежде. На иконе рядом с пастухами, под деревом, нарисованы животные: этим художник рассказывает о том, что всякая тварь радуется рождению Господа.

В древности еврейские пастухи днем и ночью должны были пасти жертвенных животных для принесения в храм. Это были простые и добрые люди, которые больше остальных евреев ждали прихода Мессии, вот они узнают про рождение Младенца и слышат ангельское пение: «Слава в вышних Богу и на земли мир…»

В каждом храме есть иконы Рождества Христова, православные верующие особенно почитают этот праздник, так как он стоит в одном ряду с Пасхой.

Образ крещения

В нижнем правом углу Рублев поместил двух служанок, готовящихся купать Младенца. Этим эпизодом художник показывает движение, жизнь, которая течет. Одна служанка льет воду в купель, а другая бережно держит Младенца, который тянет к ней свои ручки. На первый взгляд, непонятно: кто эти женщины и почему именно они омывают новорожденного. Скорее всего, это изображение напоминает людям о крещении христианских детей.

Икона «Рождество Христово», значение: в чем помогает всем обращающимся к ней?

Слово «Вифлеем» в переводе с иврита означает «дом хлеба», сам город небольшой, но является хранителем великого события. Еще древние христиане на месте рождения Господа построили небольшой храм, который потом был разрушен языческим императором. До наших дней храм чудесным образом сохранился, а произошло это следующим образом.

Когда персы ворвались в храм и хотели его разрушить, то им в глаза бросилась фреска, изображающая волхвов. Это были их предки, нарисованные в национальной одежде и пришедшие поклониться Христу. Персов это так потрясло, что они с благоговением вышли из храма.

В вифлеемском храме бережно хранится икона «Вифлеемской Божией Матери», считающаяся чудотворной. «Рождество Христово», икона Андрея Рублева, стоит в одном ряду с этой и другими чудотворными иконами и помогает всем, кто с верой обращается к ней.

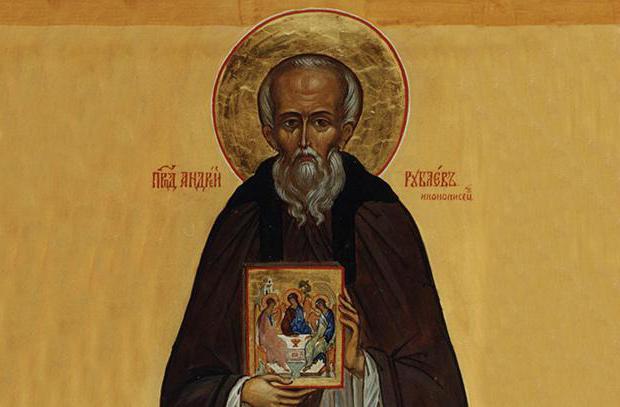

Андрей Рублев

Известно, что Рублев родился в семье живописцев. Имя Андрей ему дали при постриге, а сам всемирно известный иконописец был тихим, скромным человеком, как и подобает настоящему монаху.

Нет достоверных сведений о месте рождения этого святого человека, по одним источникам, он родился в Московском княжестве, по другим – в Нижнем Новгороде. Зато год кончины и место, где захоронен иконописец, доподлинно известны. Скончался Андрей Рублев в 1428 году и похоронен в Спасо-Андрониковом монастыре. Сейчас на этом месте открыт музей Рублева.

Ранние работы преподобного Андрея Рублева выполнены в теплых тонах и напитаны радостью и благоговением. Молитва перед иконой «Рождество Христово» кисти Рублева простых верующих (по их признанию) всегда наполняется особым значением, она такая же теплая и смиренная, как и сам облик спеленатого Божественного Младенца.

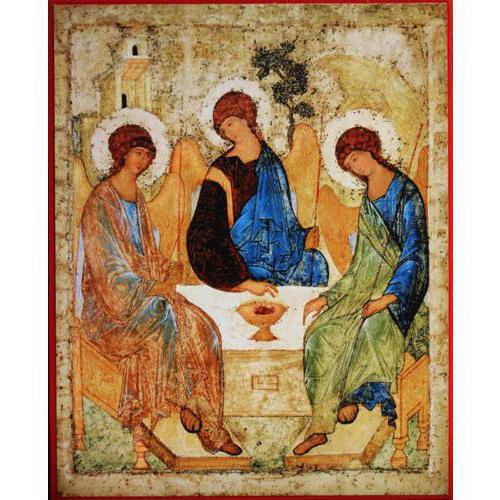

Более поздний период жизни иконописца отражается на его работах, которые выполнены уже в более мрачных тонах, так как Русь тогда постигли междоусобные войны. Кисти преподобного принадлежат такие иконы, как «Живоначальная Троица» (также ранний творческий период), «Сошествие во ад», «Благовещенье», «Вознесение», «Сретение».

Рублевская школа

Старинная икона «Рождество Христово» выполнена в оливковом, белом, зеленовато-желтом цвете, и от этого она кажется солнечной и нерукотворной.

Фигура Богородицы размещена в самом центре и облачена в темно-красную (багровую) одежду или, как ее правильно называют, мофорий. Младенец лежит рядом в белых пеленах, перевязанных киноварным (красного цвета) свивальником. Преподобный Андрей этой деталью указал на то, что этот младенец и есть Иисус Христос – спаситель мира. За спиной Богородицы иконописец черным цветом показал, что это событие произошло в пещере.

Икона написана на доске, вырезанной из липы. Дошла до наших дней в сравнительно неплохом состоянии. Есть несколько трещин в центральной области иконы и на лике Богоматери, потерлись нимбы и потускнели краски, но и в таком виде огромное духовное влияние имеет на верующих людей икона «Рождество Христово». Значение (в чем помогает она, интересует многих верующих) этого Божественного творения до конца еще не исследовано. На каждого христианина оно действует по-разному, но никто не может пройти мимо безразличным.

Сегодня икона хранится в Кремлевском Благовещенском соборе, прийти туда и поклонится святыне может каждый желающий.

Многие иконы Рождества Христова православные живописцы писали в подобном или ином виде, но основоположником русской школы живописи был преподобный, причисленный к лику святых, – Андрей Рублев.

ИсточникНепонятная деталь в иконе «Рождество Христово»

Не будучи специалистом в иконописи, дать ответ сразу же я не смог, а вот вопрос меня заинтересовал. Из попытки на него ответить и родилась эта статья. Сразу предупреждаю: ее окончание может вас разочаровать. Но прочитать все равно стоит…

Эта иконографическая деталь действительно возникает в иконах часто. Самый известный пример: «Рождество» Андрея Рублева.

Встречается он и на византийских фресках.

А вот у европейских художников, что любопытно, этого мотива вы не найдете.

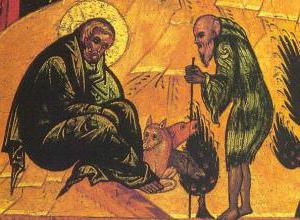

Человек, беседующий с Иосифом, имеет очень характерный вид: обычно он опирается на клюку и почти всегда одет в странную одежду, как будто из шерсти, а не из ткани.

В очень похожей одежде изображают Иоанна Крестителя, носившего власяницу из верблюжьего волоса; но это явно не он.

Иногда человека этого сопровождают овечки, как на иконе Рублева. Но чаще он показан без них.

Чтобы разобраться в этом загадочном персонаже, сначала нужно понять, как вообще художники в средние века изображали Рождество, на какие описания они при этом опирались.

«Странный вопрос! — скажете вы, — На описание из Библии, разумеется.»

Но не все так просто Давайте еще раз посмотрим на Рождество Андрея Рублева. Первое, что бросается в глаза: дело происходит в пещере.

А ведь как описано рождение Христа в евангелии от Луки?

Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обручённою ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.

Итак, подробного описания того места, где появляется на свет Христос, нет, есть только упоминание о яслях. Теоретически они могли, конечно, находиться в пещере, но исходя из логики рассказа, гораздо проще предположить, что ясли эти находились возле той самой гостиницы, в которой не нашлось место Иосифу с Марией.

Далее, на иконе Рублева есть изображение ангела, который приносит благую весть пастухам (справа наверху). Есть и три волхва, которые спешат к маленькому Христу с дарами (наверху слева).

Совмещение нескольких эпизодов истории в одном изображении — прием для средних веков абсолютно нормальный. Но вот дальше начинаются странности…

В правом нижнем углу показаны две женщины, омывающие маленького Христа. В Библии ничего такого нет.

Нет в Библии и привычных нам осла и вола, согревающих новорожденного Христа своим дыханием. Да-да, мы так привыкли видеть этих симпатичных животных и на картинах, и в многочисленных вертепах, которые появляются перед храмами (особенно католическими) в Рождество. А между тем в библейском тексте они не упоминаются! Проверьте сами, если мне не верите)

Наконец, в левом нижнем углу — печальный Иосиф. О традиции изображать Иосифа именно печальным я уже писал в другой статье, и здесь повторяться не буду. И конечно, тот самый загадочный персонаж.

Как видите, многие детали на иконе либо не совпадают с библейским рассказом, либо выходят за его пределы. Откуда же все эти подробности взяты художником?

Ответ прост: из апокрифических, то есть не признаваемых официально церковью, евангелий. Существует огромное количество текстов, описывающих жизнь Христа, особенно ту часть его жизни, о которой в Библии не сказано ни слова, то есть от бегства в Египет и до начала служения, до крещения в реке Иордан. Некоторые из этих текстов церковью были однозначно отвергнуты, как недостоверные, а некоторые существовали «на птичьих правах». То есть церковь их каноническими не признавала, но и не боролась с их хождением. И в виде народных легенд и преданий тексты эти, в основном появившиеся в восточных провинциях римской империи во 2-3 веках, продолжали жить и в средневековье, и в эпоху Возрождения. Их много, но нас в основном интересуют три самых известных:

— прото-евангелие от Иакова;

— евангелие от псевдо-Матфея;

— евангелие от Фомы, также известное как «евангелие детства».

Вы удивитесь, но большая часть деталей на иконе Рождества заимствована именно оттуда!

Например, пещера. Вот что о ней сказано в евангелии от Иакова:

И нашел там пещеру, и привел ее, и оставил с ней сыновей своих, и пошел искать повивальную бабку в округе Вифлеема.

А вот вол с ослом явились из евангелия от псевдо-Матфея, где сказано:

На третий день после рождения Господа блаженная Мария вышла из пещеры, и Она вошла в хлев и положила Младенца в ясли, и вол и осел поклонились Ему. Тогда исполнилось то, о чем говорил пророк Исайя: «Вол знает владельца своего, и осел — ясли господина своего».

Заметьте, что текст этот был известен и в Византии, и в Европе: на картинах итальянских художников вол и осел изображаются постоянно. Пример – фреска Гирландайо:

А что насчет женщин, омывающих младенца? Их упоминают и Иаков, и псевдо-Матфей. Это – две повитухи, Зелома и Саломея, которых нашел и привел в пещеру к роженице Иосиф. Оба текста рассказывают о них чудесную историю: Зелома немедленно засвидетельствовала, что родившая Христа Мария была и осталась девой.

Саломея же усомнилась и попросила разрешения прикоснуться к телу Марии, дабы убедиться в ее девственности. Прикоснувшись же к ней, она тут же была за неверие наказана: рука ее отсохла. Впрочем, затем она просит у младенца прощения, и рука ее исцеляется.

Ну вот мы и разъяснили все детали иконы. Все, кроме нашего загадочного персонажа. «Ну не томи, Алексей! – ерзаете, наверное, вы в нетерпении, — Что про него сказано в апокрифических текстах?»

А ничего про него не сказано.

И в этом проблема: ни в одном из приведенных евангелий мне не удалось найти ничего, что объяснило бы его появление. Правда, в евангелии от Иакова Иосиф произносит такие слова: «И увидел овец, которых гнали, но которые стояли. И пастух поднял руку, чтобы гнать их, но рука осталась поднятой. И посмотрел на течение реки и увидел, что козлы прикасались к воде, но не пили, и все в этот миг остановилось.»

Можно было бы попытаться показать, что перед Иосифом как раз изображен этот застывший пастух. Но объяснение это притянуто за уши. Во-первых, далеко не всегда этот незнакомец сопровождается животными. Во-вторых, руку он, как правило, не поднимает. В-третьих, его пастушеская должность не может объяснить странного наряда из звериных шкур.

Что делает Алексей, если не может объяснить какую-нибудь загадочную иконографическую деталь? Правильно, он спрашивает у своего друга Юрия Нежинского, что тот думает по этому поводу. Потому что Юрий Нежинский знает все на свете. Ну, почти)

Спорить с доктором наук мне, конечно, боязно, но версия Сапунова имеет много слабых мест. Во-первых, если перед нами книжник Анна, то почему он так странно одет? А во-вторых, если версия Сапунова верна, как объяснить, что этот незнакомец появляется сначала на византийских, а затем и православных иконах, но при этом напрочь отсутствует в западноевропейском искусстве? Ведь мы уже показали, что художники западной Европы тоже опирались на текст псевдо-Матфея и Иакова. Почему же они не позаимствовали этот мотив?

«Ну хорошо, — скажете вы, — раз объяснение уважаемого академика тебя не устраивает, что можешь предложить взамен?» А ничего не могу предложить пока. Я же предупреждал, что окончание статьи вас разочарует) Вменяемой версии по поводу этого персонажа у меня, увы, нет. Как говорил герой советской комедии, будем искать.

И все-таки, думаю, статья эта мной написана, а вами прочитана была не зря. Ведь я много раз говорил: самое интересное в научном исследовании — это поиск, процесс. Именно его я вам и хотел в этой статье показать. Пусть пока что ответа на наш вопрос мы не нашли, искать его, надеюсь, вам вместе со мной было интересно.

Источник