Одной из самых известных монет средневековой Руси, царской и императорской России на протяжении почти четырех столетий была деньга (денга).

Эта маленькая серебряная проволочная монетка впервые появилась в 1380-х годах в Великом княжестве Московском при великом князе Дмитрии Ивановиче, более известном читателю под именем Дмитрия Донского. После долгого перерыва в монетной чеканке, получившего название безмонетного периода (вторая половина XI – последняя четверть XVвека), русские земли начали возвращаться к национальной чеканке монеты. Вначале Москва, а затем и другие княжества, земли, большие и малые уделы – Тверь, Рязань, Новгород, Псков, Ростов, Ярославль, Дмитров, Можайск, Серпухов и многие другие начали выпуск серебряных проволочных монет, получивших название денга (деньга).

Название этой русской монеты восходит к слову данг, так назывался золотоордынский серебряный дирхем XIV-XV вв. В начале XIV века во всех ордынских улусах действовали 38 монетных дворов, выпускавших миллионы серебряных дангов весом около 1,12 -1,15 г. Эта высокопробная качественная монета пришлась по душе жителям русских земель, находившихся в вассальной зависимости от Сарая.

Валюты Разных Стран Мира

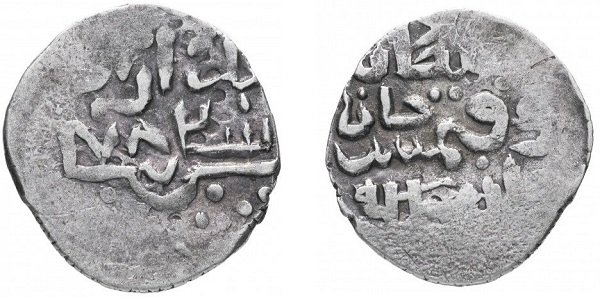

Данг. Токтамыш-хан. 1380 год. Серебро, 1,4 г

В качестве средства расчёта данг получил широкое распространение на территории Руси, как северо-восточной, так и южной, находившейся под властью литовских князей. В русском языке татарский данг постепенно трансформировался в денгу (деньгу). А впоследствии от названия этой монеты произошло и само русское слово «деньги». Неудивительно, что за монетой, чеканка которой началась в Москве вскоре после великолепной победы над татарами в Куликовской битве, закрепилось уже широко известное на Руси русифицированное название татарского данга.

По мнению историков название данг восходит к тюркскому слову «тамга» в широком значении – тавро, клеймо, печать, а в узком смысле, возникшем уже в ордынский период — любой документ с ханской печатью, в том числе и монеты, на которых чеканилось имя великого хана. Кстати, русское слово таможня также происходит от тюркской «тамги».

На ордынских дангах традиционно чеканились имя и титул хана, как правило, в следующей формулировке – «Султан высочайший (как вариант – «справедливый») (имя) да продлится его царствие (как вариант – «да продлит Аллах его царствие»)». Также на дангах можно прочитать год чеканки по мусульманскому календарю – хиджре, а также город, где монета была изготовлена.

Денги Дмитрия Донского имеют характерную особенность – на аверсе в легенде дано указание на владельца монетной регалии: «Печать князя великого Дмитрия». А вот арабская легенда на реверсе с именем хана («Султан Токтамыш да продлится его царствие») указывала на вассальную зависимость князя Московского от Орды.

Денга. Дмитрий Донской. 1382-1389 гг. Серебро, 0,9 г

Любопытно наблюдать, как политическая конъюнктура сказывалась на монетной чеканке. В периоды сильной зависимости от Орды русские князья непременно размещали на своих монетах арабскую вязь с четко читаемыми именем и титулом хана. В периоды ослабления Орды, междоусобной борьбы в Сарае за ханский престол, на русских монетах четкая арабская вязь быстро сменялась закорючками – грубым и нечитаемым подражанием.

Денга. Василий I (сын Дмитрия Донского). 1389-1425 гг. Серебро, 0,6 г

А затем, при сыне и внуке Дмитрия Донского, и вовсе мы видим постепенное исчезновение любого упоминания о хане, зато появляется новый титул московского правителя – «Князь великий (имя) всея Руси», что на тот момент было скорее политической прокламацией, нежели реальностью.

Деньга. Псковское государство. 1425-1510 гг. Серебро, 0,76 г. На аверсе – изображение Псковского князя Довмонта-Тимофея (1266-1299 гг.)

Следующий этап в истории русской деньги начинается в период денежной реформы правительства Елены Глинской, осуществленной в Русском государстве в 1535 году. Основная причина реформы, на которую решилась мать Ивана Грозного, заключалась в сумбурности денежных систем земель и княжеств, объединенных под властью Москвы в годы правления Ивана III и Василия III. Деньги бывших удельных княжеств различались не только изображениями и легендами, но, в первую очередь имели различный вес и пробу металла. Именно унификация русской денежной системы была главной целью денежной реформы 1535 года. В результате реформы основной денежной единицей централизованного Русского государства стала новгородская денга, «новгородка», получившая затем название «копейной деньги» или «копейки» из-за изображения государя-всадника с копьем на одной из сторон.

Денга московская (московка, денга, 1/2 копейки). Великий князь Иван Васильевич всея Руси. 1535-1547 гг. Чекан Москвы. Серебро, 0,34 г

Копейка, вес которой был определен в 0,68 г серебра стала 1/100 рубля, хотя рубль на тот момент был исключительно денежно-счетной единицей. В свою очередь, копейка состояла из двух московок, денег московских, весом в 0,34 г, за которыми и закрепилось название «деньга».

Денга московская (московка, денга, 1/2 копейки). Царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси. 1547-1584 гг. Чекан Москвы. Серебро, 0,34 г

Неудачной попыткой ввести медную монету в денежную систему России стала плохо подготовленная денежная реформа царя Алексея Михайловича, проводимая в 1654-1662 гг. Именно тогда в обращении впервые появились рублевые монеты, полтины, полуполтины, гривны и алтыны. А вместо серебряных копеек и денег монетные дворы начали чеканку медных аналогов.

Денга. Алексей Михайлович. Медь, 0,3 г

Жестко установленный курс монеты привел к резкому обесцениванию медных номиналов и полному расстройству денежной системы страны. За серебряную копейку давали уже 15 копеек медью. Реформа закончилась знаменитым московским Медным бунтом и изъятием новых монет из оборота по курсу 100 копеек медью за 1 копейку серебром.

Во второй половине XVII века вес копеек стабильно снижался и достиг исторического минимума в начале XVIII века в 0,28 г. Соответственно нормативный вес денги также уменьшился до 0,14 г. Неудивительно, что Петр I называл такие мелкие монеты вшами.

Денга. Петр I. Начало XVIII в. Серебро, 0,11 г

Очередной этап в «жизни» русской деньги связан с денежной реформой Петра Великого. Уже в первый год реформы – 1700-й была начата чеканка медной денги с нормативной массой 6,4 г (медная стопа — 12 рублей 80 копеек из одного пуда). Денги Петра имели несколько вариантов исполнения, отличавшихся формулировкой царского титула.

Денга. Петр I. «Царь и великий князь Петр Алексиевичъ / всея России самодержецъ». 1703 год. Медь, 5,3 г

Вес зависел от монетной стопы. В 1701-1703 гг. она равнялась 15 рублей 44 копейки из пуда. Например, Кадашёвский двор с 1704 года чеканил медь по стопе 20 рублей из пуда, а Набережный двор перешёл на 20-рублёвую стопу только в июле 1713 года. Поэтому вес монет мог различаться не только по годам (например, денга 1703 года весила 5,33 г), но и по дворам при совпадении даты. С 1704 года денги с титулом «Царь Петръ Алексиевичъ / всея России повелитель» имели при 20-рублёвой стопе нормативный вес 4,1 г. Денги с титулом «Царь и великий князь Петър Алексиевичъ / всея России самодержецъ», чеканившиеся Набережным двором по стопе 19 рублей 20 копеек, весили немного больше – 4,27 г.

Денга. Петр I. «Царь Петр Алексиевичъ / всея России повелитель». 1714 год. Медь, 4,1 г

Одной из самых распространенных русских монет за все годы имперской чеканки была медная денга императрицы Анны Иоанновны (1730-1740 гг.), выпускавшаяся огромными тиражами. Оформление монеты было практически полностью скопировано с медного шведского далера.

Денга. Анна Ивановна. 1730 год. Медь, 8,19 г

Дизайнером аннинской денги был датский медальер на русской службе Шульц, прославившийся в Петербурге не столько своим талантом мастера монетного дела, сколько непомерным пьянством.

В первый период правления императрицы Елизаветы Петровны денга чеканилась в дизайне и по весовой норме аннинских денег. В 1757 году появилась денга в новом оформлении, чеканившаяся по 16-рублёвой монетной стопе.

Денга. Елизавета Петровна. 1757 год. Медь, 5,12 г

Всю площадку реверса стало занимать изображение Георгия Победоносца, поражающего копьем змея. В центре композиции оборотной стороны был расположен императорский вензель и год чеканки монеты.

В годы короткого полугодового правления Петра III изменился дизайн монеты, на реверсе появилась военная арматура, также в два раза была уменьшена весовая норма монеты.

Денга. Петр III. 1762 год. Медь, 2,56 г

Денги Петра III являются сегодня нумизматической редкостью, ведь выпускались они всего лишь несколько месяцев в первой половине 1762 года, а затем массово изымались из оборота и перечеканивались. В настоящее время нумизматический рынок наводнен новоделами монет Петра III, некоторые из подделок выполнены настолько качественно, что весьма затрудняет определение подлинности монет.

Получившая российскую корону в результате успешного дворцового переворота Екатерина II вернулась к чеканке медной монеты по старой елизаветинской весовой норме (16 рублей из пуда меди). Монетам также был возращён прежний елизаветинский дизайн.

Денга. Екатерина II. 1766 год. Медь, 5,12 г

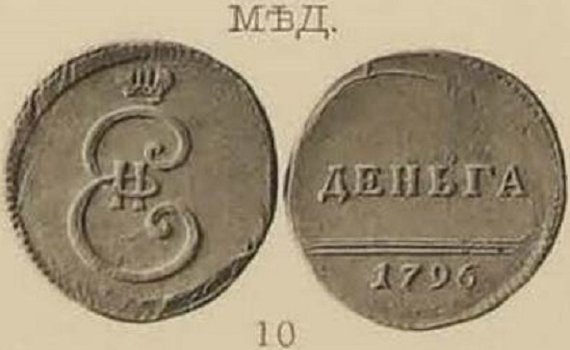

Огромный дефицит госбюджета, сложившийся в 1790-х годах вынудил правительство Екатерины провернуть денежную аферу с уменьшением весовой нормы монеты с сохранением номинальной стоимости. В 1796 году был начат выпуск так называемых «вензельных» монет, прервавшийся смертью императрицы в ноябре 1796 года.

«Вензельная» деньга. Екатерина II. 1796 год. Медь, 2,56 г. Раритет

При Павле I вензельные монеты его матери были изъяты из обращения и пошли на переплавку и перечекан. Именно поэтому все номиналы екатерининских вензельных монет 1796 года сегодня являются раритетами.

Деньга. Павел I. 1799 год. Медь, 5,12 г

На полкопейках Павла в слове «деньга» впервые за всё XVIII столетие появляется мягкий знак. Это не было каким-то особым новшеством, ведь еще в XV веке на монетах Пскова слово «деньга» чеканилось с мягким знаком.

Редкими монетами сегодня являются и деньги-кольцевики Александра I, выпускавшиеся в 1802-1810 годах. В 1810 году была осуществлена эмиссия денег по 24-рублевой монетной стопе и в новом дизайне. Место вензеля занял государственный герб.

Деньга — «кольцевик». Александр I. 1807 год. Медь, 5,12 г

Деньги образца 1810 года чеканились вплоть до 1828 года, который стал финальным годом чеканки русской монеты с номиналом «деньга/денга».

Деньга образца 1810 года. Александр I. 1810 год. Медь, 3,41 г

Деньга образца 1810 года. Николай I. 1828 год. Медь, 3,41 г

На смену деньге пришли номиналы с новыми названиями – «1/2 копейки серебром» (1839-1848 гг.) и «денежка» (1849-1867 гг.). С 1867 по 1916 гг. аналог деньги чеканился с номиналом «1/2 копейки».

Денежка образца 1849 года. Николай I. 1854 год. Медь, 2,56 г

Источник: www.monetnik.ru

«Языковая нумизматика»: этимология названий денежных единиц от древности до наших дней

«Историю государства можно изучать не только по летописям, хроникам и памятникам культуры, но и по его денежным знакам. Порой достаточно одной пожелтевшей купюры или потертой монеты, чтобы воссоздать характер той или иной эпохи», — отмечает А. Г. Мерников в книге «Деньги России. Монеты и банкноты России».

Монета является одним из древнейших изобретений человечества. В разные времена она имела общие характеристики: аверс и реверс, металл, или сплав, вес, форму, диметр, толщину. Названия монет претерпевали некоторые изменения не только в мировой нумизматике, но и отечественной, то есть русской.

В связи с этим, объектом изучения данной работы являются названия монет, которые когда-то использовались или используются по сей день, и которые в силу многих обстоятельств либо сохранили свои исторические названия, либо их утратили.

Предметом исследования стало происхождение названий монет, ходивших в обращении на территории Древней Руси, Русского царства, Российской империи: гривна (гривенник), деньга (денежка), копейка, алтын (алтынник), рубль.

Так, гривна этимологически соотносится с древнеславянским словом, обозначавшим шею, загривок. Гривной называли шейное украшение — ожерелье, а также серебряные слитки. В эпоху правления императора Петра I также чеканилась гривна (номинал, эквивалентный 10 копейкам), и продолжался её выпуск до воцарения императора Павла I, когда название было заменено номиналом. Именно тогда название видоизменилось: вместо слова гривна стали употреблять — гривенник, который также равнялся 10 копейкам.

Слово деньга появилось, по всей вероятности, во время монголо-татарского нашествия и произошло от тюркского слова «тенгэ» — серебряная мелкая монета. До 90-х годов XVIII века на монетах чеканилось название «денга», а после — «деньга». От заимствованного слова произошло собственно русское денежка.

Относительно этимологии слова копейка существует несколько версий. Возможно, копейка — это производное от «копить», или «копьё», или даже от названия монеты хана Кепека (Кебека). Мы придерживаемся второй версии, так как изначально на аверсе монеты изображался всадник Георгий Победоносец, поражающий копьём Змия.

Монета номиналом в 3 копейки в разные времена также называлась либо алтын, либо алтынник. Слово «алтын» произошло от татарского слова «алтын», так как в древности эта монета равнялась шести деньгам, каждая из которых в свою очередь равнялась определенной частью копейки. Отсюда и следует, что в традиционном понимании алтын — это монета, равная 3 копейкам.

Сложная этимология у слова рубль. Распространенной является версия, что слово рубль однокоренное с глаголом «рубить». Первоначально рубль — это «обрубок, затычка», затем с 1316 года в письменных источниках — это название денежной единицы.

Мы полагаем, что название «рубль» связано с указанием на древнюю технологию, при которой серебро заливалось в форму в два приема, из-за чего на ребре новгородских гривен хорошо заметен шов, рубец. Корень «руб», по мнению историков и нумизматов, означает «край». Отсюда, рубль — это «слиток со швом».

«Языковая нумизматика» помогает выяснить этимологию обозначающих денежные знаки слов. Такой анализ соединяет историю и лингвистику, помогает многим людям узнать новое, а на знакомые слова взглянуть из глубины веков. Благодаря этому мы лучше понимаем наш язык и те законы, по которым он развивается.

Источник: fony-kartinki.ru

Происхождение названий денежных единиц — презентация

Первый слайд презентации: Происхождение названий денежных единиц

Изображение слайда

Слайд 2: Рубль

Существует множество версий происхождения слова «рубль». Основные расходятся в деталях, но сходятся в том, что однокоренным является глагол «рубить». Согласно Этимологическому словарю Макса Фасмера, первоначально рубль — это «обрубок, затычка», затем, с 1316 года в письменных источниках — это «название денежной единицы вместо гривны которая в Новгороде весила в слитке 196 гр. От рубить, то есть „обрубок гривны“».

Изображение слайда

Слайд 3: Согласно Историко-этимологическому словарю Павла Черных, старшее значение слова «рубль» — «кляп, отрубок ». « Как денежная единица, сначала в виде продолговатого серебряного слитка, рубль употребляется с XIII века (в Москве — половинный обрубок гривны) В этимологическом отношении несомненно связано с глаголом рубить и является производным от этого глагола»

Изображение слайда

Слайд 4: Версии происхождения слова «рубль»

Существует версия, что «рубль» является однокоренным со словом «рупия» и происходит от древнеиндийского rupiam, что означает «обработанное серебро ». Следующая версия происходит из предположения, что рубль — это не целая гривна и не её половина, а четверть. Этой точки зрения придерживался, например, Иван Кондратьев, который в книге «Седая старина Москвы» написал: «Рубли были частями гривны или кусками серебра с зарубками, означавшими их вес. Каждая гривна разделялась на четыре части; название же рубль произошло от слова „рубить“, потому что прут серебра в гривну весом разрубался на четыре части, которые и назывались рублями». Отсюда усматривается связь с арабским ( рубъ ) — «четверть, четвёртая часть». Версии происхождения слова «рубль»

Изображение слайда

Слайд 5

По другой версии, название «рубль» является результатом применения технологии, при которой серебро заливалось в форму в два приема, из-за чего на ребре новгородских гривен хорошо заметен шов, рубец. Отсюда, рубль — это «слиток со швом».

Изображение слайда

Слайд 6: Копейка

Копейкой поначалу называли « новгородку » — новгородскую деньгу с изображением копейщика. Позже чеканка была перенесена в Москву, были и сабельки — « московки », московские деньги с изображением всадника с саблей ( сабляницы ). Но именно вес новгородской деньги был равен 1 ⁄ 100 рубля, поэтому её название получило распространение

Изображение слайда

Слайд 7

Есть версия, что на коне изображался сам Великий князь, так как всадник несёт на себе корону — символ царской власти. И ранее, сабельные деньги Ивана III Васильевича и Василия Ивановича изображали собственно князей — эмитентов. Согласно летописцу: Того же лета 7043 (1535 год) государь князь великий Иван Васильевич всея Руси, в третье лето государьства своего,… повеле делати денги сребряные новые на своё имя, без всякого примеса из гривенки и ( з ) скаловые триста денег Новгородских, а в Московское число три рубля Московская равно… а при великом князе Василье Ивановиче бысть знамя на денгах князь велики на коне, а имея мечь в руце, а князь велики Иван Васильевич учини знамя на денгах князь велики на коне, а имея копьё в руце, оттоле прозвавшееся деньги копейные.

Изображение слайда

Слайд 8: Копейка

Отсюда следует, что новая московская копейная денга весом соответствовала старой чеканенной в Новгороде денге (Времен Василия III Ивановича, тоже сабельной, с титулом « Осподарь всея Руси»), а московская новая сабельная денга чеканилась по старой московской весовой норме. То есть « московка », другими словами московская денга, была ровно в два раза легче денги новгородской, собственно «копейки», и приравнивалась к 1/2 этой «копейки».

Изображение слайда

Слайд 9

Но Владимир Даль в своём толковом словаре «живого великорусского языка», изданном в 1881, придерживается иного мнения, выдвигая версию, что копейка произошла от слова «копить» деньги. Однако в таком случае не понятно, почему «копейкой» называли именно данный тип монет, хотя наряду с ними на Руси существовали такие денежные единицы, как деньга, пуло и другие.

Изображение слайда

Слайд 10

Окончательно копейка укрепилась в лексике только к концу XVII века. Впервые это слово было отчеканено в качестве номинала на монете только в 1704 году.

Изображение слайда

Слайд 11

Гривна ( праслав. * grivьna, др.-рус. гривьна, укр. гри́вня, белор. гры́ўня, польск. grzywna, чеш. hřivna ; от праслав. * griva [1] ) — денежная и весовая единица ( единица массы ) древнерусских и соседних с ними земель в XI–XV веках. Использовалась, в частности, для измерения массы серебра и золота (откуда и появился её денежный эквивалент). Золотая гривна была в 12,5 раза дороже серебряной. Первая весовая единица, упоминаемая в древнерусских летописях.

Изображение слайда

Слайд 12

Название произошло от наименования шейного украшения « гривны », часто изготавливавшейся из драгоценных металлов — золота или серебра. Позже значение слова трансформировалось и стало соответствовать определённому количеству (массе) драгоценного металла, содержащегося в европейской марке. Отсюда произошла денежно-весовая единица «гривна серебра», впервые упоминаемая в Грамоте Великого князя Мстислава и сына его Всеволода — Новгородскому Юрьеву монастырю (1130 год) [2] [3] [4]. Также упоминается в берестяных грамотах XI–XV вв

Изображение слайда

Слайд 13: Гривна

Гривна серебра была эквивалентна по количеству некоторому числу одинаковых монет, отсюда пошёл их счёт на штуки, а эта денежно-счётная единица стала называться «гривна кун». Обе гривны стали в Древней Руси платёжно-денежными понятиями.

Изображение слайда

Слайд 14

Алты́н, алты́нник — традиционный номинал русской денежной системы, первое упоминание о котором датируется 1375 годом. Первоначально применялся как счётная денежная единица, связывающая денежные системы нескольких княжеств с разными весовыми нормами денег. После централизации денежной системы в результате реформы Елены Глинской равен 6 московским денгам ( московкам ) или 3 денгам новгородским ( новгородкам ). С 1654 по 1718 год чеканился в реальной монете. Позже «алтын» — народно-обиходное название монеты достоинством « три копейки », а пятиалтынный — « пятнадцать копеек ».

Изображение слайда

Слайд 15

В русскоязычных источниках слово «алтын» впервые встречается в договоре 1375 года, подписанном московским князем Дмитрием Донским с тверским князем Михаилом Александровичем. Его этимологию, как правило, выводят от татарского слова « алты́н », означающего золото, или от татарского « алты ́» — шесть (по словарю Я. К. Грота 1891 года — от тюркско-татарского алты тийен — дословно «шесть белок»). Первая версия была предложена востоковедом Александром Казембеком в Материалах для сравнительного и объяснительного словаря (опубликованы в 1854 году) и поддержана многими исследователями, в частности, филологом Максом Фасмером (см. Этимологический словарь русского языка, историком и археологом Германом Фёдоровым-Давыдовым. Автором второй версии считается историк Василий Татищев, она была озвучена в I части Лексикона российского исторического, географического, политического и гражданского (вышла в 1793 году ), во второй половине XIX века

Изображение слайда

Слайд 16

В 1993 году, основываясь уже на хорошо изученном материале по истории денежного обращения Волжской Булгарии и Золотой Орды, нумизмат Всеволод Потин выводит происхождение русского алтына от татарской счётной денежной единицы « алтын », показывая, что в средневековом Булгаре так назывался счётный золотой динар и серебряная монета, равная шести ярмакам ( джучидским дирхемам ) или двум мискалям, каждый из которых равнялся шести даникам ]. Татарский нумизмат Азгар Мухамадиев отмечает, что слово «алтын» в древнетатарском языке могло использоваться как в значении « золото », так и счётной денежной единицы, кратной шести. Ещё одно его значение, которое находило поддержку в булгарской денежной системе и сохранилось в некоторых диалектах до наших дней, — « шестьдесят ».

Изображение слайда

Слайд 17: Червонец

Черво́нец — традиционное русское название крупных иностранных и собственных золотых монет. Название происходит от словосочетания « червонное золото » — старинного названия высокопробного вида золота [1]. Первоначально это золотая монета весом примерно 3,3—3,5 грамма без номинала, эквивалентная в разное время от 2 до 3,5 серебряных рублей. Первый известный червонец российской чеканки, угорский золотой, был изготовлен в XV веке при Иване III. Иногда червонцами называли любые крупные золотые монеты, в том числе империалы и полуимпериалы

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Происхождение названий денежных единиц

Черво́нец — традиционное русское название крупных иностранных и собственных золотых монет. Название происходит от словосочетания « червонное золото » — старинного названия высокопробного вида золота [1]. Первоначально это золотая монета весом примерно 3,3—3,5 грамма без номинала, эквивалентная в разное время от 2 до 3,5 серебряных рублей. Первый известный червонец российской чеканки, угорский золотой, был изготовлен в XV веке при Иване III. Иногда червонцами называли любые крупные золотые монеты, в том числе империалы и полуимпериалы

Источник: showslide.ru