Оклады или ризы икон – одна из вершин церковного ювелирного искусства как в России, так и в других христианских странах, почитающих иконы. Выполненная из драгоценных материалов «одежда», возлагаемая на образ, выражает любовь верующих к тому, кто изображен на иконе. Нужна ли она?

В начале XX столетия многие просвещенные люди стали воспринимать оклады как нечто ненужное, скрывающее саму икону. (См., напр.: Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе). Эта позиция имеет сторонников и сегодня. И в то же время искусство создания окладов возрождается вместе с искусством иконописи.

Рассматривая иконные оклады, созданные древними и новыми ювелирами, видишь уникальные работы, своей красотой словно отдергивающие перед нами занавес, скрывающий красоту Горнего мира. Материальная красота и блеск становятся отсветом Небесной славы. Созданные с мастерством и любовью, ризы дополняют и оттеняют образ, несут в себе богатую символику, становятся украшением дома или храма. Золото символизирует Божественную благодать, серебро – чистоту, жемчуг – святость, непорочность. А о поделках, закрывающих металлом и броскими украшениями сам образ и не несущих в себе ни любви, ни мастерства, не стоит и говорить.

Старинные оклады ✨

Иконные оклады известны с древних времен. Сохранились старинные ризы, выполненные древнерусскими мастерами. Среди них есть удивительные по сложности и красоте произведения искусства: например, созданный в Великом Новгороде в XII веке чеканный оклад образа апостолов Петра и Павла, выполненный из позолоченного серебра и состоящий более чем из пятисот (. ) деталей.

Древнейшие ризы (или, как их тогда именовали, «круты», «иконное кование») закрывали только фон образа. Они выполнялись в технике чеканки или басмы. Позднее появились оклады, оставляющие открытыми только лики и руки изображенных на иконе.

В древности оклады нередко составлялись из частей, выполненных в разное время, различными мастерами, зачастую – по заказу нескольких жертвователей. Такие оклады именовались наборными. На образах появлялись венцы, цаты (элемент в форме полумесяца, украшающий грудь святого, композиционно уравновешивающий венец), фоны и т.п.

Встречались и составные иконы: писаный образ окружали металлической рамой с рельефными изображениями. Позднее иконы стали украшать преимущественно цельными окладами, хотя иногда к готовой ризе могли добавить богатую коруну (корону) или венец. Риза, вычеканенная из цельного металлического листа, называется обронной (от слова «броня»).

Мастерицы-вышивальщицы создавали удивительные оклады, шитые золотом, жемчугом, драгоценными каменьями. Драгоценные камни сияли и на металлических ризах. При создании окладов ювелиры использовали весь свой творческий потенциал: применяли различные виды эмали, наводили чернение, украшали свои произведения тончайшей филигранью (или сканью – узором из золотой или серебряной проволоки, который напаивали на поверхность оклада), а также зернью (узор из мелких металлических бусин).

Лекция «Модный образ времени Альбрехта Дюрера»

В XVIII и особенно XIX столетиях производство окладов для икон становится все более массовым, а их художественный уровень снижается. Ризы чеканят из тонкой серебряной или посеребренной фольги, сами образа зачастую прописывают только в тех местах, где они видны из-под оклада. Такие иконы именуются подокладными, совестливые реставраторы, принимая их для поновления, рекомендуют дописывать на них недостающие части: ведь икона – священный предмет, и он должен быть безукоризненным пред Богом, Которому видно и сокрытое от глаз людей.

В то же время в наши дни искусство создания окладов для икон возрождается на новом уровне. Мастера нередко обращаются к композициям, в которых оклад представляет собой драгоценную раму тонкой работы, оттеняющую красоту иконного письма, или закрывает только фон. Появляются и ризы, покрывающие всю икону, но гармонирующие с живописью и составляющие вместе с ней цельное произведение церковного искусства.

Среди возрождающихся старинных технологий стоит отметить басму, с помощью которой выполнены многие из лучших древних и современных окладов. Басма представляет собой способ тиснения рельефных рисунков, когда повторяющийся узор наносят на тонкую металлическую пластину с помощью матрицы.

Как правило, басменный орнамент состоит из травных и цветочных мотивов, символизирующих красоту Рая. Басма выполняется из серебра, в том числе позолоченного, золота, а также других, менее ценных, металлов. Басменные оклады легки по весу, изящны. Иногда они украшаются драгоценными камнями, эмалями.

На службу церковному искусству встают и научные технологии. В их числе гальванический метод, с помощью которого можно создаются точные копии старинных окладов. Мастера повторяют тончайшие скульптурные элементы произведений древних ювелиров.

Затем они вручную завершают создание ризы: устраняют малейшие недостатки, бывшие на оригинале (помятости, утраты), украшают оклад драгоценными камнями, эмалями, покрывают позолотой. Этот метод позволяет подарить вторую жизнь древним ризам и дает нашим современникам возможность украсить свой храм или домашний иконостас точными копиями лучших произведений древнерусского ювелирного искусства. Создаются и новые формы окладов. Среди риз, выполненных в гальванической технике, можно встретить и те, что деликатно оставляют письмо открытым, и те, где металл удивительным образом превращается в живописное средство, передающее мельчайшие детали изображения: складки тканей, лучи света, фактуру материалов. Кстати, с помощью гальваники выполняются и кресты.

Выставочное объединение «РЕСТЭК»

Источник: ortox.ru

8 самых драгоценных окладов русских икон (ФОТО)

Украшение икон золотом и драгоценными камнями считалось особым подношением, благодарностью за что-то и даже свидетельством исполнения особых обетов.

1. Богоматерь Ахтырская, 1811

Государственный исторический музей

Интересный случай: от явления иконы Богородицы в 1739 году священнику в селении Ахтырка до появления ее образов прошло немного времени. В 1811 году московские мастера создали драгоценный убор для святого образа. Укрытый золотым окладом, он как будто утопает в мягком свете. Образы Богородицы и распятого Христа окружает чеканная риза с резными медальонами. На убрусе – платке, покрывающем голову Божией Матери, сверкают алмазы, а в короне виднеется небольшой сапфир.

2. Владимирская икона Божией Матери

Первый оклад для одной из самых почитаемых икон в России создали по приказу князя Андрея Боголюбского в XII веке из золота, серебра, драгоценных камней и жемчуга. Впоследствии много раз переделывали, а нынешний происходит с 1657 года: он был создан по заказу патриарха Никона. Мастер Петр Иванов сделал оклад более современным и украсил бриллиантами и изумрудами.

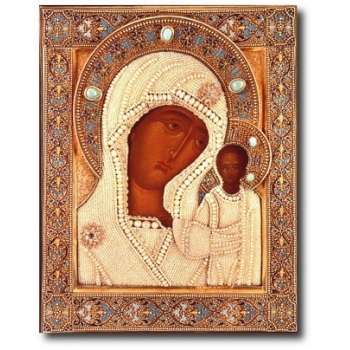

3. Казанская икона Божией Матери, 1775

Этот образ Богородицы почитали все, от крестьян до монархов. Также она считалась покровительницей дома Романовых. В собрании Эрмитажа хранится икона в серебряном золоченом окладе с чеканным пышным узором. Риза Богородицы и младенца Иисуса усыпана жемчугом с выложенными из него крупными цветами, аметистами и гранатами.

4. «Спас Вседержитель», X–XI вв.

Музеи Московского Кремля

Не только украшение, но и материал для образа бывал весьма необычным. Например, эта небольшая наперсная икона вырезана византийскими мастерами на яшме и окружена золотой оправой с изумрудами, агатами, альмандинами. Такие иконы носили на груди: считалось, что наперсные образы охраняли своих владельцев от всяких бед.

5. «Похвала Богоматери», XVII в.

Икона «Похвала Богоматери» принадлежала старшему брату Петра I и его соправителю Ивану Алексеевичу. У него было очень слабое здоровье. А образ славился своими чудесами исцеления. Икону, написанную мастерами Московского Кремля, украсили драгоценным золотым окладом и драгоценными камнями, на которых вырезаны изображения святых, в том числе святого Иоанна Предтечи – небесного покровителя Ивана V. Но взгляд притягивает невероятных размеров сапфировая камея с образом Богоматери с младенцем на троне. Она старше иконы: ее сделали константинопольские мастера в XII веке.

6. «Алексей – Человек Божий», 1629

Музеи Московского Кремля

В царской семье существовала традиция на крещение ребенка создавать особую, мерную икону. Называлась она так потому, что выполнялась в рост младенца, а изображали на ней его святого покровителя. Для царя Алексея Михайловича Тишайшего мастера Московского Кремля изготовили икону «Алексей – Человек Божий», укрыли ее золотым окладом и украсили драгоценными камнями и жемчугом. Этот образ сопровождал монарха на протяжении всей жизни, а после находился в его надгробном иконостасе в Архангельском соборе Кремля.

7. Ковчежец, 1589

Музеи Московского Кремля

Небольшая икона-мощевик принадлежала царице Ирине Годуновой. Она состоит из двух створок, и каждая украшена цветком с ярким сапфиром. Слева изображение святой Ирины – икона окружена пышным растительным орнаментом и черненой вязью. Справа Богородица с младенцем. Оклад украшен рубинами, бериллами и крупными жемчужинами и придает образу особую торжественность.

8. Богоматерь «Взыграние», XVII в.

Музеи Московского Кремля

Мягкое сияние металлических створок складня с изображением архангелов Михаила и Гавриила окружает икону Богородицы. Образ украшен короной и жемчужными подвесками-ряснами, а сам складень – венцом. Владельцем иконы был думный дьяк Посольского приказа Иван Грязев. Он участвовал в посольстве в Данию, ездил с царской грамотой к английскому королю Якову, а во время воеводства в Астрахани привел в русское подданство ногайских мурз.

Источник: rbth.ru

Для чего иконе оклад?

Трудно точно установить, когда началось само явление, но если говорить про русские православные иконы, то первые из них облачились в оклады (ризы) в XII веке и именно тогда оклад стал считаться отдельным видом прикладного искусства, обретя свои самостоятельные черты, традиции, можно сказать, каноны, правила.

Для ранних окладов характерно то, что они закрывали фон иконы, сам Святой был полностью видим, в более позднее время оклад оставлял для обозрения молящегося только лики Святых и их руки, в такой традиции оклад сохранился до наших дней.

Примерно с XIV века появляется самый простой тип оклада – басма, или басменный оклад. Простым он считался потому, что выполнялся по заранее подготовленной рельефной матрице, на которую накладывался тонкий лист металла и путем прокатывания, набивания наносился рисунок и орнамент. Басменный оклад использовался при создании одинаковых икон и предназначался для недорогих Образов, доступных широким слоям населения России.

Божественный смысл. Смысл житейский.

Оклад для иконы создавался совсем не случайно. Сияющий, переливающийся в лучах горящих свеч, излучающий мерцающие, живые отблески, богатый оклад символизирует невещественный Свет, в котором пребывают Святые. Растительные орнаменты риз символизируют Вечное Цветение живоносной Силы этого невещественного Света.

Безусловно, что оклад создает и совершенно по-другому воспринимаемый образ Святых, изображенных на иконе. И если представить себе те оклады, которые сочетают в себе золочение, украшены драгоценными камнями, то становится понятно, что икона без оклада может выглядеть менее объемно, будет «простой».

В житейском смысле оклад играет тоже очень большую роль. Именно благодаря окладу дошли до наших дней многочисленные древние иконы, так как частые прикосновения рук безвозвратно портили живопись, оклад же позволял сохранить красочный слой иконы в безупречном состоянии, менее вредным оказывалось и атмосферное воздействие, икона не страдала и от механических повреждений, одним словом, оклад выполнял обережную функцию.

Удешевление или удорожание?

С появлением оклада и с развитием технологии его изготовления произошли и изменения в самом написании иконы. Дело в том, что мастеру иконописцу теперь не было необходимости в подробностях прописывать детали одежды изображаемого Святого, выписывать фон. Качественно прописывались лишь те детали, которые были видны молящемуся, не прикрытые окладом.

Такие иконы именуют «подокладными». Однако, такое отношение к написанию икон было не у всех мастеров. Хорошим тоном считалось бережное отношение к Образу, поэтому ответственный мастер всегда старался написать свою икону полностью, даже если знал, что она будет помещена в оклад.

Оклады изготавливались из разных материалов и мастера пользовались разными технологиями, которые в совокупности, могли влиять в большую, или в меньшую сторону на стоимости иконы. Например, серебряная риза, украшенная ручной резьбой и отчеканенная вручную, индивидуально, делала икону более дорогой. А басменный оклад из жести в совокупности с подокладной иконой удешевлял продукцию, лишь улучшая ее внешнюю привлекательность для покупателя.

Разновидности иконных окладов.

К расцвету изготовления икон в окладах, к середине XIX века, существовало множество вариантов риз. Самыми простыми были оклады из тонкой жести, а так были в ходу серебряные, золотые, медные, латунные. Удивительно смотрелись оклады из бисера, бывали богатые оклады из жемчуга.

Ризы украшали чернью, резьбой, эмалью, часто встречались вставки из стекла, драгоценных камней, обратная же сторона старинной деревянной иконы оборачивалась в бархат красного, или малинового цвета. Именно в русских традициях окладное искусство развилось наибольшим образом.

Риза как награда и благодарность.

Старинные деревянные иконы могли и не предполагать изначально оклада, но впоследствии таковой для них заказывали, сообразуясь с необходимостью или награждая икону окладом за те чудеса, которые она совершала. Уже готовый оклад впоследствии снова и снова украшали, добавляли венец, инкрустировали камнями, золотили, делали так называемые благодарные Вклады.

Седьмой Вселенский Собор отождествил два материала – металл и дерево, одобрив, таким образом, создание икон в окладах.

Само возникновение драгоценного убора для икон можно некоторым образом связать с языческими корнями, но теперь эта традиция стала одухотворением художественного осмысления.

XIX век стал расцветом окладов!

Применение быстрых технологических приемов, прежде всего штамповки и вальцовки не лучшим образом сказались на внешнем виде икон, сделали их однотипными, обезличенными. Такие металлические ризы производились из тонких серебряных листов, были поставлены «на поток» и сами иконы, у которых все элементы образа за исключением ликов и ладоней прописаны приблизительно, скорописью. Ныне антиквары сторонятся таких старинных икон, большой коллекционной ценности они не представляют, а вот верующие ценят их за сохранность и не проходящую нарядность, солидность.

Одновременно с количественным расцветом производства качественная составляющая падала в угоду массовому спросу.

Век XX не пощадил большинства риз, изготовленных из серебра и золота: их безжалостно отрывали от икон, а сами иконы уничтожались.

Составляющие части оклада иконы.

Если оклад старинной деревянной иконы состоял из одной части, то его называли полным. Если к нему крепились дополнительные части, или он сам состоял из нескольких частей, то его именовали наборным.

Для раннего периода был характерен вариант крепления оклада при помощи миниатюрных гвоздей, но к XIX веку такой способ был практически полностью отвергнут, так как гвоздями пробивался сам красочный слой. У окладов появились специальные бортики, уходящие на торцы доски, через которые и забивались теперь крепежные гвозди. Часто гвозди делали из того же материала, что и ризу – из меди и серебра, но ризы дешевых, расхожих икон выполняли из железа.

Купить старинную деревянную икону в окладе, или без такового – дело сугубо индивидуальное, но Вы можете обратить внимание на то, что икона, продающаяся без ризы, могла в прошлом нести ее на себе. Отсутствие оклада никак не влияет на ценность Священного Образа, просто по наличию гвоздей (или отверстий от них) на лицевой поверхности и на торцах можно очень легко определить прошлое данной старинной иконы.

Источник: kupistarinu.ru