В ходе лабораторных исследований проб воды из водопроводного крана, скважины, колодца, реки, озера часто выясняется, что ее качество и безопасность, оставляют желать лучшего. Техногенный прогресс, эксперименты человечества с экологией привели к тому, что ныне и питьевая вода, и сточная жидкость повсеместно содержат в себе почти всю таблицу химических элементов Д.И. Менделеева.

Выход для промышленников и частных пользователей кроется в постоянном мониторинге показателей химической контаминации. Помощники – лабораторные центры, аккредитованные (аттестованные) в заданной области. Подспорье для аналитиков – высокотехнологичное оборудование, экспресс-методики, инновационные анализаторы многопрофильного формата, позволяющие применять хлорид-селективные электроды Cl-.

Хлориды – что это?

Хлориды – это «собрание» химических веществ, похожие свойства которых обусловлены присутствием хлорид-иона (Cl — ). Яркие представители этого ряда:

- NaCl – хлористый натрий. Всем известная пищевая поваренная и морская соль.

- AgCl – хлорид серебра. Главный источник антимикробных ионов. Аллерген – раздражает кожу и слизистую глаз.

- HgCl2 – хлористая ртуть (сулема). В незначительных количествах отменный дезинфектор, но также ядовитый, может нести угрозу человеку.

- Hg2Cl2 – хлорид одновалентной ртути. В обиходе известен как каломель, довольно эффективное слабительное средство.

- KCl – калия хлорид. Частая основа калийных удобрений. В медицине востребован в роли биодобавки – помогает при кардиологических патологиях.

- BaCl2 – хлористый барий. Содержится в составе инсектицидных препаратов, борющихся со зловредными насекомыми. Для человека тоже токсичен в высоких концентрациях.

- CaCl2 – хлорид кальция. Используется в качестве пищевой добавки. Также служит отвердителем-эмульгатором.

- MgCl2 – магниевая соль соляной кислоты. Вопреки использованию в пищевой промышленности в роли добавки, в меру агрессивна (3-й класс опасности по классификации), причина коррозионных разрушений.

Во всех видах воды – от бутилированной, специально очищенной питьевой до сточной формации – хлориды непременно присутствуют. Определение концентрации хлорид-иона (Cl — ) строго обязательно для всех типов жидкостей, которые могут применяться в качестве питьевых источников, использоваться в технологических процессах, «выделяться» в виде канализационных стоков.

Подлинность СТРЕПТОЦИДА. Обнаружение ХЛОРИД ионов. Реакция с НИТРАТОМ СЕРЕБРА. Опыты по химии.

Общие сведения

Содержание ионов Cl — в воде и их определение регламентировано нормативными и санитарными документами:

- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

- СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 4245-72 «Методы определения содержания хлоридов.

Важное, но вместе с тем и опасное для потребителей физическое свойство хлоридов – высокая способность к растворению в воде при обычных условиях без нагревания. При контакте с водной средой хлориды участвуют в необратимом гидролизе, способствуя образованию соляной кислоты. Хлороводородная кислота вместе со своими солями портит органолептические характеристики воды (мутность, цветность, запах, вкус), участвует в коррозии металлических деталей оборудования и водопроводных труб, создаёт накипь в котлах и чайниках.

Обнаружение хлоридов с помощью нитрата серебра / Detection of chlorides using silver nitrate

Откуда берутся в воде?

Источник лабораторного появления этих соединений – довольно агрессивная по химическим свойствам хлороводородная кислота (HCl), легко вступающая в реакции с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями других кислот. Более сложный вариант, – требующий серьезного нагревания и контакта металлов в свободном состоянии с ядовитыми газами – хлором (Cl2) и хлороводородом (HCl), – возможен, но в естественной среде маловероятен.

«Хлоридный фон» в запасниках рек, озер, невероятно соленых морей и океанов, подземных и наземных водоемов, ручейков и минеральных источников – естественное природное явление. В свободном виде хлориды чаще всего содержатся в различных минералах: бишофит, антрактицит, каломель, карналлит, галит, кераргирит. В местах природных залежей этих минералов хлоридов в ближайших водоемах особенно много. В сточные воды соли соляной кислоты попадают в результате активной деятельности человека.

Опасность для человека и природы

Значительное загрязнение водоемов, служащих источниками водоснабжения населения, солями хлороводородной кислоты, неизменно ухудшает внешний облик воды, делая ее неприятной для потребления. Промышленные производства и собственники жилья вынуждены применять системы очистки, иногда сложные – вплоть до 5-ти ступеней с обратным осмосом. Периодичность планово-ремонтных работ сокращается из-за износа труб и агрегатов.

Воды с хлоридами не пригодны для орошения сельскохозяйственных полей. Они также причина износа металлических частей бытовых приборов. Такая вода обладает горьковатый привкусом, что уменьшает возможность её использования в пищевых целях: консервация, маринование, вяление, копчение.

Природные геологические причины насыщения вод хлоридами – редкость. Превышение санитарных ограничений все больше находится на совести хозяйственников: неуемное увлечение удобрениями, борьба с наледями на трассах, промышленные выбросы в воду и в воздух, неконтролируемые мусорные свалки, смешение сточных вод с питьевыми ресурсами.

Вред для человеческого организма от переизбытка хлоридов:

- сбои в работе мочеполовой системы;

- неуклонное повышение артериального давления;

- возникновение беспричинных отеков;

- дисбаланс водно-солевого обмена;

- снижение работоспособности сердца и сосудов головного мозга;

- изменение состава крови в сторону ухудшения ее показателей.

Санитарные органы стараются следить за «хлоридной» обстановкой на планете, но многие природные явления они остановить не в силах, а людям иногда не хватает элементарных знаний в сфере экологии.

Сточные и природные воды

Круговорот солей соляной кислоты в природе и в быту – неизбежный процесс. Хозяйственные нужды, медицина, пищевая отрасль без участия хлоридов будут испытывать дефицит в нужных химических компонентах.

Нормальная концентрация хлоридов в пресных озерах и реках обычно колеблется от сотых долей до нескольких граммов, число анионов Cl — в морях и океанах чаще всего достигает 87% от общего числа анионов других кислот и солей. В природном круговороте веществ активно задействованы грунтовые и поверхностные воды. В жаркую погоду, испаряясь с водой, хлориды попадают на небо, откуда проливаются дождями на землю, попадая туда, где их не было. Во время этого процесса их естественная концентрация в водоемах возрастает.

Воспользовавшись природными водными запасами, человек решает свои насущные проблемы. Еще больше загрязняя живительную влагу, окончательно превращает ее в сточный «субстрат», который зачастую очистить уже не представляется возможным. Чтобы результаты такой деятельности не переходили все мыслимые и немыслимые границы, санитарные службы установили ПДК (предельно допустимые количества) по содержанию хлоридов в разных типах воды.

Нормы ион хлоридов по санитарному законодательству

Питьевая вода

Таблица 1

Источник: vistaros.ru

Определение хлоридов в сточных водах

Основными источниками поступления хлоридов в водные объекты является соленосные отложения, магматические породы, в состав которых входят хлорсодержащие минералы (хлорапатит, содомит и др.), вулканические выбросы, засоленные почвы, из которых они вымываются атмосферными осадками. Гораздо большее количество хлоридов попадает в воду с промышленными и хозяйственными сточными водами.

Хлориды в воде не склонны к образованию ионных пар. Они обладают высокой миграционной способностью, что обусловлено хорошей растворимостью их в воде, слабо выраженные способностью к сорбции взвесями и донными отложениями и практическим отсутствием накопления водными организмами.

Повышенные концентрации хлоридов ухудшают вкусовые качества воды делая её непригодной для питьевого водоснабжения, а так же уменьшает или полностью исключает возможность использования для технических и хозяйственных целей, и орошение сельскохозяйственных территорий. Для водных объектов рыбохозяйственного назначения предельно допустимая концентрация (ПДК) хлоридов – 300 мг/дм 3 , для объектов хозяйственно- питьевого и культурно бытового назначения ПДК – 350 мг/дм 3 .

Хлориды относятся к устойчивым компонентам водной среды; пробы предназначенные для определения хлоридов не консервируют.

Перед выполнением определения хлоридов в пробе воды неизвестного состава следует провести качественную оценку их содержания. Для этого в 5 см 3 анализируемой воды добавляют 3 капли 10% раствора AgNO3 и перемешивают. О содержании хлоридов судят по интенсивности помутнения пробы (таблица 1).

В зависимости от предполагаемого содержания хлоридов выбирают методику анализа и объёма анализируемой пробы (таблица 1).

Качественная оценка содержания хлоридов в воде и рекомендуемый для тестирования объём пробы воды.

Объём анализируемой пробы (см 3 )

Определение основано на образовании трудно растворимого осадка хлорида серебра при прибавлении раствора нитрата серебра к анализируемой воде. После полного осаждения хлоридов избыток ионов серебра реагирует с индикатором- хроматом калия- с образованием красновато- оранжевого осадка хромата серебра. Тестирование проводят в нейтральной или слабо щелочной среде (рН 7-10), поскольку в кислой среде не образуется хромат серебра, а в сильно щелочной возможно образование оксида серебра Ag2o. Мешающее влияние на определение хлоридов могут оказать: высокая цветность, мутность, сероводород и сульфиды, сульфиты, тиосульфаты, цианиды, карбонаты (более 100 мг/дм 3 ), фосфаты (более 25 мг/дм 3 ), аммиак (более 5 мг/дм 3 ). Точному нахождению точки эквивалентности мешает также высокие (более 10 мг/дм 3 ) концентрации металлов- свинца, железа и др.

Мутность устраняют фильтрованием пробы, цветность – пропусканием пробы через колонку с активированным углем или сорбцией на гидроксиде алюминия.

3.Вычисление результатов определений.

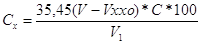

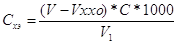

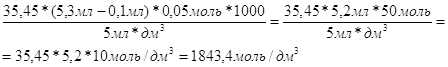

Массовую концентрацию хлоридов в анализируемой воде находят по формулам:

или

или

где Сх или Схэ – массовая концентрация хлоридов в воде, мг/дм 3 или моль/дм 3 эквивалента соответственно.

V- объем раствора нитрата серебра, израсходованного на тестирование анализируемой пробы, см 3 ;

V хол –объема раствора нитрата серебра израсходованного на тестирование пробы, см 3 .

С – концентрация раствора нитрата серебра, моль/дм 3 эквивалента.

V1- объем пробы воды, взятой для тестирования, см 3 .

Cx=

1. При выполнении определений массовой концентрации хлоридов в пробах природных и очищенных сточных вод соблюдают требования безопасности, установленные в «Правилах по технике безопасности при производстве наблюдений и работ на сети Госкомгидромета», А., Гидрометеоиздат, 1983 год, или в «Инструкции по технике безопасности для гидрохимических лабораторий органив по регулированию и охране вод» М., 1975.

2. По степени воздействия на организм вредные вещества, используемые при выполнении определений, относятся к 2, 3, 4 классом опасности по ГОСТ 12.1.007.

3. Содержание используемых вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

4.Аппаратура и реактивы.

А) вода дистилированная по ГОСТ 6709

Б) хромат калия по ГОСТ 4459, ч. д. а

В) нитрат серебра по ГОСТ 1277, ч. д. а.

А) воронка лабораторная по ГОСТ 25336

Б) колбы мерные не ниже второго класса точность по ГОСТ 1770

Вместимостью 50 см 3 2

В) бюретка не ниже второго класса точности по ГОСТ 20292

вместимостью 25 см 3 –1

Г) пипетка с одной отметкой не ниже 2 класса точность по ГОСТ 20292

вместимостью 5 см 3 –1

Д) пипетка градуированная не ниже второго класса точности по ГОСТ 20292

вместимостью 1 см 3 –2

Е) колбы конические по ГОСТ 25336

вместимостью 250 см 3 –2

5.Отбор и хранение проб.

Отбор проб производится в соответствии с ГОСТ 171.5.05. Пробы помещают в стеклянную или полиэтиленовую посуду. Перед определением фильтруют через мембранный фильтр 0,45 мкм, очищенной кипячением в дистиллированной воде. Допустимо использование бумажных фильтров «синяя лента». При фильтровании через любой фильтр первые порции фильтрации следует отбросить.

Хлориды являются одним из наиболее устойчивых компонентов, поэтому определение модно проводить после выполнения анализа менее устойчивых соединений. Пробы не консервируют, хранят при комнатной температуре.

6.Приготовление растворов и реактивов.

1. Раствор хромата калия, 10% 50г K2CrO4взвешивают на технических весах, растворяют в 150 см 3 дистилированной воды, добавляют для удаления хлоридов 10% раствор AgNO3 до появления слабого красновато-ораньжевого осадка, дают отстоятся в течении суток и затем фильтруют через фильтр “белая лента”. К фильтрованному раствору добавляют 300 см 3 дистилированной воды и перемешивают. Хранят в склянке из темного стекла 3 мес.

2. Рабочий раствор нитрата серебра с концентрацией эквивалента 0,05 моль/дм 3.

8,49 г AgNO3растворяют в дистиллированой воде в мерной колбе вместимостью 1 дм 3 , доводят до метки и перемешивают. При наличии мути раствор отстаивают в течении нескольких дней и затем сифонируют прозрачную жидкость. Хранят в склянке из темного стекла.

Точную концентрацию раствора определяют тестированием стандартного раствора хлорида натрия не реже 1 раза в месяц.

7.Определение точной концентрации.

Для определения точной концентрации рабочего раствора нитрата серебра с концентрацией 0,05 моль/дм 3 эквивалента в коническую колбу вместимостью 250 см 3 помещают пипеткой 10 см 3 стандартного раствора хлорида натрия, добавляют 90 см 3 дистилированной воды и 1 см 3 раствора хромата калия. Тщательно перемешивают и титруют раствором нитрата серебра с концентрацией эквивалента 0,05 моль/дм 3 до появления красновато-ораньжевого осадка.

Титрование повторяют 2-3 раза и при хлориде натрия, добавляют 90 см 3 дистиллированной воды и 1 см 3 раствора хромата калия. Тщательно перемешивают и титруют раствором нитрата серебра с концентрацией эквивалента 0,05 моль/дм 3 до появлениякрасновато-ораньжевого осадка. Титрование повторяют 2-3 раза и при отсутствии расхожденя в объемах растворов AgNO3 более 0,05 см 3 за результат принимают среднюю величину. Одновременно выполняют холостое определение , использую для титрования 100 см 3 дистиллированной воды.

Список используемой литературы.

1. Руководящий документ « Методические указания. Аргентометрическое определение хлоридов в водах».

2. А. П. Крешков «Основы аналитической химии»

Источник: kazedu.com

Определение содержания хлоридов (связанного хлора)

Принцип метода определения хлоридов в воде (NaС1, КС1, СаС12 и др.) основан на способности нитрата серебра AgNОз осаждать их с образованием хлористого серебра AgCl белого цвета, нерастворимого в воде и азотной кислоте:

Для того чтобы в осадок не выпадали одновременно углекислые и фосфорнокислые соли, их нужно растворить прибавлением азотной кислоты.

Таблица 27. Содержание нитратов в воде в зависимости от оптической плотности растворов

Оптическая плотность растворов

Содержание аммиака, мг/л

Оптическая плотность растворов

Содержание аммиака, мг/л

A. Качественное определение.

В пробирку налить 10 мл исследуемой воды, прибавить 2 капли концентрированной азотной кислоты, пользуясь для этого пипеткой с грушей, и 2-3 капли 10% нитрата серебра. В присутствии хлоридов образуется белый осадок или помутнение раствора.

Б. Количественное определение.

Для количественного определения хлоридов используется титрованный раствор нитрата серебра, 1 мл которого соответствует 1 мг хлоридов. По количеству раствора, пошедшего на титрование, судят о содержании хлоридов в воде. В качестве индикатора для титрования применяется бихромат калия К2Cr2О7, который вступает в реакцию с нитратом серебра, образуя бихромат серебра Ag2Cr2O7, окрашивающий раствор в красно-бурый цвет. Появление такой окраски при титровании указывает на завершение осаждения хлоридов. Реакция протекает по уравнению:

В колбу объемом 250-300 мл налить 100 мл исследуемой воды, добавить 1 мл раствора индикатора бихромата калия K2Cr2O7 и осторожно перемешать круговыми движениями. Затем налить рас-

твор нитрата серебра AgNO3 в бюретку и титровать этим раствором исследуемую пробу до появления устойчивой, неисчезающей, но очень слабой красной окраски раствора. Отметить количество миллилитров нитрата серебра, пошедшее на титрование, и произвести расчет по формуле:

• Х = К n • 1000 / V,

К — титр раствора азотнокислого серебра, равный 1 мг/мл;

n — количество AgNОз, пошедшее на титрование, мл;

V — объем исследуемой воды, мл;

1000 — коэффициент для перерасчета на 1 л воды.

Определение окисляемости воды

Метод основан на том, что раствор перманганата калия в присутствии серной кислоты выделяет кислород, окисляющий при кипячении органические вещества воды. По количеству разложившегося КМО4 вычисляется количество кислорода (в мг), расходуемого на окисление органических веществ, находящихся в 1 л воды. Для определения используется 0,01 н. раствор КМnО4, 1 мл которого выделяет 0,08 мг кислорода.

1-й этап: установление титра КМпО4

Раствор КМ11О4 не стоек, поэтому перед определением окисляемости необходимо установить его титр по точному 0,01 н. раствору щавелевой кислоты: в колбу емкостью 250-300 мл налить 100 мл дистиллированной воды, 5 мл 25% раствора Н2SО4, нагреть до кипения и титровать 0,01 н. раствором КМ11О4 до появления розового окрашивания. Затем в этот раствор, не содержащий неокисленных органических веществ, из бюретки прилить 10 мл 0,01 н. раствора щавелевой кислоты и вновь титровать раствором КМnО4 до розового окрашивания. Записать объем 0,01 н. раствора КМnО4, израсходованный на титрование раствора щавелевой кислоты, и вычислить коэффициент поправки по формуле:

К = 10 / V,

где: К — коэффициент поправки;

V — объем 0,01 н. раствора КМnО4, израсходованный на титрование.

2-й этап: определение окисляемости воды

Из колбы, в которой проводилось определение титра КМnО4, вылить жидкость. Не ополаскивая ее, налить 100 мл исследуемой воды, 5 мл 25% Н2SО4 и 10 мл КМnО4. Нагреть до кипения и кипятить в течение 10 мин. Сняв колбу, прилить в горячую жидкость 10 мл 0,01 н. раствора щавелевой кислоты и после обесцвечивания содержимое колбы титровать раствором КМnО4 до появления розовой окраски. Вычисление окисляемости воды производится по формуле:

• Х = (V1-V) К • 0,08 • 10,

где: Х — окисляемость воды, мг/л;

V1 — суммарный объем 0,01 н. раствора КМnО4, пошедший на титрование и прибавленный первоначально (10 мл);

V — объем КМnО4, пошедший на окисление 10 мл раствора щавелевой кислоты при установке титра, мл;

К — коэффициент поправки к титру КМnО4;

0,08 — количество кислорода, которое выделяется 1 мл 0,01 н. раствора КМnО4, мг;

10 — коэффициент перерасчета на 1 л воды.

Заключение (образец)

При исследовании пробы воды, взятой из . (указать, откуда взята вода: река, озеро, колодец, водопровод и пр.), установлено, что по органолептическим свойствам вода удовлетворяет (не удовлетворяет) требованиям нормативных документов. Химический состав воды указывает на отсутствие (наличие) загрязнения источника органическими веществами, в воде обнаружено (не обнаружено) присутствие солей аммиака, нитритов, нитратов и т.д. Такая вода пригодна (не пригодна) для хозяйственно-питьевого потребления при условии хороших бактериальных показателей ее состава и радиационной безопасности.

Источник: studfile.net