Реалистическое направление в русской литературе на рубеже XX в. продолжали Л.Н. Толстой («Воскресение»); А.П. Чехов, создавший лучшие свои произведения, темой которых были идейные искания интеллигенции и «маленький» человек с его повседневными заботами («Палата № 6», «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Чайка», и др.) и молодые писатели И.А. Бунин (сб. рассказов «На край земли», «Деревня», «Господин из Сан-Франциско») и А.И. Куприн («Молох», «Олеся», «Яма»).

Были в поэзии этого времени яркие индивидуальности, которые невозможно отнести к определенному течению — М. Волошин, М. Цветаева. Ни одна другая эпоха не дала такого обилия деклараций собственной исключительности.

Художественная культура рубежа веков – важная страница в культурном наследии России. Идейная противоречивость, неоднозначность были присущи не только художественным направлениям и течениям, но и творчеству отдельных писателей, художников, композиторов. Это был период обновления разнообразных видов и жанров художественного творчества, переосмысления, «всеобщей переоценки ценностей», по выражению М. В. Нестерова. Неоднозначным становилось отношение к наследию революционных демократов даже в среде прогрессивно мыслящих деятелей культуры.

О поэзии Серебряного века

В русской художественной культуре конца Х1Х – начала ХХ в., когда в обстановке политической реакции и кризиса народничества часть интеллигенции была охвачена настроениями общественного и нравственного упадка, получило распространение декадентство (от позднелатинского decadencia—упадок), обозначающее такие явления в искусстве как отказ от гражданских идеалов и веры в разум, погружение в сферу индивидуалистических переживаний. Эти идеи были выражением социальной позиции части художественной интеллигенции, которая пыталась «уйти» от сложностей жизни в мир грез, ирреальности, а подчас и мистики. Но и таким образом она отражала в своем творчестве кризисные явления тогдашней общественной жизни.

Декадентские настроения захватили деятелей различных художественных направлений, в том числе и реалистического. Однако чаще эти идеи были присущи модернистским течениям.

Понятие «модернизм» включало многие явления литературы и искусства ХХ в., рожденные в начале этого века, новые по сравнению с реализмом предшествующего столетия. Однако и в реализме этого времени появляются новые художественно-эстетические качества: расширяются «рамки» реалистического видения жизни, идет поиск путей самовыражения личности в литературе и искусстве. Характерными чертами искусства становятся синтез, опосредованное отражение жизни в отличие от критического реализма Х1Х столетия с присущим ему конкретным отображением действительности. С этой особенностью искусства связаны широкое распространение неоромантизма в литературе, живописи, музыке, рождение нового сценического реализма.

Русская литература продолжала играть исключительно важную роль в культурной жизни страны.

Направления, противостоящие реализму, начали складываться в художественной культуре в 90-е годы. Наиболее значительным из них как по времени существования, так и по распространению и влиянию на общественно-культурную жизнь был модернизм. В модернистских группах и направлениях объединились писатели и поэты, разные по своему идейно-художественному облику, дальнейшей судьбе в литературе.

Образ Саломеи в поэзии Серебряного века [Литературная мозаика]

Усиление реакционно-мистических идей в общественном сознании привело к известному оживлению антиреалистических течений в художественной культуре. В годы реакции усиливаются различные модернистские искания, распространяется натурализм с его проповедью эротизма и порнографии. «Властителями душ» значительной части буржуазной интеллигенции, мещанства был не только немецкий философ Ф. Ницше, но и русские писатели, подобные М. П. Арцыбашеву, А. А. Каменскому и др. Эти писатели видели свободу литературы, жрецами которой они себя провозглашали, прежде всего в культе силы «сверхчеловека», свободного от морально-нравственных и общественных идеалов.

Глубокая враждебность революционным, демократическим и гуманистическим идеалам, доходящая до цинизма, наглядно проявилась в романе Арцыбашева «Санин» (1907), который пользовался большой популярностью как самый «модный» роман. Его герой издевался над теми, кто «готов пожертвовать жизнью ради конституции». С ним был солидарен А. Каменский, заявивший, что «всякий общественный подвиг утратил привлекательность и красоту». Писатели, подобные Арцыбашеву и Каменскому, открыто провозглашали разрыв с наследием революционных демократов, гуманизмом прогрессивной русской интеллигенции.

Источник: studfile.net

Поэзия серебряного века: поэты, стихи, основные направления и особенности

На смену XIX столетию, ставшему периодом необычайного взлета отечественной культуры и грандиозных достижений во всех сферах искусства, пришел сложный, полный драматических событий и переломных моментов XX век. Золотой век общественной и художественной жизни сменился так называемым серебряным, породившим стремительное развитие русской литературы, поэзии и прозы в новых ярких течениях, а впоследствии ставшим отправной точкой ее падения.

В этой статье мы сделаем акцент на поэзии серебряного века, рассмотрим ее отличительные черты, расскажем об основных направлениях, таких как символизм, акмеизм и футуризм, каждое из которых отличалось особой музыкой стиха и ярким выражением переживаний и чувств лирического героя.

Поэзия серебряного века. Переломное время в русской культуре и искусстве

Считается, что начало серебряного века русской литературы приходится на 80-90 гг. XIX в. В это время появляются работы многих замечательных поэтов: В. Брюсова, К. Рылеева, К. Бальмонта, И. Анненского — и писателей: Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Страна переживает нелегкие времена. В годы правления Александра I сначала происходит сильный патриотический подъем во время войны 1812 г., а после, в связи с резким изменением ранее либеральной политики царя, общество испытывает болезненную утрату иллюзий и тяжелые нравственные потери.

Своего расцвета поэзия серебряного века достигает к 1915 г. Общественная жизнь и политическая обстановка характеризуются глубоким кризисом, неспокойной, кипящей атмосферой. Растут массовые выступления, происходит политизация жизни и одновременно укрепляется личностное самосознание. Общество осуществляет напряженные попытки найти новый идеал власти и социального строя.

А поэты и писатели идут в ногу со временем, осваивая новые художественные формы и предлагая смелые идеи. Человеческая личность начинает осознаваться как единство многих начал: природного и социального, биологического и нравственного. В годы Февральской, Октябрьской революций и Гражданской войны поэзия серебряного века переживает кризис.

Речь А. Блока «О назначении поэта» (11 февраля 1921 г.), произнесенная им в Доме литераторов на собрании по случаю 84 годовщины смерти А. Пушкина, становится заключительным аккордом серебряного века.

Характеристика литературы XIX — начала XX вв.

Давайте рассмотрим особенности поэзии серебряного века. Во-первых, одной из главных черт литературы того времени являлся огромный интерес к вечным темам: поиск смыла жизни отдельной личности и всего человечества в целом, загадки национального характера, истории страны, взаимовлияния мирского и духовного, взаимодействия человека и природы.

Литература в конце XIX в. становится все более философской: авторы раскрывают темы войны, революции, личной трагедии человека, потерявшего в силу обстоятельств мир и внутреннюю гармонию. В произведениях писателей и поэтов рождается новый, смелый, неординарный, решительный и зачастую непредсказуемый герой, упорно преодолевающий все невзгоды и лишения.

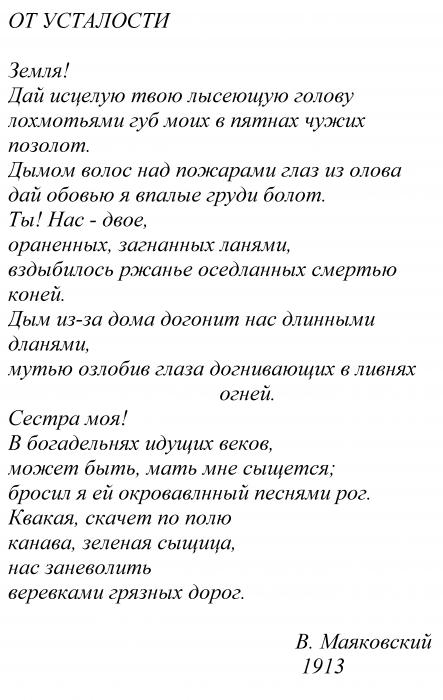

В большинстве работ пристальное внимание уделяется именно тому, как субъект через призму своего сознания воспринимает трагические общественные события. Во-вторых, особенностью поэзии и прозы стал интенсивный поиск оригинальных художественных форм, а также средств выражения чувств и эмоций. Стихотворная форма и рифма играли особо важную роль. Многие авторы отказывались от классической подачи текста и изобретали новые приемы, например, В. Маяковский создал свою знаменитую «лесенку». Нередко авторы для достижения особого эффекта использовали речевые и языковые аномалии, фрагментарность, алогизмы и даже допускали орфографические ошибки.

В третьих, поэты серебряного века русской поэзии свободно экспериментировали с художественными возможностями слова. Стремясь выразить сложные, нередко противоречивые, «летучие» душевные порывы, сочинители стали по-новому относится к слову, стараясь в своих стихотворениях передавать тончайшие оттенки смыслов. Стандартные, шаблонные определения четких объективных предметов: любви, зла, семейных ценностей, нравственности — стали заменятся абстрактными психологическими описаниями. Точные понятия уступили место намекам и недосказанностям. Такая зыбкость, текучесть словесного значения достигалась посредством ярчайших метафор, которые часто стали строиться не на явном сходстве предметов или явлений, а на неочевидных признаках.

В-четвертых, характеризуется новыми способами передачи мыслей и чувств лирического героя поэзия серебряного века. Стихи многих авторов стали создаваться с использованием образов, мотивов различных культур, а также скрытых и явных цитат. К примеру, многие художники слова включали в свои творения сцены из греческих, римских и чуть позже славянских мифов и преданий.

В произведениях И. Анненского, М. Цветаевой и В. Брюсова мифология используется для построения универсальных психологических моделей, позволяющих постигать человеческую личность, в частности ее духовную составляющую. Каждый поэт серебряного века ярко индивидуален. Можно легко понять, кому из них принадлежат те или иные стихи. Но все они старались сделать свои произведения более ощутимыми, живыми, полными красок, чтобы любой читатель смог прочувствовать каждое слово и строчку.

Основные направления поэзии серебряного века. Символизм

Старшие и младшие символисты

Первыми символистами, позднее названными старшими, стали В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб, З. Н. Гиппиус, Н. М. Минский и др. поэты. Их творчество часто характеризовалось резким отрицанием окружающей действительности. Они изображали реальную жизнь как скучную, безобразную и бессмысленную, стараясь передать тончайшие оттенки своих ощущений.

Период с 1901 по 1904 гг. знаменует собой наступление новой вехи русской поэзии. Стихи символистов пропитываются революционным духом и предчувствием грядущих перемен. Младшие символисты: А. Блок, В. Иванов, А. Белый — не отрицают мир, а утопически ждут его преображения, воспевая божественную красоту, любовь и женственность, которые обязательно изменят действительность. Именно с появлением на литературной арене младших символистов в литературу входит понятие символа. Поэты понимают его как многоаспектное слово, отражающее мир «неба», духовную сущность и в то же время «земное царство».

Символизм в годы революции

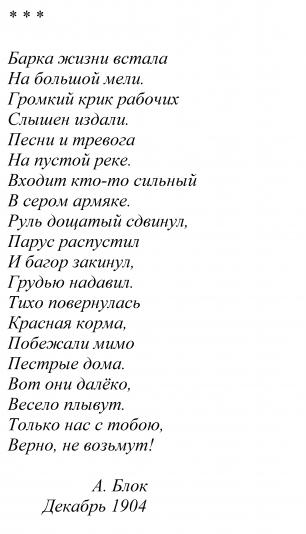

Поэзия русского серебряного века в 1905-1907 гг. претерпевает изменения. Большинство символистов, ориентируясь на происходящие в стране общественно-политические события, пересматривают свои взгляды на мир и красоту. Последняя теперь понимается как хаос борьбы. Поэты создают образы нового мира, который приходит на смену погибающему. В. Я. Брюсов создает стихотворение «Грядущие гунны», А. Блок — «Барка жизни», «Поднималась из тьмы погребов…» и др.

Изменяется и символика. Теперь она обращается не к античному наследию, а к русскому фольклору, а также славянской мифологии. После революции происходит размежевание символистов, на желающих оберегать искусство от революционной стихии и, наоборот, активно интересующихся социальной борьбой. После 1907 г. споры символистов исчерпывают себя, на смену приходит подражание искусству прошлого. А с 1910 г. русский символизм переживает кризис, отчетливо отображая свою внутреннюю противоречивость.

Акмеизм в русской поэзии

В 1911 г. Н. С. Гумилев организовывает литературную группу — «Цех поэтов». В нее входили поэты С. Городецкий, О. Мандельштам, Г. Иванов и Г. Адамович. Это новое направление не отвергало окружающую действительность, а принимало реальность такой, какая она есть, утверждая ее ценность. «Цех поэтов» стал выпускать свой журнал «Гиперборей», а также печатать произведения в «Апполоне». Акмеизм, зародившись как литературная школа для поиска выхода из кризиса символизма, объединил очень разных по идейным и художественным установкам поэтов.

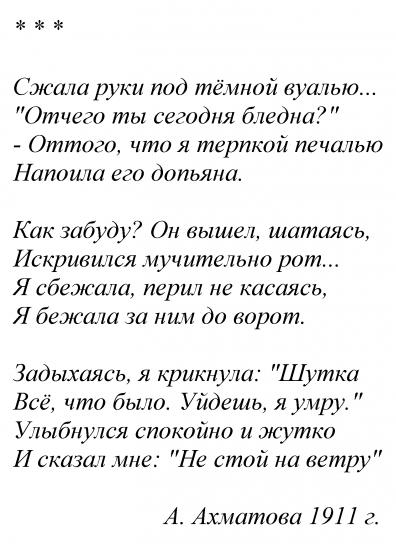

Одним из наиболее известных авторов-акмеистов стала Анна Ахматова. Ее произведения были насыщенны любовными переживаниями и стали словно исповедью терзаемой страстями женской души.

Особенности русского футуризма

Серебряный век в русской поэзии породил еще одно интересное направление под названием «футуризм» (от лат. futurum, то есть «будущее»). Поиск новых художественных форм в произведениях братьев Н. и Д. Бурлюков, Н. С. Гончаровой, Н. Кульбина, М. В. Матюшина стали предпосылкой зарождения этого направления в России.

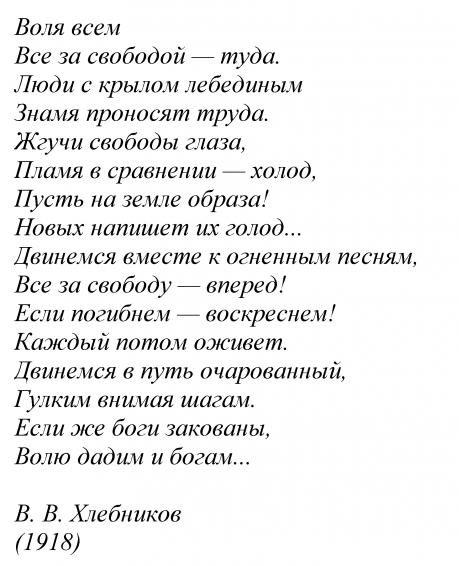

В 1910 г. в печать вышел футуристический сборник «Садок судей», в котором были собраны произведения таких ярчайших поэтов, как В. В. Каменский, В. В. Хлебников, братья Бурлюки, Е. Гуро. Эти авторы составили ядро так называемых кубофутуристов. Позднее к ним примкнул В. Маяковский. В декабре 1912 г. вышел альманах — «Пощечина общественному вкусу».

Стихи кубофутуристов «Бух лесиный», «Дохлая луна», «Рыкающий Парнас», «Затычка» стали предметом многочисленных диспутов. Поначалу они воспринимались как способ раздразнить привычки читателя, но при более внимательном прочтении обнаруживались острое стремление показать новое видение мира и особая социальная вовлеченность. Антиэстетичность превращалась в неприятие бездушной, поддельной красоты, грубость выражений трансформировалась в глас толпы.

Эгофутуристы

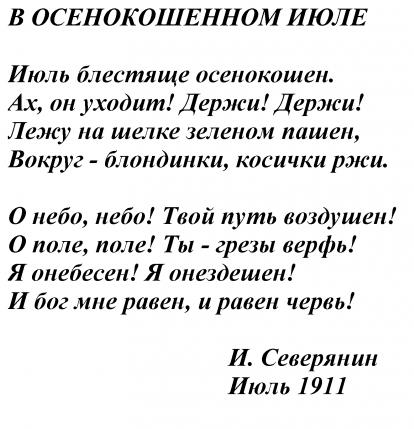

Кроме кубофутуризма, возникло еще несколько течений, в том числе эгофутуризм, возглавляемый И. Северяниным. К нему примкнули такие поэты, как В. И. Гнездов, И. В. Игнатьев, К. Олимпов и др.

Они создали издательство «Петербургский Глашатай», выпускали журналы и альманахи с оригинальными названиями: «Небокопы», «Орлы над пропастью», «Засахаре Кры» и т. д. Их стихи отличались экстравагантностью и часто были составлены из созданных ими самими слов. Кроме эгофутуристов, действовали еще две группы: «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев, С. П. Бобров) и «Мезонин поэзии» (Р. Ивнев, С. М. Третьяков, В. Г. Шереневич).

Вместо заключения

Серебряный век русской поэзии был недолог, но объединил плеяду ярчайших, талантливых поэтов. У многих из них биографии сложились трагически, ведь волею судьбы им пришлось жить и творить в такое роковое для страны, переломное время революций и хаоса послереволюционных лет, гражданской войны, крушения надежд и возрождения. Многие поэты погибли после трагических событий (В.

Хлебников, А. Блок), многие эмигрировали (К. Бальмонт, З. Гиппиус, И. Северянин, М. Цветаева), некоторые свели счеты с жизнью, были расстреляны или сгинули в сталинских лагерях. Но тем не менее все они успели внести огромный вклад в русскую культуру и обогатить ее своими выразительными, красочными, оригинальными произведениями.

Источник: fb.ru

Литературные направления серебряного века: список + основные черты

Многомудрый Литрекон представляет вашему вниманию список новых литературных направлений, которые появились в XX веке. Это время принято называть «Серебряным веком» — в сравнении с «Золотым веком» А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, словом, XIX века. Начался серебряный век с символизма, потом акмеизм, футуризм, имажинизм — это основные направления.

Рассмотрим подробнее, что они собой представляют и кто в то или иное время примыкал к ним.

Символизм

Представители : К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, З.Н. Гиппиус, Б. Зайцев, И. Ф. Анненский, А.М. Ремизов, В. Иванов, А. Белый, А. А. Блок, Д. С. Мережковский и другие.

Изначально символизм в литературе зародился во Франции в 1880-е годы. Однако в Россию пришёл в последнее десятилетие XIX века и имел свои особенности. Одна из главных черт русского символизма — дуализм, то есть двойственность. Есть материальный, вещественный мир, а вместе с ним одновременно существует мир символов, знаков, потайных смыслов. Дуализм также выражается символистами с помощью двойной композиции произведений.

Символизм не обращается к логике, к познанию, он предпочитает чувственное восприятие. Символисты не только вкладывали свой смысл в те или иные образы, но и переосмысляли уже существующие общепринятые символы и знаки. Так, например, благодаря символизму в литературе появились такие жанры, как религиозная поэма, символически трактованная легенда.

Мир, создаваемый символистами, — это мир абстракции, символов, фантазий, неопределённости. Слово у символистов — символ.

Акмеизм

Представители : С. Городецкий, Н. Гумилёв, О. Мандельштам, В. Нарбут, А. Ахматова, М. Зенкевич и другие. Основоположниками считаются первые двое поэтов.

В первое десятилетие XX века в литературе оформилось новое направление — акмеизм. Оно было создано в качестве ответа символизму. Название восходит к греческому слову “akme”, что значит «расцвет, зрелось, высшая степень» чего-либо. «Высшая точка достижения правды» — так акмеисты называли своё творчество.

Акмеизм поддерживал искусство ради искусства и традиционные, первоначальные смыслы разных символов. Акмеисты хотели вернуть в литературу ясность — в то время, как символисты наполняли её чем-то неопознанным и таинственным. Акмеисты орудовали конкретными образами, обращались к предметам, к человеческими чувствам. Один из отличительным приёмов акмеизма — преобладания количества существительных над количеством глаголов.

Однако акмеисты вовсе не спорили с символистами. Они лишь не ставили во главу угла потусторонний, мистический мир фантазии. Но иногда всё же обращались к нему. Акмеисты принимали реальный мир таким, какой он есть. Они также стремились избегать туманности, неопределённости. «Прекрасная ясность» — вот что их привлекало.

У акмеистов слово — вещь, предмет.

Футуризм

Представители : В.В. Маяковский, братья Д. и Н. Бурлюки, В. Хлебников, А.Е. Кручёных, Е. Гуро, Б. Пастернак и другие.

Название восходит к латинскому слову “futurum”, что значит «будущее». Футуристы смело выступали за преображение мира, преображение литературы. Широко известен манифест футуристов — «Пощёчина общественному вкусу». Футуризм появился примерно в одно время с акмеизмом — например, манифест был опубликован в 1912 году.

Дерзость футуристических идей доходила до того, что они предлагали «сбросить с корабля современности» Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и многих других писателей-классиков золотого века. Также манифест футуристов призывал менять и обновлять существующий язык, привносить в него разнообразные новые слова.

Например, Владимир Маяковский стал создателем новой формы стихотворения — «лесенкой». Более того, в творчестве того же В.В. Маяковского можно найти большое количество неологизмов и употреблений существующих слов в совершенно новых формах и склонениях. Слово у футуристов новое, громкое, смелое, но главное — звучащее.

Имажинизм

Представители : С.А. Есенин, В.Г. Шершеневич, А. Мариенгоф, А. Кусиков, Р. Ивнев, И. Грузинов и другие.

Имажинизм возник в Англии в первое десятилетие XX века. В Россию новое направление пришло после революции. Первый поэтический вечер имажинистов состоялся в январе 1919 года. На следующий день после этого была опубликована Декларация имажинистов.

Основоположником имажинизма, его ярым пропагандистом считается Вадим Габриэлевич Шершеневич. Он также критиковал футуризм — отчасти по личным, отчасти по политическим причинам.

Имажинизм отстаивает «образ как таковой». Само название восходит к английскому слову “image” — «картинка, образ». «Единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни через образ и ритмику образов», — заявляют имажинисты в своей декларации. Любимым приёмом имажинистов была метафора.

Имажинизм оказался самым неустойчивым направлением литературы серебряного века и просуществовал весьма недолго.