![]()

- Достопримечательности Петербурга

- Петропавловская крепость

- Тайны истории

- Непознанное

- Путешествия

- Лингвистика и филология

- Судьба и биография

- Религия

- Искусство

- Вещи и изобретения

- Природа

- Медицина и биология

- Космос и вселенная

- Наука и техника

- Криминал

- Социум и индивидуум

- Кулинария

- Альтернативная история

- Архитектура и строительство

- Утиная ферма им. агента Малдера

- Исторические документы

- Книги по истории Петербурга

- Книги по истории России

Во все времена Россия славилась пушниной, мёдом, воском, льном и пенькой. Но был ещё один русский товар, одинаково популярный и на родине, и на Востоке, и на Западе: речной жемчуг, традиционно добываемый в северных реках. На Руси им украшали всё: одежду, головные уборы, оружие, подвенечные наряды, иконы. Сегодня же посмотреть на русский жемчуг можно только в музеях.

Готовый продукт

Изобилие речного жемчуга на Руси никак не сказывалось на его высокой стоимости. Простым смертным он всё-таки был почти недоступен. Из византийских летописей нам известно, что князь Святослав носил в одном ухе золотую серьгу с двумя жемчужинами, а у Ивана Калиты был пояс «большой, с жемчагом».

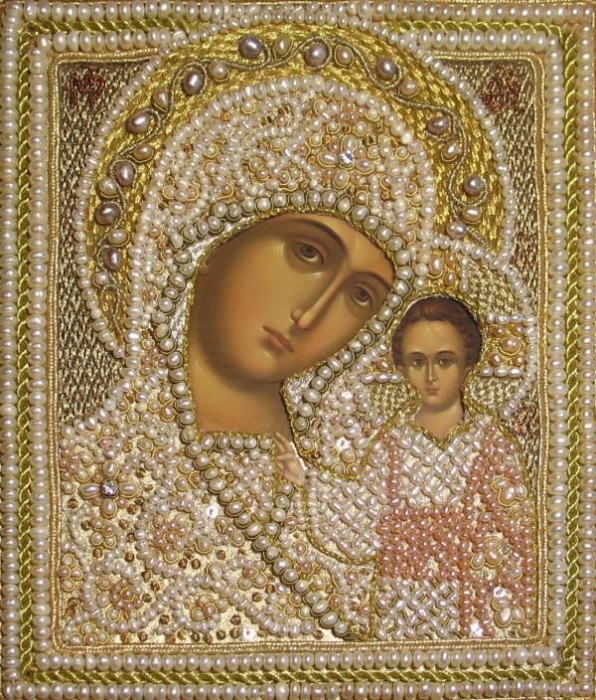

Немецкий учёный и путешественник барон Гакстгаузен (1792-1866) писал: «На образах Богородицы и святых обыкновенно писаны только лики и руки, самое же платье покрыто золотой ризой. Наиболее уважаемые образа вместо риз покрыты сплошь жемчугом и драгоценными камнями. Быть может, в одной Троицкой лавре жемчугу больше, чем во всей остальной Европе». Купцы из Индии и Персии приезжали в Прикамье с завидным постоянством — за жемчугом, как за самым востребованным товаром. Только в 1860 году за границу было вывезено жемчуга на 182 тысячи рублей (сегодня эта сумма сопоставима с миллиардом).

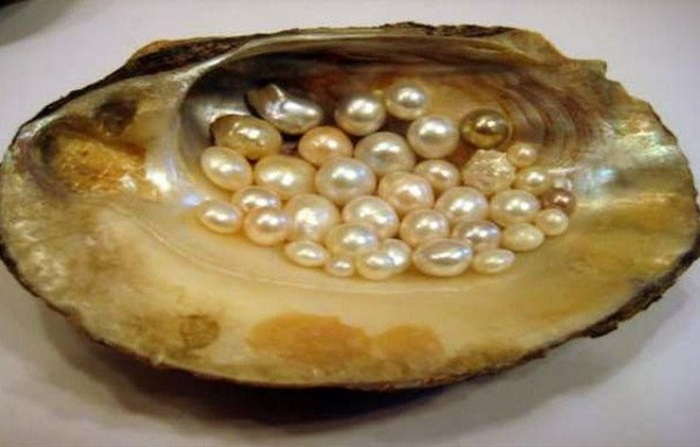

У жемчуга было (и есть) одно важное преимущество перед другими драгоценными минералами: он не требует ювелирной огранки. За мастеров работает сама природа: в раковину попадает песчинка или другое инородное тело и начинает обрастать слоями арагонита (перламутром, что в переводе значит «мать жемчуга»). Проходит много времени, прежде чем вырастает жемчужина.

Русские ловцы жемчуга добывали его из раковин речных моллюсков маргаритан, обитавших в северных реках на глубине до одного метра. Тогда их называли перловицы, или жемчужницы, а сам жемчуг именовали перл. Добытые жемчужины сортировали по размеру. Редко, но встречались экземпляры размером с вишню, их называли вишенными. Особо ценился скатный жемчуг.

Он получил своё название из-за идеально круглой формы. Жемчужина легко катилась по ровной поверхности. О нём говорили: «На блюдечке не стоит на месте».

Александр Пыжиков Исчезнувший жемчуг Руси

Пик добычи жемчуга пришёлся на XVI-XVII века. Люди, жившие по берегам чистых северных рек, ходили за ним, как на рыбалку. Кстати, его наличие в реке тесно связано с присутствием в ней лососёвых рыб. Личинки маргаритан прикрепляются к их жабрам и некоторое время развиваются, паразитируя на них. А затем, превратившись в моллюска, личинка падает на дно и зарывается в грунт на несколько лет.

После чего выходит на поверхность дна, где и живёт примерно 210-250 лет, если, конечно, её не выловят раньше.

Ловцы жемчуга

Считалось, что добывать жемчуг имеют право только чистые душой и телом люди, остальным он в руки не дастся. Поэтому, прежде чем отправляться на промысел, ловцы тщательно мылись в бане и исповедовались батюшке.

Самыми подходящими месяцами « для добычи жемчуга были июль и август, когда вода в реках прогревалась, а её уровень снижался. Промысловики делали небольшой бревенчатый плот, в центре которого вырубали отверстие. Человек ложился на плот, плывущий по течению, и смотрел в дыру на дно. Обнаружив раковину, он вынимал её деревянными клещами.

Там, где мелко, люди просто ходили в воде, ощупывая ногами дно. Насобирав достаточное количество раковин, промысловик открывал их все: на сотню моллюсков приходился один, содержащий жемчужину. Так что промысел этот был варварским, чего уж там: жемчужницы истреблялись в бесчисленных количествах.

Чтобы придать жемчугу товарный вид, существовала особая технология: «Промышленники, увидя зерно, от мяса его отрывают и кладут себе в рот, в коем держат часа два, и сие называется «замариванием». После этого жемчуг в мокрой тряпке держат за пазухой, пока он окончательно не затвердеет».

Оскудевшие запасы

Стоит отметить, что до XV века жемчужницы водились почти во всех северных реках с чистой водой и лососевой рыбой. А потом в Европе стал популярен искусственный «римский жемчуг» — стеклянный шарик, наполненный парафином. Впрочем, он тоже стоил дорого. Появление суррогата неслучайно: значит, своего жемчуга в Европе к тому времени уже не осталось.

Но на Руси Иван Грозный по-прежнему щеголял в мантии, украшенной жемчужинами величиной с орех, и шапке, усыпанной жемчугом помельче. В 1678 году поляки, оказавшись на аудиенции у царя Фёдора Алексеевича, не могли отвести глаз от его роскошной мантии с жемчугом и алмазами.

- Как предали царя: Почему Николай 2 подписал Акт об отречении от престола?

- Русские часовщики

- Что такое монастырская тюрьма в православной церкви?

- Яков Брюс: Усадьба Глинки в Подмосковье

- Самозванцы на российском троне

- Русская Америка: Почему Россия не сохранила американские колонии

- Почему Григорий Распутин был так популярен в народе?

- Как Державин раскрыл афёру Заёмного банка

Но всё когда-нибудь кончается. В 1712 году Пётр I, озабоченный тем, что жемчужные источники иссякают, издал указ, запрещающий частным лицам добывать жемчуг. Мера не помогла: в середине XIX века жемчуга в средней полосе России уже не было. А к концу столетия сибирский и прикамский промыслы тоже иссякли.

В прошлом веке ситуация не улучшилась: в 1952 году была законодательно запрещена промысловая добыча не только речного, но и морского жемчуга. Учёные предпринимали попытки восстановить промысел в СССР. В 1973 году, по некоторым оценкам, запасы жемчужниц составляли 4,5 миллиона. Тогда как в 1920-х годах их было всего 3 миллиона.

Кто виноват?

Самой главной причиной исчезновения речного жемчуга называют его хищническую добычу в период с XVI по XIX век. Это так, но только отчасти. Невозможно было выловить всех жемчужниц по всем северным рекам.

Плохая экология также среди обвиняемых. И тоже не вполне обоснованно. В XIX веке промышленность была не настолько развита, чтобы критически загрязнять окружающую среду, а моллюски уже вымирали.

В пригороде Санкт-Петербурга в 1996 году был организован заказник для лососёвых рыб и жемчужниц. Но проверка, произведённая в 2006 году, обнаружила лишь несколько десятков моллюсков. При этом несколько популяций были найдены рядом с городом — поблизости от промышленности и других «благ» цивилизации.

В чём же тогда дело? Однозначного ответа на этот вопрос нет. А вот надежда на возобновление популяции русского жемчуга сохраняется. После развала СССР многие деревни, в том числе и на Севере, оказались заброшены: человеческая деятельность больше не влияет на природу мест, где исконно обитали жемчужницы.

Поэтому не исключено, что когда-нибудь их экосистема восстановится, и тогда в реках снова появится жемчуг. А пока остаётся одно: не трогать реки, в которых пока ещё обитают маргаританы.

Порядок до добра не доводит

В Европе, где идёт активная борьба за сохранение природы, жемчужницы вымирают. Оказалось, что в погоне за порядком европейцы разрушают естественную среду обитания моллюсков: вырубают лес по берегам, утилизируют древесину, высаживают новые хвойные деревья, устраивают дренажные каналы, луга скашивают постоянно. В результате этих действий жемчужницы недополучают детрита, а вода закисляется от хвои. Корни уже не держат почву, в реке оказывается много песка и глины, и она мелеет. А иногда реки и вовсе превращают в каналы.

Задачка для историков

Жемчужина высыхает за 50-150 лет: на ней появляются трещинки, а перламутр начинает отслаиваться. Жемчуг портится от слишком сухого или влажного воздуха, из-за контакта с человеческим телом и парфюмерией. По сути, сохранить его можно, если не носить, а ещё периодически помещать в воду, а потом сушить в прохладном месте.

Но если всё это так, то как тогда объяснить сохранность шапки Мономаха и других исторических вещей, украшенных жемчугом? Или то, что при раскопках Помпеи археологи нашли отлично сохранившиеся жемчужины, укутанные в пепел? Что это, новоделы? Может, исходя из сохранности жемчуга, учёным стоит пересмотреть даты некоторых исторических событий заново?

- Как предали царя: Почему Николай 2 подписал Акт об отречении от престола?

- Русские часовщики

- Что такое монастырская тюрьма в православной церкви?

- Яков Брюс: Усадьба Глинки в Подмосковье

- Самозванцы на российском троне

- Русская Америка: Почему Россия не сохранила американские колонии

- Почему Григорий Распутин был так популярен в народе?

- Как Державин раскрыл афёру Заёмного банка

- Избрание Романова как конец Смутного времени

- Меннониты Запорожья

- Павел 1 знал о своей скорой смерти?

- Бунт на корабле в России

- Первая железная дорога России — сколько стоило строительство?

Источник: www.bagira.guru

Как на Руси жемчуг добывали и одежду им украшали

Глядя на старинные полотна и фотографии порой удивляешься, как дорого одеты жительницы «немытой России». Невероятной красоты украшения и головные уборы из жемчуга, на которые уходило огромное количество этого драго.

Глядя на старинные полотна и фотографии порой удивляешься, как дорого одеты жительницы «немытой России».

Невероятной красоты украшения и головные уборы из жемчуга, на которые уходило огромное количество этого драгоценного материала, были, конечно, семейным достоянием и передавались из поколения в поколение, но, тем не менее, странно, что они были доступны не только знати, но и зажиточным крестьянам.

Жемчужный промысел

С древности почитался на Руси жемчуг и высоко ценился. Он был признаком высоко положения в обществе, достатка и благополучия. В летописях есть упоминания, что у князя Святослава была серьга с двумя жемчужинами, а у Ивана Калиты был пояс с жемчугами. Ответ на вопрос, откуда у крестьян раньше было столько жемчуга, очень прост – они его сами добывали.

Европейская жемчужница в огромных количествах водилась в северных реках, особенно – в Архангельской губернии, по берегам Белого моря. Около 200 жемчугоносных рек было известно в XVII веке в России. Для добычи драгоценных перлов строили специальные плоты.

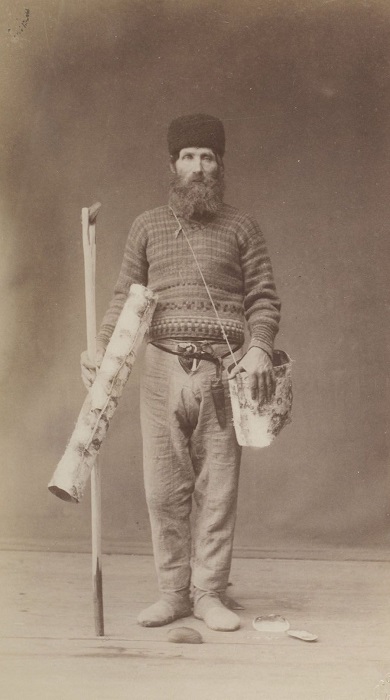

В центре была дыра, в которую просматривали дно, и, если натыкались на скопление раковин, вытаскивали их специальными длинными щипцами. На мелководье жемчужниц просто нащупывали ногами и доставали – такой промысел был под силу даже детям. Добыча жемчуга с плота в России в р. Кемь, нач. XXв

Интересно, что, найдя крупную жемчужину, ее на пару часов засовывали в рот, «замаривали», а потом еще некоторое время держали на груди в мокрой тряпице – считалось, что так жемчужина укрепляется.

Промыслом занимались ныряльщики за жемчугом. Для того чтобы получить 3-4 качественные жемчужины, требовалось открыть раковины до тонны моллюсков.

Лов жемчуга преимущественно начинался 15 июня, когда вода в реках убывает, и продолжался до 15 августа, пока вода в реке не становилась холодной. Раковины изымались обычно руками и выбрасывались на землю.

Иногда использовали сачок из сетки с крупной ячеей или драгу. В отдельных случаях употребляли раму – приспособление из четырех кольев, которыми собирали раковины со дна. В глубоких местах применялся деревянный шест с расщепленным концом – щипец.

Для ловли на глубоких местах сооружали плот, в котором делали отверстие для берестяной трубы, в неё ловцы высматривали скопления жемчужниц. Лёжа на плоту, ловец двигался по течению реки, вода в которой была чиста и прозрачна. На быстрой и чистой, в те времена, реке Варгузе, в Архангельской убернии, добывали жемчуг, именуемый варгужским или новгородским. Карельский город Кемь славился своими жемчужными промыслами, недаром на его гербе изобразили жемчужное ожерелье. Добыча жемчуга велась в Псковской, Тверской, Новгородской губерниях.В старину жемчужный промысел был доступен абсолютно всем

Конечно, речной жемчуг отличается от морского, но зато его было очень много, да иногда среди неправильных и мелких попадались настоящие «перлы» — крупные и абсолютно ровные, такие, что, если положить на блюдечко, жемчужина сама не будет стоять на месте. Такой жемчуг назывался «скатным» и, кстати, именно так определяли его стоимость – чем дольше катится сам, тем дороже.

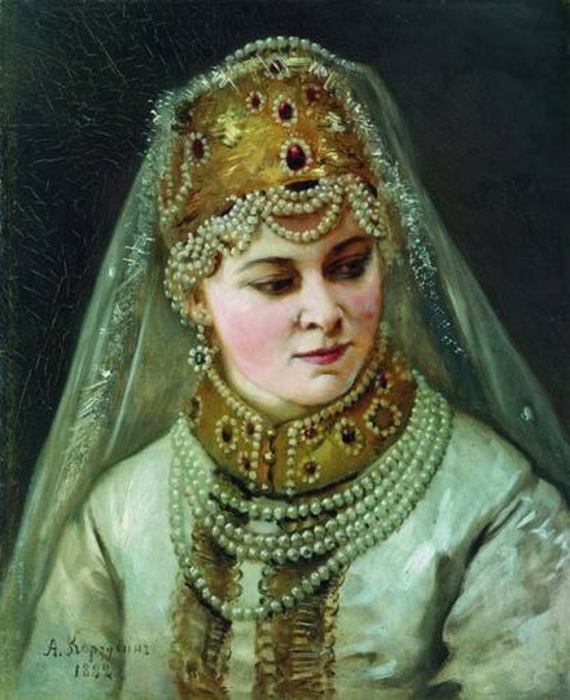

Русские красавицы в жемчугах на портретах Маковского

Объемы добычи были такими, что жемчуг был действительно доступен даже небогатым людям. Им украшали не только одежду, но и оклады икон,

книги, седла, оружие. До конца XIX Россия была после Индии вторым поставщиком жемчуга в Европу.

книги, седла, оружие. До конца XIX Россия была после Индии вторым поставщиком жемчуга в Европу.

Промысел процветал и приносил немалый доход, пока в 1721 году Пётр I не взялся за дело. Он издал указ, преводящий весь жемчуг в собственность государства. Отныне всё добытое должно было сдаваться в государственную казну.

Местные крестьяне в глубинке особо не стремились исполнять такой указ и лет десять спустя стало очевидно, что завладеть всем жемчугом государству не удастся. Тогда был издан другой указ, разрешающий добычу, но с условием, что самый крупный, лучший жемчуг будет всё же сдаваться в коммерц-коллегию, за что выплачивалось вознаграждение.

Государство несколько раз пыталось взять выгодную добычу под контроль, но это не получалось. Например, указ Петра I с запретом ловли от 1721 года пришлось отменить через десять лет. А Елизавета Петровна запрещать добычу не стала, но привлекла к этому делу армию, которая в 1746 и 1749 годах принимала участие в специальных экспедициях. Хотя жемчуга в царских сокровищницах хватало всегда. Особенно это было заметно во время разгромов: в 1611 году, взяв Кремль, поляки от безделья стреляли крупными жемчужинами из мушкетов, а во время Соляного бунта 1648 года бунтовщики-грабители жемчуг мерили пригоршнями и продавали желающим полными шапками.

Церемониальная одежда русских царей была богато расшита жемчугом

Богатство на голове

Жемчуг, как природный материал, да еще и выращенный внутри раковины, всегда наделялся магическими свойствами. Белизна, переливчатость блеска делали его символом чистоты и праведности, поэтому особенно любили его девушки и молодые женщины.

В каждой области наряды и головные уборы имели свои особенности, поэтому неудивительно, что наиболее богатыми жемчужными украшениями отличались северные губернии. Для изготовления некоторых головных уборов уходило огромное количество этого драгоценного материала.  Торопецкий кокошник — особый вид женского головного убора отличался множеством жемчужных шишечек. Считался символом плодородия: «Сколько шишек, столько детишек».

Торопецкий кокошник — особый вид женского головного убора отличался множеством жемчужных шишечек. Считался символом плодородия: «Сколько шишек, столько детишек». Кокошник с жемчужными шишечками – женское украшение псковской области, особенно славились в его изготовлении мастерицы Торопецкого уезда

Кокошник с жемчужными шишечками – женское украшение псковской области, особенно славились в его изготовлении мастерицы Торопецкого уезда

Северная поднизь – волнообразная нижняя часть головного убора девушек Заонежья. На изготовление этой сеточки уходило 3 до 20 золотников жемчуга (1 золотник — 4,26 г), так что стоило такое украшение недешево даже в старину. Фотографии девушек северных регионов России. Богатая северная поднизь – богатая и очень красивая часть головного убора.

Фотографии девушек северных регионов России. Богатая северная поднизь – богатая и очень красивая часть головного убора. Девушка-карелка в национальном головном уборе и Необычный кокошник Псковской губернии

Девушка-карелка в национальном головном уборе и Необычный кокошник Псковской губернии

Псковский кокошник – необычный вид этого украшения представлял собой картонную «шляпу», обтянутую богато расшитой тканью, и сеточку-поднизь, которую еще называли «ряской». Особенно интересными были эти головные уборы в Верхних Луках. Такие украшения были семейной гордостью.

Такие украшения были семейной гордостью.

В старину считалось, что жемчуг, как «живой» материал, любит молодых, а на стариках он со временем тускнеет и сохнет. Поэтому пожилые женщины передавали свои сокровища девушкам и молодухам, чтобы восстановить их блеск.

Кроме такого «щадящего» способа были еще народные рецепты для восстановления красоты потускневших жемчужин. Правда, не все они годились для готовых сложнейших изделий.

Кроме такого «щадящего» способа были еще народные рецепты для восстановления красоты потускневших жемчужин. Правда, не все они годились для готовых сложнейших изделий.

Самым простым способом считалась очистка солью: жемчуг в полотняном мешочке нужно было пересыпать ею и полоскать в воде, пока соль не растворится, вымыв чужеродные частицы. Еще хорошим средством для очистки слыла майская роса. Ну, а если ничего не помогало, давали склевать жемчужину самому яркому петуху. Через несколько часов ее доставали из птичьего желудка, сияющей первозданным блеском, а заодно и суп варили.

От избы до дворца

Понятно, что многовековая добыча в таких массовых масштабах постепенно привела к истощению этого природного ресурса. Со временем жемчуга в России становилось все меньше, а цены на него возрастали. Однако высший свет, разумеется, не отказывал себе в этом, теперь уже дорогом, удовольствии.

Понятно, что только местным жемчугом они никогда не ограничивались. Сохранилось огромное количество портретов XVIII-XIX веков, на которых русская знать щеголяет своими драгоценностями.

Понятно, что только местным жемчугом они никогда не ограничивались. Сохранилось огромное количество портретов XVIII-XIX веков, на которых русская знать щеголяет своими драгоценностями.

Дело, наверное, еще в том, что жемчуг, очень красив, но при этом скромен. Он оттеняет женскую красоту, не перетягивая внимания на себя, поэтому жемчужные украшения во все времена очень любили писать художники.

Дело, наверное, еще в том, что жемчуг, очень красив, но при этом скромен. Он оттеняет женскую красоту, не перетягивая внимания на себя, поэтому жемчужные украшения во все времена очень любили писать художники. Ф.К. Винтерхальтен, портрет императрицы Марии Александровны

Ф.К. Винтерхальтен, портрет императрицы Марии Александровны Портрет императрицы Марии Федоровны в жемчужном уборе работы Ивана Крамского, 1880-е гг. (Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж)

Портрет императрицы Марии Федоровны в жемчужном уборе работы Ивана Крамского, 1880-е гг. (Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж)

Одной их красивейших дам своей эпохи была Зинаида Николаевна Юсупова. От княгини Татьяны Васильевны, племянницы Потемкина, она унаследовала богатейшую коллекцию украшений. Феликс Юсупов в своих воспоминаниях писал о прапрабабушке:

«Она была страстной ценительницей драгоценностей и основала коллекцию, ставшую знаменитой. Она купила алмаз «Полярная звезда» и множество украшений с французской короны, украшения неполитанской королевы и, наконец, уникальную и великолепную «Перегрину», знаменитую жемчужину, принадлежавшую Филиппу II Испанскому и, говорят, в древности — царице Клеопатре. Жемчужина была парной той, которую царица Египта растворила в уксусе, чтобы превзойти Антония в застольных безумствах».Франсуа Фламенг, портрет Зинаиды Юсуповой с фамильной жемчужиной «Пелегрина»

Разные были времена и законы относительно жемчужного промысла. Незадолго до революции на Русском Севере, по местам промысла ходили целовальники и отбирали десятину от добытого. Целовальники отбирают у поморов десятину жемчуга в царскую казну, 1906

Промысел жемчуга в России почти непрерывно угасал, начиная с Петровских времён. Был небольшой подъём в 1912 году, а затем, в после Революции 1917 года, промысел признали нерентабельным и он практически прекратился. Реки загрязнились, рыбы, необходимой для размножения моллюсков, стало меньше, жемчужницы стали исчезать. Сейчас стали появляться фермы по искуственному выращиванию жемчуга. Они создаются на чистых озёрах, в экологически благополучных уголках России, в основном, как и прежде, в Северных районах.

К сожалению, сегодня жемчуг перестал быть общедоступным украшением, хотя многочисленные фермы по выращиванию жемчужниц и насыщают рынок своей продукцией.

Источник: celebrity.moscow

Как добывали жемчуг в России: Малоизвестные факты из истории утраченного древнего промысла

Сейчас для многих удивительно, что на протяжении нескольких столетий Россия наряду с Индией была главным поставщиком жемчуга в европейские страны. Иностранцы теряли дар речи, видя обилие жемчуга на русских женщинах. На Руси украшали им все подряд. Сегодня же полюбоваться великолепным русским жемчугом можно лишь в музеях. Что же случилось с нашим жемчугом?

Почему он пропал?

Чего только ни украшали на Руси жемчугом — кокошники и сарафаны, подвенечные уборы, седла и оружие. Жемчуга добывали так много, что даже женщины из бедных семей могли позволить себе купить жемчужные бусы.

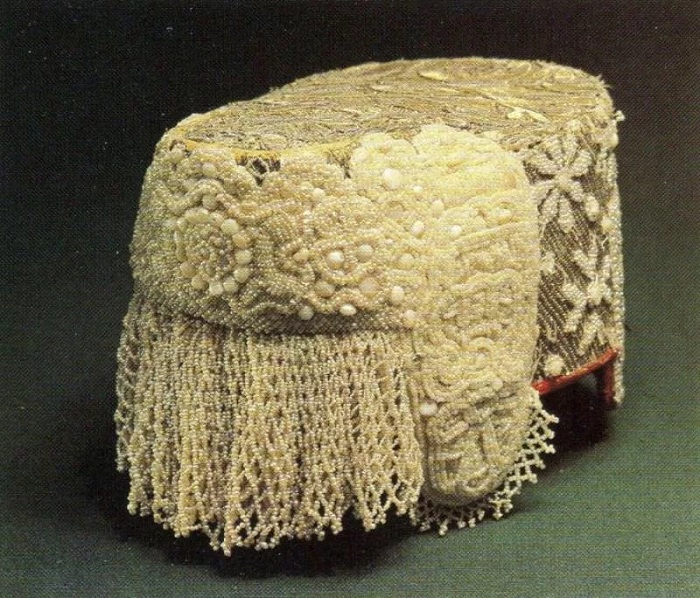

Кокошник жемчужный. XIX в. Галун, речной и искусственный жемчуг, перламутр, бисер, золотные нити. Золотное шитье и низание.

Кокошник, Новгородская губ. Расшит речным жемчугом. Русский музей, СПб.

Серьги из речного жемчуга 18-19 век Руский музей, СПб.

Красовался жемчуг и на парадных одеждах царских особ и священнослужителей, и на окладах икон.

Императрица Екатерина I

Императрица Екатерина II

Императрица Елизавета Алексеевна (супруга Александра I)

Императрица Мария Александровна (супруга императора Александра II и мать императора Александра III)

Портрет императрицы Марии Федоровны в жемчужном уборе. (Мария Федоровна — супруга Александра III, мать императора Николая II). Художник Иван Крамской (1880-е годы)

Императрица Александра Фёдоровна — супруга императора Николая II

Царь Алексей Михайлович

«На образах богородицы и святых обыкновенно писаны только лики и руки, самое же платье покрыто золотой ризой. Наиболее уважаемые образа вместо риз покрыты сплошь жемчугом и драгоценными камнями. Быть может, в одной Троицкой лавре жемчугу больше, чем во всей остальной Европе» (барон Гакстгаузен).

Икона Казанской Божией Матери в жемчужной ризе

История жемчужного промысла на Руси – где и как добывали жемчуг

Жемчуг имеет органическое происхождение. Образуется он внутри двустворчатых раковин моллюсков. При случайном попадании инородного тела (типа песчинки) внутрь раковины на нем начинают откладываться слои арагонита, таким образом и растет жемчужина. Но процесс этот очень длительный.

В принципе, жемчужины могут производить в своих раковинах все двустворчатые моллюски, но у некоторых они появляются чаще и достаточно высокого качества. Таких моллюсков называют жемчужницами, самая известная и распространенная из них – пресноводная жемчужница маргаритана.

Первые упоминания о жемчуге на Руси датируются Х веком, но своего расцвета этот промысел достиг в XVI-XVII веках. За жемчугом ходили почти так же, как на рыбалку. Особенно много пресноводных раковин-жемчужниц находили в чистых северных реках, в которых обитали лососёвые рыбы.

Река Онега в Архангельской области

Река Муна в Мурманской области

Дело в том, что личинки жемчужниц прикрепляются к жабрам именно этих рыб и некоторое время там развиваются. А затем крошечные моллюски отваливаются от них и падают на дно, где уже и проводят практически в неподвижном состоянии всю оставшуюся жизнь.

В некоторых реках и озерах чаще встречался белый жемчуг, а в некоторых — черный.

Жемчуг по праву считался тогда исконно русским украшением. Ценился он очень высоко и за его красивый цвет, и за форму жемчужин, особенно «скатный жемчуг», идеально круглой формы и очень гладкий — «на блюдечке не стоит на месте».

К жемчугу на Руси всегда относились с большим почтением. Считалось, что на промысел надо отправляться только будучи чистым и душой и телом. Поэтому для успешной его добычи предварительно обязательно ходили в баню и на исповедь к священнику. Иначе жемчуг в руки не дастся.

Основной промысел обычно приходился на июль-август. К этому времени и вода прогревалась и ее уровень в реках снижался.

«В летнее время, когда вода в реках бывает низка, делают малый из бревен плот, в середине коего вырубливают небольшую дыру, над оною ложатся, покрывая голову, и, опускаясь вдоль по реке, смотрят в дыру, где дно песчанно или иловато. Увидев на дне песчаную раковину, вытаскивают ее сделанными для сего деревянными клещами. Наловив таким образом множество раковин, все без различия раскрывают, не заботясь о том, есть ли там жемчуг или нет, созрел ли он или не созрел, и таким образом умерщвляют жемчужную матку. Часто находят они между несколькими сотнями раковин едва одну жемчужину настоящей цены, такою вредною ловлей ныне жемчужные раковины если не совсем, то по крайней мере приметным образом истреблены. Если бы ловля жемчуга производилась здесь в большой осторожностью, то думаю, что в наших водах и теперь бы находился прекрасный и драгоценный жемчуг в большом количестве».

На мелководье же просто ходили по воде, прощупывая дно ногами.

Ловля жемчуга в р. Кемь, нач. XXв

«Промышленники, увидя зерно, от мяса его отрывают и кладут себе в рот, в коем держат часа два и сие называется «замариванием» После этого жемчуг в мокрой тряпке держат за пазухой, пока он окончательно не затвердеет».

Источник: lovesbeautiful.com