Вопрос этот поначалу может показаться наивным. Каждый прилежный школьник скажет не задумываясь: уголь — вещество растительного происхождения, «продукт преобразования высших и низших растений» (Советский энциклопедический словарь всех изданий). Ни в одном учебнике, ни в одной популярной книжке эта истина не подвергается сомнению. В школе нас твердо убеждали в цепочке: «растения — торф — бурый уголь — каменный уголь — антрацит»…

Что ж, давайте рассмотрим хрестоматийную теорию углеобразования попристальнее.

Итак, в некоем застойном водоеме гниет органическое вещество. Постепенно из растительной массы образуется торф. Погружаясь все глубже, покрываясь наносами, он уплотняется и в результате сложных химических процессов, насыщаясь углеродом, превращается в уголь. На малую нагрузку наносов торф практически не реагирует, но под мощным давлением, обезвоживаясь и уплотняясь, его объем может уменьшаться многократно — что-то подобное происходит при прессовании торфяных брикетов.

Откуда каменный уголь на самом деле ?

Ничего нового, точно так везде и пишут. Однако теперь обратим внимание на следующее обстоятельство. Торфяная залежь окружена осадочными породами, испытывающими те же вертикальные нагрузки, что и торф. Только степень их уплотнения не идет ни в какое сравнение со степенью уплотнения торфа: пески почти не сокращаются в объеме, а глины могут терять всего лишь до 20—30 % исходного объема или немногим более. Поэтому ясно, что кровля над торфяной залежью по мере ее уплотнения и превращения в уголь будет прогибаться и над пластом «новоиспеченного» угля образуется провальная сундучная складка.

Размеры таких складок должны быть весьма солидны: если из метрового пласта торфа получается десятисантиметровый пласт угля, то амплитуда прогиба складки составит около 90 см. Столь же простые расчеты показывают: для угольных пластов и слоев любой мощности и состава размеры ожидаемых складок столь велики, что не заметить их было бы невозможно — амплитуда провала всегда будет превышать мощность самого пласта. Однако вот незадача: нм не приходилось ни видеть таких складок, ни читать о них в какой-либо научной публикации, как отечественной, так и зарубежной. Кровля над углями везде лежит спокойно.

Это означает только одно: материнское вещество углей либо совсем не сокращалось в объеме, либо сокращалось столь же незначительно, как и окружающие его породы. А следовательно, это вещество никак не могло быть торфом. Кстати, к точно такому же выводу приводит и обратный ход анализа. Если с помощью карандаша и бумаги попытаться восстановить исходную позицию разрезов на момент, когда торф еще не превратился в уголь, можно убедиться: такая задача не имеет решения, разрез построить невозможно. Любой может убедиться: одновозрастные пласты придется разорвать и поместить на разных высотах —при этом пластов не хватит, появятся несуразные изгибы и пустоты, которых на самом деле не бывает и быть не может.

Никакое, даже очень резонное единичное замечание или исследование не в силах отменить устоявшихся научных взглядов, особенно если им не одна сотня лет. Поэтому, поговорим еще немножко про усадку торфа. Подсчитано, что при образовании бурого угля коэффициент этой усадки составляет в среднем 5—10, иногда 20, а при образовании каменных углей и антрацитов — и того больше.

Поскольку на торф действует вертикальная нагрузка, пласт как бы сплющивается. Мы уже сказали, что из метрового пласта торфа может получиться пласт бурого угля мощностью в один дециметр. Так что же получается: уникальный угольный пласт Хэт-Крик в Канаде, мощностью около 450 м, породил торфяной пласт толщиной 2 — 4 км?

Конечно, никому не возбраняется предположить, что в древнейшие времена, когда многое на Земле, как считают, было «больше», торфяники могли достигать таких циклопических размеров, однако решительно никаких данных в пользу этого нет. Мощность торфяных слоев на практике измеряется метрами, но никогда — десятками, не говоря уже о сотнях. Академик Д. В. Наливкин называл этот парадокс загадочным.

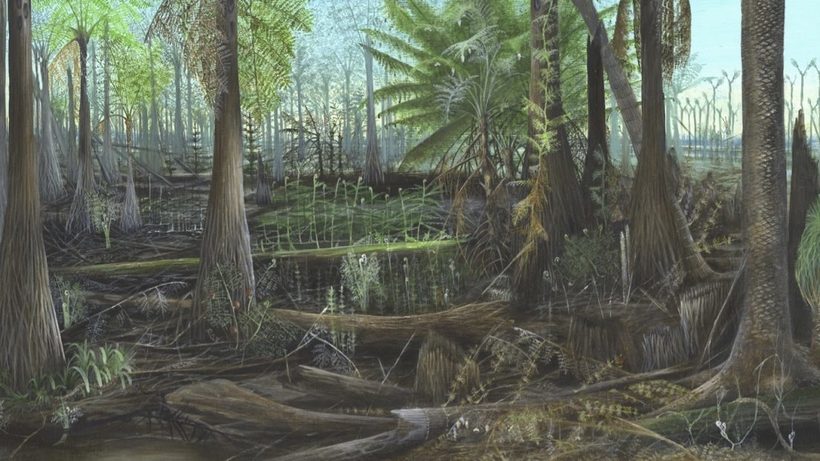

Самое большое количество ископаемых углей образовалось в конце палеозойской эры, в так называемый пермский период 235 — 285 миллионов лет назад. Для тех, кто верит учебникам, это странно, и вот почему. В роскошных чехословацких подарочных альбомах Аугусты и Буриана можно видеть красочные картинки, изображающие густые, непроходимые хвощево-папоротниковые леса, покрывавшие нашу планету в предшествовавшую пермской карбоновую эпоху. Даже термин есть: «каменноугольный лес». Однако до сих пор никто толком не ответил на вопрос, почему этот лес, несмотря на свое название, не дал такого количества углей, как засушливая и растительно бедная пермь.

Попытаемся развеять одно удивление другим. В тот же наиболее щедрый на угли пермский период в тех же угольных регионах зародились залежи каменных и калийных солей. Там, где много соли, ничего не растет или растет с большим трудом (вспомните солончаки — разновидность пустыни). Поэтому уголь и соль принято считать антиподами, антагонистами.

Там, где уголь, соли делать нечего, ее там никогда не ищут — но… то и дело находят! Многие крупные угольные месторождения — в Донбассе, Днепровском бассейне, в восточной Германии — буквально сидят на соляных куполах. В пермское время (и этого никто не оспаривает) произошло самое мощное в геологической истории Земли накопление каменных солей.

Принята такая схема: иссушающий зной, испаряется вода лагун и заливов, и соли осаждаются из рассолов, подобно тому, как это происходит на Кара-Богаз-Голе. Где уж тут взяться ботанической пышности. А угли тем не менее взялись!

До сих пор неясно, каким образом и при каких условиях торф может превратиться в уголь. Обычно говорят, что торф, медленно погружаясь в глубь Земли, последовательно попадает в области возрастающих температур и давлений, где и преобразуется в уголь: при относительно низких температурах — в бурый, при более высоких — в каменный и антрациты. Однако эксперименты в автоклавах были безуспешны: торф нагревали до: всевозможных температур, создавали разные давления, выдерживали при этих условиях сколь угодно долго, но никакого угля, даже бурого, получить не удалось.

В связи с этим высказывают разные предположения: диапазон предполагаемых температур для образования бурого угля колеблется-де, при различной длительности процесса, от 20 до 300 °С, а для антрацитов от 190 до 600 °С. Однако известно, что при нагреве торфа и вмещающих его пород до 300 °С и выше он превратился бы в конечном итоге не в уголь, а в совершенно особые породы — роговики, чего в действительности нет, а все ископаемые угли представляют собой смесь веществ, не носящих на себе никаких следов воздействия высоких температур. К тому же по некоторым вполне тривиальным признакам можно с уверенностью утверждать, что угли многих месторождений никогда не находились на больших глубинах. Что же касается продолжительности углеобразова-тельного процесса, то известно, что угли Подмосковья, одни из древнейших в мире, до сих пор остаются бурыми, а среди многих молодых месторождений встречаются антрациты.

Другой повод для сомнений. Торфяные болота, родоначальники будущих угольных бассейнов, должны бы возникать на обширных равнинах, расположенных вдали от гор, чтобы медленно текущие реки не могли донести сюда обломки горных пород (их называют терригенным материалом). В противном случае торф будет заилен и чистого угля из него уж никак не получится. При этом обязателен и строго стабильный тектонический режим: дно болот должно погружаться достаточно медленно и плавно, чтобы освобождающийся объем успевал заполниться органикой.

Однако изучение угленосных районов показывает, что угольные месторождения сплошь и рядом возникали в межгорных впадинах и предгорных прогибах, вблизи фронта растущих гор, в узких щелевидных долинах — словом, в местах, где терригенный материал накапливается как раз весьма интенсивно, и где торфяники, следовательно, могут быть не только заилены, но и совершенно уничтожены бурными горными потоками. Именно в таких малоподходящих (по теории) условиях встречаются мощные угольные пласты, достигающие 50—80 м.

Источник: masterok.livejournal.com

Рождение угля

Климатические и географические предпосылки

За длительный, даже с точки зрения геолога, период времени, прошедший от кембрийского периода до современности, глобальная температура и концентрация углекислого газа в атмосфере значительно изменялись. Для карбона характерным было снижение как температуры, так и СО2.

Существует два важных условия одновременного снижения этих показателей планеты. Первое меридиональное распределение материков от полюса до полюса, и второе наличие обширного материка в приполюсной области.

Вы удивитесь, но несмотря на огромный временной разрыв на шкале геологического времени, каменноугольный период в чем-то напоминает голоцен, то есть современную эпоху. Во-первых, в результате дрейфа континентальных плит материки располагались на всем пространстве от северного до южного полюса. Во-вторых, на мегаконтиненте Гондвана у южного полюса сформировалась ледниковая шапка, как сегодня в Антарктиде, толщиной более 2,5 км. Вообще, наличие крупного континента или группы континентов в приполюсном районе, способного накапливать большую толщу льда, — крайне важный фактор для формирования глобального климата. И в-третьих, концентрация в атмосферном воздухе углекислого газа, а также средняя годовая температура на планете были почти такими же, как сегодня.

Распределение глобальной температуры и концентрации углекислого газа в различные геологические периоды (Для подготовки иллюстрации использован материал сайта http://www.geocraft.com )

Распределение материков по планете формирует систему океанических течений и, соответственно, перераспределение тепла от экватора в приполюсные районы, которое определяет климат и наличие или отсутствие широтной зональности. В свою очередь, наличие огромного количества льда в южном приполюсном районе также влияет на климат и такие планетарного масштаба параметры, как уровень океана и площадь надводной суши.

Лед Гондваны

Обширное оледенение Гондваны в карбоне оказало огромное влияние на процессы углеобразования в экваториальных широтах той эпохи, в частности, в наших краях.

Европейские геологи делят каменноугольный период на три эпохи (раннюю, среднюю и позднюю), которые в свою очередь разделяются на семь геологических веков: турнейский, визейский, серпуховский, башкирский, московский, касимовский и гжельский. Обилие славянских корней в принятых мировой наукой названиях связано с тем, что отложения каменноугольного возраста очень широко распространены в европейской части России, где они, соответственно, были очень подробно изучены и описаны ещё начиная с XIX века.

Интересно отметить, что американские геологи разделяют карбон на два периода: миссиссипский (360-320 млн. лет), который соответствует ранней эпохе карбона, и пенсильванский (320-286 млн. лет), объединяющий среднюю и позднюю. Так вот, интересной особенностью такого разделения является высокий относительный уровень океана в миссиссипский период и отсутствие либо незначительное количество льда у южного полюса.

В пенсильванский же период обширный приполюсный район Гондваны покрылся толстым ледяным куполом и уровень океана значительно снизился, поскольку вода, из которой сформировались эти льды, была «взята» из Мирового океана. Граница миссиссипский/пенсильванский периоды приблизительно соответствует концу серпуховского — началу башкирского веков. В этот период в течение миллионов лет наблюдалась такая картина. В какой-то период времени, из-за колебаний глобальной температуры, Земля то остывала и ледяная шапка росла, то нагревалась и часть ледяного щита таяла, а высвобождающиеся воды повышали уровень Мирового океана. Таким образом, возникают периодические колебания уровня океанических вод, называемые учеными гляциоэвстатическими колебаниями.

Океан и уголь

Как оказалось, для образования угольных пластов необходимы не только теплый, влажный климат и наличие обильной растительности, а и медленные периодические колебания уровня океана, которые приводят к периодической смене суши и моря в месте скопления отмершей органики. Угольные пласты, как правило, сопровождаются четким чередованием слоев осадков, характерных для материка и для морского мелководья. Таким образом, на разрезе можно видеть песчаники (характерные для дельтовых зон), пресноводные известняки, глинистые сланцы, образовавшиеся на материке, выше — угольный пласт, затем известняки и сланцы, образовавшиеся как морские осадки. Если пластов много, то картина повторяется. То есть, наблюдается цикличность образования осадков, связанная с колебаниями уровня океана и периодическими чередованиями моря и суши, которые, в свою очередь, определяются таянием или накоплением ледника Гондваны.

Для подготовки иллюстрации использован материал сайта http://www.searchanddiscovery.com

Такими местами скопления отживших свое или снесенных ураганами лепидодендронов и сигиллярий, кордаитов и каламитов были прибрежные дельтовые зоны. Сами зоны периодически меняли свое положение и, соответственно, места образования угольных пластов, однако, как видно из приведенных рисунков, в Донбассе в каменноугольном периоде находилась именно такая зона, маркируемая отложениями песчаников (желтый цвет).

Вернувшись к описанию лепидофитовых лесов, произраставших в паралических бассейнах (см. раздел 2), мы вспомним, что на этих заболоченных участках вдоль береговой линии были все условия для скопления больших объемов неокисленной органики, которые и обеспечили появление угольных пластов во всем мире и в Донбассе, в частности. На рисунке показана карта мира с расположением материков, которое они занимали в среднем карбоне. Как видим, Донбасс находился чуть выше экватора и замыкал цепочку мест угленакопления Еврамерики. Можно предположить, что условия угленакопления в Донбассе и, скажем, в Пенсильвании были сходными.

Для подготовки иллюстрации использован материал сайта http://www.scotese.com

Как же происходит «углефикация» скопившейся растительной массы? Прежде всего, отметим, что, находясь под водой, органика уже не контактирует с достаточным количеством кислорода, и процессы окисления замедляются или вообще прекращаются.. Накапливающиеся сверху осадки еще более усиливают консервацию растительной массы.

Со временем, когда толща вышележащих осадков станет значительной, и захороненное органическое вещество погрузится на большую глубину, оно подвергнется там воздействию высоких давлений и температур. Это и приводит к «углефикации». Кстати, скорость осадкообразования в наших краях в тот период составляла 35-40 см за тысячу лет, и в период позднего карбона (312-292 млн. лет) образовалось более 5 км осадков.

Во время «углефикации» из пласта удаляются 98% воды и летучих углеводородных соединений. В зависимости от глубины которой достигнет пласт органики в своём погружении (и, соответственно давления и температуры) образуются торф, лигнит, уголь разных марок или антрацит.

Таким образом, наличие необходимых климатических и географических условий, а также обилие растительной массы есть необходимые условия для начала процесса углеобразования. На приведенной на рисунке циклотеме показаны слои осадочных отложений, исследованные в кернах, полученных при бурении на территории Донецка. Как видим, в течение 4 миллионов лет в нашем городе море несколько раз сменяло дельту реки, а в промежутках между наступлением и отступлением морских вод тут появлялись то озеро, то болото, то речная отмель. Можно предположить, что в те времена в окрестностях Донецка огромная река впадала в глубоко вдающийся залив Уральского океана. Дельта реки, неглубокая и заболоченная, служила местом скопления отмершей органики.

Благодаря упоминавшимся ранее периодическим колебаниям моря, дельта периодически затоплялась морскими водами, поверх органики откладывались морские отложения (глинистые сланцы), затем, море отступало, вновь возникала река, несущая характерные речные осадочные отложения и новый слой органики.

В итоге, как известно, каменноугольные отложения в Донбассе содержат около 130 угольных пластов, мощностью более 45 см каждый.

Как и из чего образовался уголь в наших краях

Временные интервалы, в которые происходило «заложение» угольных пластов в нашем крае, разное. Основная масса приходится на московский и касимовский века (312-304 млн. лет). Например, шахта Бутовка Донецкая 308-307 млн. лет, шахта Засядько и Трудовская — 309-308 млн. лет, шахта Калинина 311-310 млн. лет. Шахта Петровская имеет более ранние отложения углей порядка 318-312 млн. лет (башкирский век), а вот шахта Южнодонбасская имеет угли, заложение которых произошло в серпуховский век 326-318 млн. лет назад. Примечательно, что в наших краях образование угля в основном началось на рубеже серпуховского и башкирского веков, то есть как раз в тот период, когда наблюдалось значительное понижение уровня мирового океана и образовалась около южного полюса обширная гондванская полярная шапка.

Остатки каких растений на практике ученые находят, исследуя угольные пласты и прилегающие к ним породы? С помощью микроскопа можно исследовать их тонко отшлифованные образцы и обнаружить споры и пыльцу древних растений.

Такими исследованиями в каменноугольных отложениях Донбасса обнаружено около 250 видов растений, однако, установлено, что в процессе образования торфа (как первой стадии образования угля) преобладающими были лепидодендроны, ботродендроны, сигиллярии, кордаиты, каламиты, клинолисты и в меньшей степени семенные и споровые папоротники. Причем, для различных территорий нашего региона преобладали различные виды растений.

В районе Доброполья, например, преобладали лепидодендроны, кордаиты и папоротниковые (порядок перечисления соответствует значимости вида при формировании торфа). Лепидодендроны, сигиллярии, кордаиты — в Донецке на шахте Горького. Преобладание растений того или иного вида определялось сложившейся на момент формирования органических отложений климатической ситуацией и количеством доступной влаги. При достаточном обеспечении влагой (например, высоком положении грунтовых вод) преобладали влаголюбивые лепидодендроны и сигиллярии, при недостаточном — кордаиты и папоротники (использован материал сайта http://www.elsevier.com/locate/ijcoalgeo).

Не следует думать, что уголь появился в течение достаточно короткого времени после заложения слоев отмершей органики. Заложение, естественно, произошло в карбоне, а вот собственно углефикация, то есть процесс превращение органики в углерод, был растянут на десятки миллионов лет.

В основном в Донбассе углефикация произошла в ранней перми около 275 млн. лет назад (сакмарский век), т.е. с момента заложения прошло 30-40 млн. лет. На карте, представленной ниже, можно увидеть распределение интенсивности тепловых потоков, возникавших во время максимального погружения отложений карбона в сакмарское время. Как вы помните, марка угля зависит от того, до какой температуры нагревается заложившаяся органическая масса в процессе увеличения толщины слоя осадков, образующихся в последующие геологические периоды. Следует обратить внимание на то, что температура (и, соответственно, тепловой поток) увеличиваются с северо-запада на юго-восток, что совпадает с распределением сортов углей в Донбассе, то есть антрациты сформировались к востоку от Донецка (например, в Шахтерске), а более низкосортные угли — к западу (район Красноармейска).

Использован материалы публикации F. Izart et al. Stratigraphic distribution of macerals and biomarkers in the Donets Basin: Implications for paleoecology, paleoclimatology and eustasy (http://elsevier.com/locate/ijcoalgeo)

Отпечатки каменноугольных растений — основы заложившихся углей (образцы найдены на терриконах Донецка).

Сигиллярия — отпечаток поверхности ствола

Лепидофлойоз — зона крепления спороносных шишек

Источник: dongeosociety.ru

Каменный уголь — состав, характеристика и происхождение

Каменный уголь считается одним из важных ископаемых видов топлива. Несколько веков назад его широкое использование послужило толчком к началу промышленной революции. В современном мире он стал наиболее быстрорастущим энергетическим ресурсом, опережая газ, нефть, атомную и гидроэнергетику, а также любые возобновляемые источники.

Образование и свойства

Уголь — горючее полезное ископаемое, представляющее собой изменённые остатки доисторической растительности, которые изначально накапливались в болотах и торфяниках. Древняя флора консолидировалась между другими слоями осадочных пород и преобразовывалась под воздействием давления и тепла на протяжении миллионов лет.

Таким образом под действием физических сил образовывались пласты и формировался состав каменного угля, включающий углерод (90%), водород (5%) и другие незначительные примеси. Поскольку углерод всё же преобладает, то химическая формула вещества обозначается С — первой буквой латинского слова Carbo.

Происхождение каменного угля подтверждается не только с помощью геологических исследований и методов химического анализа, но и многочисленными находками. В залегающих глубоко под землёй пластах очень часто встречаются отпечатки листьев доисторических папоротников и живых организмов. Активированный уголь является древесным и к ископаемому топливу отношения не имеет. Образование каменного угля началось во время каменноугольного периода от 360 до 290 миллионов лет назад. Качество каждого месторождения определяется физико-химическими условиями формирования и длительностью их воздействия, что называется «органической зрелостью». Отсюда следует классификация породы на несколько разновидностей (рангов) по степени изменения:

Плотность угля изменяется, в зависимости от его ранга и содержания минеральных примесей, снижающих теплотворную способность. Этот показатель имеет важное значение для определения методов обогащения (очистки от примесей).

Относительная плотность измеряется как удельный вес, представляющий собой отношение массы объекта к массе равного объёма воды при t 4 °C. Этот показатель для воды соответствует единице, а значит материалы с удельным весом менее 1 не тонут. Поскольку величина варьируется, в зависимости от ранга, её можно определить для разных марок угля:

- антрацит — 1,47;

- битумный — 1,32;

- суббитуминозный — 1,3;

- бурый — 1,29.

Эти цифры имеют непосредственное отношение к процессу обогащения потому, что примеси значительно изменяют стандартные характеристики. Например, удельный вес пирита (золото дураков), представляющего собой обычную примесь и основной источник серы в угле, составляет от 4,9 до 5,2. Поскольку пирит гораздо плотнее угля, для его удаления используются методы разделения по плотности.

Роль в истории

О свойствах каменного угля люди знали ещё в далёком прошлом. Историки считают, что впервые в коммерческих целях его начали использовать в Китае. Есть свидетельства, что древняя шахта на северо-востоке страны предоставляла это топливо для выплавки меди и литья монет около I тысячелетия до нашей эры. Одна из самых ранних записей на территории Европы была сделана греческим учёным и философом Аристотелем, который упоминал уголь как камень.

Специфические шлаки, найденные среди римских руин в Англии, указывают на активное использование энергии угля до 400 г. до н. э. Хроники Средневековья предоставляют первые упоминания не только о разработке ископаемого карьерным способом, но и его транспортировке морским путём.

Однако широкая добыча началась во время промышленной революции XVIII—XIX вв. , когда спрос на уголь значительно вырос. Этому во многом способствовал усовершенствованный паровой двигатель Джеймса Уатта, запатентованный в 1769 году. Кроме того, в этот период многократно увеличилось изготовление чугуна и стали, требовавшихся для строительства железных дорог, станков и механизмов.

Уголь также использовался для производства фонарного газа. Этот тип освещения настолько распространился в крупных населённых пунктах, что появился термин «городской газ». Лидером по внедрению технологии оказался Лондон. Более широкому применению помешало наступление эры электричества, и с тех пор будущее полезного ископаемого стало тесно связано с выработкой электроэнергии.

Первая действующая станция обеспечивала током бытовые светильники. Она была разработана Томасом Эдисоном и введена в эксплуатацию в 1882 г. в Нью-Йорке.

В 1960-х годах нефть обогнала уголь в качестве крупнейшего источника первичной энергии с огромным ростом в транспортном секторе. Несмотря на конкуренцию, он продолжает занимать важное положение в мировой структуре производства электроэнергии, обеспечивая более трети глобальной потребности. Большие объёмы коксующихся углей применяются в металлургической промышленности.

Запасы и основные месторождения

Запасы угля обнаруживаются в результате геологоразведочных работ. Процесс включает создание геологической карты местности, проведение геохимических и геофизических исследований с последующим разведочным бурением. Территория становится шахтой и горные работы начинаются только в том случае, если месторождение располагает довольно большими и качественными пластами, а их разработка станет рентабельной.

Согласно данным BP Statistical Review, мировое потребление угля в 2018 г. составило 3,732 млн тонн в нефтяном эквиваленте и последние 10 лет растёт на 0,8% ежегодно. К крупнейшим потребителям относятся:

- Китай — около 51% мировой добычи.

- Индия — 11%.

- США — 8,8%.

- ЕС — 6,3%.

- Япония — 3,2%.

- Россия — 2,5%.

- Южная Корея — 2,3%.

При этом более 80% объёма мировых доказанных запасов угля находятся на территории всего 10 государств. Расположены они преимущественно в северном полушарии. Список возглавляют США, имея 25% разведанных залежей. Россия находится на втором месте, а Китай — на третьем. Четвёртым рекордсменом считается Австралия, за которой следуют Индия, Германия, Украина и т. д.

Угольные месторождения называются бассейнами и являются важным национальным ресурсом, обеспечивающим государственную экономику во многих отраслях. Наиболее крупные из них (запасы в миллиардах тонн):

- Аппалачский (284) — расположен в США.

- Донецкий (141) — находится на территории Украины, ДНР, ЛНР и России.

- Тунгусский (2,299) — самый крупный в России и мире.

- Таймырский (217) — на севере Российской Федерации.

- Ленский (1,647) — Россия.

- Печорский (265) — Россия.

- Кузбасский (635) — Россия.

- Рурский (287) — находится на западе Германии.

- Иллинойский (365) — США.

- Канско-Ачинский (638) — расположен на территории РФ.

По приблизительным оценкам ископаемого топлива хватит примерно на 190 лет, однако эта цифра в будущем может измениться. Более совершенные и точные технологии геологоразведки помогают обнаружить новые залежи. Кроме того, не исключено появление методов добычи, позволяющих достигать недоступных ранее пластов.

Способы извлечения из недр

Выбор способа добычи зависит от геологических и природных условий, наличия инфраструктуры, экономических и социальных предпосылок. Основное внимание обращается на следующие факторы:

- количество, качество, толщину и угол наклона пластов, глубину их залегания;

- характер и толщину межпластовых осадочных пород;

- особенности поверхностного рельефа;

- доступность транспортных, энергетических сетей и предприятий переработки;

- экологические последствия;

- форма собственности на земельный участок и его текущее использование.

Все эти данные служат для определения рентабельности будущего предприятия, а также помогают сделать выбор между поверхностной и подземной добычей. Анализ мирового производства показывает, что по количественным показателям оба метода примерно равны, но зависят от сорта угля:

- антрациты составляют около 10% от мировой добычи и разрабатывается подземным способом;

- буроугольные пласты (25%) чаще всего извлекаются из карьеров;

- битумные угли (65%) добываются обоими методами примерно в равных пропорциях.

Открытый способ считается более дешёвым и менее опасным, но весьма вредным для окружающей среды. Его применяют в тех случаях, когда ископаемое залегает на глубине не более 100 м. Уголь извлекают из карьеров с помощью специальной техники: грейдеров, бульдозеров, экскаваторов и большегрузных самосвалов. Высота некоторых машин может сравниться с многоэтажным зданием.

Закрытым способом разрабатывают наиболее ценные марки угля и это оправдывает экономические издержки, связанные со строительством и эксплуатацией шахт. Например, самый ценный антрацит поднимают с глубины более 1,5 км. Эта технология заключается в бурении вертикального ствола, от которого отводятся горизонтальные и наклонные выработки, ведущие к продуктивным пластам. Шахтёрский труд всегда был очень опасным из-за обвалов, выбросов метана и тяжёлых условий, но в нынешнее время он всё больше автоматизируется и место людей занимают угледобывающие комбайны и другая техника.

Воздействие на окружающую среду

Хотя уголь вносит важный вклад в экономическое и социальное развитие во всём мире, его добыча и потребление наносит ощутимый вред окружающей среде. Например, карьерные разработки затрагивают большие площади земли, вызывают эрозию почв, распространение пыли, загрязнение воды, плохо сказываются на местном биоразнообразии.

Подземная добыча предполагает организацию отвалов, внутри которых долгие годы происходят вредные термические процессы и повышается радиационный фон. Шахты опасны возможными провалами грунта и изменением водного баланса местности.

Рекультивация разработок занимает много времени и требует финансовых затрат. Основная её цель состоит в восстановлении нарушенной продуктивной способности земель. Различные программы включают утилизацию отвалов, воспроизводство лесов, сельскохозяйственных угодий и рекреационных зон.

Серьёзную опасность представляют продукты сгорания угля. К ним относятся токсичные оксиды азота (NO и NO2), вызывающий кислотные дожди диоксид серы (SO2), а также углекислый газ (СО2), считающийся основным виновником парникового эффекта в атмосфере планеты. Кроме того, в воздух попадают золы и другие твёрдые частицы.

Несмотря на всеобщую озабоченность по поводу загрязнения воздуха в результате выбросов, в ближайшем будущем использование угля будет продолжаться. Поэтому правительства и учёные разных стран не перестают прилагать большие усилия для поиска более эффективных технологий использования этого ценного сырья.

Источник: nauka.club