Монумент в честь покорителей космоса воздвигнут в Москве в 1964 г. Почти семь лет (1958—1964) ушло на проектирование и сооружение этого обелиска. Авторам пришлось решать не только архитектурно-художественные, но и технические задачи. Первой из них был выбор материалов, в том числе и облицовочных. После долгих экспериментов остановились на отполированных до блеска титановых листах.

Действительно, по многим характеристикам, и прежде всего по коррозионной стойкости, титан превосходит подавляющее большинство металлов и сплавов. Иногда (особенно в популярной литературе) титан называют вечным металлом. Но расскажем сначала об истории этого элемента.

Окисел или не окисел

До 1795 г. элемент № 22 назывался «менакином». Так назвал его в 1791 г. английский химик и минералог Уильям Грегор, открывший новый элемент в минерале менаканите (не ищите это название в современных минералогических справочниках — менаканит тоже переименован, сейчас он называется ильменит).

Спустя четыре года после открытия Грегора немецкий химик Мартин Клапрот обнаружил новый химический элемент в другом минерале — рутил — и в честь царицы эльфов Титании (германская мифология) назвал его титаном.

БАТИСКАФ ТИТАН: История повторяется 111 лет спустя

По другой версии название элемента происходит от титанов, могучих сыновей богини земли — Геп (греческая мифология),

В 1797 г. выяснилось, что Грегор и Клапрот открыли один и тот же элемент, и хотя Грегор сделал это раньше, за новым элементом утвердилось имя, данное ему Клапротом.

Но ни Грегору, ни Клапроту не удалось получить элементный титан. Выделенный ими белый кристаллический порошок был двуокисью титана TiO2. Восстановить этот окисел, выделить из него чистый металл долгое время не удавалось никому из химиков.

В 1823 г. английский ученый У. Волластон сообщил, что кристаллы, обнаруженные им в металлургических шлаках завода «Мертир-Тидвиль»,- не что иное, как чистый титан. А спустя 33 года известный немецкий химик Ф. Вслер доказал, что и эти кристаллы были опять-таки соединением титана, на этот раз — металлоподобным карбонитридом.

Много лет считалось, что металлический титан впервые был получен Берцелиусом в 1825 г. при восстановлении фтортитаната калия металлическим натрием. Однако сегодня, сравнивая свойства титана и продукта, полученного Берцелиусом, можно утверждать, что президент Шведской академии наук ошибался, ибо чистый титан быстро растворяется в плавиковой кислоте (в отличие от многих других кислот), а металлический титан Берцелиуса успешно сопротивлялся ее действию.

В действительности титан был впервые получен лишь в 1875 г. русским ученым Д. К. Кирилловым. Результаты этой работы опубликованы в его брошюре «Исследования над титаном». Но работа малоизвестного русского ученого осталась незамеченной. Еще через 12 лет довольно чистый продукт — около 95 % титана — получили соотечественники Берцелиуса, известные химики Л. Нильсон и О. Петер-сон, восстанавливавшие четыреххлористый титан металлическим натрием в стальной герметической бомбе.

БАТИСКАФ ТИТАН ⚠️ Что случилось на самом деле..

В 1895 г. французский химик А. Муассан, восстанавливая двуокись титана углеродом в дуговой печи и подвергая полученный материал двукратному рафинированию, получил титан, содержавший всего 2% примесей, в основном углерода. Наконец, в 1910 г. американский химик М. Хан-тер, усовершенствовав способ Нильсона и Петерсона, сумел получить несколько граммов титана чистотой около 99%. Именно поэтому в большинстве книг приоритет получения металлического титана приписывается Хантеру, а не Кириллову, Нильсону или Муассану.

Однако ни Хантер, ни его современники не предсказывали титану большого будущего. Всего несколько десятых процента примесей содержалось в.металле, но эти примеси делали титан хрупким, непрочным, непригодным к механической обработке. Поэтому некоторые соединения титана нашли применение раньше, чем сам металл. Четы-реххлористый титан, например, широко использовали в первую мировую войну для создания дымовых завес.

Профессии двуокиси

В 1908 г. в США и Норвегии началось изготовление белил не из соединений свинца и цинка, как делалось прежде, а из двуокиси титана. Такими белилами можно окрасить в несколько раз большую поверхность, чем тем же количеством свинцовых или цинковых белил. К тому же у титановых белил больше отражательная способность, они не ядовиты и не темнеют под действием сероводорода. В медицинской литературе описан случай, когда человек за один раз «принял» 460 г двуокиси титана! (Интересно, с чем он ее спутал?) «Любитель» двуокиси титана не испытал при этом никаких болезненных ощущений. Двуокись титана входит в состав некоторых медицинских препаратов, в частности мазей против кожных болезней.

Однако не медицина, а лакокрасочная промышленность потребляет наибольшие количества ТiO2. Мировое производство этого соединения намного превысило полмиллиона тонн в год. Эмали на основе двуокиси титана широко используют в качестве защитных и декоративных покрытий по металлу и дереву в судостроении, строительстве и машиностроении. Срок службы сооружений и деталей при этом значительно повышается. Титановыми белилами окрашивают ткани, кожу и другие материалы.

Двуокись титана входит в состав фарфоровых масс, тугоплавких стекол, керамических материалов с высокой диэлектрической проницаемостью. Как наполнитель, повышающий прочность и термостойкость, ее вводят в резиновые смеси. Однако все достоинства соединений титана кажутся несущественными на фоне уникальных свойств чистого металлического титана.

Элементный титан

В 1925 г. голландские ученые ван Аркель и де Бур иодидным способом (о нем — ниже) получили титан высокой степени чистоты— 99,9%. В отличие от титана, полученного Хантером, он обладал пластичностью; его можно было ковать на холоде, прокатывать в листы, ленту, проволоку и даже тончайшую фольгу. Но даже не это главное.

Исследования физико-химических свойств металлического титана приводили к почти фантастическим результатам.

Оказалось, например, что титан, будучи почти вдвое легче железа (плотность титана 4,5 г/см3), по прочности превосходит многие стали. Сравнение с алюминием тоже оказалось в пользу титана: титан всего в полтора раза тяжелее алюминия, но зато в шесть раз прочнее и, что особенно важно, он сохраняет свою прочность при температурах до 500°С (а при добавке легирующих элементов —до 650°С), в то время как прочность алюминиевых и магниевых сплавов резко падает уже при 300° С.

Титан обладает и значительной твердостью: он в 12 раз тверже алюминия, в 4 раза — железа и меди. Еще одна важная характеристика металла — предел текучести. Чем он выше, тем лучше детали из этого металла сопротивляются эксплуатационным нагрузкам, тем дольше они сохраняют свои формы и размеры. Предел текучести у титана почти в 18 раз выше, чем у алюминия.

В отличие от большинства металлов титан обладает значительным электросопротивлением: если электропроводность серебра принять за 100, то электропроводность меди равна 94, алюминия — 60, железа и платины—15, а титана — всего 3,8. Вряд ли нужно объяснять, что это свойство, как и немагнитность титана, представляет интерес для радиоэлектроники и электротехники.

Замечательна устойчивость титана против коррозии. На пластинке из этого металла за 10 лет пребывания в морской воде не появилось и следов коррозии.

Из титановых сплавов сделаны несущие винты современных тяжелых вертолетов. Рули поворота, элероны и некоторые другие ответственные детали сверхзвуковых самолетов тоже изготовлены из этих сплавов. На многих химических производствах сегодня можно встретить целые аппараты и колонны, выполненные из титана.

Как получают титан

Цена — вот что еще тормозит производство и потребление титана. Собственно, высокая стоимость — не врожденный порок титана. В земной коре его много — 0,63%. Все еще высокая цена титана — следствие сложности извлечения его из руд. Объясняется она высоким сродством титана ко многим элементам и прочностью химических связей в его природных соединениях. Отсюда сложности технологии.

Вот как выглядит магниетермический способ производства титана, разработанный в 1940 г. американским ученым В. Кроллем.

Двуокись титана с помощью хлора (в присутствии углерода) переводят в четыреххлористый титан:

TiO2+C+2Cl2 → TiCl4+CО2.

Процесс идет в шахтных электропечах при 800—1250° С. Другой вариант — хлорирование в расплаве солей щелочных металлов NaCl и КСl. Следующая операция (в одинаковой мере важная и трудоемкая) — очистка TiCl4 от примесей — проводится разными способами и веществами. Четыреххлористый титан в обычных условиях представляет собой жидкость с температурой кипения 136° С.

Разорвать связь титана с хлором легче, чем с кислородом. Это можно сделать с помощью магния по реакции

TiCl4+2Mg → Ti+2MgCl2.

Эта реакция идет в стальных реакторах при 900° С. В результате образуется так называемая титановая губка, пропитанная магнием и хлоридом магния. Их испаряют в герметичном вакуумном аппарате при 950° С, а титановую губку затем спекают или переплавляют в компактный металл.

Натриетермический метод получения металлического титана в принципе мало чем отличается от магниетермиче-ского. Эти два метода наиболее широко применяются в промышленности.

Для получения более чистого титана и поныне используется иодидный метод, предложенный ван Аркелем и де Буром. Металлотермический губчатый титан превращают в иодид TiI4, который затем возгоняют в вакууме. На своем пути пары иодида титана встречают раскаленную до 1400° С титановую проволоку. При этом иодид разлагается, и на проволоке нарастает слой чистого титана. Этсф метод производства титана малопроизводителен и дорог, поэтому в промышленности он применяется крайне ограниченно. Несмотря на трудоемкость и энергоемкость производства титана , оно уже стало одной из важнейших подотраслей цветной металлургии .

Статья на тему Титан история

Похожие страницы:

Титан (Titanium) [no_toc] Титан это цветной металл Ат. вес 47,90. Титан очень распространен в природе; составляя 0,61% от веса земной.

ТИТАН ПРИМЕНЕНИЕ Роль титана как конструкционного материала , основы высокопрочных сплавов для авиации , судостроения и ракетной техники , быстро.

ТИТАН анализ Ti, Качественная реакция на Титан N-Бензоил-N-фенилгидроксиламин ( БФГА) В 10 М растворе НСl БФГА с титаном образует ВКС, экстрагируемое.

Титан это химический элемент, простое вещество, имеет формулу Ti, в сплаве с другими металлами имеет (память) уникальные свойства восстанавливать свое.

ТИТАНОВЫЙ ПОРОШОК Мелкие частицы титана различной формы. В пром. масштабах порошок получают преим. гидриднокальциевым восстановлением двуокиси титана (или смеси окислов.

Двуокись титана Производство двуокиси титана для лакокрасочной промышленности и других потребителей возникло в XIX в.— значительно раньше выплавки металла (вторая.

Понравилась статья поделись ей

Leave a Comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник: znaesh-kak.com

Титан (элемент)

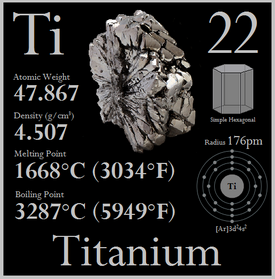

Простое вещество титан в нормальных условиях — это лёгкий переходный металл серебристо-белого цвета. Обладает высокой коррозионной стойкостью.

- 1 История

- 2 Происхождение названия

- 3 Нахождение в природе

- 4 Месторождения

- 5 Запасы и добыча

- 6 Физические свойства

- 6.1 Изотопы

- 9.1 В чистом виде и в виде сплавов

- 9.2 В виде соединений

- 9.3 Анализ рынков потребления

- 9.4 Цены

История

Открытие диоксида титана (TiO2) сделали практически одновременно и независимо друг от друга англичанин У. Грегор и немецкий химик М. Г. Клапрот. У. Грегор, исследуя состав магнитного железистого песка (Крид, Корнуолл, Англия, 1791), выделил новую «землю» (оксид) неизвестного металла, которую назвал менакеновой. В 1795 году немецкий химик Клапрот открыл в минерале рутиле новый элемент и назвал его титаном. Спустя два года Клапрот установил, что рутил и менакеновая земля — оксиды одного и того же элемента, за которым и осталось название «титан», предложенное Клапротом. Через 10 лет открытие титана состоялось в третий раз: французский учёный Л. Воклен обнаружил титан в анатазе и доказал, что рутил и анатаз — идентичные оксиды титана.

Первый образец металлического титана получил в 1825 году швед Й. Я. Берцелиус. Из-за высокой химической активности титана и сложности его очистки чистый образец Ti получили голландцы А. ван Аркел и И. де Бур в 1925 году термическим разложением паров иодида титана TiI4.

Титан не находил промышленного применения, пока люксембуржец Вильгельма Кролла в 1940 году не запатентовал простой магниетермический метод восстановления металлического титана из тетрахлорида; этот метод ( процесс Кролла (англ.) ( рус. ) до настоящего времени остаётся одним из основных в промышленном получении титана.

Происхождение названия

Металл получил своё название в честь титанов, персонажей древнегреческой мифологии, детей Геи. Название элементу дал Мартин Клапрот в соответствии со своими взглядами на химическую номенклатуру в противовес французской химической школе, где элемент старались называть по его химическим свойствам. Поскольку немецкий исследователь сам отметил невозможность определения свойств нового элемента только по его оксиду, он подобрал для него имя из мифологии, по аналогии с открытым им ранее ураном.

Нахождение в природе

Титан находится на 9-м месте по распространённости в природе. Содержание в земной коре — 0,57 % по массе, в морской воде — 0,001 мг/л [4] . В ультраосновных породах 300 г/т, в основных — 9 кг/т, в кислых 2,3 кг/т, в глинах и сланцах 4,5 кг/т. В земной коре титан почти всегда четырёхвалентен и присутствует только в кислородных соединениях. В свободном виде не встречается.

Титан в условиях выветривания и осаждения имеет геохимическое сродство с Al2O3. Он концентрируется в бокситах коры выветривания и в морских глинистых осадках. Перенос титана осуществляется в виде механических обломков минералов и в виде коллоидов. До 30 % TiO2 по весу накапливается в некоторых глинах.

Минералы титана устойчивы к выветриванию и образуют крупные концентрации в россыпях. Известно более 100 минералов, содержащих титан. Важнейшие из них: рутил TiO2, ильменит FeTiO3, титаномагнетит FeTiO3 + Fe3O4, перовскит CaTiO3, титанит (сфен) CaTiSiO5. Различают коренные руды титана — ильменит-титаномагнетитовые и россыпные — рутил-ильменит-цирконовые [3] .

Месторождения

Крупные коренные месторождения титана находятся на территории ЮАР, России, Украины, Канады, США, Китая, Норвегии, Швеции, Египта, Австралии, Индии, Южной Кореи, Казахстана; россыпные месторождения имеются в Бразилии, Индии, США, Сьерра-Леоне, Австралии [3] [5] . В странах СНГ ведущее место по разведанным запасам титановых руд занимает РФ (58,5 %) и Украина (40,2 %) [6] . Крупнейшее месторождение в России — Ярегское.

Запасы и добыча

По данным на 2002 год, 90 % добываемого титана использовалось на производство диоксида титана TiO2. Мировое производство диоксида титана составляло 4,5 млн т в год. Подтверждённые запасы диоксида титана (без России) составляют около 800 млн т На 2006 год, по оценке Геологической службы США, в пересчёте на диоксид титана и без учёта России, запасы ильменитовых руд составляют 603—673 млн т, а рутиловых — 49,7—52,7 млн т [7] . Таким образом, при нынешних темпах добычи мировых разведанных запасов титана (без учёта России) хватит более чем на 150 лет.

Крупнейший в мире производитель титана — российская компания «ВСМПО-Ависма».

Физические свойства

Изотопы

Основная статья: Изотопы титана

Известны изотопы титана с массовыми числами от 38 до 63 (количество протонов 22, нейтронов от 16 до 41), и 2 ядерных изомера. Природный титан состоит из смеси пяти стабильных изотопов: 46 Ti (изотопная распространенность 7,95 %), 47 Ti (7,75 %), 48 Ti (73,45 %), 49 Ti (5,51 %), 50 Ti (5,34 %). Среди искусственных изотопов самые долгоживущие 44 Ti (период полураспада 60 лет) и 45 Ti (период полураспада 184 минуты).

Химические свойства

Устойчив к коррозии благодаря оксидной плёнке, но при измельчении в порошок, а также в тонкой стружке или проволоке титан пирофорен [3] . Титановая пыль имеет свойство взрываться. Температура вспышки — 400 °C. Титановая стружка пожароопасна. Титан устойчив к разбавленным растворам многих кислот и щелочей (кроме HF, H3PO4 и концентрированной H2SO4).

Титан устойчив к влажному хлору и водным растворам хлора [2] . Легко реагирует даже со слабыми кислотами в присутствии комплексообразователей, например, с плавиковой кислотой HF он взаимодействует благодаря образованию комплексного аниона [TiF6] 2− . Титан наиболее подвержен коррозии в органических средах, так как в присутствии воды на поверхности титанового изделия образуется плотная пассивная плёнка из оксидов и гидрида титана. Наиболее заметное повышение коррозионной стойкости титана заметно при повышении содержания воды в агрессивной среде с 0,5 до 8,0 %, что подтверждается электрохимическими исследованиями электродных потенциалов титана в растворах кислот и щелочей в смешанных водно-органических средах [12] . При нагревании на воздухе до 1200 °C Ti загорается ярким белым пламенем с образованием оксидных фаз переменного состава TiOx.

Из растворов солей титана осаждается гидроксид TiO(OH)2·xH2O, осторожным прокаливанием которого получают оксид TiO2. Гидроксид TiO(OH)2·xH2O и диоксид TiO2 амфотерны. TiO2 взаимодействует с серной кислотой при длительном кипячении.

При сплавлении с содой Na2CO3 или поташом K2CO3 оксид TiO2 образует титанаты: [math]displaystyle < mathsf>[/math] При нагревании Ti взаимодействует с галогенами (например, с хлором — при 550 °C [2] ). Тетрахлорид титана TiCl4 при обычных условиях — бесцветная жидкость, сильно дымящая на воздухе, что объясняется гидролизом TiCl4, содержащимися в воздухе парами воды и образованием мельчайших капелек HCl и взвеси гидроксида титана. Восстановлением TiCl4 водородом, алюминием, кремнием, другими сильными восстановителями, получен трихлорид и дихлорид титана TiCl3 и TiCl2 — твёрдые вещества, обладающие сильными восстановительными свойствами. Ti взаимодействует с Br2 и I2. С азотом N2 выше 400 °C титан образует нитрид TiNx (x = 0,58—1,00). Титан — единственный элемент, который горит в атмосфере азота [2] . При взаимодействии титана с углеродом образуется карбид титана TiCx (x = 0,49—1,00). При нагревании Ti поглощает H2 с образованием соединения переменного состава TiHx (x = 2,00—2,98). При нагревании эти гидриды разлагаются с выделением H2 [13] . Титан образует сплавы и интерметаллические соединения со многими металлами.

Получение

Брусок кристаллического титана (чистота 99,995 %, вес 283 г, длина 14 см, диаметр 25 мм), изготовленный на заводе «Уралредмет» иодидным методом ван Аркеля и де Бура.

Как правило, исходным материалом для производства титана и его соединений служит диоксид титана со сравнительно небольшим количеством примесей. В частности, это может быть рутиловый концентрат, получаемый при обогащении титановых руд. Однако запасы рутила в мире весьма ограничены, и чаще применяют так называемый синтетический рутил или титановый шлак, получаемые при переработке ильменитовых концентратов. Для получения титанового шлака ильменитовый концентрат восстанавливают в электродуговой печи, при этом железо отделяется в металлическую фазу (чугун), а невосстановленные оксиды титана и примесей образуют шлаковую фазу. Богатый шлак перерабатывают хлоридным или сернокислотным способом. Концентрат титановых руд подвергают сернокислотной или пирометаллургической переработке. Продукт сернокислотной обработки — порошок диоксида титана TiO2. Пирометаллургическим методом руду спекают с коксом и обрабатывают хлором, получая пары тетрахлорида титана TiCl4: [math]displaystyle < mathsf>[/math] Образующиеся пары TiCl4 при 850 °C восстанавливают магнием: [math]displaystyle < mathsf>[/math] Кроме этого, в настоящее время начинает получать популярность так называемый процесс FFC Cambridge, названный по именам его разработчиков Дерека Фрэя, Тома Фартинга и Джорджа Чена из Кембриджского университета, где он был создан. Этот электрохимический процесс позволяет осуществлять прямое непрерывное восстановление титана из оксида в расплаве смеси хлорида кальция и негашёной извести (оксида кальция). В этом процессе используется электролитическая ванна, наполненная смесью хлорида кальция и извести, с графитовым расходуемым (либо нейтральным) анодом и катодом, изготовленным из подлежащего восстановлению оксида. При пропускании через ванну тока температура быстро достигает ~1000—1100 °C, и расплав оксида кальция разлагается на аноде на кислород и металлический кальций: [math]displaystyle < mathsf>[/math] Полученный кислород окисляет анод (в случае использования графита), а кальций мигрирует в расплаве к катоду, где и восстанавливает титан из его оксида: [math]displaystyle < mathsf>[/math] [math]displaystyle < mathsf>[/math] Образующийся оксид кальция вновь диссоциирует на кислород и металлический кальций, и процесс повторяется вплоть до полного преобразования катода в титановую губку либо исчерпания оксида кальция. Хлорид кальция в данном процессе используется как электролит для придания электропроводности расплаву и подвижности активным ионам кальция и кислорода.

При использовании инертного анода (например, диоксида олова), вместо углекислого газа на аноде выделяется молекулярный кислород, что меньше загрязняет окружающую среду, однако процесс в таком случае становится менее стабильным, и, кроме того, в некоторых условиях более энергетически выгодным становится разложение хлорида, а не оксида кальция, что приводит к высвобождению молекулярного хлора. Полученную титановую «губку» переплавляют и очищают. Рафинируют титан иодидным способом или электролизом, выделяя Ti из TiCl4. Для получения титановых слитков применяют дуговую, электронно-лучевую или плазменную переработку.

Применение

В разделе не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску).

Информация должна быть проверяема, иначе она может быть удалена. Вы можете отредактировать статью, добавив ссылки на авторитетные источники в виде сносок. Эта отметка установлена 7 декабря 2012 года.

Источник: xn--h1ajim.xn--p1ai

Титан Ti

Монумент в честь покорителей космоса воздвигнут в Москве в 1964 г. Почти семь лет (1958-1964) ушло на проектирование и сооружение этого обелиска. Авторам пришлось решать не только архитектурнохудожественные, но и технические задачи. Первой из них был выбор материалов, в том числе и облицовочных. После долгих экспериментов остановились на отполированных до блеска титановых листах.

Действительно, по многим характеристикам, и прежде всего по коррозионной стойкости, титан превосходит подавляющее большинство металлов и сплавов. Иногда (особенно в популярной литературе) титан называют вечным металлом. Но расскажем сначала об истории этого элемента.

Окисел или не окисел?

До 1795 г. элемент № 22 назывался «менакином». Так назвал его в 1791 г. английский химик и минералог Уильям Грегор, открывший новый элемент в минерале менаканите (не ищите это название в современных минералогических справочниках — менаканит тоже переименован, сейчас он называется ильменитом).

Спустя четыре года после открытия Грегора немецкий химик Мартин Клапрот обнаружил новый химический элемент в другом минерале — рутиле — ив честь царицы эльфов Титании (германская мифология) назвал его титаном.

По другой версии название элемента происходит от титанов, могучих сыновей богини земли — Геи (греческая мифология).

В 1797 г. выяснилось, что Грегор и Клапрот открыли один и тот же элемент, и хотя Грегор сделал это раньше, за новым элементом утвердилось имя, данное ему Клапротом.

Но ни Грегору, ни Клапроту не удалось получить элементный титан. Выделенный ими белый кристаллический порошок был двуокисью титана TiO2. Восстановить этот окисел, выделить из пего чистый металл долгое время не удавалось никому из химиков.

В 1823 г. английский ученый У. Волластон сообщил, что кристаллы, обнаруженные им в металлургических шлаках завода «Мертир-Тидвиль», — не что иное, как чистый титан. А спустя 33 года известный немецкий химик Ф. Вёлер доказал, что и эти кристаллы были опять-таки соединением титана, на этот раз — металлоподобным карбонитридом.

Много лет считалось, что металлический титан впервые был получен Берцелиусом в 1825 г. при восстановлении фтортитаната калия металлическим натрием. Однако сегодня, сравнивая свойства титана и продукта, полученного Берцелиусом, можно утверждать, что президент Шведской академии наук ошибался, ибо чистый titabnum быстро растворяется в плавиковой кислоте (в отличие от многих других кислот), а металлический титан Берцелиуса успешно сопротивлялся ее действию.

В действительности Ti был впервые получен лишь в 1875 г. русским ученым Д. К. Кирилловым. Результаты этой работы опубликованы в его брошюре «Исследования над титаном». Но работа малоизвестного русского ученого осталась незамеченной. Еще через 12 лет довольно чистый продукт — около 95% титана — получили соотечественники Берцелиуса, известные химики Л. Нильсон и О. Петерсон, восстанавливавшие четыреххлористый титан металлическим натрием в стальной герметической бомбе.

В 1895 г. французский химик А. Муассан, восстанавливая двуокись титана углеродом в дуговой печи и подвергая полученный материал двукратному рафинированию, получил титан, содержавший всего 2% примесей, в основном углерода. Наконец, в 1910 г. американский химик М. Хантер, усовершенствовав способ Нильсона и Петерсона, сумел получить несколько граммов титана чистотой около 99%. Именно поэтому в большинстве книг приоритет получения металлического титана приписывается Хантеру, а не Кириллову, Нильсону или Муассану.

Однако ни Хантер, ни его современники не предсказывали титану большого будущего. Всего несколько десятых процента примесей содержалось в металле, но эти примеси делали титан хрупким, непрочным, непригодным к механической обработке. Поэтому некоторые соединения титана нашли применение раньше, чем сам металл. Четыреххлористый Ti, например, широко использовали в первую мировую войну для создания дымовых завес.

№22 в медицине

В 1908 г. в США и Норвегии началось изготовление белил не из соединений свинца и цинка, как делалось прежде, а из двуокиси титана. Такими белилами можно окрасить в несколько раз большую поверхность, чем тем же количеством свинцовых или цинковых белил. К тому же у титановых белил больше отражательная способность, они не ядовиты и не темнеют под действием сероводорода. В медицинской литературе описан случай, когда человек за один раз «принял» 460 г двуокиси титана! (Интересно, с чем он ее спутал?) «Любитель» двуокиси титана не испытал при этом никаких болезненных ощущений. TiO2 входит в состав некоторых медицинских препаратов, в частности мазей против кожных болезней.

Однако не медицина, а лакокрасочная промышленность потребляет наибольшие количества TiO2. Мировое производство этого соединения намного превысило полмиллиона тонн в год. Эмали на основе двуокиси титана широко используют в качестве защитных и декоративных покрытий по металлу и дереву в судостроении, строительстве и машиностроении. Срок службы сооружений и деталей при этом значительно повышается. Титановыми белилами окрашивают ткани, кожу и другие материалы.

Ti в промышленности

Двуокись титана входит в состав фарфоровых масс, тугоплавких стекол, керамических материалов с высокой диэлектрической проницаемостью. Как наполнитель, повышающий прочность и термостойкость, ее вводят в резиновые смеси. Однако все достоинства соединений титана кажутся несущественными на фоне уникальных свойств чистого металлического титана.

Элементный титан

В 1925 г. голландские ученые ван Аркель и де Бур иодидным способом (о нем — ниже) получили титан высокой степени чистоты — 99,9%. В отличие от титана, полученного Хантером, он обладал пластичностью: его можно было ковать на холоде, прокатывать в листы, ленту, проволоку и даже тончайшую фольгу. Но даже не это главное.

Исследования физикохимических свойств металлического титана приводили к почти фантастическим результатам. Оказалось, например, что титан, будучи почти вдвое легче железа (плотность титана 4,5 г/см 3 ), по прочности превосходит многие стали. Сравнение с алюминием тоже оказалось в пользу титана: титан всего в полтора раза тяжелее алюминия, но зато в шесть раз прочнее и, что особенно важно, он сохраняет свою прочность при температурах до 500°С (а при добавке легирующих элементов — до 650°С), в то время как прочность алюминиевых и магниевых сплавов резко падает уже при 300°С.

Титан обладает и значительной твердостью: он в 12 раз тверже алюминия, в 4 раза — железа и меди. Еще одна важная характеристика металла — предел текучести. Чем он выше, тем лучше детали из этого металла сопротивляются эксплуатационным нагрузкам, тем дольше они сохраняют свои формы и размеры. Предел текучести у титана почти в 18 раз выше, чем у алюминия.

В отличие от большинства металлов титан обладает значительным электросопротивлением: если электропроводность серебра принять за 100, то электропроводность меди равна 94, алюминия — 60, железа и платины — 15, а титана — всего 3,8. Вряд ли нужно объяснять, что это свойство, как и немагнитность титана, представляет интерес для радиоэлектроники и электротехники.

Замечательна устойчивость титана против коррозии. На пластинке из этого металла за 10 лет пребывания в морской воде не появилось и следов коррозии. Из титановых сплавов сделаны несущие винты современных тяжелых вертолетов. Рули поворота, элероны и некоторые другие ответственные детали сверхзвуковых самолетов тоже изготовлены из этих сплавов. На многих химических производствах сегодня можно встретить целые аппараты и колонны, выполненные из титана.

Как получают титан

Цена — вот что еще тормозит производство и потребление титана. Собственно, высокая стоимость — не врожденный порок титана. В земной коре его много — 0,63%. Все еще высокая цена титана — следствие сложности извлечения его из руд. Объясняется она высоким сродством титана ко многим элементам и прочностью химических связей в его природных соединениях.

Отсюда — сложности технологии. Вот как выглядит магниетермический способ производства титана, разработанный в 1940 г. американским ученым В. Кроллем.

Двуокись титана с помощью хлора (в присутствии углерода) переводят в четыреххлористый титан:

Процесс идет в шахтных электропечах при 800-1250°С. Другой вариант — хлорирование в расплаве солей щелочных металлов NaCl и KCl Следующая операция (в одинаковой мере важная и трудоемкая) — очистка TiCl4 от примесей — проводится разными способами и веществами. Четыреххлористый титан в обычных условиях представляет собой жидкость с температурой кипения 136°С.

Разорвать связь титана с хлором легче, чем с кислородом. Это можно сделать с помощью магния по реакции

Эта реакция идет в стальных реакторах при 900°С. В результате образуется так называемая титановая губка, пропитанная магнием и хлоридом магния. Их испаряют в герметичном вакуумном аппарате при 950°С, а титановую губку затем спекают или переплавляют в компактный металл.

Натриетермический метод получения металлического титана в принципе мало чем отличается от магниетермического. Эти два метода наиболее широко применяются в промышленности. Для получения более чистого титана и поныне используется иодидный метод, предложенный ван Аркелем и де Буром.

Металлотермический губчатый титан превращают в иодид TiI4, который затем возгоняют в вакууме. На своем пути пары иодида титапа встречают раскаленную до 1400°С титановую проволоку. При этом иодид разлагается, и на проволоке нарастает слой чистого титана. Этот метод производства титана малопроизводителен и дорог, поэтому в промышленности он применяется крайне ограниченно.

Несмотря на трудоемкость и энергоемкость производства титана, оно уже стало одной из важнейших подотраслей цветной металлургии. Мировое производство титана развивается очень быстрыми темпами. Об этом можно судить даже по тем обрывочным сведениям, которые попадают в печать.

Известно, что в 1948 г. в мире было выплавлено лишь 2 т титана, а спустя 9 лет — уже 20 тыс. т. Значит, в 1957 г. 20 тыс. т титана приходилось на все страны, а в 1980 г. только США потребляли. 24,4 тыс. т. титана. Еще недавно, кажется, титан называли редким металлом — сейчас он важнейший конструкционный материал. Объясняется это только одним: редким сочетанием полезных свойств элемента № 22. И, естественно, потребностями техники.

Роль титана как конструкционного материала, основы высокопрочных сплавов для авиации, судостроения и ракетной техники, быстро возрастает. Именно в сплавы идет большая часть выплавляемого в мире титана. Широко известен сплав для авиационной промышленности, состоящий из 90% титана, 6% алюминия и 4% ванадия. В 1976 г. в американской печати появились сообщения о новом сплаве того же назначения: 85% титана, 10% ванадия, 3% алюминия и 2% железа. Утверждают, что этот сплав не только лучше, но и экономичнее.

А вообще в титановые сплавы входят очень многие элементы, вплоть до платины и палладия. Последние (в количестве 0,1-0,2%) повышают и без того высокую химическую стойкость титановых сплавов.

Несмотря на то что титан дорог, замена им более дешевых материалов во многих случаях оказывается экономически выгодной. Вот характерный пример. Корпус химического аппарата, изготовленный из нержавеющей стали, стоит 150 рублей, а из титанового сплава — 600 рублей. Но при этом стальной реактор служит лишь 6 месяцев, а титановый — 10 лет. Прибавьте затраты на замену стальных реакторов, вынужденные простои оборудования — и станет очевидно, что применять дорогостоящий титан бывает выгоднее, чем сталь.

Значительные количества титана использует металлургия. Существуют сотни марок сталей и других сплавов, в состав которых титан входит как легирующая добавка. Его вводят для улучшения структуры металлов, увеличения прочности и коррозийной стойкости.

Некоторые ядерные реакции должны совершаться в почти абсолютной пустоте. Ртутными насосами разрежение может быть доведено до нескольких миллиардных долей атмосферы. Но этого недостаточно, а ртутные насосы на большее неспособны. Дальнейшая откачка воздуха осуществляется уже особыми титановыми насосами. Кроме того, для достижения еще большего разрежения по внутренней поверхности камеры, где протекают реакции, распыляют мелкодисперсный титан.

Титан часто называют металлом будущего. Факты, которыми уже сейчас располагают наука и техника, убеждают, что это не совсем так — титан уже стал металлом настоящего.

- ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ. Лишь три технически важных металла — алюминий, железо и магний — распространены в природе больше, чем титан. Количество титана в земной коре в несколько раз превышает запасы меди, цинка, свинца, золота, серебра, платины, хрома, вольфрама, ртути, молибдена, висмута, сурьмы, никеля и олова, вместе взятых.

- МИНЕРАЛЫ ТИТАНА. Известно около 70 минералов титана, в которых он находится в виде двуокиси или солеи титановой кислоты. Наибольшее практическое значение имеют ильменит, рутил, перовскит и сфен. Ильменит — метатитанат железа FeTiO3 — содержит 52,65% TiO2. Название этого минерала связано с тем, что он был найден на Урале в Ильменских горах. Крупнейшие россыпи ильменитовых песков имеются в Индии. Другой важнейший минерал — рутил представляет собой двуокись титана. Промышленное значение имеют также титаномагнетиты — природная смесь ильменита с минералами железа. Богатые месторождения титановых руд есть в СССР, США, Индии, Норвегии, Канаде, Австралии и других странах. Не так давно геологи открыли в Северном Прибайкалье новый титансодержащий минерал, который был назван ландауитом в честь советского физика академика Л. Д. Ландау. Всего на земном шаре известно более 150 значительных рудных и россыпных месторождений титана.

Источник: natural-museum.ru