Почему в опыте Штерна наблюдалось не только смещение, но и размытие полоски из атомов серебра?

Пример готовой контрольной работы по предмету: Физика

1. Почему в опыте Штерна наблюдалось не только смещение, но и размытие полоски из атомов серебра?

2. При вращении прибора Штерна с частотой 45 с-1 среднее смещение полоски серебра, обусловленное вращением, составляло 1,12 см. Радиусы внутреннего и внешнего цилиндров соответственно равны 1,2 и 16 см. Найти среднюю квадратичную скорость атомов серебра из данных опыта и сравнить ее с теоретическим значением, если температура накала платиновой нити равна 1500 К.

3. Какое количество вещества содержится в газе, если при давлении

20. кПа и температуре 240 К его объем равен 40 л?

4. Каково давление сжатого воздуха, находящегося в баллоне вместимостью 20 л при температуре

1. °С, если масса этого воздуха 2 кг?

Задача № 5. В баллоне вместимостью 25 л находится смесь газов, состоящая из аргона (Аr) массой 20 г и гелия (Не) массой 2 г при температуре 301 К. Найти давление смеси газов на стенки сосуда.

Опыт Штерна

Задача №

6. Найти массу природного горючего газа объемом 64 м 3, считая, что объем указан при нормальных условиях. Молярную массу природного горючего газа считать равной молярной массе метана (СН 4).

3. находящийся при температуре

10. кПа, перевели в жидкое состояние. Какой объем займет жидкий воздух, если его плотность

Задача № 8. В одинаковых баллонах при одинаковой температуре находятся водород (Н 2) и углекислый газ (СО 2).

Массы газов одинаковы. Какой из газов производит большее давление на стенки баллона и во сколько раз?

57. приведена изотерма для 1 моль газа при температуре 260 К. Построить на этом же чертеже изотермы: а) для 1 моль газа при 390 К; б) для 2 моль газа при 260 К.

Задача № 10. В баллоне находится газ при температуре

1. °С. Во сколько раз уменьшится давление газа, если

40. его выйдет из баллона, а температура при этом понизится на 8 °С?

Выдержка из текста

1. Почему в опыте Штерна наблюдалось не только смещение, но и размытие полоски из атомов серебра?

Размытие полоски при конденсации атомов серебра на внутренней поверхности вращающегося цилиндра в опыте Штерна указывает на тот факт, что не все атомы серебра движутся с одинаковой скоростью. Встречаются очень «быстрые» атомы, скорости которых во много раз превосходят среднюю квадратичную скорость. Но есть и «медленные» атомы, скорость которых близка к нулю.

Список использованной литературы

Рымкевич, А. П. Физика. Задачник. 1011 кл.: пособие для общеобразоват. Учреждений / А. П. Рымкевич. 10-е изд., стереотип.

М.: Дрофа, 2006. 188, [4]

Опыт Штерна — экспериментальное подтверждение теории

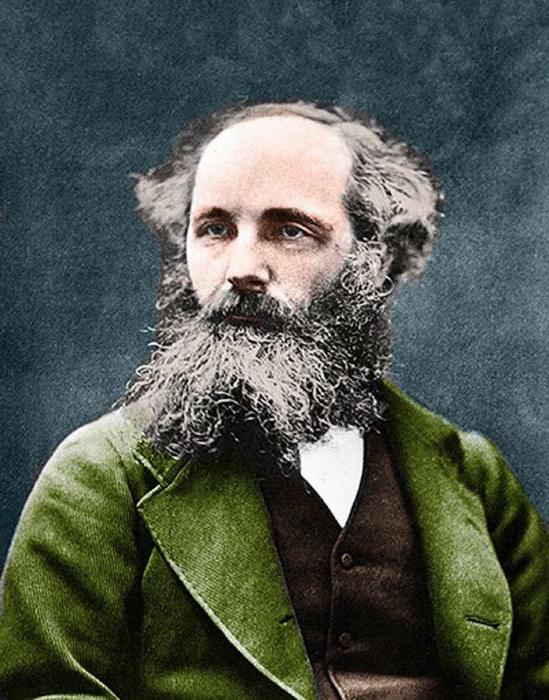

Понимание того, что в основе строения любого вещества лежит существование мельчайших частиц – атомов и молекул, находящихся в непрерывном движении и активном взаимодействии между собой, – возникло в XIX веке. В разработке молекулярно-кинетической теории на бумаге участвовали физики Рудольф Клаузиус, Людвиг Больцман и особенно Джеймс Максвелл. Вскоре последовали и подтверждающие её практические исследования. Важнейшим из них является опыт Штерна, проведенный в 1920 году.

Гений эксперимента

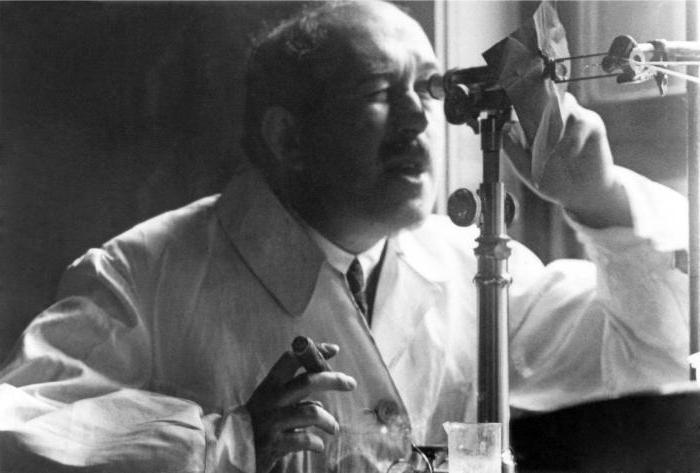

В биографии нобелевского лауреата по физике (1943 г.) Отто Штерна (1888-1969) есть период, когда он успешно занимался теоретическими разработками проблем термодинамики на основе постулатов квантовой механики. Руководителем его научной работы одно время был Альберт Эйнштейн. Подлинное уважение со стороны научной общественности ему принесла деятельность физика-экспериментатора. Он разработал уникальные приборы, опытным путём подтверждавшие и развивавшие теоретические выкладки.

Кроме классического эксперимента по измерению скорости теплового движения частиц, известен опыт Штерна-Герлаха, в результате которого было доказано существование спина — момента импульса атомного ядра или атома. Этот эксперимент, проведенный в 1922 году совместно с Вальтером Герлахом (1889-1979), стал важнейшим доказательством основных постулатов квантовой теории.

Описание прибора

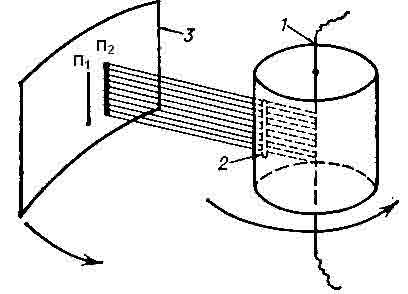

Эксперимент 1920 года, результатом которого стало доказательство распределения скоростей теплового движения молекул, был осуществлен с помощью технически несложной установки. Основой прибора послужили два коаксиальных (соосных) цилиндра разного диаметра, внутри которых путём откачки воздуха была создана область низкого давления. На общей оси расположена проволока из платины с тонким серебряным напылением. При подключении к концам проводника электрического тока происходит нагревание проволоки до температуры, превышающей точку плавления серебра. Возникает испарение атомов металла, которые начинают прямолинейное равномерное движение к внутренней поверхности маленького цилиндра.

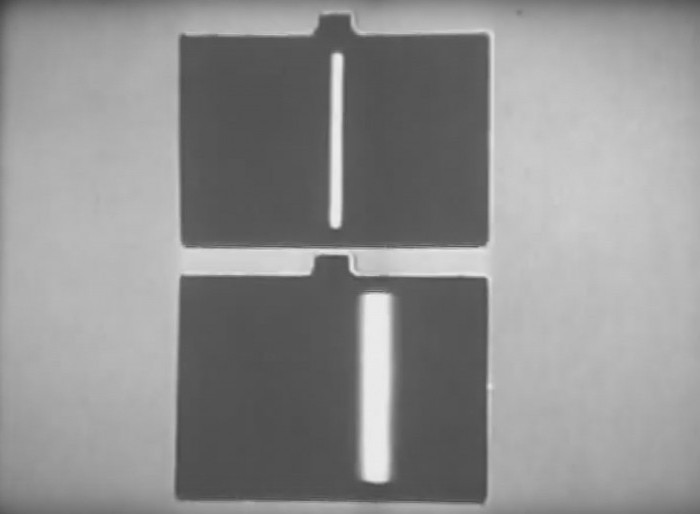

В малом цилиндре прорезается узкая щель, сквозь которую атомы металла проникают внутрь большого. Внешний, наружный цилиндр имеет комнатную температуру, что обеспечивает быстрое охлаждение разогретых металлических частиц. Если цилиндры не вращаются, атомы «прилипают» к экрану и оседают напротив прорези в виде ровной посеребренной полоски. Опыт Штерна заключался в следующем: когда оба цилиндра начинали вращать с определенной угловой скоростью, образовывалась размытая полоска налета, смещенная в ту сторону, которая противоположна направлению вращения.

Измерение скорости молекулярного движения

Главный показатель, который сделал видимым опыт Штерна, — скорость молекул V. Было установлено, что средняя скорость, с которой двигаются при испарении атомы серебра при нагревании спирали до 1200 °C, – от 560 до 650 м/с.

Для измерения её Штерн получил все необходимые данные:

• S — смещение полосы серебра при вращении от того положения, которое она занимала в состоянии покоя;

• L — путь, пройденный атомами (расстояние между внутренними поверхностями цилиндров);

• U — скорость перемещения точек поверхности внешнего цилиндра;

Результат, экспериментально полученный немецким физиком — V = S / U = L / V = UL / S — совпал со значениями, полученными в результате рассмотрения молекулярно-кинетической теории. Средняя скорость движения молекул серебра, определенная теоретически, была равна 584 м/с.

Закон распределения Максвелла

Кратко опыт Штерна можно определить как визуализацию распределения скорости теплового движения атомов и молекул. При осаждении серебра на стенках внешнего цилиндра, когда система находится в состоянии покоя, получалась полоска с достаточно четкими краями. При вращении цилиндров она выходила размытой.

Причина этого – различие в скорости движения атомов, испускаемых при испарении серебряного покрытия проволоки. Более быстрые частицы осаждались с меньшим смещением от прорези в малом цилиндре, а те, что двигались медленнее, успевали преодолеть большее расстояние. Соотношение скоростей укладывается в пропорцию, предсказанную вычислениями Максвелла. Кривая поперечного сечения полученного напыления совпадает по форме с графическим выражением формул, послуживших основой молекулярно-кинетической теории.

Теория, проверенная практикой

Большое значение, которое имеет экспериментальная физика, опыт Штерна показывает особенно наглядно. Умение найти способ доказательства правильности теоретических постулатов особенно ценно, когда предметом научных исследований становятся объекты, неразличимые невооруженным глазом.

Последующая история науки, когда физика вступила в фазу исследования строения атома в период поиска элементарных частиц, доказала это. Одним из пионеров нового течения был немецкий физик, гениальный экспериментатор Отто Штерн.

Площадь густо заштрихованной фигуры численно равна доле Δ N / N общего числа молекул N со скоростями между V и V + Δ V . Площадь, ограниченная кривой распределения и осью абсцисс, равна единице.

Кривые распределения молекул по скоростям имеют следующие особенности:

· они проходят через начало координат,

· асимптотически приближаются к оси абсцисс при бесконечно больших скоростях,

· асимметричны (слева от максимума кривые идут круче, чем справа).

То, что кривая распределения проходит через начало координат, означает, что неподвижных молекул в газе нет. Из того, что кривая при бесконечно больших скоростях асимптотически приближается к оси абсцисс, следует, что слишком большие скорости молекул маловероятны. Значение наиболее вероятной скорости движения молекул соответствует максимуму кривой распределения [16, C. 34].

Вид функции распределения молекул по скорости движения, которую Д. Максвелл определил теоретическим путем, качественно совпал с профилем налета атомов серебра на латунной пластинке в опыте О.Штерна.

Опыт О. Штерна (наряду с опытом Ж. Перрена) был первым прямым доказательством справедливости молекулярно-кинетической теории строения вещества. В настоящее время атомно-молекулярное учение подтверждено многочисленными опытами и является общепризнанным.

1. Большая советская энциклопедия. Т. 19.- М.: Советская энциклопедия, 1975.

2. Гирке, Р. Эксперимент по курсу элементарной физики. Ч. 2/ Р. Гирке, Г. Шпрокхоф — М.: УЧПЕДГИЗ, 1959.

3. Голин , Г. М. Классики физической науки (с древнейших времен до начала 20 века): справочное пособие/Г.М. Голин, С.Р. Филонович — М.: Высшая школа,1989.

4. Дублейников, Ф.Д. Физика и опыт: кн. для учащихся/Ф.Д. Дублейников, И.Н. Веселовский — М.: УЧПЕДГИЗ,1970.

5. Дуков, В. М. Исторические обзоры в курсе физики средней школы: пособие для учителе/ В.М. Дуков- М.: Просвещение, 1983.

6. Зисман, Г. А. Курс общей физики: Механика, молекулярная физика, колебания и волны. Т. 1./Г.А. Зисман, О.М. Тодес – М.: Наука, 1974.

7. Кудрявцев, Б.Б. Курс физики: теплота и молекулярная физика: учебное пособие для пед. институтов/Б.Б. Кудрявцев — М.: Просвещение, 1965.

8. Кудрявцев, П. С. История физики и техники: учебное пособие для студентов пед. Институтов/ П.С. Кудрявцев, И.Я. Конфедератов — М.: Просвещение, 1965.

9. Кудрявцев, П. С. История физики: учебное пособие для студентов пед. институтов – М.: УЧПЕДГИЗ, 1956.

10. Лебедев, В. И. Исторические опыты по физике/ В.И. Лебедев — Л.: Главн. ред. научно-популярной и юношеской литературы, 1937.

11. Липсон, Г. Великие эксперименты в физике/ Г. Липсон; пер. с англ. И.Б. Виханского и В.А. Кузьмина; под. ред. канд. физ.-мат. наук В.И. Рыдника- М.: Мир,1972.

12. Льоцци, М. История физики /М. Льоцци — М.: Мир, 1970.

13. Мелешко, Л. О. Молекулярная физика введение в термодинамику/ Л.О. Мелешко – Минск: Высшая школа, 1977.

14. Мякишев, Г. Я. Физика: учебн. для 10 кл. общеобразоват. учреждений/ Г. Я. Мякишев, Б. Б Буховцев, Н. Н. Сотский — М.: Просвещение, 2002.

15. Оспенникова, Е. В. Основы технологии развития исследовательской самостоятельности школьников. Эксперимент как вид учебного исследования: Учебное пособие / Перм. гос. пед. ун-т. — Пермь, 2002. – 375 с.

16. Радченко, И. В. Молекулярная физика/ И.В. Радченко — М.:Наука, 1965.

17. Розенбергер, Ф. История физики. Часть 1. История физики в древности и в средние века/ Ф. Розенбергер; пер. с нем. под ред. И. Сеченова, вновь проверенный и переработанный В.С. Гохманом – Л.:ОНТИГТТИ – 1934.

18. Физика, Х-Х I классы. Мультимедийный курс-М.: ООО «Руссобит Паблишинг».-2004( http :// www . russobit — m . ru /)

19. Фриш, С. Э. Курс общей физики Т. 1/С.Э. Фриш, А.В. Тиморева — М.: ФИЗМАТГИЗ,1962.

20. Храмов, Ю. А. Физики: биографический справочник. М.: ФИЗМАТГИЗ, 1983.

21. Эйнштейн, А. Брауновское движение: сб. ст./А. Эйнштейн, М. Смолуховский; под ред. Б. И. Давыдова – Л.: ОНТИНКТТП, 1936.

22. Электронная библиотека. http :// www . n — t . ru /

23. Элементарный учебник физики. Том 1.:учебное пособие. В 3 т.; Под ред. Г. С. Ландсберга – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000.

24. Открытая физика. В 2 ч. ( CD ) / Под ред. С.М. Козела. – М.: ООО «Физикон». — 2002 (http://www.physicon.ru/.)

26. Галилей Г. Пробирных дел мастер – М., 1987.

3. Природа науки — http://elementy.ru/biography/21080

4. Виртуальный фонд естественнонаучных и научно-технических эффектов «Эффективная физика»— http://www.effects.ru/

6. Сто великих научных открытий — http://a-nomalia.narod.ru/100otkr/index.htm

10. Галерея портретов великих ученых — history . rsuh . ru / historycd / HISTORY / HTML / Portrets / port _ s . htm

17. Рубрикон. Энциклопедии, словари, справочники . — http://www.rubricon.com

18. Портал фундаментального химического образования России

- Свежие записи

- Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на ЯМЗ 534?

- Эффект Холла и измерение величин датчиками Холла

- Датчик холла на ВАЗ 2109 инжектор: устройство и функции

- Датчик глубины в телефонах Samsung: что это такое и для чего нужен?

- Последствия неисправности датчика распредвала и как ее обнаружить

Источник: ollimpia.ru

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Полоску листового серебра или проволоку диаметром 2 — 3 мм и длиной 80 — 90 мм подвергают анодной поляризации в 1 М растворе соляной кислоты от источника при силе постоянного тока 10 мА в течение 45 мин. Вторым электродом ( катодом) при поляризации служит платиновая проволока. [3]

В опыте Штерна полоска серебра , появляющаяся на внутренней поверхности наружного цилиндра, получается размытой. [4]

При проведении опыта Штерна полоска серебра получается несколько размытой, так как молекулы при одной и той же температуре движутся с различными скоростями. [6]

При проведении опыта Штерна полоска серебра получается несколько размытой, так как при данной температуре скорости молекул неодинаковы. [7]

При проведении опыта Штерна полоска серебра получается несколько размытой, так как при данной температуре скорости атомов неодинаковы. [8]

При проведении опыта Штерна полоска серебра получается несколько размытой, так как молекулы при одной и той же температуре движутся с различными скоростями. [10]

При проведении опыта Штерна полоска серебра пол уча-ется несколько размытой, так как при данной температуре скорости молекул неодинаковы. [11]

Вдоль края образца напыляли полоску серебра плотностью 1015 атомов серебра на 1 см2, затем образец освещали через щель, расположенную перпендикулярно к краю осадка серебра, и проявляли. При весьма короткой и строго определенной выдержке в незавуалированной ( не покрытой серебром) освещенной части поверхности возникало негативное изображение ( черное в освещенных участках) без какого-либо заметного изменения других участков поверхности. [12]

Для этого через трафарет напыляют полоски серебра , алюминия или золота. Затем через другой трафарет напыляют резисторы, которые представляют собой пленочные полоски тантала, хрома или специальных сплавов. [14]

На цилиндрике проволоку припаивают поперек полоски наплавленного серебра . [15]

Источник: www.ngpedia.ru

Опыт Штерна

В 1920 г. немецкий физик Отто Штерн экспериментальным путем определил скорость движения молекул, подтвердил правильность основ молекулярно-кинетической теории газов.

В опыте использовали разреженные пары серебра,получаемые при испарении слоя серебра, нанесённого на платиновую проволоку (1), нагревавшуюся электрическим током. Для получения пучка летящих атомов в цилиндре была сделана узкая щель (2). Атомы серебра осаждались на латунной пластинке (3) в иде узкой полоски, образуя серебряное изображение щели (П1). Затем прибор приводился в быстрое вращение вокруг оси. При этом атомы попадали в др. место пластинки (П2): пока они пролетали расстояние от щели до пластинки, пластинка смещалась.

Полученные в опыте значения наиболее вероятной скорости хорошо согласуются с теоретическим значением, полученным на основе распределения Максвелла.

Источник: fizclass.ru