Кто первым начал говорить про «серебряный век», почему современникам этот термин был так противен и когда он окончательно стал общим местом — Arzamas пересказывает ключевые положения работы Омри Ронена «Серебряный век как умысел и вымысел»

Применяемое к рубежу XIX–XX столетий понятие «серебряный век» — одно из основополагающих для описания истории русской культуры. Сегодня ни у кого не может возникнуть сомнений в положительной (можно даже сказать «благородной», как само серебро) окраске этого словосочетания — противопоставленного, кстати, таким «упадническим» характеристикам того же исторического периода в западной культуре, как fin de siècle («конец века») или «конец прекрасной эпохи». Количество книг, статей, антологий и хрестоматий, где «серебряный век» фигурирует в качестве устоявшегося определения, просто не поддается подсчету. Тем не менее и появление словосочетания, и то, какое значение в него вкладывали современники, составляет даже не проблему, а целую детективную историю.

Серебряный век и Великая русская революция

Каждому времени — свой металл

Начать стоит издалека, а именно с двух значимых примеров, когда эпохе приписываются свойства металлов. И здесь стоит назвать античных классиков (прежде всего Гесиода и Овидия), с одной стороны, и друга и соредактора Пушкина по «Современнику» Петра Александровича Плетнева, с другой.

Первые представляли себе историю человечества как смену различных людских родов (у Гесиода, например, — золотого, серебряного, медного, героического и железного; Овидий впоследствии откажется от века героев и предпочтет классификацию только «по металлам»), поочередно создававшихся богами и со временем исчезавших с лица земли.

Критику Петру Александровичу Плетневу принадлежит первое именование эпохи Жуковского, Батюшкова, Пушкина и Баратынского «золотым веком» русской поэзии. Определение было быстро воспринято современниками и уже к середине XIX века стало общим местом. В этом смысле именование следующего большого всплеска поэтической (и не только) культуры веком «серебряным» есть не что иное, как уничижение: серебро — металл куда менее благородный, чем золото.

Так становится понятным, почему ученым-гуманитариям, вышедшим из культурного котла рубежа столетий, словосочетание «серебряный век» глубоко претило. Таковыми были критик и переводчик Глеб Петрович Струве (1898–1985), лингвист Роман Осипович Якобсон (1896–1982) и историк литературы Николай Иванович Харджиев (1903–1996). Все трое говорили о «серебряном веке» со значительным раздражением, прямо называя такое наименование ошибочным и неправильным. Беседы со Струве и лекции Якобсона в Гарварде вдохновили Омри Ронена (1937–2012) на исследование, где в увлекательной (почти детективной) форме рассматриваются источники и причины роста популярности термина «серебряный век». Настоящая заметка претендует лишь на то, чтобы быть популярным пересказом работы замечательного ученого-эрудита «Серебряный век как умысел и вымысел».

Серебряный век русской культуры. Видеоурок по истории России 11 класс

Бердяев и ошибка мемуариста

Дмитрий Петрович Святополк-Мирский (1890–1939), один из влиятельных критиков русского зарубежья и автор одной из лучших «Историй русской литературы», окружающее его культурное изобилие предпочитал именовать «вторым золотым веком». Веком же «серебряным», в соответствии с иерархией драгоценных металлов, Мирский называл эпоху Фета, Некрасова и Алексея Толстого, и здесь он совпадал с философами Владимиром Соловьевым и Василием Розановым, отводившими для «серебряного века» период приблизительно с 1841 по 1881 годы.

Еще важнее указать на то, что Николай Александрович Бердяев (1874–1948), которому традиционно приписывается авторство термина «серебряный век» применительно к рубежу XIX–XX веков, на самом деле представлял себе культурное развитие примерно так же, как его коллеги по философскому цеху. Пушкинскую эпоху Бердяев по устоявшейся традиции именовал золотым веком, а начало ХХ столетия с его мощным творческим подъемом — русским культурным (но отнюдь не религиозным) ренессансом. Характерно, что словосочетание «серебряный век» не встречается ни в одном бердяевском тексте. В приписывании же Бердяеву сомнительной славы первооткрывателя термина виноваты несколько строк из мемуаров поэта и критика Сергея Маковского «На Парнасе Серебряного века», опубликованных в 1962 году:

«Томление духа, стремление к „запредельному“ пронизало наш век, „Серебряный век“ (так называл его Бердяев, противополагая пушкинскому — „Золотому“), отчасти под влиянием Запада».

Загадочный Глеб Марев и появление термина

Первым же литератором, творившим на рубеже столетий и объявившим собственную эпоху «серебряным веком», был загадочный Глеб Марев (о нем неизвестно почти ничего, поэтому не исключено, что имя было псевдонимом). В 1913 году под его именем вышла брошюра «Вседурь. Рукавица современью», в состав которой был включен манифест «Конечного Века Поези». Именно там содержится формулировка металлургических метаморфоз русской литературы: «Пушкин — золото; символизм — серебро; современье — тускломедная Вседурь».

Если принять во внимание вполне вероятный пародийный характер сочинения Марева, становится понятным контекст, в котором первоначально словосочетание «серебряный век» употреблялось для описания современной для литераторов эпохи. Именно в полемическом ключе выступал философ и публицист Разумник Васильевич Иванов-Разумник (1878–1946), в статье 1925 года «Взгляд и нечто» ядовито издеваясь (под грибоедовским псевдонимом Ипполит Удушьев) над Замятиным, «Серапионовыми братьями» «Серапионовы братья» — объединение молодых прозаиков, поэтов и критиков, возникшее в Петрограде 1 февраля 1921 года. Членами объединения были Лев Лунц, Илья Груздев, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Николай Никитин, Михаил Слонимский, Елизавета Полонская, Константин Федин, Николай Тихонов, Всеволод Иванов. , акмеистами и даже формалистами. Второй период русского модернизма, расцвет которого пришелся на 1920-е годы, Иванов-Разумник презрительно окрестил «серебряным веком», предрекая дальнейший закат русской культуры:

«. что же ждет нас дальше? Кончилась русская литература? Беспросветная ночь впереди, царство серебряное, потом медное, потом железное?»

Четырьмя годами позже, в 1929-м, поэт и критик Владимир Пяст (Владимир Алексеевич Пестовский, 1886–1940) в предисловии к своим воспоминаниям «Встречи» заговорил о «серебряном веке» современной ему поэзии всерьез (не исключено, что он делал это в порядке спора с Ивановым-Разумником) — хотя весьма ненастойчиво и осмотрительно:

«Мы далеки от претензии сравнивать наших сверстников, „восьмидесятников“ по рождению, с представителями какого-нибудь „Серебряного века“ русского, скажем, „модернизма“. Однако в середине восьмидесятых годов явилось на свет довольно значительное число людей, призванных „служить музам“».

«Золотой» и «серебряный» века Пяст находил и в классической русской литературе — на современную же ему культуру он пытался спроецировать ту же двухступенчатую схему, говоря о разных поколениях литераторов.

Серебряный век становится больше

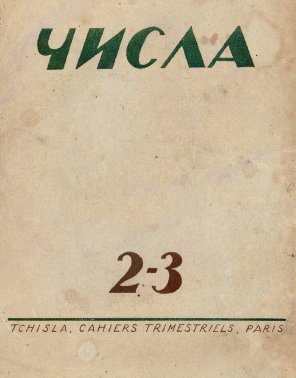

Расширение объема понятия «серебряный век» принадлежит критикам русской эмиграции. Первым распространил термин, применив к описанию всей предреволюционной эпохи модернизма в России, Николай Авдеевич Оцуп (1894–1958). Изначально он лишь повторил известные мысли Пяста в статье 1933 года, озаглавленной «Серебряный век русской поэзии» и опубликованной в популярном парижском эмигрантском журнале «Числа». Оцуп, никак не упоминая Пяста, фактически позаимствовал у последнего идею двух веков русского модернизма, однако выкинул из XX столетия «золотой век». Вот характерный пример рассуждений Оцупа:

«Запоздавшая в своем развитии Россия силой целого ряда исторических причин была вынуждена в короткий срок осуществить то, что в Европе делалось в течение нескольких столетий. Неподражаемый подъем „золотого века“ отчасти этим и объясним. Но и то, что мы назвали „веком серебряным“, по силе и энергии, а также по обилию удивительных созданий, почти не имеет аналогии на Западе: это как бы стиснутые в три десятилетия явления, занявшие, например, во Франции весь девятнадцатый и начало двадцатого века».

Именно эта компилятивная статья ввела выражение «серебряный век» в лексикон русской литературной эмиграции.

Одним из первых указанное словосочетание подхватил известный парижский критик Владимир Васильевич Вейдле (1895–1979), писавший в опубликованной в 1937 году статье «Три России»:

«Самое поразительное в новейшей истории России — это что оказался возможным тот серебряный век русской культуры, который предшествовал ее революционному крушению».

Тут новый термин для эпохи как раз начинает применяться уже как нечто очевидное, хотя это и не означает, что именно с 1937 года идея «серебряного века» уже стала всеобщим достоянием: болезненно ревнивый Оцуп в переработанный вариант своей статьи, увидевшей свет уже после смерти критика, специально добавил слова о том, что именно ему первому принадлежит наименование «для характеристики модернистской русской литературы». И здесь появляется резонный вопрос: а что же сами «фигуранты» эпохи «серебряного века» думали о себе? Как же определяли себя сами поэты, эту эпоху представлявшие? Например, Осип Мандельштам к эпохе русского модернизма применял известный термин «Sturm und Drang» («Буря и натиск»).

Словосочетание «серебряный век» в применении к началу XX столетия встречается только у двух крупных поэтов (а точнее, поэтесс). В статье Марины Цветаевой «Черт», напечатанной в 1935 году в ведущем парижском эмигрантском журнале «Современные записки», при публикации были изъяты следующие строки (впоследствии они были восстановлены исследователями): «Не надо бы — при детях, либо, тогда уж, не надо бы нам, детям серебряного времени, про тридцать сребреников».

Из этого пассажа следует, что Цветаева, во-первых, была знакома с наименованием «серебряный век»; во-вторых, воспринимала его с достаточной долей иронии (не исключено, что эти слова были реакцией на приведенные выше рассуждения Оцупа 1933 года). Наконец, пожалуй, наиболее известны строки из «Поэмы без героя» Анны Ахматовой:

На Галерной темнела арка,

В Летнем тонко пела флюгарка,

И серебряный месяц ярко

Над серебряным веком стыл.

Понимание этих строк невозможно без обращения к более широкому контексту творчества поэта, однако не приходится сомневаться, что «серебряный век» у Ахматовой — не определение эпохи, а расхожая цитата, несущая собственную функцию в художественном тексте. Для автора «Поэмы без героя», посвященной подведению итогов, наименование «серебряный век» — не характеристика эпохи, а одно из ее наименований (явно не бесспорных), данных литературными критиками и другими культурными деятелями.

Тем не менее обсуждаемое словосочетание довольно быстро утратило свой первоначальный смысл и стало употребляться как классификационный термин. Михаил Леонович Гаспаров писал в предисловии к поэтической антологии рубежа веков: «Поэтика „серебряного века“, о которой идет речь, — это прежде всего поэтика русского модернизма. Так принято называть три поэтических направления, объявивших о своем существовании между 1890 и 1917 годами. » Так определение быстро закрепилось и было принято на веру и читателями, и исследователями (не исключено, что за неимением лучшего) и распространилось на живопись, скульптуру, архитектуру и прочие области культуры.

- Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел.

Источник: arzamas.academy

ГДЗ по истории России 9 класс Арсентьев Часть 1, 2 Часть 2 | Страница 117

Русская культура начала XX в. переживала расцвет. Название было дано по аналогии с Золотым веком культуры. Многообразие художественных жанров, стилей и методов выделяло этот период культуры по сравнению с другими, что привело к появлению данного понятия.

2. Какие изменения произошли в начале ХХ в. в области образования? Чем они были обусловлены?

Модернизация предъявляла высокие требования к уровню образования людей. Государственные расходы на народное образование с 1900 по 1915 гг. увеличились более чем в 5 раз. Городские и сельские начальные школы постепенно вытесняли церковно-приходское образование. Росло число гимназий и реальных училищ. По инициативе предпринимателей создавались коммерческие училища.

Возросло количество средних специальных учебных заведений. Начали работу педагогические институты. Свыше 60 % студентов не принадлежали к дворянскому сословию.

3. Каковы достижения русской науки начала XX в.?

Физик П.Н. Лебедев впервые в мире установил общие закономерности, присущие волновым процессам различной природы (звуковым, электромагнитным, гидравлическим и др.). Он создал первую в России физическую школу.

К.Э. Циолковский опубликовал ряд блестящих трудов, обосновавших возможность космических полетов.

В.И. Вернадский получил мировую известность благодаря энциклопедическим трудам, послужившим основой для новых научных направлений в геохимии, биохимии, радиологии. Его учения о биосфере и ноосфере заложили основу современной экологии.

Русский физиолог И.П. Павлов создал учение о высшей нервной деятельности, об условных рефлексах. В 1904 г. ему была присуждена Нобелевская премия. В 1908 г. И.И. Мечников получил Нобелевскую премию за труды по иммунологии и инфекционным заболеваниям.

Мировую известность получила русская школа востоковедения.

4. Охарактеризуйте русскую литературу Серебряного века. Назовите художественные стили, которые были в ней представлены.

Литература начала XX в. отмечена многообразием художественных жанров, стилей и методов. Основные художественные стили:

5. Какие особенности отличали русскую живопись начала ХХ в.?

Прочные позиции продолжали занимать представители реализма. Однако законодателем моды стал модерн. Цель стиля – привносить красоту в жизнь людей. Открывались выставки художников, тесно связанных с поэтами-символистами. Ряд крупнейших художников соединили авангардные тенденции с национальными традициями русского искусства.

6. Перечислите художественные достижения в области архитектуры и скульптуры начала ХХ в.

Скульптура была связана с импрессионизмом. Значимым было соединение тенденций импрессионизма и модерна. Во второй половине XIX в. перед архитектурой открылись новые возможности. Быстрый рост городов, развитие транспорта, перемены в общественной жизни требовали новых архитектурных форм и решений. Поиски нового стиля привели к рождению архитектуры модерна.

Модерн соседствовал с неоклассицизмом, эклектикой, умышленно смешивавшей различные архитектурные стили.

7. Какие новые явления характерны для русского балетного и театрального искусства начала ХХ в.?

Ведущие позиции в мировом хореографическом искусстве занимал русский балет. Балет подчинялся новым эстетическим требованиям. Молодые постановщики в противовес балетному академизму выдвинули принцип живописности. Полноправными авторами спектакля становились не только балетмейстер и композитор, но и художник.

К.С. Станиславский основал психологическую актерскую школу, проводились эксперименты в области театральной условности, обобщенности, в использовании элементов народного балагана и театра масок.

Стр. 117

Думаем, сравниваем, размышляем

1. Серебряный век русской культуры отмечен невиданным многообразием художественных стилей, направлений, методов. Иногда это обстоятельство ставят культуре начала ХХ в. в упрёк. Как вы думаете, почему? Согласны ли вы с этим?

Многообразие стилей, направлений и методов размывает общую стилистику художественной культуры, то есть нет ярко выраженного преобладающего стиля, который был бы основой всей культуры. Однако, на мой взгляд, это было преимуществом культуры, так как свобода поиска направлений и методов обогащало культуру.

2. Привлекая дополнительные источники информации, выясните, кто из художников, писателей, поэтов Серебряного века отразил жизнь вашего города/региона в своих произведениях. Перечислите эти произведения.

Анна Ахматова в своих стихах отразила Санкт-Петербург:

«Стихи о Петербурге»;

«Все мне видится Павловск холмистый…»;

Андрей Белый, деятель русского символизма, создал роман «Петербург».

3. Выясните, есть ли в вашем крае здания, построенные в начале XX в. Каково было их назначение? К какому архитектурному стилю они принадлежат?

В Петербурге в начале XX в. было построено огромное количество новых зданий. В основном это доходные дома, которые построены в стиле северный модерн. Многие здания были построены в стиле эклектика. Еще одним стилем, в котором строились доходные дома (в меньше степени) – псевдорусский стиль, например, доходный дом Никонова.

4. Из курса Новейшей истории вспомните об основных достижениях западноевропейской культуры начала XX в. Укажите черты, сближающие российскую и западноевропейскую культуру этого времени.

— Разнообразие стилей, методов и направлений культуры;

— Поиски новых стилей, смешивание стилей;

— Обращение к другим видам искусства (например, балет с живописью).

— Четкое выделение деятелей искусства от остальной части общества.

5. Привлекая дополнительные материалы, подготовьте сообщение об одном из деятелей науки или культуры Серебряного века

Анна Андреевна Ахматова (1889-1966) – русская поэтесса Серебряного века, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века.

Анна Андреевна Ахматова (урожденная Горенко) родилась в Одессе. В 1890 г. семья переехала сначала в Павловск, а затем в Царское село, где в 1899 г. она стала ученицей Мариинской женской гимназии. Свои первые стихотворения Ахматова опубликовала в 1911 г. («Новая жизнь», «Аполлон», «Русская мысль»). В молодости примыкала к акмеистам.

Характерными чертами творчества Ахматовой можно назвать верность нравственным основам бытия, тонкое понимание психологии чувства, осмысление общенародных трагедий XX в., сопряженное с личными переживаниями, тяготение к классическому стилю поэтического языка. В 1910 г. вышла замуж за Николая Гумилева – русского поэта Серебряного века, создателя школы акмеизма.

Первые публикации под фамилией Ахматова вышли в 1911 г. Начиная с 1922 г., книги Анна Ахматовой подвергались цензурной правке. Долгий период ее произведения не печатались. Анна Ахматова подвергалась критике со стороны советской власти, ее сын Лев Гумилев находился в тюрьме «Кресты». В 1935-1940 гг. была написана поэма «Реквием». Одним из самых тяжелых для Анны Ахматовой выдалось произведение «Поэма без героя», над которой она работала 22 года.

Умерла Анна Ахматова в 1966 году. После ее смерти началась публикация ее стихов и сборников.

Источник: www.euroki.org

Почему Серебряный век называется именно так?

Для этого периода русской культуры характерны мистические образы и настроения упадничества.

«Дети страшных лет России»

Конец XIX века ознаменовался радикальными переменами в сознании людей. Биологическая теория Чарльза Дарвина и философские труды Фридриха Ницше поставили под сомнение существование бога. Выставка импрессионистов во Франции в 1874 году перевернула представления масс о том, как должно выглядеть искусство. Научный прогресс также изменил окружающую людей реальность.

Стало очевидно, что литература, которая всегда откликалась на происходящие в мире явления, примет другую форму и уже никогда не будет прежней. Так и произошло.

Само название Серебряный век противопоставляется классическому Золотому веку. Серебряный век отличается от Золотого настроениями упадничества и мистикой в текстах писателей, декадансом, делением на поэтические группы.

О том, когда же в России начался Серебряный век, литературоведы спорят до сих пор. Одни считают, что статья Дмитрия Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», написанная в 1892 году, послужила началом для зарождения символизма в России. Другие уверяют, что брошюры Валерия Брюсова и других московских поэтов под названием «Русские символисты» — первый реальный опыт написания стихотворений в новом литературном стиле.

Мережковский. Источник: zen.yandex.com

Также русский Серебряный век стал реакцией на происходившие в стране потрясения XX столетия: поражение в Русско-японской войне, Первая русская революция, вызванная Кровавым воскресеньем, Первая мировая война, два переворота 1917 года и Гражданская война. Все эти события нашли отражение в минорном звучании стихотворений большинства поэтов того периода.

Время экспериментов

Серебряный век стал эпохой формирования поэтических направлений. Определенный стиль собирал вокруг себя поэтов, создававших творческие объединения. У каждого литературного течения были свои особенности и отличия.

Символизм можно назвать первым направлением художественной литературы русского Серебряного века, зародившимся в 1890-е годы. Поэты-символисты создавали мистические и абстрактные образы в своих текстах. Также символизм можно назвать наиболее декадентским направлением в русской литературе. Настроения упадничества и предчувствия скорой катастрофы наиболее ярко отражены в текстах поэтов-символистов.

Философ, литературный критик и писатель Дмитрий Мережковский оказал большое влияние на развитие символизма в России. Многие филологи считают именно его отцом русского символизма.

Валерий Брюсов тоже может претендовать на звание первого в России символиста. Вдохновившись такими французскими символистами, как Верлен и Бодлер, Брюсов решил перенести настроение упадничества в собственные стихи. Вдохновившись поэзией Брюсова, многие молодые люди примкнули к направлению символизма.

Брюсов. Источник: m.rusmir.media

Одним из таких молодых людей был Александр Блок, ставший иконой не только символизма, но и всего русского Серебряного века. «Стихи о Прекрасной Даме», «Возмездие», «Снежная маска» — эти и другие сборники Блока можно назвать идеальными примерами поэзии символистов. В них есть и мистика, и подтексты, и музыкальное звучание. Поэма «Двенадцать» считается творческим пиком Блока.

Ещё одним направлением Серебряного века стал акмеизм, возникший в 1910-е годы в противовес символизму. Литературовед Виктор Жирмунский называл акмеистов «преодолевшими символизм».

Николай Гумилёв, основавший акмеизм, вернул в поэзию чёткость образов, отсылки к древним эпохам, простоту языка и любовь к жизни. Гумилёв прожил удивительную жизнь: поэт принимал участие в африканских экспедициях, добровольно отправился на фронт Первой мировой войны, где за успешные боевые и разведывательные действия получил несколько наград, был расстрелян чекистами за подозрения в сговоре против советской власти.

Источник: dzen.ru