Минералогический состав горных пород (интрузивного, метаморфического, метасоматического генезиса) на 60-65 % представлен полевыми шпатами.

Оглавление:

- История, химический состав и особенности структуры

- Шпаты щелочной группы

- Группа плагиоклазы и коллекционные минералы

- Характерные признаки

- Практическое использование

- Месторождения и синтез полевых шпатов

История, химический состав и особенности структуры

Почему полевой, почему шпат? Шведским геологом Тиласом в 1740 году минерал назван фельдшпатом (Feldtspat). Обломки кристаллов сравнимы с пластинами, брусками, отсюда название шпат (греческое слово «спате» – пластина). Полевым назван из-за частых находок минералов на распаханных полях Швеции (фельд – по-шведски «поле»).

Амазонит, беломорит, лабрадор, лунный камень и другие полевые шпаты. Минералы.

Геологами установлено: происхождение минерала полевой шпат связано с магматическими и метаморфическими геологическими процессами.

Магматогенный генезис: силикатный расплав магмы внедряется в слои литосферы, изливаясь на поверхность, или застывает на глубине. В образованных интрузивах и эффузивах минерал содержатся в больших количествах.

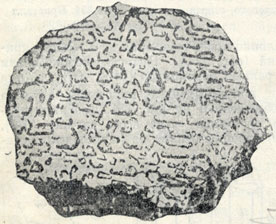

Ортоклазы магматического происхождения – гигантские кристаллы, проросшие зернами кварца, заполняют сплошь пегматитовые жилы, образуя письменную структуру. Соотношение ортоклаза к кварцу в пегматитах 3:1. Метаморфические ортоклазы, образованные в контактной зоне кислой магмы с глинами, крупнозернистые, придающие породам порфировидную структуру.

Тройную систему твердых растворов К[AlSi3O8] (ортоклаз) – Na[AlSi3O8] (альбит) – Са[Al2Si2O8] (анортит) представляют 2 изоморфных ряда:

По химсоставу шпаты делят на 3 группы:

- щелочные;

- плагиоклазы (алюмосиликатные соединения натрия с кальцием);

- бариевые.

Кроме основных ингредиентов, присутствуют примеси других химических элементов, придающих различную окраску минералам. Минералы полевых шпатов строением кристаллографической решетки относятся к каркасным алюмосиликатам.

Структура их схожа с непрерывным каркасом, сложенным трехмерными тетраэдрами, объединенными общими вершинами. Атомы кислорода в решетке соединяют кремний и алюминий, являясь общими для них.

Благодаря появлению в молекуле минерала одной свободной связи (у кремнекислородного тетраэдра валентность на единицу больше, чем у алюмокислородного).

Полевые шпаты, сформированные при кристаллизации магмы в условиях господства высокого давления, характеризует совершенная спайность по двум направлениям, ориентированных друг к другу перпендикулярно. Эта характеристика проявляется в раскалывании кристаллов на прямоугольные бруски, таблички, пластины.

Интересно: прозрачную разновидность кальцита с двойным лучепреломлением тоже называют шпатом исландским. Этот минерал раскалывается на бруски, пластины, но в отличие от прямоугольных пластин полевых шпатов, форма их ромбовидная.

Шпаты щелочной группы

Изоморфный ряд состоит из ортоклаза («прямой раскол») и микроклина («маленький угол»). Тот и другой – чисто калиевый полевой шпат без примеси натрия. Отличие этих двух минералов можно разглядеть только под микроскопом: спайность в микроклине не достигает прямого угла (всего-навсего не хватает 20 минут).

К щелочным отнесены разновидности ортоклаза и микроклина:

Интересно: все минералы щелочной группы описывает одна химическая формула (KAlSi3O8), но они имеют разные цвета (их определяют примеси других химических элементов) и различные степени упорядоченности кристаллических решеток.

Группа плагиоклазы и коллекционные минералы

Сюда отнесены полевые шпаты с натриево-кальциевым составом, совершенной спайности также в 2-х направлениях, но под углом несколько меньшим прямого (около 86 градусов), например:

- Олигоклаз (состав этого полевого шпата – смесь альбита с анортитом), разновидность олигоклаза с мерцанием из глубины – беломорит;

- Андезин (впервые открыт в Андах),

- Лабрадор (одноименное название полуострова Канады, где первый раз описан);

- Битовнит (практически чистый известковистый плагиоклаз с незначительной примесью альбитовой составляющей);

- Анортит (от греческого – «косой», представляет образец кальциевого шпата, не содержит натрия, в чистом виде редок).

Среди плагиоклазов встречаются иризирующие. Таковыми свойствами наделены разновидности лабрадора:

- отливает радужными расцветками спектролит;

- светятся изнутри голубизной полированные образцы черного лунного камня;

- обладают золотистым мерцанием, которое создают включения мельчайших частиц окислов железа авантюриновые (солнечные) камни.

Калиево-бариевые шпаты представлены:

- Цельзианом – бесцветные, желтоватые, кремовые короткостолбчатые кристаллы;

- Гиалофаном (в общей массе от 5 до 30% цельзиана).

Кристаллы бариевого шпата находят в доломитах и месторождениях марганца, это очень редкий и самый тяжелый – удельный вес 3,4 г/см3. Красивые образцы являются коллекционными.

Характерные признаки

Полевой шпат характеризуют следующие свойства:

- относительная твердость по шкале Мооса 6 (минерал царапается кварцем);

- четкой черты на фарфоровой пластинке кристаллы не дают, но царапину оставляют. Плотность средняя – удельный вес от 2,5 до 2,9 г/см3 (для бариевых несколько больше – до 3,4);

- спайность совершенная по двум направлениям под прямым (для щелочных) или почти под прямым углом (плагиоклазы);

- на плоскостях при раскалывании минерала возникает зеркальная поверхность;

- излом ступенчатый неровный.

Общие свойства шпатов делают затруднительным определение минералов по внешнему облику. Для точного определения нужен микроскоп. Описание макроскопических отличий плагиоклазов от ортоклазов:

- разные цвета (у первых – серый различных оттенков, у вторых – от белого, желтого до розового и мясо-красного);

- взаиморасположение плоскостей спайности (у ортоклаза 90 градусов, плагиоклазов 86).

Важным отличием является такой признак, как плагиоклазовая двойниковая штриховка. Просто определяется лабрадор, имеющий цвет от насыщенно-серого до серовато-черного с переливами сине-зеленого.

Практическое использование

Применение минералов полевого шпата следующее:

- производство тонкой керамики, оконного стекла (необходим калиевый полевой шпат);

- изготовление строительной керамики, технического прочного стекла – годны калинатровые разновидности;

- сырье для извлечения алюминия, рубидия;

- для изготовления легких абразивов, парфюмерии, мыла;

- производство изоляторов и электродов, кабелей, резины, бумаги, минеральных красок;

- ювелирное искусство — украшения из адуляра, черных лунных и солнечных камней, поделки из спектролита, амазонита, лабрадора;

- облицовка зданий (амазонит, лабрадор);

- при захоронении радиоактивных отходов.

Полевые шпаты важны не только как породообразующие минералы скальных горных пород. При выветривании они распадаются до минерала каолинита – ценной белой глины, сырья, применяемого в различных отраслях промышленности.

Месторождения и синтез полевых шпатов

Полевошпатовое сырье в основном сосредоточено в гигантских гранитных пегматитах (керамических, мусковитовых, редкометальных, хрусталеносных). В России запасы (50% калиевых минералов и 40% олигоклаза) сосредотачивают пегматиты севера Карелии (рудник имени В. Чкалова) и Прибайкалья (Нарын-Кунтинское месторождение), Северного Приладожья и Карелии (Питкяранта, Люпикко, Хето-Ламбины).

Известны калиево-натриевые месторождения на Среднем Урале (Малышевское) и Восточном Забайкалье. Крупнейшим является месторождение Режик на Среднем Урале: здесь граниты-аляскиты содержат до 45% микроклина и свыше 50% альбита с олигоклазом.

Щелочные пегматиты разрабатывают на Вишневогорском месторождении Южного Урала возле Свердловска, крупные щелочные комплексы шпатов на Кольском полуострове (Хибинские и Ловозерские нефелиновые сиениты). Беломорит встречается вдоль береговой линии Белого моря, солнечными камнями славятся Пальдер (Прибайкалье), Уральские горы, Уточкино (возле Улан-Удэ).

Амазониты добывают на Кольском полуострове (Кейве, Плоскогорское, Краснощелье). Пегматитовые жилы с амозонитом встречаются по Восточной Сибири (Улан-Нурское месторождение Прибайкалья).

Амазонитом богат африканский континент, известны крупные месторождения Индостана, Канады, Бразилии. Роскошным лабрадором славятся Украина, китайский Тибет, Финляндия, Индия, Канада, Гренландия Германия. Высококачественный адуляр содержат гидротермальные жилы горных пород Индии, острова Шри-Ланка, Памир Таджикистана, Щвейцарии, США.

Искусственный щелочной шпат получают из стекол, применяя стехиометрические коэффициенты смешивания химических элементов в составе (К,Na,Rb,NH4)<(Al, B, Ga, Fe)(Si,Ge)3O8>. Применяют 2 способа:

- сухой (температура синтеза от 700 до 1000 о С);

- гидротермальный (температура 550 о , давление 1 кбар, время 140 час).

Из предлагаемого набора химических элементов получились триклинные (с натрием) и моноклинные (с калием и рубидием) искусственные полевошпатовые материалы. Синтетический шпат состава NaFeSi3O8 гидротермальным способом не получился, взамен синтезировался минерал пироксен.

Моноклинные шпаты серебра, лития, цезия образуются при ионном обмене санидина с анальбитом в расплаве хлорида соответствующего элемента.

Природа не поскупилась полезными свойствами для полевого шпата и его запасами. Месторождения разбросаны по всему земному шару.

Источник: gems-and-jewels.ru

Группа «полевые шпаты»

Полевые шпаты* из всех силикатов являются наиболее распространенными в земной коре, составляя около 50% ее массы. Примерно 60% полевых шпатов заключено в магматических горных породах; около 30% приходится на долю метаморфических горных пород, преимущественно кристаллических сланцев; остальные 10-11% находятся в осадочных горных породах — главным образом в песчаниках и конгломератах.

*Шпаты – минералы, обладающие совершенной спайностью в двух направлениях. Происхождение термина «полевые шпаты» не ясно. Возможно, чаще всего, обломки этих минералов находили в средние века именно на крестьянских полях.

По химическому составу полевые шпаты представляют алюмосиликаты Na, К и Са, изредка Ва. Иногда в ничтожных количествах присутствуют Li, Rb, Cs в виде изоморфной примеси к щелочам и Sr, заменяющий Са.

Кристаллизуются полевые шпаты в моноклинной или триклинной сингонии, причем те и другие по морфологическим признакам мало отличимы друг от друга. Рентгенометрические исследования показывают большое сходство в кристаллической структуре всех шпатов.

Много общего в физических свойствах полевых шпатов. Все они преимущественно имеют светлую окраску; относительно низкие показатели преломления; большую твердость — 6-6,5; совершенную спайность по двум направлениям, пересекающимся под углом, близким к 90°; сравнительно небольшие плотности — 2,5-2,7. По этим признакам полевые шпаты довольно легко отличаются от похожих на них минералов.

В соответствии с химическим составом и параметрами кристаллического строения группа полевых шпатов классифицируется на три подгруппы:

— подгруппа натриево-кальциевых полевых шпатов, называемых плагиоклазами. Представляют собой непрерывный изоморфный ряд альбит Na[AlSi3O8] – анортит Ca[Al2Si2O8];

— подгруппа кали-натриевых полевых шпатов, которые при высоких температурах также дают непрерывные твердые растворы K[AlSi3O8] — Na[AlSi3O8], распадающиеся при медленном охлаждении на два компонента — существенно калиевый и существенно натриевый;

— подгруппа редко встречающихся кали-бариевых полевых шпатов, называемых гиалофанами. Представляют собой изоморфные смеси K[AlSi3O8] — Ba[Al2Si2O8].

В настоящем курсе рассмотрим наиболее распространенные среди полевых шпатов плагиоклазы и кали-натриевые полевые шпаты.

Подгруппа «плагиоклазы» или кальций-натриевые полевые шпаты

Таблица 1 – Плагиоклазы

Русский минералог и кристаллограф Евграф Степанович Федоров в ХIХ веке предложил очень удобную и наиболее рациональную классификацию с обозначением каждого плагиоклаза определенным номером соответственно процентному содержанию в нем анортитовой молекулы. Так, например, плагиоклаз № 72 представляет изоморфную смесь, содержащую 72% анортита и 28% альбита.

Иногда для общих соображений при систематике магматических пород удобно придерживаться грубого деления плагиоклазов по их составу, а именно: плагиоклазы кислые — № 0-30; плагиоклазы средние — № 30-60; плагиоклазы основные — № 60-100.

Таблица 2 – Систематика плагиоклазов

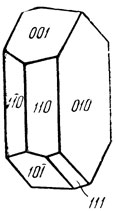

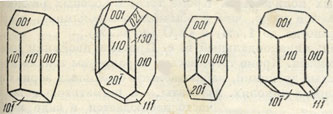

Плагиоклазы кристаллизуются в триклинной сингонии. Облик кристаллов. Хорошо образованные простые кристаллы встречаются относительно редко. Имеют таблитчатый и таблитчато-призматический облик (рисунок). Простые двойники редки, зато чрезвычайно широко распространены сложные полисинтетические двойники, наблюдаемые и в зернах неправильной формы.

В прозрачных шлифах полисинтетические двойники сразу обнаруживаются при окрещенных николях и настолько типичны, что позволяют быстро отличить плагиоклазы от других минералов.

Рисунок – Кристалл альбита. Угол между (010) и (001) равен 86°24′

Агрегаты. Альбит в пустотах среди пегматитов довольно часто наблюдается в виде друз или агрегатов, пластинчатых кристаллов, иногда называемых клевеландитом. Встречаются также зернистокристаллические породы, состоящие почти целиком из плагиоклазов. Таковы, например, сахаровидная альбитовая порода, образующаяся нередко метасоматическим путем в пегматитах; анортозиты или лабрадориты Украины, используемые в качестве облицовочного камня и др.

Цвет белый, серовато-белый, иногда с зеленоватым, синеватым, реже красноватым оттенком. Блеск стеклянный.

Разновидности плагиоклазов, получившие особые названия благодаря некоторым оптическим эффектам:

— лунный камень — кислый плагиоклаз (но чаще кали-натриевый полевой шпат), обладающий своеобразным нежно-синеватым отливом, напоминающим лунный свет;

— авантюрин или солнечный камень — кислый плагиоклаз, а также кали-натриевый полевой шпат, обладающий красивым искристо-золотистым отливом, обусловленным включениями тончайших чешуек железного блеска;

— лабрадор — главный минерал так называемого лабрадорового камня, являющийся основным или средним плагиоклазом, часто обнаруживающий на плоскостях спайности красивый переливчатый отсвет в синих и зеленых тонах.

Твердость плагиоклазов 6-6,5. Спайность совершенная по [001> и . Плотность непрерывно возрастает от 2,62 (альбит) до 2,76 (анортит, табл. 2).

Диагностические признаки. В случае более или менее крупных кристаллов и зерен плагиоклазы от похожих на них кали-натриевых полевых шпатов можно отличить по косому углу их спайности. Однако внутри ряда плагиоклазов отличить различные минеральные виды друг от друга не представляется возможным без дополнительных анализов.

П. п. тр. плавятся с трудом в стекло, часто окрашивая пламя в желтый цвет (Na). В кислотах не растворяются.

Подгруппа «кали-натриевые полевые шпаты»

Кали-натриевые полевые шпаты в зависимости от температуры могут кристаллизоваться в разных модификациях (моноклинной и триклинной). Вследствие того, что К 1+ и Na 1+ существенно отличны друг от друга по размерам ионных радиусов (соответственно 1,33 и 0,98Å), образующиеся при высоких температурах твердые растворы с постепенным понижением температуры распадаются, образуя так называемые пертиты, обычно представляющие закономерные срастания продуктов распада твердых растворов.

Это обусловливает значительные усложнения в составе и структуре относящихся к кали-натриевым полевым шпатам минеральных видов. Общую систематику их можно представить в следующем виде:

Моноклинный высокотемпературный ряд: — санидин K[AlSi3O8]; — натронсанидин (К,Na)[AlSi3O8]

Моноклинный низкотемпературный ряд: — ортоклаз K[AlSi3O8]; — натронортоклаз (Na,К)[AlSi3O8]

Триклинный ряд: — микроклин К[AlSi3O8]; — анортоклаз (Na,К)[AlSi3O8]

Таким образом, для соединения K[AlSi3O8] существуют две моноклинные модификации — санидин, устойчивый при температуре выше 900°С; — ортоклаз, устойчивый ниже температуры 900°С, — и одна триклинная модификация, называемая микроклином. В настоящем курсе рассмотрим наиболее часто встречающиеся в природе ортоклаз и микроклин.

Ортоклаз — K[AlSi3O8] или К2O•Al2O3•6SiO2. «Ортоклаз» по-гречески — прямораскалывающийся. Действительно, угол между плоскостями спайностями равен 90°. Бесцветная прозрачная разновидность ортоклаза носит название адуляра. В процессе нагревания при температуре около 900°С ортоклаз переходит в санидин-модификацию, отличающуюся по некоторым оптическим константам.

Сингония моноклинная. Облик кристаллов чаще всего призматический (рисунок). Простые двойники довольно часты.

Рисунок – Кристаллы калиевого полевого шпата

Цвет. Обычные непрозрачные ортоклазы обладают светло-розовым, буровато-желтым, красновато-белым, иногда мясо-красным цветом. Блеск стеклянный, особенно у адуляра. Твердость 6-6,5. Спайность совершенная в двух направлениях под углом 90°.

Плотность 2,64-2,57.

Диагностические признаки. Макроскопически ортоклазы довольно легко узнаются по желтоватым и красноватым светлым окраскам, высокой твердости и углу между спайностями. Отличить ортоклаз от не менее распространенного микроклина аналогичной окраски на глаз (без микроскопического изучения) невозможно.

Микроклин — K[AlSi3O8]. «Микроклин» по-гречески — незначительно отклоненный: угол между плоскостями спайности отличается от прямого угла всего на 20′.

Химический состав аналогичен составу ортоклаза. Почти всегда содержит Na2O в существенных количествах. Кроме того, в зеленых разновидностях микроклина (амазонит) устанавливаются чаще, чем в обычных микроклинах и ортоклазах, примеси Rb2O (иногда до 1,4%) и Cs2O (до 0,2%).

Сингония триклинная. Облик кристаллов — аналогично ортоклазу, приведен на рисунке. Агрегаты. В пегматитовых жилах часто наблюдается в виде необычайно крупнокристаллических агрегатов, легко раскалывающихся при ударе по плоскостям спайности. Размеры индивидов, устанавливаемых по спайности, нередко измеряются десятками сантиметров, иногда даже метрами.

Цвет микроклина обычно такой же, как ортоклаза. Встречается разновидность зеленого цвета, называемая амазонитом. Эта окраска бывает неоднородной, приуроченной нередко к периферии кристаллов, или распространяется внутрь их в форме жилок, линзочек или неправильной формы пятен, иногда в соседстве с прожилками белого кварца.

Блеск стеклянный, на плоскостях спайности слегка перламутровый. Твердость 6-6,5. Спайность, так же как у ортоклаза, совершенная в двух направлениях. Плотность 2,54-2,57.

Распространены оригинальные срастания микроклина с кварцем, носящие название «еврейского камня» или «письменного гранита» (рисунок).

Рисунок – Закономерные срастания кварца (темное) с микроклином – «еврейский камень» или «письменный гранит»

Диагностические признаки. По внешним признакам микроклин не отличим от ортоклаза. В прозрачных шлифах под микроскопом легко узнается по характерному решетчатому строению отдельных индивидов, хорошо наблюдаемому при скрещенных николях. Нерешетчатый микроклин диагностируется по оптическим константам.

Источник: studfile.net

Полевые шпаты

Полевые шпаты — группа широкораспространённых, в частности — породообразующих минералов из класса силикатов. Большинство полевых шпатов — представители твёрдых растворов тройной системы изоморфного ряда К[AlSi3O8] — Na[AlSi3O8] — Са[Al2Si2O8], конечные члены которой соответственно — ортоклаз, альбит, анортит.

| < К, Na, Ca, иногда Ba >< Al2Si2 или AlSi3 >О8 |

| От белого до синеватого или красноватого |

| белый |

| Стеклянный |

| От просвечивающего до прозрачного |

| 5—6,5 |

| Совершенная |

| 2,54—2,75 г/см³ |

| Моноклинная или Триклинная |

| 1,554—1,662 |

Выделяют два изоморфных ряда: альбит (Ab) — ортоклаз (Or) и альбит (Ab) — анортит (An). Минералы первого из них могут содержать не более 10 % An, а второго — не более 10 % Or. Лишь в натриевых полевых шпатах, близких к Ab, растворимость Or и An возрастает. Члены первого ряда называются щелочными (К-Na полевые шпаты), второго — плагиоклазами (Са-Na полевые шпаты). Непрерывность ряда Ab-Or проявляется лишь при высоких температурах, при низких — происходит разрыв смесимости с образованием пертитов.

Наряду с санидином, являющимся высокотемпературным, выделяются низкотемпературные калиевые полевые шпаты — микроклин и ортоклаз.

Полевые шпаты — наиболее распространённые породообразующие минералы, они составляют около 50 % от массы земной коры. При распаде образуют глины и другие осадочные породы.

История и этимология

Первое упоминании термина «полевой шпат» (нем. Feldtspat ) было дано Даниэлем Тиласом в 1740 году.

От нем. spath — «брусок» и швед. feldt — «пашня», «поле», был так назван из-за частых находок кристаллов минерала в виде «брусков» на пашнях.

Общие свойства

Полевые шпаты относятся к силикатам с кристаллической структурой каркасного типа, это ажурные постройки из кремнекислородных тетраэдров, в которых кремний иногда замещён алюминием. Они образуют довольно однообразные кристаллы моноклинной или триклинной сингоний, в виде немногочисленных комбинаций ромбических призм и пинакоидов.

Характерны простые или, в особенности, полисинтетические двойники. Спайность совершенная в двух направлениях, по (001) и (010). Кристаллы без примесей белые или бесцветные, от просвечиваюших до полупрозрачных и прозрачных. Но чаще содержат много примесей и включений, придающих им любые окраски. Плотность 2,54—2,75 г/см³.

Твёрдость 6 (один из эталонных минералов шкалы Мооса).

Все полевые шпаты хорошо травятся HF, плагиоклазы разрушаются также под действием HCl.

Подгруппы

Плагиоклазы

Плагиоклазы имеют общую формулу (Ca, Na)(Al, Si) AlSi2O8:

- Альбит (крайний член изоморфного ряда, с формулой: NaAlSi3O8, содержит 0—10 % An).

- Олигоклаз.

- Андезин.

- Лабрадор.

- Битовнит.

- Анортит (крайний член изоморфного ряда, с формулой: CaAl2Si2O8, содержит 90—100 % An).

Происхождение

Плагиоклазы, в основном салические, — главные породообразующие минералы магматических и многих метаморфических пород. В магматических породах сначала кристаллизуется плагиоклаз, богатый An-молекулой, а затем выделяется более кислый (богатый кремнеземом). В этих случаях могут развиваться зональные кристаллы.

Некоторые магматические горные породы почти целиком состоят из плагиоклазов (анортозиты, плагиоклазиты и другие). В пегматитовых жилах часто встречается альбит, формирующийся за счёт других плагиоклазов, и особенно за счёт натрийсодержащих калиевых полевых шпатов. В гидротермальных условиях в процессе выветривания плагиоклазы изменяются в каолинитовые минералы и серицитовую слюду. При этом плагиоклазы, богатые анортитовой составляющей, разрушаются быстрее, чем кислые; альбит более устойчив.

Калиевые полевые шпаты

К калиевым полевым шпатам (КПШ) относятся:

Все четыре минерала соответствуют одной химической формуле, отличаясь друг от друга только степенью упорядоченности их кристаллических решёток.

Структурные особенности и номенклатура

Для отличия плагиоклазов от калиевых полевых шпатов используется метод окрашивания. Для этого поверхность породы или пластинка минерала травится плавиковой кислотой, а после помещается в раствор К-родизоната; — плагиоклазы, за исключением альбита, окрашиваются в кирпично-красный цвет.

Происхождение

Калиевые полевые шпаты — главные породообразующие минералы кислых магматических пород (граниты, сиениты, гранодиориты и др.), а также некоторых широко распространённых метаморфических пород (гнейсы). В последних преобладает низкотемпературный микроклин, тогда как в магматических породах плутонического типа присутствует ортоклаз, а в вулканических — санидин. Анортоклаз — типичный минерал магматических пород, богатых натрием.

Ортоклаз и микроклин вместе с кварцем и мусковитом являются главными минералами пегматитов. Если в них присутствует берилл, микроклин может быть обогащён бериллием, который, как и алюминий, способен замещать атомы кремния. Для пегматитов характерны прорастания ортоклаза (микроклина) с кварцем, известные как «письменный гранит» и являющиеся продуктом раскристаллизации эвтектического магматического расплава. Адуляр — типичный полевой шпат в гидротермальных жилах альпийского типа.

По сравнению с плагиоклазами, калиевые полевые шпаты более устойчивы к разрушению, но они могут замещаться альбитом, давая начало «метасоматическому пертиту». В гидротермальных условиях и при выветривании они изменяются в минералы группы каолинита.

Хорошо известны месторождения калиевых полевых шпатов в Норвегии, в Швеции, на Мадагаскаре, на территории Ильменского заповедника и во многих пегматитовых проявлениях Южного Урала. Также в штате Мэн, США, и в других местах.

Калиево-бариевые полевые шпаты (Гиалофаны)

Довольно редкий минерал. Отдельные кристаллы кремового цвета имеют исключительно коллекционное значение.

Применение

Полевые шпаты широко используются:

- в керамической промышленности

- как плавень (флюсы) при сварке и в металлургии

- в стекольной, как алюмосодержащее сырьё

- как наполнители, лёгкие абразивы (например, в производстве зубных паст)

- как сырьё для извлечения рубидия и некоторых других содержащихся в них элементов-примесей.

Некоторые разновидности полупрозрачных и прозрачных плагиоклазов, обладающие эффектом опалесценции или серебристо-синеватой и золотистой иризацией используются как поделочные камни в ювелирном деле.

Источник: chemicalportal.ru