Текстура породы формируется, начиная со стадии накопления осадка. В дальнейшем она может изменяться в зависимости от особенностей диагенеза и катагенеза. Первичные текстуры (возникшие в процессе осадконакопления) отражают состояние среды в момент накопления осадочного материала и результаты ее взаимодействия с осадком. Вторичные текстуры образуются в уже сформировавшейся породе, в процессе катагенеза и метагенеза.

Текстуры в значительной степени определяют многие свойства осадочных пород, в том числе их анизотропность — неодинаковые в разных направлениях прочность, фильтрационные свойства и др. Изучают их преимущественно в обнажениях и образцах, но иногда и в шлифах под микроскопом. Различают текстуры поверхности слоя и внутрислоевые.

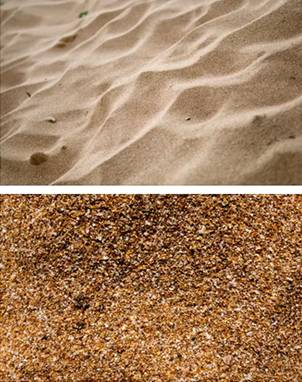

Знаки ряби(ripple marks — англ.) это формы микрорельефа, образующиеся в результате деятельности геологических факторов (ветер, вода). Они могут дать информацию об условиях образования осадка. Знаки ряби образуются на поверхности песчаных, алевритовых, глинисто-известковых и доломитовых осадков.

Как резали гранит в древности

Эоловая рябьнесимметрична. Она отличается небольшой амплитудой колебания; отношение высоты к длине волны от 1:20 до 1:50. Длина обычно не больше нескольких сантиметров и лишь в грубых песках может достигать 25 см, а иногда превышает 100 см. Расположение волн близко к параллельному. На гребнях песчинки часто грубее, чем в желобках.

Рябь волнений. Как правило, знаки ряби параллельны друг другу и образуются в результате воздействия волновых колебаний или течений на поверхность дна, сложенного песком. Глубины, на которых может встречаться волновая рябь, значительно меньше глубин, на которых еще образуется рябь течений (до 150-200 м). Волновые знаки ряби имеют симметричный профиль. По ним можно судить о направлении перемещения песчаных наносов.

Расстояние между гребнями ряби волнений колеблется от единиц до десятков сантиметров, возрастая с увеличением глубины.

Рябь волнений образуется лишь под действием волнения. Передаваясь на глубину, круговое движение волн переходит в движение по эллипсу, а затем, почти по горизонтальной линии, в результате чего возникают симметричные гряды ряби. Длина волн колеблется в зависимости от глубины и силы волнения. Короткие волны образуются как в мелкой, так и в глубокой воде, длинные могут образовываться лишь в более глубоких водах.

Наиболее часто встречается рябь волнений в мелких озерах, где может покрывать огромные площади.

У полуострова Кара-Булун (Киргизия) на глубинах 10-12 м можно наблюдать очень рельефные знаки ряби с высотой волны около 10 и шириной 25 см. Так как на малых глубинах воздействие волн на дно происходит при малой величине волнения, при продвижении к берегу параметры песчаных знаков ряби уменьшаются. Но не всегда знаки ряби на дне больших глубин образованы волнами или течениями.

Структура и текстура горных пород

При исследованиях с помощью глубоководных аппаратов в Байкале на глубине 1410 м обнаружены знаки ряби биогенного происхождения.

Рябь течений- речных и морских — обычно приближается по облику к эоловой ряби, но отличается большей амплитудой (1:4 до 1:10), т. е. большой крутизной. Длина волны обычно несколько сантиметров, иногда не больше 1 мм, а в отдельных случаях достигает многих метров. Пологий склон падает против течения. В отличие от эоловой ряби, более грубые зернышки собираются в желобах.

Может образовываться на различных глубинах вплоть до очень значительных (800 м) и, вероятно, глубже, если там имеются течения. Крупная рябь течений встречается крайне редко. Форма ее обычно такая же, как и мелкой ряби, иногда частью симметричная. Образуется в условиях очень сильного течения. Разновидностью ряби течения является «рябь язычками» с как бы раздавленными гребнями.

Она образуется лишь в мелкой воде на поймах, в приливной полосе, в заливах.

Знаки струй- извилистые древовидно-разветвляющиеся желобки, напоминающие ветки растений, образующиеся на пологих побережьях в результате медленного стекания приливной воды струйками стекающей воды. Их разветвленный конец может быть направлен в сторону материка, и тогда они представляют миниатюрную модель речной сети, и в сторону моря.

В этом случае они являются моделью дельты с ее расходящимися руслами. Еще чаще разветвление струй на рукава возникает, когда они встречают препятствие, которое разбивает струю. Знаки струй — характерное образование побережья, встречается в ископаемом виде не часто, но дает ценные сведения об условиях образования породы.

Отпечатки капель дождя и следы выходов газа. На поверхности глинистых и иловатых пластов иногда наблюдаются небольшие округлые углубления, часто с приподнятым крутым краем. Наблюдения на современных иловатых поймах, побережьях, лужах показывают, что такие же отпечатки оставляют на влажной илистой поверхности капли дождя и градины.

После высыхания глины, отпечатки, засыпанные новым осадком, сохраняются в виде ямок на поверхности слоя, или в виде выпуклых их отпечатков. Наиболее хорошо они сохраняются в условиях жаркого сухого климата. Такие же ямки, лишь более крупные и глубокие, оставляет град.

Похожие образования получаются в результате поднятия из рыхлого осадка пузырьков газов, возникающих при идущих в осадке химических процессах. Для них характерна гладкая поверхность и отсутствие приподнятого края. При энергичном выделении газов вокруг места выхода образуется приподнятый валик. Может сохраниться и сам путь поднятия пузырька — узкий канал, вертикально пронизывающего породу, поскольку вновь образующиеся пузырьки следуют по проложенному пути, закрепляя и расширяя его.

Трещины высыхания представляют собой узкие желобки, разделяющие породу на полигональные участки, возникающие на поверхности глинистых, иловатых, реже известковистых пластов. Эти желобки выполнены либо тем же, либо каким-либо иным материалом — песком, гипсом и т.д.

Подобная картина наблюдается на современных поймах, илистых берегах и в области такыров. Отложенный здесь тонкослоистый илистый материал при высыхании растрескивается и даёт тот же характерный полигональный узор. Глубина трещин обычно незначительная, но при длительном высыхании может достигнуть 1 м. Размеры полигонов зависят от скорости высыхания, толщины трескающегося слоя, его материала и т. д. При быстром высыхании, большой толщине, отсутствии песка и СаСОз образуются большие участки, ограниченные трещинами. В большинстве случаев полигоны не остаются плоскими, но коробятся, причем их края закручиваются либо кверху, либо книзу.

Отпечатки, оставленные животными. На поверхности слоев сохраняются окаменелые остатки организмов, а также следы их передвижения. Следы позвоночных сохраняются в континентальных, чаще всего в пустынных отложениях. Следы движения низших животных — пелеципод, гастропод и особенно червей — чаще всего наблюдаются в некоторых морских или береговых отложениях.

Они могут иметь форму вертикально или косо пронизывающих осадок трубчатых ходов («колодезные структуры»), звездообразных или ветвистых желобков на поверхности слоя, которые принимают иногда за отпечатки водорослей или тел животных и др. Помимо перечисленных, известно много других знаков, оставляемых на поверхности слоев животными и растениями, а также знаков, происхождение которых не разгадано.

Организмы, оставляющие следы, могут жить на различных глубинах. По наблюдениям ученых, следы с резко выраженными краями могут сохраняться лишь в приливной полосе, где они до наступления нового прилива затвердевают или перекрываются тонким предохраняющим слоем эолового материала. Под водой резкие контуры сохраняться не могут.

Исключение составляют лишь туннелеобразные ходы червей, где обрушивание кровли также может давать резкие контуры. Конкреции и оолиты. Под конкрецией понимаются различной формы, строения и величины (от долей миллиметра до нескольких метров в диаметре) неорганические включения в осадочных слоях, обычно отличающиеся от окружающей породы своим составом. Примером очень маленьких конкреций являются оолиты.

Стилолиты (стилолитовые швы)- сильно извилистые, часто зазубренные зоны растворения в карбонатных породах, выполненные глинисто-углистым, реже рудным, веществом. Они часто формируются параллельно слоистости при постдиагенетическом уплотнении карбонатных пород. Стилолиты обычно наблюдаются в тонкокристаллических карбонатных породах и имеют мощность десятые доли миллиметра (иногда больше).

Общая «пилообразная» форма стилолитовых швов растворения, вероятно, образуется за счет резко неоднородного распределения напряжений в породах с плотной кристаллической структурой на границах зерен.

В микроскопическом масштабе стилолиты редко образуют проникающую плоскостную текстуру. Важное значение стилолитов состоит в том, что они являются динамическими индикаторами (образуются нормально к оси сжатия), а также указывают на состав и температуру породного флюида, активно растворяющего карбонатное вещество. Растворение имеет рассеянный характер только на начальных стадиях, быстро переходя к концентрации в отдельных достаточно немногочисленных зонах. Стилолиты встречаются почти исключительно в известняках, но имеются редкие сведения о нахождении их в кварцитах и аргиллитах.

Мелкой разновидностью стилолитов являются сутуры. Сутурами называют неправильно мелкозазубренные линии, наблюдаемые в разрезах известняковых слоев. Своё название они получили от швов («сутур»), соединяющих черепные кости позвоночных, на которые они очень похожи в разрезе.

При раскалывании порода нередко распадается по плоскостям сутур, имеющим неровные шероховатые поверхности, покрытые обычно тонким налетом глинистого вещества. Сутурные плоскости могут располагаться несколькими выклинивающимися этажами в пределах одного слоя.

Встречаются свиты, исключительно богатые сутурами, при полном их отсутствии в соседних толщах. Это делает их, как и стилолиты, ценным стратиграфическим признаком и указывает на тесную связь их со строением или составом породы. Неправильная мелкозубчатые поверхности сутурных плоскостей и покрывающие их глинистые плёночки дают ясные указания на то, что они образовались в результате сдавливания и сопутствовавшего ему растворения породы по менее устойчивым плоскостям. Глинистая пленочка представляет собой нерастворимый остаток породы.

Внутрислоевые текстуры.

Внутрисловные текстуры весьма многообразны. Наиболее распространены среди них слоистые и массивные, реже встречаются текстуры, связанные с жизнедеятельностью организмов, с оползневыми и другими явлениями.

Массивная(беспорядочная или неслоистая) текстура характеризуется беспорядочным расположением в породе ее составных частей. Благодаря этому порода имеет одинаковые физические свойства в различных направлениях. При расколе образуются обломки неправильной формы (пески, псефиты и др.).

Слоистаятекстура обусловлена чередованием слоев нескольких разностей осадочных пород. Слоистость может быть вызвана различными причинами: резким изменением размера обломочных частиц или вещественного состава пород, одинаковой ориентировкой осадочного материала, наличием в неслоистой толще на одном стратиграфическом уровне осадочных образований, отличающихся от вмещающих пород (конкреций, скоплений органического вещества, раковин и т. п.) и др. В зависимости от расположения осадочного материала в породах выделяется горизонтальная и косая слоистость.

Горизонтальная слоистость— плоскости напластования и элементарные слои ориентированы параллельно друг другу. Такой тип слоистости образуется при накоплении осадка в обстановке медленного равномерного движения водной среды или в состоянии ее покоя. В зависимости от мощности чередующихся слоев выделяют текстуры: массивнослоистые (мощность каждого слоя более 50 см), толстослоистые (более 5см), средне-слоистые (2—5 см), тонкослоистые (0,1—2 см) и микрослоистые (менее 0,1 см).

Косая слоистость— относится к числу широко распространенных текстур обломочных пород. Она имеет большое значение для выяснения их генезиса, поскольку в расположении отдельных слойков запечатлевается состояние среды осадкообразования. Косая слоистость возникает в водной и воздушной средах, ее формы весьма многообразны.

Флюидальнаятекстура образуется, там, где уже «слежавшийся» полувязкий осадок, обычно со следами микрослоистости, подвергается механическому воздействию подводных (и наземных) оползней, сотрясений, сильного движения воды, смятию роющими животными или процессами замещения . Текстура замещения наблюдается при замещении одного минерала другим. Например, при замещении ангидрита гипсом или халцедоном и др.

Выделяются также текстура перекристаллизации и грануляции с разновидностями узорчатой, брекчиевидной, обломочной и комковатой; волокнистая и игольчатая , концентрическая и радиальная, характерная для гипса, сидерита, кальцита и других породах (М.С.Швецов, 1958).

Источник: studfile.net

Песчаные породы полимиктового состава

Среди песчаных пород полимиктового состава выделяются две основные группы:

Аркозы. В некоторых песчаниках полевой шпат, слюда и кварц находятся почти в таком же соотношении, как и в гранитах, от которых они образовались, это аркозы, или «размытые граниты» (Леворсен, 1958).

Аркозовые песчаники содержат более 25% полевых шпатов и менее 60% кварца. Они сформировались в результате процессов, связанных с диастрофизмом земной коры, когда некоторые материковые области были или резко приподняты, или опущены, но подверглись дизъюнктивной дислокации в местах, непосредственно примыкающих к глубоким впадинам в дне океана, где отложился обломочный материал пород, перемещенный из материковой области (Пирсон, 1961). Расстояние от области сноса до бассейна, куда переместился обломочный материал, было очень небольшим, и обломки материнских пород приподнятой материковой области подвергались минимальному химическому разложению или выветриванию и отлагались в условиях плохой сортировки минералов (см. рисунок).

Зерна в аркозовых породах угловаты и различны по размерам. Цементом служат глины каолинового состава, иногда монтмориллонитовые глины, образовавшиеся из вулканического пепла. Типичные аркозы часто слабо сцементированы.

В результате последовательного поступления в море обломочного материала и его сортировки образуются пласты пород-коллекторов, чередующиеся с практически непроницаемыми глинистыми породами.

Аркозовые коллекторы развиты в некоторых частях эпигерцинской платформы юга СССР. Так, они слагают газоносные горизонты месторождения Газли (Западный Узбекистан) и газоносные пачки месторождений Ейско-Березанского района Северо-Западного Предкавказья; месторождения нефти и газа Березово-Шаимского района Западной Сибири.

Аркозовые песчаники-коллекторы имеются в Калифорнии в бассейне Лос-Анжелоса, в гранитной россыпи бассейна Анадарко в Оклахоме, в районе Амарилло в Техасе (Пирсон, 1961).

Граувакки. Песчаники, содержащие в большом количестве зерна темных тонкозернистых изверженных пород, называют граувакками. Обычно они характеризуются зеленовато-серой, серой или темной зеленовато-серой окраской и полимиктовым составом; 20% и больше (до 50%) слагающих породу зерен состоит из обломков других пород; около 60% падает на кварц.

Граувакки, глинистый песок или песчаник могли образоваться в условиях умеренной деформации земной коры, когда небольшой континентальный шельф отделял незначительно приподнятую материковую область от более глубокого бассейна седиментации (см. рисунок).

При быстро протекающем процессе эрозии суши и коротком пути транспортировки обломочного материала зерна неустойчивых минералов и обломки пород не успевали подвергнуться разрушению и разложению, поступая в бассейн седиментации. Осадконакопление в бассейне в результате эрозии могло не компенсироваться опусканием. Вследствие этого бассейны становились мелководными, даже лагунами (Пирсон, 1961).

Частый переход от морских фаций к континентальным с взаимным проникновением пород этих фаций у береговых линий привел к образованию ритмически чередующихся граувакков с алевритовыми и пелитовыми породами. Цемент граувакков глинистый и глинисто-хлоритовый, поэтому часто они имеют низкую проницаемость.

Примерами граувакковых коллекторов являются Бредфордский песок в Пенсильвании, пески Мак Лиш и Бартлесвильский (Оклахома), пески, слагающие побережье Мексиканского залива (Пирсон, 1961).

Источник: megaobuchalka.ru

Полимиктовые песчаники это

В качестве показателей климатов прошлого привлекаются все наиболее распространенные литологические типы и группы отложений, с которыми геолог постоянно имеет дело. И хотя рассматриваемые отложения представляют собой индикаторы разных климатических условий, значение их для палеоклиматических реконструкций одинаково велико.

Пески (песчаники)

Минералогический состав песков (песчаников) формируется под влиянием двух основных факторов физико-географической среды: тектонического режима и климата. Относительная роль этих факторов в отдельных случаях различна. В областях энергичных движений решающее влияние на формирование минералогического состава песков принадлежит тектоническому режиму, а влияние климата оказывается в значительной степени подавленным. В областях плоского рельефа, наоборот, на первый план выступает климат, а значение тектонического фактора невелико.

Дело в том, что контрастный, динамичный рельеф тектонически активных областей способствует больше дезинтеграции пород, чем их химическому выветриванию, благоприятствует их более энергичному смыву и переносу (обычно на короткие расстояния), а также и более быстрому захоронению в осадках. При этих условиях исходная порода и образующийся из нее обломочный материал не успевают в достаточной мере воспринять влияние климата, даже если этот климат является жарким и влажным, располагающим к интенсивному химическому выветриванию.

В результате здесь формируются полимиктовые пески (песчаники), состоящие больше чем наполовину из неустойчивых компонентов, избежавших химического выветривания. В песчаниках, обладающих наибольшей степенью полимиктовости, неустойчивые минералы (и обломки пород) представлены к тому же наиболее разнообразно: иногда они содержат до 30—40 различных минеральных видов, среди которых присутствуют и такие совершенно неустойчивые к выветриванию компоненты, как натриево-кальциевые полевые шпаты, роговые обманки и пироксены [Страхов, 1963].

Полимиктовые пески состоят из трех и более минералов, их группы — аркозовые, граувакковые

Наиболее ярким примером полимиктовых образований являются мезозойские терригенные толщи восточного побережья Азии, прослеживаемые от Анадыря до Филиппин через различные климатические зоны.

В этой однообразной терригенной формации влияние климата улавливается лишь по второстепенным признакам, например по уменьшению разнообразия неустойчивых минералов от бореальных районов к тропическим; по исчезновению в Юго- Восточной Азии таких легко выветривающихся минералов, как пироксены и роговые обманки; по изменению минералогического состава глин, на севере исключительно гидрослюдистых, а на юге содержащих примесь каолинита; по появлению в тропических районах примеси карбоната кальция, а в континентальных и паралических разрезах также примеси свободных гидратов железа.

В зонах, переходных к областям слабого тектонического режима, количество и разнообразие неустойчивых к выветриванию минералов в песчаниках уменьшаются; их полимиктовые разности сменяются мезомиктовыми, в которых эти компоненты представлены уже почти исключительно полевыми шпатами и в количестве, не превышающем 45—35% от общей массы псаммитового материала.

Мономиктовые и олигомиктовые песчаники

Мономиктовые и олигомиктовые песчаники

Среди отложений протерозоя — первой половины палеозоя нередки мономиктовые песчаники, совершенно лишенные неустойчивых минералов и состоящие только из кварца и некоторого количества не поддающихся выветриванию акцессориев: циркона, рутила, турмалина и граната.

Характерно, что олиго- миктовым и мономиктовым песчаникам сопутствуют другие осадки, связанные с глубоким выветриванием и совершенной химической дифференциацией: высокоглиноземистые каолинитовые глины, известняки, фосфориты, высокожелезистые осадки, накопления свободного кремнезема и т. д. Однако известны случаи образования олигомиктовых песчаников в условиях и тепло- умеренного климата — за счет размыва древних толщ олигомиктового типа. Естественно, что такие вторичные образования не должны приниматься во внимание при палеоклиматических реконструкциях.

Если климат жаркий, но не влажный или влажный, но теплоумеренный, то и в условиях плоского рельефа платформ сохраняется много неустойчивых минералов и образующиеся при этом песчаники приобретают характер мезо- миктовых и умеренно полимиктовых.

В холодном климате химическое выветривание ослабевает настолько, что и при плоском рельефе формируются полимиктовые песчаники. Примером таких полимиктовых образований, возникших в условиях малоактивного рельефа, могут служить кайнозойские толщи Северной Сибири, Колымы, Камчатки и Анадыря.

В тектонически малоактивных областях минералогический состав песчаников, иногда выражаемый посредством коэффициента мономинеральности , может использоваться в качестве показателя зонального типа климата времени образования этих осадков.

Полимиктовыми являются аркозовые песчаники – с заметным преобладанием полевого шпата над кварцем

Граувакки

Песчаники, содержащие в большом количестве зерна темных тонкозернистых изверженных пород, называют граувакками. Обычно они характеризуются зеленовато-серой, серой или темной зеленовато-серой окраской и полимиктовым составом; 20% и больше (до 50%) слагающих породу зерен состоит из обломков других пород; около 60% падает на кварц.

Источник: bibliotekar.ru