Теллурид серебра по характеру температурной зависимости проводимости и постоянной Холла противоположен Ag2Se: низкотемпературная фаза характеризуется большей электропроводностью. От температуры жидкого азота до 250 К проводимость и постоянная Холла почти не изменяются с ростом температуры, а затем медленно убывают и при 423 К ( точка перехода) постоянная Холла возрастает, а проводимость убывает примерно в два раза. Ширина запрещенной зоны, вычисленная из температурной зависимости постоянной Холла, составляет 0 17 эв. [1]

Теллурид серебра ( гессит) встречается в природе реже аргентита, но отмечен в рудах ряда месторождений. [2]

Теллурид серебра , как и его сульфид, взаимодействует с цианидом только в присутствии кислорода, но с тем отличием, что на его поверхности образуются толстые, видимые глазом пленки окисленных соединений. [4]

Сульфиды, селениды и теллуриды серебра растворимы в крепких растворах AgNOs. Растворимость увеличивается с ростом их концентрации и по ряду S-Se — Те. Были выделены, в частности, [ SAgsJNOa и [ TeAgeHNOab. Рентгеноструктурное исследование кристаллов первого из этих соединений показало, что катионы слагаются в бесконечные цепи типа — SAgsSAgj — с шестерной координацией серы, а анионы МО. Бромид распадается ( на AgjS и AgBr) при 430 С, а иодид устойчив до 560 С. [5]

Бесколлекторный электродвигатель с датчиком Холла

Гессит, Ag2Te — теллурид серебра , но часто содержит значительные количества золота. [6]

Теллур в анодном сплаве находится в виде механической примеси теллурида серебра Ag2Te в чистом серебре. Теллур, как элемент с амфотерными свойствами, в зависимости от рН среды может переходить в раствор как в виде анионов, так и в виде катионов. Очевидно, на характер перехода в раствор теллура в той или иной форме будет влиять и плотность тока. Как показала практика, до 80 % теллура переходит в шлам в виде металлического теллура и Ag2Te, а также в виде теллу-ритов и теллуратов серебра. При использовании фильтрующей тканевой диафрагмы в катодный осадок теллур может попадать также из мелко взмученного шлама; при применении ионообменной мембраны это полностью исключается. [7]

Селен и теллур найдены, в природе только в виде селенидов и теллуридов серебра , золота, меди и висмута. Главными сырьевыми источниками Se и Те служат анодные шламы, остающиеся после электродного рафинирования меди, и шламы сернокислотного производства. Анодный шлам — глинистый осадок, выпадающий на дно электролитных ванн при рафинировании меди, содержит 3 — 14 % Se и 0 3 — 3 0 % Те. Шлам сернокислотного производства накапливается в нижней части влажных электрофильтров и состоит на 45 — 55 % из элементарного селена. [8]

В системе Ag — Те образуется одно устойчивое соединение Ag2Te [ 37 14 % ( вес. Теллурид серебра состава Ag Te2 ( Ag Te4) образуется по перитектической реакции [6, 10, 11] и здесь не рассматривается. [9]

С повышением щелочности раствора скорость растворения теллу-рида серебра уменьшается в допредельной области. Как и было предположено, растворение теллурида серебра в цианистых растворах потекает с очень большими осложнениями, вызванными сложным, ступенчатым характером реакции. [11]

Эффект Холла Часть 1

Исследование возгонов показало, что в них содержатся свободные Те и Ag, причем количество свободного теллура ниже стехиометри-ческого соотношения. Содержание серебра в возгонах убывает с 22 7 при 900 С до 12 2 % ( по массе) при 915 С, что объясняется диссоциацией теллурида серебра . [12]

Было установлено, что для раздельного определения теллуридов можно использовать кислый и щелочные растворы перекиси водорода, анализируя две навески. При обработке одной навески смесью равных объемов 30 % — ного раствора перекиси водорода и 10 % — ного ( по объему) раствора азотной кислоты при 18 — 20 С в течение 10 мин в раствор перейдет теллур теллуридов золота и меди и элементарный теллур, в остатке будет теллурид серебра . Присутствие металлической меди не мешает определению форм теллура таким способом. [13]

Соли щелочных и щелочноземельных металлов селенисто-водородной и теллуристоводородной кислот растворимы в воде. Селениды и теллуриды других металлов мало растворимы. Теллурид серебра менее растворим, чем сульфид серебра. [14]

Можно было бы из этого остатка извлечь теллурид меди перекисью водорода с азотной кислотой, но это создает ряд трудностей для последующего определения теллура в азотнокислом рас — творе. Оказалось, что теллурид серебра очень медленно разлагается этим растворителем даже при концентрации кислоты 47 %, а при меньшей концентрации совсем не разлагается. Ремокендуется для извлечения теллурида меди применять смесь 20 % — ной соляной кислоты и 30 % — ного раство-ра перекиси водорода. [15]

Источник: www.ngpedia.ru

Задание 4.Определение подвижности электронов в кремнии при комнатной температуре

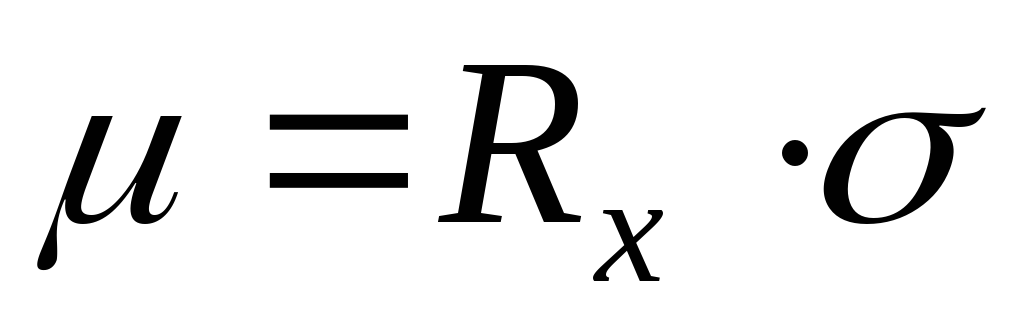

Для вычисления подвижности основных свободных носителей  нужно знать постоянную Холла

нужно знать постоянную Холла и удельную проводимость

и удельную проводимость :

:

(13)

Используйте среднее значение, полученное в задании 3, а удельную проводимость определите следующим образом:

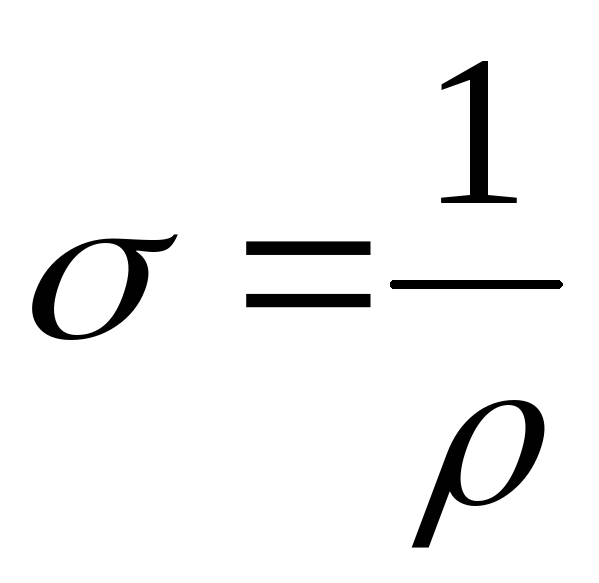

, (14)

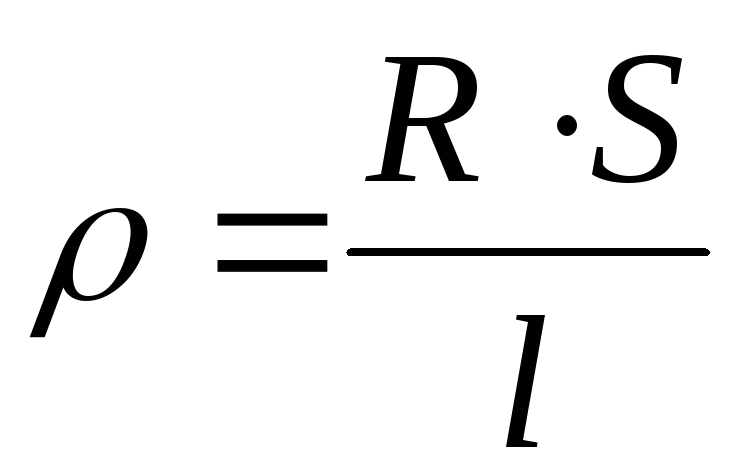

где  — удельное сопротивление кремния. Выразим

— удельное сопротивление кремния. Выразим через его размеры и величину сопротивления

через его размеры и величину сопротивления :

:

(15)

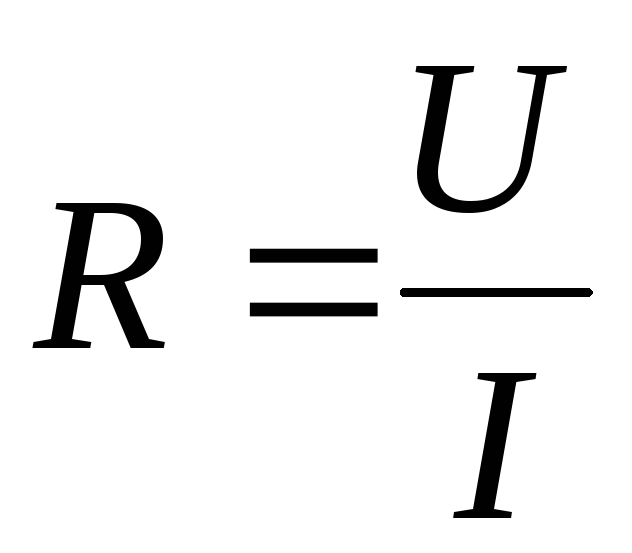

Сопротивление образца определяется по закону Ома:

, (16)

где  — напряжение на образце,

— напряжение на образце, — ток через образец, измеренные в тех случаях, для которых расcчитывалась постоянная Холла (Задание 3).

— ток через образец, измеренные в тех случаях, для которых расcчитывалась постоянная Холла (Задание 3).

Площадь поперечного сечения:

(17)

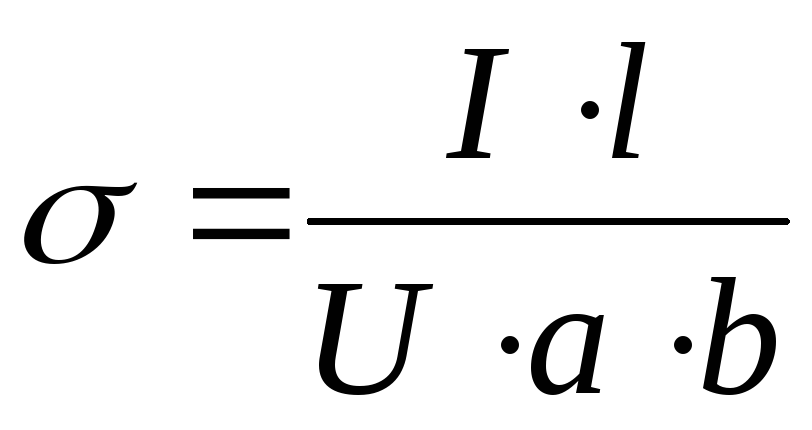

После подстановки формул (15), (16), (17) в формулу (14), получим:

(18)

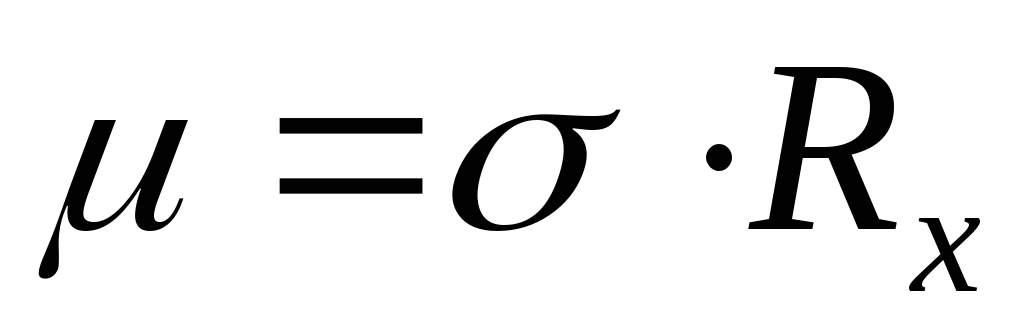

Подвижность электронов можно вычислить так:

(19)

Все вычисления проводите в системе СИ.

Контрольные вопросы

- Механизм эффекта Холла в металлах (классическая теория).

- Механизм эффекта Холла в полупроводниках (классическая теория).

- Основные положения квантовой теории эффекта Холла.

- Физический смысл постоянной Холла, ее применение для вычисления основных параметров полупроводников.

- Эффективная масса носителей заряда в металлах и полупроводниках. Подвижность носителей заряда.

- Какие физические закономерности проверялись путем снятия экспериментальных зависимостей?

- Схема и принцип работы лабораторной установки.

- Технические применения эффекта Холла.

Задачи к лабораторной работе

1.1 Перпендикулярно магнитному полю с индукцией В=0,1 Тл возбуждено электрическое поле, напряженность которого равна 100 кВ/м. Определите величину и направление скорости движения протона, если известно, что в таких полях он движется прямолинейно. 1

Вектор магнитной индукции поля перпендикулярен одной из плоскостей пластинки. По пластинке пропускают электрический ток силой 0,1 А. При этом возникает поперечная разность потенциалов равная 3,25·10 -3 В. Определите подвижность носителей тока в полупроводнике. Удельное сопротивление полупроводника 10 -4 Ом·м, индукция поля 1 Тл.

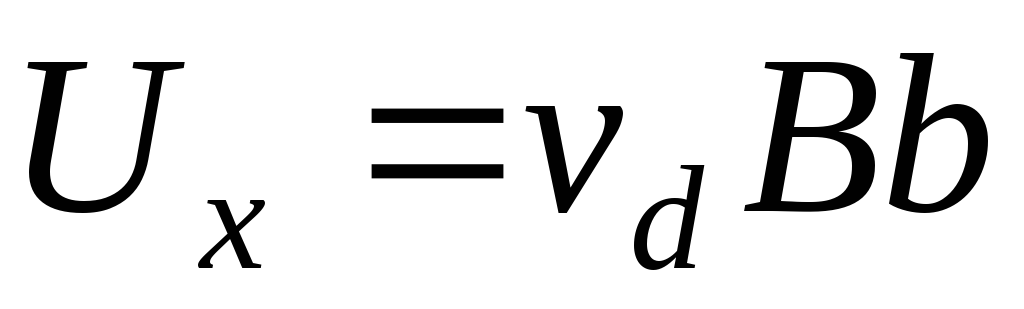

1.3 Покажите, что холловскую э.д.с. можно представить в виде: , где

, где — дрейфовая скорость носителей тока в проводнике шириной

— дрейфовая скорость носителей тока в проводнике шириной ,

, — магнитная индукция поля. 2.1 Заряженная частица, двигаясь перпендикулярно скрещенным под прямым углом электрическому и магнитному полям, не испытывает отклонения от прямолинейной траектории.

— магнитная индукция поля. 2.1 Заряженная частица, двигаясь перпендикулярно скрещенным под прямым углом электрическому и магнитному полям, не испытывает отклонения от прямолинейной траектории.

Найдите удельный заряд частицы, если напряженность электрического поля равна 400 кВ/м, вектор магнитной индукции равен 0,46 Тл. Частица прошла ускоряющую разность потенциалов 10 В. 2.2 Пластина из однородного диэлектрика с диэлектрической проницаемостью

в однородном магнитном поле, и

в однородном магнитном поле, и

ндукция которого

ндукция которого .

.

Определите вектор поляризации  и поверхностную плотность связанных зарядов

и поверхностную плотность связанных зарядов . 2.3 Удельное сопротивление арсенида индия 2,5·10 -3 Ом·м, постоянная Холла 10 -2 м 3 /кл. Полагая, что электропроводность осуществляется зарядами одного знака, определите их концентрацию и подвижность.

. 2.3 Удельное сопротивление арсенида индия 2,5·10 -3 Ом·м, постоянная Холла 10 -2 м 3 /кл. Полагая, что электропроводность осуществляется зарядами одного знака, определите их концентрацию и подвижность.

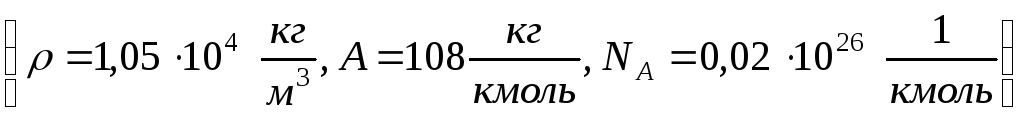

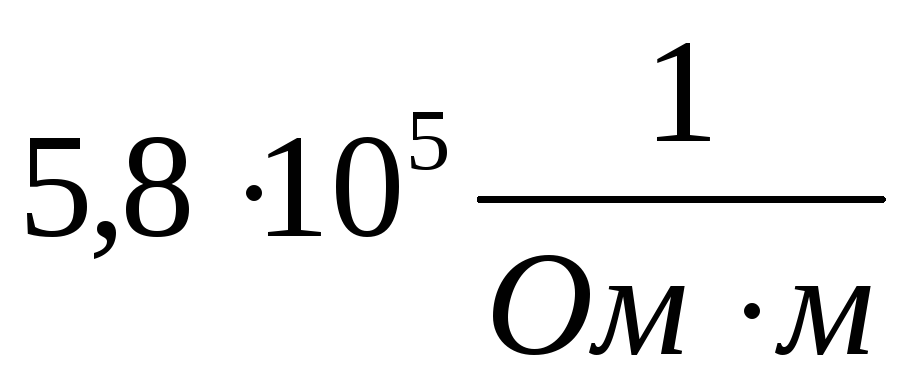

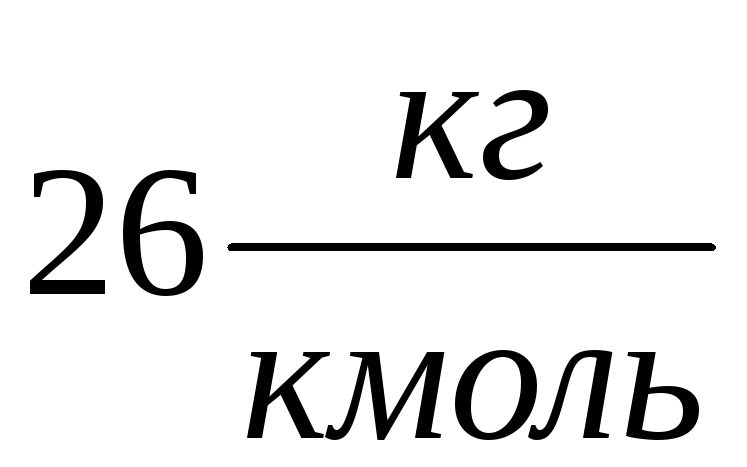

3.1 Определите постоянную Холла для серебра по его плотности и атомной массе. Серебро одновалентное.  3

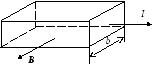

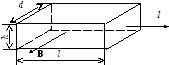

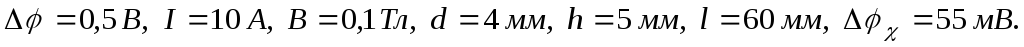

3 .2Пластинка с размерами, указанными на рисунке, включена в электрическую цепь.

.2Пластинка с размерами, указанными на рисунке, включена в электрическую цепь.

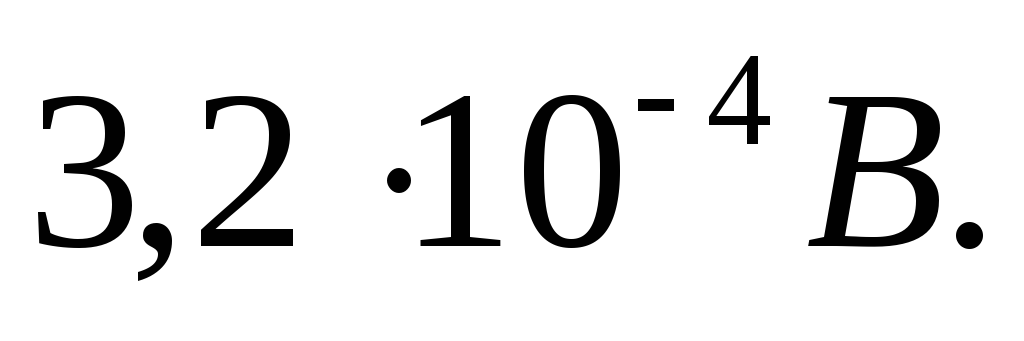

При продольной разности потенциалов  по пластинке течёт ток

по пластинке течёт ток . Если, не выключая тока, создать перпендикулярно пластинке магнитное поле с индукцией

. Если, не выключая тока, создать перпендикулярно пластинке магнитное поле с индукцией , то между нижним и верхним основаниями возникнет холловская разность потенциалов

, то между нижним и верхним основаниями возникнет холловская разность потенциалов .

.

Найдите концентрацию зарядов, их подвижность, постоянную Холла, если:  3.3 Определите величину холловской разности потенциалов, при которой сила Лоренца, действующая на носители тока, равна

3.3 Определите величину холловской разности потенциалов, при которой сила Лоренца, действующая на носители тока, равна

.1Пластинка высотой 20 мм и шириной 1 мм расположена перпендикулярно магнитному полю с индукцией 2 Тл.

.1Пластинка высотой 20 мм и шириной 1 мм расположена перпендикулярно магнитному полю с индукцией 2 Тл.

По пластинке течет ток силой 5А. Вследствие эффекта Холла внутри пластинки возникает однородное электрическое поле напряженностью  .

.

Определите величину и направление этого поля, если концентрация электронов проводимости равна Определите отношение

Определите отношение к напряженности поля

к напряженности поля , обуславливающего ток в пластинке. Удельная электропроводность

, обуславливающего ток в пластинке. Удельная электропроводность .

.

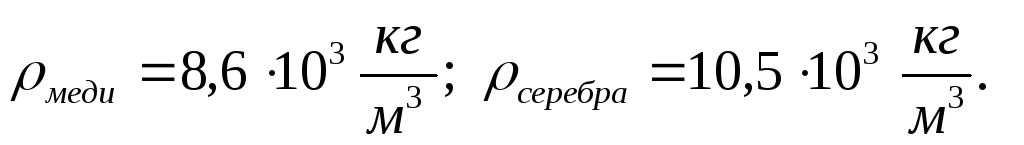

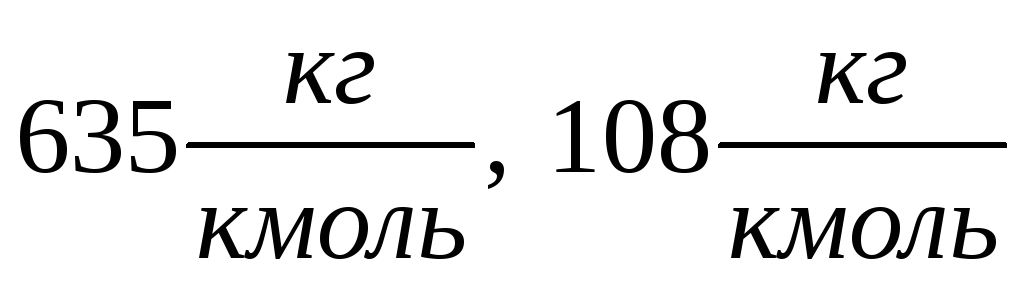

4.2 Во сколько раз постоянная Холла для серебра больше постоянной Холла для меди?  Атомные массы

Атомные массы  соответственно.

соответственно.

4.3 Через поперечное сечение полупроводника шириной 1 мм и высотой 10 мм течет ток силой 2,1 А. Если полупроводник поместить в магнитное поле, возникает поперечная разность потенциалов равная  Определите величину и направление силы Лоренца, действующей на носители тока. Индукция поля равна 0,8 Тл.

Определите величину и направление силы Лоренца, действующей на носители тока. Индукция поля равна 0,8 Тл.

5 .1Пластинка движется со скоростью

.1Пластинка движется со скоростью  в однородном магнитном поле с индукцией 70 мТл. Найдите поверхностную плотность зарядов, возникающих на пластине вследствие её движения.

в однородном магнитном поле с индукцией 70 мТл. Найдите поверхностную плотность зарядов, возникающих на пластине вследствие её движения.

5.2 Определите подвижность зарядов в полупроводнике, если отношение холловской разности потенциалов к продольной разности потенциалов, вызывающей ток в полупроводниковой пластинке, равно 0,03. Магнитная индукция поля 1,5 Тл; длина пластинки в три раза больше её высоты. 5.3 Определите постоянную Холла для меди по её плотности и атомной массе.

атомная масса

атомная масса . 6.1 Определите постоянную Холла для полупроводника, удельное сопротивление которого равно

. 6.1 Определите постоянную Холла для полупроводника, удельное сопротивление которого равно  , подвижность носителей тока

, подвижность носителей тока . Электропроводность определяется зарядами одного типа.

. Электропроводность определяется зарядами одного типа.

6.2 Через сечение алюминиевой пластинки  (a – ширина, b – высота) пропускают ток силой 5А. Пластинка помещена в магнитное поле перпендикулярное ребру b и направлению тока. Определите холловскую разность потенциалов, если индукция поля 0,5 Тл, ширина пластинки 0,1 мм.

(a – ширина, b – высота) пропускают ток силой 5А. Пластинка помещена в магнитное поле перпендикулярное ребру b и направлению тока. Определите холловскую разность потенциалов, если индукция поля 0,5 Тл, ширина пластинки 0,1 мм.

Концентрацию электронов проводимости считать равной концентрации атомов.  , атомная масса

, атомная масса . 6.3 Определите скорость крови в артериях (кровь содержит ионы, создающие электрический ток) диаметром 3,3 мм, если магнитная индукция поля

. 6.3 Определите скорость крови в артериях (кровь содержит ионы, создающие электрический ток) диаметром 3,3 мм, если магнитная индукция поля

Источник: studfile.net

Изменение постоянной Холла при легировании магния

Описанное электронное строение магния недавно было подтверждено Шиндлером и Салковитцем, изучившими зависимость постоянной Холла от состава некоторых магниевых сплавов.

Известно, что если через проводник в виде пластины пропустить электрический ток в направлении, перпендикулярном приложенному магнитному полю, то на концах проводника, перпендикулярных направлениям тока и магнитного поля, возникнет некоторая разность потенциалов. Указанное явление носит название эффекта Холла и постоянную Холла Rh можно определить из выражения

где E — электродвижущая сила; t — толщина образца в направлении приложенного магнитного поля; H — напряженность магнитного ноля и I — ток, проходящий через образец.

Если электроны проводимости в проводнике рассматривать как свободные, то можно показать, что постоянная Холла

где с — скорость распространения света; е — заряд электрона; N — число электронов в единице объема. Поскольку заряд электрона отрицателен, знак Rh для электронов также отрицателен. Так, постоянная Холла для натрия равна — 25,5*10в-4.

Во многих случаях, однако, нельзя рассматривать электроны как свободные; например, для почти заполненной зоны Бриллюэна имеются строгие ограничения направления распространения волновой функции, изображающей движущийся электрон; и можно показать, что в этих условиях электроны проводимости ведут себя так, как если бы они обладали отрицательной массой.

В почти заполненной зоне между искаженной поверхностью Ферми и граничными плоскостями зоны существуют «дырки». Волновое уравнение для электрона в почти заполненной зоне можно заменить соответствующим уравнением для дырок зоны. Эти дырки можно рассматривать как положительные частицы, и можно считать, что проводимость металлов и сплавов с почти заполненной зоной объясняется движением этих дырок. Постоянная Холла в этом случае

где N — число положительных дырок в единице объема, и знак Rh здесь уже положителен (так, например, для сурьмы +12000*10в-4).

В общем случае для структур, в которых благодаря перекрытию зон носителями зарядов могут быть одновременно электроны и дырки, можно написать:

где Nа — число атомов в единице объема; n1 — число электронов на атом, n2 — число положительных дырок на атом; a1 и а2 — соответственно подвижности электронов и дырок.

Если принять описанную электронную конфигурацию магния, то процесс проводимости следует считать двухзонным. Электроны, перекрывающие зону в направлении, перпендикулярном гексагональной оси, относительно свободны и могут быть носителями зарядов, как и имеющиеся в зоне Бриллюэна дырки.

Постоянная Холла для чистого магния отрицательна; это указывает, что преобладает электронная проводимость. Однако следует ожидать, что при легировании магния относительное число электронов и дырок будет изменяться, что вызовет закономерное изменение постоянной Холла. Ясно, что величина и направление изменения будут зависеть от подвижности a1 и а2 электронов и дырок, поэтому для количественных расчетов постоянной Холла необходимо знать эти величины. При перекрытии зон в направлении гексагональной оси можно ожидать значительного изменения постоянной Холла вследствие изменения относительного числа перекрывающихся электронов и дырок, остающихся в первой зоне.

Согласно данным Шиндлера и Салковитца, при добавлении серебра к магнию понижается численное значение отрицательной постоянной Холла. Это понижение линейно связано с атомным составом; 0,1 % (атомн.) Ag изменяет численное значение на 5%. Легирование серебром должно уменьшить число перекрывающихся электронов и увеличить число дырок, так что изменение постоянной Холла в сторону большей положительности вполне понятно. Ясно, что электронное строение магния существенно изменяется при образовании твердого раствора с серебром. Добавка к магнию алюминия должна привести к увеличению числа перекрывающихся электронов и к уменьшению числа положительных дырок.

Экспериментально показано, что при введении в магний небольшого количества алюминия численное значение постоянной Холла уменьшается, однако не так быстро, как при введении серебра. Таким образом, в согласии с общими принципами, тенденция к увеличению положительности RH для алюминия значительно меньше заметна.

Данные об изменении периодов решетки магниевых сплавов подтверждают теоретический вывод о том, что перекрытие в направлении, параллельном гексагональной оси, происходит, когда число электронов на атом приблизительно достигает значения 2,0075. При этом вследствие увеличения числа отрицательных носителей заряда следует ожидать увеличения отрицательного значения постоянной Холла.

Результаты, полученные Шиндлером и Салковитцем, полностью подтверждают это; при критическом содержании алюминия отрицательная величина RН (рис. 21) перестает уменьшаться и при дальнейшем увеличении содержания алюминия наблюдается некоторый рост RН. На рисунке видно, что перекрытие в направлении гексагональной оси начинается при содержании алюминия, приблизительно равном 1% (атомн.). Это значение несколько больше значения, полученного из рентгеновских данных, но в общем согласие удовлетворительное.

Таким образом, прямое изучение электрических свойств магния и его сплавов подтверждает данные об электронной конфигурации магния, полученные более косвенными методами.

Источник: fccland.ru