Преподо́бный (гр. õσιος, лат. sanctus), сонм святых, подвиг которых заключался в монашеском подвижничестве. Монашеская аскеза как тип святости предполагает отказ от мирских привязанностей, забот и стремлений и выбор следования Христу, поста и молитвы как основы жизнедеятельности. Этот тип святости указан в словах Христа, сказанных апостолу

Преподобные

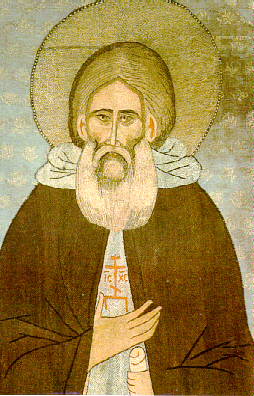

В Православии преподобные — разряд (лик) святых, угодивших Богу монашеским подвигом [1] . Иными словами, преподобные — «святые из монахов, кто молитвой, постом и трудами стремился быть подобным Господу Иисусу Христу» [2] и преуспел в этом уподоблении [3] . Конечно, и при других видах христианского подвига происходит уподобление Христу: «В каждом чине святых существуют примеры достижения этого подобия. Мученики, равноапостольные, святители, праведные — каждый в своей мере исполнил заповедь Господа о стремлении к богоподобию» [2] .

Но именно монашеская жизнь отличается «особым, более напряженным устремлением к Богу» [2] , и потому «только монахи, прославленные Церковью, носят звание преподобных.» [2] .

Кто имеет это молитвенное чудо, оберегает сила Господа! — преподобный Иосиф Исихаст

Содержание

Период гонений

Уже в период гонений появились люди, которые вели аскетический образ жизни, но особого почитания такого вида подвига в те времена еще не было. Случаи прославления таких подвижников были связаны не с их монашеским подвигом, а с их кончиной за Христа. В настоящее время тех, кто сочетал аскетический и мученический подвиги, именуют преподобномучениками. Среди преподобномучеников, пострадавших в период гонений на христиан в Римской империи, можно упомянуть Евгению Римскую, пострадавшую в 262 году.

Первые преподобные

Первыми преподобными в христианской церкви, прославленными именно за монашеский подвиг, стали египетские и палестинские монахи-отшельники:

-

, проживший в пустыне 91 год († 341 год) [4] ; , которого принято считать основателем общежительного монашества († около 348 года) [5] ; , которого принято считать основателем пустыннического монашества († 356 год) [6] ; , которого принято считать основателем палестинского монашества († 371 или 372 год) [7] .

Впоследствии монашество начало распространяться и в другие страны, и в Египте, Палестине и других странах прославилось великое множество преподобных. Среди них можно упомянуть

-

, создателя знаменитой молитвы («Господи и Владыко живота моего. »), чаще всего читаемой Великим постом († около 373-379 гг.) [8] ; , сирийского основателя новой формы аскезы — столпничества († 459 год) [9] ; , беспримерное житие которой читается в православных храмах на утрени в четверг пятой седмицы Великого поста [10] ; , основателя Лавры Саввы Освященного († 532 год) [11] ); , игумена Синайского, создателя «Лествицы» — знаменитого руководства по устроению духовной жизни для монашествующих, и не только для них [12] ;

- и великое множество других.

Благодаря трудам этих и тысяч других подвижников благочестия монашество распространилось по всему христианскому миру.

ПРЕПОДОБНЫЕ

Преподобные на Руси

Основание монашества

На Русь монашество пришло через Святую Гору Афон, где получил постриг Антоний Печерский. Он и Феодосий Печерский стали первыми преподобными Русской церкви, основателями Киево-Печерской лавры. Хотя они не были, в полном смысле слова, первыми монахами на Руси (следы монашеской жизни обнаруживаются и до них), именно их почитают отцами русского монашества.

Среди монахов основанного ими монастыря в лике преподобных были прославлены

-

, первый князь-инок на Руси;

- Прохор Лебедник, который не ел никакого хлеба, кроме приготовленного из собранной им самим лебеды;

- безмездный врач Агапит; , много пострадавший от искушений плоти;

- затворники Исаакий и Никита, ставшие жертвами бесовского обмана, но вспоследствии достигшие святости;

- Пимен Многоболезненный; , т.е. венгр, много пострадавший в польском плену от любовных домогательств знатной вдовы;

- и другие (см. Собор преподобных отцов Киево-Печерских).

Принявший мученическую кончину Григорий Печерский почитается как преподобномученик.

В других местах Русской земли в домонгольский период прославились преподобные Авраамий Смоленский, Авраамий Ростовский, Никита Переяславский, Варлаам Хутынский и Антоний Римлянин.

Монгольское нашествие

После монгольского нашествия, как отмечает Георгий Федотов, пострадала не только государственная и культурная жизнь Древней Руси:

| Около столетия русская Церковь не знает новых святых иноков — преподобных. |

Возобновление монашеской жизни

Возобновление монашеской жизни на Руси после монгольского нашествия связано с именем преподобного Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиевой лавры, духовного наставника великого множества учеников, многие из которых впоследствии стали основателями новых монастырей. К их числу, в частности, относятся [13] :

- преподобный Авраамий Галицкий, основавший четыре обители (монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, монастырь Положения пояса Богоматери, монастырь во имя Собора Богоматери и обитель в честь Покрова Пресвятой Богородицы);

- преподобный Афанасий, основатель Высоцкого монастыря в Серпухове;

- преподобный Мефодий Пешношский, основатель Николо-Пешношского монастыря;

- преподобный Павел Обнорский или Комельский, основатель общежительного монастыря во имя Живоначальныя Троицы;

- преподобный Роман Киржачский, основатель Благовещенского монастыря;

- преподобный Савва Сторожевский, который после смерти преподобного Сергия и по удалении преподобного Никона на безмолвие шесть лет управлял Лаврою преподобного Сергия, а затем основал близ Звенигорода на горе Стороже монастырь во имя Рождества Богородицы;

- преподобный Сергий Нуромский, который основал на реке Нурме монастырь Преображения Господня;

- преподобный Феодор, в миpу Иоанн, родной племянник преподобного Сергия, основатель Симонова монастыря.

В свою очередь, монастыри, созданные непосредственными учениками преподобного Сергия, взрастили новое, второе, поколение учеников, среди которых также немало основателей монастырей.

В их числе — Кирилл и Ферапонт Белозерские, выходцы из Симоновой обители. Первый из них основал в 1397 году) в честь Уcпения Пресвятой Богородицы Кирилло-Белозерский монастырь, а второй — Ферапонтов монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы (в 1398 году). В 1408 году преподобный Ферапонт перешёл в Можайск и основал в версте от города Лужецкий монастырь [14] .

Деятельность преподобного Сергия и его учеников ознаменовали собой подъем духовной жизни русского народа. Однако в последующие века мы видим спад, и к концу XVII века наступает то, что Георгий Федотов называет «омертвлением» русской души.

Этот раздел еще не дописан.

Синодальный период

Важнейшие представители этого периода, прославленные в лике преподобных, — Серафим Саровский и преподобные старцы Оптинские, а важнейшие духовные центры — Оптина пустынь и Саровский монастырь.

Этот раздел еще не дописан.

Почитание преподобных

Почитание преподобных — практически необъятная тема: в церковном календаре не так уж много дней, на которые не попадает память кого-либо из преподобных. (Более того, нередко на один день выпадает несколько имен преподобных.) По этой причине можно рассказать лишь о почитании самых известных и почитаемых преподобных, но даже это непростая задача, поскольку в разных частях православного мира список наиболее почитаемых преподобных может существенно различаться. Поэтому рассмотрим почитание преподобных в Русской Православной Церкви.

По всей видимости, наиболее известные преподобные Русской церкви — Сергий Радонежский и Серафим Саровский.

Сергию Радонежскому, согласно информации из базы данных сайта Храмы России (по состоянию на 29 октября 2012), в одной лишь Москве посвящены престолы (не обязательно главные) 67 храмов (показать список по Москве), а по всей России — 591 храм (показать список по всем регионам России).

Серафиму Саровскому, согласно информации из базы данных Храмы России (по состоянию на 29 октября 2012), в Москве посвящены престолы (не обязательно главные) 31 храма (показать список по Москве), а по всей России — 207 храмов (показать список по всем регионам России).

Следует, однако, иметь в виду, что статистика сайта Храмы России включает сохранившиеся, не сохранившиеся и строящиеся храмы и может включать храмы, принадлежащие старообрядцам. Кроме того, эта статистика включает в себя данные по домовым храмам (расположенным на территориях больниц и других социальных учреждений) и часовням.

К домовым храмам относится, например, храм Серафима Саровского при московском НИИ педиатрии и детской хирургии, который не занимает отдельного здания, а расположен в одном из корпусов этого медицинского учреждения [15] .

ИсточникЗначение слова « преподобный ». ПРЕПОДОБНЫЙ , -ая, -ое. В православной церкви — эпитет „святых“ из монахов, обозначающий: праведный, святой. В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменною церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Тургенев, Малиновая вода.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. Преподобный (др.-греч. ὅσιος) — особый разряд (лик) святых, угодивших Богу монашеским подвигом. Иными словами, преподобные — «святые из монахов, кто молитвой, постом и трудами стремился быть подобным Господу Иисусу Христу» и преуспел в этом уподоблении.

ПРЕПОДОБНЫЙ

Преподо́бный (гр. õσιος, лат. sanctus), сонм святых, подвиг которых заключался в монашеском подвижничестве.

Монашеская аскеза как тип святости предполагает отказ от мирских привязанностей, забот и стремлений и выбор следования Христу, поста и молитвы как основы жизнедеятельности. Этот тип святости указан в словах Христа, сказанных апостолу Петру: “И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную” (Мф.

19. 29). Понимание аскетического подвига как пути богопознания и жизни в Боге складывается еще в предхристианскую эпоху (у стоиков среди язычников, у ессеев в иудаизме) и преемственно воспринимается христианской общиной. Образцами этого подвига в Евангелии служат св. Иоанн Креститель и св.

Анна, дочь Фануилова, “достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь” (Лк. 2, 36-37).

Аскетическое подвижничество, пустынножительство и иные формы отвержения общепринятого жизненного уклада развиваются уже в эпоху гонений. Уже св. Игнатий Антиохийский (ум. ок. 107 г.) в послании св. Поликарпу говорит о тех, кто принял решение сохранять девство, и указывает на необходимость смирения как условие этого подвига.

Свидетельства о подвижничестве этого типа находим у Афинагора, Оригена, Тертуллиана. Однако особое почитание такого рода подвижников как святых в этот период неизвестно: в тех случаях, когда мы находим такое почитание, оно всегда связано с мученичеством (ср. апокрифические Деяния Павла и Феклы: Фекла отвергает брак и избирает девство как подвиг следования Христу, будучи образцом этого подвига, она тем не менее почитается как мученица, хотя в Деяниях и говорится о ее чудесном избавлении от мученической смерти).

Почитание преподобных как отдельного лика святых начинается практически сразу же после конца гонений и совпадает по времени с начальными этапами развития института монашества. Отшельничество как форма монашеской жизни берет свое начало в Египте, где на рубеже III-IV вв. подвизается св. Антоний Великий (ок. 251-356); св.

Антоний проводит в полном отшельничестве 20 лет, затем, в 305 г., выходит из пустыни и организует пустынножительскую общину своих учеников; почитание св. Антония начинается уже при его жизни; его житие, написанное св. Афанасием Великим, служит наставлением для его многочисленных последователей и подражателей как в восточной, так и в западной церкви.

Почитание его как святого задает образец для почитания монашествующих подвижников как класса святых. Несколько позднее появляется и общежительное монашество, первый общежительный монастырь был основан св. Пахомием Великим (ок. 290-346) в Фиваиде; св.

Пахомий может рассматриваться как образец, на который ориентировалось все последующее почитание в качестве святых основателей монастырей. В возникавших больших монашеских общин, обширных поселениях отшельников и аскетов создаются образцы святой жизни и умудренного богоделания, запечатлевшиеся в различных патериках.

Развитие почитание святых подвижников следует рассматривать на фоне той существенной роли, которую играли в византийской религиозной жизни “Божии люди” – пророчествовавшие, обличавшие неправедность властей, собиравшие толпы почитателей и последователей. Они выступали как постоянный противовес секуляризованным тенденциям в социальной жизни, могли призываться как судьи и наставники.

Поэтому во многих случаях они почитаются еще при жизни. Так, император Маркиан (450-457) строит храм в честь преп. Вассиана еще при жизни подвижника. Несколько храмов было построено при его жизни и в честь преп. Маркиана Кирского.

Церковное почитание во многих случаях следовало здесь за народным культом.

В России такие формы религиозной жизни имели меньшее распространение (ср., однако, роль богомольцев и странников), и аналогичные явления связываются в основном лишь с почитанием юродивых. Большее распространение получает здесь представления о монашестве как ангельском образе и о святости как полном осуществлении монашеского призвания, также идущие из Византии и связанные с устроением крупных монашеских центров (таких как Студийский монастырь или монастыри Афона).

Эти представления отразились, видимо, в самом наименовании “преподобных”. Преподобие в древних славянских переводах может означать святость и соответствовать гр. òσιότης святость понимается при этом как высшее осуществление того образа и подобия Божиего, которые даны человеку в творении. Монах, получая в постриге новое рождение, обновление для возрожденной жизни во Христе, своей святой жизнью и раскрывает в себе Божие подобие, становясь преподобным Божиим. Поэтому особое почитание получают в России устроители монашеской жизни, основатели лавр и монастырей – такие как Антоний и Феодосий Печерские, Сергий Радонежский, Зосима и Савватий Соловецкие, Кирилл Белозерский, Иосиф Волоцкий и др.

В православном богослужении преподобные особо вспоминаются на проскомидии. Для них вынимается шестая частица из “девятичинной” просфоры. В русских служебниках здесь содержится поминовение “преподобных и богоносных отец наших Антония, Евфимия, Саввы, Онуфрия, Афанасия Афонского, Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радонежского, Варлаама Хутынского, и всех преподобных отец. И преподобных матерей Пелагии, Феодосии, Анастасии, Евпраксии, Февронии, Феодулии, Евфросинии, Марии Египетской, и всех святых преподобных матерей”.

Молитвословия

Тропарь преподобному единому, общий

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: / приим бо крест, последовал еси Христу, / и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / Темже и со ангелы срадуется, преподобие [имя рек], дух твой.

Тропарь преподобным, общий

Боже отец наших, / творяй присно с нами по Твоей кротости, / не остави милость Твою от нас, / но молитвами их / в мире управи живот наш.

Тропарь преподобной жене, общий

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: / при́имши бо кре́ст, после́довала еси́ Христу́, / и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо пло́ть, прехо́дит бо; / прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней; / те́мже и со а́нгелы сра́дуется, преподо́бная [имя рек], ду́х тво́й.

Тропарь преподобным женам, общий

Истинному желанию уневестившася, христославныя, / и временного обручника отвергшася совокупления, / и добродетельными подвигами возрастша, / на высоту востекосте нетления, / краснодушныя и многобогатыя, / столпи монашествующих жен и правило: / темже о нас молите непрестанно, / любовию вашу память празднующих.

Преподобный в церковнославянском языке

- благочестивый, чистый (греч. õσιος):

- «воздеюще преподобныя руки без гнева и размышления» — воздевая чистые руки (в молитве) без гнева и сомнения (1 Тим. 2, 8);

- благоприятный, счастливый (греч. αισιος):

- «достоин еси во вся времена петь быти гласы преподобными» — и во все времена подобает воспевать Тебя прекрасными голосами (вечерня, Господи воззвах, Слава и Ныне);

- «преподобно взывал еси Вседержителю» — и блаженно воспевал ты Вседержителю (4 июля, канон 1, 8-2);

- святой, обыкн. о монашествующих (агиол.):

- «преподобных и богоносных отец наших» (вечерня, молитва 1 на литии)

Использованные материалы

- Живов В. М., Святость. Краткий словарь агиографический терминов:

- http://www.wco.ru/biblio/books/zhivov1/Main.htm

- http://days.pravoslavie.ru/Trop/tr30.htm

Дорогой читатель, если ты видишь, что эта статья недостаточна или плохо написана, значит ты знаешь хоть немного больше, — помоги нам, поделись своим знанием. Или же, если ты не удовлетворишься представленной здесь информацией и пойдешь искать дальше, пожалуйста, вернись потом сюда и поделись найденным, и пришедшие после тебя будут тебе благодарны.

«ПРЕПОДОБНЫЙ» еще можно поискать:

полнотекстовый поиск в Древе: Google

в других энциклопедиях: Яндекс — Википедия — Mail.ru —

в поисковых системах: Искомое.ru — Яндекс — Google

Кто такой преподобный ? Этот лик принадлежит святому, который при жизни был монахом, но не получал архиерейского сана. Святой это тот, кто стяжал Благодать Святого Духа. Преподобный — означает, что жизнь этого святого в первую очередь символизирует собой глубокий молитвенный путь — подобный ангельскому.

Значение слова «преподобный»

ПРЕПОДО́БНЫЙ, —ая, —ое. В православной церкви — эпитет „святых“ из монахов, обозначающий: праведный, святой. В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменною церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Тургенев, Малиновая вода.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

- Преподо́бный (др.-греч. ὅσιος) — особый разряд (лик) святых, угодивших Богу монашеским подвигом. Иными словами, преподобные — «святые из монахов, кто молитвой, постом и трудами стремился быть подобным Господу Иисусу Христу» и преуспел в этом уподоблении. Конечно, и при других видах христианского подвига происходит уподобление Христу: «В каждом чине святых существуют примеры достижения этого подобия. Мученики, равноапостольные, святители, праведные — каждый в своей мере исполнил заповедь Господа о стремлении к богоподобию».

ПРЕПОДО’БНЫЙ, ая, ое (церк.). В православной церкви — эпитет т. наз. святых из монашествующих, в знач. праведный, святой.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

преподо́бный

1. религ. в православии, монашествующие святые, прославляемые за подвижническую жизнь

2. религ. титул, используемый в католицизме и протестантизме для обращения к священнику; в православии не используется

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: кучерявящийся — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

ИсточникПреподобный как лик святых. Лики святости (они же чины святости) — это , по сути, классификация канонизированных святых в зависимости от их жизненного пути и духовного подвига. С практикой различения ликов святости связано различие форм их почитания в Церкви. Назвать точное количество ликов святости не представляется возможным1.

Как явствует из названия « преподобный » — это святой, уподобленный Богу в чрезвычайно высоком значении этого слова, то есть ставший близко похожим/подобным Богу, ставший «богом по благодати». Учение об обожении значительным образом отличает православное христианство от прочих авраамических монотеистических традиций (ислама и иудаизма).

Кто такой преподобный и кто такие святые?

Преподобным именуется святой, который при жизни был монахом и не имел архиерейского сана — то есть, не был архиепископом, епископом, митрополитом или патриархом.

Самые известные преподобные в Русской Церкви:

- преподобный Серафим Саровский

- преподобный Амвросий Оптинский

- преподобный Сергий Радонежский

Самые известные преподобные Русской и зарубежных Церквей, жившие в XX веке:

- преподобный Силуан Афонский

- преподобный Паисий Святогорец

- преподобный Серафим Вырицкий

Старец Силуан Афонский — один из самых известных святых подвижников XX века. Монах, который сподобился созерцать Нетварный Свет уже на земле.

Преподобный — означает, что жизнь этого святого в первую очередь символизирует собой глубокий молитвенный путь — подобный ангельскому. Их подвиг — молитва, и соприкосновение с внешним миром происходило лишь по течению жизни, а не по «обязанности», которую подразумевает любое священство или архиерейство (архиепископы и митрополиты могли бы святейшими людьми и иметь дар к самой глубокой молитве и подвигу, но в силу своего сана они так или иначе участвовали в мирской и управленческой стороне Церкви, поскольку несли ответственность за целый город, митрополию или — как в случае с Патриархом — целую Церковь).

Это не значит, что все преподобные были затворниками и не выходили целыми днями из храма. Жизнь живая, и многие из них, если духовно наставляли многих приходящих в монастырь мирян и живущих в миру духовных чад. Некоторые из преподобных именно что получили почитание в народе за самоотверженное пастырство — как преподобные Серафим Саровский или Амвросий Оптинский, к которым стекались тысячи паломников. И получали от них духовное или физическое исцеление…

Кто такие святые?

Откуда вообще возникла необходимость давать определения (лики) святым и кто такие святые?

Святой это не только и не столько подвижник — то есть человек, который внешне отдал себя служению, аскезе и трудам не для себя, но для Бога. Человек может быть подвижником, но не святым.

Святой это тот, кто стяжал Благодать Святого Духа. И в котором присутствие Святого Духа было или стало очевидным для окружавших его.

(Иногда понимание, что человек был святым, приходит уже после его смерти, а иногда уже во время жизни человека всем очевидно, что канонизация — то есть, признание его святым всей Церковью, — это вопрос времени)

Святость не означает, что человек обязательно был наделен какими-либо сверхъестественными способностями — даром прозорливости или умением исцелять — хотя, чаще всего святые как раз открывали в себе невероятные Дары. Равно как не означает, что всякий прозорливец это святой.

Причисление Церковью того или иного подвижника к лику святых несет в себе две цели:

- отдать дань святому;

- показать пример пути к святости, чтобы каждый живущий на земле мог найти вдохновляющий или ободряющий для себя пример.

Сонм святых — это напоминание, как разнообразен может быть путь на Небо уже здесь на земле. Это ободряющее (или отрезвляющее) напоминание, что совершенно не обязательно быть монахом, чтобы стать святым. Совершенно не обязательно быть убитым ради Христа, чтобы стать святым. Совершенно не обязательно быть бездомным блаженным, чтобы стать святым. Пути Господни неисповедимы, и святость обуславливается не внешней формой, в которую облеклась жизнь того или иного человека — а его внутренним отношением к жизни, Богу и Вечности.

Старинная икона Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому

Какие бывают святые

Вот некоторые из самых известных ликов святых.

Апостолы это:

Ученики Иисуса Христа. Их было не двенадцать, а гораздо больше, хотя двенадцать из них считались Его ближайшими Учениками. При этом само по себе слово «апостол» не равнозначно слову «святой», поскольку Иуда тоже был и называется апостолом, но именно он предал Христа…

Четыре Евангелия написаны апостолами: Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном.

Благоверные это:

Такого лика удостаивались монархи или князья, которые вместо того, чтобы укреплять свою земную власть, старались укреплять и в себе, и вокруг христианскую веру и благочестие, и именно это безоговорочно поставили в своей жизни на первое место. Например, святой благоверный князь Даниил Московский. В его честь в Москве стоит мужской Свято-Даниловский монастырь.

Блаженные (они же — юродивые) это:

Святые, вставшие на путь внешнего похождения на безумца, бездомного, глупца и чудака. Возможно, это один из самых трудных для объяснения подвигов, и он в любом случае был не их «выбором», но — Призванием…

Своей жизнью они вызывали насмешки окружающих с одной стороны (и тем самым, в конце достигали святого смирения), а с другой — многие из них помогали духовно прозреть (или просто помогали) неимущим, сирым, и тем, кто на самом деле нуждается в помощи. Например — блаженная Ксения Петербургская.

Икона святой блаженной Ксении Петербургской, которая взяла на себя подвиг юродства после скоропостижной смерти мужа.

Мученики это:

- Отдавшие свою жизнь за веру и Христа.

- Великомученики — те, которые претерпели особо тяжелые испытания и мучения.

- Священномученики — это убиенные за веру священники (монахи или не-монахи).

- Преподобномученики — убиенные преподобные.

- Новомученики — павшие в гонениях на Церковь в XX веке. В основном, речь о послереволюционной России и Сталинских репрессиях.

Преподобные это:

Об этом мы подробно говорили в начале. Преподобные — это святые, которые в земной жизни были монахами, но не получали архиерейского сана: то есть имели по призванию жизнь подобную ангелам.

Равноапостольные это:

Святые, благодаря которым крестились или уверовали большое число людей — то есть, чей подвиг был равен апостольским. Например, к лику равноапостольных причислен святой Николай Японский, который в начале XX века крестил тысячи японцев — абсолютное чудо, учитывая менталитет этого народа и его укорененность в традициях.

Святители это:

Святые, которые были при жизни священниками или монахами-архиереями.

Страстотерпцы это:

Святые, убитые не за веру (то есть за призыв отказаться от нее или от Христа), а за соблюдение Заповедей или за саму идею благочестия. Например, император Николай II.

Чудотворцы это:

Никто из святых не искал для себя сверхестественных способностей, большинство даже тяготились ими. Однако Господь щедр к людям святой жизни, и путь некоторых из них для Церкви и народа ассоциируется в первую очередь с чудотворениями: прозорливостью, исцелениями…. И в молитвах к ним обращаются с особой надеждой — чудесно изменить существующее положение вещей: неустроенность, болезни, личные слабости.

В России особо почитаем, например, святитель Николай Чудотворец.

Редкое фото: преподобный старец Паисий Святогорец кормит птичку.

Святые: какие приняты сокращения

Церковью принята система сокращений, которая сейчас активно используется в духовной литературе. Не все эти слова означают святость, но они употребляются в написании имен тех или иных святых.

ИсточникWe're Getting Mutants in the MCU — The Loop. Вам нравится это видео? Вкл. звук. Страница 0 — энциклопедическая статья. Страница: 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 — разное.

Искажения : В Православии преподобные — разряд ( лик ) святых , угодивших Богу монашеским подвигом . Иными словами, преподобные — «святые из монахов , кто молитвой , постом и трудами стремился быть подобным Господу Иисусу Христу » и преуспел в этом уподоблении . Конечно, и при других видах христианского подвига происходит уподобление Христу: «

Значение слова преподобный

препод о бный, преподобная, преподобное (церк.). В православной церкви — эпитет т.н. святых из монашествующих, в знач. праведный, святой.

Православие. Словарь-справочник

общее наименование святых иноков, достигших высоты монашеского делания и являющихся образцом монашеской жизни.

См. Чины святости (разряды)

Библейский Словарь к русской канонической Библии

препод’обный ( 2Пар.6:41 ) — сан священника в русской православной церкви (приложен к еврейским священникам).

Православный энциклопедический словарь

святой из монашествующих, своими подвигами и святостью жизни стяжавший высшее нравственное достоинство (например, святой преподобный Сергий Радонежский, святой преподобный Серафим Саровский).

Словарь церковных терминов

святой, достигший высоты монашеского делания и являющийся образцом монашеской жизни

Православная энциклопедия

человек, достигший вершин монашества, жизнь и вера которого стали образцом для подражания.

Вестминстерский словарь теологических терминов

1) ♦ ( ENG reverend)

(лат. reverendus — достойный почитания, почитание)

титул священнослужителя с 15 в.;

2) ♦ ( ENG venerable)

(лат. venerabilis — достойный уважения)

в процессе беатификации в римско-католической церкви — титул, даваемый человеку, достигшему определенной ступени в этом процессе. В англиканской церкви — обращение к архидиакону.

Словарь Ожегова

ПРЕПОДОБНЫЙ, ая, ое. Определение, прибавляемое к именам монахов и пустынников, почитающихся святыми. П. Сергий Р адонежский. П. Серафим Сар овский.

Словарь Ефремовой

прил.

Эпитет, прибавляемый к именам монахов и пустынников, почитающихся святыми.

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

— в христианской церкви название святого из монашествующих, своими подвигами и святостью жизни стяжавшего высшее нравственное достоинство.

ИсточникБлаженный Диадох Фотикийский. Преподобные . Кто они? Инок Никодим. Как бы люди спасались, если бы никто не научил как это можно совершить в краткий период земной жизни? Поэтому по Божьему Домостроительству понадобились два Пришествия на землю Спасителя Иисуса Христа.

Все преподобные — это уподобившиеся любви Христовой, Который, будучи безгрешен, пострадал за грешных, не пожалев даже плоти до распятия ее на Кресте за любовь к людям. Безгрешный (Христос) пострадал за грешных, Чистый за нечистых. Кто же может уподобиться Ему? Только любящие Господа Бога до «положения живота своего», т.е. смерти.