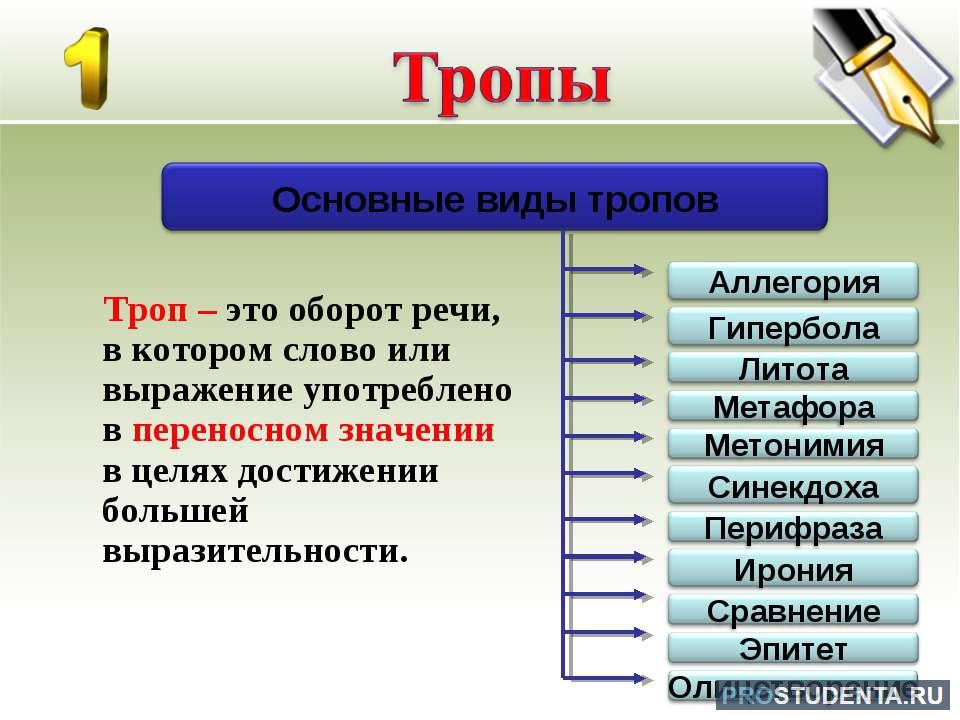

Задание 3: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА (ТРОПЫ) И ИХ РОЛЬ В ТЕКСТЕ.

ТРОПЫ – слова, используемые в переносном значении. Живо и наглядно рисуют предметы и действия и дают нам возможность увидеть их такими, какими их видел автор, создавая произведение. С их помощью автор передаёт своё отношение к изображаемому .

Из открытого банка заданий

ЭПИТЕТ – образное определение, которое выражается обычно именем прилагательным («жестокая буря») в переносном значении, но может быть и наречием («горячо любить»)

Усиливают выразительность, образность, яркость языка.

Выделяют характерную черту или качество предмета, явления,

создают живое представление о предмете;

оценивают предмет или явление;

вызывают определённое эмоциональное отношение к ним;

помогают увидеть авторское отношение к изображаемому;

раскрывают внутреннее состояние героя.

А за рекою робко блестят золотые огни . (И.Бунин)

Через полчаса раздались нетерпеливые звонки . Выйти из операционной, устало так улыбнуться и сказать… (А.Алексин, вар.1)

С.А. Есенин » Береза «/» Белая береза » | Учи стихи легко | Караоке | Аудио Стихи Слушать Онлайн

А Тимофей шёл рядом и нёс мешок с хлебом и морковкой и страшно гордился собой. Маленький Тимофей долго жалел себя, лёжа на куче опавших листьев и глядя в далёкое равнодушное небо . (Т.Устинова, вар.5)

Закаменевшим подбородком; Уютный, весёлый простой человек; Волшебным умением, счастливых мгновений; Холодные, пустые

глаза; Незатейливую песенку; Скудной жизнью; Тяжёлую минуту, собственной занятости; Золотой мальчик; Страшные глаза; Твёрдый решительный взгляд; Стеклянные от мороза, нежный голубоватый печной дым

СРАВНЕНИЕ — сопоставление предметов на основании общего у них признака. Обычно сравнение выражается сравнительным оборотом с союзами как, точно, словно, будто. Также может выражаться формой творительного падежа существительных. Может присоединяться словами подобный, похожий.

Сравнения, как и эпитеты, играют те же роли в тексте: усиление его изобразительности и образности, создание более ярких, выразительных образов; выделение, подчеркивание каких-либо существенных признаков изображаемых предметов, их признаков, качеств, действий; выражение авторских оценок и эмоций.

Собака вздохнула глубоко и громко , как человек . (Ю.Яковлев) (вар.7)

Белая берёза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром . (С.Есенин)

Под голубыми небесами великолепными коврами , блестя на солнце, снег лежит. (А.С.Пушкин)

Змейкой мчится по земле позёмка. (С.Я.Маршак)

На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. (А.Ахматова)

Лицо было подвижным , как у клоуна; Верочка наблюдает за ним сурово, как тренер; Цветы были такие жёлтые и свежие, как первый тёплый день! Воспитательниц в детском саду, словно стараясь подчеркнуть мою хлипкость ,…. словно вихрь, чтобы котёнком прыснуть вниз,

Словно они впрямь были изо льда; Укутаны шторами из парашютного шёлка, будто кучевыми облаками; Мы с бабушкой, как заговорщики,… Птички, как отчёркнутые галочки,… Преподнёс новость, как пирожное на блюдечке, . Глубокая и тихая вода лакировано блестела, словно в реку вылили масло, …Они светились, как два маленьких посоленных солнца, … Она, как свет, возникла где – то… Он работал, как подёнщик, как вол, …

Белая берёза под моим окном ,,Мама и сын»

ОЛИЦЕТВОРЕНИ Е — наделение неодушевлённых предметов действиями, свойственными человеку.

Олицетворения служат для создания ярких, выразительных и образных картин чего-либо,

усиления передаваемых мыслей и чувств;

для выражения авторских характеристик предметов.

Спит земля в сиянье голубом. (М.Ю.Лермонтов)

Про учительницу Ксению Андреевну говорили, что у неё руки поют .

Дикая рябинка со своею благодарной и тихой душой услышала, приманила и накормила птичек. (В.Астафьев)(вар.24)

Дождь заколачивал и заколачивал что – то в крышу ; Контора смотрела на прохожих пугающе чёрными пустыми окнами; Ветер схватил и унёс его за тополя; Во мне накопилось много слов. Они распирают мне грудь, стучат в висок. Они рвутся наружу… Сослуживцы любили бабушку, они говорили, что вместе с ней ушла музыка… Один, только один раз земля не уберегла меня… А ещё на даче имеется сердитый медный самовар. Он кормится шишками и очень недоволен, когда их мало… Казалось, дома тоже дышали, жадно и глубоко. И именно поэтому каждое его полотно ликует и смеётся от радости.

МЕТАФОРА – перенос свойств с одного предмета на другой на основании их сходства.

В основе метафоры лежит сравнение, но оно не оформлено с помощью сравнительных союзов, поэтому метафору называют скрытым сравнением. Поэтому метафору часто можно переделать в сравнение с помощью слов как, вроде, подобно.

Через метафорическое значение слов и словосочетаний автор текста усиливает зримость и наглядность изображаемого. Метафоры служат важным средством выражения авторских оценок и эмоций, авторских характеристик предметов и явлений.

Багровый костёр заката. (И.А.Бунин)

Всей своею собачьей душою расцвела Кусака, и это изменило её до неузнаваемости. (л.Андреев)(вар.23)

И теперь ослепла и оглохла не только она, но и её душа .

Увидеть глаза, которые остановились от страха и ожидания. (А.Алексин) (вар.1)

Потом я ехал в родной город и оказывался здесь, в библиотечном закутке, и от меня ещё пахло порохом парижских сражений. А в глубине террасы стоял Лёня, и сердце его сдавливала боль. Этих реплик хватило, чтобы суматошная мысль о побеге с урока вспыхнула молнией.

И таблица умножения превращалась в стихи . Серая громада висла переулочком, по утрам застила солнце, вечерами сверху летели звуки музыки. Крючок впивается в самое сердце, и нить, связывающая людей детской дружбой, не прерывается всю жизнь. До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь он снова готовился встречать детей.

Машенька сопит в обнимку с куклой, часы неутомимо режут вечность на ломтики. Но этот так хорошо обдуманный план неожиданно лопнул. Во мне накопилось много слов . Они (слова) распирают мне грудь, стучат в висок. Они рвутся наружу, на свет, на бумагу. Не нашла места в зале? – задумчиво произнесла я. – Если бы ты нашла его (место) у себя в сердце.

То у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. Какая – то мелкая рыбёшка приплыла, сверкнула голубой искрой и сгорела в луче фонаря, исчезла.

Какое это было счастье – полных три года он восстанавливал себя сам: чистил кровь Пушкиным, Толстым, Герценом…Он уже думал о солдате как о своём отце, и в его детской душе родилось новое для него чувство сыновней любви и нежности. Повисли плотные сумерки , и во мраке, возле пляшущих языков огня , метались молчаливыми тенями обезумевшие голуби. Тогда это качество было ещё живо, и оно не раз согревало людские души… Сердце мальчика облилось жалостью и болью. Постепенно Лёша понял, что оркестр исполняет не такую уж трудную мелодию, что в ней возможны некоторые вольности и что он, Лёша, тоже вполне на уровне.

Фразеологизмы- устойчивые сочетания слов, постоянные по своему значению, составу и структуре, воспроизводимые в речи в качестве целых лексических единиц.

В русском языке фразеологизмы служат д ля выразительности речи, е ё образности, яркости и точности . Употребляя такие сочетания, мы прида ем своему рассказу эмоциональность , афористичность и даже метафоричность.

Кривить душой — лицемерить, бить баклуши — бездельничать, на скорую руку — быстро

Не могла оторвать глаз; перерыв всё вверх дном; по их стопам я не пойду; я был на седьмом небе от счастья; сбежать на край света; удачи приходят как бы за его счёт; всё уже пройдено вдоль и поперёк; будто на нём свет клином сошёлся; Витальке стал маловат, а тебе будет в самый раз; Выбежав на улицу, перевёл дух и нашёл на фасаде дома Юркины окна.

И лезут в голову мысли о ребятах, оставшихся на плацдарме. Я ненавидящим шёпотом возразил, что нежности телячьи эти нам не ко двору, что уж коли деньги принесла, так пусть сама и платит. Рассказы отца, прошедшего тернистый путь от солдата до капитана , детские игры – всё это настраивало на определённый лад.

От нечего делать; выше моих сил; лезли под руку; А он, готовый от стыда провалиться сквозь землю, густо покраснел, торопливо поднял её и , погладив обложку, отодвинул от себя, словно извиняясь за то, что посмел к ней прикоснуться. В конце концов дети легли в свои кроватки и закрыли глаза.

Оксану как ветром сдуло вместе с её неудовольствием, и через секунду послышался её голос – тугой и звонкий, как струя, пущенная под напором. Эти пуговицы бросились мне в глаза … Всё честь по чести..; Но я даже не подал виду . Всё обойдётся; По поведению росомахи служители зоопарка с первого взгляда поняли, что у неё, наверно, скоро должны родиться детёныши и она ищет место для логова. Другим не было никакого дела; Язык не поворачивается; Расходиться кто куда; Слёзы подступили к горлу, стали душить, но он сдержался – не заплакал. Эту растяпу в розовом теперь днём с огнём не сыщешь. Тяжкий крест; Провалился сквозь землю; Поднял всех на ноги; Вот почему, когда наш учитель по рисованию, Эдмунд Антонович, почти перед самым окончанием второй четверти объявил, что на следующем уроке у нас будет рисунок на оценку, я понял бесповоротно, что столицы не видать как своих ушей. Но Васятка не слышал , он отмахивался от пчёл и кричал во весь голос.Изо всех сил; тут как тут; подумать только

Слова, разговорного употребления,отличающиеся некоторой грубоватостью, сниженного характера.

Болван, вертихвостка, вихлять

У нас роскошная библиотека, большая, с редкими книгами, но она ничегошеньки не хочет. Встревает тут Федосья, баба из Пустыни…

ГИПЕРБОЛА — излишнее преувеличение свойств изображаемого предмета

Использование гиперболы и литоты позволяет авторам текстов

— резко усиливать выразительность изображаемого,

— придавать мыслям яркую эмоциональную окраску,

— передавать авторскую оценку.

Звонили, наверное, раз сто .

Опять рыжики нашёл Витька, недаром у него глазищи по чайному блюдечку.( В.Солоухин)

Мурлышка – вся её жизнь.

Ведь сердце матери способно простить тебе всё на свете. А вот бабушка, мамина мама, та не могла жить без кофе.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Индивидуальные средства защиты. Средства защиты органов дыхания и кожи, медицинские средства защиты

В доступной форме изложен материал по индивидуальным средствам защиты органов дыхания, кожи и медицинским СЗ.

Использование средств деловой графики для наглядного представления данных средствами электронной таблицы

Практическая работа: «Использование средств деловой графики для наглядного представления данных средствами электронной таблицы».

Угадаешь? Знаешь? Тест Microsoft Excel Электронное контролирующее средство для проверки усвоения теоретического содержания программы «Основы вокального искусства» по итогам первого года обучения учащихся 11-12 лет (контролирующее средство

Анализ стихотворения «Берёза» Есенина

Есенин написал стихотворение “Берёза” как воспоминание о своём детстве – перед его домом в Рязанской губернии как раз росла такая красавица. Краткий анализ “Берёза” по плану может быть использован на уроке литературы в 5 классе, чтобы ученики лучше поняли суть произведения и почувствовали его эмоциональный настрой.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Кучминой Надеждой Владимировной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Береза.

История создания – стихотворение написано восемнадцатилетним Есениным в 1913 году, является частью его раннего творческого наследия.

Тема – красота символа России, который прекрасен вне зависимости от времени года.

Композиция – простая, одночастная, развивающаяся линейно.

Жанр – лирическое стихотворение.

Стихотворный размер – трёхстопный хорей с пиррихием.

Эпитеты – “белая берёза”, “пушистые ветки”, “снежная кайма”, “белая бахрома”, “сонная тишина”, “золотой огонь”, “новое серебро”.

Метафоры – “берёза принакрылась снегом”, “распустились кисти”, “горят снежинки”, “заря обходит кругом”.

Сравнение – “принакрылась снегом, точно серебром”.

История создания

К 1913 году, когда было написано это стихотворение, восемнадцатилетний Есенин уже уехал из родных мест в Москву. Но его история создания связана не со столицей России, а с Рязанской губернией. Возле дома, где поэт родился и вырос, росла белоснежная красавица, так что он мог наблюдать за сменой её образов в самые разные времена года.

Несмотря на то, что Москва действительно впечатлила Есенина, который полюбил и её размеры, и её суету, именно родное село Константиново так навсегда и останется у него связанным не только с домом, но и с понятием красоты. Именно эту идею поэт и воплотил в стихотворении “Берёза”.

Оно было впервые представлено читателям в 1914 году в популярном до революции литературном журнале “Мирок” и подписано псевдонимом “Аристан”, которым Есенин в тот период пользовался.

Тема

Красота берёзы не только как символа России, но и как части природы, как воплощения волнующих воспоминаний есенинского детства. Для кого-то это обычное дерево, но лирический герой, который “озвучивает” мысли поэта, воспринимает его как воплощение всего прекрасного, что происходит в окружающем мире. При этом стихотворение не просто выражает чувства его автора – оно создавалось с расчётом на то, чтобы вызвать у читателя ответные эмоции.

Нельзя не заметить, что “Берёза” стала своеобразным прощальным письмом в родные места: поэт тоскует по ним, понимая, что вернуться получится не скоро.

По виду лирики это классический образец пейзажной лирики, которая преобладает в творческом наследии Есенина. Некоторые исследователи также трактуют его как образно-философское произведение, мотивируя это тем, что поэт считал себя в некотором роде язычником, так что берёза была для него не просто деревом-воспоминанием, она также символизировала возрождение и чистоту духа.

Композиция

Благодаря максимально простой линейной композиции, развивающейся от первой строфы до последней, в этом четырёхстрофном стихотворении Есенин смог понятно и в то же время красиво высказать главную мысль: русская природа прекрасна в любое время года, как прекрасна берёза, символ страны.

В первой строфе он рисует картинку дерева, укрытого снегом, раскрывая этот образ во второй и третьей строфах, где он сравнивает её снежное убранство с белой бахромой и рассказывает о горящих в сонной тишине снежинках. Четвёртая строфа завершает произведение и символично показывает вечный природный круговорот.

Есенин использовал для стихов трёхстопный хорей с пиррихием. Эта едва ли не нарочитая простота перекликается с темой произведения: о таком простом и прекрасном дереве, как берёза, нельзя писать заковыристым размером, он ему не подходит. Пиррихий же делает звучание стихотворения более плавным.

Чередование мужской и женской рифмы также придаёт поэтическому повествованию плавность, ту же функцию выполняет и кольцевая рифма.

Жанр

Это лирическое стихотворение, передающее сокровенные мысли и чувства лирического героя.

Средства выразительности

В этом стихотворении Есенин не использует никаких сложных художественных средств. Простота делает созданные им образы максимально выразительными и объёмными. Добиться такого эффекта помогают такие тропы:

- Эпитеты – “белая берёза”, “пушистые ветки”, “снежная кайма”, “белая бахрома”, “сонная тишина”, “золотой огонь”, “новое серебро” .

- Метафоры – “берёза принакрылась снегом”, “распустились кисти”, “горят снежинки”, “заря обходит кругом” .

- Сравнение – “принакрылась снегом, точно серебром”.

Кроме того, поэт использует олицетворение: берёза рассматривается им как спящая красавица. То есть Есенин воплощает в ней классические женские образы, близкие русскому человеку – не только Родины, но также матери, сестры, возлюбленной. Созданный образ также является явной отсылкой к известной сказке о спящей царевне.

В то же время каждый читатель может создать собственный образ берёзы – свобода есенинского стиха вполне позволяет это сделать, не навязывая никаких доминирующих концепций.

Источник: obrazovaka.ru

М. Тропы. Основная мысль. Размеры

Белая берёза

Под моим окном

Принакрылась снегом,

Точно серебром.

На пушистых ветках

Снежною каймой

Распустились кисти

Белой бахромой.

И стоит берёза

В сонной тишине,

И горят снежинки

В золотом огне.

А заря, лениво

Обходя кругом,

Обсыпает ветки

Новым серебром.

1. Каким настроением проникнуто стихотворение С. А. Есенина «Берёза»?

В стихотворении главным поэтическим образом является образ белой берёзы. Этот постоянный эпитет «белая» ассоциируется с жизнелюбием, уверенностью, спокойствием, он ярко характеризует настроение лирического героя. Лирический герой восторгается зимним пейзажем, радуется вместе с природой. Слова «горят», «золотые», «заря» «серебром» подчёркивают не только игру света и яркие краски окружающего мира, но и внутреннее горение человека, тихую радость и умиротворение.

2.1. Какова роль эпитетов в данном стихотворении?

Изображая картину зимней природы, С. Есенин использует эпитеты. Одним из ключевых слов является слово «белая»: «белая берёза», «снежная кайма», «белая бахрома». Преобладающий белый цвет ассоциируется с чистотой, непорочностью, святостью. Поэт-живописец как бы рисует белым по белому, а это говорит о его мастерстве.

Белизна расцвечивается сверканием, сиянием: в сонной тишине снежинки горят «в золотом огне». Благодаря эпитетам поэт в стихотворении нарисовал не просто красивый пейзаж, в образе берёзы, одетой в драгоценный наряд, ощущается лёгкость, изящество, сияние света.

2.2. Почему для создания картины зимней природы автор стихотворения использует олицетворения?

Олицетворения, использованные С. Есениным для создания образа зимней природы, оживляют картину: «берёзка принакрылась снегом», «стоит берёза в сонной тишине», «заря … обсыпает ветки новым серебром». Создается атмосфера спокойствия, безмятежности и «сонной тишины». А принакрытая снегом берёзка, стоящая у дома, как бы олицетворяет саму Русь, величавую, гордую, похожую на женщину. В одном её движении угадывается желание сберечь эту красоту, сохранить то очарование, что излучает она, лёгкая, изящная, сверкающая белизной. Заботливое внимание зари ещё больше возвеличивает березу.

3. Сопоставьте стихотворение С. А. Есенина «Берёза» и приведённое ниже стихотворение Ф. И. Тютчева «Чародейкою зимою. » Что сближает эти произведения?

Чародейкою зимою

Околдован, лес стоит –

И под снежной бахромою,

Неподвижною, немою,

Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован, –

Не мертвец и не живой –

Сном волшебным очарован,

Весь опутан, весь окован

Лёгкой цепью пуховой.

Солнце зимнее ли мещет*

На него свой луч косой –

В нем ничто не затрепещет,

Он весь вспыхнет и заблещет

Ослепительной красой.

*Мещет (устар.) – мечет.

В стихотворениях обоих поэтов нарисована картина природы — зимний пейзаж. Как у Есенина берёза — одухотворённый образ, так и у Тютчева лес «околдован», как живое существо. Жизнь леса «неподвижная», «немая», а потому «чудная». Мотив спокойствия, безмятежности и «сонной тишины», в которой скрыта «чудная» жизнь природы, прослеживается у С. Есенина.

Стихотворение «Берёза» звучит лирично, радостно, величественно, в финале появляется образ зари, которая «обсыпает ветки новым серебром». У Тютчева солнце, мечущее стрелы-лучи на лес, словно божество, которого лес должен бояться, он как бы причастен к живому и мёртвому («не мертвец и не живой»), а значит, колдовскому царству – царству природы. В стихотворении С. Есенина, в отличие от стихотворения Ф. Тютчева, нет мотива смерти, вечности.

Упражнение 1. Сопоставьте название тропа с толкованием. Подберите правильное толкование. Впишите номер правильного толкования рядом с номером названия тропа.

| Название тропа | Толкование | ||

| 1. | Каламбур | 1. | Выражение отвлеченного понятия в конкретном художественном образе; иносказание |

| 2. | Метонимия | 2. | Художественное преувеличение |

| 3. | Эпитет | 3. | Изображение людей и явлений в фантастическом, уродливо-комическом виде |

| 4. | Литота | 4. | Употребление слов в смысле, прямо противоположном их значению |

| 5. | Гипербола | 5. | Шутка, основанная на комическом использовании сходно звучащих, но разных по значению слов; игра слов |

| 6. | Ирония | 6. | Художественное преуменьшение. Троп, противоположный гиперболе |

| 7. | Сарказм | 7. | Троп, в котором слово (или выражение) употребляется в переносном значении, основанном на сходстве (от греческого слова metafora, что означает «перенос») |

| 8. | Аллегория | 8. | Троп, в котором слово (или выражение) употребляется в переносном значении, основанном на смежности (от греч. слова metinimia, «переименование») |

| 9. | Синекдоха | 9. | Вид метафоры; перенесение свойств одушевленных предметов на неодушевленные |

| 10. | Олицетворение | 10. | Замена одного слова описательным выражением, передающим тот же смысл |

| 11. | Метафора | 11. | Высшая степень иронии; презрительная, язвительная насмешка |

| 12. | Перифраз | 12. | Вид метонимии, называние части вместо называния целого, частного вместо общего и наоборот |

| 13. | Сравнение | 13. | Слово(или выражение) содержащее уподобление одного предмета другому, одной ситуации – другой. В отличие от метафоры, обязательно присутствуют два предмета и средства сопоставления, например, союзы как, как будто, словно |

| 14. | Гротеск | 14. | Образное определение, дающее дополнительную художественную характеристику кому-либо или чему-либо. |

Источник: rusq.ru