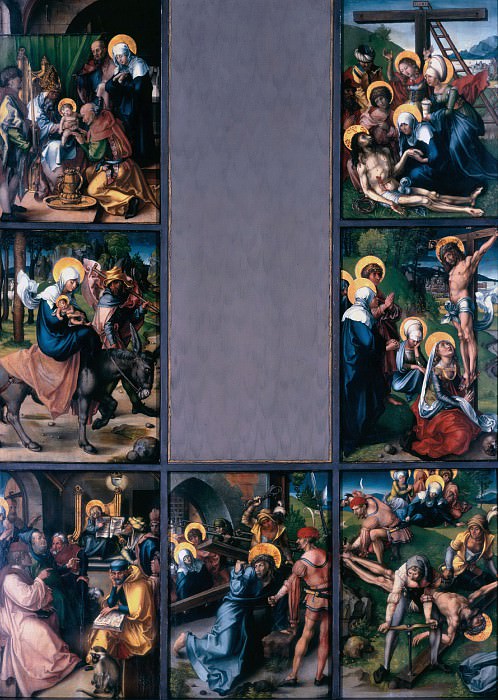

Дюрер. Полиптих. Семь скорбей

Альбрехт Дюрер .Семь скорбей. ок. 1500г.Дерево, масло. Старая пинакотека (центральная часть), Картинная галерея (боковые панели), Мюнхен (центральная часть), Дрезден (боковые панели)Центральная панель — 109х43, боковые — 63х46

Представленная картина относится к раннему периоду творчества художника. На ней изображена многострадальная Дева Мария, ее сердце пронзает меч (аллюзия на Евангельские слова Луки: «И Тебе Самой оружие пройдет душу»). Семь скорбей были провозглашены церковным праздником в 1432 Кельнским собором, дабы сформировать соответствующую параллель с уже существовавшим тогда праздником Семи радостей.

Произведение было заказано Фридрихом III вскоре после его встречи с Дюрером, состоявшейся в Нюрнберге в апреле 1496 года. Исходя из стилистических особенностей полиптиха, исследователи полагают, что художник начал работать над полиптихом только около 1500 года.

Впоследствии, после начала Реформации, алтарную композицию высотой 1,8 метра разделили. Семь панелей, посвященные эпизодам из жизни Иисуса, от обрезания до снятия с креста, оказались у художника Лукаса Кранаха Младшего, чей отец был живописцем при том же саксонском дворе. После смерти Кранаха Младшего «Семь скорбей» были проданы в Дрезден и вскоре оказались в картинной галерее города.

В Наволоках похоронили полуторамесячную малышку, которую задушила и закопала в сугроб мать

Изображение Богородицы, находившееся в центральной части алтаря, отправилось в Баварию, в монастырь Бенедиктбойерн. В 1804 году в результате секуляризации из монастыря работу Дюрера передали в Мюнхен; в конце концов, она оказалась в Старой пинакотеке.

Работа Дюрера «Семь печалей девы» или «Семь скорбей Марии», композиционно состоит из семи картин:

«Обрезание Христа», левая часть, верх;

«Бегство в Египет», левая часть, центр;

«Двенадцатилетний Иисус в храме», левая часть, низ;

«Скорбящая мать», центральная часть, верх;

«Несение креста», центральная часть, низ;

«Прибивание Христа к кресту», правая часть, низ;

«Христос на кресте», правая часть, центр;

«Оплакивание Христа», правая часть, верх.

Специалисты в настоящее время приписывают Дюреру авторство лишь центральной панели полиптиха с Матерью Скорбящей , в то время как семь внешних досок выполнены скорее всего по его рисункам помощниками.

«Мать Скорбящая», уменьшенная по краям приблизительно на 18 см, в начале XIX века была получена мюнхенским музеем из женского монастыря Benediktbeuren. В тридцатых годах XX века она была отреставрирована. Тогда же было установлено, что это не часть, как полагалось ранее, диптиха с изображением Благовещения, вторая половина которого с архангелом считалась утраченной. Во время реставрации были сняты поздние записи авторской живописи и справа от Марии открылось изображение шпаги — атрибута Матери Скорбящей.

Со временем знание об алтаре Дюрера утратилось, и о том, что мюнхенская «Мария» и дрезденские «Скорби» составляют собой одну композицию догадался лишь искусствовед Эрнст Бухнер (Ernst Buchner) в 1934 году. Однако воссоединены части изображения так и не были: сначала из-за войны, затем из-за разделения Германии. А затем из-за кислоты.

«Скорбь Сатаны»/ Мария Корелли- Отзыв на книгу📚

В 1988 году «Богородица» вместе с другими работами Дюрера подверглась нападению серийного вандала. Звали его Ханс-Иоахим Больман (Hans-Joachim Bohlmann). Больман с отрочества страдал психическими заболеваниями и проходил многочисленные курсы лечения, однако без особенного успеха. В 1974 году 27-летнему пациенту была сделана лоботомия, но и она облегчения не принесла.

В 1977 году трагически погибла жена Больмана — она выпала из окна, когда мыла его. Как позднее утверждал Больман, именно после этого события у него появились наклонности вандала: ранее к искусству он относился вполне нормально. Теперь же он стал покупать серную кислоту и обливать ею картины на выставках.

Первый удар он нанес в марте 1977 года в гамбургском Кунстхалле, уничтожив картину Пауля Клее. После этого за короткий срок он совершил акты вандализма в 10 немецких городах; в Любеке он даже поджег алтарь. В августе 1977 года он облил кислотой несколько картин в Государственном музее Ганновера, в том числе портрет Мартина Лютера и его жены кисти Лукаса Кранаха Старшего, а также повредил рубенсовский портрет Альбрехта VII Австрийского в Дюссельдорфе.

В октябре того же года в Касселе он облил кислотой четыре картины, общая стоимость которых сейчас оценивается в 25 миллионов евро; среди них — две работы Рембрандта и одна — Виллема Дроста.

В марте 1988 года освободившийся маньяк каким-то образом раздобыл два литра кислоты (ее продажу ему запретили), а в апреле посетил Старую пинакотеку в Мюнхене. На этот раз его целью был Дюрер: помимо знакомой нам «Богоматери» кислотой были облиты «Оплакивание Христа» и триптих «Алтарь Паумгартнеров». Ущерб был оценен примерно в 35 миллионов евро.

После небольшого срока заключения Больмана поместили в психиатрическую лечебницу, где в течение 9 лет он проходил курс арт-терапии, рисуя чуть ли не по картине в день. Лечение, однако, прошло для него даром: последний удар он нанес в 2006 году, практически сразу после выхода из клиники.

На этот раз местом преступления стал амстердамский Рейксмюсеум, а жертвой — картина «Банкет по поводу заключения Мюнстерского мира 1648 года» Бартоломеуса ван дер Хелста. В июне 2008 года Больман вышел из голландской тюрьмы, а в январе 2009-го умер от рака. Всего за почти 30-летнюю «карьеру» он повредил примерно 50 работ на общую сумму 138 миллионов евро.

Эксперты завершили работу над реставрацией изображения Марии лишь в 2009 году, спустя 21 год после акта вандализма.

После этого музейные работники решили восстановить работу Дюрера в ее первоначальном виде: собрать алтарь «Семь скорбей Марии» воедино. Семь изображений из Дрездена вместе с «Богородицей» изучили с помощью рентгена и инфракрасной рефлексографии, и в результате анализа искусствоведы окончательно подтвердили: восемь частей составляли одно целое. После этого все части алтаря наконец-то были собраны вместе: сейчас во временном обрамлении они находятся в Дрездене. Впрочем, «Семь скорбей» воссоединены не навечно: уникальная выставка продлится лишь до 7 ноября, после чего изображение Богородицы вернется в Мюнхен, к остальным Дюрерам Старой пинакотеки.

ИсточникПасха в Риме

Пасхальные традиции в Италии: как отмечали этот праздник в прошлом, и какие обычаи сохранились до наших дней. Что такое знаменитый «круг пяти или семи церквей»? Почему православная и католическая Пасхи иногда совпадают, а иногда нет? Почему на Пасху красят яйца и при чем тут кролик или заяц?

Поздравляю всех с Пасхой!

В нашей интернациональной семье мы отмечаем все хорошие и добрые праздники независимо от их «возраста, национальности, пола и вероисповедания».

И вот сегодня в преддверии православной Пасхи, чувствуя пасхальное настроение, я решила написать статью про этот праздник, откуда он берет свои истоки, какие с ним связаны традиции и обычаи.

Если вы читали другие мои статьи, то, наверное, уже привыкли, что я люблю рассказывать про все с историческим уклоном и в хронологическом порядке.

Истоки Пасхи уходят далеко в древность. С незапамятных времен иудеи отмечают Песах – праздник, знаменующий цепь событий, в ходе которых евреи покинули Египет. Подробно об этом рассказывается в Ветхом Завете: во Второй книге Моисеевой «Исход». Именно там повествуется про рождение Моисея, неопалимую Купину и десять казней, постигших египтян, когда фараон не отпускал народ Израиля из Египта.

Многие историки полагают, что описываемые в Библии события действительно имели место быть и происходили в XIII веке до нашей эры в период правления египетского фараона Рамсеса II.

Последней напастью (казнью египтян) была гибель всех первенцев, в том числе и сына фараона. Согласно древним преданиям, перед последней казнью Бог повелел евреям заколоть ягнят, зажарить их мясо, а кровью пометить дверные косяки, чтобы ангел смерти прошел мимо их домов. Отсюда и название праздника: Песах образовано от слова «пасах», что с иврита переводится как «проходить мимо».

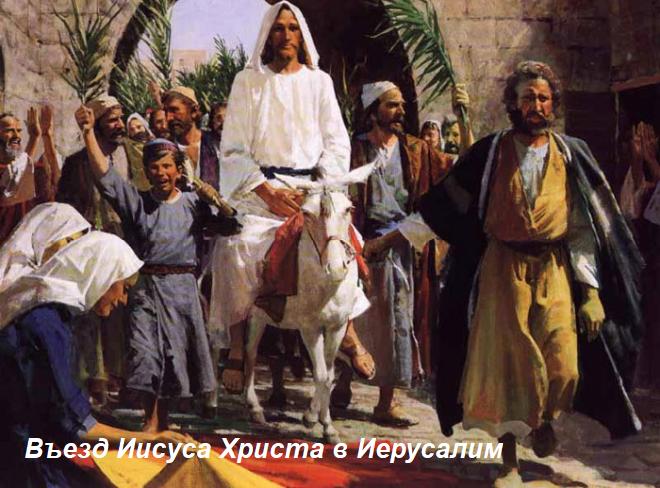

В христианство слово «Пасха» пришло через арамейское «писха». Из арамейского название попало в греческий язык, затем в латынь, а далее уже распространилось в европейских языках. Почему произошло такое заимствование слова? Потому что торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим на ослике в Пальмовое (Вербное) воскресенье и Тайная вечеря происходили как раз в период иудейской пасхальной недели в 33 году нашей эры (в Риме тогда правил император Тиберий).

Хотя христианская Пасха именно как слово имеет тот же корень, что и еврейский Песах, значение праздника сильно отличается. Если Песах празднуется как освобождение евреев от рабства, то Пасха связана с воскресением Иисуса Христа из мертвых.

В христианском понимании, как Бог освободил евреев от египетского рабства, так и христианин освобождается от рабства греха посредством смерти и воскресения Иисуса Христа.

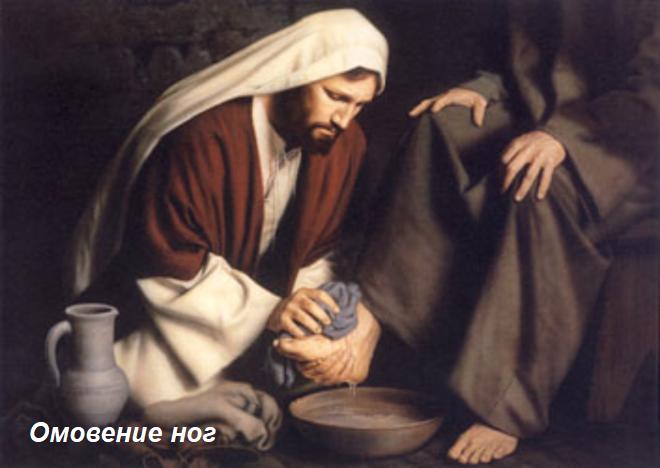

В Новом Завете описывается эпизод, когда Христос омыл ноги своим ученикам и тем самым установил священство и ранг священников.

Произошло это в четверг, поэтому этот день пасхальной недели по народной традиции называют Чистый четверг. Символическое значение в Чистый четверг имеет купание. Считается, что в этот день необходимо проснуться до восхода солнца и успеть искупаться, также принято делать генеральную уборку в доме.

После омовения ног состоялась Тайная вечеря, последняя трапеза Христа с двенадцатью ближайшими учениками, во время которой он предсказал предательство одного из них.

На Тайной вечере Иисус установил главное таинство христианской веры: Евхаристию — обряд освящения хлеба и вина и последующего их употребления. Они символизируют плоть и кровь Христа. А на следующий день в пятницу Христос был распят. Пятница пасхальной недели называется Страстная пятница от слова «страдания», которые претерпел Иисус.

И в настоящее время христиане свято чтят таинство Евхаристии. В Италии и в частности в Риме в Великий четверг в церквях во время службы освящают просвирки и потом размещают их на специальном украшенном цветами алтаре. В средневековье существовала традиция обходить вечером Великого четверга пять или семь церквей и молиться перед этими алтарями.

В этом году я решила посетить семь церквей и посмотреть украшенные алтари. К сожалению, их нельзя фотографировать, поэтому пришлось взять изображения из интернета, чтобы показать вам, о чем идет речь.

Почему надо обходить именно пять или семь церквей? Пять церквей соответствуют пяти ранам Иисуса Христа: по одной ране от гвоздей на каждой руке и ноге, а пятая – прокол копьем между ребрами, который сделал Лонгин Сотник.

Семь церквей ассоциируются с семью скорбями Святой Девы Марии.

Первая скорбь связана с предсказанием Симеона. Когда Мария принесла в храм Иисуса на сороковой день после Его рождения, и праведник Симеон, увидев Его, воскликнул, что теперь он может спокойно уйти в иной мир, потому что узрел Христа Господня – Спасителя мира. Именно тогда Мария поняла в первый раз, какая судьба ждет ее Сына.

Вторая скорбь Богородицы – это побег Святого семейства в Египет, чтобы уберечь Иисуса от заказанного Иродом избиения младенцев.

Третью скорбь Божия Матерь испытала, когда Иисус в возрасте примерно 12 лет потерялся во время их ежегодного паломничества в Иерусалим на праздник иудейской Пасхи. Мария и Иосиф нашли Его после трех дней поисков. В ответ на упреки Он ответил им, что Он сын Бога.

Четвертую скорбь Мария испытала, когда увидела своего Сына, идущего с крестом на Голгофу.

Богородица последовала за Иисусом, и именно она вместе с Иоанном Богословом и Марией Магдаленой видела Его мучения на кресте. Это пятая скорбь Святой Девы Марии.

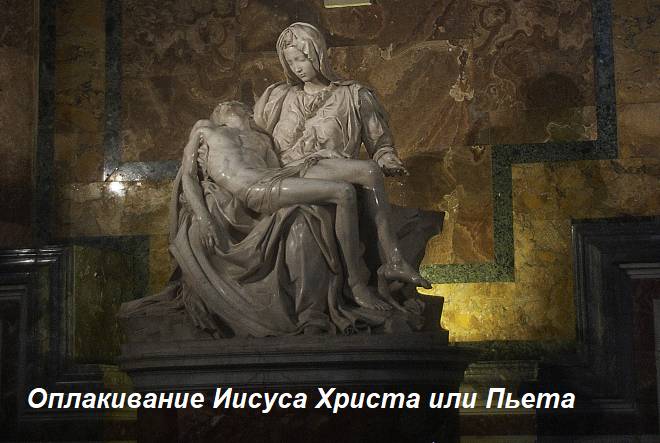

Шестая скорбь Божией Матери – оплакивание Иисуса Христа после снятия Его с креста, так называемая Пьета.

И последняя, седьмая, скорбь Марии связана с положением Иисуса во гроб.

Именно в память об этих семи скорбях Богородицы в средневековье в Великий четверг надо было обойти семь церквей.

От этой пасхальной традиции стоит отличать знаменитый «круг семи церквей», возрожденный в XVI веке из средневековых обычаев Святым Филиппом Нери как противовес языческому празднику – Римскому карнавалу. В Жирный четверг (Жирными назывались дни недели в течение карнавальных празднеств) 25 февраля 1552 года состоялось первое официальное паломничество в Риме по семи церквям:

- Собор Святого Петра (Ватиканский Собор)

- Собор Святого Иоанна в Латеране

- Собор Святого Павла вне стен

- Собор Святой Марии Великой

- Церковь Святого Креста в Иерусалиме

- Базилика Святого Лаврентия вне стен

- Базилика Святого Себастьяна вне стен.

Все церкви сохранились до наших дней.

В настоящее время пилигримы совершают паломничество по этим семи базиликам во время Юбилейного года (про Святые или Юбилейные года расскажу как-нибудь в другой раз). Если вы хотите совершить знаменитый «круг семи церквей» вместе со мной, то вы можете заказать следующие экскурсии:

После небольшого отступления возвращаемся снова к Пасхе.

Как исчисляется христианская Пасха? И почему католики и православные иногда отмечают этот праздник в один и тот же день, а иногда дни празднования Пасхи не совпадают?

Алгоритм вычисления дня празднования Пасхи был определен в ходе Никейского Собора 325 года нашей эры и исчислялся от весеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи одинакова для всей земли. На основании астрономических наблюдений было установлено, что в 325 году равноденствие выпадало на 21 марта. Исходя из проведенных расчетов, решили, что Пасха должна праздноваться в первое воскресенье после полнолуния, следующего за равноденствием.

Таким образом, для определения дня Пасхи необходимо учитывать четыре постулата:

- Пасха празднуется после весеннего равноденствия.

- Она не должна совпадать с иудейской Пасхой (Песах).

- Празднуется не просто после равноденствия, но после первого полнолуния, наступившего после равноденствия.

- После полнолуния не иначе как в первый день седмицы (то есть в воскресенье).

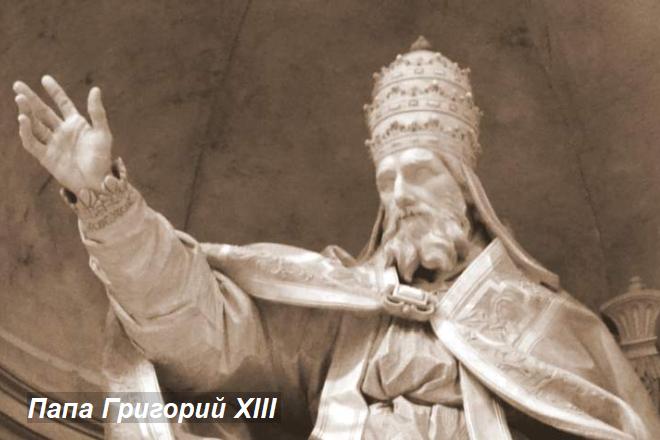

В 1582 году Папа Римский Григорий XIII распорядился вновь произвести астрономические расчеты, в ходе которых выяснилось, что равноденствие в ту эпоху приходилось примерно на 11 марта, так как каждые 400 лет накапливалась ошибка в три дня.

Чтобы исправить накопленную ошибку, было решено «пожертвовать» десятью днями, и с 4 октября сразу перешли на 15.

Таким образом, в западном мире не существовали дни с 5 по 14 октября 1582 года. Новый календарь назвали Грегорианским по имени Папы Римского – заказчика реформы Юлианского календаря, законодательно введенного еще в 46 году до нашей эры Юлием Цезарем.

К концу XVIII века почти все государства Европы перешли на новое летоисчисление. Россия как светское государство перешла на Грегорианский календарь (новый стиль) в 1918 году. А православная церковь России и по сей день руководствуется Юлианским, по сути языческим, календарем и живет по «старому стилю». Парадокс, не правда ли?!

Поскольку западная католическая и российская православная церкви используют разные календари, день Пасхи определяется по-разному и, следовательно, он может совпадать или не совпадать.

Какие же традиции существуют на христианскую Пасху?

У православных христиан одним из традиционных пасхальных угощений стали крашеные яйца.

Этот обычай ведет свое начало со времен императора Тиберия. Согласно апокрифам – это тексты, не вошедшие в официальные четыре Евангелия Нового Завета, Мария Магдалина, придя в Рим для проповеди благой вести о воскрешении Спасителя мира, поднесла Тиберию первое пасхальное яйцо со словами «Христос Воскрес». Неверующий император воскликнул: «Это так же невероятно, как если бы яйцо стало красным». После его слов яйцо покраснело.

Есть и другое вариант истории: капли крови распятого Христа упали на землю, окаменели, приняли вид куриных яиц. А горячие слезы Богоматери оставили на них следы в форме узоров.

Символически же пасхальные яйца олицетворяют собой воскресение, так как из яйца рождается новое существо.

В католической традиции крашеные яйца тоже распространены. Кроме крашеных яиц, во многих европейских странах популярным пасхальным персонажем стал кролик, который приносит пасхальные яйца.

Объяснение этому уходит своими корнями глубоко в язычество. Согласно легенде, языческая богиня весны Эстра превратила птицу в зайца, но он продолжал нести яйца (поэтому в некоторых языках Пасха называется Easter).

Другое объяснение этому феномену более приземленное: когда пасхальным утром дети шли собирать яйца из курятника, они часто находили неподалеку кроликов.

Моя подруга – искусствовед сегодня рассказала мне еще одну версию про пасхального кролика (в итальянском языке речь идет именно о кролике, а не о зайце). Поскольку каждый год шкурка зайца (кролика) обновляется и меняет свой цвет, то он является символом перерождения, возрождения и, соответственно, одним из символов Пасхи.

На этом мой рассказ подошел к концу. Если вы знаете какие-нибудь традиции или истории, связанные с Пасхой, делитесь в комментариях, мне будет интересно почитать и пообщаться.

Ой, чуть было не забыла про пасхальные куличи! В Италии, как и в России, пекут на Пасху куличи. Их называют «Коломба», что в переводе с итальянского языка означает голубка. Они действительно по форме похожи на голубя, который является символом Святого Духа.

Поздравляю вас, ваших родных и близких с Пасхой! Желаю мира и добра не только в этот день, а как можно чаще!

ИсточникСемь скорбей Девы Марии Альбрехт Дюрер (1471-1528)

Дюрер относился с пронзительной нежностью и любовью к своей матери, женщине скромной, доброй и благочестивой. Жизнь её сложилась трагично, родившая 18 детей, она потеряла всех, кроме троих сыновей, доживших до зрелого возраста. Свирепствующие в то время эпидемии не щадили никого, выхаживая своих больных детей, Барбара заражалась сама, много болела и страдала. Но, все мучения и лишения переносила безропотно, как и подобает глубоко преданному Богу человеку.

Лучшие работы современных авторов

На картине есть что-то из этого: люди, женщина, группа, человек, многие, бог, музыка, мэри, представление, пересекать, носить, святой, меч.

Дюрер относился с пронзительной нежностью и любовью к своей матери, женщине скромной, доброй и благочестивой. Жизнь её сложилась трагично, родившая 18 детей, она потеряла всех, кроме троих сыновей, доживших до зрелого возраста. Свирепствующие в то время эпидемии не щадили никого, выхаживая своих больных детей, Барбара заражалась сама, много болела и страдала. Но, все мучения и лишения переносила безропотно, как и подобает глубоко преданному Богу человеку.

Более светлым и смиренным женским образом для Дюрера была только Дева Мария. Все работы художника, где присутствует Богородица, проникновенны и наполнены особым отношением мастера к этой значимой фигуре, в них он изливал всю свою невысказанную сыновнюю любовь. Центральная часть полиптиха «Мать Скорбящая», безусловно принадлежащая руке Дюрера по мнению современных исследователей, полностью посвящена изображению св. Марии. Ни одной лишней детали, всё внимание сосредоточено на позе, сложенных на груди руках, на её лике. Есть только шпага, символ страданий, орудия, пройдущего сквозь душу. Характерно, что в образе минимализированы аскетичность и аристократичность, Богородица приобретает сходство с обычной женщиной.

Остальные семь боковых панелей полиптиха не атрибутированы. Вероятно, хоть они и составляют единое целое с центральной частью, и были разработаны Дюрером, принадлежат всё же кисти его учеников. Созданные близко 1500 года по заказу Фридриха III Мудрого, «Семь скорбей» сегодня разъединены и хранятся отдельно. Центральная панель – в коллекции Старой Пинакотеки, другие семь, с евангельскими сюжетами страданий Марии, – в картинной галерее Дрездена.

ИсточникПятая скорбь марии что это

Август 26th, 2021 admin

26 августа – День памяти иконы Божьей Матери «Семистрельной». На Руси верили, что «Семистрельная» икона обеспечит полную безопасность дому и всем домочадцам. Как возникла икона «Семистрельная»? В Евангелии от Луки рассказано, как на 40-й день после рождения Иисуса Христа Дева Мария и Иосиф принесли сына в Иерусалимский храм, крестивший ребёнка Симеон признал в нём Мессию. Зная обо всех испытаниях, которые обрушатся на Иисуса, Симеон произнёс пророческие слова Деве Марии: «И Тебе Самой оружие пройдёт душу».

Что означает это изображение? Речь идёт о 7 скорбях Богоматери, о 7 печалях и страданиях.

1. Первая Скорбь Марии: Пророчество Симеона.

Сретение Господне — Принесение младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм, где Симеон Богоприимец встретил Святое семейство

На 40 день после рождения Иисуса (день очищения Марии) она вместе с младенцем явилась в храм — это было первое появление Иисуса Христа в храме. И там Мария услышала предсказание Симеона об участи своего Сына.

Мария, Ты принесла Своего Сына во Храм, и старец именем Симеон, муж праведный провозгласил, что Твоё перворожденное Дитя станет предметом пререкания народов, и Тебе Самой оружие пройдет душу. Это была первая скорбь, пронзившая Твою душу.

2. Вторая Скорбь Марии: Бегство в Египет

Отдых на пути в Египет (картина Караваджо)

Святое семейство спасается от избиения младенцев и отправляется в Египет.

Мария, не постичь переживаний Твоих, когда по первым словам Твоего Обручника, Ты поднялась среди ночи, чтобы бежать с Твоим Чадом, в Котором Ты признала Мессию и Которому поклонялась как Сыну Божьему.

Вы лишились Родины и тепла домашнего очага. Вы стали беженцами, разделив участь всех, не имеющих крыши над головой, вынужденных жить вдали от родины.

3. Третья скорбь Марии: Потеря Иисуса в Храме

Когда Христу было 12 лет, Он потерялся. Мария искала Его три дня и именно тогда первый раз услышала от Него: Я Сын Бога!

Мария, три дня Ты искала Своего Сына, скорбя душою. Счастливым Ты нашла Его в Храме. Но долго ещё боль не оставляла сердца Твоего. Страдание Твоё было мучительным, ведь Ты сознавала: Отец поручил Тебе Своего Сына — Мессию, Спасителя.

Вот почему столь велика была Твоя печаль. Вновь обретя Сына, Ты исполнилась радости.

4. Четвертая Скорбь Марии: Встреча Марии с Иисусом на Крестном пути.

Это четвёртое стояние Иисуса Христа во время Несения Креста, когда Он видит Свою мать.

Мария, Ты видела Своего Сына несущим Крест. Неизреченна боль Твоя на этом пути.

Стоя подле креста Твоего Сына, Ты принесла Свои скорби в жертву ради спасения мира…

5. Пятая Скорбь Марии: Распятие и смерть Иисуса

Распятие Иисуса Христа (Триптих Пьетро Перуджино)

Именно святая Мария и Иоанн Богослов находились в непосредственной близости от Креста.

Мария, Ты стояла подле креста Твоего Сына, соединяясь с Ним в испытаниях и безутешной Его скорби. Велика была вера Твоя в страданиях Твоих. Мужество не покинуло Тебя даже под крестом.

Боль не затворила Твоего сердца перед новым призванием, возложенным на Тебя Сыном – Ты стала Матерью всем живущим.

6. Шестая Скорбь Марии: Снятие Иисуса со Креста и оплакивание Его тела (Пьета)

Пьета. Питер Пауль Рубенс

Пьета- Оплакивание (скульптура Микеланджело Буонарроти)

С душой, преисполненной скорбью, Ты приняла в руки Свои, о Пречистая Матерь, безжизненное тело Сына.

Он умер, но Твоя боль с Тобой, и Ты все еще держишь Сына в объятиях, прижимая Его к сердцу, словно желая согреть.

7. Седьмая Скорбь Марии: Положение во гроб

Питер Пауль Рубенс положение во гроб

Мария следовала за Своим Сыном до самого гроба. И горько оплакивала Его.

Мария, Ты следовала за Своим Сыном до самого гроба. Ты оплакивала Его так горько, как плачут только потерявшие единственного.

Сегодняшний мир преисполнен скорбями тех, кто потерял своих дорогих – успокой, укрепи всех, ищущих утешения в вере.

Статьи по теме:

Posted in Процветание в единстве. Tags: Евпатория, Крым, памятные даты, православная церковь, Россия

Источник