Рассмотрим свойства механических волн каждый из нас наблюдал как от камня

Физика

Электродинамика

Магнитное поле

Механические колебания

Электромагнитные колебания

Механические волны

Электромагнитные волны

Оптика

Геометрическая оптика

Задачи на сферическое зеркало

Линза

Волновая оптика

Основы теории относительности

Основы квантовой физики

Излучения и спектры

Световые кванты

Атомная физика

Ядерная физика

Физика элементарных частиц

Открытие позитрона. Античастицы

Современная физическая картина мира

Современная физическая картина мира

Строение Вселенной

Строение Вселенной

Звёзды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд

Наша галактика и другие галактики

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов

Математика-6. Мерзляк. Самостоятельные работы к параграфу — 7

«Красное смещение» в спектрах галактик

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной

Наблюдение солнечных пятен, звёздных скоплений, туманностей и галактик

Медиаматериалы

Источник: light-fizika.ru

11 класс

Многие следили за морскими волнами, набегающими на берег.

Почему возникают волны? Отдельные частицы любого тела (твёрдого, жидкого или газообразного) взаимодействуют друг с другом. Если в каком-либо участке упругой среды возникнет деформация, то по прекращении внешних воздействий она не останется на месте, а начнёт распространяться в среде во всех направлениях.

Изменение состояния среды, распространяющееся в пространстве с течением времени, называют волной.

В воздухе, в твёрдых телах и внутри жидкостей механические волны возникают благодаря силам упругости (упругие волны). Эти силы осуществляют связь между отдельными частями тела. Главная особенность волнового движения состоит в том, что при распространении волны происходит передвижение формы (перемещение определённого состояния колеблющейся среды), но не перенос вещества, в котором распространяется волна. Возникшие в одном месте возмущения воды, например от брошенного камня, передаются соседним участкам и постепенно распространяются во все стороны. Но течения воды не возникает: перемещается лишь форма её поверхности.

При распространении волны происходит передача движения от одного участка тела к другому. C передачей движения волной связана передача энергии. Энергия поступает от источника, возбуждающего колебания начала шнура, струны и т. д., и распространяется вместе с волной.

Поперечные и продольные волны.

Будем наблюдать волны, распространяющиеся вдоль резинового шнура. Если один конец шнура закрепить и, слегка натянув шнур рукой, привести другой его конец в колебательное движение, то по шнуру побежит волна (рис. 5.23).

Сингулярное удовольSVDие

Волна добежит до точки закрепления, отразится и побежит назад. При распространении волны происходят изменения формы шнура. Каждый же участок шнура колеблется относительно своего неизменного положения равновесия.

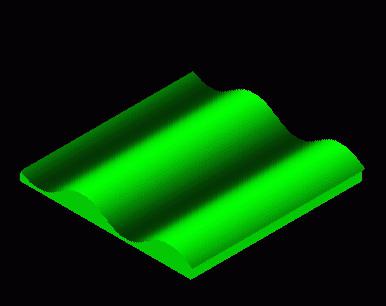

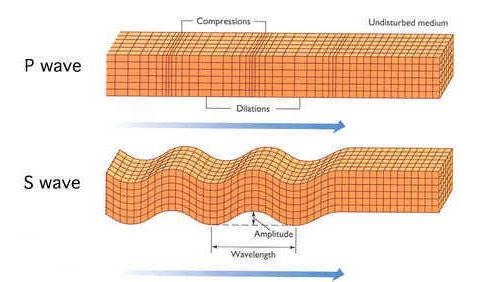

Обратите внимание на то, что при распространении волны вдоль шнура отдельные его участки совершают колебания в направлении, перпендикулярном направлению распространения волны (рис. 5.24). Такие волны называют поперечными.

Колебания могут происходить и вдоль направления распространения волны (рис. 5.25). Такую волну называют продольной.

Продольную волну удобно наблюдать с помощью длинной мягкой пружины большого диаметра. Ударив ладонью по одному из концов пружины (рис. 5.26, а), можно заметить, как сжатие (упругий импульс) бежит по пружине.

C помощью серии последовательных ударов можно возбудить в пружине волну, представляющую собой последовательные сжатия и растяжения пружины, бегущие друг за другом (рис. 5.26, б). Колебания любого витка пружины происходят в направлении распространения волны.

Механизм возникновения поперечной волны.

Рассмотрим процесс распространения поперечной волны более детально. Для этого вместо реального шнура возьмём цепочку одинаковых металлических шаров, подвешенных на тонких нитях. Шары связаны между собой пружинами. Масса пружин много меньше массы шаров 1 .

1 Эту же модель можно использовать для объяснения возникновения продольной волны. В этом случае шары подвешены так. что могут колебаться вдоль цепочки.

Допустим, цепочка содержит 18 шаров. В начальный момент времени все они покоятся (рис. 5.27, а).

Шaр 1 приводится в колебательное движение в горизонтальной плоскости перпендикулярно всей цепочке шаров с периодом T и амплитудой sm. Пo истечении времени T/4 он отклонится от положения равновесия на расстояние sm.

При этом он вовлекает в движение шар 2, который, в свою очередь, вовлекает шар 3 и т. д. Когда шар 1 достигает максимального отклонения от положения равновесия, шар 2 его ещё не достигнет, а шар 3 сместится от положения равновесия лишь на небольшое расстояние, шар 4 вообще ещё не успеет сдвинуться с места (рис. 5.27, б). В момент времени t = T/4 он только начнёт движение. На рисунке 5.27, б и на всех последующих рисунках стрелки у шаров — это векторы скорости движения шаров в соответствующие моменты времени (вид сверху). При этом не обязательно, чтобы именно шар 4 начинал своё движение спустя четверть периода. Мы условно считаем, что в рассматриваемой модели колебания за время T/4 распространяются от шара 1 до шара 4.

Если подобным образом проследить далее за распространением колебаний (рис. 5.27, в, г), то можно убедиться в том, что спустя время T после начала процесса шар 1 окажется опять в положении равновесия, а колебания уже достигнут шара 13 (рис. 5.27, д). После этого начнётся второй период колебаний (рис. 5.27, е).

Длина волны.

Скорость распространения волны. За один период колебания распространились от шара 1 до шара 13 (см. рис. 5.27, д).

Расстояние, на которое распространяются колебания за один период, называют длиной волны.

После того как колебания достигнут шара 13, шары 1 и 13 колеблются совершенно одинаково. Когда шар 1 находится в положении равновесия и движется влево (см. рис. 5.27, д), то и шар 13 находится в положении равновесия и тоже движется влево. Спустя ещё четверть периода шар 1 оказывается максимально отклонённым влево и в таком же положении находится шар 13 (см. рис. 5.27, е). Колебания этих шаров происходят с одинаковыми фазами 2 .

2 Точнее, колебания шара 13 отстают но фазе от колебаний шара 1 на 2π. Но так как sin (ωt — 2π) = sin ωt, то такая разность фаз не приводит к различию в состояниях колеблющихся шаров, и можно говорить, что колебания шаров происходят в одинаковых фазах.

Поэтому длиной волны можно назвать также наименьшее расстояние между точками, колеблющимися с одинаковыми фазами.

Поскольку за один период волна распространяется на расстояние, равное длине волны λ, то её скорость определяется формулой

Так как период T и частота ѵ связаны соотношением T = 1 / λ, то

Скорость распространения волны равна произведению её длины на частоту колебаний.

При распространении волны мы имеем дело с периодичностью двоякого рода.

Во-первых, каждая частица среды совершает периодические колебания во времени.

Во-вторых, в данный момент времени форма волны повторяется в пространстве через отрезки длиной λ вдоль линии распространения волны.

На рисунке 5.28 показан профиль волны в определённый момент времени (сплошная линия).

C течением времени эта картина перемещается со скоростью слева направо. Спустя промежуток времени Δt = Δx / υ волна будет иметь вид, изображённый на рисунке 5.28 пунктиром.

Вопросы:

1. Что называют волной?

2. Какая волна является:

3. Приведите примеры продольных и поперечных волн.

4. Какую физическую величину называют:

б) скоростью распространения волны?

5. Как связаны между собой длина волны и скорость её распространения?

Вопросы для обсуждения:

1. Осуществляется ли в механической волне перенос:

2. На рисунке 5.29 показан моментальный снимок участка шнура, по которому в указанном направлении бежит поперечная волна. Как направлена в данный момент времени скорость точки В?

3. На рисунке 5.30 изображён профиль поперечной волны в определённый момент времени и показано направление мгновенной скорости точки С. Определите направление распространения волны.

Упражнения:

1. Определите длину волны при частоте колебаний источника 200 Гц, если скорость её распространения равна 340 м/с.

2. В океане длина волны равна 250 м, а период колебаний составляет 20 с. C какой скоростью распространяется волна?

3. По поверхности воды в озере волна распространяется со скоростью, равной 6 м/с. Чему равны период и частота колебаний бакена, если длина волны 3 м?

4. Волны в цервой среде имеют длину λ1 = 2 м, а после перехода во вторую среду — λ2 = 4 м. Определите скорость распространения волн во второй среде, если их скорость в первой среде υl = 100 м/с.

5. Мимо неподвижного наблюдателя за 10 с прошло 5 гребней волн, начиная с первого со скоростью 4 м/с. Чему равны длина волны и частота колебаний источника?

Источник: xn—-7sbbfb7a7aej.xn--p1ai

Свойства механических волн

С волнами любого происхождения при определённых условиях можно наблюдать четыре ниже перечисленных явления, которые мы рассмотрим на примере звуковых волн в воздухе и волн на поверхности воды.

Отражение волн. Проделаем опыт с генератором тока звуковой частоты, к которому подключён громкоговоритель (динамик), как показано на рис. «а». Мы услышим свистящий звук. На другом конце стола поставим микрофон, соединённый с осциллографом. Поскольку на экране возникает синусоида с малой амплитудой, значит, микрофон воспринимает слабый звук.

Расположим теперь сверху над столом доску, как показано на рис.«б». Поскольку амплитуда на экране осциллографа возросла, значит, звук, доходящий до микрофона, стал громче. Этот и многие другие опыты позволяют утверждать, что механические волны любого происхождения обладают способностью отражаться от границы раздела двух сред.

Преломление волн. Обратимся к рисунку, где изображены волны, набегающие на прибрежную мель (вид сверху). Серо-жёлтым цветом изображён песчаный берег, а голубым – глубокая часть моря. Между ними есть песчаная мель – мелководье.

Волны, бегущие по глубокой воде, распространяются в направлении красной стрелки. В месте набегания на мель волна преломляется, то есть изменяет направление распространения. Поэтому синяя стрелка, указывающая новое направление распространения волны, расположена иначе.

Это и многие другие наблюдения показывают, что механические волны любого происхождения могут преломляться при изменении условий распространения, например, на границе раздела двух сред.

Дифракция волн. В переводе с латинского «дифрактус» означает «разломанный». В физике дифракцией называется отклонение волн от прямолинейного распространения в одной и той же среде, приводящее к огибанию ими препятствий.

Взгляните теперь на другой рисунок волн на поверхности моря (вид с берега). Волны, бегущие к нам издалека, заслоняются большой скалой слева, но при этом частично огибают её. Скала меньших размеров справа и вовсе не является преградой для волн: они полностью её огибают, распространяясь в прежнем направлении.

Опыты показывают, что дифракция наиболее отчётливо проявляется, если длина набегающей волны больше размеров препятствия. Позади него волна распространяется так, как будто препятствия не было.

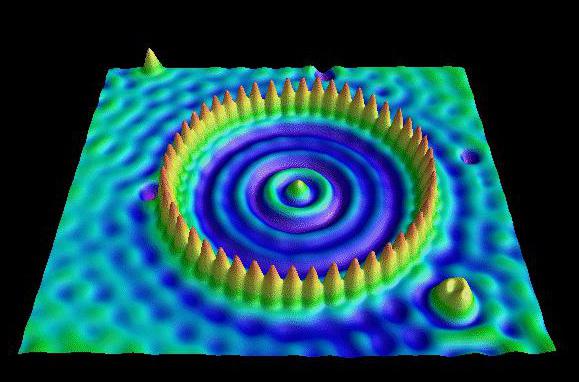

Интерференция волн. Мы рассмотрели явления, связанные с распространением одной волны: отражение, преломление и дифракцию. Рассмотрим теперь распространение с наложением друг на друга двух или более волн – явление интерференции (от лат. «интер» – взаимно и «ферио» – ударяю). Изучим это явление на опыте.

К генератору тока звуковой частоты присоединим два динамика, соединённые параллельно. Приёмником звука, как и в первом опыте, будет микрофон, подключённый к осциллографу.

Начнём двигать микрофон вправо. Осциллограф покажет, что звук становится то слабее, то сильнее, несмотря на то, что микрофон удаляется от динамиков. Вернём микрофон на среднюю линию между динамиками, а затем будем двигать его влево, снова удаляя от динамиков. Осциллограф вновь покажет нам то ослабление, то усиление звука.

Этот и многие другие опыты показывают, что в пространстве, где распространяются несколько волн, их интерференция может приводить к возникновению чередующихся областей с усилением и ослаблением колебаний.

Опубликовано в разделах: 8 класс, Колебательные и волновые явления

Еще статьи в этой категории:

- Принципы телевидения

- Принципы радиосвязи

- Свойства электромагнитных волн

- Излучение и приём электромагнитных волн

- Электромагнитные колебания

- Электромагнитные волны

- Звуковые колебания и волны

- Механические волны

Источник: questions-physics.ru

Механические волны: источник, свойства, формулы

Представить, что такое механические волны, можно, бросив в воду камень. Круги, возникающие на ней и являющиеся чередующимися впадинами и гребнями, — это пример механических волн. В чем их сущность? Механические волны – это процесс распространения колебаний в упругих средах.

Волны на поверхностях жидкостей

Такие механические волны существуют благодаря воздействию на частицы жидкости сил межмолекулярного взаимодействия и тяжести. Люди уже давно изучают это явление. Наиболее примечательными являются океанские и морские волны. По мере увеличения скорости ветра они изменяются, а их высота растет. Также усложняется и форма самих волн.

В океане они могут достигать устрашающих масштабов. Одним из самых наглядных примеров силы являются цунами, сметающие все на своем пути.

Энергия морских и океанских волн

Достигая берега, морские волны при резком изменении глубины возрастают. Они иногда достигают высоты в несколько метров. В такие моменты кинетическая энергия колоссальной массы воды передается береговым препятствиям, которые под ее воздействием быстро разрушаются. Сила прибоя иногда достигает грандиозных значений.

Упругие волны

В механике изучают не только колебания на поверхности жидкости, но и так называемые упругие волны. Это возмущения, которые распространяются в разных средах под действием в них сил упругости. Такое возмущение представляет собой любое отклонение частичек данной среды от положения равновесия. Наглядным примером упругих волн является длинная веревка или резиновая трубка, прикрепленная одним из концов к чему-нибудь. Если ее туго натянуть, а затем боковым резким движением создать на втором (незакрепленном) ее конце возмущение, то можно увидеть, как оно по всей длине веревки «пробежит» до опоры и отразится назад.

Источник механических волн

Начальное возмущение приводит к возникновению в среде волны. Оно вызывается действием какого-то инородного тела, которое в физике называется источником волны. Им может быть рука человека, качнувшего веревку, или камешек, брошенный в воду. В том случае, когда действие источника имеет кратковременный характер, в среде часто возникает одиночная волна. Когда же «возмутитель» совершает длительные колебательные движения, волны начинают возникать одна за другой.

Условия возникновения механических волн

Такого рода колебания образуются не всегда. Необходимым условием для их появления является возникновение в момент возмущения среды препятствующих ему сил, в частности, упругости. Они стремятся сблизить соседние частицы, когда они расходятся, и оттолкнуть их друг от друга в момент сближения.

Силы упругости, действуя на удаленные от источника возмущения частицы, начинают выводить их из равновесия. Со временем все частички среды вовлекаются в одно колебательное движение. Распространение таких колебаний и является волной.

Механические волны в упругой среде

В упругой волне существуют 2 вида движения одновременно: колебания частиц и распространение возмущения. Продольной называется механическая волна, частицы которой колеблются вдоль направления ее распространения. Поперечной называется волна, частицы среды которой колеблются поперек направления ее распространения.

Свойства механических волн

Возмущения в продольной волне представляют собой разрежения и сжатия, а в поперечной – сдвиги (смещения) одних слоев среды по отношению к другим. Деформация сжатия сопровождается появлением сил упругости. При этом деформация сдвига связана с появлением сил упругости исключительно в твердых телах. В газообразных и жидких средах сдвиг слоев этих сред не сопровождается возникновением упомянутой силы. Благодаря своим свойствам продольные волны способны распространяться в любых средах, а поперечные – исключительно в твердых.

Особенности волн на поверхности жидкостей

Волны на поверхности жидкости не продольные и не поперечные. Они имеют более сложный, так называемый продольно-поперечный характер. В этом случае частицы жидкости двигаются по окружности или по вытянутым эллипсам. Круговые движения частичек на поверхности жидкости, и особенно при больших колебаниях, сопровождаются их медленным, но непрерывным перемещением по направлению распространения волны. Именно эти свойства механических волн в воде обуславливают появление на берегу различных даров моря.

Частота механических волн

Если в упругой среде (жидкой, твердой, газообразной) возбудить колебание ее частиц, то вследствие взаимодействия между ними оно будет распространяться со скоростью u. Так, если в газообразной или жидкой среде будет находиться колеблющееся тело, то его движение начнет передаваться всем прилегающим к нему частичкам. Они будут вовлекать в процесс следующие и так далее. При этом абсолютно все точки среды станут совершать колебания одинаковой частоты, равной частоте колеблющегося тела. Она и является частотой волны. Другими словами, эту величину можно охарактеризовать как частоту колебаний точек в среде, где распространяется волна.

Сразу может быть непонятно, каким образом происходит этот процесс. С механическими волнами связывают перенос энергии колебательного движения от его источника к периферии среды. В ходе чего возникают так называемые периодические деформации, переносимые волной из одной точки в другую. При этом сами частички среды вместе с волной не перемещаются.

Они колеблются рядом со своим положением равновесия. Именно поэтому распространение механической волны не сопровождается перенесением вещества из одного места в другое. У механических волн различная частота. Поэтому их поделили на диапазоны и создали специальную шкалу. Частота измеряется в герцах (Гц).

Основные формулы

Механические волны, формулы вычисления которых довольно просты, являются интересным объектом для изучения. Скорость волны (υ) – это скорость перемещения ее фронта (геометрическое место всех точек, к которым дошло колебание среды в данный момент):

где ρ — плотность среды, G – модуль упругости.

При расчете не стоит путать скорость механической волны в среде со скоростью движения частичек среды, которые вовлечены в волновой процесс. Так, к примеру, звуковая волна в воздухе распространяется со средней скоростью колебания его молекул в 10 м/с, в то время как скорость звуковой волны в нормальных условиях составляет 330 м/с.

Волновой фронт бывает разных видов, простейшими из которых являются:

• Сферический – вызывается колебаниями в газообразной или жидкой среде. Амплитуда волны при этом убывает при удалении от источника обратно пропорционально квадрату расстояния.

• Плоский – представляет собой плоскость, которая перпендикулярна направлению распространения волны. Он возникает, например, в закрытом поршневом цилиндре, когда тот совершает колебательные движения. Плоская волна характеризуется практически неизменной амплитудой. Ее незначительное уменьшение при удалении от источника возмущения связано со степенью вязкости газообразной или жидкой среды.

Длина волны

Под длиной волны понимают расстояние, на которое будет перемещен ее фронт за время, которое равняется периоду колебания частичек среды:

λ = υT = υ/v = 2πυ/ ω,

где Т – период колебания, υ — скорость волны, ω — циклическая частота, ν — частота колебания точек среды.

Поскольку скорость распространения механической волны находится в полной зависимости от свойств среды, то ее длина λ во время перехода из одной среды в иную изменяется. При этом частота колебания ν всегда остается прежней. Механические и электромагнитные волны схожи тем, что при их распространении осуществляется передача энергии, но не происходит перенос вещества.

Источник: fb.ru