ель аналитической химии — установление качественного и количественного состава вещества или смеси веществ. В соответствии с этим аналитическая химия делится на качественный и количественный анализ.

Задачей качественного анализа является выяснение качественного состава вещества, т. е. из каких элементов или ионов состоит данное вещество.

При изучении состава неорганических веществ в большинстве случаев приходится иметь дело с водными растворами кислот, солей и оснований. Эти вещества являются электролитами и в растворах диссоциированы на ионы. Поэтому анализ сводится к определению отдельных ионов — катионов и анионов.

При проведении качественного анализа можно работать с различными количествами исследуемого вещества. Имеются так называемые грамм-метод, при котором масса исследуемого вещества берется более 0,5 г (более 10 мл раствора), сантиграмм-метод (масса исследуемого вещества от 0,05 до 0,5 г, или 1—10 мл раствора), миллиграмм-метод (масса исследуемого вещества от 10 -6 г до 10 -3 г, или от 0,001 до 0,1 мл раствора) и др. Наиболее распространенным является сантиграмм-метод, или полумикрометод.]

Качественные реакции на ион серебра Ag+

етоды качественного анализа делятся на химические, физико-химические и физические.

Физические методы основаны на изучении физических свойств анализируемого вещества. К этим методам относятся спектральный, рентгеноструктурный, масс-спектрометрический анализы и др.

Вфизико-химических методах течение реакции фиксируется измерением определенного физического свойства исследуемого раствора. К этим методам относятся полярография, хроматография и др.

К химическим методам относятся методы, основанные на использовании химических свойств исследуемых веществ.

Анализ вещества, проводимый в растворах, называется анализом мокрым путем. Это основной путь полного определения состава вещества. При этом применяют реакции образования осадка, окрашенных соединений или выделения газа. Эти реакции проводят обычно в пробирках.

Ряд качественных реакций проводят на предметных стеклах и образующиеся кристаллы рассматривают под микроскопом. Это так называемые микрокристаллоскопические реакции. Иногда прибегают к выполнению реакций капельным методом. Для этого на полоску фильтровальной бумаги наносят каплю испытуемого раствора и каплю реактива и рассматривают окраску пятна на бумаге.

В химическом анализе используется лишь незначительная часть того многообразия реакций, которое свойственно данному иону

Для открытия ионов пользуются реакциями, сопровождающимися различными внешними изменениями, например выпадением или растворением осадка, изменением окраски раствора, выделением газов, т. е. открываемый ион переводят в соединение, внешний вид и свойства которого характерны и хорошо известны. Происходящее при этом химическое превращение называется аналитической реакцией.

Аналитическая реакция должна отвечать определенным требованиям. Она должна протекать не слишком медленно и быть достаточно простой по выполнению.

Для аналитических реакций важнейшими требованиями являются специфичность и чувствительность. Чем меньшее количество ионов вступает в реакцию с данным реактивом, тем более специфична данная реакция. Чем меньшее количество вещества может быть определено с помощью данного реактива, тем более чувствительна эта реакция.

Чувствительность реакции можно охарактеризовать количественно при помощи двух показателей: открываемого минимума и предельного разбавления.

Открываемым минимумом называется наименьшее количество вещества или иона, которое может быть открыто данным реактивом при данных условиях.

Предельное разбавление характеризует наименьшую концентрацию вещества (или иона), при которой еще возможно открыть его данным реактивом.

Выполнение каждой аналитической реакции требует соблюдения определенных условий ее проведения, важнейшими из которых являются:

1) концентрация реагирующих веществ,

2) среда раствора,

Реактивы используемые для выполнения аналитических реакций, делятся на специфические, избирательные, или селективные, и групповые.

Специфические реактивы образуют характерный осадок или окрашивание только с определенным ионом. Например, реактив Кз [Fе(СN)6 ] образует темно-синий осадок только с ионами Fe2+ .

Избирательные, или селективные, реактивы реагируют с несколькими ионами, которые могут принадлежать к одной или к разным группам.

Например, реактив KI реагирует с ионами Pb2+, Ag+, Hg22+ (II группа), а также с ионами Hg2+ и Си 2+ (VI группа).

Групповой реактив вступает в реакцию со всеми ионами данной группы. С помощью этого реактива ионы данной группы можно отделить от ионов других групп. Например, групповым реактивом второй аналитической группы является хлороводородная кислота, которая с катионами Pb2+, Ag+, Hg22+ образует белые труднорастворимые осадки.

Большинство аналитических реакций недостаточно специфично и дает сходный эффект с несколькими ионами. Поэтому в процессе анализа приходится прибегать к отделению ионов друг от друга. Таким образом, открытие ионов проводится в определенной последовательности. Последовательное разделение ионов и их открытие носит название систематического хода анализа.

Систематический ход анализа основан на том, что сначала с помощью групповых реактивов разделяют смесь ионов на группы и подгруппы, а затем уже в пределах этих подгрупп обнаруживают каждый ион характерными реакциями. Групповыми реагентами действуют на смесь ионов последовательно и в строго определенном порядке.

В ряде случаев прибегают не к систематическому разделению ионов, а к дробному методу анализа. Этот метод основан на открытии ионов специфическими реакциями, проводимыми в отдельных порциях исследуемого раствора. Так, например, ион Fe2+ можно открыть при помощи реактива Кз [Fе(СN)6 ] в присутствии любых ионов.

Так как специфических реакций немного, то в ряде случаев мешающее влияние посторонних ионов устраняют маскирующими средствами. Например, ион Zn2+ можно открыть в присутствии Fe2+ при помощи реактива (NH4 )2 [Hg(SCN)4 ], связывая мешающие ионы Fe2+ гидротартратом натрия в бесцветный комплекс.

Дробный анализ имеет ряд преимуществ перед систематическим ходом анализа: возможность обнаруживать ионы в отдельных порциях в любой последовательности, а также экономия времени и реактивов.

Но так как специфических реакций немного и мешающее влияние многих ионов нельзя устранить маскирующими средствами, в случае присутствия в растворе многих катионов из разных групп прибегают к систематическому ходу анализа, открывая лишь некоторые ионы дробным методом.

аиболее удобно в обычной практике проводить качественное исследование полумикрометодом. Этот метод не требует больших количеств веществ для анализа, дает значительную экономию времени и реактивов по сравнению с макрометодом. В то же время этот методзначительно проще микрометода, требующего специальной аппаратуры и особых навыков работы.

Для работы полумикрометодом в лаборатории необходимо иметь следующее оборудование.

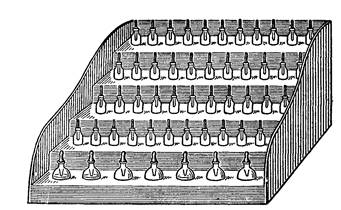

1. Переносной деревянный штатив с набором капельниц с растворами солей, реактивов, кислот и щелочей и баночек с сухими солями (рис. 1).

2. Штатив для пробирок.

3. Металлический штатив с кольцом, фарфоровым треугольником и асбестированной сеткой.

4. Держатели для пробирок.

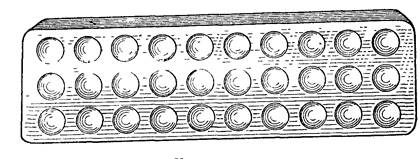

5. Центрифужные пробирки (рис. 2).

6. Пробирки цилиндрические.

7. Капиллярные пипетки (рис. 3.).

8. Стеклянные палочки (рис. 4.).

9. Фарфоровые чашки диаметром 3—5 см.

10. Промывалка (рис. 5).

11. Предметные стекла.

12. Фарфоровая капельная пластинка (рис. 6).

13. Предметные стекла с углублениями (рис. 7).

14. Ершик для мытья посуды.

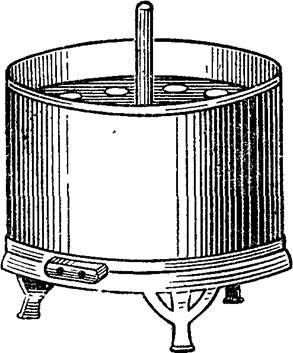

15. Водяная баня (рис. 8).

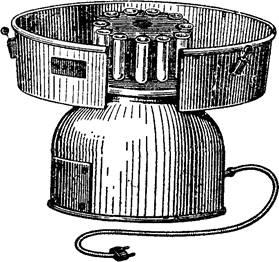

16. Центрифуга (рис. 9)

Частные реакции, а также операции разделения ионов проводят в конических пробирках для центрифугирования или в маленьких цилиндрических пробирках. В пробирку вносят несколько капель анализируемого раствора и, соблюдая необходимые условия, прибавляют по каплям реактив, помешивая реакционную смесь стеклянной палочкой.

Выполняя реакцию, необходимо следить за тем, чтобы кончик пипетки не касался стенок пробирки во избежание загрязнения реактива. Вынутую из капельницы пипетку по выполнении реакции необходимо сразу же опустить в ту же капельницу.

Вместо пробирок частные реакции можно выполнять также на фарфоровых капельных пластинках (рис. 6) или особых предметных стеклах с углублениями (рис. 7). В этом случае расход реактивов минимальный, а результат реакции хорошо заметен.

Для нагревания реакционной смеси пробирку погружают в кипящую водяную баню. Водяная баня может также служить для упаривания (выпаривания до небольшого объема) растворов. Выпаривание досуха обычно проводят в фарфоровой чашке, нагревая ее на пламени газовой горелки. Пока жидкость не выпарилась до конца, целесообразно ставить чашку на асбестированную сетку. Если остаток от выпаривания необходимо прокалить, чашку ставят на фарфоровый треугольник.

Для отделения осадка от раствора пробирку с осадком помещают в центрифугу.

ак известно из курса неорганической химии, к анионам относятся отрицательно заряженные частицы, состоящие из отдельных» атомов или групп атомов различных элементов. Эти частицы могут нести один или несколько отрицательных зарядов. В отличие от катионов, которые в большинстве своем состоят из одного атома, анионы могут иметь сложный состав, состоящий из нескольких атомов.

Общепринятой классификации анионов не существует. Разными авторами предложены различные системы классификации их.

В настоящем руководстве принята наиболее часто применяемая классификация, по которой все анионы делятся на три аналитические группы в зависимости от растворимостиих бариевых и серебряных селей.

В данном случае групповыми реагентами являются растворимые соли бария и серебра (табл. 1).

Источник: ronl.org

реактивом на сульфат анион является катион

Ответ от NiNa Martushova[гуру]

Реактивом на сульфат-анион является катион бария: Ba(2+) + SO4(2-)=BaSO4.Выпавший в осадок сульфат бария не растворяется н в кислотах, ни в щелочах.

Реактивом на хлорид-анион является катион серебра, при этом выпадает белый творожистый осадок хлорида серебра: Ag(+) + Cl(-)=AgCl.

Ответ от 3 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: в две пробирки наберите по 1 мл поваренной соли и сульфата натрия. himya(

Качественным реактивом на катион бария является:

серная кислота — анион сульфата связывает катион бария в нерастворимое

подробнее.

Источник: 3otveta.ru

Кислотно-основная классификация катионов по группам. Систематический анализ катионов по кислотно-основному методу.

Данная классификация катионов по группам основана на использовании в качестве групповых реагентов водных растворов кислот и оснований — хлороводородной кислоты НCl, серной кислоты H2SO4, гидроксидов натрия NaOH или калия KOН (в присутствии пероксида водорода Н2O2) и аммиака NH3. Катионы, открываемые в рамках кислотно-основной классификации, подразделяют на шесть аналитических групп.

К первой аналитической группе относят катионы лития Li+, натрия Na+, калия K+ и аммония NH4+ (иногда катион лития не включают в эту группу). Групповой реагент отсутствует.

Ко второй аналитической группе относят катионы серебра Ag + , ртути(I ) Hg 2 + и свинца Рb 2 +. Групповым реагентом на катионы второй аналитической группы является водный раствор хлороводородной кислоты (обычно с концентрацией 2 моль/л НCl); реже — растворы растворимых в воде хлоридов. Групповой реагент осаждает из водных растворов катионы второй аналитической группы в виде осадков малорастворимых в воде хлоридов серебра AgC1, ртути(I) Hg2C12 и свинца Рb2O2.

К третьей аналитической группе относят катионы кальция Са 2 +, стронция Sr 2 + и бария Ва 2 +. Иногда к этой же группе относят и катионы свинца Рb 2 +. Групповым реагентом на катионы третьей группы является водный раствор серной кислоты (обычно с концентрацией 1 моль/л H2SO4); реже — растворы водорастворимых сульфатов. При действии группового реагента катионы третьей аналитической группы осаждаются в виде малорастворимых в воде сульфатов кальция CaSO4, стронция SrSO4 и бария BaSO4(свинец осаждается в виде сульфата PbSO4)

Четвертая аналитическая группа включает катионы алюминия A1 3 +, хрома Сr 3 +, цинка Zn 2 +, мышьяка As 3 + и As 5 +, олова Sn 2 + и Sn 4 +. Иногда сюда же относят и катионы сурьмы(III) Sb 3 +. Групповым реагентом является водный раствор гидроксида натрия NaOH (или калия КОН) в присутствии пероксида водорода Н2O2 (обычно — избыток 2 моль/л раствора NaOH в присутствии Н2O2); иногда — без пероксида водорода. При действии группового реагента катионы четвертой аналитической группы осаждаются из водного раствора в виде амфотерных гидроксидов, растворимых в избытке щелочи с образованием гидроксокомплексов.

К пятой аналитической группе относятся катионы магния Mg 2 +, марганца Mn 2 +, железа Fe 2 + и Fе 3+ , сурьмa Sb 3+ и Sb 5 + , висмута(Ш) Bi 3 +. Групповым реагентом является водный раствор щелочи (обычно ~2 моль/л раствор NaOH) или 25 % водный раствор аммиака.

К шестой аналитической группе относятся катионы меди(II) Cu 2 +, кадмия Cd 2 +, ртути(II) Hg 2 +, кобальта(II) Co 2 +, никеля(II) Ni 2 +. Групповым реагентом является 25 % водный раствор аммиака.

Систематический анализ применяют, если анализируемый раствор является сложным по качественному составу и дробный анализ невозможен из-за наличия большого количества мешающих ионов. В этом случае применяют систематический метод анализа. Систематический метод качественного анализа основан на том, что сначала с помощью групповых реагентов разделяют смесь ионов на группы и подгруппы, а затем в пределах этих подгрупп обнаруживают каждый ион с использованием качественных реакций.

I группа содержит, и, не имеющие группового реагента. Эти катионы не мешают определению остальных элементов, они присутствуют в растворах всех остальных аналитических групп, а их определение осуществляют дробным методом.

II группа содержит, и. Групповым реагентом является соляная кислота, осаждающая соответствующие катионы в виде малорастворимых хлоридов:. По этому принципу группа называется хлоридной.

Ход анализа: В одну пробирку отобрать несколько капель соли серебра, во вторую – свинца (II), в третью – ртути (I). К каждой пробирке прилить 1-2 капли соляной кислоты. Наблюдать образование осадков хлоридов металлов.

К пробирке, содержащей осадок хлорида свинца прилить немного горячей воды. Произойдет растворение осадка. Реакция позволяет отделить катионы свинца от ионов ртути и серебра.

К пробирке, содержащей осадок хлорида серебра добавить избыток аммиака. Произойдет растворение осадка хлорида серебра за счет образования растворимого аммиачного комплекса серебра [Ag(NH3)2] + . Данная реакция позволяет отделить ионы серебра от ионов свинца и ртути.

III группа содержит и. Групповым реагентом является серная кислота, осаждающая соответствующие катионы в виде сульфатов:. По этому признаку группа называется сульфатной. Сульфат кальция более растворим, чем сульфат бария и для уменьшения его растворимости добавляют при нагревании этиловый спирт или ацетон.

Ход анализа: В пробирку отобрать несколько капель соли кальция и прилить 1-2 капли серной кислоты. Без добавления ацетона осадок сульфата кальция не образуется. Добавить ацетон, хорошо перемешать – начнется выпадение осадкаCaSO4. В другую пробирку отобрать несколько капель соли бария, прилить 1-2 капли серной кислоты и наблюдать образование кристаллического осадка сульфата бария.

IV группа содержит, и. Групповым реагентом является гидроксид натрия, при взаимодействии с которым проявляются кислотные свойства соответствующих амфотерных гидроксидов, поэтому группа называется амфотерной. При действии избытка щелочи на ионы Zn 2+ , Al 3+ , Cr 3+ образуются гидроксокомплексы этих металлов: где n = 4 или 6, Ме — Zn, Al, Cr. При недостатке щелочи при рН = 5-11 образуются осадки гидроксидов этих металлов:, которые растворяются в присутствии избытка щелочи:.

Ход анализа. В три пробирки отобрать соль алюминия, соль цинка и соль хрома соответственно. В каждую пробирку осторожно прибавлять разбавленную щелочь до образования осадка гидроксида металла. Полученные осадки растворить при добавлении нескольких капель крепкого раствора щелочи.

Хром (III) обычно в ходе анализа окисляют пероксидом водорода в щелочной среде до хромата, в котором хром шестивалентен:

Действием гидроксида натрия достигается разделение катионов IV и V групп. Элементы IV группы в щелочной среде остаются в растворе в виде гидроксокомплексов, а катионы V группы выпадают в осадок с образованием соответствующих гидроксидов.

Ход анализа. В пробирку налить по 2-3 капли солей железа и хрома. Добавить избыток крепкого раствора щелочи и отфильтровать. Наблюдать разделение железа (III) – в осадке – и хрома (III) – в фильтрате, в окрашенном в зеленый цвет растворе.

V группа содержит, и, образующие малорастворимые гидроксиды, слабо растворяющиеся в водном растворе аммиака. Групповым реагентом является гидроксид аммония, осаждающий соответствующие катионы в виде гидроксидов:.

Ход анализа. В три пробирки налить по 2-3 капли соли железа (III) марганца (II) и магния соответственно. К каждой пробирке добавить несколько капель гидроксида аммония. Наблюдать образование осадков гидроксидов металлов. Примечание: гидроксид магния осаждают в сильнощелочной среде при рН>11,5, что требует добавления раствора.

VI группа содержит. образующие прочные комплексные соединения с аммиаком, растворимые в воде, и по этому признаку группа называется аммиачной. Групповым реагентом является гидроксид аммония, взятый в избытке, достаточном для растворения образующихся вначале гидроксидов с получением аммиакатов, например:.

Ход анализа. В разные пробирки отобрать по несколько капель солей никеля, меди, кадмия, кобальта, ртути (II). В каждую пробирку налить избыток гидроксида аммония. Наблюдать образование аммиачных комплексов указанных металлов. Отметить цвет образующихся аммиакатов.

С помощью гидроксида аммония достигается также разделение катионов IV и VI групп.

В пробирку отобрать по 2-3 капли растворов солей железа и меди. Добавить избыток аммиака. Отфильтровать.

В пробирку прилить по 2-3 капли растворов солей меди и магния. Добавить избыток аммиака, а затем – несколько капель щелочи. Образуется белый осадок гидроксида магния, хорошо заметный на синем фоне раствора аммиаката меди.

Аналитическая классификация анионов по группам (по способности к образованию малорастворимых соединений, по окислительно-восстановительным свойствам). Ограниченность любой классификации анионов по группам.

В основу классификации анионов положены такие свойства, как способность к образованию малорастворимых солей с катионами серебра, бария, кальция, стронция, цинка, ртути и др., окислительно-восстановительные свойства, способность к комплексо-образованию, летучесть образуемых анионами кислот.

Классификация анионов, основанная на образовании малорастворимых солей

| Номер группы | Групповой реагент | Анионы, образующие группу | Характеристика группы |

| 1 группа | BaCl2 в нейтральной или слабощелочной среде | SO4 2 , SO3 2- , S2O3 2- , C2O4 2- , CO3 2- , Br4O7 2- (BO2 — ), PO4 3- | Соли бария мало растворимы в воде |

| 2 группа | AgNO3 в присутствии 2н HNO3 | Cl — , J — , Br — , CN — , SCN — , *BrO — 3, **S 2- | Соли серебра мало растворимы в воде |

| 3 группа | Группового реагента нет | NO2 — , NO3 — , CH3COO — | Соли бария и серебра растворимы в воде |

* — бромат серебра легко растворяется в разбавленной HNO3

** — сульфид серебра растворяется в HNO3 при нагревании

Классификация анионов, основанная на их окислительно-восстановительных свойствах

| Группы анионов | Групповой реагент | Анионы |

| 1 группа – окислители | Раствор KI в сернокислой среде | BrO3 — , NO2 — , *NO3 — , |

| 2 группа – восстановители | Раствор I2 в KI | S 2- , SO3 2- , S2O3 2- |

| Раствор KMnO4 в сернокислой среде | S 2- , SO3 2- , S2O3 2- , NO2 — , **Cl — , ***C2O4 2- , Br — , I — , CN — , SCN — | |

| 3 группа –индифферентные | Группового реагента нет | SO4 2- , CO3 2- , PO4 3- , B4O7 2- , (BO2 — ), CH3COO — |

* — NO3 — – ион в слабокислой среде практически не реагирует с KI

** — Сl – ион реагирует очень медленно;

*** — C2O4 2- – заметно обесцвечивает раствор KMnO4 только при нагревании в кислой среде

27. Анализ смесей катионов и анионов (качественный химический анализ вещества).

Качественный химический анализ вещества (соли или смеси солей)

В общем случае анализируемый твердофазный объект может содержать любой из катионов всех шести аналитических групп и анионов по классификации, основанной на образовании малорастворимых солей.

Проведение анализа такого объекта — длительная и трудоемкая процедура, которая может быть осуществлена в течение нескольких занятий. В учебных целях эту процедуру целесообразно упростить, взяв для анализа соль или смесь солей, содержащих лишь ограниченное число катионов и анионов. В связи с этим далее охарактеризованы два варианта лабораторной работы:

1) упрощенный вариант анализа, рассчитанный на одно занятие;

2) общий вариант полного анализа.

1. Упрощенный вариант анализа (анализ «сухой» соли)

Контрольную задачу получают в виде измельченной сухой соли или смеси солей.

Необходимо учитывать, что при смешении возможны химические реакции между компонентами смеси, приводящие к образованию новых (в том числе окрашенных) соединений.

Полученное для анализа вещество делят на три части: одну часть используют для обнаружения катионов, вторую — для обнаружения анионов, а третью — для проведения предварительных испытаний и проверки результатов анализа.

Источник: mydocx.ru