Твёрдость алмаза

Пожалуй, всем понятно, что алмаз — самый твёрдый минерал на земле. Благодаря таковой характеристике, самоцвет нередко употребляют не только лишь в ювелирной индустрии, да и в других сферах, где твёрдость имеет высочайшее значение. Всем знакомы такие понятия, как «алмазное напыление», «алмазная крошка» либо «алмазное бурение». Но почему же камень обладает таким высочайшим показателем как твёрдость, ведь он, как и графит, на сто процентов состоит из углерода? А графит, как понятно, имеет совершенно обратный показатель по твёрдости, который равен 1-2 по шкале Мооса.

Почему алмаз твёрдый

Иногда тяжело представить, что мягкий черный графит и твердый прозрачный алмаз состоят из одних и тех же атомов — атомов углерода. Свойства этих минералов так отличаются только по той причине, что у них разные типы кристаллических решёток.

Алмаз — самый твёрдый среди минералов💎│Документальный фильм

Так, кристаллическая решётка графита содержит слабо связанные между собой слои. Алмаз же состоит из атомов, которые очень прочно связаны между собой по всем направлениям, что и обуславливает самоцвету такую исключительную твёрдость.

Прочность алмаза

О прочности самого ценного камня уже очень много сказано. Минерал практически невозможно расколоть или раскрошить. Мало того, при попытке поцарапать самоцветом стекло, он оставит на нём след в виде царапины, а сам при этом нисколько не пострадает. Но так ли это на самом деле?

Можно ли разбить алмаз

Безусловно, если положить камень под пресс и спустить рычаг, минерал сразу же рассыпется. Но вот при незначительных ударах у вас вряд ли получится повредить структуру самоцвета? Так можно ли разбить алмаз? Конечно же, можно. Но тут дело даже не в силе удара, а в правильности его направления.

Для примера можно вспомнить историю со знаменитым алмазом Куллинан. Он имел просто внушительные размеры, ведь его масса равнялась 3106,75 карата. Это чуть более 600 грамм. Так вот при попытке изготовить из минерала бриллианты, ювелиры столкнулись с трудностями, ведь расколоть самоцвет оказалось не так уж просто. Но в какой-то момент Йозеф Ашер, лучший гранильщик того времени, который и изучал Куллинан, заметил на поверхности камня небольшую трещину. Именно этот незначительный дефект позволил разобраться Ашеру, как же расколоть кристалл. Он приставил к царапине стамеску и ударил по ней молотком. Расчёт оказался более чем правильным — минерал раскололся на две части.

почему АЛМАЗ САМЫЙ твердый минерал?

Таким образом, можно сделать вывод, что алмаз всё-таки можно разбить, если верно рассчитать место удара и воздействовать на него в правильном направлении.

Что крепче алмаза

Если сравнивать алмаз с другими природными минералами, то прочнее него нет ничего. По шкале Мооса он получил наивысший балл — 10. Только корунд и топаз лишь немного уступают ему по этой характеристике.

Если же сравнивать его с другими кристаллическими веществами, то крепче него считаются:

- фуллерит — молекулярные кристаллы, которые при полимеризации соединяются между собой прочными связями, схожими с алмазными;

- арсенид галлия (GaAs) — химическое соединение галлия и мышьяка;

- эльбор или боразон — по твёрдости имеет такую же оценку (10 по шкале Мооса).

Конечно же, не стоит забывать, что в современной науке учёные постоянно открывают новые сплавы, которые отличаются ничуть не меньшей твёрдостью, чем алмаз. Но если рассматривать камень исключительно как драгоценный камень (бриллиант), то твёрже его нет ничего на планете Земля.

ИсточникТвердость и прочность алмаза: основные физические характеристики

Алмаз – минерал, выдающийся во всех отношениях. Как неказистая куколка (алмаз-самородок действительно внешне не представляет ничего особенного), после огранки он превращается в восхитительную бабочку – бриллиант, стоимостью в сотни, тысячи и даже миллионы долларов.

Но не только неземное сияние и фантастическая цена выделяют этот камень среди собратьев. Алмаз – самый твердый из всех минералов, что определяет широчайшую сферу его применения. Не каждому алмазу дано превратиться в бриллиант – этой чести достойны лишь самые чистые и крупные камни.

Но даже мелкий и мутный самородок не будет выброшен за ненадобностью, а найдет применение в часовой или ядерной промышленности, квантовых компьютерах или микроэлектронике, на худой конец – в производстве абразивного, сверлильного и режущего оборудования. Это же Алмаз!

Общая информация об алмазах

Знаете формулу алмаза? Ее может запомнить даже дошкольник, не имеющий понятия о химии. Это просто С, то есть, алмазы представляют собой чистейший углерод (в идеале, разумеется).

Что же должно было произойти, чтобы углерод превратился в алмаз? На этот счет выдвинуто множество гипотез. Самая убедительная из них утверждает, что алмазы образуются на очень большой глубине (свыше 200 км) и под грандиозным давлением – там углерод формирует особую кубическую решетку, присущую алмазам. Во время вулканических процессов кристаллы углерода выносятся ближе к поверхности, где их и обнаруживают алмазодобытчики.

Золотое кольцо с бриллиантами (перейти в каталог SUNLIGHT)

Процесс этот очень небыстрый: возраст алмазов измеряется в сотнях миллионов, а то и миллиардах лет. Так что когда в ходе интенсивной добычи алмазоносные кимберлитовые трубки и иные породы истощатся, запасы этого камня иссякнут ну очень надолго.

Согласно научным данным, некоторые алмазы имеют внеземное происхождение. Они прибыли к нам с метеоритами или попали к нам в результате взрыва сверхновой. Предполагается, что некоторые из них куда старше Солнечной системы!

Алмазов на Земле немало, но лишь мизерная их часть может быть превращена в бриллианты. Самые чистые и крупные алмазы (так называемые «капские») добывают в Африке, а российские запасы этого минерала сосредоточены преимущественно в Якутии.

Среди наиболее выдающихся свойств алмаза следует упомянуть следующие:

- непревзойденную твердость – 10 по шкале Мооса;

- самую высокую среди твердых тел теплопроводность – 900—2300 Вт/(м·К);

- исчезающе низкий коэффициент трения по металлу (в воздушной среде);

- тугоплавкость и устойчивость к воздействию высоких температур;

- устойчивость к воздействию большинства агрессивных кислот и щелочей;

- высокий показатель преломления лучей в сочетании с прозрачностью;

- способность люминесцировать (светиться) в рентгеновских лучах и ультрафиолете.

Алмазы бывают не только белыми, но и окрашенными. Бурая и желтая окраска снижают стоимость бриллианта, голубая, синяя, розовая, красная, зеленая – повышают до заоблачных высот.

Главная характеристика, решающая судьбу необработанного алмаза – это прозрачность («чистая вода»). Именно поэтому черные алмазы (карбонадо) долгое время считались исключительно техническими. Однако изредка попадаются равномерно окрашенные черные алмазы, сохранившие некоторую прозрачность и характерный блеск. Стоят они умопомрачительно дорого.

Как измеряется твердость алмаза

Даже ребенку известно, что прочность алмаза невероятна (имеется в виду именно его твердость, а не устойчивость к ударам). Она принята за базовую величину по всем шкалам измерения. И это удивительно, ведь ближайшие родственники алмаза, графит и каменный уголь, имеющие тот же элементарный химический состав, не могут похвастаться выдающейся прочностью.

Секрет твердости алмаза кроется в уникальных условиях его образования: высочайших температурах и невероятном давлении. При них атомы углерода образуют уникальную кубическую кристаллическую решетку. Это определяет невероятную твердость конечного вещества, которое может существовать в естественных условиях миллиарды лет!

Непревзойденная твердость позволяет использовать алмаз при производстве оборудования для бурения и сверхточной резки. Перед эталоном не может устоять ни одно вещество!

Шкала Мооса

Первая удачная попытка создать шкалу твердости материалов принадлежит немецкому минералогу Фридриху Моосу. Несмотря на то, что эта система была презентована научному сообществу еще в 1811 году, она продолжает использоваться до сих пор, причем преимущественно в приложении к минералам естественного происхождения (в том числе, и драгоценным камням).

Твердость алмаза в баллах по шкале Мооса равна 10, то есть этот минерал был принят за абсолют: тверже его априори нет ничего. Основа этого теста – царапание. Если на поверхности испытываемого образца остается царапина, то он априори мягче эталона.

Второе место по твердости по классической шкале Мооса удерживают корунды, к которым относятся сапфиры и рубины – 9 баллов. Поцарапать их можно только алмазом!

Однако очень редко встречающийся природный муассанит и его искусственный аналог карборунд (химическая формула SiC) имеет прочность аж в 9,5 баллов по Моосу. Кстати, карборунд зачастую заменяет алмаз как в промышленности, так и при производстве ювелирных изделий. Визуально он практически неотличим от благородного собрата, но стоит на порядок дешевле!

Всем известно, что алмаз имеет большую прочность, чем графит, несмотря на идентичность химического состава. Однако не каждый знает, что они находятся на диаметрально противоположных концах шкалы Мооса. Твердость графита сопоставима с аналогичной характеристикой талька, а это – всего лишь единица!

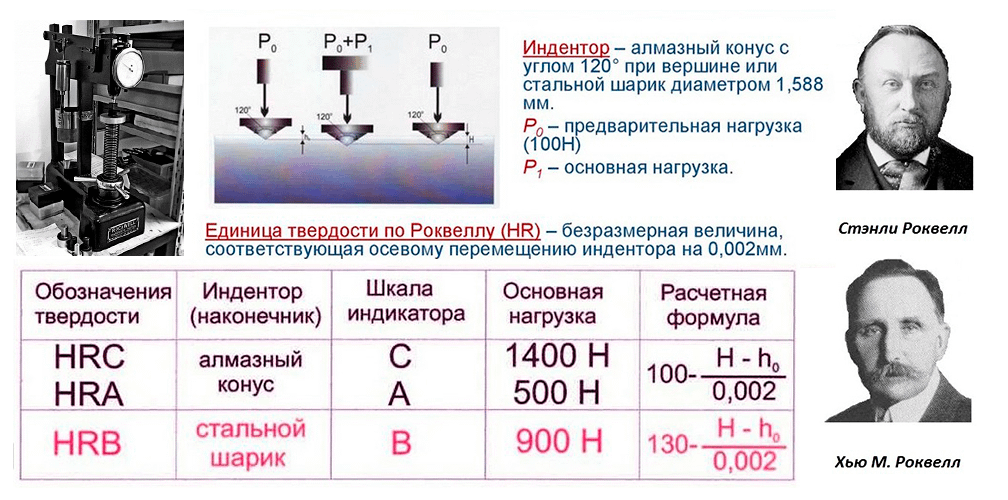

Система Роквелла

С появлением синтетических материалов и свехтвердых сплавов общепринятая шкала Мооса стала неудобной. Было предложено множество систем, но в металлургической промышленности более всего прижилась шкала Роквелла (точнее, Роквеллов, ибо их было двое, отдаленных родственников с одной фамилией).

Твердость алмаза по Роквеллу не измеряется – он принят за эталон и основной рабочий инструмент. Измерительный станок Роквеллов визуально напоминает швейную машинку, но вместо иглы используется алмазный конус, а ткань заменяет испытуемый материал.

На образец воздействуют алмазным конусом с заданным давлением в течение нескольких секунд, затем оценивают параметры вмятины по литерно-цифровой шкале.

Что тверже алмаза?

Было предпринято множество попыток создать или найти в природе материал, более прочный, нежели алмаз. Пока они не увенчались успехом: обсидан, титан, сверхтвердые сплавы, всевозможные инновационные материалы не могут посостязаться с благородным эталоном. Более того: многие химики и физики и вовсе утверждают, что вещества крепче алмаза (точнее, тверже) существовать не может.

Самая известная и скандальная история связана с веществом под названием лонсдейлит, в химическом и физическом смысле представляющим собой гексагональный алмаз. В 60-х годах минувшего столетия этот минерал был синтезирован искусственно, а чуть позже – в небольших количествах обнаружен в кратерах метеоритов.

В 2009 году группа китайских ученых опубликовала сенсационную работу, в которой утверждалось, что лонсдейлит тверже кубического (известного нам) алмаза более чем вполовину. К сожалению, эти данные оказались мистификацией и не подтвердились даже выкладками в вышеуказанной работе.

Самая удачная попытка создать вещество тверже алмаза была предпринята совсем недавно, в 2021 году. Дуэту американских ученых удалось получить алмазы-гексагоны из графита путем направленных взрывов. Полученные образцы продемонстрировали лучшую звукопроводность, нежели классический кубический алмаз, что теоретически свидетельствует о большей твердости.

К сожалению, проверить теоретические выкладки американских ученых опытным путем пока не удалось. А оскандалившийся лонсдейлит, полученный из графита путем воздействия колоссальным давлением, показывает прочность всего в 7-8 баллов по шкале Мооса. Да и использовать его вряд ли получится: он представляет собой кристаллики, видимые только под микроскопом, а получение этого вещества обходится фантастически дорого.

Золотая подвеска с коньячными бриллиантами (перейти в каталог SUNLIGHT)

Существуют и другие вещества, мало уступающие алмазу по твердости: фуллериты, всевозможные соединения бора, карбин и так далее. Они немногим мягче алмаза, но зачастую превосходят его по иным характеристикам: прочности, устойчивости к химическому воздействию и сверхвысоким температурам.

На основе кубического алмаза можно создать более прочное вещество (например, при помощи наноконструирования). Японцам это удалось, только как обрабатывать этот беспрецедентно твердый материал?

Можно ли алмаз поцарапать или разбить молотком?

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: поцарапать бриллиант невозможно. Это дает возможность быстро выявлять грубые подделки из стекла, легко царапающиеся стальной иглой или пилочкой для ногтей. Правда, имитации бриллианта вроде фианита, а тем более, карборунда, таким образом распознать невозможно.

А вот веществ прочнее алмаза предостаточно – да та же сталь! Это значит разбить алмаз вполне реально. Естественно, камень спокойно переживет падение со значительной высоты, да и если наступите на него, ничего критичного не приключится. Но если с силой ударить по алмазу молотком, он треснет, а то рассыплется в мелкую крошку.

Только делать этого не стоит: слишком дорогостоящим выйдет эксперимент, а мир лишится еще одного бриллианта, формировавшегося в течение сотен миллионов лет!

ИсточникАлмаз

Алмаз – самый твёрдый минерал, кубическая полиморфная (аллотропная) модификация углерода(C), устойчивая при высоком давлении. При атмосферном давлении и комнатной температуре метастабилен, но может существовать неограниченно долго, не превращаясь в стабильный в этих условиях графит. В вакууме или в инертном газе при повышенных температурах постепенно переходит в графит.

Смотрите так же:

СТРУКТУРА

Кристаллическая структура алмаза

Сингония алмаза кубическая, пространственная группа Fd3m. Элементарная ячейка кристаллической решетки алмаза представляет собой гранецентрированный куб, в котором в четырех секторах расположенных в шахматном порядке, находятся атомы углерода. Иначе алмазную структуру можно представить как две кубических гранецентрированных решетки, смещенных друг относительно друга по главной диагонали куба на четверть её длины. Структура аналогичная алмазной установлена у кремния, низкотемпературной модификации олова и некоторых других простых веществ.

Кристаллы алмаза всегда содержат различные дефекты кристаллической структуры (точечные, линейные дефекты, включения, границы субзерен и тп.). Такие дефекты в значительной степени определяют физические свойства кристаллов.

СВОЙСТВА

Алмаз может быть бесцветными водянопрозрачным или окрашенным в различные оттенки желтого, коричневого, красного, голубого, зеленого, черного, серого цветов.

Распределение окраски часто неравномерное, пятнистое или зональное. Под действием рентгеновских, катодных и ультрафиолетовых лучей большинство алмазов начинает светиться (люминесцировать) голубым, зелёным, розовым и др. цветами. Характеризуется исключительно высоким светопреломлением. Показатель преломления (от 2,417 до 2,421) и сильная дисперсия (0,0574 ) обуславливают яркий блеск и разноцветную “игру” огранённых ювелирных алмазов, называемых бриллиантами. Блеск сильный, от алмазного до жирного.Плотность 3,5 г/см 3 . По шкале Мооса относительная твердость алмаза равна 10, а абсолютная – в 1000 раз превышает твёрдость кварца и в 150 раз – корунда. Она самая высокая как среди всех природных, так и искусственных материалов. Вместе с тем довольно хрупок, легко раскалывается. Излом раковистый. С кислотами и щелочами в отсутствие окислителей не взаимодействует.

На воздухе алмаз сгорает при 850° С с образованием СО2; в вакууме при температуре свыше 1.500° С переходит в графит.

МОРФОЛОГИЯ

Морфология алмаза очень разнообразна. Он встречается как в виде монокристаллов, так и в виде поликристаллических срастаний (“борт”, “баллас”, “карбонадо”). Алмазы из кимберлитовых месторождений имеют только одну распространенную плоскогранную форму – октаэдр. При этом во всех месторождениях распространены алмазы с характерными кривогранными формами – ромбододекаэдроиды (кристаллы похожие на ромбододекаэдр, но с округлыми гранями), и кубоиды (кристаллы с криволинейной формой ). Как показали экспериментальные исследования и изучение природных образцов в большинстве случаев кристаллы в форме додекаэдроида возникают в результате растворения алмазов кимберлитовым расплавом. Кубоиды образуются в результате специфического волокнистого роста алмазов по нормальному механизму роста.

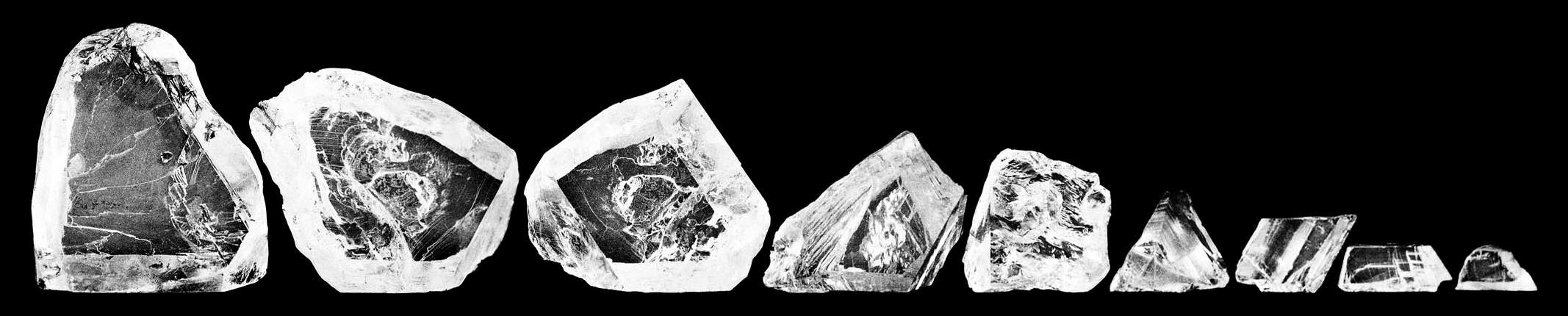

Алмаз Куллинан разбитый на 9 частей

Синтетические кристаллы, выращенные при высоких давлениях и температурах, часто имеют грани куба и это является одни их характерных отличий от природных кристаллов. При выращивании в метастабильных условиях алмаз легко кристаллизуется в виде пленок и шестоватых агрегатов.

Размеры кристаллов варьируют от микроскопических до очень крупных, масса самого крупного алмаза “Куллинан”, найденного в 1905г. в Южной Африке 3106 карат (0,621кг).

На изучение огромного алмаза было потрачено несколько месяцев и в 1908 году он был расколот на 9 крупных частей.

Алмазы массой более 15 карат – редкость, а массой от сотни карат – уникальны и считаются раритетами. Такие камни очень редки и часто получают собственные имена, мировую известность и своё особое место в истории.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Хотя при нормальных условиях алмаз метастабилен, он в силу устойчивости своей кристаллической структуры может существовать неопределенно долго, не превращаясь в устойчивую модификацию углерода – графит. Алмазы, которые вынесены на поверхность кимберилитами или лампроитами кристаллизуется в мантии на глубине 200 км. и более при давлении более 4 Гпа и температуре 1000 – 1300 ° С. В некоторых меторождениях встречаются и более глубинные алмазы, вынесенные из переходной зоны или из нижней мантии. Наряду с этим, они выносятся к поверхности Земли в результате взрывных процессов, сопровождающих формирование кимберлитовых трубок, 15-20% которых содержит алмаз.

Алмазы встречаются также в метаморфических комплексах сверхвысоких давлений. Они ассоциируют с эклогитами и глубокометаморфизованными гранатовыми гнейсами. Мелкие алмазы в значительных количествах обнаружены в метеоритах. Они имеют очень древнее, досолнечное происхождение. Также они образуются в крупных астроблемах – гигантских метеоритных кратерах, где переплавленные породы содержат значительные количества мелкокристаллического алмаза. Известным месторождением такого типа является Попигайская астроблема на севере Сибири.

Алмазы редкий, но вместе с тем довольно широко распространённый минерал. Промышленные месторождения алмазов известны всех континентах, кроме Антарктиды. Известно несколько видов месторождений алмазов. Уже несколько тысяч лет алмазы добывались из россыпных месторождений. Только к концу XIX века, когда впервые были открыты алмазоносные кимберлитовая трубка, стало ясно, что алмазы не образуются в речных отложениях. Кроме этого алмазы были найдены в коровых породах в ассоциациях метаморфизма сверхвысоких давлений, например в Кокчетавском массиве в Казахстане.

И импактные, и метаморфические алмазы иногда образуют весьма масштабные месторождения, с большими запасами и высокой концентрацией. Но в этих типах месторождений алмазы настолько мелкие, что не имеют промышленной ценности. Промышленные месторождения алмазов связаны с кимберлитовыми и лампроитовыми трубками, приуроченными к древним кратонам. Основные месторождения этого типа известны в Африке, России, Австралии и Канаде.

ПРИМЕНЕНИЕ

Хорошие кристаллы подвергаются огранке и используются в ювелирном деле. Ювелирными считаются около 15% добываемых алмазов, еще 45% считаются околоювелирными, то есть уступают ювелирным по размеру, цвету или чистоте. В настоящее время общемировой объем добычи алмазов составляет порядка 130 миллионов карат в год.

Бриллиант (от франц. brillant – блестящий), – алмаз, которому посредством механической обработки (огранки) придана специальная форма, бриллиантовая огранка, максимально раскрывающая такие оптические свойства камня, как блеск и цветовая дисперсия.

Совсем мелкие алмазы и осколки, непригодные для огранки, идут в качестве абразива для изготовления алмазного инструмента, необходимого для обработки твёрдых материалов и огранки самих алмазов. Скрытокристаллическая разновидность алмаза чёрного или тёмно-серого цвета, образующая плотные или пористые агрегаты, носит название Карбонадо, обладает более высоким сопротивлением истиранию, чем у кристаллов алмаза и благодаря этому особенно ценится в промышленности.

Мелкие кристаллы также в больших количествах выращиваются искусственным путём. Синтетические алмазы получают из различных углеродсодержащих веществ, главным образом из графита, в спец. аппаратах при 1200-1600°С и давлениях 4,5-8,0 ГПа в присутствии Fe, Co, Сr, Мn или их сплавов. Они пригодны для использования только в технических целях.

Источник