Аул Кубачи в южном Дагестане славится как «село ювелиров»: гравировку, чернение и прочие технологии ремесла здесь изучают с начальных классов школы. Но мало кто за пределами Дагестана знает, что этому традиционному промыслу — больше тысячи лет. Персидские источники еще в VI веке сообщали о существовании на этом месте города-государства Зирихгеран, жители которого занимались изготовлением и украшением оружия, ювелирным ремеслом, каллиграфическим переписыванием книг, резьбой по камню и другими изящными искусствами. Сегодня инициативная группа историков устроила в ауле полевой исследовательский институт и ищет следы легендарных предков в замках, подземельях, дозорные башнях и заброшенных крепостях. Вера Щербина рассказывает о том, какие еще тайны средневекового Зирихгерана скрыты в современном селе Кубачи.

Аул Кубачи находится в южной части Дагестана, недалеко от древнего города Дербента, в горах, на высоте 1650 метров. Ведут к нему две дороги, которые называются «старая» и «новая» — и ни на одной из них нет асфальта, поэтому любого визитера по дороге в Кубачи основательно растрясет.

Дагестан. Кубачи. ЕДЕМ за СЕРЕБРОМ! Древний промысел. Люди.

По «новой» путь к цивилизации быстрее — но на ней регулярно случаются небольшие обвалы, после которых пассажиры выходят из машин и дисциплинированно оттаскивают упавшие на дорогу булыжники в сторонку. Вдоль старой дороги тянутся тонкие трубы газопровода — его провели не так давно, уже в постсоветское время. А вот водопровода в Кубачи так и нет — воду берут из родников. Впрочем, путешественников это не смущает.

Из России сюда приезжают посмотреть на горы и купить ювелирные украшения, а во всём остальном мире Кубачи считается Меккой для коллекционеров персидской керамики Сефевидского периода: у специалистов для таких тарелок есть специальный термин Kubachi ware, и даже в лондонском Музее Виктории и Альберта в зале персидского искусства трудно не заметить ярлычки, указывающие на факт приобретения экспонатов в далеком дагестанском селе.

В домах большинства кубачинцев есть специальная комната «для тарелок», где одна стена сверху донизу увешана этими уникальными образцами, и это странным образом роднит кубачинцев со средневековыми европейскими торговцами-путешественниками: точно так же тарелки со всех концов света — сувениры из путешествий, свидетельства о том, где они побывали, — томились в сервантах голландских купцов; и точно так же раскрашенными персидскими и китайскими тарелками декорированы стены церквей в итальянской Пизе. Не менее знамениты найденные в Кубачи образцы средневековой резьбы по камню — их можно увидеть в Эрмитаже и Лувре.

Каждый житель Советского Союза знал о «кубачинском серебре»: серебряные браслеты с чернением и легко узнаваемым кубачинским орнаментом, рюмки, графины, портсигары можно было найти в отделе сувениров любого крупного магазина СССР. Хотя сами кубачинцы говорят об этой продукции свысока: это, мол, ширпотреб, который делали на комбинате художественных промыслов. В доме каждого кубачинца хранятся куда более сложные изделия — выполненные на заказ или просто «для себя».

#Дагестан. Таунхаус в #Кубачи. Купили Серебро. Люди Дагестана. Кубачинская Башня

Тысячу лет здесь учатся ювелирному делу с детства, в семьях и в школе, — к моменту поступления в университет кубачинец уже владеет ремеслом и волен приобрести еще одну профессию. Самыми популярными направлениями, по рассказам, считаются стоматологическое протезирование и история искусств: и там и там нужны навыки и знания, приобретенные в семейной мастерской.

Предков тут называют «старые мастера», семьи ювелиров — династиями, а само село — по историческому персидскому названию — Зирихгеран. В переводе это слово означает «кольчужники», а «кубачи» — оно же, но на тюркском языке. Глядя из центральной России, трудно поверить, что в маленьком селе может существовать непрерывная передача традиции прикладного искусства, но каждый, кто побывал в Кубачи, понимает, что еще пару веков назад здесь было что-то большее.

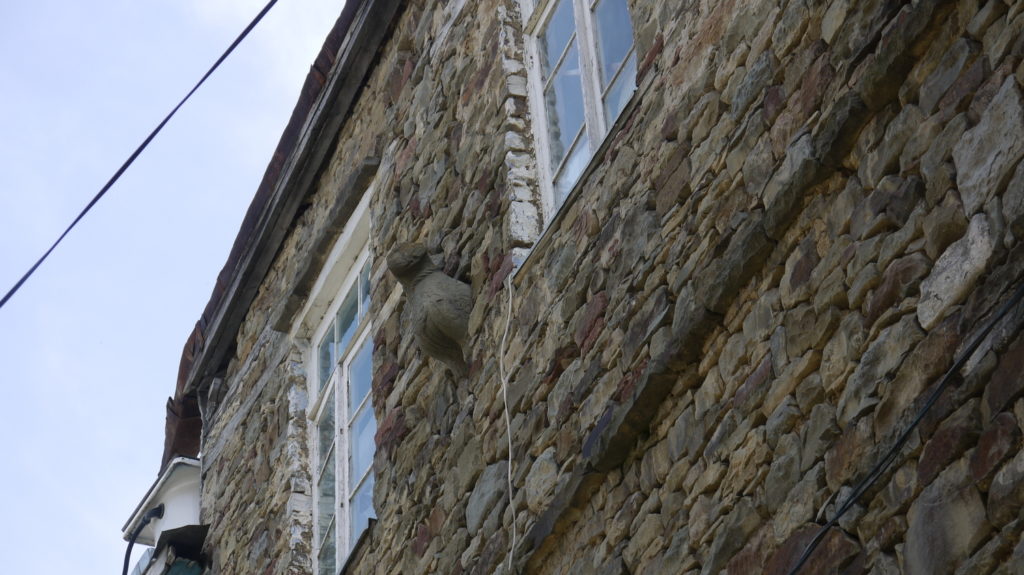

Откуда в маленьком горном ауле пошла традиция строить многоэтажные каменные дома-замки с арочными проходами и подземельями? Почему их окружают классического вида крепостные стены с башнями-фортами, датируемые XIV веком, и основательно заброшенные, но еще заметные капитальные дождевые стоки вдоль уже разбитых каменных тропок?

История Кубачи

Кубачинцы всегда были ювелирами, и трудно поставить достаточно отчетливый акцент на слове «всегда». В XVIII веке Василий Татищев пишет о том, что в Дагестане (только что присоединенном к Российской империи) есть аул, где делают украшения для ружей и кинжалов, изящные ювелирные изделия и множество фальшивых денег. Кубачинцы засветились и в Париже: туда они везли ювелирные изделия на продажу и коллекционные тарелки, а обратно — представление о новых европейских тенденциях в искусстве и ворох сатирических песен.

Более ранние упоминания о работах по металлу встречаются в персидских источниках с VI века н. э. и вплоть до позднего Средневековья (то есть за всё время, когда территория Южного Дагестана была частью Персидской империи). Однако из обширной переписки жителей Зирихгерана и их заказчиков следует, что ювелиры занимались не только кольчугами. Несколько лет назад в махачкалинской газете опубликовали переводы некоторых из этих писем — и выяснилось, что за несколько сотен лет отношения между фрилансерами и заказчиками ничуть не изменились:

Первым человеком, начавшим исследовать традиции и историю Кубачи, был крупнейший советский этнограф Кавказа Евгений Шиллинг, и он сам признавал, что жители этого аула «совершенно не интересуются своей историей». Зато регулярно слышал от собеседников байку о том, что «кубачинцы происходят от франков» (на местном языке — от «парангов»). Считается, что в XIII веке, во время подготовки к последнему, несостоявшемуся крестовому походу монгольский хан Персии предложил «королю франков» (а в реальности папе римскому) объединить усилия и отвоевать Сирию и Иерусалим у египетских мамлюков. Переписка между ильханом Персии Аргуном и папой римским Николаем IV действительно существует, но дальше начинается легенда, согласно которой папа выслал в Дербент отряд неких рыцарей и оружейников. Но средневековые путешествия занимали несколько лет — когда рыцари добрались до места, ильхан умер, а его наследника Газана крестовые походы не интересовали.

Франкских рыцарей-крестоносцев выставили за крепостные стены Дербента и заперли за ними ворота. В поисках дороги назад, в Европу, рыцари забрели в горы и, по одной версии, основали аул, а по другой — просто научили жителей Зирихгерана всему, что умели.

У этой версии нет ни подтверждений, ни опровержений — ее сторонники и противники сходятся в том, что теоретически такие события могли произойти. Европейцев — торговцев из итальянских республик и наемников со всей Европы — на территории средневекового Дагестана было немало, и некоторые их них даже занимали важные государственные должности при дворе ильханов (например, Изоло Пизанец или Бускарелло Гризольфи). Кроме того, европейские путешественники (и даже такая легенда востоковедения, как Юлиус Клапрот) не раз отмечали, что видели средневековые христианские могилы на кладбищах в Чечне и Кабардино-Балкарии. Но легенда о франкском происхождении продолжает будоражить умы кубачинцев, как будто она может объяснить их несхожесть с соседями.

Сотрудники Зирихгеранского института медиевистических исследований на вопрос об этом игриво отвечают: «Может, этими франками были тамплиеры?»

Но в более серьезном разговоре объясняют, что они, как историки, не рекомендуют чрезмерно увлекаться теориями Дэна Брауна. А затем среди нескольких возможных версий происхождения легендарных франков вновь упоминают последнюю тамплиерскую крепость Рош-Гийом, расположенную в Турции — по местным меркам, совсем недалеко.

Конечно, это расследование происходит не на пустом месте. В советское время историей Кубачи совместно занимались два человека: историк, кубачинец Мисрихан Маммаев и иранист, сотрудник Эрмитажа Анатолий Иванов. Больше южным Дагестаном в советское время никто не интересовался: далеко, тяжело добираться, сложный рельеф, мало исследований — в общем, непросто. Анатолия Иванова в Кубачи привлекли надписи на могильных плитах: такой резьбы по камню и таких орнаментов больше нет нигде на Кавказе, зато они прямо напоминают барельефы на Ближнем востоке, в Ираке и Персии. А Маммаев всю свою жизнь посвятил тому, чтобы описать зороастрийские каменные барельефы.

Единственное, в чем разошлись Маммаев с Ивановым, — это в оценке времени происхождения Кубачи: Маммаев был убежден, что Кубачи — это именно тот самый постантичный Зирихгеран и город-государство с XIV века стоял примерно там же, где нынешний Кубачи. Иванов после серии экспедиций пришел к выводу, что никаких следов развитой цивилизации ранее рубежа XIII–XIV веков там нет, и поэтому Зирихгеран VI века находился где-то в другом месте (где — точно неизвестно), а нынешний Кубачи появился в начале XIV века; он предположил, что там обосновались мастера из Рума (территория современной Турция), — отсюда и легенда о парангах. (Румом именовали Рим, и Византию, и средневековую Италию, и всю Европу, и разные балканские анклавы влахов-румын, и провинцию Ирана в Малой Азии, которую потом отвоевали османы.)

Пару лет назад несколько инициативных кубачинцев с историческим образованием объединились и организовали «Зирихгеранский полевой институт», руководить которым пригласили независимое лицо — московского историка Кирилла Серебренитского, одного из немногих, кто занимается этой темой за пределами Дагестана. С этого момента началось время открытий: местные жители стали рассказывать и показывать тайны.

Например, в одном из домов обнаружился вход в подземелья, уходящие куда-то к крепостной стене, — к сожалению, идти по ним небезопасно без спелеологического оборудования.

На горе Хайдеш (в переводе — «Плетеная гора») обнаружилось небольшое фортификационное сооружение: квадратный форт и основание круглой дозорной башни, сложенные из обработанных камней методом сухой кладки. Находить новые объекты непросто: снизу к ним не подобраться по крутым склонам, а сверху, с дрона, ничего не видно за буйной южной растительностью. Поэтому за главное открытие «институт» благодарен местному охотнику: узнав, что несколько человек активно ищут следы строений, он привел их на соседнюю гору Дупи-ла-муда, в место под названием «Букнэ-жи-ла» (в переводе с кубачинского это означает «старые жилища»), где он «видел какие-то строения». Оказалось, что на горе стоит огромный, неплохо сохранившиеся город с небольшой смотровой башней и рассыпанными по склону остатками строений. Выяснить, что за поселение здесь находилось, планируется в этом году.

«Кто прав: Иванов или Маммаев? — повторяет мой вопрос Кирилл Серебренитский. — Я предполагаю, что правы оба. Зирихгеран действительно существовал в этих самых местах с VI века. Возможно, был в VI–VII веках большой город, а может, и не было.

XII–XIII века — трудные времена, и Зирихгеран был не единым городом, а системой небольших, но хорошо укрепленных аулов в труднодоступных местах, на крутых горных склонах. Если хотите знакомых сравнений, то его устройство было больше всего похоже на республику Сан-Марино. Главный аул был на горе Хайдеш, там, где сейчас руины Куба-сани-ла (Солнечный Куба, или Южный).

Главная проблема в то время — очень близкое соседство с сильной агрессивной державой Кайтаг. Но во второй половине XIII века Кайтаг по каким-то причинам ослабел (скорее всего, Орда его пошатнула), и где-то в 1290-х—1300-х годах Зирихгеран отвоевал у Кайтага удобные земли, в том числе гору (или часть горы), на которой стоит нынешний Кубачи, — предположительно, это и есть гора Лямци-ла (непонятно только, называлась так вся гора или только ее северный склон). И в 1300-х в очень короткое время были построены форты Верхнего и Нижнего города — так возник нынешний Кубачи. Поэтому прав Маммаев (Зирихгеран расположен именно на этом месте с постантичных времен) и прав Иванов (нынешний город возник в начале XIV века)».

Затем он указывает в сторону старого кладбища: «Нужно спросить свидетелей. Иванов осматривал только те плиты, которые видны над землей, — а здесь некоторые вертикальные плиты вросли по самую макушку. Там указаны имена и даты. Чтобы узнать их, нам нужны археологи, специалисты по куфическим шрифтам, средневековому арабскому, фарси и, вероятно, даже по монгольскому языку времен хана Хулагу, специалисты по мусульманским и зороастрийским орнаментам, нужны спелеологи для осмотра подземелий — нужны все. И государственная лицензия на раскопки».

Ювелиры

«Кубачинцы могут сделать любую, даже самую тонкую работу», — гордо повторяют жители этого аула, но в ожидании заказа продолжают делать на продажу невероятно красивые и безвозвратно устаревшие портсигары и серебряные рюмки. О частных заказах чаще всего можно судить только по личным аккаунтам мастеров в инстаграме.

Источник: knife.media

Cело Кубачи, Дагестан

Село Кубачи расположено в 180 км от Махачкалы, в 70 км к западу от Дербента в Дахадаевском районе Республики Дагестан на высоте 1600 м над уровнем моря.

В середине X века арабский географ и историк Аль-Масуди упоминает о «царстве Зерихгеран», что в переводе с персидского означает «царство кольчужников». Он пишет, что на территории нынешнего аула Кубачи проживали ремесленники-кольчужники, которые делали не только очень надёжные кольчуги, но и превосходное оружие. В те далекие времена здешние народы почитали Солнце, Зевса и Луну.

Сменялись завоеватели, сменялись религии – язычество, христианство, ислам, не менялось лишь ремесло. В XII веке н.э. арабский историк Абу-Хамид Андалузи писал: «Зерихгеранцы занимаются изготовлением всякого орудия, кольчуг, шлемов, мечей, луков, ножей, кинжалов и разной медной посуды. У них нет ни пашенки садов, но они живут зажиточно и к ним из разных мест привозят всевозможные предметы».

Позже турки дали селу название Кубачи, что значит «оружейники». Это название подхватили русские, и оно теперь закрепилось за прославленным селением.

По сохранившимся легендам, именно кубачинские мастера-оружейники создали для русского князя Мстислава меч, а для Александра Невского – щит.

Несмотря на малочисленность населения, село Кубачи не слилось с окружающей этнической средой. Ассимиляции препятствовал ряд причин, в том числе и строго соблюдавшаяся эндогамия – кубачинок не выдавали замуж за некубачинцев, а также то, что в культурно-экономическом отношении кубачинское население находилось на более высоком уровне по сравнению с соседними сёлами.

Исламизация Кубачей проходила длительное время. Кубачинцы упорно сопротивлялись. Показательно, что даже разные части села приняли ислам с интервалом около 100 лет. Видимо, это было связано с тем, что дорога в село и по селу шла снизу вверх.

Мусульманство насаждалось военными методами из крепости Кала-Корейш, находившейся в 8 км от Кубачей на вершине неприступной горы, добраться до которой можно было только по одной единственной тропинке. В крепости стоял арабский гарнизон, который и совершал опустошительные набеги на окружающие села. Кубачи долго и довольно успешно противились исламизации. Их форпостом в борьбе с арабами было село Амузги. Однако силы были неравными и в конечном итоге кубачинцам пришлось принять ислам в XIV веке.

Кубачинское серебро

Художественная культура кубачинцев развивалась и формировалась столетиями. По мере осваивания серебра, кубачинские ювелиры производили великолепные украшения и посуду из серебра. Купцы увозили драгоценный товар по всему свету, распространяя славу о кубачинских мастерах.

Наибольшую популярность приобрели свадебные украшения. Первые браслеты, нагрудные ожерелья, кольца и подвески, дошедшие до наших дней, принадлежат мастерам XVII – XVIII веков. Это не привычные изящные драгоценности с растительным чернёным орнаментом, а массивные серебряные изделия, инкрустированные бирюзой, альмандинами. Такие украшения одевались только на свадьбу, и переходили от поколения к поколению.

Знамениты на весь мир старинные кубачинские приёмы: насечка золотом и серебром по стали и железу, эмалевая работа, филигрань и резьба по кости. Но повторить изделия мастеров-ювелиров из Кубачей так никто и не смог. Секреты мастеров передавались только между своми – от отца к сыну. Недаром писал известнейший дагестанский поэт и писатель Расул Гамзатов:

Тайну кубачинского искусства

Не ищите в нитках серебра

Носят тайну этого искусства

В сердце кубачинцы-мастера

Так, например, инкрустацию кости металлом делали только в Кубачах. На гладкой поверхности кости вырезался узор, заполнявшийся затем золотом, серебром или другим металлом. Сейчас секрет этого мастерства утрачен. Современный процесс изготовления ювелирных изделий разбит на последовательные операции, на выполнение которых специализируются мастера-златокузнецы.

Поселок Кубачи сегодня

В своих изделиях современные кубачинские мастера используют несколько видов «накиша» (орнамента). Например, «тутта» – орнамент в виде веток деревьев, «мархарай» – в виде спирали с головками, иногда суживающимися к концу, «мум» – вытянутая в виде пояса композиция. Благодаря разнообразию орнаментов, каждое изделие неповторимо по своей красоте.

Огромной популярностью пользуется столовое серебро (чайные и кофейные сервизы, бокалы, рюмки, коньячные наборы, подстаканники, кофейные и чайные пары), сделанное в Кубачах и женские серебряные украшения – серебряный браслет на нежной женской руке притягивает взор и завораживает замысловатым переплетением узора.

И сегодня «Кубачи» – это бренд в мире эксклюзивных ювелирных произведений из серебра. Утончённых женщин порадует разнообразие серебряных украшений: браслеты, кольца, подвески, а брутальных мужчин вдохновит на подвиги серебряный кинжал с рукоятью из слоновой кости, инкрустированной драгоценными камнями.

К сожалению, не все техники старых кубачинских мастеров дошли до наших дней. Эмалевую работу на художественной фабрике сейчас не делают, но отдельные мастера изготовляют портсигары, мундштуки, пудреницы и ступки с применением эмали.

В республиканском краеведческом музее можно увидеть круглый столик работы лучших мастеров по накладке эмали – братьев Тупчиевых.

Прославленными мастерами в резьбе по кости были Р. Алиханов и Гаджи-Бахмуд Магомедов.

Сам поселок Кубачи сегодня напоминает гигантские пчелиные соты, покрывающие крутой склон горы, обращенный в южную сторону. Он похож также на колоссальную, широкую многоступенчатую лестницу, поднимающуюся от подножья горы и стремительно уходящую в небо. Или он подобен каменному каскаду, падающему вниз по каменным уступам в открытую чашу широкого ущелья.

Дома ступенями вырастают друг над другом. Они связаны между собой стенами, и плоская крыша одного дома является террасой для другого. Отдельные дома иногда имеют в высоту до десяти этажей. В низу всегда находятся помещения для скота, вверху – жилые комнаты, которых, обычно, в доме не менее четырех.

- Одна комната с каменным очагом служит кухней и столовой для семьи, обедающей перед очагом на разостланном ковре или войлоке.

- Вторая комната для хозяина и хозяйки, которые спят на деревянных кроватях или на тюфяках, расстилаемых на ночь поверх ковра.

- Третья комната для детей, которые тоже спят на полу.

- Четвертая комната – для гостей – кунацкая. Она самая нарядная, украшенная коврами, посудой, обычно тоже с очагом, покрытым узорной резьбой и нередко раскрашенным и позолоченным.

В старых домах сохранились столбы, поддерживающие деревянные потолки и имеющие красивые резные капители, напоминающие два могучих рога с закрученными концами. Такие же столбы часто поддерживают навес большого балкона, который имеет каждый дом. Если он обращен в сторону ущелья, для него является опорой крыша лежащего ниже дома, образующая еще одну чуть пониженную террасу, лишенную резной деревянной балюстрады, которая обрамляет балкон.

Таким образом, каждый дом обращен к солнцу и воздуху, и другие дома не загораживают открывающейся из него широкой панорамы.

Если вам стало интересно, где находится село Кубачи, чтобы своими глазами всё увидеть, то путь ваш лежит в Дахадаевский район Дагестана.

Загадка-легенда из истории села Кубачи

Говорят, что как-то раз в 18-ом веке приехал в Кубачи некий турок с товаром, которого в этих краях раньше не знали. И никто не хотел покупать его товар, пока турок не собрался с духом и не объявил громогласно: «Тот, кто купит у меня ЭТО – никогда не состарится! Этого человека никогда не укусит собака и его дом никогда не обворуют!» Услыхав это, местные жители смели у турка весь его товар. В загадке спрашивается: что продавал турок? Интрига ещё и в том, что проданный турком товар и по сей день остаётся одним из самых востребованных.

А ответ прост – турок в селе Кубачи продал местным жителям ТАБАК!

Вероятно, он был хитрый и опытный торговец, хорошо знавший природу человека. Ведь известно, что чем больше человек курит, тем меньше у него шансов дожить до старости. Раньше считалось, что собаки не любят запаха табака, и не подойдут к курящему. А ночной кашель курильщика скорее всего спугнёт вора и тот не полезет в дом.

Как побывать в селе Кубачи

Если вы планируете отдых в Дагестане, обязательно посетите село всемирно известных златокузнецов Кубачи. Ниже вы можете увидеть список баз отдыха, организующих экскурсии в Кубачи

Источник: tor-info.ru

Одиссея «Солнечный Дагестан». Часть VIII/XII: Даргистан. Кубачи

Царство кольчужников

В Кубачи мы приехали к вечеру. Нас уже ждали. Она представилась как тётя Асса.

— Ну, что вам показать?

А что нам показывать, мы уже и так как в музее! Кубачи – это горный аул на высоте примерно 1700 м над уровнем моря. Старая часть его маслом растеклась по одному из хребтов Даргистана. Дома жителей похожи на ласточкины гнёзда и находятся как бы один над другим. Понятия «улицы», если говорить о старой части села, тут не существует в принципе. Есть проходы.

Адреса – квартал такой-то, дом сякой-то. Крыши многих домов одновременно являются соседскими террасами. Вот это пентхаус, чтоб меня черти взяли!

В селе проживают представители даргинского субэтноса – кубачинцы. Около тысячи лет, с VI по XV вв. аул был столицей независимой области Зирихгеран. Персидское название Зирихгеран означает то же, что и турецкое Кубачи – кольчужники. Ходит много легенд о том, кто такие кубачинцы и откуда они пошли.

По одной из версий, они потомки генуэзцев, занесённых волею судьбы и осевших здесь в незапамятные времена. В средневековье кубачинцы были широко известны как мастера по изготовлению оружия и доспехов. Сейчас мировую известность аулу с населением 3000 человек делают ювелиры.

Художественный комбинат, обрабатывавший в лучшие годы до 3,5 тонн серебра ежегодно, давно закрыт, но в каждом доме ремесло процветает. Но о ювелирке чуть позже. А пока тётя Асса вела нас к «Девичьей башне», чтобы рассказать и показать Кубачи сверху.

На вершину башни в несколько этажей вели внутренние деревянные лестницы. Пока я долез до последнего, появилась одышка. Немолодая Асса лезла за нами. Но на верхней площадке ей хоть бы что! Затем слазила вниз, за экскурсоводом, опять взлетела по лестнице наверх – как ни в чём не бывало! Потом, походив кубачинскими «проходами», я понял, в чём дело.

Если всю жизнь изо дня в день ходить с вершины села к подножью за водой и обратно с полными кувшинами, то три-четыре пролёта лестницы покажутся сущими пустяками!

Экскурсовод, молодой парнишка, и Асса часа полтора рассказывали нам об истории и жизни села. Когда мы стояли на Девичьей башне, далеко на склоне горы Лена увидела какие-то мелкие фигурки.

— А это что там за пять столбиков?

— Это не столбики. Это женщины сидят.

— А что они там делают?

— Ну, гуляют. Вышли, залезли на гору, сели в рядок и трындят. А где ещё?

Никаких денег за экскурсию с нас не взяли, но ночлег предложили.

И вдруг в Кубачах мы встретили и познакомились с воронежцами, которых видели на дороге к Кала-Корейшу, и с их проводником Хасбулатом. С ними сходили в школьный музей, где Лену приодели горянкой.

Солнце спряталось за горы и наступила ночь. Мы с Леной ещё прошвырнулись по лабиринтам горного аула, позаглядывали в окна с дрожащими, словно от керосиновой лампы, огоньками. Страсть как хотелось где-нибудь здесь заночевать, посмотреть, как всё устроено изнутри. Нам даже предлагали: идёт навстречу незнакомая тётка, поздоровалась, мы ответили.

— Откуда будете?

— Ростов, Самара.

— Ночевать есть где?

Клянусь, кроме приветствия, я не пропустил ни слова диалога! Причём это не бизнес, денег ведь не берут! Гости – это святое! Я ещё не раз встречу такое в Дагестане. Но поехали мы на базу к Хасбулату, куда он повёз воронежцев. Решение это сделало нам вечер…

Как я пил с даргинцами

Не успели мы приехать на базу к Хасбулату, как нас усадили за стол. Надо сказать, было это как нельзя кстати, так как съестные запасы экспедиции остались в машине уехавших волгодончан, а в нашей оставался только подножный корм. Присев, я тихо офигел. Стол уже ломился от еды, а Саимат, жена Хасбулата, всё наставляла и наставляла.

За столом сидели мы с Леной, двое воронежцев с дочкой и сам Хасбулат. Но будь нас даже втрое больше, съесть всего этого за один вечер мы бы всё равно не смогли… Мне кажется, если прислушаться, мы бы услышали, как стол тихонько трещал от количества поставленной на него еды. Чего тут только не было! Глаза разбегались от всяких национальных блюд и прочих яств…

Хинкали – традиционное дагестанское блюдо… За такие слова в Дагестане можно получить по роже. Потому что хинкали – это грузинские пельмени. Самое же известное блюдо Дагестана – хинкал, которое ни к хинкали, ни к пельменям не имеет никакого отношения! У каждого дагестанского народа хинкал свой, отличающийся от других порой настолько, что в нём не сразу определишь только вариацию того же самого, но из другого региона. И по виду, и по вкусу, и по способу употребления.

Даргинский хинкал в исполнении Саимат выглядел как наваристый бульон с помещёнными туда большими и плоскими ромбами теста. На вид содержимое тарелки было, возможно, съедобным, но особых предвосхищений не вызывало. У меня на родине это называлось бы «пустой суп». Но когда я попробовал на вкус, то не поверил собственным рецепторам!

Готов поклясться, я не припомню, чтобы когда-нибудь ел что-то вкуснее! Хасбулат оторвал ломоть мягкого лаваша и поставил передо мной соусницу. В ней была очень аппетитно пахнущая белая масса.

— Без чесночного соуса даргинский хинкал – не хинкал, – говорит. Это был контрольный в голову… Я забыл про всё на свете. Но после нескольких ложек вернулось озарение: у меня ж в машине есть бутылочка кизлярки! Но Хасбулат покачал головой:

— У нас алкоголь – харам! – Обведя взглядом наши погрустневшие лица и насладившись произведённым впечатлением, хитро заулыбался, вынул из-под стола кувшин коньяка и поставил перед нами:

— Шучу!

В застольных разговорах пролетела ночь. Когда мы ложились спать, во мне плескалось не меньше литра домашнего коньяка. Толстенный мягкий матрас мгновенно пленил меня в свои объятия и не дал додумать мысль о скором неизбежном утре.

И оно наступило… Я открыл глаза. Передо мной был белый потолок. Из открытого окна доносилось щебетание птиц. Голова была свежей и ясной. Я лежал и думал, что я либо умер, либо ночное застолье мне приснилось – так несоответственно ожидаемому было состояние.

Но в коридоре я встретил вполне осязаемых живых воронежцев, и по слегка недоумённому выражению их лиц я понял, что всё было наяву, и они тоже удивлены.

На кухне нас уже ждал завтрак. Стол, как и прежде, был заставлен от края до края. Домашнее масло, свежее молоко, пахнущий жаром лаваш, самодельные сладости…

— Ребята, это всё нужно съесть, продукты все натуральные, долго храниться не будут, — приглашал к столу Хасбулат.

По моим меркам так завтракать (обедать, ужинать) называется «от пуза». После таких застолий можно заниматься только одним делом – лечь и не шевелиться! Спрашиваю Хасбулата:

— Вы всё время так едите? Или только когда гости приезжают?

— Всё время.

— Три раза в день?

— Да.

— Много мяса, масла, молока, всё жирное… Почему вы не весите килограммов под 150? [Хасбулат и Саимат люди довольно стройные!]

— Много работаем на свежем воздухе.

— И всё?!

— Ну, ещё продукты все свои, натуральные, без примесей.

Да, в их качестве мы убедились. Раньше рассуждения стариков о том, что когда-то продукты были вкуснее и полезней (ага, небо выше, деревья зеленее!) я принимал за брюзжание. Теперь я понимаю, что, возможно, они были правы…

Хозяева угощали нас всем, что у них было, а было у них немало! Метух (ореховая халва) с чаем шёл на ура. Желудок уже протестовал (он и вчерашнее-то ещё не переварил!), но глаза заставляли его принимать всё новые и новые порции. Отдельно стоит сказать об урбече. Урбеч – это густая жидкая масса коричневого цвета, которая делается из высушенных семян льна (а также конопли или других семян).

Добавляя мёд и масло, получают сладкую жижу, которая не только вкусна и очень питательна, но и обладает сильным тонизирующим действием. Но главная фишка урбеча – его фрикционное свойство. Прикол такой. Помещаешь ложечку в рот, закрываешь пасть… а открыть не можешь! Смесь связывает зубы так, что нужно прилагать силу, чтобы разжать челюсти!

Это было для меня неожиданно – а эти ржут! Это у них аттракцион такой для несведущих.

Когда я пробовал урбеч, Лена отлучалась, а когда вернулась, наступила моя очередь издеваться.

— Ленчик, попробуй-ка, отличная штука! Зачёрпывай побольше!

Лена зачерпнула, положила ложку в рот – ычч! А рот-то не открывается! Даргинцы в хохот! Я под столом! Лена бы и сама смеялась в голос, да только вот беда – рта раскрыть не может!

Настало время расплатиться и двигать дальше.

— Хасбулат, спасибо большое, накормил, напоил, спать уложил. Сколько с нас?

Он помялся и взял какую-то смехотворную сумму, и то, видимо, лишь для того, чтобы мы не чувствовали себя обязанными. Потрясающие люди, эти дагестанцы!

Кубачинская ювелирка

Чтобы помочь утробе в переваривании даргинского гостеприимства, мы решили ещё немного погулять по Кубачам. В свете полуденного солнца аул не выглядел живее, чем ночью. Он, конечно, красив, необычен и колоритен, но я никак не мог избавиться от мысли, что это всё же трущобы.

Гуляя между дворов, а иногда и сквозь них по извилистым тропкам, я вдруг подумал, что жизнь этих людей в отдалённом горном ауле очень отличается от привычной мне жизни на равнине. Оттого и менталитет жителей гор не может быть похож на менталитет степняков. Это ведь почти закрытое сообщество, их обычный мир ограничивается собственным аулом, где все друг друга знают. Мировоззрение базируется на совершенно ином отношении к соседу и, тем более, к гостю.

Практически в центре поселения – кладбище. На высоких резных надгробиях самые разные даты, есть и старинные, и относительно свежие. На некоторых из них сверху прикреплена квадратная горизонтальная плита, типа столика, а на некоторых таких столиках ещё и «пумпочка». Спросили у местного, что это означает.

— Плита ставится на надгробиях мужчин, а «пумпочка» у тех, кто «носил шапку».

«Носил шапку», по видимому, означает «был уважаемым человеком», старейшиной, может быть, главой аула.

На закуску была кубачинская ювелирка. Как я уже писал, мастера-златокузнецы живут здесь в каждом доме. Там же занимаются и своим ремеслом, передавая умения из поколения в поколение. Ювелирное дело преподают даже в местной школе. И да, в крошечном селе есть ювелирный магазин!

«Родники мои серебряные, золотые мои россыпи»! В прошлой жизни, я, наверное, был сорокой. Очутившись в блестявеньком мире цацочек, я даже поздороваться забыл. Я даже и не подозревал, что кубачинцы делают такой ассортимент. Посуда и оружие, предметы быта и, конечно, украшения.

Под изделиями вместо цены — номерные коды. Чтобы узнать, сколько что стоит, нужно назвать код продавщице, а она, посмотрев в каталоге, назовёт цену. Понимая, что все предметы из чистого серебра, выполненные известными во всём мире мастерами, я выбрал какой-то скромненький сувенир и назвал код… Кхм… Цена не просто укусила, а впилась зубами в карман и так повисла.

Про кавказский кинжал в ножнах, инкрустированных самоцветами, я и спрашивать постеснялся. Нет, цена оправдана, так и должно быть. Это просто я не готов покупать драгоценности в экспедиции, замышлявшейся как бюджетная. Но на небольшое колечко с соломоновской надписью таки хватило.

Кубачи – это столица дагестанского колорита. Фавелы кварталов, ломящиеся от изысканных угощений столы и сверкающие миры штучных произведений ювелирного искусства накрепко засядут в воспоминаниях о путешествии сюда. Вот это я называю этнодайвинг!

Источник: www.drive2.ru