В 2004 году в Среднем Овчинниковском переулке в Москве был найден клад чешуи из 9647 монет XVI–XVII веков. Он был спрятан в конце правления Михаила Федоровича Романова. Все это время монеты лежали в большом белоглиняном кувшине, благодаря чему хорошо сохранились.

Вероятно, клад принадлежал купцу, но причины, по которым он не вернулся за ними, остаются загадкой. Однако в некоторых других финансовых тайнах прошлого сегодня можно легко разобраться.

Деньги Рюриковичей

Первые монеты на Руси появились в конце VIII — начале IX века и были импортными. Арабские серебряные дирхемы завозили купцы с Ближнего Востока и из Средней Азии. Достоинство этой монеты определял вес драгоценного металла, из которого она была сделана. Поэтому если требовалась половина или четверть дирхема, то его просто разрубали на нужное количество кусков.

Позднее русские купцы привозили и западноевропейское серебро в виде немецких денариев. Использовались и части украшений.

Что такое чешуя (в нумизматике). Каталоги по чешуе.

Первые монеты собственного производства появились на Руси в X–XI веках при правлении Владимира I, чеканкой занимались князья из династии Рюриковичей. Монеты изготавливали из золота или серебра, на одной стороне изображали князя, на другой — Иисуса Христа или крест и княжеский знак. Первые монеты выпускали в небольшом количестве, в основном для прославления князя, и назывались они златниками и сребрениками.

А основной денежной единицей на Руси был серебряный слиток, который назывался гривной, появился и рубль — тоже слиток, а позднее счетная единица.

Всем известная чешуя

С XII и до второй половины XIV века на Руси длился безмонетный период, когда в качестве альтернативы использовались серебряные слитки. Во время ига на Руси частично стали использовать серебряные монеты Золотой орды, именовавшиеся дангами, выпускали также местные подражания ордынским монетам. Отсюда и произошло слово «деньги».

В 1374–1380 годах в Московском княжестве началась первая именная чеканка монет князя Дмитрия Донского. Свою монету стали чеканить и в других княжествах — их украшали многочисленные загадочные рисунки и трудночитаемые русские надписи. Отчасти это было связано с тем, что удар ручного чекана нередко выбивал только треть или даже меньшую часть изображения.

Форма этих тонких монет напоминала чешуйки: они были не круглыми, а вытянутыми наподобие овалов. Со временем русским мастерам-денежникам удалось достичь большого искусства в размещении довольно тщательно выполненного изящного изображения диаметром менее сантиметра.

Производство маленьких, неровной формы монет-чешуек было довольно простым: сначала отливали серебро в специальные формы, потом другие мастера изготавливали серебряную проволоку, молотобойцы плющили ее и делали заготовки, подметчики подкладывали заготовки под чеканы, а чеканщики изготовляли уже сами монеты. С двух противоположных ее сторон были видны следы отрубания заготовки от проволоки.

От полушки до рубля

В годы правления Ивана Грозного деньги стали чеканить в едином образце трех номиналов: копейки, ее половины — денги и самой крошечной монеты (четверть копейки) — полушки. Понятия «рубль» и «полтина» были счетными и содержали соответственно 100 и 50 копеек в чеканной монете.

На копейке изображали всадника в короне или шапке, с копьем, опущенным вниз (отсюда и произошло название «копейка»), на обороте монеты в несколько строк писали титул и имя царя.

На денге изображался всадник, размахивающий саблей над головой, а на обороте указывался краткий титул государя.

На полушке с одной стороны помещали птицу, а с другой — титул.

Новые деньги чеканили на государственных монетных дворах по стандарту: копейка — 0,68 грамма, денга — 0,34 грамма, полушка — 0,17 грамма.

Чеканка монет в государстве была открытой, или свободной: любой обладатель серебра в виде иноземной монеты, посуды или слитков мог прийти на государственный монетный двор и перечеканить серебро в деньги. Так русской копейке обеспечивали точный вес и высокую пробу. Ведь тот, кто сдавал свое серебро, точно знал, сколько и какого металла принес и сколько монет из него можно сделать. Поэтому мастера не могли облегчать вес монет или добавлять дешевые металлы в серебро, чтобы начеканить больше монет.

Преступление и наказание

Подделка денег в разных странах каралась очень жестоко. Например, в германских государствах фальшивомонетчиков вынуждали выдать сообщников под пытками, а после казнили, опуская на веревке в кипящее масло. В других странах их вешали или отрубали им руки. На Руси пойманным фальшивомонетчикам в горло заливали раскаленный свинец.

В первые годы царствования Михаила Федоровича Романова наказание для преступников смягчили: их публично били кнутом, ставили раскаленным железом клеймо «вор» на щеке и выселяли в отдаленные города. Из-за «гуманности» наказаний в этот период начался расцвет фальшивомонетчиков. Число денежных преступлений быстро стало расти, и в 1637 году пришлось вернуть казнь с использованием свинца.

Впрочем, даже под угрозой мучительной смерти деньги продолжали подделывать. Фальшивки изготавливали, снижая вес серебра или примешивая другие, более дешевые металлы. Иногда монеты отливали и чеканили из олова или меди, а в конце серебрили. Выпускали поддельные монеты не только кустари, но и крупные зарубежные мастерские, в основном шведские и датские.

Что можно было купить на чешуйку?

Долгое время копейка-чешуйка была самой крупной денежной единицей на Руси и, поскольку делалась из высокопробного серебра, очень дорого ценилась. Например, из сохранившихся документов известно, что в годы правления Михаила Федоровича за копейку можно было купить курицу или 15 яиц, за 30 копеек — четыре пуда ржаной муки (около 16 килограммов), а пара сапог стоила 25–50 копеек. Для бедноты копейка была очень большой суммой, а денег и четвертей-полушек чеканилось мало.

Монетная технология и система номиналов, принятые при Иване Грозном, просуществовали до начала XVIII века, когда Петр I, не любивший старые обычаи и называвший маленькую проволочную копейку серебряной вошью, ввел денежные стандарты по европейскому образцу. Монеты стали крупными и круглыми, их начали чеканить на станках, а материалом теперь служили золото, серебро и медь.

С использованием материалов Официального сайта Мэра Москвы

Источник: www.mdregion.ru

История и отличительные особенности монет-чешуек

Монеты-чешуйки — это совершенно уникальные денежные знаки, которые появились еще во времена древней Руси, до нашествия татаро-монгольского ига. Чеканка чешуек прекратилась во времена Петра Первого: он провел денежную реформу, в результате которой монеты были заменены на более крупные по размеру. Свое название чешуйки получили за счет уникальной формы, которая напоминала рыбью чешую.

Немного истории

Точно сказать, когда именно появились чешуйки сложно. Историки утверждают, что эти деньги чеканили из следующих металлов:

Примечательно, что денежные знаки не имели номинала, их складывали в мешочке и платили ими по весу. Курс золота в отношении серебра в те времена был другой, поэтому ценность чешуек из серебра ненамного отличалась от золотых денег.

Монеты взвешивали на весах и расплачивались ими за товар. Серебряные чешуйки имели наибольшее распространение, несмотря на то, что изготавливали их из куска проволоки. Этим и обусловлена уникальная форма монет.

Часть проволоки из серебра, меди или золота отсекали, а после ставили на штемпель. В те времена на денежных знаках любили изображать мифических зверей, несмотря на то, что Русь уже прошла крещение. Символы язычества можно было легко встретить на денежных знаках вопль до реформы Петра.

Несмотря на то что точно сказать, когда чешуйки появились, сложно, стоит отметить, что во времена Елены Глинской была проведена денежная реформа, которая запрещала гражданам расплачиваться старыми монетами. Их выкупали у населения, желая ввести в оборот новые деньги. После реформ чешуйки планировалось заменить на копейки, но это название не прижилось. Деньги по-прежнему называли чешуйками, но теперь к их названию прибавляли имя царя, при котором они были отчеканены.

Монеты «чешуя» имели еще одну характерную особенность — точно сказать, что именно изображено на металле было сложно. Штемпель полностью не помещался на кусок проволоки, поэтому изображение на чешуйке было неполным. Разобраться можно было только имея несколько экземпляров для сравнения.

По этой же причине стоит отметить и еще одну особенность денег — встретить две одинаковые чешуйки невозможно.

О чеканке и этапах развития

Отчеканить монеты мог любой, для этого достаточно было иметь серебро, золото или иностранные деньги, поскольку месторождения серебра, золота и меди на тот момент на Руси не разрабатывались, а для чеканки необходим был металл. Часто на иностранные деньги наносили клеймо поверх уже существующего.

В каждом княжестве был свой монетный двор, поэтому разновидностей денег достаточно много.

- вес не больше 1 гр;

- на аверсе имелось имя князя;

- на реверсе — изображение животного.

Платежеспособность зависела от веса денег, а не от их внешнего вида, поэтому на изображения особого внимания никто не обращал. Чеканка проводилась вручную, из-за этого деньги имели неправильную — овальную, а не круглую форму. Рисунок на металле отражался не полностью.

Попытка заменить металл и чеканить монеты не из серебра, а из меди, привела к развитию инфляции. В результате чего все перешло в Медный бунт.

Примечательно, но до IX века монеты чеканились в качестве знака отличия, они были изготовлены из драгоценных металлов: золота и серебра. По этой причине и считались редкими. Их вручали только отличившимся деятелям государства.

В то время платежная система осуществлялась с помощью слитков серебра, которые называли призами. А также население расплачивалось проволокой из золота и серебра. На ней делались пометки, и часть проволоки отрубали. Впоследствии кусок отрубленной проволоки стали называть рублем.

Монета-чешуйка при Иване Грозном претерпела некоторые изменения. Царю удалось привести деньги к общему виду, сделать их одинаковыми, но за счет этого они сильно потеряли в весе. Впоследствии было принято решение вернуть чешуе привычный вес за счет добавления в сплав большего количества меди.

Выделим основные особенности монет:

- Имели форму, напоминающую чешую рыбы.

- Чеканились вручную.

- Не имели одинакового рисунка.

- Изготавливались преимущественно из серебра.

Если проследить за хронологией, то можно понять, каким образом изменялись чешуйки на протяжении веков.

Несколько основных периодов:

- Начнем с IX века, в это время на Руси только появилась денежно-весовая система оплаты. Чеканка монет производилась из слитков металла, которые завозились из зарубежных стран, осуществлялась самостоятельно.

- С XII века по XIV на Руси наступили не лучшие времена, и производство денег было приостановлено. Виной всему монголо-татарское нашествие.

- К началу XVI века произошли перемены, в результате которых монеты стали чеканить на территории княжеств.

- Затем стоит выделить реформу Елены Глинской, которая ознаменовалось заменой чешуйки на копейку, которую чеканили из серебра низкой пробы для удешевления производства.

- Последний этап в жизни монеты — это реформа Петра I, которая заменила чешуйки на рубль.

Петр любил все заграничное, его тяга привела к тому, что на Руси исчезли цари и появились императоры. Но не только этим мы обязаны ему. Он привез несколько станков для чеканки монет — в результате появились круглые денежные знаки, на которых имелось полное изображение и номинал.

Исторически подтверждено, что чешуйки чеканили из золота. Такие монеты на Руси существовали, но достоверно сказать, в каком веке они изготавливались и для чего производились, никто из историков так и не смог. Цена на такую монету по меркам коллекционеров довольно высока, но найти подобный экземпляр на аукционе очень сложно.

За счет своей формы и непохожести чешуйки ценятся нумизматами. Сложно наградить эту монету эпитетами: редка или дорогая, но среди коллекционеров чешуйки неизменно пользуются спросом.

Источник: dedpodaril.com

История и отличительные особенности монет-чешуек

Антиквар

Автор Владимир На чтение 9 мин Просмотров 404 Опубликовано 10.01.2022

Углубляясь в историю Руси, можно выделить несколько основных этапов формирования универсальных средств обмена (денег):

- IX – начало XII в. — появление денежно-весовой системы.

- XII – начало XIV в. — производство денег было приостановлено в связи с нашествием монголо-татар.

- XIV – начало XVI в. — чеканка происходила на монетных дворах каждого правителя.

- Реформа Елены Глинской.

- Время правления Петра.

История возникновения (1350-1450)

Долгое время на Руси продолжался «безмонетный» период. Расплачивались кусками серебра определенного веса и формы, в каждом княжестве имевших различную стоимость. Влияние Золотой Орды на культуру и экономику княжеств было значительным. Князья платили колоссальную дань. Чтобы править своим народом, им нужно было получать от Орды специальный документ – ярлык на княжение.

Следствием непрерывного денежного оборота между государствами стало появление на Руси маленьких серебряных монет неправильной формы, именуемых татаро-монголами «денга» или «диргема», что в переводе означает «звенящий». Постепенно каждое княжество стало выпускать свои «чешуйки» для собственных нужд. Также, как и с рублями и гривнами, единой системы не было и все стандарты имели силу только на территории княжеств, где были установлены.

Первые монеты были копиями татарских. Но со временем они стали приобретать оригинальные русские черты. Для примера, на монетах Дмитрия Донского, его герб – человек с секирой или петух, чередуются с надписью «Султан Тахтамыш Хан. Да упрочится царство его». Спустя время и надписи на арабском также сменились славянскими буквами. Было популярным дублирование надписей на двух языках: «Москов ачкасы будыр – Есть денга московская»

Монеты князя Ивана III

В период правления князя Ивана Третьего русские земли начали обретать единство и централизованность. Москва стала близка к статусу столицы. Вместе с тем и монеты, выпускающиеся в Москве становятся едиными для всего государства. «Государь всея Руси» — гласит надпись на серебре того времени.

Тверское, Псковское и Новгородское княжества одними из первых присоединились к Московской Руси. Монеты там стали выпускать наподобие столичных, но при этом обрели собственный стиль. Например, в Пскове некоторая часть монет содержала надпись: «Денга псковская Заманина». Особенностью данной надписью является то, что здесь присутствует имя мастера, отлившего монету.

По одной из теорий, идея изображения всадника на коне на монетах принадлежит итальянцу Рудольфо Фиораванти. Он был приглашён для проектирования Успенского собора и также принял участие в чеканке пробной партии новых монет, где наряду с титулом и изображением самого всадника, имела место надпись «oRRISToTELES» — автограф итальянского архитектора.

В период правления Ивана III ассортимент металлов для изготовления денег расширился. Стали появляться монеты из меди – пуло, и золота «Корабельник» и «угорские дукаты». Но номинал первых был настолько мал, что особого распространения они не получили, а монеты из золота получили статус «жалованной монеты», которую вручали за отличие в службе наподобие медали. Таким образом, основой денежного оборота так и остались серебряные монеты: денга, полушка.

«Что такое чешуя»:

Основные монеты времён правления князя Ивана III:

- Серебряные – денга и четверетца(полушка)

- Золотые – «Корабельщик» и «угорские дукаты»

- Медная – «пуло»

Технология изготовления серебряных монет

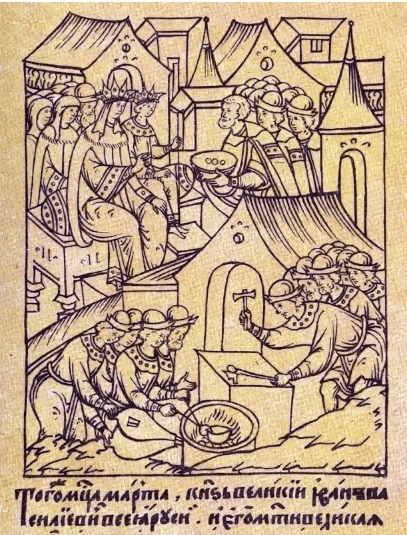

На этом рисунке изображен процесс изготовления монет от раздувания пламени и плавильного горшка, кузнеца с молотом и щипцами для ковки до показа готовых монет Елене Глинской и её сыну Ивану Васильевичу. Центральная роль в производстве отведена чеканщику – человеку, который придаёт окончательную форму монетам. Но монетный двор состоял из множества специалистов:

- Денежный мастер (позднее его прозвали минцмейстером) – возглавлял процесс. Он следил за качеством пробы серебра, рецептом сплавов, состоянием чеканных штемпелей.

- Подмётчики распределяли металл в плавильных горшках.

- Плавильщики поддерживали температуру в печи и отвечали за весь процесс плавления сырья.

- Тянульщики вытягивали серебро в проволоку, рубили её на равные куски. Эти куски расплющивали

- Чеканщик – приступал к работе последним. Один штемпель закреплялся в подставке, а вторым он ударял сверху монеты.

Именно на этапе чеканки серебряные монеты получали свою форму, благодаря которой их прозвали чешуйками. В ходе прогресса процесс дополнили специальные щипцы, совмещающие реверс и аверс, снижая процент брака и делая наносимый рисунок более полным.

Монеты эпохи Ивана IV Грозного. Реформа Елены Глинской

С воцарением на престол Ивана Васильевича объединение земель русских продолжалось полным ходом. Власть Москвы распространялась на всё новые княжества. В их числе уже были Рязанские и Новгород-Северские земли.

После смерти Василия III в 1533 году наследники престола – Иван и Юрий, были слишком малы, чтобы править. Фактическая власть перешла к их матери – Елене Глинской. Период её правления был связан с важнейшей денежной реформой того времени.

В это время по Руси ходили монеты «чешуйки» разного веса из серебра разной пробы. Княжества вошедшие в состав Московской Руси также продолжали чеканить свои монеты, что сильно затрудняло торговлю в государстве. Ситуация усугублялась фальшивомонетчиками.

Этапы проведения реформы Елены Глинской 1535 года:

- Начались публичные казни пойманных за производство фальшивых денег

- Был введён единый стандарт оформления монет на всей территории, подчинённой Москве

- Запрещается выпуск монет монетными дворами, не являющимися государственными.

- Из оборота изымались и подлежали замене старые деньги. Не обошлось и без хитрости – вес новых денег был немного меньше старых. Из одной серебряной гривны 204,756 грамма теперь производилось не 520, а 600 монет.

- В обороте оставалась «денга новгородская» и «денга московская». Новгородская денга печаталась из серебра весом 0,68 грамма с изображением всадника с копьем, откуда получила своё название – копейка. «Московка» же была весом ровно в половину – 0,34 грамма. На ней изображался уже известный до этого воин с саблей. Монета в четверть копейки – полушка (0,17грамма) печаталась с изображением летящей птицы и надписью «Государь».

- Для надзора за чеканкой денег в новгородском монетном дворе даже была создана специальная комиссия, во избежание ухудшения качества новых монет.

- Закончилось проведение реформы в 1538 году заменой ранее выпущенных денег на новые. Производство денег теперь было под контролем государства, что также обогащало казну.

Сохранение чистоты пробы серебра стало очень важным следствием реформы. Чистота металла русских монет не имела равных даже в Европе, что благоприятно сказывалось на торговых отношениях с другими странами.

Монеты XVII века

Каноны монетопечатания не претерпевали сильных изменений долгое время. При Василии Шуйском стали появляться копейки из меди и золота. Виной этому послужил серьёзный дефицит серебра в стране. Например, одна золотая копейка была эквивалентна десяти серебряным копейкам того же веса.

Работников «денежного двора» в то время нанимали из вольных людей, занимавшихся торговлей. С них брали клятву, что они не будут отклоняться от технологии, подмешивать лишнее и уносить со двора драгоценные металлы. На одном дворе могло работать до 200 человек. Всех их на входе и выходе осматривали догола.

Из числа купцов нанимали ответственное лицо, у которого в подчинении были специальные люди – «целовальники», которые контролировали соблюдение всех норм качества от заготовок до готовых монет. Нарушителей, виновных в порче денег били кнутом, а за особо тяжкие провинности могли отрубить руку, ухо, сослать в Сибирь и даже залить олово в горло.

Копейка долгие годы сохраняла чистоту металла, но в весе неуклонно теряла. Смутное время, власть польских интервентов отразились на весе русских монет. С 0,68 грамма монета уменьшилась больше чем на треть – до 0,41 грамма.

Монеты Петра Великого

Подготовительным этапом к реформированию денежной системы была постройка дополнительных монетных дворов. Один – у Воскресенских ворот в Китай-Городе. Другой – Кадашевский в Кадашевской слободе.

Петром были учтены неудачи Алексея Михайловича с вводом в оборот медных монет. Поэтому выпуск старых монет не был резко приостановлен.

Стремление Петра I ко всему европейскому было видно во всех сферах сферах жизни государства. С 1701 года Россия начала жить по новому летоисчислению. Счёт теперь вёлся от Рождества Христова. Это отразилось и на новых монетах. Теперь дата выпуска печаталась на них в новом формате.

«Чешуйки» чеканились до 1717 года. Этим Пётр хотел показать народу равнозначность старых серебряных денег и новых медных. Вес серебряной чешуи за это время упал до 0,28 грамма. В этом видна задумка унификации Российской и Европейской денежных систем. Именно столько весил европейский серебряный талер.

Убедившись, что медные деньги прочно вошли в обиход населения, в 1718 году Пётр I прекращает делать заказы монетным дворам на чеканку дореформенных проволочных чешуек. Этот год принято считать окончанием эпохи «монет-чешуек».

Этапы денежной реформы Петра I:

- Учреждение новых монетных дворов для повышения объема производства монет.

- Дата чеканки новых денег с 1701 года велась по-европейски – от Рождества Христова.

- Вес серебряной копейки был уменьшен до 0,28 грамма. Это позволило унифицировать Российскую денежную систему с Европейской.

- В 1717 прекращается чеканка дореформенных денег. К этому времени новые деньги уже вошли в обиход населения и замена не принесла сильных неудобств.

- Новые деньги печатаются на новых станках, привезённых из Европы.

Указом Петра I фальшивомонетчики отправлялись пожизненно работать на государственные монетные дворы. Император полагал, что их таланты должны приносить пользу стране, а не гнить в заточении.

Денежная реформа Петра I:

Источник: poiskgid.ru