Геометрия – одна из древнейших частей математики, изучающая пространственные отношения и формы тел. Люди с незапамятных времен использовали геометрические знания в быту. Геометрической формы были не только бытовые предметы, но и культовые. Геометрия – наука, давшая людям возможность находить площади и объемы, правильно чертить проекты зданий и машин.

Таким образом, она является основной частью «фундамента», на котором строится другое не менее важное направление деятельности человека – архитектура. Архитектура – это соединение искусства, науки и производства. Не зря, наверно, называют архитектуру дочерью геометрии.

Введение 3

Геометрия в древнерусских постройках и «Золотое сечение» в архитектуре Древней Руси. 6

Заключение 12

Список литературы 13

Прикрепленные файлы: 1 файл

Геометрия в древнерусских постройках и «Золотое сечение» в архитектуре Древней Руси. 6

Список литературы 13

«Прошли века, но роль геометрии

не изменилась. Она по-прежнему

Как создать гармоничный интерьер с помощью правила «золотой пропорции»? Школа доступного дизайна

остается грамматикой архитектора»

Введение

Когда-то слово «геометрия» означало только «землемерие», и использовалось в аграрных интересах. Но на самом деле, геометрии лет почти столько, сколько лет появлению человека на Земле. Конечно, это кажется странным, но если подумать, то можно представить, что первый человек начал искать жилище.

Сначала это были пещеры, потом шалаши, а позже человек стал строить и применять в строительстве самую настоящую, хоть и примитивную, геометрию. В пещеры задувал ветер, поэтому человек начал мерить высоту и ширину пещеры палкой, чтобы по этой палке набрать много веток одинаковой длины и закрыть пещеру. Со временем такая палка превратилась в линейку.

Геометрия – одна из древнейших частей математики, изучающая пространственные отношения и формы тел. Люди с незапамятных времен использовали геометрические знания в быту. Геометрической формы были не только бытовые предметы, но и культовые. Геометрия – наука, давшая людям возможность находить площади и объемы, правильно чертить проекты зданий и машин.

Таким образом, она является основной частью «фундамента», на котором строится другое не менее важное направление деятельности человека – архитектура. Архитектура – это соединение искусства, науки и производства. Не зря, наверно, называют архитектуру дочерью геометрии.

Необходимость построения прямоугольника, нахождения его осей для установки ряда столбов, определение их размеров для заготовки материала и другие неизбежные в строительстве операции требовали усвоения определенных приемов построения архитектурной формы. Ни один из видов искусств так тесно не связан с геометрией как архитектура.

Настоящий гимн геометрии, провозгласил знаменитый архитектурный реформатор Ле Корбюзье. «Окружающий нас мир – это мир геометрии чистой, истинной, безупречной в наших глазах. Все вокруг – геометрия. Никогда мы не видим так ясно таких форм, как круг, прямоугольник, угол, цилиндр, выполненных с такой тщательностью и так уверенно». Ле Корбюзье считал геометрию тем замечательным инструментом, который позволяет установить порядок в пространстве. Фигуры, которые он упоминает, являются теми математическими моделями, на базе которых строятся архитектурные формы.

Что такое золотое сечение? Как использовать золотую спираль в дизайне логотипа? Числа Фибоначчи

Архитектурные произведения живут в пространстве, являются его частью, вписываясь в определенные геометрические формы. Кроме того, они состоят из отдельных деталей, каждая из которых также строится на базе определенного геометрического тела. Геометрическая форма сооружения настолько важна, что бывают случаи, когда в имени или названии здания закрепляются названия геометрических фигур. Чаще всего в архитектурном сооружении сочетаются различные геометрические фигуры.

Практика поколений строителей, опыт, передавшийся по наследству, способствовали сложению определенных правил, устойчивых приемов выполнения геометрических очертаний зданий на участке. В этой работе рассматривается важность применения геометрии в архитектуре Древней Руси. Главная цель – показать важность изучения геометрии, так как она дает возможность понять глубже такое направление в архитектуре как древнерусское зодчество, а также рассмотреть значение геометрических законов и закономерностей в зодчестве, их практическом применении при проектировании и постройке сооружений в Древней Руси.

В научной литературе по исследованию памятников архитектуры Древней Руси выявлены общепризнанные образцы гармонического единства, лучшие создания человеческого гения: церковь Вознесения села Коломенского под Москвой( построена в 1532 г); церковь Покрова под Нерли (1165-1167гг). среди памятников Древней Руси, кроме указанных, к шедеврам архитектуры относятся: Успенская церковь Печорского монастыря в Киеве, Успенская церковь Елецкого монастыря в Чернигове.

Геометрия в древнерусских постройках и «Золотое сечение» в архитектуре Древней Руси.

С древних времен люди в своих творениях предпочитают правильные геометрические формы — квадрат, круг, пирамиду и т.д. Симметричные фигуры предпочтительнее, чем несимметричные.

При создании произведений искусства пользовались различными пропорциями. Но из многих пропорций, которыми издавна пользовался человек, существует одна, единственная и неповторимая, обладающая уникальными свойствами. Она отвечает такому делению целого на две части, при котором отношение большей части к меньшей равно отношению целого к большей части. Эту пропорцию называли по разному: «золотой», «божественной», «золотым сечением», «золотым числом».

Если симметричность в архитектуре придает зданиям величественность, совершенность, но она «холодная», «неподвижная», то золотая пропорция придает зданиям грацию, неповторимую индивидуальность, особую гармонию — «подвижную» и «одухотворенную».

900 лет тому назад в Киево-Печерском монастыре была заложена знаменитая Успенская церковь. Повествование «о создании церкви Печерская» — уникальный документ, позволяющий за иносказательной, религиозной формой проследить реальную картину начального этапа строительства на Руси в 11-ом веке.

Вычерчивание геометрических очертаний будущего здания, установление конструктивных размеров, определение толщины стен, возможных пролетов требовали знаний и опыта. Именно в процессе расчерчивания плана здания в натуральную величину на строительной площадке окончательно созревал и конкретизировался архитектурный замысел, уточнялись его детали и определялись размеры будущего сооружения. Мастер продумывал всю систему «размерения», находил определенный метод геометрического или числового согласования величин. У него складывался план геометрического построения. Следующим этапом был переход к реальным очертаниям здания на строительной площадке, т.е. к чертежу в натуральную величину.

Разбивка контура здания – обязательный процесс, который выполняли и строители пирамид, и мастера Древней Руси. Формообразование шло параллельно со строительством. Рассчитав пропорциональные части здания, мастер давал команду каменщикам, которая сводилась к указанию, сколько мер мерить, и какую меру для этого использовать.

Математики и историки, архитекторы и философы с разных позиций то возносили, то низвергали закономерности согласования архитектурной формы. Особое внимание привлекали модульная система и «золотое сечение». Примером может служить Успенская Елецкая церковь в Чернигове. Расчет размеров этой церкви позволил выявить, что композиционный замысел целиком связан с золотым сечением.

Размеры многих храмов Новгорода также определены в частях и в целом как соразмерности золотого сечения. Интересна история реконструкции Великой Печерской церкви. Построенная в 1073 году, эта церковь была разрушена фашистами в годы войны. Однако, используя сохранившееся свидетельство и сопоставляя основные размеры Печерской церкви с Елецкой церковью в Чернигове, все древние части которой сохранились, удалось осуществить реконструкцию объемов Печерской церкви.

Храм Василия Блаженного в Москве – это еще один пример, показывающий, насколько ограничено золотое сечение входит в архитектурные пропорции. Многие из членов ряда неоднократно повторяются в пропорциях этого затейливого архитектурного сооружения, но всегда благодаря свойству золотого сечения, части сойдутся в целое. Таким образом, свойство золотого сечения делает эту геометрическую пропорцию единственной и неповторимой.

Серьезное изучение методов формообразования в древнерусском зодчестве было начато К.Н. Афанасьевым. В результате обобщения аналитических данных он пришел к выводу, что в русских церковных постройках XI-XIII вв. « размер центрального купола или подкупольного квадрата неизменно является начальным звеном цепи построения соразмерностей.

Подкупольный квадрат, определявший самый ответственный конструктивный и композиционный элемент церкви – центральную главу, мог являться и часто являлся основой для геометрических построений.

Вычерчивание плана здания на строительной площадке было связано с рядом известных операций построения геометрических форм и установления абсолютных размеров. Методы установления стабильных соотношений между величинами постройки были связаны и с системой измерения.

В разные времена и у разных народов эталоны длины были в принципе одинаковыми: они происходили от человеческого тела, так называемые антропоморфные меры. В человекоподобных мерах заложены пропорции, отобранные самой природой, такие, как деление пополам, золотое сечение, функция золотого сечения.

Б.А. Рыбаков обосновал математические закономерности русских мер длины в XI – XV вв. Оказалось, что в основе древнерусских мер лежит иррациональное отношение стороны квадрата к его диагонали. Меры составляют ряд, образуемый системой вписанных квадратов.

Эти отношения, связанные с построением одной из самых распространенных и часто наделявшейся особыми магическими качествами фигуры – квадрата, не могли не оказать влияния и на приемы пропорционирования мастеров, на способы «размерения основания». Еще в 1940 г. Обратили внимание на широкое использование в деревянном зодчестве пропорций, основанных на квадрате и его производных. Прекрасным примером служит русский традиционный рубленный дом.

Оригинальной была методика возведения крыши, конструкция которой зависела от задуманной формы. Славянские народности использовали конструкцию крыши «на сохах» — деревянных столбах, установленных в углах здания. Одной из древнейших методик возведения крыши являлась самцовая двускатная конструкция, суть которой заключалась в том, что бревна фронтонов укорачивались по мере приближения к коньку.

Завершалась такая крыша треугольником, вырубленным из бревна. Кровля настилалась по слегам, врубленным в концы самцов и представляющим собой обрешетку. Такую конструкцию крыши и по сей день применяют на Севере нашей Родины. Архитектура самцовой крыши не ограничивалась треугольной формой. Меняя длину самцов, получали крышу в виде башни, которая получила название «бочки».

Если самцы устанавливали с четырех сторон дома, получали крестовую «бочку». При строительстве храмов и замков крестовая «бочка» совершенствовалась, принимая форму луковицы, венцом которой был крест, шест или другое деревянное украшение. Такие конструкции крыши применяли вплоть до конца XIX века, когда доминировать стала стропильная конструкция, сохранившаяся до наших дней без существенных изменений. Со временем форма шатровой крыши усложнялась, принимая четырех-, шести- и восьмиугольную форму.

Широкое использование квадрата и его производных имело в древнерусском зодчестве глубокие корни. Древние изображения вписанных друг в друга квадратов с четырьмя линиями, соединяющими их стороны в средней части называют вавилонами.

Вавилоны – символические схемы «зодческой мудрости», связанные с приемами разбивки планов зданий.

Геометрические свойства квадратного и прямоугольного вавилонов позволяли, не прибегая к вычислениям, получать пропорционально связанные ряды величин, строить правильные треугольники и шестиугольники, равновеликие по площади квадрату.

Древнерусские мастера использовали в своей работе взаимосвязанные меры длины. В основе взаимосвязанных мер длины лежали соотносимые величины системы двух квадратов. Геометрические построения на базе двух квадратов позволяют получить почти все распространенные в строительстве

пропорциональные отношения, в том числе и характерные для древнерусской метрологии.

Для древнего мастера система пропорционирования была не каноном, не догмой, а методом работы, способом достижения гармонического единства произведения.

Архитектурная композиция церкви Покрова на Нерли (построена в 1165г.) считается наиболее совершенным творением владимирских зодчих. Знакомство с храмом Покрова создаёт образ гармонии, архитектурной красоты. Гармония храма Покрова Богородицы на Нерли подчинена строгим математическим законам пропорциональности. Церковь построена на пропорциях функции золотого сечения, что дает в плане три вписанных друг в друга «живых квадрата», отношение сторон которых определяет пропорциональный строй храма.

Шедеврами архитектуры являются и многие русские храмы, которые строились на протяжении нескольких столетий.

В плане стены храмов шли опорные колонны, обычно вписывающиеся в квадрат 1:1 или прямоугольник со сторонами 1:2. В квадрат вписываются и многие фасады древних храмов (например, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском 1230-1234).

Золотая пропорция обнаружена и в архитектуре церкви Вознесения в Коломенском (1532). В основу пропорций этого храма положен прямоугольник, который состоит из двух прямоугольников золотого сечения. Удивительным разнообразием форм и деталей отличается собор Василия Блаженного (Москва), которому нет равных в России.

Источник: www.referat911.ru

СЕРЕБРЯНОЕ СЕЧЕНИЕ

Данная исследовательская работа актуальна для нашего времени, когда человечество пытается отыскать знания, по какой-то неведомой причине утерянные людьми, для того, чтобы найти им применение в нынешней жизни, и тем самым улучшить жизнь людей.

Цель исследования: расширение знаний людей об общих законах природы, творений человечества и применении этих законов в повседневной жизни.

В ходе исследования были решены следующие задачи:

1. Сбор первичных данных о понятии «Серебряное сечение» из печатных изданий, Википендии и интернет-ресурсов.

2. Составление перечня областей, где возможно применение «серебряного сечения

3. Проведение социологического опроса респондентов.

4. Проведение исследования выбранных объектов.

5. Обработка информации, собранной в ходе исследования и подготовка отчета.

Объект исследования – понятие «серебряное сечение».

Социальное противоречие: существование знаний о «серебряном сечении» и неосве-домленность людей о нем и о возможности его применения для улучшения жизни людей.

Проблемная ситуация: существование «серебряного сечения» и отсутствие его широ-кого применения в современных условиях.

Скачать:

| |

1.68 МБ |

Предварительный просмотр:

353156 Гусева Екатерина Игоревна

Краснодарский край, МО Кореновский район

пос. Новоберезанский, МОБУ СОШ № 15, 11 класс.

Научный руководитель Магомедова Людмила Ивановна,

учитель математики высшей категории МОБУ СОШ №15

Определение «серебряного сечения»……….……………………………………стр. 4

«Серебряное сечение» в литературных произведениях … …. ………………….стр. 5

«Серебряное сечение» в живописи………………….…….…. стр. 6

Серебро двух Староладожских храмов……………….…………..……………. стр. 7

353156 Гусева Екатерина Игоревна

Краснодарский край, МО Кореновский район

пос. Новоберезанский, МОБУ СОШ № 15, 11 класс.

Научный руководитель Магомедова Людмила Ивановна,

учитель математики высшей категории МОБУ СОШ №15

Если в каком-то природном явлении обнаруживается закономерность, это означает, что данное явление – следствие эволюционного развития. Если же эта закономерность обнаруживается в творении рук и ума человека, значит, это творение ориентировано на некие фундаментальные закономерности нашего мира. И не важно, что анализируется – творение природы или объект, созданный человеческим гением; как и то, имеем мы дело с пространством или временем, с полотном живописца или словом поэта.

Все сказанное относится к понятию «серебряное сечение».

Математики исследовали серебряное сечение со времён древнегреческой науки, так как оно связано с квадратным корнем из 2. В современном мире о нем заговорили сравнительно недавно.

Данная исследовательская работа актуальна для нашего времени, когда человечество пытается отыскать знания, по какой-то неведомой причине утерянные людьми, для того, чтобы найти им применение в нынешней жизни, и тем самым улучшить жизнь людей.

Цель исследования: расширение знаний людей об общих законах природы, творений человечества и применении этих законов в повседневной жизни.

В ходе исследования были решены следующие задачи:

- Сбор первичных данных о понятии «Серебряное сечение» из печатных изданий, Википендии и интернет-ресурсов.

- Составление перечня областей, где возможно применение «серебряного сечения

- Проведение социологического опроса респондентов.

- Проведение исследования выбранных объектов.

- Обработка информации, собранной в ходе исследования и подготовка отчета.

Объект исследования – понятие «серебряное сечение».

Социальное противоречие: существование знаний о «серебряном сечении» и неосведомленность людей о нем и о возможности его применения для улучшения жизни людей.

Проблемная ситуация: существование «серебряного сечения» и отсутствие его широкого применения в современных условиях.

Предмет исследования: наличие «серебряного сечения» в литературных произведениях, архитектурных сооружениях и живописи.

При проведении социологического исследования, с учетом того , что объект исследования человек, применялся выборочный метод соцопроса.

353156 Гусева Екатерина Игоревна

Краснодарский край, МО Кореновский район

пос. Новоберезанский, МОБУ СОШ № 15, 11 класс.

Научный руководитель Магомедова Людмила Ивановна,

учитель математики высшей категории МОБУ СОШ №15

С феноменом серебряного сечения (то есть с делением прямого отрезка в пропорции длина окружности/диаметр) в природных объектах и в творениях ума, рук и вообще человеческого гения мы сталкиваемся, может быть, не реже, чем с золотым сечением. [1]

Серебряное сечение — это математическая константа, выражающая некоторое геометрическое соотношение, выделяемое эстетически. В отличие от золотого сечения, по аллюзии с которым оно названо, серебряное сечение не имеет единого определения. [2]

Наиболее последовательным определением считается следующее:

две величины находятся в «серебряном сечении», если отношение суммы меньшей и удвоенной большей величины к большей то же самое, что и отношение большей величины к меньшей.

Алгебраически это записывается так: .

Серебряное сечение — иррациональное, но алгебраическое число, равное приблизительно 2,4142135623 или . [2]

Также встречается и такое определение «серебряного сечения»: отношение целого отрезка к меньшему как длины окружности к ее диаметру, то есть пи. Это определение дано русским поэтом, писателем и исследователем старины Андреем Черновым.

Следуя этому определению, надо развернуть окружность в отрезок , а затем отложить от любого его конца диаметр окружности.

Таким образом, «серебро» – это гармония, сопрягающая прямое и круглое.

353156 Гусева Екатерина Игоревна

Краснодарский край, МО Кореновский район

пос. Новоберезанский, МОБУ СОШ № 15, 11 класс.

Научный руководитель Магомедова Людмила Ивановна,

учитель математики высшей категории МОБУ СОШ №15

«Серебряное сечение» в литературных произведениях.

Согласно определению, данному А.Черновым, точка М делит отрезок АВ в пропорции “серебряного сечения”, когда АМ : MB = p. А. Чернов нашёл “серебряную пропорцию” в мерных саженях XII века, в архитектуре древнерусских храмов и даже… в архитектонике пушкинского “Медного всадника”! Он заметил, что в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» 477 строк. Если это число разделить на количество строк во второй части поэмы, то получится 3,16 – число, очень близкое к p. “До 3,14 не хватает одной строки”, – пишет А. Чернов. И далее: “Позвольте, но ведь там есть один незарифмованный стих:

Погода пуще свирепела,

Нева вздувалась и ревела,

Котлом клокоча и клубясь,

И вдруг, как зверь остервенясь,

На город кинулась. Пред нею

Всё побежало, всё вокруг

Вдруг опустело – воды вдруг…

Где рифма к «пред нею»?

Проверял по черновому и беловому автографам. Есть строка! Её нет только в писарской копии, которую, впрочем, Пушкин усердно правил: [4]

Пошла на приступ. Перед нею…

Потерянную писарем строку Пушкин, конечно, заметил. Но восстанавливать не стал. Без неё лучше”.

353156 Гусева Екатерина Игоревна

Краснодарский край, МО Кореновский район

пос. Новоберезанский, МОБУ СОШ № 15, 11 класс.

Научный руководитель Магомедова Людмила Ивановна,

учитель математики высшей категории МОБУ СОШ №15

«Серебряное сечение» в живописи

Рассмотрим картину Александра Иванова «Явление Христа народу».

Явственный эффект приближение Мессии к людям возникает из-за того, что он уже прошел точку золотого сечения (перекрестье оранжевых линий) и сейчас входит в точку, которая называется точкой серебряного сечения (это отрезок, деленный на число π, или отрезок минус отрезок, деленный на число π). ( приложение№1 )

Именно такие отношения не статичных, а динамических пропорций нередко имеют место в тех великих произведениях, которые построены на динамике события.

А при анализе трех портретов работы Леонардо да Винчи оказывается, что у них практически идентичная композиция. И построена она не на золотом сечении, а на √2, горизонтальная линия которого на каждой из трех работ проходит через кончик носа. ( Приложение №3 ) .

А теперь рассмотрим современную фотографию.( приложение№2 ) На фотографии крокусов под снегом (Подмосковье, весна 2007 года) динамика достигается тем, что два оранжевых венчика устремлены к линии серебряного сечения. Аналогичных примеров с фотографиями можно привести много.

Золотое сечение в архитектуре, скульптуре, живописи

Еще в 1925 году искусствовед Л.Л.Сабанеев, проанализировав 1770 музыкальных произведений 42 авторов, показал, что подавляющее большинство выдающихся сочинений можно легко разделить на части или по теме, или по интонационному строю, или по ладовому строю, которые находятся между собой в отношении золотого сечения.

Причем, чем талантливее композитор, тем в большем количестве его произведений найдено золотых сечений. У Аренского, Бетховена, Бородина, Гайдна, Моцарта, Скрябина, Шопена и Шуберта золотые сечения найдены в 90% всех произведений. По мнению Сабанеева, золотое сечение приводит к впечатлению особой стройности музыкального сочинения.

В кино С. Эйзенштейн искусственно построил фильм Броненосец Потёмкин по правилам «золотого сечения». Он разбил ленту на пять частей. В первых трёх действие разворачивается на корабле. В двух последних — в Одессе, где разворачивается восстание. Этот переход в город происходит точно в точке золотого сечения.

Да и в каждой части есть свой перелом, происходящий по закону золотого сечения.

Золотое сечение в архитектуре, скульптуре, живописи

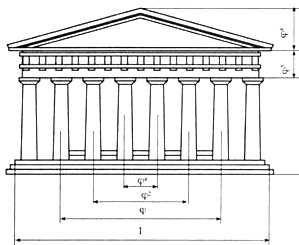

Одним из красивейших произведений древнегреческой архитектуры является Парфенон (V в. до н. э.).

На рисунках виден целый ряд закономерностей, связанных с золотым сечением. Пропорции здания можно выразить через различные степени числа Ф=0,618.

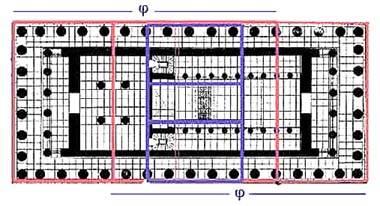

На плане пола Парфенона также можно заметить «золотые прямоугольники»:

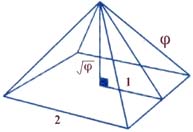

Золотое соотношение мы можем увидеть и в здании собора Парижской Богоматери (Нотр-дам де Пари), и в пирамиде Хеопса:

Не только египетские пиpамиды постpоены в соответствии с совеpшенными пpопоpциями золотого сечения; то же самое явление обнаpужено и у мексиканских пиpамид.

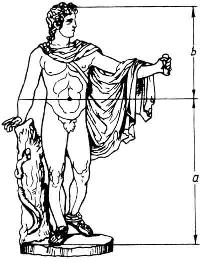

Золотая пропорция применялась многими античными скульпторами. Известна золотая пропорция статуи Аполлона Бельведерского: рост изображенного человека делится пупочной линией в золотом сечении.

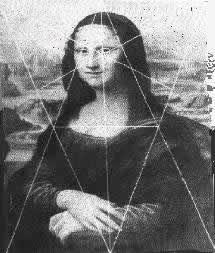

Переходя к примерам “золотого сечения” в живописи, нельзя не остановить своего внимания на творчестве Леонардо да Винчи. Посмотрим внимательно на картину «Джоконда». Композиция портрета построена на»золотых треугольниках».

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru