МЕТАФОРА В «СЛОВЕ». М. — худ. троп, служащий для выявления семантич. сходств между различными объектами по типичным их признакам. В широком смысле М. воплощается во мн. тропах, которые и представлены в С. так, что обычные утверждения о богатстве М. в этом памятнике основаны на подмене понятий (часть принимается за целое: образность как метафоричность, т. е. как М.) и в той же

мере — на суженном представлении образных средств этого текста, только в границах конкретной словесной формулы, не выходя на уровень широкого контекста, как в реальной М. Методически неверное смешение чрезмерной широты парадигматич. связей (М. — образ вообще) при узости учтенного контекста и приводит к ошибочным заключениям о «метафоричности» С. При этом большинство исследователей пытается описывать древнерус. текст с точки зрения совр. представлений о сущности сознательно использованного стилистич. приема, тогда как в древнерус. памятниках все образные средства определялись возможностями самого яз., служили не для украшения, а для смыслового наполнения (семантич. конденсации) текста при создании нужного символа; такие тексты отражают не индивидуально авторское ви́дение мира, а объективно существующие связи признаков, представленных в самых разных объектах, также всем реально известных. Отсюда основное свойство средневековой М. в узком смысле термина: она исполняет эмблематич. роль связи с отсутствующим общим, родовым и — по общему смыслу — самым важным признаком, создавая символ.

«Виноваты звезды» Это метафора

Устремленность непосредственно к символу без разработки авторских метафорич. переносов определяется уровнем средневекового сознания, которое еще не отработало в языковых формах противопоставления субъекта объекту, рода — виду, отвлеченного — конкретному, духовного — душевному и т. п., что необходимо при создании оригинально авторских метафор. Семантич. несоответствие слова его контексту становилось причиной перехода основного (номинативного) значения к его же образному, в принципе — метаморфич. значению, что долгое время было трудно исполнимым делом из-за устойчивости средневековых поэтич. формул, как заимствованных (перевод или калька), так и созданных на слав. почве, но ставших образцами поэтич. техники. Связанность переносного значения слова с ближайшим контекстом препятствовала выделению этого значения и восприятию его как метафорического: образность древнерус. текста связана не со словом, а с формулой.

«Средневековый символизм часто подменяет метафору символом. То, что мы принимаем за метафору, во многих случаях оказывается скрытым символом, рожденным поисками тайных соответствий мира материального и духовного» (Лихачев. Поэтика. С. 162).

Это тем более верно, что в С. совмещаются символы языч. и христ. культур, и их взаимопроникновение — при общности языковых форм и словесных формул — становится содержательной стороной образности. В исследованиях о С. возникают иногда ошибочные суждения, поскольку они не учитывают этой стороны средневекового сознания и связанной с ним поэтики. Так, Б.

Это метафора — Фараон

М. Гаспаров, видя в С. основательный мифол. подтекст (что верно), связывает его с «метафорическим планом» повествования, под метафоричностью широко понимая образность текста. Основываясь на этой терминол. посылке, автор в конкретном исследовании текста принимает символ за М. и постоянно смешивает ее проявления на языковом уровне с метонимией, что по существу лишает текст С. образного единства его словесных форм (см.: Гаспаров. Поэтика. С. 18—35).

В тексте С. за М. в узком смысле в различных описаниях принимали: катахрезу («истягну умь кр ѣ постію своею и поостри сердца

своего мужествомъ») и связанный с нею металепсис («А князи сами на себе крамолу коваху»), а также «инословие» (переименование), ср.: «Велесовь внуче» — Боян, «Стрибожи внуци» — ветры и пр., что отнюдь не является «метафорическим синонимом», — это различное обозначение одного денотата, присущее метонимически ориентированному сознанию; эпитет на метонимич. основе — как результат внутр. сравнения признаков одного и того же объекта через денотат (серебряные берега) или через отношение к более общему признаку путем уподобления содержащему этот признак объекту (кровь — «вино», следовательно, «кровавое вино»; жемчуг — «душа», следовательно, «жемчужная душа» и т. п.), и даже метонимию («Страны ради, гради весели», «Ольгово хороброе гн ѣ здо») или синекдоху («Игорь князь выс ѣ д ѣ изъ с ѣ дла злата. »), олицетворение — персонификацию неодушевл. предметов и явлений, представленную в мифол. сознании как одухотворение природных сил — один из приемов «вписывания» в природу, языковыми средствами выражается как уподобление («уже бо б ѣ ды его пасетъ птиць по дубію») и всякого рода символич. сравнения (крик пахаря — карканье ворона, пир — битва), и часто — отрицат. сравнения как способ снять уподобление («не десять соколовь. не стадо лебедей. не буря соколы занесе. ») и вообще всякое уподобление («итти дождю стр ѣ лами. » — что А. С. Орлов неправомерно считал «обратной метафорой»; князь-сокол, половцы-волки и т. п.), даже терминол. образования, как бы «снятые» с профессионального действия или культового ритуала и тем самым отвлеченные от своей логич. конкретности в сторону обобщенно образной (сюда относится большинство формул С.: «въступити в стремень», «выс ѣ сти из с ѣ дла», «отворити врата» и мн. др.), которые и формируют развернутый символич. ряд памятника; сюда же относятся параболы — иносказат. поучения, притчи и языковое средство их раскрытия — перифразы (откровенно ложная М., она служит только для истолкования символа); в этом случае с помощью распространяющего формулу эпитета приписывают слову (имени)=символу определенные, чаще всего случайные, признаки, которых, может быть, нет в реальном объекте сравнения. Таким образом, худ. ткань С. оказывается насыщенной образными средствами яз., устремленными к созданию символа.

В соответствии с предложенной еще Аристотелем схемой все отмеченные в С. образные выражения можно было бы описать следующим образом:

а) перенос с одушевленного на одушевленное — выражается обычно с помощью имени прил. и составляет символ на основе уподобления (буй туръ);

б) перенос неодушевленного на неодушевленное — также обычно выражается посредством имени прил. и представляет собою символ на метонимич. основе (эпич. эпитет): «кровавые раны», «сребреней с ѣ дин ѣ », «жемчюжная душа» и пр.;

в) перенос с одушевленного на неодушевленное — выражается обычно глагольной формой и представляет собой основанное на уподоблении олицетворение (просопопею): «въстала обида. въступила д ѣ вою. »;

г) перенос с неодушевленного на одушевленное — выражается посредством имени прил. (метонимич. эпитет): «жел ѣ зные полкы»;

д) перенос с активного на активный обычно проявляется с помощью глагольных форм и представляет собою катахрезу или металепсис; происходит также на основе уподобления с метонимич. заданностью — как и в случае с эпитетом, осуществляется поиск признака в самом целостно представленном предмете, а не в отдельных, уже извлеченных в результате сравнения и представленных самостоятельно признаках этого уподобления.

Иными словами, производить анализ этого в принципе синтетич. произведения — значит разрывать живые связи образно-языковых соответствий, которые совместно и создают символич. картину. Вслед за Ю.

Бешаровой (см. с. 65) рассмотрим пример: «иже истягну ум (т. е. «мысль» — лук) кр ѣ постію своею (неявно выделяется признак уподобления «стали») — и поостри сердца своего (т. е. духа — меч) мужествомъ» (новое усиление катахрезы: семантич. согласование с «мысль» и «дух», а формально — с «ум» и «сердце»). Выделенные формулы текста представляют собою металепсис, а через завершение строк — катахрезу: «меч» (поостри) и «лук» (истягну) в подтексте соотносятся через «сталь».

Если текстовые формулы — явление языковое и предстают как скрытые семантич. эмблемы, все вместе — это одновременно аллюзия (на основе псалмов; не случайно высказано мнение, что в С. подавляет «мистика библейских метафор», см.: Громов. К проблеме. С. 62) и расширение до парафраза. Органическое, через яз. представленное единство всех этих «приемов» организации текста и создает впечатление сложной М., которой на самом деле нет; есть типичное для средневековых текстов средство передачи отсутствующих в яз. казуальных связей между реально существующими объектами путем намека, значимого опущения или подмены одного другим, также хорошо понятным слушателю и читателю. Такова образность С., целиком возникающая на основе яз.

Лит.: Потебня А. А. Из записок по теории словесности [1905] // Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 421; Лукьяненко А. М. Слово о полку Игореве со стороны стиля и языка // Учен. зап. Саратов. пед. ин-та. Саратов, 1938. Вып. 3. Тр. ф-та яз. и лит-ры. С. 233—250; Вачнадзе С. М. Словарь Слова о полку Игореве и его стилистическое в нем использование // Тр. Тбилис. пед. ин-та. Тбилиси, 1947.

Т. 4. С. 148—149; Tschiževskij Dm. Geschichte der altrussischen Literatur in 11., 12. und 13. Jahrhunderts. Frankfurt am Main, 1948. S. 334; Еремин И. П. Слово о полку Игореве как памятник политического красноречия Киевской Руси // Слово — 1950. С. 117—120; Лихачев Д. С. 1) Устные истоки. С. 53—92 (то же: Лихачев. «Слово» и культура. С. 182—229); 2) Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967.

С. 158—167; 3-е изд. М., 1979. С. 161—169; Besharov Ju. Imagery of the Igor’ Tale. P. 47, 51, 68, 79, 85, 90, 98; Смолко Н. С. Метафоры в Слове о полку Игореве // Тр. Пржевал. пед. ин-та.

Пржевальск, 1963. Сер. обществ. и филол. наук. Вып. 2. С. 3—42; Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII вв. Л., 1968.

С. 27—34; Гаспаров Б. М. Поэтика «Слова о полку Игореве». Wien, 1984. С. 18—35 (и отд. замечания по тексту книги); Софронова А. И. Глагольные метафоры в «Слове о полку Игореве» и традиция их использования в языке художественной литературы // Рус. глагол. Казань, 1986.

С. 129—144; Громов М. Н. К проблеме философско-лингвистической интерпретации Слова о полку Игореве // Слово о полку Игореве и мировоззрение его эпохи. Киев, 1990. С. 57—63.

Источник: feb-web.ru

Сравнения в «Слове о полку Игореве»: примеры, эпитеты

К числу знаменитых литературных произведений времен Древней Руси следует отнести «Слово о полку Игореве», созданное в 1187 году. Оно значимо для литературоведов тем, что является первым сохранившимся эпическим произведением той поры. Познакомимся со средствами выразительности текста – эпитетами, метафорами, сравнениями в «Слове о полку Игореве » и их ролью.

Краткая информация о произведении

Особую ценность лиро-эпическому тексту дарит историзм повествования. Главными действующими лицами его являются реальные люди: Ярослав Мудрый, князья Игорь и Святослав. Их историю автор передает с нежной любовью и сочувствием. Присутствует в «Слове» и оценка рассказчика – он не просто излагает события, но и высказывает собственное мнение, призывая князей к единству, что было новым для того времени явлением.

Текст «Слова» и летопись

Произведение было написано по реальным событиям, которые также отразились в исторических источниках. Представляет интерес сравнение «Слова о полку Игореве » и «Ипатьевской летописи». Если последняя просто перечисляет факты и события, то автор лиро-эпического текста высказывает свое к ним отношение.

Он не расписывает подробно причины похода, сразу переходя к самому действию, а из летописного источника мы узнаем, что данная кампания рассматривалась как бесполезная, ненужная русским людям. Образ самого князя в целом по источникам совпадает – он религиозен, сначала самоуверен, после раскаивается в своих поступках, в том, что по его вине тысячи семей лишились кормильцев.

Однако в «Слове» он предстает положительным героем, который заблуждался, а летопись же расценивает его побег из плена как постыдный поступок.

Специфика языковой выразительности

Как и любой художественный текст, «Слово» богато различными изобразительными средствами:

- Яркими эпитетами.

- Емкими сравнениями.

- Изумительными по глубине метафорами.

- Олицетворениями, помогающими выразить авторское настроение через природные явления.

Имеется здесь и множество символов, которые, с одной стороны, приближают текст к произведениям фольклора, а с другой, привносят в него черты уникального авторского стиля.

Способы изображения природы

Говоря об эпитетах и сравнениях в «Слове о полку Игореве », следует указать, что использовались они и для того, чтобы описать природу. Она в этом тексте – не просто место действия, но и персонаж, сочувствующий русским князьям. Чувства героев произведения автор сумел выразить через пейзажные зарисовки – яркие, образные и запоминающиеся.

Приведем примеры сравнений в произведении «Слово о полку Игореве », касающихся явлений природы:

- «Не течет уже Сула струей серебряной » .

- «Двина болотом течет ».

Гораздо чаще, чем сравнения, в тексте встречаются эпитеты и олицетворения: «берега серебряные», « теплые мглы», «идут мглою туманы», «Днепр – слава-река».

Говоря о реке Донце, автор обильно использует образные эпитеты: «серебристые берега», «тень зеленоватого дерева», «трава зеленая » — это помогает и создать словами яркую картину, наглядный образ, и выразить отношение к реке, которая стала помощником князя Игоря.

Значение сравнений с животными и птицами

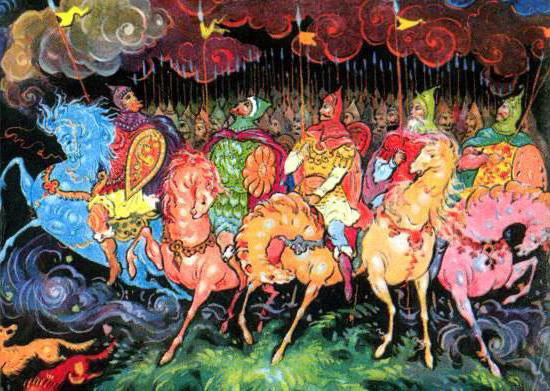

Примеры сравнений в « Слове о полку Игореве очень многообразны. Особый интерес представляет сопоставление людей с объектами живого мира — птицами и животными, оно помогает лучше понять мысль автора:

- Соколов напоминают ему русские воины.

- А половцев автор пренебрежительно сопоставляет с неблагородными птицами: галками, воронами.

Каждый князь – персонаж произведения – также сопоставляется с представителем мира природы:

- Игорь – волк, горностай, сокол.

- Ярославна – кукушка.

- Брат Игоря, князь Всеволод – «буй тур».

- Всеслав Полоцкий – волк.

- Серым волком бежит Гзак .

- Раненых туров напоминают автору отважные дружинники Давыда и Рюрика.

Подобные примеры сравнений в «Слове о полку Игореве » напоминают поэтику народных текстов.

Образ сокола

Приведем примеры сравнений в «Слове о полку Игореве » с соколом:

- «Слетели два сокола» .

- «Уж соколам и крылья неверных саблями порублено» .

- «Полетел он, как сокол, над мглами» .

- «Князь Игорь соколом полетел».

Чаще всего с горделивой птицей сопоставляется сам Игорь и его братья. Рассмотрим, какое значение имел образ сокола в русском фольклоре. Это славянский символ мужественности, отваги, силы. Именно эти качества и приписывает князьям автор поэтического текста.

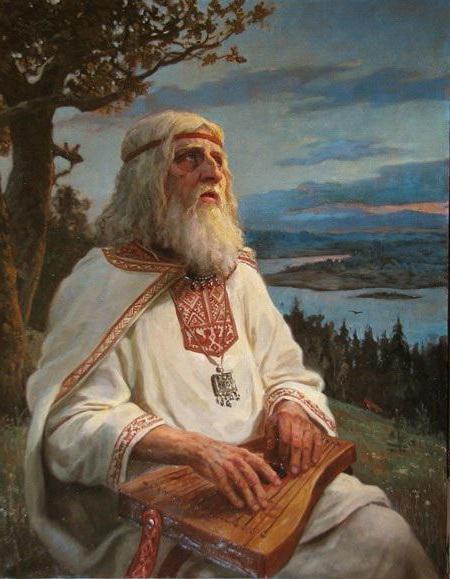

Образ Бояна

Очень значим образ Бояна, вещего сказителя, с обращения к которому начинается произведение. Рассмотрим примеры сравнений в «Слове о полку Игореве », которые автором используются для его создания:

- (Растекался) «серым волком по земли » .

- « Сизым орлом под облаками ».

Сам же создатель «Слова» выбирает для себя иную манеру повествования – он будет говорить лишь правду, какой бы горькой она ни была. Боян в понимании автора, несомненно, талантлив, но его сладкая манера изложения совершенно не годится для рассказа о поражении князя Игоря и его последующем пленении.

Еще одно очень интересное сравнение певца Бояна — с « соловьем старого времени». Он воспевал подвиги великих князей прошлого, «взлетая умом под облаки ».

Значение иных средств художественной выразительности

Сравнений в тексте «Слова о полку Игореве » достаточно много, они помогают выразить отношение автора к излагаемым событиям и придают произведению художественное своеобразие. Однако рассказчик активно использует и другие приемы , каждый из которых играет определенную роль.

Прежде всего в глаза бросается необычная форма изложения – не прозаическая, но и не стихотворная. Автор использует звукопись, ритмическую организацию текста, поэтому звучит он по-особому.

Рефрен «О Русская земля! Ты уже за холмом» в тексте повторяется несколько раз. Для чего это сделано? Во-первых, создается особое звучание, плавное и напевное, во-вторых, сказитель подчеркивает свою любовь к Родине. Риторические восклицания и вопросы помогают выделить наиболее важные моменты в произведении.

Встречаются в тексте и постоянные эпитеты (чистое поле, сизый орел , щиты червленые ), сближающие «Слово» с фольклорными произведениями и создающие особую поэтику текста.

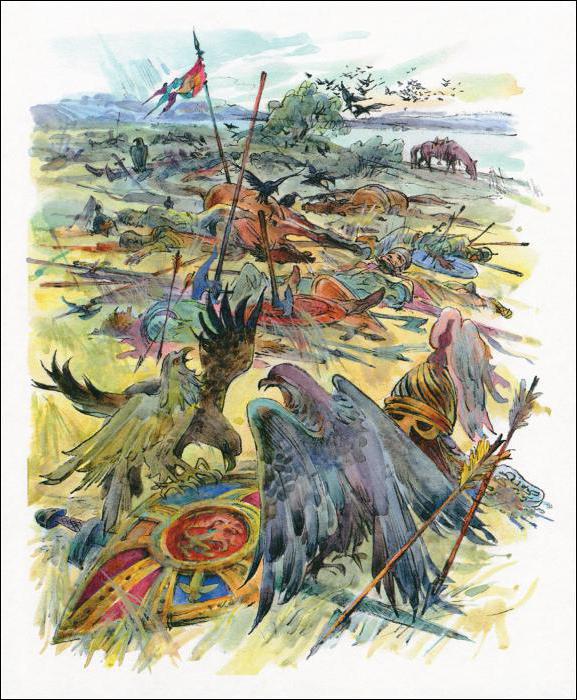

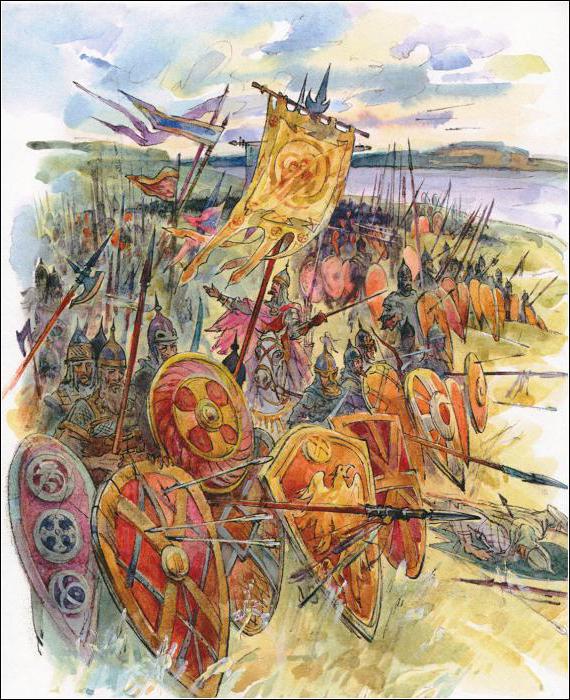

Изображение битвы

Примеры сравнений в «Слове о полку Игореве » очень разнообразны. Чтобы передать значимость происходящего для всего народа, автор сравнивает битву с посевом. Жизнь людей той эпохи напрямую зависела от урожая, поэтому, чтобы подчеркнуть важность событий, рассказчик уподобляет поведение отважной дружины на поле брани действиям крестьян.

Также есть еще один пример – сопоставление боя и свадьбы, еще одного серьезного события в жизни древнерусского человека.

Сравнения в «Слове о полку Игореве » (примеры некоторых из них были приведены выше) помогают автору создать яркие и запоминающиеся картины, подчеркнуть основные характеристики своих персонажей, выразить свое к ним отношение. Многие из них берут начало в произведениях фольклора, однако есть и индивидуальные, характерные для стиля рассказчика . Обилие средств художественной выразительности делает «Слово» величайшим произведением своего времени.

Источник: www.syl.ru

Сравнения в «Слове о полку Игореве»: примеры из текста

«Слово о полку Игореве» создал человек, поэтически гениально одаренный и хорошо знавший и песни Бояна, и народную поэзию своего времени. Оно переполнено яркими эпитетами, сравнениями, метафорами, органично создающими ткань произведения.

Краткий сюжет

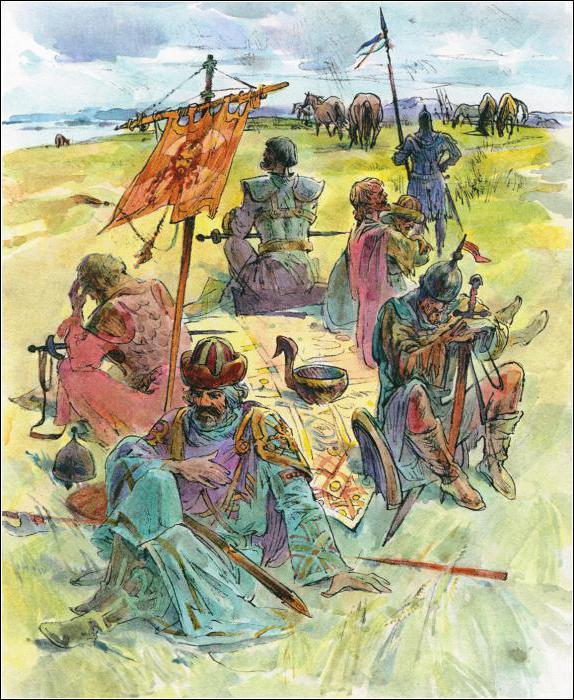

Лишь затем начинается рассказ о неудачном походе Игоря и его дружины. Вопреки грозному предзнаменованию, затмению, они продолжают поход на половцев и даже одерживают победу в первом сражении. Но во втором терпят не просто поражение, а полный разгром. Все войско гибнет. Игорь с сыном оказываются в плену у предводителей половцев Кончака и Гзака.

Затем Игорь тайно бежит, а сын возвращается позже.

Киевский князь Святослав изображается как грозный властитель, способный соединить русские земли.

Тема произведения

Любовью к Родине и желанием, чтобы князья, прекратив усобицы, наконец объединились, проникнута почти каждая фраза инока-писца. Художественная и идейная стороны неотделимы друг от друга. Продемонстрируем некоторые сравнения в «Слове о полку Игореве». Примеры: поле битвы на Каяле подобно пашне, где земля засеяна костями, или пиру с кровавым вином, когда сражение закончилось победой половцев, а на Немиге – жатве со снопами из голов. Мирный труд противопоставлен войне, уничтожение – созиданию.

Практически не используются книжные сравнения в «Слове о полку Игореве». Примеры: враги – это вороны, их телеги во тьме не скрипят, а кричат, как лебеди, и половцы уподобляются выводку гепардов. В то время как русские князья сравниваются с соколами, парящими на ветрах, которые и птицу в смелости одолевают.

А в давнем прошлом дружины князей были грозны, как туры, храбро рычащие, когда их ранили стрелы. Сам Игорь предстает в образах сокола, горностая, волка. Святослав Киевский сам себя сравнивает с перелинявшим соколом. Буй-тур – это прозвище брата Игоря. Такие имеются сравнения в «Слове о полку Игореве».

Примеры показывают их связь с народной поэзией.

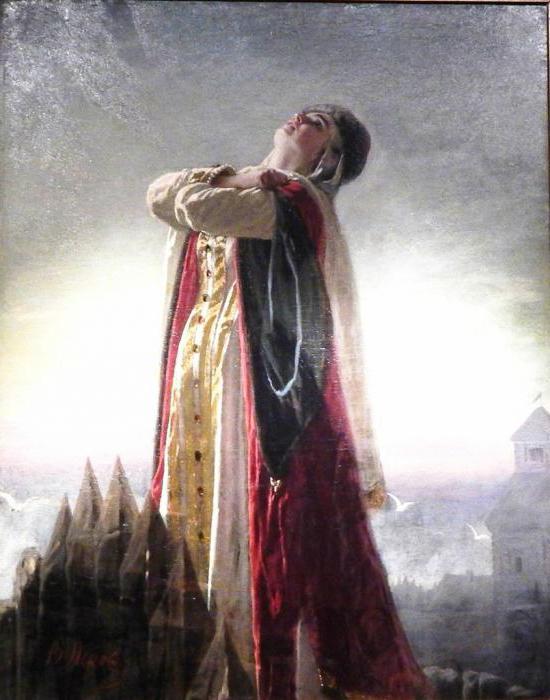

Образы женщин

Они, нежные и ласковые, всегда в раздумьях о делах семейных и домашних. Печаль и забота женщин неразрывно связаны с горем государства, о чем говорят сравнения в «Слове о полку Игореве». Примеры: юная жена князя сравнивается с кукушкой.

Ветер в ее плаче – это господин, который развеял ее веселье. Также господин – солнце, для всех теплое и прекрасное, но для дружины Игоря ставшее трагически опасным, иссушившим все вокруг, сгубившим ее жаждой. Ярославна умоляет господина-Днепра, чтобы он вернул ей милого, чтобы больше ей не плакать по горькой доле мужа. Ярославна призывает к миру.

Она оплакивает не только мужа, но и всех русских воинов. А курский князь даже в жарком бою вспоминает милую жену Глебовну и все ее привычки. Каждая строка «Слова о полку. » взывает к миру.

Образ Родины

Перед слушателем или читателем встает необъятная страна. В действие втянуты широкие географические просторы. Половецкая степь («страна незнаемая»), синее бескрайнее море, множество рек и городов. Перед автором расстилается вся Русь, от края и до края.

Ее обширность подчеркивается одновременностью действий в разных местах. Поют девицы на Дунае – их песни перелетают над морем — и к самому Киеву. Одновременно с дружиной Игоря двигаются половцы, у которых дороги не готовы, скрипят их телеги.

Наполняют «Слово о полку Игореве» эпитеты, метафоры, сравнения. Типично фольклорные эпитеты его переполняют: если волки, то серые, если мечи, то острые, если стрелы, то каленые, если кони, то борзые, если ворон, то черный. Девы красные, солнце светлое, зори кровавые, слеза жемчужная, струна живая.

Природа не остается безучастной к радостям и печалям народа. Игорю, убежавшему из плена, река с серебряными берегами дает зеленую постель. Укрытием Игорю служит теплый туман, его сторожат гоголи и дикие утки. Автор охватывает события за полтора тысячелетия, «свивая славу обеих половин сего времени» (метафора), постоянно соединяя прошлое и современное.

Он объединяет в «Слове о полку. » и природу, и людей, и историю. Художественная форма произведения способствует выявлению одной идеи – мысли о необходимом единстве Руси. На это работают все поэтические тропы, наполняющие «Слово о полку Игореве» – сравнения, эпитеты.

Как еще описывается поход Игоря

Суховата, но подробна и обширна «Ипатьевская летопись». «Слово о полку Игореве» (сравнение если провести), во-первых, короче, во-вторых, безусловно, явление поэтическое. Из летописи можно установить дату похода и дату затмения, сколько дней поджидал брата Игорь и как неожиданно пришла к Игорю весть, что половцы готовы к бою. В летописи отражено построение войск как русских, так и половецких, а также идет рассказ, что после первой победы русских половцы стали неожиданно наступать, подобно густому лесу. Оттуда же мы узнаем, что от всего русского войска осталось полтора десятка человек.

«Слово о полку. » является важным произведением для нашей страны. Его можно анализировать не только с литературной, но и с исторической точки зрения.

Источник: fb.ru