Выделяют такие виды денег, как полноценные и неполноценные деньги.

Полноценные деньги – деньги реальная стоимость которых равна номинальной. К полноценным деньгам относятся золотые и серебряные слитки; золотые и серебряные монеты; драгоценные камни (с некоторым приближением).

Неполноценные деньги – деньги, реальная стоимость которых ниже номинальной. Неполноценные деньги делятся на субституты денег (банкноты ЦБ, монеты, казначейские билеты, средства на счетах до востребования в банках) и суррогаты денег (чеки, векселя, электронные деньги).

Также выделяют действительные деньги, т.е. которые характеризуют самостоятельное движение среди товаров. Действительные, полноценные и неполноценные деньги – это реальные деньги. Реальные деньги реально представляют ту стоимость, которая указана на номинале; они реально существуют в хозяйственном обороте, они существуют физически. Идеальные, или мысленно представляемые, деньги выполняют функцию меры стоимости и физически не существуют.

СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ

Исторически первыми появились полноценные деньги. Их роль стали выполнять благородные металлы – серебро и золото. Главное достоинство полноценных денег — гибкое приспособление к потребностям оборота без ущерба для владельцев денег. Т.е. при избытке монет по сравнению с потребностями обращения они откладывались в сокровища, а при обратной ситуации – возвращались в обращение. При этом владельцы денег особо ничего не теряли, благодаря свойству неподверженности полноценных денег обесценению (кроме исключительных случаев, например, когда в XVI в. в Европу из Америки хлынули серебро и золото).

Факторы перехода от полноценных денег к неполноценным: 1) Мимолетное использование неполноценных денег и приобретение деньгами статуса посредника. 2) Развитие кредитных отношений. 3) Укрепление государства, использующего для покрытия своих расходов неполноценные деньги и властной силой узаконивающие их. 4) Рост потребности в деньгах с бурным развитием товарно-денежных отношений.

Неполноценные деньги делятся на кредитные и бумажные. Кредитные деньги выпускались банком под залог имеющихся у него ценностей, под реально совершенные сделки. Бумажные деньги выпускали, по сути, под обеспечение имущества всего государства. Сейчас согласно законодательству РФ, все деньги являются кредитными. Впрочем, на самом деле современная банкнота имеет двойственный характер.

Источник: pravo.studio

Полноценные и неполноценные деньги

Классификация денег, исходящая из особенностей материально-вещественной стороны всеобщего эквивалента, позволяет условно разделить все существующие деньги на полноценные и неполноценные.

Деньги называются полноценными, если товар, из которого они изготовлены, имеет одну и ту же стоимость как в сфере обращения в качестве денег, так и в сфере накопления в качестве богатства. Имея внутреннюю стоимость, полноценные деньги независимы ни от других видов богатств, ни от рыночных условий, в которых они обращаются. К полноценным деньгам относятся все виды товарных денег, золотые и серебряные монеты.

Легендарный серебряный доллар! Инвестиции в серебро!

К неполноценным деньгам относятся такие деньги, покупательная способность которых превышает внутреннюю стоимость товара, выступающего носителем денежных отношений. Покупательная способность этих денег определяется исключительно рыночными условиями, при этом внутренняя стоимость неполноценных денег не оказывает на нее никакого воздействия. Неполноценные деньги включают в себя все виды постзолотых денег – бумажные и кредитные деньги.

Организация денежного обращения предполагает определенную структуру денежной массы.

Различия между элементами (компонентами) денежной массы, представляющей собой совокупный объем наличных и безналичных средств, обслуживающих хозяйственный оборот, связаны со степенью и характером их ликвидности. Здесь нужно учесть то обстоятельство, что в настоящее время к деньгам относят так называемые квазиденьги (денежные средства на различных счетах в банках, разнообразные долговые обязательства и т. п.), имеющие разную степень ликвидности.

Под ликвидностью понимают:

- способность денег обмениваться на товары и услуги;

- способность долгового обязательства быть обращенным в наличные деньги;

- денежные затраты на капитальные вложения (увеличение производства).

Различие по критерию ликвидности легло в основу разделения всей денежной массы на связанные между собой денежные агрегаты.

Денежные агрегаты – это части (компоненты) денежной массы, объединяющие определенные виды денег и денежных активов (документов), отличающихся друг от друга степенью ликвидности, т. е. возможностью быстрого превращения в наличные деньги. Денежные агрегаты отражают структуру денежной массы, причем состав таких агрегатов различен по странам, поскольку зависит от уровня развития денежного рынка и кредитных отношений. Измерение денежной массы с помощью агрегатов позволяет четко определять ее структуру, что используется для государственного регулирования денежного обращения.

Равновесие на денежном рынке.

Денежный рынок — это рынок, на котором спрос на деньги и их предложение определяют уровень процентной ставки, это сеть институтов, обеспечивающих взаимодействие спроса и предложения денег.

Равновесие на денежном рынке устанавливается, когда спрос на деньги равен их предложению, что может быть достигнуто при определенной банковской процентной ставке. Сохраняться равновесие на денежном рынке будет в том случае, когда процентная ставка будет изменяться в том же направлении, что и доход.

Один из самых распространенных способов государственного воздействия на экономику получил название кейнсианской денежной политики, которая заключается в систематическом нарушении равновесия денежного рынка. Эта политика используется государством для воздействия на реальный сектор экономики путем изменения уровня процентных ставок, который в свою очередь оказывает влияние на инвестиции, занятость, объем производства и уровень доходов. Однако активное использование данной политики может привести к попаданию экономики в ликвидную ловушку.

Ликвидная ловушка — эта такая ситуация в экономике, когда процентные ставки находятся на минимально возможном уровне и дальнейшее увеличение предложения денег не способно оказать на них никакого влияния, в результате чего происходит разрыв между товарным и денежным рынками, растет спрос на деньги и усиливается инфляция. Выход из ликвидной ловушки возможен лишь силами государства с использованием активной финансовой ловушки. Денежная политика в условиях ликвидной ловушки оказывается непригодной

В долгосрочном периоде спрос на деньги не зависит от изменения процентных ставок. Уравнение долгосрочного равновесия на денежном рынке, получившее название денежного (монетарного) правила М. Фридмена, выглядит следующим образом:

где М- долгосрочный (среднегодовой) темп увеличения предложения денег;

Y — долгосрочный (среднегодовой) темп изменения национального дохода;

Ре — темп ожидаемой инфляции.

Целью долгосрочной денежной политики является антиинфляционное регулирование. Краткосрочная денежная политика, направленная на регулирование процентных ставок, допустима только в рамках долгосрочной денежной стратегии, основанной на монетарном правиле М. Фридмена.

Денежный мультипликатор — числовой коэффициент, показывающий, во сколько раз возрастет или сократится денежное предложение в результате увеличения или сокращения вкладов в денежно-кредитную систему; величина мультипликатора обратно пропорциональна норме резервирования, используемой в денежно-кредитной системе. Денежный мультипликатор называют также банковским.

Источник: studfile.net

Полноценные и неполноценные деньги. Денежные агрегаты в России. Законы денежного обращения. Денежные системы

Классификация денег, исходящая из особенностей материально-вещественной стороны всеобщего эквивалента, позволяет условно разделить все существующие деньги на полноценные и неполноценные.

Деньги называются полноценными, если товар, из которого они изготовлены, имеет одну и ту же стоимость как в сфере обращения в качестве денег, так и в сфере накопления в качестве богатства. Имея внутреннюю стоимость, полноценные деньги независимы ни от других видов богатств, ни от рыночных условий, в которых они обращаются. К полноценным деньгам относятся все виды товарных денег, золотые и серебряные монеты.

К неполноценным деньгам относятся такие деньги, покупательная способность которых превышает внутреннюю стоимость товара, выступающего носителем денежных отношений. Покупательная способность этих денег определяется исключительно рыночными условиями, при этом внутренняя стоимость неполноценных денег не оказывает на нее никакого воздействия. Неполноценные деньги включают в себя все виды постзолотых денег – бумажные и кредитные деньги.

Организация денежного обращения предполагает определенную структуру денежной массы.

Различия между элементами (компонентами) денежной массы, представляющей собой совокупный объем наличных и безналичных средств, обслуживающих хозяйственный оборот, связаны со степенью и характером их ликвидности. Здесь нужно учесть то обстоятельство, что в настоящее время к деньгам относят так называемые квазиденьги (денежные средства на различных счетах в банках, разнообразные долговые обязательства и т. п.), имеющие разную степень ликвидности.

Под ликвидностью понимают:

– способность денег обмениваться на товары и услуги;

– способность долгового обязательства быть обращенным в наличные деньги;

– денежные затраты на капитальные вложения (увеличение производства).

Различие по критерию ликвидности легло в основу разделения всей денежной массы на связанные между собой денежные агрегаты.

Денежные агрегаты – это части (компоненты) денежной массы, объединяющие определенные виды денег и денежных активов (документов), отличающихся друг от друга степенью ликвидности, т. е. возможностью быстрого превращения в наличные деньги. Денежные агрегаты отражают структуру денежной массы, причем состав таких агрегатов различен по странам, поскольку зависит от уровня развития денежного рынка и кредитных отношений.

Чаще всего используются следующие агрегаты:

М 0 – объем наличных денег в обращении (бумажные и металлические деньги);

М 1 – объем наличных денег, а также чеков, вкладов до востребования (например, в США агрегат М 1 – показатель денежной массы, включающий наличность в обращении, счета до востребования в коммерческих и взаимно-сберегательных банках, счета НАУ – разновидность счетов, занимающих промежуточное положение между сберегательным и текущим счетом, небанковские дорожные чеки и т. п.);

М 2 – объем наличных денег, чеков, вкладов до востребования и небольшие срочные вклады (например, в США – это агрегат М 1 плюс сберегательные счета, срочные счета до 100 тыс. долл., однодневные евродолларовые депозиты, акции взаимных фондов денежного рынка и др.);

М 3 – объем наличных денег, чеков, вкладов (например, в США это – агрегат М 2 плюс срочные депозиты свыше 100 тыс. долл. и срочные соглашения о продаже и последующем выкупе ценных бумаг);

L – включает объем наличных денег, чеков, вкладов, а также ценные бумаги.

Таким образом, денежные агрегаты построены по принципу матрешки, когда каждый следующие включает в себя предыдущий агрегат и некоторые дополнительные (менее ликвидные) компоненты. Измерение денежной массы с помощью агрегатов позволяет четко определять ее структуру, что используется для государственного регулирования денежного обращения.

Специфическая природа денег (золотых, бумажных, кредитных) и выполняемых ими функция обусловливает наличие определенных законов денежного обращения.

|

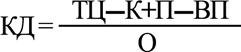

В условиях обращения золота, а также свободно размениваемых на него бумажных и кредитных денег их количество, необходимое для нормального обращения, определяется по формуле:

где КД – количество денег, необходимое для обращения; ТЦ – сумма цен товаров, подлежащих реализации

К – сумма цен товаров, проданных в кредит; П – платежи, по которым наступил срок уплаты; ВП – сумма взаимопогашающихся платежей; О – число оборотов одноименных денежных единиц.

Излишне выпущенные в обращение деньги уходят в сокровища. При бумажно-денежном обращении денег должно быть выпущено столько, сколько они замещают золотых, иначе происходит переполнение каналов обращения деньгами, что приводит к их обесценению.

Ответ на вопрос о необходимом для обращения количестве денег дает количественная теория денег. Она появилась в XVI веке, когда под влиянием значительного притока золота и серебра из Нового Света резко пошли вверх товарные цены в Европе, увеличившись за короткий срок в среднем в 2,5-4 раза. С тех пор зависимость цен от количества денег в обращении стала предметом пристального изучения экономической науки.

Идея, лежащая в основе количественной теории денег, проста: внешнее изменение количества находящихся в обращении денег приводит к пропорциональному изменению абсолютного уровня цен на товары и услуги и, следовательно, к изменению покупательной способности денег.

Нужно отметить, что количественная теория денег не представляет единую концепцию, это лишь направление исследований, в котором в рамках основной идеи существует широкий разброс мнений и подходов.

Наиболее известны два варианта количественной теории денег:

1) трансакционный подход, или вариант И. Фишера;

2) кембриджская версия, или теория кассовых остатков.

Первый подход базируется на макроэкономическом уравнении обмена И. Фишера:

где М – денежная масса (количество денег в обращении); V – скорость обращения денег; P – уровень товарных цен; Q – количество обращающихся товаров.

Уравнение обмена выражает количественные зависимости между суммой товарных цен и обращающейся денежной массой. Правая часть (PQ) – «товарная» – показывает объем реализованных на рынке товаров. Левая часть (MV) – «денежная» – показывает количество денег, уплаченных при покупке товаров в разнообразных сделках.

Поскольку деньги являются посредником в процессах купли-продажи, то количество уплаченных денег всегда будет тождественно сумме цен реализованных товаров и услуг, т. е. уравнение обмена представляет собой тождество.

И. Фишер предполагал, что скорость обращения денег и объем реализуемых на рынке товаров на протяжении определенного периода времени постоянны. Тогда из уравнения вытекает, что уровень цен прямо пропорционален количеству денег в обращении и скорости их оборота и обратно пропорционален количеству товарных сделок:

Уравнение обмена полезно для выявления некоторых эмпирических зависимостей, что дает возможность делать прогнозы. Однако вариант И. Фишера учитывает деньги и товары в обращении (потоки денег и товаров), но не принимает во внимание товары на складах и деньги в функции средства накопления (запасы товаров и денег). Кроме того, спорным является тезис о постоянстве скорости обращения денег и объеме реализуемых на рынке товаров при росте их производства.

Указанные недостатки первого варианта количественной теории частично преодолены в кембриджском варианте, или теории кассовых остатков, которая разрабатывалась А. Маршаллом, А. Пигу, Д. Робертсоном.

Кембриджскую версию количественной теории выражает формула:

где M – объем денежной массы; k – коэффициент, показывающий, какую долю номинального дохода хозяйствующие субъекты предпочитают держать в форме наличных денег (кассовых остатков); P – общий уровень цен на товары и услуги; Y – реальный доход общества за определенный период времени, т. е. количество товаров и услуг которые могут быть приобретены на рынке; P·Y – номинальный доход.

Левая часть формулы выражает предложение денег, задаваемое извне существующей денежно-кредитной системой. Правая часть формулы символизирует спрос на деньги, который определяется общим номинальным доходом членов общества с учетом того, что часть этого дохода хранится в виде кассовых остатков и временно изымается из обращения.

Если сравнить два варианта и учесть, что P · Q примерно равно P · Y, то коэффициент k представляет собой иной способ выражения скорости обращения денег (k примерно равно величине 1/V).

Несмотря на связь двух подходов, в кембриджская версия имеет существенную особенность. В ней анализ перенесен в область принятия экономических решений всеми субъектами экономики. При проведении экономической политики следует учитывать не только действия правительства по эмиссии денег, но и решения предпринимателей, банкиров, населения по хранению денег в форме кассовых остатков.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru