Художественная сила сравнений как выразительного средства речи находится в прямой зависимости от их неожиданности, новизны. Так, наше воображение не поразит сравнение румянца с розой, глаз с голубым небом, седых волос со снегом. Но яркий образ создают такие, например, сравнения: Был он рыжий, как из рыжиков рагу, Рыжий, словно апельсины на снегу… Стали волосы смертельной белизны (Р. Рождественский). В таких сравнениях особенно ярко отражается присущее только автору восприятие действительности, поэтому сравнения в значительной мере определяют особенности слога писателя.

Однако не следует думать, что сравнения всегда делают речь выразительной и употребление их неизменно является достоинством стиля. Нужно уметь использовать сравнения, чтобы не оказаться в таком смешном положении, как злополучный автор, о котором А.П. Чехов писал: «У плохого поэта был стих: как саранча летел он на свиданье». Сам А.П. Чехов пародировал подобные неудачные сравнения в своих письмах и записных книжках, например: Почва такая хорошая, что если посадить в землю оглоблю, то через год вырастет тарантас.

Метафора как литературный прием

М. Горький критиковал одного из молодых писателей, который, не вникая в смысл сравнения, «украсил» им фразу: «Мечта о перевороте безжалостно смята царизмом, как бывает сорван порывом бури нежный пух одуванчика». По поводу этого «образа» М. Горький заметил: «Революционное движение 1905–1906 годов нельзя и смешно сравнивать с „одуванчиком“. Тут уж Вы обнаруживаете малограмотность социальную. А для того, чтобы разнести семена одуванчика, — не требуется „порыва бури“, а достаточно дуновения ребенка».

Плохо, если автор придумывает сравнения, чтобы «украсить» свой слог. Засорение речи такими «красивыми» сравнениями в свое время осмеял еще Н.В. Гоголь, заставив Чичикова в беседе с Маниловым использовать такой риторический образ: Да, действительно, чего не потерпел я? Как барка какая-нибудь среди волн, каких гонений!

А как вы, друзья, пользуетесь сравнениями в своих сочинениях? Надеюсь, вы не уподобляетесь авторам, написавшим: «Вчера мы смотрели этот замечательный фильм, он звучал как первая ласточка в новом сериале на военно-патриотическую тему, и она сделала весну»; «Катерина в „темном царстве“ как безгрешная жертва, задавленная палачом Кабанихой…»

Горит восток зарею новой

Вам не кажутся странными эти слова? Почему А.С. Пушкин изображает восход солнца как пожар? Слово горит рисует яркие краски неба, озаренного лучами восходящего солнца. Этот образ основан на сходстве цвета зари и огня; небо по цвету напоминает пламя.

Такой перенос названия с одного предмета на другой на основании их сходства называется метафорой (от греческого слова метафора — «перенесение»). В поэме А.С. Пушкина «Полтава» эта метафора получает особый символический смысл: красная заря воспринимается как предзнаменование кровопролитного сражения.

Художники слова любят использовать метафоры, их употребление придает речи особую выразительность, эмоциональность.

Метафора и её разновидности. Олицетворение, овеществление, метонимия, синекдоха.

В основу метафоризации может быть положено сходство самых различных признаков предметов: их цвета, формы, объема, назначения и т. д. Метафоры, построенные на основании сходства предметов в цвете, особенно часто используются при описании природы: в багрец и золото одетые леса (А.С. Пушкин); В дымных тучах пурпур розы, отблеск янтаря (А.А. Фет). Подобие формы предметов послужило основой для таких метафор: ветви березы С. Есенин назвал шелковыми косами, а любуясь зимним нарядом дерева, написал: Ни пушистых ветках снежною каймой Распустились кисти белой бахромой.

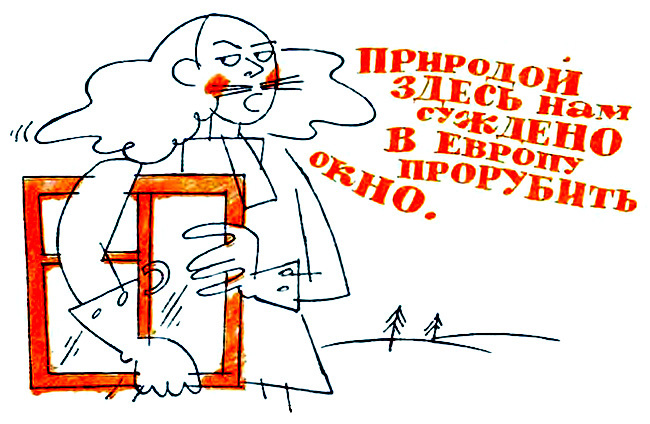

Нередко в метафоре совмещается близость в цвете и форме сопоставляемых предметов. Так, А.С. Пушкин воспел поэтические слезы и серебряную пыль фонтана Бахчисарайского дворца, Ф.И. Тютчев — перлы дождевые после весенней грозы. Сходство в назначении сравниваемых предметов заметил поэт, написав: Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно.

Общие черты в характере действия, состояния создают большие возможности для метафоризации глаголов. Например: Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя; То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя (А.С. Пушкин).

Сходство во временной последовательности явлений открывает путь к такой метафоризации: Я теперь скупее стал в желаньях, Жизнь моя? иль ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью Проскакал на розовом коне. Или еще у С. Есенина: Догорит золотистым пламенем Из телесного воска свеча, И луны часы деревянные Прохрипят мой двенадцатый час.

Закрыть Как отключить рекламу?

Не всегда удается четко определить, в чем заключается сходство, положенное в основу метафоры. Это объясняется тем, что предметы, явления, действия могут сближаться не только на основании внешнего подобия, но и по общности производимого ими впечатления. Таково, например, метафорическое употребление глагола в отрывке из «Золотой розы» К. Паустовского: «Писатель часто бывает удивлен, когда какой-нибудь давно и начисто позабытый случай или какая-нибудь подробность вдруг расцветают в его памяти именно тогда, когда они бывают необходимы для работы». Расцветают цветы, радуя человека своей красотой; такую же радость художнику приносит вовремя пришедшая на память деталь, необходимая для творчества.

Еще Аристотель заметил, что «слагать хорошие метафоры — значит подмечать сходство». Наблюдательный глаз художника слова находит общие черты в самых различных предметах. Неожиданность таких сопоставлений придает метафоре особую выразительность. Так что художественная сила метафор, можно сказать, находится в прямой зависимости от их свежести, новизны.

Некоторые метафоры часто повторяются в речи: Ночь тихо спустилась на землю: Зима окутала все белым покрывалом и т. д. Получая широкое распространение, такие метафоры тускнеют, их образное значение стирается. Не все метафоры стилистически равноценны, не всякая метафора выполняет художественную роль в речи.

Когда человек придумал название для изогнутой трубы — колено, он тоже использовал метафору. Но возникшее при этом новое значение слова не получило эстетической функции, цель переноса наименования здесь чисто практическая: назвать предмет. Для этого используются метафоры, в которых художественный образ отсутствует.

В языке очень много таких («сухих») метафор: хвостик петрушки, усы винограда, нос корабля, глазное яблоко, иголки хвойного дерева, ножки стола. Новые значения слов, развившиеся в результате такой метафоризации, закрепляются в языке и приводятся толковыми словарями. Однако «сухие» метафоры не привлекают внимания художников слова, выступая как обычные наименования предметов, признаков, явлений.

Особый интерес представляют развернутые метафоры. Они возникают в том случае, когда одна метафора влечет за собой новые, связанные с нею по смыслу. Например: Отговорила роща золотая березовым веселым языком. Метафора отговорила «тянет» за собой метафоры золотая и березовый язык: листья вначале желтеют, становятся золотыми, а потом опадают, погибают; а раз носитель действия — роща, то язык ее березовый, веселый.

Развернутые метафоры — особенно яркое средство изобразительности речи. Их любили С. Есенин, В. Маяковский, А. Блок и другие поэты. Вот некоторые примеры такой метафоризации: В саду горит костер рябины красной, Но никого не может он согреть (С.

Есенин); Парадом развернув моих страниц войска, Я прохожу по строчечному фронту; Стихи стоят свинцово-тяжело, готовые и к смерти, и к бессмертной славе. Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло нацеленных зияющих заглавий (В. Маяковский). Иногда поэты разворачивают метафоры в целое стихотворение. Таковы, например, стихотворения «Три ключа» А.С.

Пушкина, «Чаша жизни» М.Ю. Лермонтова и другие.

Источник: litlife.club

# 12585

Проанализируйте средства выразительности в тексте.

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является метафора.

- Это был светлячок – маленькая букашечка, и пел он свою незатейливую песенку о том, что видел: прекрасную картину заката, красивое небо, зелёное море травы, серебряные слёзы росы и любовь.

- А стоит только одному сказать, что он знаком с чудесным светлячком, который блестит, как бриллиант, то другой, конечно, решит во что бы то ни стало стать его другом, за ним третий, четвёртый и так далее, а зачем – никто не знает, просто так повелось.

- Время шло, безжалостно пожирая минуты, часы, дни, годы; светлячок постарел, потускнел, друзей больше у него не было, в гости его не приглашали, им не восхищались.

- Мне так нравится слушать, как ты красиво описываешь природу, небо, солнце, траву.

- Раньше я просто не знал, что это такое, а теперь знаю.

Текст к заданию:

Раскрыть текст

Притча

(1)Солнце садилось. (2)Вокруг пахло вечерней прохладой. (3)Птицы замолчали, уступив место нашему герою. (4)Он вскарабкался на остатки трухлявого пенька, чтобы быть повыше, и запел. (5)Это был светлячок – маленькая букашечка, и пел он свою незатейливую песенку о том, что видел: прекрасную картину заката, красивое небо, зелёное море травы, серебряные слёзы росы и любовь. (6)Он пел о любви к жизни. (7)Он во всём видел любовь. (8)И хоть его вокальные данные были небогатыми, он думал, что поёт прекрасно, ведь у него было так много слушателей, они им восхищались, каждый хотел быть его другом. (9)Но глупый светлячок не понимал, что это всё лишь потому, что он обладал очень необычным свойством: в отличие от панцирей всех остальных светлячков, его панцирь не просто горел зелёным огоньком, а переливался всеми цветами радуги, как гранёный бриллиант. (10)А стоит только одному сказать, что он знаком с чудесным светлячком, который блестит, как бриллиант, то другой, конечно, решит во что бы то ни стало стать его другом, за ним третий, четвёртый и так далее, а зачем – никто не знает, просто так повелось.

(11)Однажды светлячок заметил, что его слушает белокурый мальчик, который сидит рядом в траве, повернув голову к заходящему солнцу.

(12)Светлячок до утра пел мальчику, описывая то, что видит, и придумывая всё новые и новые сравнения, а на рассвете убежал к своим друзьям. (13)Но, пропадая среди лести и восхищения, он всё же иногда прибегал на полянку, где в любое время ждал его мальчик.

(14)Время шло, безжалостно пожирая минуты, часы, дни, годы; светлячок постарел, потускнел, друзей больше у него не было, в гости его не приглашали, им не восхищались. (15)Всё было кончено, и светлячок в отчаянии побрёл на ту же полянку, где ждал его мальчик, подошёл к нему и тяжело вздохнул. (16)Мальчик это услышал и, не поворачивая головы, спросил:

– (17)Что случилось? (18)Тебя так долго не было, и я по тебе соскучился.

– (19)А разве ты не видишь?

– (20)Нет, – ответил мальчик.

– (21)Ну и ладно, – сказал светлячок.

– (22)Расскажи мне, что ты видишь, – попросил мальчик.

– (23)Что? – удивился светлячок.

– (24)Спой свою песенку. (25)Мне так нравится слушать, как ты красиво описываешь природу, небо, солнце, траву… (26)Вот бы хоть раз взглянуть на это.

(27)И тут только светлячок понял, что мальчик слепой и ему всё равно, блестит у светлячка панцирь или нет. (28)Он ему нужен даже без блеска. (29)Он ему нужен!

– (30)Давай я тебе сегодня расскажу про дружбу.

– (31)А что это такое? (32)Ты раньше не пел мне об этом.

– (33)Раньше я просто не знал, что это такое, а теперь знаю.

(Притча)*

* Притча – это небольшой поучительный рассказ.

Источник: gordeevaln.ru

Серебряные слезы это метафора

Luluput 5 лет назад

Светило науки — 9527 ответов — 440041 помощь

робкое дыханье-эпитет;

трели соловья-эпитет;

серебро,колыхание ручья-метафора;

сонного ручья-эпитет;

тени без конца-метафора;

Свет ночной, ночные тени- антитеза;

волшебных изменений-эпитет;

милого лица-эпитет;

дымных тучках-эпитет;

пурпур розы-метафора;

отблеск янтаря-метафора;

Повторы,многосюзие-передача нарастания движения:И лобзания, и слёзы, и заря.

Риторическое восклицание-И заря-заря! усиливает кульминацию.

Особенности:возвышенность-«лобызания»,полное отсутствие глаголов.

Источник: vashurok.com