Бамбук — восточный символ стойкости, долголетия, счастья и духовной истины.

Растущий бамбук символизирует неумирающую любовь, верность, надежность и хорошую удачу семьи. Это символ постоянного роста, власти, крепкого здоровья всей семьи. Один из наиболее мощных символов долголетия, бамбук даёт силу в сложных обстоятельствах и способность пройти без потерь сквозь любую непогоду.

Бамбук — символ изящества, постоянства, гибкости и пластичности, хорошего воспитания, длительной дружбы, долголетия и цветущей старости (постоянно зелен). Бамбук олицетворяет совершенного человека, который может склониться перед бурей, но потом встанет снова.

У китайцев это растение означает долгожительство, сыновнюю добродетель, а также зиму, поскольку, наряду со сливой и сосной, бамбук является одним из трех ее друзей.

Иногда, это символ ученого, который внешне держится гордо, а внутри – пустота и ничтожество.

Бамбуковая семиколенчатая палочка означает семь степеней инициации и колдовства.

Бамбук — интересные факты

Бамбук изображенный с ласточкой олицетворяет дружбу; с журавлем – пожелание долгой жизни и счастья.

У японцев бамбук символизирует преданность и правдивость.

Полый ствол бамбука символизирует скромность, а его вечнозеленая неизменчивость и «худоба» — преклонный возраст. Положенные в огонь куски бамбука лопаются с громким треском и изгоняют злых духов.

Бамбук в буддизме символ силы и гибкости — способствует восстановлению баланса энергий инь и ян.

Ветка бамбука является атрибутом кроткой Гуань-инь, богини милосердия.

Бамбук растет по всей территории Китая, вплоть до северного Пекина. Свою репутацию символа долголетия он получил благодаря своей прочности и стойкости. Это растение, по сути являющееся травой, вырастает выше многих деревьев, может расти практически везде и при любых погодных условиях, будь то холод или жара.

Бамбук остается зеленым в течение всего года, и цветет даже зимой, что придает ему дополнительные значения выносливости и защиты. Зимой многие китайские дома защищают от холодного северного ветра бамбуковые рощи. Таким образом, полоса бамбука в северной части сада означает защиту.

Когда дует сильный ветер, бамбук может подчиниться ветру, приспособиться и согнуться под его напором до самой земли, но после он снова выпрямится, как ни в чем не бывало! Это прекрасный пример того, как следует встречать жизненные трудности — не изменяя самому себе. Такая чудесная метафора человеческой жизни и природы, конечно же, вдохновляет многих каллиграфов и художников.

Бамбук охотно изображают (вместе с хризантемами, соснами и цветущими сливами) на рисунках в технике туши.

Если бамбук изображён вместе с журавлем, то это означает пожелание долгой жизни и счастья, с ласточкой — олицетворение дружбы.

Бамбук на картинах всегда символизирует лето, искренность и силу. Известно более 140 сортов бамбука, и любой художник может найти свой любимый сорт. Кроме того, внешний вид растения очень зависит от погоды и времени года. Бамбук в дождь, бамбук под снегом, цветущий бамбук, ветки бамбука под ветром – это излюбленные сюжеты художников.

Бамбук /Bamboo | Интересные факты

Знаменитые китайские художники- эрудиты проводили всю жизнь, совершенствуя мастерство изображения бамбука. Для бамбука выбирали зелёный, красный или фиолетовый цвета. Однако, считается, что лучше всего передает оттенки бамбука традиционная тушь черного цвета.

Узлы на стебле рассматривались часто как ступени на пути к высшему познанию.

В Японии пробивающиеся из земли молодые побеги бамбука символизируют вечную молодость и неукротимую силу.

Китайцы изготавливали флейты из бамбука и с ее помощью призывали добрых духов. Для этого надо было вырезать на флейте имя доброго духа и сыграть на ней импровизированную мелодию.

Бамбук использовали для исполнения желаний. Для этого надо было вырезать на куске бамбука то, что хотелось получить и закопать в землю в глухом месте.

Для защиты — на бамбуке вырезали символ защиты и сажали в землю у дома. (Бамбук очень легко приживался и быстро рос). Растущий у дома бамбук приносил счастье обитателям.

Из бамбука изготавливали инструменты для каллиграфического письма, поэтому он был священным растением для буддийских и даосских ученых и художников, которые также высоко ценили его красоту.

Существует много мифов о различных разновидностях бамбука (а их выделяют около десятка):

— Бамбук с гладким сплошным стеблем означает жизнь без болезней и травм, т.к. с его прочностью связывается отличное здоровье.

— Пятнистый бамбук символизирует вечную любовь и верность, поскольку его ассоциируют со слезами супруги императора.

— Колючий бамбук, имеющий листьев больше, чем стеблей, подарит своему владельцу долгую жизнь в счастливой семье.

Тем, кто стремится к успешной карьере и творческому долголетию, можно порекомендовать приобрести в свой рабочий или домашний кабинет классическую китайскую картину, изображающую лиственный бамбук.

В давние времена бамбуковые рощи ассоциировались с ци долголетия, а сегодня каждый, кто хочет привлечь эту энергию в свое жилище, может поставить комнатный бамбук в горшке в передней части дома или восточном секторе сада. Этот сектор относится к стихии Дерева, поэтому он идеален для размещения живых растений.

история по теме:

У знаменитого художника был ученик, который как-то спросил, как рисовать бамбук. Учитель не сказал: ему возьми кисть и нанеси на бумагу или шелк такие-то штрихи. Он не сказал ничего ни о кисти, ни о красках, ни даже о рисовании вообще. Он только сказал: если хочешь научиться рисовать бамбук, научись сначала его видеть.

Это трезвая мысль: разве можно спешить рисовать предмет, не успев его толком рассмотреть? — но именно так поступают многие художники, по крайней мере, любители. И вот ученик стал просто смотреть. Он смотрел на стебли, смотрел на листья. Смотрел на них в туман, в дождь и при лунном свете. Смотрел на них весной, осенью и зимой.

Он смотрел на большие бамбуковые деревья и на маленькие. Смотрел на них, когда они были зелеными и когда они желтели, когда они были свежими и упругими и когда они сохли и увядали. Так он провел несколько лет — просто глядя на бамбук. Он по-настоящему познал бамбук, по- настоящему увидел его. И так, глядя на него, познавая его, он стал с бамбуком одним целым.

Его жизнь стала жизнью бамбука, а жизнь бамбука — его жизнью. И только тогда он стал рисовать бамбук, и можете быть уверены, что у него получился настоящий бамбук. Можно даже сказать, что бамбук стал рисовать бамбук.

Согласно буддизму — по крайней мере, буддизму дальневосточному, традициям Японии и Китая и, особенно, школам чань и дзэн, — такой и должна быть наша позиция по отношению к материальным вещам. Именно таким должно быть наше отношение ко всей природе, и не только к бамбуку, но и к солнцу, луне, звездам, земле, к деревьям, цветам и людям. Мы должны учиться смотреть, видеть и осознавать и благодаря этому становиться чрезвычайно восприимчивыми. Благодаря такой восприимчивости мы сможем стать единым целым или хотя бы слиться с вещами. А достигнув, такого единства, понимания глубокого родства и глубокого слияния со всеми вещами, мы сможем творить, по-настоящему творить, если у нас есть к этому способности.

Источник: anchiktigra.livejournal.com

Как читать и понимать хайку

Жанр хайку произошел от другого классического жанра — пятистишия танка в 31 слог, известного с VIII века. В танка присутствовала цезура, в этом месте она «разломилась» на две части, получилось трехстишие в 17 слогов и двустишие в 14 слогов — своеобразный диалог, который часто сочинялся двумя авторами. Вот это первоначальное трехстишие носило название хокку, что буквально означает «начальные строфы». Затем, когда трехстишие получило самостоятельное значение, стало жанром со своими сложными законами, его стали называть хайку.

Японский гений находит себя в краткости. Трехстишие хайку — самый лаконичный жанр японской поэзии: всего 17 слогов по 5–7–5 мор Мо́ра — единица измерения количества (долготы) стопы. За мору принимается время, требуемое для произнесения краткого слога. в строке. В 17-сложном стихотворении всего три-четыре значимых слова.

По-японски хайку записывается в одну строку сверху вниз. На европейских языках хайку записывается в три строки. Рифмы японская поэзия не знает, к IХ веку сложилась фонетика японского языка, включающая всего 5 гласных (а, и, у, э, о) и 10 согласных (кроме озвонченных). При такой фонетической скудости никакая интересная рифма невозможна. Формально стихотворение держится на счете слогов.

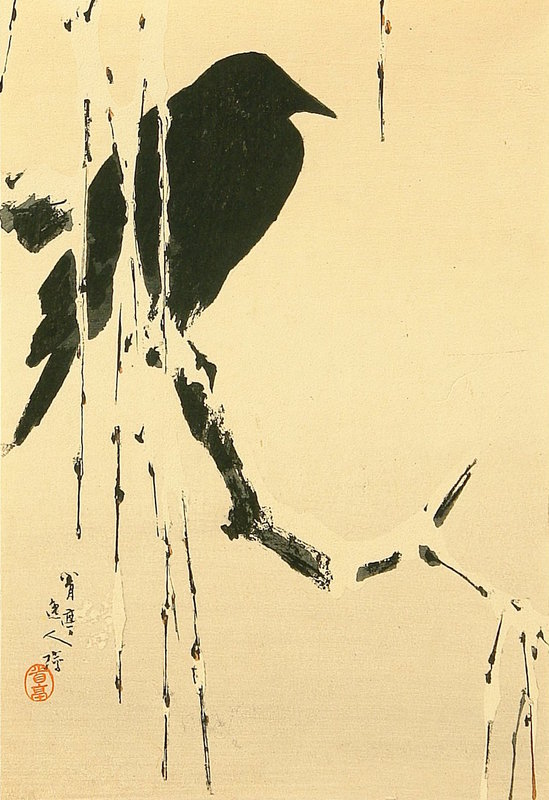

До ХVII века на сочинение хайку смотрели как на игру. Серьезным жанром хайку стал с появлением на литературной сцене поэта Мацуо Басё. В 1681 году он написал знаменитое стихотворение о во́роне и совершенно изменил мир хайку:

На мертвой ветке

Чернеет ворон.

Осенний вечер. Перевод Константина Бальмонта.

Отметим, что русский символист старшего поколения Константин Бальмонт в этом переводе заменил «сухую» ветку на «мертвую», излишне, по законам японского стихосложения, драматизировав это стихотворение. В переводе оказывается нарушено правило избегать оценочных слов, определений вообще, кроме самых обыкновенных. «Слова хайку» (хайго) должны отличаться нарочитой, точно выверенной простотой, трудно достижимой, но ясно ощущаемой пресностью. Тем не менее этот перевод правильно передает атмосферу, созданную Басё в этом хайку, ставшем классическим, тоску одиночества, вселенскую печаль.

Существует еще один перевод этого стихотворения:

На голой ветке

Ворон сидит одиноко.

Осенний вечер! Здесь и далее — переводы Веры Марковой.

Здесь переводчица прибавила слово «одиноко», которое отсутствует в японском тексте, тем не менее включение его оправданно, так как «печальное одиночество осенним вечером» — это главная тема этого хайку. Оба перевода оцениваются критикой очень высоко.

Однако очевидно, что стихотворение устроено еще проще, чем это представили переводчики. Если дать его буквальный перевод и разместить в одну строку, как записывают хайку японцы, то получится такое предельно краткое высказывание:

На сухой ветке / ворон сидит / осенние сумерки

Как мы видим, в оригинале отсутствует слово «черный», оно только подразумевается. Образ «озябший ворон на оголившемся дереве» по происхождению китайский. «Осенние сумерки» (аки-но курэ) можно трактовать и как «позднюю осень», и как «вечер осени». Монохромность — качество, высоко ценимое в искусстве хайку; изображено время дня и года, стирающее все краски.

Хайку — менее всего описание. Нужно не описывать, говорили классики, а называть вещи (буквально «давать имена вещам» — на-о нору) предельно простыми словами и так, словно называешь их впервые.

Хайку — не миниатюры, как их долго называли в Европе. Крупнейший поэт хайку конца ХIХ — начала ХХ века, рано умерший от туберкулеза Масаока Сики писал, что хайку вмещает в себя весь мир: бушующий океан, землетрясения, тайфуны, небо и звезды — всю землю с высочайшими вершинами и глубочайшими морскими впадинами. Пространство хайку безмерно, бесконечно. Кроме того, хайку иcпытывает тяготение к объединению в циклы, в поэтические дневники — и часто длиною в жизнь, так что краткость хайку может превращаться в свою противоположность: в длиннейшие произведения — собрания стихотворений (правда, дискретного, прерывающегося характера).

А вот течение времени, прошлое и будущее хайку не изображает, хайку — это краткий момент настоящего — и только. Вот пример хайку Иссы — наверное, самого любимого поэта в Японии:

Как вишня расцвела!

Она с коня согнала

И князя-гордеца.

Мимолетность — имманентное свойство жизни в понимании японцев, без нее жизнь не имеет цены и смысла. Мимолетность тем прекрасна и печальна, что природа ее непостоянна, изменчива.

Не следует считать хайку пейзажной лирикой. Сами японцы никогда не писали о хайку в таком духе, хотя и признают, что главная тема хайку — это «поэт и его пейзаж».

Важное место в поэзии хайку занимает связь с четырьмя временами года — осенью, зимой, весной и летом. Мудрецы говорили: «Кто видел времена года, тот видел все». То есть видел рождение, взросление, любовь, новое рождение и смерть. Поэтому в классических хайку необходимый элемент — это «сезонное слово» (киго), которое связывает стихотворение с временем года.

Иногда эти слова с трудом распознаются иностранцами, но японцам они все известны. Сейчас в японских сетях отыскиваются подробные базы данных киго, некоторые насчитывают тысячи слов.

В вышеприведенном хайку о вороне сезонное слово очень простое — «осень». Колорит этого стихотворения — очень темный, подчеркнутый атмосферой осеннего вечера, буквально «сумерек осени», то есть черное на фоне сгущающихся сумерек.

Посмотрите, как изящно Басё вводит обязательную примету сезона в стихотворение о разлуке:

За колосок ячменя

Я схватился, ища опоры.

Как труден разлуки миг!

«Колосок ячменя» прямо указывает на конец лета.

Или в трагическом стихотворении поэтессы Тиё-ни на смерть маленького сына:

О мой ловец стрекоз!

Куда в неведомой стране

Ты нынче забежал?

«Стрекоза» — сезонное слово для лета.

Еще одно «летнее» стихотворение Басё:

Летние травы!

Вот они, воинов павших

Грезы о славе.

Басё называют поэтом странствий: он много бродил по Японии в поисках истинных хайку, причем, отправляясь в путь, не заботился о еде, ночлеге, бродягах, превратностях пути в глухих горах. В пути его сопровождал страх смерти. Знаком этого страха стал образ «Костей, белеющих в поле» — так называлась первая книга его поэтического дневника, написанного в жанре хайбун («проза в стиле хайку»):

Может быть, кости мои

Выбелит ветер. Он в сердце

Холодом мне дохнул.

После Басё тема «смерть в пути» стала канонической. Вот его последнее стихотворение «Предсмертная песня»:

В пути я занемог,

И все бежит, кружит мой сон

По выжженным полям.

Подражая Басё, поэты хайку перед смертью всегда слагали «последние строфы».

«Истинные» (макото-но) стихи Басё, Бусона, Иссы близки нашим современникам. Историческая дистанция как бы снята в них благодаря неизменности языка хайку, его формульной природы, сохранявшейся на протяжении всей истории жанра с ХV века до нынешнего дня.

Главное в миросозерцании хайкаиста — острая личная заинтересованность в форме вещей, их сущности, связях. Вспомним слова Басё: «Учись у сосны, что такое сосна, учись у бамбука, что такое бамбук». Японскими поэтами культивировалось медитативное созерцание природы, вглядывание в предметы, окружающие человека в мире, в бесконечный круговорот вещей в природе, в ее телесные, чувственные черты. Цель поэта — наблюдать природу и интуитивно усматривать ее связи с миром человека; хайкаисты отвергали безо́бразность, беспредметность, утилитарность, абстрагирование.

Басё создал не только стихи хайку и прозу хайбун, но и образ поэта-странника — благородного мужа, внешне аскетичного, в нищем платье, далекого от всего мирского, но и осознающего печальную сопричастность ко всему, происходящему в мире, проповедующего сознательное «опрощение». Поэту хайку свойственна одержимость странствиями, дзен-буддийское умение великое воплощать в малом, осознание бренности мира, хрупкости и изменчивости жизни, одиночества человека во вселенной, терпкой горечи бытия, ощущение неразрывности природы и человека, сверхчувствительность ко всем явлениям природы и смене времен года.

Идеал такого человека — бедность, простота, искренность, состояние духовной сосредоточенности, необходимое для постижения вещей, но и легкость, прозрачность стиха, умение изображать вечное в текущем.

В конце этих заметок приведем два стихотворения Иссы — поэта, который с нежностью относился ко всему малому, хрупкому, беззащитному:

Тихо, тихо ползи,

Улитка, по склону Фудзи,

Вверх, до самых высот!Укрывшись под мостом,

Спит зимней снежной ночью

Бездомное дитя.

Источник: arzamas.academy

Неудача — это узел на побеге бамбука: чему нас учит японская философия ваби-саби

Ваби-саби — возникшее в Японии в XII-XIII веках эстетико-философское мировоззрение, в котором до сих пор можно найти важные для современного человека постулаты. О том, как японцы учат нас находить связи между ходом жизни и природными явлениями для принятия реальности и неизбежности перемен, рассказывает практикующий психолог Екатерина Давыдова

Современные психотерапевтические подходы во многом тесно переплетаются с восточной философией. Дзен-буддизмом вдохновлялся психоаналитик Эрих Фромм, считавший его важным для развития своих собственных взглядов. На восточных традициях основана и научно-доказательная практика развития осознанности и концентрации внимания mindfulness. Восточные практики оказали влияние и на Карла Густава Юнга, основателя направления аналитической психологии. В частности, он придавал большое значение мандалам (изначально использовавшимся в рамках буддийской школы медитации), считая их хорошим инструментом для работы с бессознательным.

Японское понятие «икигай», которое можно перевести на русский язык как «смысл жизни», предлагают в качестве своеобразного внутреннего девиза, позволяющего всегда чувствовать то, ради чего стоит просыпаться по утрам. Искусство кинцуги (техника реставрации битой керамики с помощью лака, смешанного с золотым порошком) используется как метафора жизни, оставляющей на нас «трещинки», которые говорят о том, что у нас есть личная история, которую стоит ценить, а не прятать. А содержащиеся в японском мировоззрении эстетика простоты и несовершенства, практика наблюдения за мимолетной жизнью природы, «присутствие» в моменте и минимализм помогут избежать сенсорной перегрузки.

Как возник философский концепт ваби-саби

Бет Кемптон, автор книги «Wabi Sabi. Японские секреты истинного счастья в неидеальном мире», так определяет это понятие: «Ваби-саби состоит из двух отдельных слов. Ваби — это красота в простоте, обретение духовного богатства и безмятежности через отстранение от материального мира. Саби связано с течением времени: все растет, меняется, стареет, распадается.

И старение изменяет визуальную природу всего сущего». Понятие «ваби» буквально означает «приглушенный вкус», становясь метафорой красоты среди суровых реалий. Слово «саби» переводится как «безмятежность» и является однокоренным с глаголом «сабиру», означающим «ржаветь», «проявлять признаки старения».

Эстетика ваби-саби, вызывающая чувство особенности момента и ностальгии, встречается в стихах Мацуо Басё:

«Здесь когда-то замок стоял…

Пусть мне первый расскажет о нем

Бьющий в старом колодце родник».

Источник: www.forbes.ru