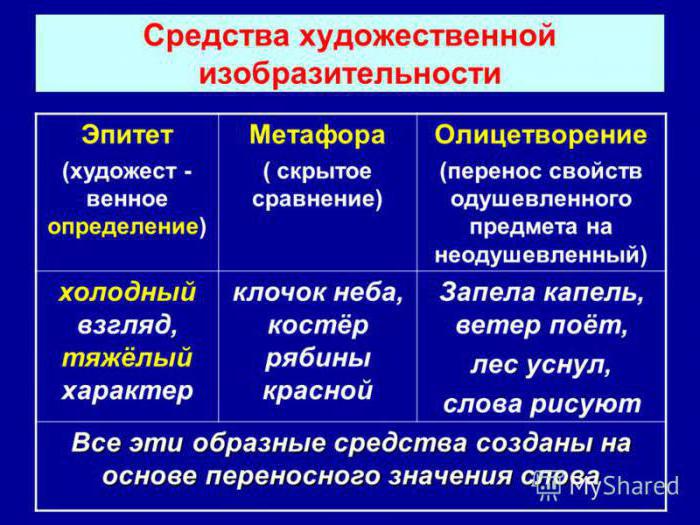

Олицетворение, метафора и эпитет, о которых мы сейчас поговорим, являются очень распространенными терминами в литературе, и их часто путают. На самом деле ничего сложного в этих понятиях нет, и надо лишь простым языком объяснить что есть что, к чему и призвана данная статья.

Но прежде чем сделать сравнение олицетворения, метафоры и эпитета, давайте посмотрим на короткие определения этих средств выражения.

Олицетворение как средство выразительности речи

Определение такого приема в литературе, как олицетворение, очень простое. Когда автор наделяет что-то неодушевленное, например, предметы или растения, свойствами и качествами человека, это называют олицетворением. Вот несколько примеров такого подхода ярче выразить мысль и затронуть чувства читателя, заставить его проникнуться темой: лес тихо спит; весна — юная дева; ветер завывает.

Но не только предметы могут проявлять качества и чувства, свойственные людям, иногда это касается просто отвлеченных понятий или явлений, например: подкралась ночь — понятно, что подкрасться может человек или животное, в конце концов, но никак не такое явление как ночь.

ЕГЭ по Литературе 2022. Теория — Эпитет, метафора, олицетворение

Чем является олицетворение, мы разобрались, обратите теперь внимание на кокретный пример в строчках Михаила Лермонтова:

Выхожу один я на дорогу,

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу

И звезда с звездою говорит.

Звезды не умеют разговаривать, но чтобы выразительнее высказаться, поэт здесь использует такое эффективное средство как олицетворение.

Конкретные отличия олицетворения от метафоры и эпитета

Метафору вообще часто путают с другими понятиями в литературе, а все потому, что в школьных учебниках и справочниках слишком мудрёно дается определение. Мы не будем мудрствовать, потому что нас интересует самая суть. Олицетворение, метафора и эпитет действительно похожи по своим свойствам, но у них есть существенные отличия.

По большому счету, когда один предмет наделяется свойствами другого, возникает понятие метафоры. Например, «в лесу родилась ёлочка» — дерево не может родиться, автор этих строк взял свойство человека рождаться и перенёс его на ёлку, получилась метафора. Другой пример — «золотые руки» или «бежит ручей».

Понимать вышесказанное нам важно, чтобы точно знать, чем отличается олицетворение от метафоры и эпитета. Нам осталось разобраться с эпитетом.

Здесь тоже все очень просто. Вот мы имеет какое-то слово, например, меч. Представим, что нам надо его использовать в стихотворении, но просто так сказать, что «при мне висит меч» как-то скучно. Мы хотим усилить это слово, подчеркнув, что он давно служит верой и правдой. Применив эпитет, наш меч стал верным, и получилась строчка: «при мне висит мой верный меч».

Точно так же можно сказать, что мы не просто любим, а горячо, а мороз трескучий.

Итак, мы разобрались с олицетворением, метафорой и эпитетом. Все эти средства выражения речи очень эффективны, теперь легче будет их не только распознавать в тексте, но и применять, в чем нам очень помогло сравнение этих терминов.

Средства художественной выразительности. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет.

Источник: reedcafe.ru

Эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения: определения, примеры

Эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения — все это средства художественной выразительности, активно применяемые в русском литературном языке. Их существует огромное многообразие. Они необходимы для того, чтобы сделать язык ярким и выразительным, усилить художественные образы, привлечь внимание читателя к мысли, которую хочет донести автор.

Какими бывают средства художественной выразительности?

Эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения относятся к разным группам средств художественной выразительности.

Ученые-лингвисты выделяют звуковые или фонетические изобразительные средства. Лексические — это те, которые связаны с определенным словом, то есть лексемой. Если выразительное средство охватывает словосочетание или целое предложение, то оно является синтаксическим.

Отдельно также рассматривают фразеологические средства (в их основе лежат фразеологизмы), тропы (особые обороты речи, используемые в переносном значении).

Где используются средства художественной выразительности?

Стоит отметить, что средства художественной выразительности применяются не только в литературы, но и в различных сферах общения.

Наиболее часто эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения можно встретить, конечно, в художественной и публицистической речи. На также они присутствуют в разговорном и даже научном стилях. Они играют огромную роль, так как помогают автору воплотить в жизнь свой художественный замысел, свой образ. Полезны они и для читателя. С их помощью он может проникнуть в потайной мир создателя произведения, лучше понять и вникнуть в авторский замысел.

Эпитет

Эпитеты в стихах — один их самых распространенных литературных приемов. Удивительно, что эпитет может быть не только прилагательным, но и наречием, существительным и даже числительным (распространенный пример — вторая жизнь).

Большинство литературоведов рассматривают эпитет как один из основных приемов в поэтическом творчестве, украшающим стихотворную речь.

Если обратиться к истокам этого слова, то оно произошло от древнегреческого понятия, обозначающего в дословном переводе «приложенный». То есть являющееся дополнением к основному слову, главная функция которого сделать основную мысль понятнее и выразительнее. Чаще всего эпитет стоит перед основным словом или выражением.

Как и все средства художественной выразительности, эпитеты развивались от одной литературной эпохи к другой. Так, в фольклоре, то есть в народном творчестве, роль эпитетов в тексте весьма велика. Они описывают свойства предметов, либо явлений. Выделяют их ключевые особенности, при этом чрезвычайно редко обращаются к эмоциональной составляющей.

Позже роль эпитетов в литературе меняется. Она значительно расширяется. Этому средству художественной выразительности придают новые свойства и наполняют не присущими ему ранее функциями. Особенно это становится заметно у поэтов Серебряного века.

В наши дни, особенно в постмодернистских литературных произведениях, структура эпитета усложнилась еще сильнее. Усилилось и смысловое наполнение этого тропа, приводящее к удивительно выразительным приемам. Например: пеленки золотились.

Функция эпитетов

Определения эпитет, метафора, олицетворение, сравнение сводятся к одному — все это художественные средства, придающие выпуклость и выразительность нашей речи. Как литературной, так и разговорной. Особая функция эпитета — это еще и сильная эмоциональность.

Эти средства художественной выразительности, а особенно эпитеты, помогают читателям или слушателям воочию представить, о чем говорит или пишет автор, понять, как он относится к этому предмету.

Эпитеты служат для реалистичного воссоздания исторической эпохи, определенной социальной группы или народа. С их помощью мы можем представить, как говорили эти люди, какие слова окрашивали их речь.

Что такое метафора?

В переводе с древнегреческого языка метафора — это «перенос значения». Это как нельзя лучше характеризует это понятие.

Метафора может быть как отдельным словом, так и целым выражением, которое употребляется автором в переносном значении. В основе этого средства художественной выразительности лежит сравнение предмета, который пока не назван, с каким-то другим на основе их общего признака.

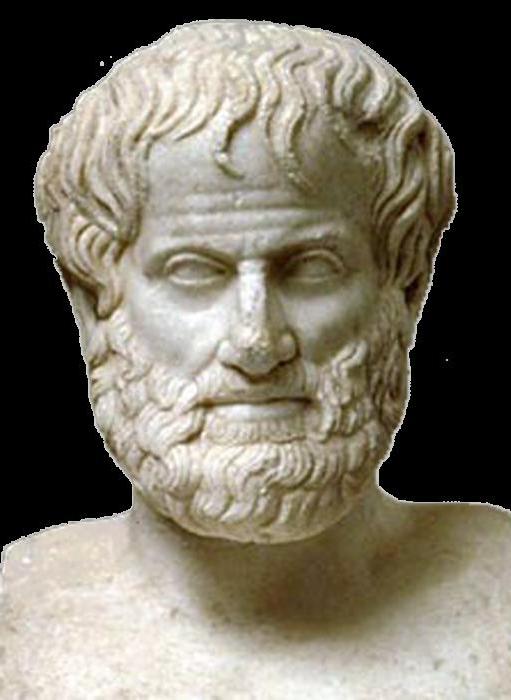

В отличие от большинства других литературных терминов, у метафоры есть конкретный автор. Это известный философ Древней Греции — Аристотель. Первоначальное рождение этого термина связано с представлениями Аристотеля об искусстве как о методе подражания жизни.

При этом те метафоры, которые использовал Аристотель, практически невозможно отличить от литературного преувеличения (гиперболы), обычного сравнения или олицетворения. Он понимал метафору намного шире, чем современные литературоведы.

Примеры употребления метафоры в литературной речи

Эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения активно применяются в художественных произведениях. Причем для многих авторов именно метафоры становится эстетической самоцелью, порой полностью вытесняя первоначальное значение слова.

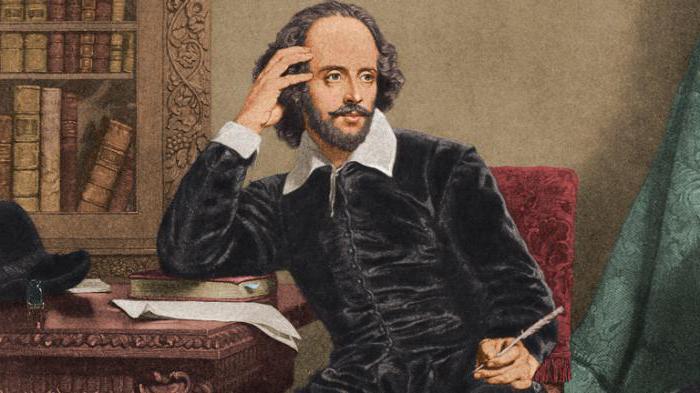

В качестве примера литературные исследователи приводят в пример известного английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Для него нередко важен не житейский исходный смысл конкретного высказывания, а приобретаемое им метафорическое значение, новый неожиданный смысл.

Для тех читателей и исследователей, кто был воспитан на аристотелевском понимании принципов литературы, это было непривычно и даже непонятно. Так, на этом основании не признавал поэзию Шекспира Лев Толстой. Его точки зрения в России XIX века придерживались многие читатели английского драматурга.

При этом с развитием литературы метафора начинает не только отражать, но и сама творить окружающую нас жизнь. Яркий пример из классической русской литературы — повесть Николая Васильевича Гоголя «Нос». Нос коллежского асессора Ковалева, отправившийся в собственное путешествие по Петербургу, это не только гипербола, олицетворение и сравнение, но и метафора, которая придает этому образу новый неожиданный смысл.

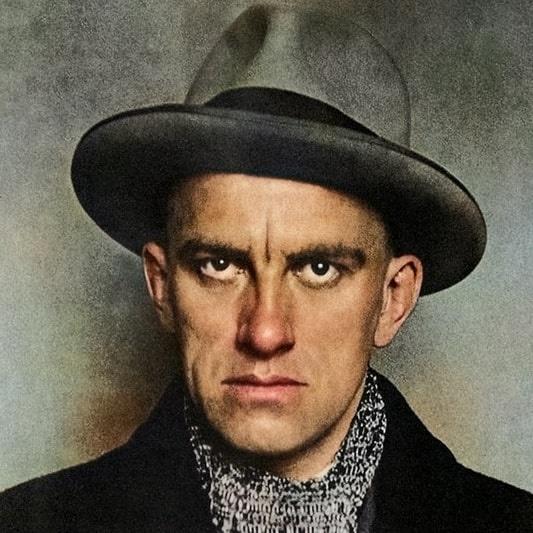

Показателен пример поэтов-футуристов, творивших в России в начале XX века. Их главной целью было максимально отдалить метафору от ее первоначального смысла. Такими приемами часто пользовался Владимир Маяковский. Пример, заглавие его поэмы «Облако в штанах».

При этом после Октябрьской революции употреблять метафору стали намного реже. Советские поэты и писатели стремились к ясности и прямолинейности, поэтому необходимость в употреблении слова и выражения в переносном смысле отпала.

Хотя совсем без метафоры представить себе художественное произведение, даже советских авторов, невозможно. Слова-метафоры встречаются практически у всех. У Аркадия Гайдара в «Судьбе барабанщика» можно встретить такую фразу — «Вот мы и разошлись. Топот смолк, и в поле пусто».

В советской поэзии 70-х годов Константин Кедров вводит в оборот понятие «метаметафора» или как ее еще называют «метафора в квадрате». У метафоры появляется новая отличительная черта — она постоянно участвует в развитии литературного языка. А также речи и самой культуры в целом.

Для этого метафоры постоянно употребляют, рассказывая о новейших источниках знаний и информации, используют ее для описания современных достижений человечества в науке и технике.

Олицетворение

Для того чтобы разобраться, что такое олицетворение в литературе, обратимся к происхождению этого понятия. Как и большинство литературоведческих терминов, оно уходит своими корнями в древнегреческий язык. В дословном переводе означает «лицо» и «делаю».

С помощью этого литературного приема природные силы и явления, неодушевленные объекты обретают свойства и приметы, присущие человеку. Как бы одушевляются автором. Например, им могут придать свойства человеческой психики.

Такие приемы часто используют не только в современной художественной литературе, но и в мифологии, и религии, в магии и культах. Олицетворение было ключевым средством художественной выразительности в сказаниях и притчах, в которых древнему человеку объяснялось, как устроен мир, что стоит за природными явлениями. Они одушевлялись, наделялись человеческими качествами, ассоциировались с богами или сверхлюдьми. Так древнему человеку было проще принять и понять окружающую его действительность.

Примеры олицетворений

Понять, что такое олицетворение в литературе, нам помогут примеры конкретных текстов. Так, в русской народной песне автор утверждает, что «лыко горем подпоясалось».

С помощью олицетворения появляется особое миросозерцание. Для него характерно ненаучное представление о природных явлениях. Когда, например, гром ворчит как старик, или солнце воспринимается не как неодушевленный космический объект, а как конкретный бог по имени Гелиос.

Сравнение

Для того чтобы разобраться в основных современных средствах художественной выразительности, важно понять, что такое сравнение в литературе. Примеры в этом нам помогут. У Заболоцкого встречаем: «Раньше он был звонкий, точно птица» или Пушкина: «Он бежал быстрее лошади».

Очень часто сравнения используются в русском народном творчестве. Так мы наглядно видим, что это троп, в котором один предмет или явление уподобляются другому на основании какого-го общего для них признака. Цель сравнения — найти в описываемом объекте новые и важные свойства для субъекта художественного высказывания.

Подобной цели служит метафора, эпитеты, сравнения, олицетворения. Таблица, в которой представлены все эти понятия, помогает наглядно разобраться в том, чем они отличаются друг от друга.

Виды сравнений

Рассмотрим для детального понимания, что такое сравнение в литературе, примеры и разновидности этого тропа.

Он может использоваться в виде сравнительного оборота: мужик глуп, как свинья.

Бывают сравнения бессоюзные: мой дом — моя крепость.

Часто сравнения образуются за счет существительного в творительном падеже. Классический пример: он ходит гоголем.

Источник: www.syl.ru

Что такое олицетворение и как отличить его от метафоры?

В художественной литературе часто можно встретить интересные образы, которые противоречат действительности, но очень удачно передают признаки тех или иных явлений. Вам наверняка приходилось слышать фразы «закатилось солнце» или «дремлет тополь». Вполне очевидно, что тополь не может дремать, а солнце не закатывается. Однако подобные образы оживляют повествование и наделяет его особыми чертами. Все это – заслуга олицетворений.

Олицетворение: что это такое и для чего используется?

Как и любой художественный троп, олицетворение применяется для усиления качеств и характеристик предмета или явления. Мы часто слышим выражения вроде таких: «тучи плывут», «ива плачет» и так далее. Вполне очевидно, что растение не может плакать, а тучи не умеют плавать. Однако мы так часто употребляем эти образы, что не задумываемся о том, что это не соответствует действительности.

Простыми словами олицетворение – это передача растениям, явлениям, животным и предметам умений, навыков и качеств, которые чаще всего присущи именно человеку.

Кратко разберём, что такое олицетворение и как правильно использовать его в тексте.

Что такое олицетворение: понятие и признаки

Олицетворение в русском языке – это приём, суть которого заключается в наделении человеческими качествами (персонификации) явления и предметы.

Чтобы было проще запомнить значение слова «олицетворение», разберём его суть:

- Оно происходит от глагола олицетворять;

- Оно пришло из греческого языка. В точном переводе олицетворение – это персонификация, которая и означает наделение чего-либо неживого человеческими качествами, умениями и навыками;

- Его сущность заключается в наделении чего-либо неживого человеческими чертами;

- Оно может воплощать стихийные силы или природные явления в образе какого-либо живого существа;

- В его понятие входит воплощение какой-либо идеи или конкретной черты характера или свойства личности человека или существа;

- С помощью него можно передать конкретное свойство предмета или явления посредством яркого образа.

Примеры олицетворений можно встретить в повседневной жизни. Они мелькают в речи каждого человека:

- Бегущие стрелки;

- Идущие часы;

- Время несётся;

- Родившийся месяц;

- Шепчущиеся деревья;

- Дела идут в гору.

Наши предки не знали, что такое олицетворение, но в литературе, народном творчестве и сказках постоянно встречаются примеры так называемого «одушевления» предметов. Найдутся и глядящие пироги, и убегающие буханки свежего хлеба.

Запомните определение олицетворения, чтобы не путать его с другими тропами. Всегда вспоминайте примеры с бегущими стрелками или делами, которые пошли в горы. Так проще отличить олицетворение от метафоры и эпитета.

Зачем использовать олицетворение?

Без ярких образов текст теряет свою изюминку. С помощью персонификации можно более точно передать признаки каких-либо явлений и точно описать их сущность. Удачные примеры подобных образов из басен, поговорок и стихотворений входят в повседневную речь даже тогда, когда мы не задумываемся об этом.

Умелый писатель сможет найти то качество, которое отлично передаст сущность явления и позволит раз и навсегда запомнить его особенности.

Можно долго спорить о том, что такое олицетворение в русском языке и литературе, но одно бесспорно – без него мы потеряли бы богатейший культурный пласт.

Как отличить метафору от олицетворения?

Некоторые тропы очень похожи друг на друга. Олицетворение, метафоры и эпитеты очень часто встречаются в одном предложении, из-за чего возникают проблемы с определением правильного названия приёма.

Разберём на примерах олицетворений и метафор, чтобы увидеть разницу:

Деревья, покачиваемые ветерком, зашептались;

Скрипи, моё перо, мой коготок, мой посох.

В первом предложении представлен пример классического олицетворения. Деревья не могут шептаться – это наделение человеческими качествами.

А вот во втором можно ошибиться из-за сочетания «скрипи, перо». Метафора используется для сравнения двух похожих предметов или явлений. В данном предложении перо отождествляется с коготком и посохом.

Выделим то, чем метафора отличается от олицетворения:

- Метафора завуалированно сравнивает два предмета или явления, делая акцент на их качествах, олицетворение же наделяет что-либо человеческими качествами;

- В метафоре имеется скрытый смысл, а в олицетворении он очевиден.

Итак, разница метафоры и олицетворения скрыта как форме выражения, так и в смысловой части. Перед тем, как записать ответ в задании, попробуйте задать себе вопрос: нет ли скрытого подтекста?

В первом предложении используется олицетворение, а во втором – метафора, так как кот является живым существом.

Запомним: то, что называется олицетворением, всегда относится только к неживым предметам или явлениям. Метафора же является скрытым сравнением и может относиться как к живым, так и к неживым объектам.

Примеры олицетворения в разных источниках

Олицетворение может встречаться в пословицах, баснях, художественных текстах, текстах песен и даже заданиях по русскому языку. Разберём на конкретных примерах, что такое олицетворение и как грамотно использовать его в тексте.

Примеры олицетворений в пословицах и поговорках

Пословицы и поговорки – настоящий кладезь олицетворений. Наши предки очень часто использовали одушевления для передачи своего жизненного опыта будущим поколениям.

Нашла коса на камень;

Дело мастера боится;

Хмель шумит – ум молчит;

Копейка рубль бережёт;

Пришла беда – отворяй ворота;

Глаза боятся, а руки делают;

Бумага всё стерпит;

Всяк кулик своё болото хвалит;

Терпенье и труд все перетрут.

Примеры олицетворений в баснях

В баснях Крылова олицетворения встречаются почти во всех строфах. Вот, например:

«Стрекоза и Муравей»:

«Попрыгунья Стрекоза

Лето красное пропела:

Оглянуться не успела,

Как зима катит в глаза.

Помертвело чисто поле;

Нет уж дней тех светлых боле,

Как под каждым ей листком

Был готов и стол и дом.»

Примеры олицетворения в литературе

Олицетворение в литературе встречается чаще всего. Без него стихотворения и проза были бы слишком скучными, лишились бы ярких образов.

Яркие примеры олицетворений в литературе чаще всего встречаются в стихотворениях о природе.

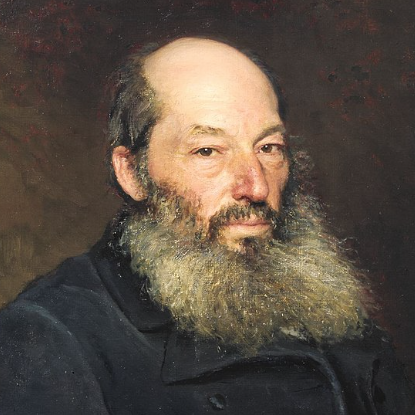

«Устало все кругом: устал и цвет небес,

И ветер, и река, и месяц, что родился,

И ночь, и в зелени потусклой спящий лес,

И жёлтый тот листок, что наконец свалился.

Лепечет лишь фонтан средь дальней темноты,

О жизни говоря незримой, но знакомой…

О ночь осенняя, как всемогуща ты

Отказом от борьбы и смертною истомой!»

А. Фет «Устало всё кругом»

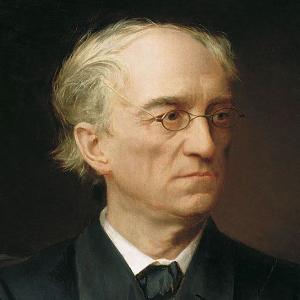

В стихотворениях Ф. Тютчева смешиваются метафоры, аллегории и олицетворения:

«Пусть сосны и ели

Всю зиму торчат,

В снега и метели

Закутавшись, спят.»

Ф. Тютчев «Листья»

У И. Бродского встречаются олицетворения, приписываемые телу:

«Правильно! Тело в страстях раскаялось.

Зря оно пело, рыдало, скалилось.

В полости рта не уступит кариес

Греции древней, по меньшей мере»

И. Бродский «1972»

Примеры олицетворений встречаются в стихах Владимира Маяковского:

«В сто сорок солнц закат пылал,

в июль катилось лето,

была жара,

жара плыла —

на даче было это.

Пригорок Пушкино горбил

Акуловой горою,

а низ горы —

деревней был,

кривился крыш корою»

В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»

Чтобы закрепить пройдённый материал, найдите олицетворения в стихотворении:

«Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!

Что ищет он в стране далёкой?

Что кинул он в краю родном.

Играют волны — ветер свищет,

И мачта гнётся и скрипит…

Увы! он счастия не ищет

И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!»

Источник: penfox.ru