Колокола –

Руси венец,

Червонным золотом

Горящий,

Ваш звон –

Связующая нить

Меж будущим

И настоящим.

Г. Голуб.

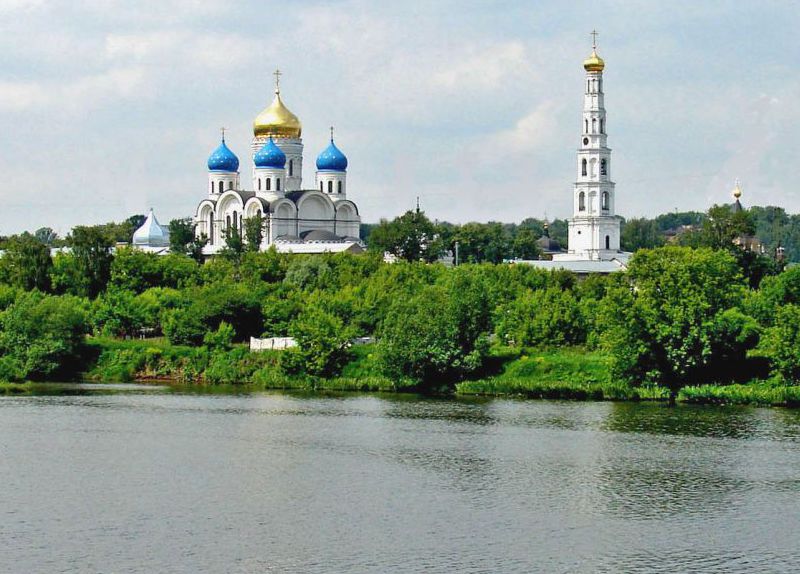

В солнечное утро Пасхи весь наш город наполнился мелодичным колокольным звоном. Праздничные переливы колоколов вдруг наполнили мою душу ощущениями необъяснимой радости и ясным осознанием того, что я вместе с этим звоном являюсь частью великой страны с богатой историей и традициями — частью России.

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»

Спрашиваю себя: «Почему и откуда такие эмоции и впечатления в наше время?» Наверное, из книг, любимых сказок, картин и фильмов о Руси, когда действие происходит на фоне русских пейзажей с обязательным участием луковок церквей, колоколен, колоколов и колокольного звона. Есть вещи, без которых Россию тяжело представить: березок, склонившихся вдоль дорог; необъятных полей, усеянных «золотой» пшеницей; трескучих морозов и, конечно же, колокольного звона.

Откуда же взялся колокол? Как появился он на Руси? Почему так сильны в России традиции колокольного звона?

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН — СКРЫВАЕМАЯ ПРАВДА ! НАУЧНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ КОЛОКОЛА

С глубокой древности до нас дошли полные загадок и таинства рассказы, сказки, предания и былины о колоколах. Согласно одной из них, первый колокол был отлит по указанию итальянского епископа, который, возвращаясь однажды домой, прилёг отдохнуть на поле, поросшем колокольчиками. Во сне он увидел ангелов, раскачивающих колокольчики, которые издавали нежные звуки, похожие на ангельское пение. Мастерам дали задание отлить копию полевого цветка. Отлитый колокол издавал звук, похожий на глас Божий.

Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» В.И. Даля, колокол — это «вылитый из меди (с примесью олова, серебра и пр.) толстостенный колпак с развалистым раструбом, с ушами для подвески и с привешенным внутри билом и языком». Большие колокола, пишет он, употреблялись при церквах, и потому звались «божьим гласом». Маленькие назывались «колоколец, колокольчик».

Их значение В.И.Даль определяет как «звонок». В народе колокольчики называли по-разному: звоночки, звонцы, балаболки, чеботочки, бубны, орлики, голубки, котелки, горланчики, пичужницы.

В.И.Даль пишет, что корень «колокол» входил в состав глагола «колоколить», что в прямом смысле означало звонить, трезвонить, а в переносном — «скоро, звонко, без умолку говорить, тараторить, разносить вести».

Колокола как часть богослужения пришли на Русь со времен крещения Руси (10–11 вв.) из Византии, как и само христианство. Но они звучали не только во время церковных служб. Постройки в поселениях старой России строились таким образом, что из окна каждого дома видна была церковь. Звон колоколов сообщал всем жителям и о радости, и о печали: они приветствовали победителей, собирали русичей на Вече, извещали о подходе врага, созывая воинов, били тревогу, когда случался пожар.

К колоколу на Руси всегда отношение было особенным. К ним относились как к живым, давали им имена и прозвища. Например, Гавриил, Георгий, Сысой, Лебедь. Существовал даже обычай пленения колоколов, когда у побежденных брали то, что является святыней. Колокола, как люди, гибли во время пожаров, лопались от неосторожного обращения, а треснувший колокол считался уже погибшим.

Волшебный перезвон. Очищение.Расслабление.Благость.

Наказывали их, как и людей: вырывали язык, лишая голоса, пороли плетьми, отправляли в ссылку.

Колокола даже «призывали» на военную службу в годы войны. Так, в 1700 году, во время войны со шведской армией, возникла необходимость срочного восстановления русской артиллерии, тогда, согласно указу Петра I, начался сбор четвертой части колоколов с церквей и монастырей и отправка их в Москву. Колокольная медь, собранная с церквей и монастырей, была призвана на службу в русскую артиллерию и внесла свой вклад в победу русских войск.

Колокола распространены по всему миру, но именно русский колокольный звон удивлял и поражал своей неповторимостью всех, кто слышал его впервые, особенно со звонниц крупных русских городов: Москвы, Ростова, Великого Новгорода. «Секрет» мелодичности русских колоколов состоял в том, что в России колокола начинали «играть мелодию», когда их дергали за язык с помощью веревки, в то время как в Европе для того чтобы колокол звонил, раскачивали его основание. Эта особенность позволила создавать колокольные мелодии с разными характерами, ритмами, эмоциями: простой звон, перезвон, трезвон.

Каждый из этих звонов звучит определенным образом, возвещая о важнейших событиях в жизни народа. Например, Благовест — называется так потому, что несет благую, радостную весть о начале богослужения и представляет собой одиночные удары в большой колокол, а Трезвон — это праздничный радостный звон одновременно в несколько колоколов и поэтому мы и сегодня говорим «трезвонить», подразумевая согласный, радостный звон во все колокола. Перезвоном называют перебор колоколов от самого большого колокола до самого маленького, звучащий в торжественные для православных людей дни. Его разновидность, Перебор, представляет собой поочередные удары в каждый колокол, начиная с самого малого и до самого большого, выражая грусть и скорбь об усопшем, а одновременный удар колоколов означает пресечение земной жизни смертью. Кроме того в Древней Руси существовал набатный или тревожный звон. Бывало, раздавался пожарный набат – частый звон в колокол

Каждый из нас не раз слышал в жизни «серебряный звон» или «малиновый звон». Мы, может, и не задумываемся о точном определении таких звонов, но откуда-то знаем, что это об особенно красивом, приятном, мягком звучании. В колокольный сплав, состоявший из меди и олова, добавляли серебро – для благозвучности. Отсюда, видимо, и выражение “серебряный звон”.

Существует мнение, что название «малиновый звон» могло прийти из народа, так как колокольным звоном сопровождались вечерние и утренние церковные службы, когда небо на заре окрашивалось в малиновый цвет.

Только на Руси колокольный звон стал частью русской культуры: вошел в музыку, отразился в литературе и живописи. Авторы используют колокола и колокольный звон для отражения в произведениях образов русской природы и всего, что связано с Россией.

Я уверена, что каждый русский человек слышит, как «звучат» колокольные звоны в картинах русских художников Левитана «Над вечным покоем», «Вечерний звон» и в картине «Купола и ласточки» К.Ф.Юона. С помощью точного выбора красок и сюжета авторы передают ощущения тишины, спокойствия и колокольного звона то плывущего на фоне заката над гладью реки, то праздничного, взлетающего над золочеными куполами русских церквей.

Красиво и печально поет звон колоколов в романсе на музыку А.Алябьева «Вечерний звон», ликует и празднует в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин» в честь победы русского народа над поляками, выразительным мотивом задает тон в концертах С.В.Рахманинова.

Так почему в 21 веке нам, современным русским людям, так близок колокольный звон? На мой взгляд, ответ кроется в истории и культуре Руси.

Колокола и колокольчики, «серебряные» и «малиновые» колокольные звоны, певучие голоса колоколов создавались на протяжении всей истории страны нашими предками, вложившим в них раздолье и благодать, созвучные русской душе, и сами стали частью этой души.

Колокол говорит на понятном россиянам языке. Это и называется связью времен, когда то, что было так близко и свято для каждого человека в прошлом, остается понятным и дорогим в будущем.

Эту тайну русской души мне поведал колокол, звонивший в то солнечное пасхальное утро. Колокольный звон мы слышим сквозь века. В нём сокрыта сила и история нашего народа. И если каждый из нас будет хранить в своих сердцах эту музыку колокольного перезвона, то у России есть светлая надежда на будущее.

Источник: www.khb-school-26.ru

Московский колокольный звон

Литье колоколов на Руси известно с XI века. Когда в 1828 году в Киеве производили раскопки Десятинной церкви, заложенной в 989 году князем Владимиром и разрушенной до основания в 1240 году Батыем, обнаружили два колокола, каждый весом более пуда.

B XIII веке литье колоколов производилось в каждом значительном русском городе. B XV столетии произошли существенные изменения в литейном деле, и наряду с колоколами (не ранее 1479 года) именно в Москве стали отливать артиллерийские орудия.

Москва превратилась в центр объединения русских земель, в ней начали селиться лучшие мастера-литейщики, да и сами колокола из других городов по воле московских правителей свозились сюда; в первую очередь это были вечевые колокола присоединяемых к Москве княжеств – символы их прежней политической независимости. Свозились не только вечевые колокола, переезжали из других городов и литейных дел мастера, ведь литье колоколов – дело сложное и дорогостоящее, а кроме затрат требовались и опытные литейщики. Около двадцати лет нужно было обучаться мастерству, прежде чем приступить к самостоятельной работе. Потребность в колоколах была очень велика, так как в Москве после освобождения от татаро-монгольского ига возводились церкви в Кремле и посадах, вокруг города кольцом вставали монастыри.

B XVII веке увеличивается и вес колоколов. Связано это было с особенностями звона в России, который существенно отличался от западного. В Западной Европе звонили, раскачивая колокол, язык колокола при этом оставался неподвижным. В России же, напротив, закрепляли сам колокол, а звук извлекали, раскачивая язык. Такая манера звона позволяла одному человеку звонить в несколько колоколов сразу.

Именно о московских звонах XVII века, производивших неизгладимое впечатление на иностранцев, осталось много воспоминаний в записках путешественников. Так, Адам Олеарий писал: «Ввиду большого количества церквей и часовен в Москве имеется несколько тысяч колоколов, которые во время богослужения дают разнообразный перезвон и мелодию, так что непривычный человек слушает это с изумлением.

Один человек может управлять тремя или четырьмя колоколами. При звоне соблюдается известный такт». (А. Олеарий Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906)

Историк Москвы И.Е. Забелин описывает не церковные звоны XVII века, а набатные, которым в ту пору отводилась весьма важная роль, поскольку Москва была уже значительным городом, в большей своей части деревянным, и потому часто случались в нем пожары. «Мы должны упомянуть о набатных колоколах, посредством которых делались тревожные повестки на случай пожара.

В 1668 году был указ, как звонить в кремлевские набаты. Всего было три набата. Если загорится в Кремле – бить во все три набата, в оба края, поскору (быстро). Если загорится в Китай-городе – бить в один Спасский набат (у Спасских ворот), в один край, скоро. Для Белого города – бить в Спасский набат в оба края и в набат, что на Троицком мосту (у Троицких ворот), в оба же края, но тише.

Для Земляного города – бить в набат на Тайницкой башне тихим обычаем, бить развалом с расстановкой». (Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI–XVII веках. М., 1862, Том 1)

Москва собирала и лучших литейщиков. На карте нашего города до сих пор есть переулок, прозванный Колокольниковым. В XVII веке здесь находилась мастерская Моториных. Один из основоположников этой династии, Дмитрий Моторин, отлил в 1686 году колокол для села Медведкова, с красивым сквозным орнаментом и проушинами, увенчанными двуликой мужской маской.

В этой мастерской родилось много уникальных колоколов. Венцом деятельности Моториных стал Царь-колокол.

Москва. Царь-колокол в Кремле. Фотолитография «Шерер, Набгольц и Ко» . 1905-1917 гг.

B XVII столетии появляется целая плеяда талантливых литейщиков: Проня Федоров, Игнатий Максимов, Андрей Данилов, Кондратий Михайлов, Богдан Васильев, Григорий Наумов, Евсей Данилов, Александр Григорьев, Харитон Иванов и многие другие мастера, оставившие яркий след в истории русского колокололитейного искусства.

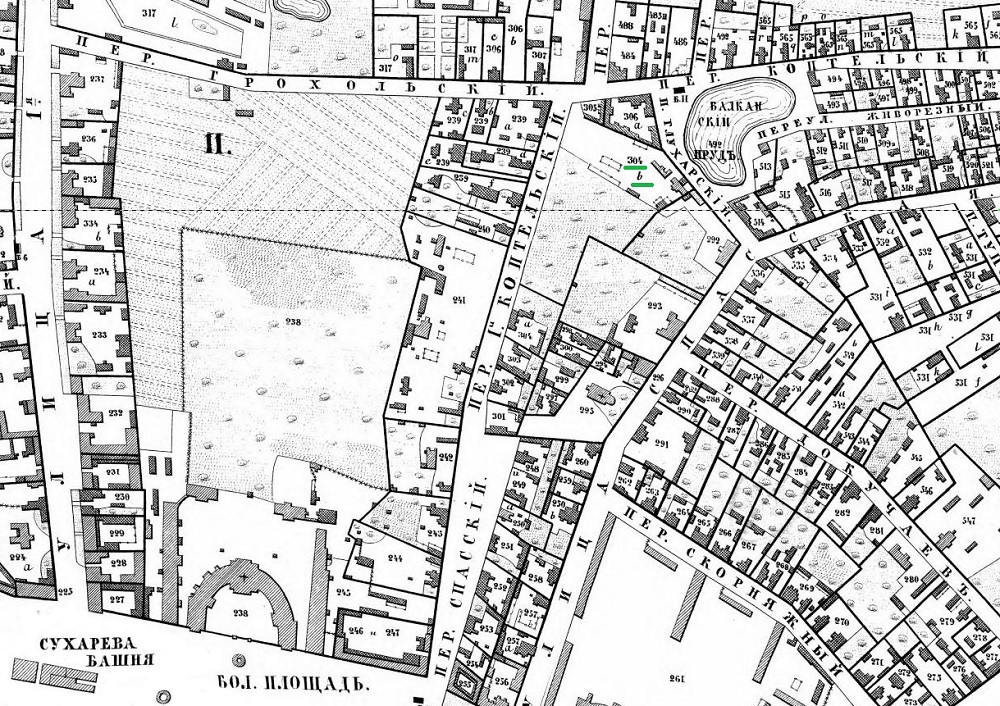

В следующем XVIII веке решено было перенести колокольные и пушечные заводы, располагавшиеся на активно застраивавшейся Сретенке и в Пушкарях, в более отдаленное место. Их перевели за Сухаревскую башню, на пустыри, называемые Балканами (по наименованию пруда – Балкан, Балканский пруд). Земля эта была тогда загородной и практически безлюдной. На ней-то и возникли московские колокольные заводы Самгина, Астраханцевой и Финляндского.

Территория колокололитейного завода М.Г. Богданова (в будущем — завод П.Н. Финляндского, правнука М.Г. Богданова) на Хотевском плане Москвы 1852 года. Участок, принадлежащий Богданову, пронумерован как 304b (отмечен зеленым), находился рядом с Балканским прудом.

Завод П.Н. Финляндского был основан на базе колокольной мастерской семьи Моториных. От М.И. Моторина завод перешел сначала к купцу К.М. Слизову, затем – к колокольному заводчику Никифору Калинину, а с 1800 года стал собственностью известного в то время заводчика М.Г.

Богданова, прадеда П.Н. Финляндского. Как правило, все большие колокола в приходах и монастырях Москвы отливались на этом заводе. В 1819 году здесь был отлит колокол для Успенского собора Кремля весом в 4000 пудов взамен отлитого К.М. Слизовым в правление Елизаветы Петровны и разбившегося в 1812 году. Переливкой руководил 90-летний мастер Яков Завялов, который был работником у К.М.

Слизова при литье прежнего колокола. На новом колоколе поместили изображения Спасителя, Божией Матери, Иоанна Предтечи, московских чудотворцев Петра и Алексия митрополитов, а также композицию «Успение». Под фигурами святителей – портреты Петра I, Екатерины I, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, Александра I и членов его семьи.

Надпись на колоколе была сочинена преосвященным Августином: «По счастливом и достославном окончании ужасных и кровопролитных браней и по утверждению прочного мира во всей Европе перелит сей колокол из старого, слитого в 1760 году, но в 1812 году поврежденного при падении прежней колокольни, взорванной неистовым Галлом, вторгшимся в Россию с двунадесятью языками, когда они, будучи наказываемы разгневанным Господом Сил, коего имени и святыни поругаться дерзнули, устремились бежать из столицы сея от гнева и ярости Божия! Враги святыни и человечества силою Божиею всюду гонимы и поражаемы, все пространство от столицы до самых пределов Российских покрыли трупами своими, и едва малая часть спаситься могла. Поим Господеви; славно бо прославися. Сокруши Фараона и тристаты его».

Поднятие этого колокола в 1819 году стало событием для Москвы. При огромном стечении народа, после освящения митрополитом Серафимом, колокол был поднят и закреплен. За выполнение этого заказа М.Г. Богданов получил Большую золотую медаль на Анненской ленте.

После смерти М.Г. Богданова заводом управляла его вдова E.Ф. Богданова, а в 1859 году завод перешел во владение Н.Д. Финляндского, внука Богданова; впоследствии хозяином стал Павел Николаевич Финляндский. (Кстати, это он неизменно, во всех своих объявлениях напоминал о награде, которой удостоился основатель завода.)

Источник: peshegrad.ru

Церковный устав колокольного звона

Особенный момент дня, когда в городе слышен колокольный звон местного храма. Говорят, что в это время Ангелы спускаются на Землю, настолько благодатной становится атмосфера в пространстве.

Но колокольный звон также подчиняется своим правилам (уставу) и может быть разным в зависимости от времени суток, дня недели, праздника. Более подробнее об этом изложено в нашей статье.

Значение для русского народа

Еще до Рождества Христова верующим людям был знаком колокольный звон. Особенно на территории земель русских. Но тогда религии были языческими, из-за чего колокола некоторое время не принимались первыми христианами.

Даже апостол Павел не очень позитивно упоминает в Священном писании о «меди звенящей», то есть о колокольном звоне, как пустом звуке.

Но в эпоху рассвета христианской религии, православия, главным символом духовной жизни русского народа становится этот величественный звенящий инструмент.

Колокола выливали только настоящие мастера, которые владели данным искусством в совершенстве.

И до сих пор, когда русский верующий человек неожиданно слышит звон церковных колоколов, то рука непроизвольно сама тянется совершить крестное знамение. Наверное, это уже «в крови» у народа.

Вообще, колокольный звон очень созвучен с душой и высоким духом жителей России. Такой же величественный, чистый, светлый.

Описание

А еще колокольный звон является важной частью богослужения в православной церкви. И регулируется он Типиконом – церковно-богослужебным уставом.

Это документ, который одобрен синодальной богослужебной комиссией, а также утвержден Патриархом Московским Алексием II в августе 2002 года.

Согласно уставу, церковный звон подразделяется на 3 основные вида:

- Благовест (когда совершают единичные удары в большой колокол).

- Трезвон (когда единовременно звонит несколько колоколов).

- Перезвон (последовательные удары в колокола – от самого большого до самого маленького).

Также есть: перебор (последовательные удары в колокола – от большого до малого, включая «во вся»), «звон в двои» (в два колокола – постовой и тот, что следующий от него, а затем в оба одновременно) и водосвятный перезвон (последовательные удары в колокола: от самого крупного до малого по 7 раз в каждый).

Например, по уставу о колокольном звоне на Пасху звучат и благовест, и трезвон. Так же и в другие праздничные и будничные дни.

Благовест

Это удары, которые звучат один за другим. Но между ними есть паузы: после первого и второго раза (до полного исчезновения звука), а следующие — в ритме музыкальной размерности ¾.

В зависимости от времени суток, вида богослужения и дня определяется время начала, периодичность и, собственно, продолжительность благовеста (например, на всенощном бдении – по продолжительности чтения Псалмов 50 или 118 – 12 раз, что равняется примерно 15 минутам).

Благовест также подразделяется на:

- воскресный (вес колокола — 3,25 тонн);

- полиелейный;

- повседневный (1,64 т);

- праздничный (6 т);

- великопостный.

Трезвон

Это одновременный звон во все колокола – за три подхода. Способ трезвона, в основном, зависит от мастерства самого звонаря, поскольку конкретных положений о нем в уставе нет.

Как правило, трезвон начинает всенощные бдения (после окончания благовеста) и снова звучит перед перерывом. Также, на утреннем богослужении: перед чтением Евангелия, перед началом Литургии, в момент выноса Плащаницы и Святого Креста, при совершении Крестного хода.

При трезвоне в колокола ударяют дважды (двузвон), трижды, шесть и девять раз.

Таким образом, если благовест сообщает о начале богослужения, то трезвон – о важных событиях (несет звук духовной радости!).

Также может осуществляться в разные колокола: воскресный, будничный и так далее.

Перезвон

Здесь характерно ударение в каждый колокол по 3 раза – от самого большого до самого маленького.

Звучит перезвон во время произнесения Великой славы Господу, после которой выносится Крест (в праздничный день Воздвижения), также в Крестопоклонную неделю, перед Крестным ходом, освящением воды и первого августа. В Страстную Пятницу перед выносом Плащаницы звучит перезвон.

Этот вид колокольного звона подготавливает верующих к восприятию особенно важных событий.

Все звоны обязательно совершаются в зависимости от знака богослужения и только по благословению настоятеля.

Праздники

Согласно устава колокольного звона, различают:

- Звоны будничные.

- Воскресные.

- Полиелейные.

- Великого Поста.

- На храмовые, великие и двунадесятые праздники.

- Нерядовые подготовительных недель и Великого поста.

- Нерядовые годичного круга.

- На Пасху и Великую седмицу.

- При встрече и отъезде архиерея.

- Венчальные.

- Крестильные.

- На отпевание.

Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Звоны на Пасху и Страстную Седмицу

В канун светлого христианского праздника, начиная с Чистого четверга и до субботы, полностью отсутствует какой-либо колокольный звон. И это не просто так.

По церковному поверью считается, что это время противостояния сил света и тьмы. После чего первые одерживают победу и начинается праздник Пасхи.

Устав колокольного звона в этот день особенный: звучит и благовест, и перезвон, и трезвон. В самой колокольне зажигают свет и начинается священное музыкальное действо, которое совершает звонарь, сообщая миру, таким образом, о победе добра и света.

Порядок совершения колокольного звона на Пасху изложено далее.

- Полунощница, при которой слышен едва совершаемый благовест в праздничный колокол;

- Крестный ход под звуки перезвона;

- Пасхальное начало – вхождение в храм при трезвоне (с праздничным колоколом);

- Евхаристический канон, при котором звучит благовест (12 медленных ударов) в праздничный колокол;

- Целование Креста – трезвон с воскресным колоколом.

- благовест, сообщающий о начале Вечерни (40 ударов в праздничный колокол);

- трезвон с праздничным колоколом;

- через 1 час снова звучит трезвон, сообщающий об окончании.

- до начала слышны звуки благовеста (40 ударов), а потом и трезвона;

- Евхаристический канон при благовесте (12 медленных ударов);

- Крестный ход при трезвоне (при остановке звуки прекращаются);

- целование Креста – трезвон с воскресным колоколом.

Есть такая традиция: в Пасхальную неделю всем желающим прихожанам можно подняться на колокольню и попробовать позвонить в колокола. Особенно это любят дети.

Что касается устава о колокольном звоне в Страстную Седмицу, то особенно важными являются такие дни, как Страстный Четверг и сам светлый праздник Пасхи (о котором информация выше).

На Успение Пресвятой Богородицы

В этот торжественный день также есть своя последовательность исполнения колокольного звона. На Успение уставом предусмотрено следующее:

- перед началом Вечерней службы звучит благовест в праздничный колокол (40 раз, причем, первые три – долгие);

- в момент выноса Плащаницы звучит перезвон;

- при положении Плащаницы в храме – трезвон;

- при погребении Плащаницы совершается Крестный ход при перезвоне;

- при поставлении Плащаницы – трезвон;

- Литургия совершается при звоне колоколов двунадесятого праздника.

На Радоницу

Пасхальная неделя оканчивается поминальным днем. Еще его называют Радоница. Устав колокольного звона в родительский день имеет также свою последовательность. Звучит скорбный перезвон и трезвон.

На Руси, согласно древним поверьям, радоницы и тризны – это божества, которые оберегали души усопших. В христианстве все едино, то есть нет разделения на живых и мертвых – для Бога все живы.

Радоница происходит от давнего предписания, согласно которого поминовение тех, кто ушел с земного плана в Великий пост (по случаю традиционных 3, 9 и 40 дней), не совершенное в свой час (из-за великопостного периода), переносится на ближайший будничный день, в который совершается Литургия. Это день Фоминой седмицы – вторник.

Вообще, поминание в Радоницу может быть совершено аж до 9 дня после Пасхи. А религиозные празднования в храмах еще длятся до Вознесения Господня (то есть, еще 32 дня).

Звоны на Литургии

На вечерние и утренние службы, согласно уставу колокольного звона на Литургии, есть следующая последовательность его осуществления:

- за 10 минут до вечерни звучит благовест (причем, 40 ударов, первые три из которых медленные) и трезвон (колокол будничный в обоих случаях);

- по завершении – трезвон;

- за 10 минут до начала Литургии также звучит благовест (40 ударов) и трезвон;

- при Евхаристическом каноне – благовест (12 ударов в медленном темпе);

- по завершении Литургии (при целовании Креста) – трезвон.

На Рождество

Обычно звучат колокольные звоны, предназначенные для великих, двунадесятых и храмовых праздников. Слышны благовест и трезвон.

Согласно уставу колокольного звона на Рождество, удары совершаются в праздничный колокол.

- за 10 минут перед началом вечерни – благовест (40 ударов) с последующим трезвоном;

- перед началом утреней звучит трезвон;

- по Евангелию – трезвон;

- по завершении – трезвон.

- до начала за 10 минут звучит благовест (40 ударов), а после него – трезвон;

- при Евхаристическом каноне – благовест (12 ударов);

- по завершении (в священный момент целования Креста) – трезвон.

В Великий Четверг

В Чистый или Великий Четверг колокольный звон осуществляется в следующем порядке:

- перед началом утреней – благовест (40 ударов);

- перед началом чтения Евангелия – удары в колокол по числу читаемого (первое чтение – 1 удар, второе чтение – 2 удара), всего 12 Евангелий. Затем звучит короткий трезвон.

После чего до Пасхи наступает тишина. Но, согласно уставу о колокольном звоне в Великий Четверг, применяется воскресный колокол.

В Великий пост

Когда начинаются недели перед Пасхой, в храмах совершаются специальные службы, которые также сопровождает колокольный звон.

По уставу о Великом Посте, применяются: постовой колокол, звон «в двоих», благовест, трезвон.

При утреннем богослужении (с понедельника по пятницу):

- перед 3-м часом – три удара в постовой колокол;

- перед 6-м – шесть;

- перед 9-м – девять;

- перед началом вечерни (Литургия Преждеосвященных Даров) – «в двои».

В вечернем богослужении за 5 минут звучит благовест в постовой колокол (40 раз).

Литургия Иоанна Златоуста:

- перед началом – благовест в будничный колокол (40 раз), после чего осуществляется трезвон;

- при Евхаристическом каноне звучит благовест в будничный колокол (12 неспешных ударов);

- при целовании Священного Креста бьют трезвон с воскресным колоколом.

- перед началом вечерни – благовест (40 ударов) с последующим трезвоном в воскресный колокол;

- перед началом утренней службы трезвон (в воскресный колокол);

- к Евангелию звучит трезвон (в момент Антифонов до чтения Евангелия);

- по завершении – трезвон в воскресный колокол.

Литургия Василия Великого:

- перед началом – благовест в воскресный колокол (40 раз), трезвон;

- при Евхаристическом каноне – благовест (12 спокойных ударов продолжительностью 25 секунд);

- при целовании Священного Креста – трезвон в воскресный колокол.

Интересная информация

Существуют современные колокола, а есть те, которым уже не одна сотня лет. Это такие, которые имеют историческое значение:

- особо ценные (изготовленные до XVII столетия);

- очень ценные (XVII- XVIII века);

- ценные (XIX-XX века);

- малоценные (после 1930 года).

На историческую ценность также влияют такие факторы, как: целостность формы, материал, вес, сама форма изделия, качество звучания, надписи, имя мастера.

Резюме

Вообще, устав колокольного звона (при Успении Пресвятой Богородицы, Пасхе, Рождестве и других праздниках, будничных служб) необходим для применения в храмах и монастырях Русской Православной Церкви.

А разработан он для того, чтобы:

- сохранять традиции православного звона, которые являются важной частью жизни Русского Православия (как духовного и культурного наследия страны);

- для правильного применения церковного звона;

- для поддержания желания молодых звонарей в освоении данной специализации (есть в стране специальные школы, где обучаются данному мастерству).

В уставе все изложено кратко. Он содержит только самую необходимую информацию относительно колокольного звона. И ни в коем случает не накладывает ограничения на традиции отдельных храмов и монастырей, права их священнослужителей, проявление творчества и местную практику звонарей, если это не противоречит его положениям и Православной религии в целом.

Источник: fb.ru