Слово «тунеядец» имеет церковнославянское происхождение, оно образовано от наречия «туне» (даром, бесплатно) и глагола «ясти» (есть, питаться), то есть является синонимом слова «дармоед».

Термин употреблялся ещё в некоторых законодательных актах Российской империи: к примеру, в петровской «Табели о рангах» говорится о возможности государственной службы для людей низших сословий, «дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать».

После победы революции большевики провозгласили принцип: «Кто не работает, тот не ест». Согласно Конституции РСФСР 1918 года, граждане, жившие на нетрудовые доходы, лишались избирательных прав. Обязанность трудиться была закреплена и в конституциях СССР 1924 и 1936 годов.

Указу 1961 года предшествовали некоторые меры по борьбе с антиобщественными элементами. В 1951 году вышло постановление Совета министров СССР о ликвидации нищенства, где говорилось, что после вторичного задержания попрошаек следует высылать из городов за 101-й километр. Согласно архивным документам, в том же году на железнодорожном и водном транспорте страны было задержано 107 тысяч нищих, в 1952 году — 156 тысяч, в 1953 году — 182 тысячи. Из них инвалиды войны составляли 70 процентов, ещё 20 процентов считались впавшими во временную нужду, а 10 процентов относились к профессиональным попрошайкам.

BRUTTO — Середнi вiки

Правда, в итоге осудили и выслали из городов менее одного процента задержанных — ведь подавляющее большинство из них были инвалидами войны, и власти боялись, что их наказание приведёт к народным бунтам.

В октябре 1956 года Президиум Верховного совета СССР издал указ «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством». Он оказался более действенным: за уклонение от общественно полезного труда в северные районы страны было выслано около 10 тысяч цыган, а их детей распределили в государственные интернаты.

В 1957 году в советских газетах был опубликован проект закона «Об усилении борьбы с общественно вредными паразитическими элементами». В нём появилось юридическое определение слова «тунеядец»: «лицо, сознательно уклоняющееся от общественно полезного труда». К таковым относились не только официально не трудоустроенные, но и те, кто жил на доход с приусадебного участка, а также представители религиозных течений, которые, согласно принципам своей веры, отказывались работать на государство.

В октябре 1961 года, на XXII съезде КПСС, председатель КГБ Александр Шелепин выступил с речью, направленной против тунеядцев: «В отношении паразитических элементов, всех тех, кто живёт за счёт народа, законы должны быть суровы, ибо указанная категория лиц — это наш внутренний враг».

Новая аббревиатура

Действия властей приобрели ярко выраженную идеологическую направленность. Тунеядцев обвиняли во всех бедах и несчастьях страны.

В русском языке появился новый термин — аббревиатура БОРЗ, которая расшифровывалась как «без определённого рода занятий». Соответственно в обиход вошло слово «борзый», то есть не желающий работать.

Виктор Артемьев — «Брови» (сл. и муз. М. Устинова)

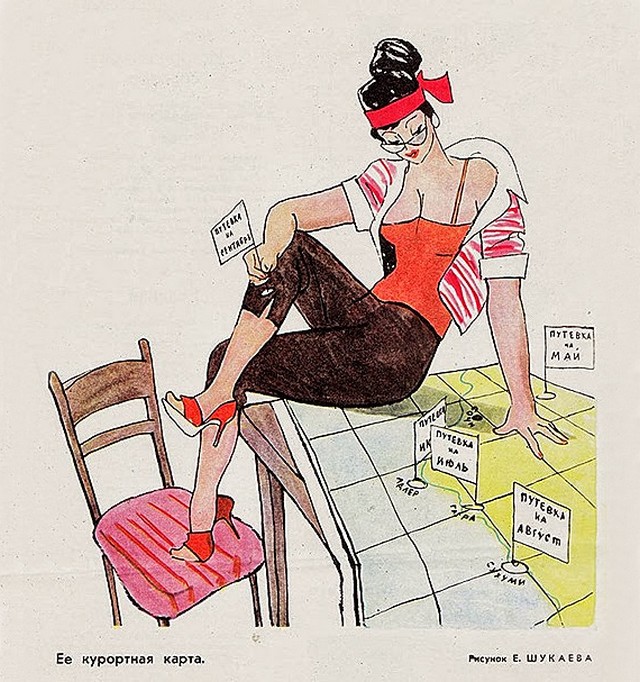

При этом к тунеядцам и паразитам также относили тех, кто трудился на дому (к примеру, портних или сапожников). Их обвиняли и высмеивали. В магазинах и учреждениях висели агитационные плакаты типа «Тунеядцы — наши враги. Хлеб трудовой от них береги!» или «Серьги в уши, бровь дугой — пусть работает другой. Неужели вы, ребята, увлекаетесь такой?» (с изображением нарядно одетой и скучающей сельчанки на фоне колхозников, собирающих урожай).

Утверждение, что тунеядцы живут за счёт социалистического государства, было, как минимум, спорным — ведь никаких пособий по безработице в СССР не выдавали, так что «иждивенцы» могли существовать либо за счёт своих доходов, либо благодаря помощи родственников или друзей. Но идеологическая обработка населения приносила свои плоды. С тунеядцами активно боролись не только сотрудники правоохранительных органов, но и их добровольные помощники — причём последних было намного больше. Благодаря бесчисленным доносам бдительных граждан тех, кто уклонялся от официальной работы, в лучшем случае насильно трудоустраивали, а в худшем — высылали из крупных городов в отдалённую местность.

Знаете ли вы что…

Непрофессиональный актёр Николай Годовиков (Петруха из кинохита «Белое солнце пустыни») в 1979 году был осуждён за тунеядство и отбывал годичное наказание в Ленинградском исправительном учреждении УС-20/7.

Аплодисменты рабочих рук

Указ об усилении борьбы с тунеядством и введение в Уголовный кодекс РСФСР соответствующей статьи 209 стали для властей надёжным рычагом давления на представителей современного искусства. Официально не работать могли только члены творческих союзов, куда принимали самых благонадёжных. Самодеятельным артистам, не прошедшим тарификацию и не имеющим концертной ставки, приходилось трудоустраиваться на стороне, чтобы не вступить в конфликт с законом. К примеру, в 1970-х годах уже получившие всесоюзную известность рок-исполнители официально работали отнюдь не по любимой специальности. Виктор Цой был кочегаром, Михаил (Майк) Науменко — сторожем, Александр Башлачёв — оператором котельной, Юрий Шевчук — дворником, Константин Кинчев — грузчиком, Пётр Мамонов — лифтёром и т.д.

Главным тунеядцем своего времени стал будущий нобелевский лауреат Иосиф Бродский. 23-летний поэт не занимался политической деятельностью и до поры был известен лишь узкому кругу литераторов. На его судьбу повлиял нестандартный поступок: он помогал своему другу переправить рукопись последнего на Запад, о чём стало известно сотрудникам КГБ.

С Бродским расправились с помощью указа об усилении борьбы с тунеядцами.

29 ноября 1963 года газета «Вечерний Ленинград» опубликовала статью «Окололитературный трутень», подписанную Я. Лернером (отставным капитаном КГБ), М. Медведевым и А. Иониным. Авторы клеймили Бродского за «паразитический образ жизни» — поскольку поэт не был официально трудоустроен, не состоял в Союзе писателей и жил на нерегулярные литературные гонорары.

Через несколько месяцев та же газета напечатала подборку писем читателей с настоятельными просьбами покарать тунеядца. В январе 1964 года Бродского арестовали и приговорили к максимально возможному наказанию — пяти годам принудительного труда в отдалённой местности.

В советских газетах писали: «Постановление суда было встречено горячими аплодисментами людей с честными рабочими руками». Бродского сослали в деревню Норинская Архангельской области, где он трудился в местном совхозе. Благодаря заступничеству ряда известных писателей срок его ссылки сократили до полутора лет. После возвращения в Ленинград поэт по рекомендации Корнея Чуковского был принят в комитет переводчиков при Союзе писателей, это позволило избежать дальнейших обвинений в тунеядстве.

Отчёт для КГБ

Согласно хронике «Московской Хельсинкской группы» (неправительственной правозащитной организации, созданной в СССР в 1976 году), представители власти оказывали постоянное давление на многих известных диссидентов, угрожая им наказанием по статье 209. В частности, когда писателей Владимира Войновича и Георгия Владимова исключили из творческого союза, их регулярно вызывали в КГБ и требовали отчёта о средствах к существованию.

При этом литераторы не имели возможности трудоустроиться по специальности — благодаря негласному запрету, исходящему от тех же охранителей режима. В итоге Владимов под угрозой судебного процесса в 1983 году выехал в ФРГ, а Войнович, написавший открытое письмо председателю КГБ Юрию Андропову, в 1980 году был выслан из СССР и лишён советского гражданства. В общей сложности с 1961-го по 1965 год за тунеядство было выслано 37 тысяч советских граждан, притом что общее число обвиняемых составило 520 тысяч. Но власти областей, в которые осуществлялась высылка, буквально засыпали центральные инстанции жалобами: для тунеядцев у них не имелось ни работы, ни жилья. После чего, начиная с 1965 года, лиц, попавших под действие указа, стали в основном привлекать к труду по месту жительства.

В дальнейшем наказание за тунеядство неоднократно ужесточалось (до двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима), а позже снова становилось более мягким (до полугода исправительных работ). Окончательно действие указа об усилении борьбы с тунеядством и соответствующей ему статьи 209 УК было отменено в апреле 1991 года, когда Верховный совет РСФСР принял закон №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в тексте которого имелось прямое указание: «Незанятость граждан не может служить основанием для привлечения их к административной и иной ответственности».

- Почему советские автомобили продавали на Западе по заниженным ценам?

- ГКЧП — причины, участники, ход и итоги

- Людмила Иванова: Что стало с автором фразы в СССР секса нет

Источник: www.bagira.guru

Пусть горит земля под ногами тунеядцев!

На днях депутат петербургского заксобрания, Андрей Анохин, выступил с инициативой о введении уголовной ответственности за тунеядство. Совершеннолетних россиян, более полугода уклоняющиеся от трудоустройства, он предлагает наказывать исправительными либо принудительными работами сроком до года.

Дезертир труда является пособником контрреволюции. 1920 год.

Давайте обратимся к опыту советского прошлого, когда против тунеядцев и лодырей была развернута нешуточная борьба и велась усиленная пропаганда. Эта подборка советских плакатов против людей ведущих «паразитирующий» образ жизни, то есть лодырей, тунеядцев, дармоедов, дезертиров труда, симулянтов, бездырей и прогульщиков!

Паразиты и лодыри, не работая, сами мешают работе других. 1920 год.

Лодырей и бездельников высмеивали и песочили. Попрекали даже в мультфильмах. Пока не превратили образ тунеядца в анекдотический. Вспомните хотя бы песенку про ленивого Антошку, который не хотел копать картошку или фразу «Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы» из гайдаевской «Операции Ы и других приключений Шурика», которая стала крылатой.

Oн – симулянт. 1927 год.

Тунеядцами автоматически становились все, кто не работал четыре месяца в году. И за это была предусмотрена уголовная ответственность…

Срывающих промфинплан зайклемили позором. 1931 год.

Бродяги, попрошайки, лица, живущие на нетрудовые доходы. Например, фарцовщики – спекулянты. И даже незамужние, бездетные дамы. Все они, по мнению государства, вели паразитический образ жизни. И должны были исправиться по принципу – не можешь, научим, не хочешь, заставим.

«Социализм требует не лодырничанья, а того, чтобы все люди трудились честно, трудились не на других, не на богатеев и эксплуататоров, а на себя, на общество». (Сталин.) 1933 год

На черную доску прогульщиков, нытиков и маловеров. Год неизвестен.

«Тит, поди молотить!» – «Брюхо болит!» 1953 год.

Серьги в уши, бровь дугой – пусть работает другой. Неужели вы, ребята, увлекаетесь такой? 1954 год.

Не будь таким! День прогулял. Урожай потерял. 1954 год.

Тунеядцы – наши враги. Хлеб трудовой от них береги! 1960-е гг.

Как работал, так и заработал. 1964 год.

Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест. 1965 год.

Путь тунеядца. Год неизвестен.

Некоторые молодые люди забывают, что забота о старших не только их моральный долг, но и обязанность, которая подчеркнута в нашей конституции. 1980-е гг.

«Придется тебе устроиться еще на полставки: ребенок вырос, потребностей у него стало больше. » 1980-е гг.

Пусть горит земля под ногами тунеядцев!

Источник: ochendaje.livejournal.com

«Неужели вы, ребята, увлекаетесь такой?». 6 советских плакатов-шедевров

Советские плакаты — это отдельный вид искусства, заслуживающий самого пристального внимания. В изготовлении этих наглядных пособий, призванных разъяснять в доступной форме отношение советской власти к тому или иному вопросу текущей повестки, зачастую участвовали выдающиеся художники и писатели Страны Советов. В результате получались настоящие художественные шедевры.

Безусловно, плакаты содержали и пропаганду, но чаще всего это была пропаганда общечеловеческих ценностей — свободы, патриотизма, здорового образа жизни, хорошего отношения к старшим, социальной справедливости и т.д.

В наше время советские плакаты считаются произведениями изобразительного искусства, частью отечественного и мирового культурного наследия. Тем не менее, современному зрителю некоторые плакаты могут показаться довольно странными.

Источник: dzen.ru