Реактивы, оборудование и исследуемый материал: NaOH (5% — ный раствор), CuS04 (5% — ный раствор), резорцин, НС1 (25% • ный раствор), реактив Барфеда (6,5 г Cu(CH3 COO)2 растворяют в 100 мл горячей воды (t = 70°С), смесь фильтруют и к фильтрату прибавляют 1 мл ледяной СН3СООН), раствор Люголя(0,3 г иода и 0,6 г йодистого калия растворяют в 15 мл дистиллированной воды и затем разбавляют водой до объема 100 мл), пробир-ки, пипетки, стекчянные палочки, водяная баня, глюкоза (5% — ный раствор), фруктоза (5% — ный раствор), лактоза (5% — ный раствор), мальтоза (5% — ный раствор), крахмал (0,1% — ный раствор). Реактив Ниландера (в фарфоровой ступке смешивают 2 г нитрата висмута и 4 г сегнетовой соли; при тщательном растирании добавляют небольшими порциями 10 мл 10% раствора гидроксида натрия; фильтруют; хранят в склянке темного стекла на холоде).

Р еактив Селиванова (0,05 г резорцина растворяют в 100 мл разбавленной (1:1) соляной кислоты). Реактив Бенедикта. Отдельно готовят два раствора: I — в 600 мл теплой воды растворяют 100 г безводного лимоннокислого натрия и 90 г безводного углекислого натрия. Нагревают до полного растворения солей; II — в 100 мл воды растворяют 17,3 г сернокислой меди (С uSO4·5Н20). Оба раствора сливают вместе и доливают водой до 3 л. Реактив весьма устойчив.

№ 142. Органическая химия. Тема 21. Углеводы. Часть 16. Мальтоза

Орциновый реактив: 0,25 г орцина растворяют в 125 мл 30%-ной соляной кислоты. К раствору добавляют 1 мл 10%-ного раствора хлорного железа. Хранят в склянке оранжевого стекла, плотно укупоренной.

МОНОСАХАРИДЫ

Редуцирующая способность альдоз и некоторых дисахаридов.

Опыт 1. Реакция «серебряного зеркала»

В две пробирки вносят по 3 капли 0.2 М раствора AgNO3 и 5 капель 2 М NaOH. Добавляют по каплям 2 М раствор NH4OH до полного растворения образовавшегося осадка. Затем в первую пробирку приливают 5 капель 0.5% раствора глюкозы, во вторую — столько же 0.5% раствора фруктозы. Обе пробирки подогревают на водяной бане.

Отмечают появление либо черного осадка, либо блестящего зеркального налета на стенках одной из пробирок (последнее наблюдается, если стенки пробирок химически чистые — вымыты с помощью «хромовой смеси»). Делают выводы о восстанавливающей способности глюкозы и фруктозы. Написать реакции.

Опыт 2. Реакция Троммера

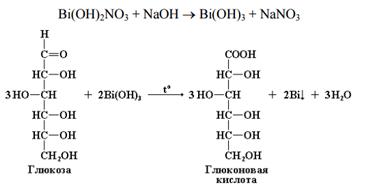

Используется для определения восстанавливающих моносахаридов (глюкоза, фруктоза и др.). Моносахариды в щелочной среде восстанавливают оксид меди (II) в оксид меди (I) при этом образуется осадок красно-бурого цвета.

Ход эксперимента: В пробирку к 6 каплям 5% — ного раствора глюкозы добавляют 3 капли 5% — ного раствора NaOH и 2 капли 5% — ного раствора CuSO4. Содержимое пробирки перемешивают и осторожно нагревают в пламени горелки до изменения цвета раствора. Аналогичную реакцию профводят с фруктозой, сахарозой и лактозой. Написать реакции.

Химия. 11 класс. Сахароза. Лактоза. Мальтоза /05.03.2021/

Опыт 5. Реакция Барфеда

Позволяет отличить восстанавливающие моносахариды от дисахаридов. Окисление углевода протекает не в щелочной среде (см.реакцию Троммера), а в среде, близкой к нейтральной. В этих условиях восстанавливающие дисахариды в противоположность моносахаридам практически не окисляются, что позволяет отличить ихот моносахаридов. При взаимодействии моносахаридов с реактивомБарфеда образуется осадок красно-бурого цвета.

Ход эксперимента. К 5 каплям 5% — ного раствора глюкозы добавляют 5 капель реактива Барфеда. Смесь перемешивают и осторожно нагревают докипения, наблюдая за изменением цвета раствора. Аналогичную реакцию профводят с фруктозой, сахарозой и лактозой.

Опыт 7. Реакция Ниландера

В четыре пробирки наливают по 2 мл 2% раствора глюкозы, фруктозы, сахарозы и лактозы (мальтозы), соответственно. К этим растворам приливают по 2 мл реактива Ниландера. Пробирки осторожно кипятят около 2 мин. Отмечают появление окраски. Делают выводы о восстанавливающей способности данных моно- и дисахаридов.

Опыт 8. Метиленовая проба

В три пробирки наливают по 1 мл 2% раствора глюкозы, сахарозы и лактозы (мальтозы), соответственно. В каждую пробирку прибавляют по 5 капель 5% водного раствора метиламинохлорида. Пробирки помещают в кипящую водяную баню на 10 мин. Далее смеси сильно подщелачивают 7 каплями 20% раствора NaOH. Отмечают появление окраски и делают выводы.

Доказательство существования моносахаридов в растворе в циклической форме. Написать реакции.

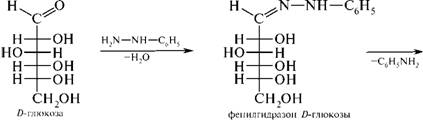

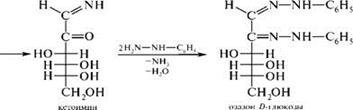

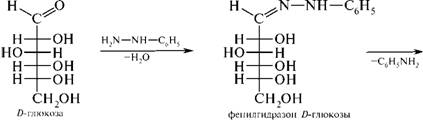

Опыт 9. Образование озазонов глюкозы и фруктозы

Опыт выполнять в вытяжном шкафу. В две пробирки помещают по несколько крупинок хлороводородной соли фенилгидразина и натрия ацетата. Затем в одну из них добавляют 2 капли 0,5 %-ного раствора глюкозы, а в другую — 2 капли 0,5 %-ного раствора фруктозы. Обе пробирки помещают на 45 мин в предварительно нагретую до кипения водяную баню. По истечении времени наблюдают образование желтого кристаллического осадка озазона:

Фруктоза образует в аналогичных условиях озазон идентичного строения.

Опыт 14. Образование левулиновой кислоты из гексоз

В пробирку помещают 10 капель 5 %-ного раствора глюкозы и 1 мл концентрированной хлороводородной кислоты. Содержимое пробирки кипятят в пламени горелки в течение 1-2 мин, жидкость темнеет. Альдогексозы при действии минеральной кислоты наряду с другими продуктами образуют 5-гидроксиметилфурфурол.

Образующийся 5-гидроксиметилфурфурол нестоек и легко гидролизуется до левулиновой кислоты. Фруктоза образует левулиновую кислоту уже при нагревании с разбавленной хлороводородной кислотой, а при действии концентрированной кислоты — происходит глубокая деструкция молекулы. Образование левулиновой кислоты подтверждают йодоформной пробой.

К охлажденному раствору приливают 5 мл воды и фильтруют образовавшийся светло-коричневый мутный раствор. Затем в пробирку к светло-желтому фильтрату прибавляют 0,5 мл 2 %-ного раствора йода и по каплям — 5 %-ный раствор натрия гидроксида (до исчезновения окраски). Наблюдают появление желтой мути и ощущают характерный запах йодоформа:

Опыт 15. Микрохимическое определение сахаров путем окисления периодатом.

Аналитическая ценность иодной кислоты заключается в том, что она окисляет все вторичные карбинольные группы в молекуле сахара до муравьиной кислоты, которая определяется титрованием, а первичные карбинольные группы — формальдегида, который может быть связан димедоном:

Пентозы и метилпентозы образуют по 4 моль муравьиной кислоты, гексозы — по 5 моль, фруктоза и сорбоза — по 3 моль.

В пробирку с пришлифованной пробкой помещают около 3 мг сахара и растворяют его в 5 мл воды. К полученному раствору добавляют 1мл 0,25 М раствора периодата натрия. Смесь нагревают в течение 30 мин на кипящей водяной бане. После охлаждения пробирки добавляют 0,2 мл этиленгликоля для разложения избытка периодата.

Одновременно ставят контрольный опыт, в котором присутствуют все реагенты, кроме сахара. Раствор титруют 0,01 н раствором гидроксида натрия, применяя в качестве индикатора метиловый красный. Написать реакции.

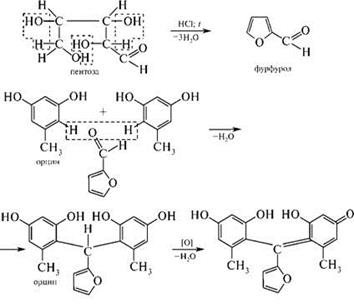

Опыт 16. Проба с анилином

К 1 мл 2% раствора рибозы (ксилозы) добавляют 1 мл концентрированной соляной кислоты. Смачивают полоску фильтровальной бумаги раствором анилина. Кипятят содержимое пробирки, держа бумажку, смоченную анилином, в парах. Наблюдают окрашивание фильтровальной бумаги и делают выводы. Появление вишнево-красного окрашивания говорит о реакции фурфурола с анилином.

Написать реакции.

Опыт 17. Проба с орцином (реакция Биаля)

К 1 мл 2% раствора рибозы (ксилозы) приливают 1 мл орцинового реактива. Смесь нагревают на кипящей водяной бане в течение 20 мин. Отмечают появление окраски и делают выводы. Написать реакции.

Опыт 18. Проба с тимолом

К 1 мл 2% раствора рибозы (ксилозы) добавляют 3 капли 1% спиртового раствора тимола. Затем по стенке осторожно наслаивают 1 мл концентрированной серной кислоты. Отмечают появление окрашенного кольца (группы ауролов). на границе двух жидкостей и делают выводы. Написать реакцию по аналогии взаимодействия углеводов с нафтолом, с учетом что выделяется вода за счет карбонильной группы фурфурола и двух атомов H, расположенных в пара-положении к фенольной группе тимола). Попробуйте изобразить продукт.

ДИСАХАРИДЫ

Опыт 22. Реакция Троммера

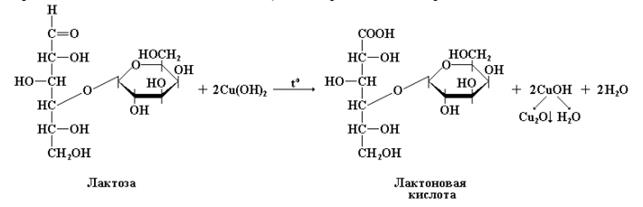

Благодаря наличию свободной альдегидной группы в молекуле лактозы (в остатке глюкозы) и мальтозы (у второго остатка глюкозы) эти дисахариды обладают восстанавливающими свойствами.

Ход эксперимента. В пробирку к 4 каплям 5% — ного раствора лактозы (мальтозы) добавляют 3 капли 5% — ного раствора NaOH и 2 капли 5% — ного раствора CuSO4. Содержимое пробирки перемешивают и осторожно нагревают в пламени горелки до изменения цвета раствора. Написать реакцию.

Опыт 25. Инверсия сахарозы

Реактивы: Сахароза, крахмал, инулин 1-2%-ные растворы, соляная кислота, концентрированная, едкий натр, 10-15%-ный раствор Реактивы для реакций Троммера, Бенедикта, Ниландера, Селиванова

Ход работы. В три пробирки наливают по 3-4 мл раствора сахарозы, крахмала, инулина добавляют 2-3 капли соляной кислоты и нагревают в кипящей водяной бане в течение 10-15 мин., после чего содержимое пробирки охлаждают и нейтрализуют раствором едкого натра (под контролем лакмусовой бумажки). С нейтрализованной пробой (инвертом) производят реакции Троммера, Ниландера или Бенедикта.

Продукты инверсии сахарозы -глюкоза и фруктоза обладают восстанавливающими свойствами. С частью инверта проделывают реакцию Селиванова на фруктозу. Написать реакции.

ПОЛИСАХАРИДЫ

Биологическая химия

Качественные реакции на углеводы

Реактивы, оборудование и исследуемый материал: NaOH (5% — ный раствор), CuS04 (5% — ный раствор), резорцин, НС1 (25% • ный раствор), реактив Барфеда (6,5 г Cu(CH3 COO)2 растворяют в 100 мл горячей воды (t = 70°С), смесь фильтруют и к фильтрату прибавляют 1 мл ледяной СН3СООН), раствор Люголя(0,3 г иода и 0,6 г йодистого калия растворяют в 15 мл дистиллированной воды и затем разбавляют водой до объема 100 мл), пробир-ки, пипетки, стекчянные палочки, водяная баня, глюкоза (5% — ный раствор), фруктоза (5% — ный раствор), лактоза (5% — ный раствор), мальтоза (5% — ный раствор), крахмал (0,1% — ный раствор). Реактив Ниландера (в фарфоровой ступке смешивают 2 г нитрата висмута и 4 г сегнетовой соли; при тщательном растирании добавляют небольшими порциями 10 мл 10% раствора гидроксида натрия; фильтруют; хранят в склянке темного стекла на холоде).

Р еактив Селиванова (0,05 г резорцина растворяют в 100 мл разбавленной (1:1) соляной кислоты). Реактив Бенедикта. Отдельно готовят два раствора: I — в 600 мл теплой воды растворяют 100 г безводного лимоннокислого натрия и 90 г безводного углекислого натрия. Нагревают до полного растворения солей; II — в 100 мл воды растворяют 17,3 г сернокислой меди (С uSO4·5Н20). Оба раствора сливают вместе и доливают водой до 3 л. Реактив весьма устойчив.

Орциновый реактив: 0,25 г орцина растворяют в 125 мл 30%-ной соляной кислоты. К раствору добавляют 1 мл 10%-ного раствора хлорного железа. Хранят в склянке оранжевого стекла, плотно укупоренной.

МОНОСАХАРИДЫ

Редуцирующая способность альдоз и некоторых дисахаридов.

Источник: infopedia.su

Помогите,плиз!!))

Восстанавливающий тип дисахаридов. Напишите уравнения реакции серебряного зеркала с лактозой

Дисахариды, биозы, углеводы, молекулы которых состоят из двух остатков моносахаридов. Все дисахариды построены по типу гликозидов. При этом водородный атом гликозидного гидроксила одной молекулы моносахарида замещается остатком др. молекулы моносахарида за счёт полуацетального или спиртового гидроксила. В первом случае образуются дисахариды, не обладающие восстанавливающими свойствами, во втором — дисахариды с восстанавливающими свойствами (I). В группу невосстанавливающих дисахаридов входят трегалоза (микоза, или грибной сахар), состоящая из 2 остатков глюкозы (II); сахароза, состоящая из остатков глюкозы и фруктозы (III), и др.К группе восстанавливающих дисахаридов относятся мальтоза (IV), целлобиоза (V), лактоза (VI) и др.

- Отметить нарушение

Ответ

eralitangirovu

Ответ:

Объяснение:уравнение реакции «серебряного зеркала» для лактозы

С12Н22О11 + Ag2O —> C12H22O12 + 2Ag

Дисахариды, биозы, углеводы, молекулы которых состоят из двух остатков моносахаридов. Все дисахариды построены по типу гликозидов. При этом водородный атом гликозидного гидроксила одной молекулы моносахарида замещается остатком др. молекулы моносахарида за счёт полуацетального или спиртового гидроксила. В первом случае образуются дисахариды, не обладающие восстанавливающими свойствами, во втором — дисахариды с восстанавливающими свойствами (I). В группу невосстанавливающих дисахаридов входят трегалоза (микоза, или грибной сахар), состоящая из 2 остатков глюкозы (II); сахароза, состоящая из остатков глюкозы и фруктозы (III), и др.К группе восстанавливающих дисахаридов относятся мальтоза (IV), целлобиоза (V), лактоза (VI) и др.

Источник: znanija.net

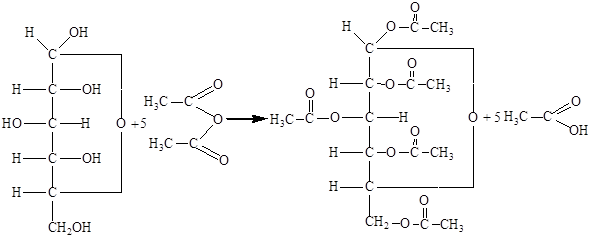

Ацилирование (образование сложных эфиров)

При действии на глюкозу уксусного ангидрида образуется сложный эфир – пентаацетилглюкоза.

пентаацетил-α,D-глюкопираноза

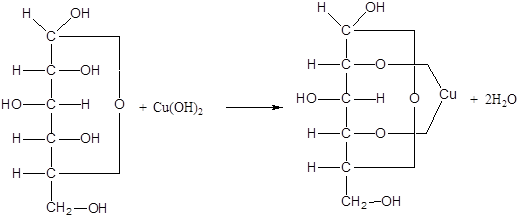

3. Как и все многоатомные спирты, глюкоза с гидроксидом меди (II) дает интенсивное синее окрашивание (качественная реакция).

α-D-глюкоза медный сахарат α-D-глюкозы

III. Специфические реакции.

Кроме приведенных выше, глюкоза характеризуется некоторыми специфическими свойствами – процессами брожения. Брожением называется расщепление молекул сахаров под воздействием ферментов.

Лекция 3. Дисахариды

1. Дисахариды – принцип строения и классификация.

2. Восстанавливающие дисахариды (мальтоза, лактоза, целлобиоза): принцип строения, номенклатура, физические и химические свойства.

3. Невосстанавливающие дисахариды (трегалоза, сахароза): принцип строения, физические и химические свойства.

1. Дисахариды (биозы) – это сложные углеводы, при гидролизе образуют два одинаковых или разных моносахарида. Это одна из подгрупп олигосахаридов.

Дисахариды подразделяются на две группы: восстанавливающие и невосстанавливающие.

2. К восстанавливающим дисахаридам относятся: мальтоза (солодовый сахар), лактоза (молочный сахар) и целлобиоза.

Мальтоза:

Мальтоза состоит из двух остатков D-глюкопиранозы, которые связаны α(1→4)‑гликозидной связью, т.е. в образовании простой эфирной связи участвуют гликозидный гидроксил одной молекулы и спиртовой гидроксил при четвертом атоме углерода другой молекулы моносахарида.

Мальтоза содержится в солоде, поэтому ее называют также солодовым сахаром. Она содержится в проросших зернах злаков.

Мальтоза представляет собой белые кристаллы, хорошо растворимые в воде, сладкие на вкус, однако значительно меньше, чем у сахара (сахарозы).

Как видно, в мальтозе имеется свободный гликозидный гидроксил, вследствие чего сохраняется способность к раскрытию цикла и переходу в альдегидную форму (способность к таутомерии). В связи с этим, мальтоза способна вступать в реакции, характерные для альдегидов, и, в частности, давать реакцию «серебряного зеркала», поэтому ее называют восстанавливающим дисахаридом. Кроме того, мальтоза вступает во многие реакции, характерные для моносахаридов, например, образует простые и сложные эфиры (см. химические свойства моносахаридов).

мальтоза октаметилмальтоза

К восстанавливающим дисахаридам относят и целлобиозу. Этот дисахарид образуется при неполном гидролизе полисахарида целлюлозы.

При гидролизе целлобиоза, подобно мальтозе, распадается на две молекулы D‑глюкозы. Она аналогична мальтозе по строению, но отличается от нее тем, что молекула глюкозы, участвующая в образовании целлобиозы за счет своего полуацетального гидроксила, является не α-, а β-глюкопиранозой. Таким образом, целлобиоза представляет собой 4-(β-D-глюкопиранозил)-D-глюкозу. Наиболее наглядно отличие в строении целлобиозы по сравнению с мальтозой показывает перспективная формула.

Целлобиоза:

Целлобиоза кристаллическое вещество с т. пл. 225 о С. В отличие от мальтозы она не сбраживается дрожжами, почти не имеет сладкого вкуса, труднопереварима и не усваивается организмом человека. Усваивается только животными, имеющими симбиоз с микроорганизмами (жвачные, лошади, кролики, свиньи и др.).

Молочный сахар, или лактоза. Представляет собой дисахарид, содержащийся в молоке (в коровьем 4 – 5%). При гидролизе распадается, образуя D-глюкозу и D‑галактозу.

Галактоза участвует в образовании лактозы своим полуацетальным гидроксилом в β-пиранозной форме, а глюкоза – спиртовым гидроксилом при 4-м углеродном атоме. Следовательно, лактоза представляет собой галактозил-глюкозу, или точнее 4‑(β-D-галактопиранозил)-D-глюкозу; моносахаридные остатки в ней связаны β-гликозил-гликозной связью.

Лактоза представляет собой кристаллическое вещество (с 1 молекулой кристаллизационной воды); т. Пл. 202 о С; довольно трудно растворима в воде.

В таутомерной форме с карбонильной группой лактоза дает все реакции на эту группу, свойственные моносахаридам. При осторожном окислении альдегидная группа в молекуле лактозы превращается в карбоксильную и получается лактобионовая кислота. При нагревании с аммиачным раствором оксида серебра лактоза дает реакцию серебряного зеркала, а с жидкостью Фелинга – осадок оксида меди (1) и, следовательно, является восстанавливающим дисахаридом.

В таутомерной форме с полуацетальным гидроксилом лактоза образует гликозиды (лактозиды). В водных растворах она вследствие таутомерии проявляет мутаротацию.

Лактоза примерно в 6 раз менее сладка, чем тростниковый сахар.

3. К невосстанавливающим дисахаридам относится сахароза (свекловичный или тростниковый сахар). Она содержится в сахарном тростнике, сахарной свекле (до 28% от сухого вещества), соках растений и плодах. Молекула сахарозы построена из α, D- глюкопиранозы и β, D- фруктофуранозы.

Сахароза:

В противоположность мальтозе гликозидная связь (1–2) между моносахаридами в сахарозе образуется за счет гликозидных гидроксилов обеих молекул, то есть свободный гликозидный гидроксил отсутствует. Вследствие этого отсутствует восстанавливающая способность сахарозы, она не дает реакции «серебряного зеркала», поэтому ее относят к невосстанавливающим дисахаридам.

Сахароза – белое кристаллическое вещество, сладкое на вкус, хорошо растворимое в воде.

Для сахарозы характерны реакции по гидроксильным группам. Как и все дисахариды, сахароза при кислотном или ферментативном гидролизе превращается в моносахариды, из которых она составлена.

Трегалоза, или микоза (грибной сахар). Дисахарид, содержащийся во многих грибах, в спорынье или рожках (болезненных образованиях на зерновых культурах, вызываемых паразитарным грибком), а также в дрожжах и т.п.

При гидролизе трегалоза распадается, подобно мальтозе и целлобиозе, на две молекулы D-глюкозы, но в отличие от этих дисахаридов в молекуле трегалозы оба остатка глюкозы в α-пиранозной форме связаны за счет полуацетальных гидроксилов, т.е. гликозил-гликозидной связью. Трегалоза представляет собой α‑D‑глюкопиранозил-α-D-глюкопиранозид.

Трегалоза:

В молекуле трегалозы нет свободного полуацетального гидроксила, и она является невосстанавливающим дисахаридом. Не проявляет мутаротации, удельное вращение постоянно и равно +197 о . Белое кристаллическое вещество с т. Пл. 203 о С, сладкое на вкус.

Источник: megaobuchalka.ru