размещаю материал про судьбу «царского», «колчаковского» золота.

Тайна пропавшего золотого запаса Российской Империи раскрыта

08-10-2011 02:43 | Ольга Васинкевич

4 и 5 октября в Праге прошла масштабная международная конференция, посвященная 90-летию с начала Русской акции помощи в Чехословакии. В рамках конференции было затронуто множество интересных и актуальных тем, связанных с историей русской эмиграции первой волны в Чехословакии. Среди них – тема до сих пор крайне острая и противоречивая – виновны ли чешские легионеры в пропаже части золотого запаса Российской Империи в годы Гражданской войны? Наш сегодняшний собеседник надеется, что своим последним исследованием он поставил в этом вопросе точку.

Международная конференция посвященная 90-летию с начала Русской акции помощи в Чехословакии (Фото: Архив Российского центра науки и культуры)

В наших передачах «Исторические прогулки» в цикле, посвященном чехословацким легионерам в России, мы уже рассказывали о том, что исчезновение части «царского» золота в Сибири связывают с чехословацкими легионерами. Однако над многими фактами так и повис знак вопроса, который, мы надеемся, нам удастся устранить в нашей сегодняшней передаче.

Золото Колчака или куда пропало царское золото !

Итак, разговоры, о чехословацких следах в пропаже части российского золотого запаса стали вестись еще в 1920-е годы. В воспоминаниях многих эмигрантов можно встретить множество реплик и утверждений в отношении источника финансирования Русской акции помощи. Напомним, что решение о начале данной акции в поддержку русских беженцев, оказавшихся в связи с событиями в России вдали от дома, было принято правительством Чехословакии в 1921 году. На протяжении вот уже 90 лет не прекращаются разговоры о том, что это было сделано за счет части золотого запаса Российской Империи, то есть так называемого «колчаковского золота», которое попало в руки генерала Колчака.

«В руки адмирала в итоге попало золото на сумму 645 с лишним миллионов рублей. Это золото в Казани захватывали, в том числе, и чешские легионеры – отряд чешских легионеров и отряд подполковника Каппеля. После целого ряда передвижений золото из Казани оказалось в Омске, где к власти пришел адмирал Колчак, и с тех пор оно стало называться «колчаковским золотом».

И вот это «золото Колчака» является одной из загадок русской истории. Почему загадок? Потому что интересно, что же стало с золотом потом. А потом его легионеры вместе с адмиралом выдали Иркутскому политическому центру, иногда говорят, что большевикам, но это не так.

Он был выдан меньшевикам и эсерам, которые свергли колчаковскую власть в Иркутске, к тому времени всем уже изрядно надоевшую, а те уже, в свою очередь, передали его большевикам. После передачи золота оказалось на сумму 409 миллионов рублей – то есть, существенно меньше. Так что же стало с золотом на сумму почти 236 миллионов рублей. Чтобы понять, что такое золотой рубль, то в те времена два золотых рубля были равны одному американскому золотому доллару, так что по тем временам это были гигантские деньги», — рассказывает историк, профессор Высшей школы экономики в Москве Олег Витальевич Будницкий.

За день нашли больше чем за сезон! Царское ЗОЛОТО! РУБЛИ, УДЕЛЫ, ДОМОНГОЛ, УКРАШЕНИЯ и 250 монет!

Mеждународная конференция посвященная 90-летию с начала Русской акции помощи в Чехословакии (Фото: Архив Российского центра науки и культуры)

Тут складывается неоднозначная ситуация: с одной стороны, часть золота бесследно исчезла, с другой стороны – Чехословакия оказывает массивную материальную поддержку русским эмигрантам. При этом охрану золота в значительной степени чехословацкие легионеры. Отсюда, по всей вероятности, и возникает заключение, что поддержка проводилась за счет золота, украденного легионерами. Вариантов и предположений было множество, разнились цифры и суммы, и такая ситуация продолжается по сей день. Однако, как считает профессор Будницкий, неуспех раскрытия загадки заключался в том, что разгадать ее пытались не с того конца.

«Я не ставил своей целью специально заниматься проблемами финансирования Русской акции, я пытался решить загадку золота Колчака. Я решил, и это можно прочесть в моей книге «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото 1918 – 1957». Почему мне удалось эту загадку решить? Потому что где искали золото?

Как водится, в заброшенной шахте в Сибири, в тайге, в подвалах Легиобанка или еще где-то, а надо было искать, конечно, в документах. В документах Министерства финансов Колчака, в документах Российского госбанка, ибо за это золото отвечал банк, и по движению золота все документы должны были быть там, и они там есть.

Эти документы хранятся в Российском государственном архиве экономики. Но самое главное, кто был ответственным за то золото, которое было доставлено за рубеж и было там продано или депонировано в зарубежных банках в качестве гарантий под займы и кредиты? Это были российские дипломаты, финансовые атташе, послы.

Они вели переговоры с банками, договаривались об условиях кредита и так далее. Где эти архивы оказались? Они оказались в Гуверовском архиве, это Стенфордский университет в Калифорнии, там хранятся архивы Российского посольства в Вашингтоне, архивы Российского посольства в Париже и другие дипломатические бумаги. Часть документов хранится в Бахметьевском архиве в Нью-Йорке в Колумбийском университете, и последняя часть – в Русском архиве в Лидсе в Великобритании, куда попали бумаги Василия Маклакова, российского посла в Париже, затем главы эмигрантского комитета. Он был последним распорядителем российских денег».

Mеждународная конференция посвященная 90-летию с начала Русской акции помощи в Чехословакии (Фото: Архив Российского центра науки и культуры)

Когда профессор Будницкий сложил все документы, оказалось, что все прекрасно документировано, и почти никаких пропаж золота не было. Выяснилось, что золото на сумму свыше 190 миллионов золотых рублей было доставлено из Омска во Владивосток, откуда оно было отправлено за границу.

Там оно было продано частично французским банкам: Индо-Китайскому, Китайскому индустриальному, британским банкам, Гонконгско-Шанхайскому и японскому Йокогама Спеши Банк. То есть это были в чистом виде продажи, за которые были получены деньги. Но, кроме того, были осуществлены крупные займы в Японии, Великобритании и США.

Самые значительные суммы колчаковское правительство получило в японских банках – 28,5 миллионов иен (тогда иена была равна 1 рублю) и у Консорциума англо-американских банков. Деньги должны были быть возвращены через год, но так как этого не произошло, золото перешло в собственность банков. Как мы отметили выше, не было практически никаких пропаж золота. Но, в основном, что случилось с пропавшим золотом, тоже по большей части известно.

Однако, почему же в хищении части золотого запаса Российской Империи фигурируют чехословацкие легионеры? Оказывается – неслучайно.

Профессор Олег Витальевич Будницкий

«Наконец, самое крупное хищение. Произошло оно между станциями Зима и Тыреть – весьма символичное название. Там обнаружили, что на одном из вагонов вскрыта пломба и потом замотана. При вскрытии вагона оказалось, что не хватает 13 ящиков – было 200, осталось 187. Это единственный эпизод, в котором реально участвует чешская охрана.

Командование охраны было чешским под руководством капитана Эмбра, и было понятно, что хищение произошло при участии часовых, потому что дно, стены. Крыша – все целое. Так что очевидно, что срезали пломбу, вынесли через дверь, замотали и сделали вид, что все осталось в целости и сохранности.

Нам известны фамилии всех часовых с точностью с какого до какого времени он стоял в карауле, все фамилии русские. Конечно, все равно ответственность несет чешское командование, но если охрана участвовала в хищении, — а мы вряд ли можем в этом сомневаться, — то это украли или русские, или русские вместе с чехами. Так что это вполне можно назвать актом славянского единства вот в такой форме».

Далее стоит вопрос, что же произошло с золотом, похищенным из вагона. На настоящий момент не существует никаких доказательств, что золото было доставлено в Чехословакию и пошло на финансирование Русской акции помощи.

Но, как считает профессор Будницкий, даже если сделать маловероятное допущение, что золото все же прибыло в Чехословакию, и по каким-то непонятным причинам было передано правительству, то какова была сумма, вырученная от его продажи? Проведя вычисления, профессор Будницкий пришел к следующим выводам: сумма от продажи 13 пропавших ящиков золота могла составить 390 тысяч долларов.

Если посмотреть, сколько денег было потрачено на Русскую акцию, то только в первый год сумма равнялась 11 миллионам крон, 55 миллионам – во второй год, и 66 миллионам – в третий. В целом за 10 лет на помощь русским эмигрантам было потрачено порядка полумиллиарда чешских крон. Переведя хотя бы сумму за один год в доллары (66 миллионов крон при тогдашнем курсе на 1923 год 34,4 кроны за доллар) мы получаем более 1 миллиона 900 (девятисот) тысяч долларов. Это, как мы видим, практически в пять раз больше суммы, которая могла бы быть получена от продажи 13 ящиков похищенного золота.

«Поэтому я считаю, что миф о русском золоте может быть сдан в архив, просто потому что мы точно знаем, куда, кроме этих 13 ящиков, это золото делось. Так что загадки «колчаковского золота» больше не существует и не существует больше проблемы, пошло или не пошло русское золото на Русскую акцию, оно просто не могло на нее пойти по причине того, что оно оказалось в подвалах японских, американских и французских банков, причем попало в эти подвалы совершенно легально – было продано или отправлено в качестве золотых депозитов. Вот такая история», — заключает профессор Олег Витальевич Будницкий.

Источник: historica.ru

16 августа 1918 года взбунтовавшийся в мае того же года Чехословацкий корпус, следовавший по Транссибирской магистрали во Владивосток, вывез из кладовых Казанского банка золотой запас Российской империи в размере 651 млн 532 тыс. 117 рублей золотом, что эквивалентно 507 тоннам 144 килограммам золота.

На двух пароходах под усиленной охраной золото было отправлено в Самару, где заседало разогнанное большевиками Учредительное собрание.

Из Самары золото на некоторое время перекочевало в Уфу, а в конце 1918 года было перевезено в Омск и размещено в местном отделении Государственного банка.

Омский госбанк

Таким образом, золотой запас поступил в распоряжение адмирала Колчака, объявившего себя к тому времени Верховным правителем России.

.png)

Когда 3 мая 1920 года золотой запас вернулся в Казанскую контору Народного банка РСФСР, его размер составлял 409 млн 625 тыс. 870 рублей золотом, что эквивалентно 318 тоннам 848 килограммам золота.

Пропавшая разница в 189 тонн не дает покоя российским историкам и политикам, а в еще большей степени нелегальным владельцам этих сокровищ за рубежом.

В одно из февральских воскресений 1917 года новоиспеченный прапорщик 4-й запасной артиллерийской бригады, расквартированной в Саратове, Николай Келин отсыпался. В половине двенадцатого его разбудил денщик и доложил, что из бригады явился связной и доставил срочный казенный пакет.

“С получением сего явитесь в Государственный банк на Константиновской в распоряжение полковника Генерального штаба Трегубова. ”

На улице у Государственного банка прапорщика поразило обилие подвод. На розвальнях сидели полицейские, около каждых саней — конный солдат. Во дворе суматоха. Чиновники и солдаты с огромным напряжением вытаскивали из подвалов небольшие, метр на полтора, ящики с какими-то непонятными номерами и знаками. Прапорщик отыскал полковника, отрапортовал и получил приказ принять команду над охраной — до распоряжения.

Странные ящики по два ставили на дровни. “Что это такое?” Чиновник улыбнулся: “А вы попробуйте, господин офицер, поднять один ящик”. Прапорщик обеими руками ухватился за канатную петлю и не смог даже оторвать ящик от земли. И тогда чиновник, склонившись к самому уху прапорщика, таинственно прошептал: “Часть золотого запаса государства российского, — потом оглянулся и добавил: — В Питере будто бы неспокойно. Запас пойдет в Сибирь. Или в Самару, или в Уфу. ”

Прапорщик Николай Келин, конечно, не мог предположить, что через несколько лет вместе с большим количеством русских студентов — государственных стипендиатов в Чехословакии будет учиться в Праге на проценты от золота, которое помогал грузить в феврале 1917 года в Саратове.

Так начиналась четырехлетняя эпопея русского золота. А вот как она закончилась. Ящики, которые довелось охранять прапорщику Келину, отправили в Казань, куда из разных городов Европейской России в конце концов свезли почти весь золотой запас империи. (Из Петрограда, к которому все ближе подступал враг, эвакуация золота производилась еще в начале 1915 года.)

Банковские служащие, неотступно сопровождавшие золотой запас во всех его удивительных странствиях по российским просторам, в Омске наконец ревизовали его и установили его величину — 507 с небольшим тонн золота.

Осенью 1919 года Красная Армия подошла к Омску. Колчак принял решение о вывозе золота во Владивосток, для чего 31 октября золотой запас под усиленной офицерской охраной был погружен в эшелон, состоявший из 52 вагонов. Штабной поезд Колчака и золотой эшелон двинулись на Восток.

27 декабря 1919 года железнодорожный караван прибыл на станцию Нижнеудинск, где вскоре союзники принудили адмирала сложить с себя полномочия Верховного правителя, а золотой запас передать под охрану чехословацких подразделений.

15 января 1920 года в обмен на гарантии беспрепятственного проезда во Владивосток чешское командование выдало Колчака большевикам, которого те и расстреляли. Золотой запас, также доставшийся большевикам, был отправлен обратно в Казань 22 марта с сильным несхождением “дебета” и “кредита”. Только за несколько дней, в течение которых чешские легионеры конвоировали колчаковский эшелон, из его состава пропали 27 вагонов, а в некоторых оставшихся ящиках вместо ценностей обнаружились камни и кирпичи. По одним данным, большевики просто закрыли на это глаза, по другим — за выдачу Колчака чехам даже еще приплатили.

Согласно справке Народного комиссариата финансов РСФСР от 12 июня 1921 года, за период правления адмирала Колчака золотой запас сократился на 235,6 млн рублей, или на 182 тонны. Правда, этот подсчет почему-то исключил те 4,6 тонны драгметаллов, которые еще большевики успели вывезти из Казани, когда в августе 1918 года за этот город завязал бои отряд полковника Каппеля. Кроме того, существует версия, что несколько десятков тонн “колчаковского” золота по сей день покоятся в дебрях сибирской тайги, украденные и запрятанные неизвестно кем.

Как бы то ни было, известно, что на закупку вооружений и амуниции Колчак истратил 81,5 млн рублей, то есть эти деньги ушли за рубеж вполне легально, а вот 154 миллиона исчезли, казалось бы, без следа. Однако статья 8 договора между правительством Колчака и консорциумом японских банков, заключенного в 1919 году, оговаривает, что залоговое золото должно быть возвращено японской стороной в случае невыполнения ею контракта.

Утаённое золото

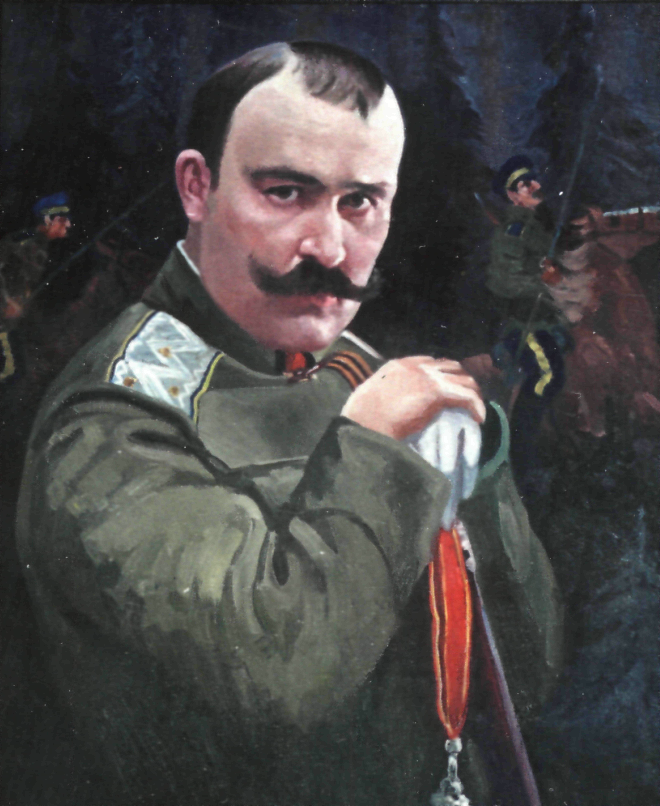

Известно, что та часть сокровища, которую Колчак успел сдать на хранение в западных банках, была отправлена партиями из Сибири на поезде во Владивосток. В целом адмирал осуществил 7 таких транспортировок. Одна из партий, последняя, была в Забайкалье захвачена атаманом Семёновым.

Григорий Михайлович Семёнов

Было там около 30 тонн золота.

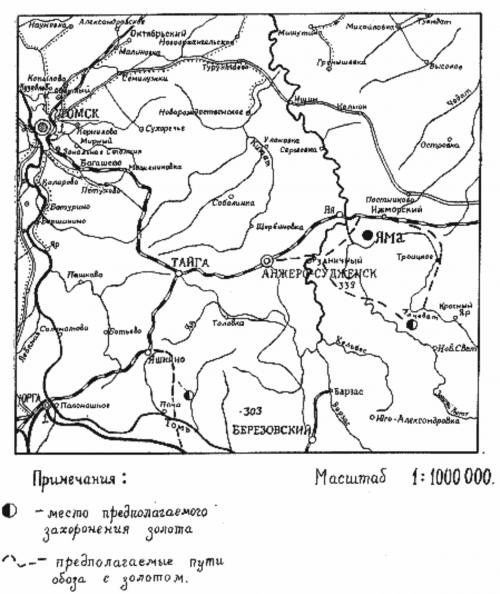

Есть также третий след, названный просто сибирским. Согласно этой версии, часть золота Колчака была спрятана в районе Томска, Тобольска и Тюмени.

Среди некоторых искателей клада Колчака считается, что предусмотрительный адмирал всё время прятал золото по частям в различных местах.

Клад обычно закапывали в земле. Скептики указывают на то, что в 1919 году зима началась рано и была очень морозной, что практически делало невозможным захоронение золота. Но адмирал не был простым военным. Он был ещё и полярником, исследователем и сапёром. Он знал, как справиться в трудных полярных условиях.

Возможно, при строительстве тайников использовали взрывчатку.

Одна из теорий говорит, что часть колчаковского золота люди адмирала пытались провезти в поезде через Байкал, укладывая на замёрзшем льду озера рельсы. Однако лёд не выдержал, и сокровище пошло на дно. Когда в прошлом году один из подводных аппаратов Мир нашёл на дне Байкала старый вагон времён гражданской войны, о золоте Колчака снова вспомнили. Поддержку акции поиска выразили даже депутаты Государственной Думы.

Однако, в обломках вагона, вместо сокровища был обнаружен только ящик с патронами. Более вероятно, что ослабленные остатки армии Колчака, спасаясь от Красной Армии, переправлялись через Байкал на санях, на которых везли часть сокровища, спасённого от новых «хозяев». Морозы, достигающие 60 градусов, и ветер сделали своё. Кошмарную поездку пережили немногие. Часть золота вместе с санями ушла на дно во время весеннего таяния льда, часть была спрятана в подвалах окрестных церквей.

Спрятанное золото Колчака российские службы искали в течение нескольких десятилетий. Только в районе Тобольска, Томска и Тюмени чекисты рыли землю целое десятилетие, с 1922 до 1933 года. Им удалось найти часть царских драгоценностей.

В 1941 году НКВД на основе показаний свидетеля-очевидца начал поиски 26 сундуков золота, закопанных в районе населённого пункта Тайга. Однако свидетель, бывший полковой писарь в войске Колчака, не смог точно определить местонахождение тайника с сокровищем, утверждая, что после стольких лет не в состоянии распознать место.

Он был расстрелян по обвинению о введении в заблуждение и обмане власти. В 50-тых годах найти это золото пыталось российское МВД. В 1970 в районе Ханты-Мансийска золото искала КГБ. Существуют также сведения о сокровище, скрытом в пещерах Алтая, а несколько лет назад появился и казахский след.

Возможно, чтобы найти золото Колчака, надо . думать по-польски. Одним из советников адмирала в то время, когда происходила эта золотая эпопея, был поляк. Писатель, путешественник, ученый, географ, химик и геолог, профессор Фердинанд Антоний Оссендовский.

Антоний Фердинанд Оссендовский

Антикоммунист, талантливый разведчик и знаток Сибири, который в 1922 году вернулся в свободную Польшу. В страну он добрался через Маньчжурию и Монголию, а, как утверждают некоторые легенды о золоте Колчака, именно там скрыта часть сокровища.

Царское золото, захваченное адмиралом Колчаком, до такой степени обросло уже мифами, что сегодня трудно отделить фантастику от фактов. Не вызывает сомнений только то, что о потерянном сокровище люди ещё долго будут рассказывать и так же долго его искать. У россиян тоже есть своя версия легенды о Янтарной комнате.

Между тем Чехословакия полнилась слухами о несметных богатствах, вывезенных сорокатысячным чешским корпусом из Сибири. В 1923 году в самом центре Праги было выстроено роскошное здание так называемого Легиобанка, основанного ветеранами сибирской эпопеи.

здание “ Легионбанка “ в Праге

Чешская крона много лет котировалась на международной бирже наравне с долларом, имея за собой золотое покрытие. Вновь образованное государство остро нуждалось в деньгах, и министр иностранных дел Эдуард Бенеш секретно рекомендовал начальству своей странствующей армии как-нибудь озаботиться добычей национального капитала.

Эдуард Бенеш

По утверждению товарища министра финансов правительства Колчака Новицкого, добыча легионеров составила 63 млн золотых рублей. По свидетельству исследователя Владимира Врангеля, в пражском военном архиве хранится документ о передаче в руки легионеров 18 вагонов с российскими ценностями. Более того, рискнем предположить, что Бенеш в бытность свою уже президентом Чехословакии отверг предложенную Советским Союзом помощь в борьбе против готовившейся немецкой агрессии и принял условия пресловутого Мюнхенского соглашения 1938 года не в последнюю очередь из-за опасений, связанных с первоначальным капиталом своего государства: ведь еще в 1936 году Сталин поднимал перед Бенешем вопрос о возврате части золотого запаса.

А рядовые участники великой исторической драмы, подобные Николаю Келину, пока обивали мостовые Стамбула, работая за гроши на американских базах и торгуя бумажными пионами собственного изготовления; на острове Лемнос казачьи офицеры — кандидаты во французский иностранный легион — послушно ползали под гортанную команду губастых черномазых африканцев.

на острове Лемнос

И вот нежданно-негаданно для многих из молодых русских эмигрантов блеснул луч надежды. Из Чехословакии — государства нового и никому не известного — пришло сообщение, что Пражский университет готов принять на обучение несколько сот студентов из числа русских белоэмигрантов. Отправка в Прагу очередной группы студентов, в которую входил и Николай Келин, была назначена на 21 октября 1921 года.

В 1921 году пражские дамы-патронессы и высшая чешская знать устроили для русских студентов елку. Среди студентов находился и будущий врач Николай Келин. В огромный зал “Соколовны” приехал и бывший председатель совета министров доктор К.П. Крамарж, говоривший по-русски бегло и почти без акцента. В начале вечера Крамарж обратился с речью к русским студентам.

Карел Петрович Крамарж

“Дорогие русские друзья, — сказал он, — вы, часть русской интеллигенции, волею судеб очутившиеся за границей, естественно, задаете и будете задавать себе вопрос: почему мы, чехи, приняли участие в вашей судьбе и решили помочь вам получить у нас образование? Вам, людям интеллигентным, может это показаться странным в наш суровый век расчетливого отношения одного к другому.

Может быть, многих из вас будет глодать мысль, что вы живете на нашем иждивении, как нищие, и мы, то есть чешское правительство, даем вам как бы милостыню. Эти чувства естественны и понятны. Но я, как член правительства, могу вас заверить, что мы даем вам не милостыню, а оплачиваем вам, то есть России, только незначительную часть того долга, который мы должны вашей родине. Детали и подробности я не могу, да и не имею права вам сообщить, но прошу верить: получая нашу материальную помощь, вы берете из своего”.

Источник: lemur59.ru

Царское золото и недвижимость – кто и сколько должен России?

Начать стоит с одного, весьма показательного эпизода: в 1986 году, недавно усевшийся на советский трон генсек М. Горбачев ни с того ни с сего решил вернуть английским «партнерам» долги царской России.

Как известно, ещё с дореволюционных времен некоторые подданные Её Величества владели русскими ценными бумагами, которые после октября 1917 года по вполне понятным причинам превратились в макулатуру.

В 1924 году СССР и Англия вроде все вопросы по взаимным долгам решили и к этой теме больше не возвращались, хотя держатели ценных бумаг время от времени напоминали о себе. Правда, всегда безуспешно. Во всяком случае, до тех пор, пока Горбачев не подтвердил правильность поговорки – Россия щедрая душа. И согласился выплатить 54,8% стоимости ценных бумаг, что вылилось в уплаченные англичанам 120 миллионов фунтов стерлингов.

Зачем это было сделано – остается только догадываться. Причем особо гадать не придется, зная деструктивную суть Горбачева и его дальнейшую роль в развале СССР. Но тогда, в 1986 году, он своим решением не только сократил валютные резервы СССР, но попутно взбудоражил и других держателей ценных бумаг. Например, во Франции и в Бельгии

Особенно обрадовались этому прецеденту французы, которые держали на руках сотни тысяч ценных бумаг и постоянно требовали от СССР возврата своих денег. Но если при Сталине и других генсеках их просто посылали по известному адресу, напоминая, что Российская империя не существует с 1917 года, то друг всей мировой прогрессивной общественности Горбачев подарил им надежду, подписав в 1990 году указ о признании СССР обязательств царской России.

Правда, его удивительную гибкость в переговорах успели оценить только вернувшие часть своих денег англичане, но не французы. Так как в 1991 году первый в истории СССР генсек-президент и будущий рекламщик американской пиццы был выкинут на свалку истории, получил в кормление персональный фонд и больше не участвовал в международных делах.

К сожалению, его преемник – Б. Ельцин — продолжил начатое Горбачевым дело? и в 1996 году В. Черномырдин и его французский коллега Л. Жоспэн подписали договор, по которому Россия обязалась выплатить французским держателям ценных бумаг 400 миллионов долларов.

Если Горбачев вернул долги англичанам, скорее всего, для того, чтобы они оценили его «прогиб» и готовность поддерживать «конструктивный» диалог, то Черномырдин подписывал договор во многом вынужденно.

После горбачевской «перестройки» и пятилетки погромных ельцинских «реформ» Россия набрала кредитов на 130 миллиардов долларов и ежегодно выплачивала проценты в размере 9 миллиардов. Такие деньги каждый раз приходилось изыскивать с огромным трудом.

«Великие» экономисты гайдаровского призыва видели выход из положения только один – Россия должна была «сотрудничать» с западными банками. Только они, вернее, предоставляемые ими кредиты, могли помочь стране. Но в 1996 году банки давали кредиты уже не так охотно, как раньше. Банкиры прекрасно видели, что ельцинские «реформы» не возрождают, а уничтожают Россию.

Поэтому Черномырдину надо было показать готовность к «правильному» сотрудничеству и пойти на ряд уступок. Вот Россия и подписала договор о возврате царских долгов, фактически только лишь за возможность получить кредиты.

Спору нет – долги надо отдавать. Всегда. Как и выполнять взятые на себя обязательства и соблюдать договоренности. Но почему-то так получается, что эти правила хорошего тона относятся исключительно к России. А вот наши западные и восточные «партнеры» никогда не спешили следовать этим правилам.

Более того, постоянно увиливали и увиливают от их соблюдения. И примеров тому – масса.

Как известно, до Первой мировой войны Российская Империя была одним из богатейших государств мира. К 1914 году её золотой запас оценивался в 1 695 000 000 рублей – самый большой золотой запас в Европе. Но за 1914-1922 годы две трети его было растрачено, и это не считая потери других материальных и культурных ценностей плюс зарубежной недвижимости. До сих пор никто не знает, во сколько обошлись России потрясения, терзавшие страну после 1917 года. Зато известно другое – колоссальные потери Россия понесла в том числе и благодаря нашим «партнерам».

Впрочем, кое-какие цифры известны.

Так, в 1923 году нарком внешней торговли Л. Красин , занимавшийся вопросами восстановления торговых отношений со странами Антанты , обратился в юридическую фирму « Пинкертон ». Целью обращения стал розыск всех активов Российской Империи, в первую очередь драгметаллов, ценных бумаг и недвижимости.

Стоит отметить, что после смерти Красина фирма «Пинкертон» не прекратила заниматься этим делом и за многие десятилетия обнаружила в разных странах драгметаллов на 100 миллиардов долларов (по ценам середины 90-х годов), а недвижимости – на 300 миллиардов.

Один из самых дотошных исследователей темы «царского золота», доктор исторических наук В. Сироткин приводит вот какие цифры: в Англии до сих пор хранится 45 тонн золота, переданного Россией в годы Первой мировой войны в счет оплаты оружия и амуниции, оцениваемого в 50 миллиардов долларов. В 25 миллиардов оценивается золото, переданное Франции. В 23 миллиарда – золото, ушедшее в США, 5 миллиардов — золото в Швеции. На 1 миллиард украли «золото Колчака » легионеры чехословацкого корпуса, воевавшие в России с 1918 года.

Но больше всех – на 80 миллиардов — ограбила Россию Япония. Такие матерые страны-воры, как США и Великобритания, признают наличие у них царского золота и даже готовы обсуждать тему его возврата, а вот Франция, Швеция, Чехия и особенно Япония и слышать на этот счет ничего не хотят.

И если к чехам ещё можно не предъявлять претензии в полном объеме, хотя бы потому, что чехословацкое правительство приютило после Гражданской войны и материально поддерживало многих русских эмигрантов, то Япония, наоборот, сама бесконечно поднимает вопрос о «северных территориях». Хотя прежде чем говорить на тему Курильских островов , не мешало бы закрыть все вопросы с царским золотом.

Горбачев и Ельцин доказали, что Россия очень щедрая душа, особенно когда речь не идет о собственных гражданах, но всё же кое-кому и края надо видеть. Япония не просто присвоила себе золото на 80 миллиардов, фактически она получила контрибуцию от страны, союзником которой была в Первую мировую войну. Впрочем, как США, Англия и Франция. Все эти страны попросту присвоили себе золото, переданное им на ВРЕМЕННОЕ хранение, и это можно расценивать как грабеж средь бела дня.

Несмотря на оцененные в 400 миллиардов долларов российские зарубежные активы, с 1991 года почему-то никто не спешит поднимать вопрос об их возврате. Единственным из высокопоставленных чиновников, кто принял хоть какое-то участие в решение этого вопроса, был Е. Примаков . Однако на нём все и закончилось, потому что беломраморный царь Борис был занят более важными делами и недосуг ему было разбираться с какими-то там 400 миллиардами. Нет, правильные резолюции на ряде документов он, конечно, ставил, вот только его распоряжения в данном случае никто не выполнял.

Одно дело начать войну на Кавказе и пострелять по Белому дому из танков – тут все делалось оперативно. И совсем другое дело – досаждать «партнерам» напоминанием о каком-то там царском золоте. После таких напоминаний «друг Рю» ведь и обидеться мог и в следующий раз отказался бы в царскую баню идти. Да и европейские «партнеры», столь щедро закабалявшие Россию кредитами в девяностые, тоже могли бы не понять разговоров о золоте столетней давности. В общем, каждый раз тема царского золота спускалась на тормозах.

Ещё большая путаница наблюдается с зарубежной недвижимостью, с которой до конца не разобрались до сих пор. Хотя разбираться с ней начал ещё нарком Красин в начале 20-х годов. Но почти сто лет прошло, а воз и ныне там – никто точно не знает, чем именно владела Россия за рубежом.

Усугубляет проблему и церковная недвижимость, которой также было немало утеряно с 1917 года и которую с того же самого времени практически никто не контролировал. Но и когда контролировал, дело иногда принимало скверный оборот.

В этой связи стоит вспомнить одну из самых омерзительных выходок оттепельного перестройщика Н. Хрущева . Как известно, либеральная общественность очень любит этого «прогрессивного» деятеля за ХХ съезд и разоблачение «культа личности». За это она готова прощать ему все остальное – и расстрелы невинных людей в Новочеркасске и Тбилиси , и эксперименты с экономикой, и клоунаду в политике.

«Кукурузный царь» Никита отметился не только этим, а ещё и так называемой «Апельсиновой сделкой», умудрившись продать отнюдь не союзному Израилю 22 объекта церковной недвижимости и земельные участки за 4,5 миллиона долларов. 7 октября 1964 года было подписано Соглашение №593, согласно которому Израиль оформил в собственность строения и земельные участки в Иерусалиме общей площадью 167 000 кв. метров, ранее принадлежавшие Императорскому Православному Палестинскому Обществу (ИППО).

За все это Израиль должен был заплатить 4,5 миллиона долларов. Но дальше начался типично хрущевский цирк. «Оттепельщик» согласился получить оплату не сразу, а в течение двух лет, да и не валютой, а апельсинами и какими-то тряпками. Которые ушлые израильтяне загрузили на два парохода и отправили в СССР. Причем по пути часть апельсинов испортилась.

Таким образом, Хрущев променял часть бесценной Святой земли, которую десятилетиями посещали русские паломники, на то, что получил бы от любого нашего арабского союзника в сто раз дешевле. Та же самая Сирия или Египет отправили бы нам хоть с десяток пароходов груженых апельсинами, попросив взамен несколько танков или самолетов. Но таков уж был Никита Сергеевич, любитель вышиванок, гопака и решений, от которых подчас волосы вставали дыбом у всего мира.

Видать, не зря придумали поговорку про свинью и апельсины, которая после Соглашения №593 приобрела вполне законченный смысл. Не раз встречались в истории России полуадекватные, да и совсем неадекватные правители, но из всех них только Хрущев додумался до того, чтобы торговать Святой землей. Вернее, менять её на апельсины.

Вывод из всей этой истории с царским золотом и зарубежной недвижимостью напрашивается достаточно простой. Россия не только не требовала его возврата, но сама выплачивала значительные суммы за царские ценные бумаги. Происходило это потому, что горбачевско-ельцинская политика превратила вторую сверхдержаву мира в страну-попрошайку, в страну-терпилу, которая просто по определению не могла что-то там требовать у «партнеров». А могла лишь смиренно сносить все тычки и оплеухи, занимать бесконечно деньги, все глубже увязая в долговой яме и гнать на Запад сырье по бросовым ценам.

Хотя горбачевско-ельцинская эпоха давно закончилась, в настоящее время поднимать вопрос о царском золоте так же бессмысленно, как и двадцать лет назад. Сейчас с Россией точно так же не будут разговаривать, на этот раз прикрываясь санкциями. Да и не видно у наших власть предержащих желания обсуждать с «партнерами» такие темы.

Судя по всему, прав был покойный Б. Немцов , который, будучи вице-премьером и ознакомившись с документами по царскому золоту, высказался в том духе, что тема эта бесперспективная. Дескать, «что упало, то пропало». А это означает, что если Россия и получит что-то от тех 400 миллиардов зарубежных активов, так только жалкие крохи. В лучшем случае, и неизвестно когда. Если вообще получит когда-то.

Источник: pandoraopen.ru