1. Распад державы Александра Македонского. Сразу же после смерти Александра македонские полководцы стали делить земли, входившие в созданную им державу. Из недавних друзей и боевых соратников они превратились в злейших врагов. Непрерывно воюя, они захватывали друг у друга страны и города, перекраивая карту Восточного Средиземноморья1.

На месте державы Александра возникло много государств. Главными из них были: Египетское, Македонское и Сирийское. В этих государствах военачальники Александра провозгласили себя царями. Подобно Александру, они основывали города, в которых поселяли македонских воинов и греков. По греческому образцу в этих городах строили театры, гимнасии, портики.

Государства, находившиеся под влиянием греческой культуры, в науке называют эллинистическими.

2. В александрийском порту. Крупнейшим культурным и торговым центром всего Восточного Средиземноморья стала столица Египетского царства Александрия. Множество торговых кораблей из разных стран прибывало в Александрию. Уже издали, даже в кромешной тьме и в непогоду, моряки видели огромный маяк, расположенный на острове Фарос.

Птолемеи. Цари эллинистического Египта. (рус.) Исторические личности

Надобность в маяке была велика: близ берегов тянулись мели и подводные скалы, маяк указывал вход в гавань. По ночам под куполом, увенчанным статуей Посейдона, пылал огонь. Свет пламени усиливался металлическими зеркалами. Топливо доставляли на осликах по проходящей внутри маяка пологой винтообразной лестнице.

С вершины маяка наблюдали за морским простором: не приближается ли вражеский флот. Фаросский маяк был не намного ниже пирамиды Хеопса. Греки называли его одним из чудес света.

Александрия Египетская. План.

1 Средиземноморье — общее название для стран, расположенных по берегам Средиземного моря.

Фаросский маяк. Ре конструкция.

По морю в Египет доставляли древесину, серебро, выкрашенные пурпуром шерстяные ткани, дорогие вина для царя и вельмож. А вывозили зерно, папирус, слоновую кость, тончайшие льняные ткани, изделия из стекла и многое другое.

Рядом с гаванью был расположен царский дворец. В дни празднеств его ворота открывались настежь, охрана из македонян пропускала всех. Толпа александрийцев дивилась роскоши парадных помещений, отделанных мрамором, поражалась красоте резной мебели и ковров с вытканными сценами из мифов.

3. На улицах и площадях. Александрия была выстроена по единому плану, её улицы пересекались под прямыми углами. Главная улица тянулась более чем на шесть километров. Она была вымощена мраморными плитами и настолько широка, что по ней свободно ехало рядом несколько повозок. С утра до вечера улицы и площади были заполнены людьми.

Земледельцы-египтяне везли на продажу то, что у них осталось после сдачи налога в царскую казну. Маршировали отряды воинов — греков или македонян. На площадях толпа глазела на актёров, разыгрывавших смешные сценки, на танцовщиц и ловко подбрасывавших мячи жонглёров.

В библиотеке Александрии. Рисунок нашего времени.

Мальчик с гусёнком. Древнегреческая статуя.

4. В александрийском Музее. Крупнейшим центром науки был Музей — это слово означает «место, где обитают музы». В греческих мифах музы — девять сестёр-богинь, покровительниц поэзии, искусств и наук. Например, Мельпомена — муза трагедии, Терпсихора — муза танца, Клио — муза истории.

Музей занимал в Александрии целый район, в котором было много больших и малых зданий, окружённых деревьями и цветниками. Учёные и поэты съезжались сюда из многих стран но приглашению царя Египта, желавшего прославить самого себя и свою столицу. В Музее им предоставляли бесплатное жильё, питание, помещения для занятий.

Обитатели Музея встречались в красивом портике, где вели научные споры и знакомили друг друга со своими открытиями. Так, Аристарх Самосский впервые в истории высказал гениальную догадку о вращении Земли вокруг Солнца. А географ Эратосфен, исходя из того, что Земля представляет собой шар, предсказал возможность кругосветных путешествий. Он же утверждал, что нельзя оценивать людей по их национальности, ибо среди греков есть люди грубые и невежественные, а среди негреков — воспитанные и образованные.

Из истории древних библиотек

Однажды египетский царь Птолемей попросил у афинян рукописи знаменитых писателей, желая снять с них копии. Боясь за судьбу рукописей Эсхила и Софокла, афиняне потребовали за них огромный залог (около 500 кг серебра). Птолемей дал этот залог, взамен получил рукописи и передал их. на вечное хранение в Александрийскую библиотеку. Царь предпочёл потерять своё серебро, прослыть обманщиком, но сохранить у себя драгоценные рукописи.

Была известной и библиотека в городе Пергаме (Малая Азия). Царь Египта, завидовавший её растущей славе, запретил вывоз папируса в Пергам. Тогда во II (2-м) веке до н. э. в Пергаме стали использовать для письма тонко выделанную кожу молодых животных — ягнят, телят. Этот писчий материал получил название пергамент.

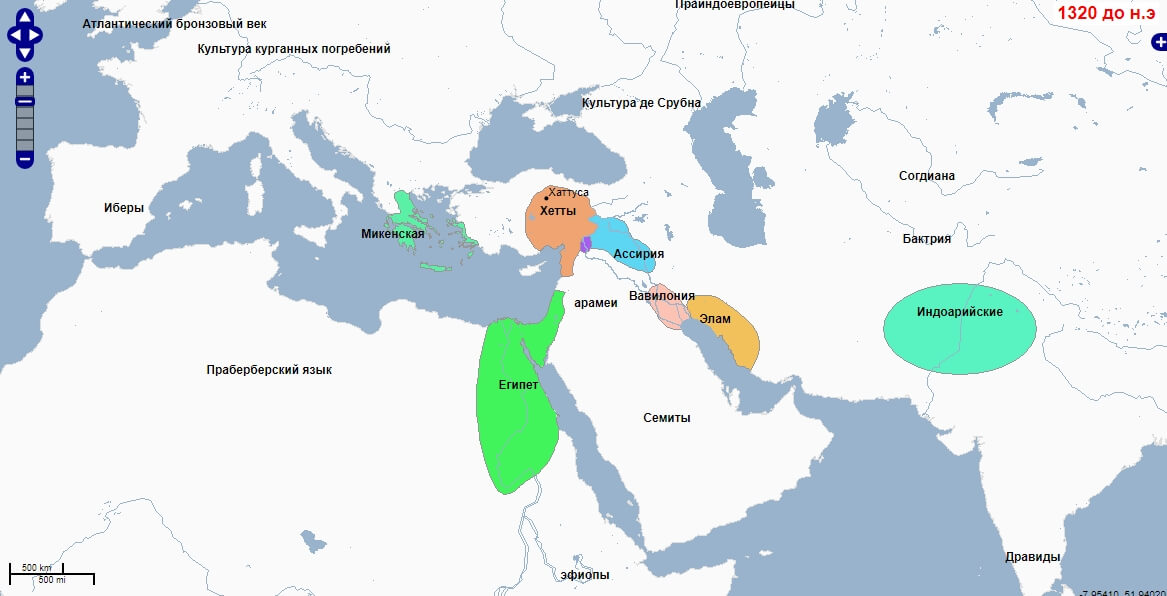

Распад державы Александра Македонского.

При Музее находилась знаменитая Александрийская библиотека. Она насчитывала до 700 тысяч папирусных свитков.

Велика была слава Музея, но его обитатели напоминали птиц в золотой клетке: они должны были прославлять царя и его мудрость. Лишь немногим удавалось отстоять свою независимость. Таким был Евклид, оказавший огромное влияние на развитие математики. Его знаменитая книга «Начала» стала учебником геометрии 1 на тысячи лет. Прославленный учёный выше всего ценил знание и утверждал, что в науке нет лёгких путей. Однажды царь вызвал его к себе: «Научи меня геометрии, да побыстрее!» Евклид отвечал: «Государь, к науке геометрии нет царской дороги!»

1 Геометрия в переводе с греческого «измерение земли»; раздел математики, изучающий фигуры (квадрат, треугольник, круг и др.) и их свойства.

Проверьте себя. 1. Как выглядел Фаросский маяк? Каким целям он служил? Почему греки называли его одним из чудес света? 2. Какие товары привозили по морю в Александрию?

Какие вывозили? 3. Почему ученых, живших в Музее, сравнивали с птицами в золотой клетке? 4. Как греки называли одну из девяти сестёр-богинь — музу истории?

Поработайте с картой «Распад державы Александра Македонского» (см. с. 211). Найдите и назовите три главных государства, возникших на месте державы Александра.

Опишите рисунок «В библиотеке Александрии» (см. с. 209). Чем заняты ученые? Какую помощь оказывают им библиотекари? Как выглядят древние книги? Предположите, кому могло быть поставлена статуя о центре зала.

Составьте рассказ от имени мальчика или девочки, посетивших древнюю Александрию. Включите в рассказ описание маяка, гавани, улиц. Музея.

Подведём итоги и сделаем выводы

• Какие страны и области были завоёваны Александром Македонским и вошли в его державу?

• Что представляли собой библиотека и Музей в Александрии Египетской?

• Какой вклад в науку внесли учёные Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид?

Источник: trojden.com

СЕПТУАГИНТА

Наиболее ранним свидетельством о Септуагинте является Послание Аристея, сохранившее одну из легенд о том, как был создан этот перевод. Автор послания утверждает, что перевод был заказан царем эллинистического Египта Птолемеем П Филадельфом (285-247 до н.э.), который пожелал иметь греческий текст еврейского Закона в своей библиотеке в Александрии.

Для этой цели он выписал из Иерусалима 72 толковника (книжника), которые, разместившись в предоставленном им доме на о.Фарос, закончили работу в 72 дня. Текст получил название «Перевода семидесяти толковников» (условное обозначение LXX). Послание Аристея говорит только о переводе Пятикнижия. Но, как явствует из греческого предисловия к Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, в конце II в. до н.э., Септуагинта включала уже «Закон, Пророчества и остальные книги».

В послании зафиксирован лишь один вариант легенды из тех, что складывались вокруг Септуагинты Так, например, существовало сказание, согласно которому каждый переводчик работал над всем текстом, находясь в изолированной келии, но перевод у всех получился идентичным. Отсюда возникла мысль о боговдохновенности Септуагинты, которую разделял, в частности, Филон Александрийский. Однако блаженный Иероним решительно отверг эту мысль. «Иное дело, – писал он, – быть пророком и иное быть переводчиком» (Против Руфина, II,26). Легенду же о келиях он прямо расценил как басню. Впрочем, в достоверности рассказа Аристея ни он, ни другие отцы и учители Церкви не сомневались.

С XVI в. Послание было признано псевдэпиграфом. Другое освещение получила и причина создания Септуагинты По-видимому, она возникла в силу практических нужд иудеев диаспоры, многие из которых стали забывать отеческий язык. Определенную роль сыграли здесь и миссионерские мотивы. Тем не менее в современной библиологии после периода скептицизма установилось доверие к главным фактам, изложенным в Послании.

Первоначально Септуагинта пользовалась большим авторитетом среди иудеев грекоязычного рассеяния. Филон в «Жизни Моисея» (11,41-42) говорит даже о ежегодном празднике, который они устраивали на о.Фарос в память о подвиге семидесяти толковников. Но в I в. н.э. иудеи уже стали относиться к Септуагинте с подозрением из-за несогласия многих ее мест с еврейским текстом.

Эти разночтения долгие века вызывали споры в христианском мире. Нередко даже выдвигалась гипотеза о преднамеренной порче текста еврейскими книжниками. Однако после открытий в Кумране выяснилось, что в эпоху создания Септуагинты параллельно существовало множество вариантов еврейского текста и Септуагинта отражает лишь одну из рукописных традиций.

История текста

На протяжении столетий сам текст Септуагинты претерпевал ряд изменений. Они появились уже вскоре после составления Оригеном его Экзапл. Ориген включал в Септуагинту пропущенные писцами слова из еврейского оригинала, используя для этого перевод Феодотиона. Вставки он отметил особыми значками, но в последующих списках они были опущены и таким образом текст Септуагинты оказался смешанным с Феодотионовой версией. В начале IV в. в обращении находились три главных рецензии оригеновского текста Септуагинты: а) Кесарийская, принадлежащая сщмч.Памфилу Кесарийскому и Евсевию Кесарийскому, б) Антиохийская, сщмч.Лукиана и в) Египетская, Исихия.

Рукописи и издания

|

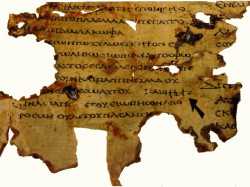

| Кожаный свиток Септуагинты, содержащий фрагменты книг малых пророков. Датирован между 50 г. до н.э. — 50 г. н.э. Тетраграмматон (יהוה, указан стрелкой) не был переведён, а сохранен в еврейском написании |

Древнейшие рукописи Септуагинты – это фрагменты египетских папирусов III-II вв. до н.э., т.е. современных самому переводу. Примечательно, что священное Имя Божие (тетраграмматон) написано в них не греческими, а древними еврейскими буквами. Позднее Тетраграмма в Септуагинте была заменена словом «Κυριος», Господь. Наиболее полные списки Септуагинты христианского времени представлены Синайским, Ватиканским и Александрийским кодексами. Первые печатные издания Септуагинты появились в XVI в. (Комплютенская полиглотта Хименеса 1514-1517 гг.; римское издание 1586 г.; Альдинская Библия 1518-1519 гг.). Все они ориентировались на Экзаплы и Ватиканский кодекс. После новых открытий на рубеже XIX-XX вв. число известных древних рукописей Септуагинты увеличилось. Была создана международная комиссия по подготовке критического издания Септуагинты (от Русской Православной Церкви в ней принимал участие профессор И.Е. Евсеев). Издание вышло в Штутгарте под редакцией Ральфса (1935 г.) и в дальнейшем неоднократно перепечатывалось.

Особенности Септуагинты

Ряд библейских книг получил в Септуагинте новые названия (книги Пятикнижия; 1-2 книги Самуила, названные 1-2 Книги Царств; Книги «Дела минувших дней», получившие название Книги Паралипоменон). Объем Септуагинты, принятый в Александрийском каноне, значительно больше объема еврейской Библии.

Септуагинта включает ряд книг и эпизодов, отнесенных Церковью к разделу неканонических писаний. Почти все имена и географические названия получили в Септуагинте иную форму в соответствии с нормами греческого языка (например, вместо Хава – Ева, вместо Ноах – Ной, вместо Моше – Моисес, вместо Шило – Силом и т.д.).

Ряд лакун, имеющихся в еврейском тексте, вероятно, восполнены греческими переводчиками по смыслу (например, в еврейском «И сказал (рассказал?) Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил ero»; в Септуагинте: «И сказал Каин Авелю, брату своему: пойдем в поле. И когда они были в поле. » и т.д.).

Переводчики Септуагинты обратили внимание на чередование в Бытии Имен Божьих Элохим и Яхве и почти всюду к имени Яхве, обозначенному словом «Господь», добавили слово Бог. Нередко Септуагинта более точно передает первоначальный смысл текста.

Так, в Ам 4,13 вместо «горы» греческие переводчик поставил «гром», что более соответствует контексту (ошибка еврейского переписчика возникла, по-видимому, из-за сходства слов харъм, горы, и харабм, гром). Условиями языческого окружения, вероятно, объясняются некоторые особенности перевода. Например, слова в Исх 22,28 «Бога не поноси» передано как «богов не поноси» (другой вариант: «начальников не поноси»). Септуагинте свойственно обилие семитизмов. «Авторы перевода Семидесяти придерживались метода предельной верности еврейскому тексту, как бы ни страдал от этого греческий язык, за исключением тех случаев, когда зтот отход от греческих правил казался им чрезмерным или еврейское выражение – слишком грубым» (Тремонтан).

Переводы разных книг отличаются неодинаковой точностью и литературными достоинствами. Если Пятикнижие переведено довольно близко к тексту, то, например, Книга Иова и Книга Притчей являются скорее свободными переложениями. В целом же перевод обладает высокими художественными достоинствами. «Творцам Септуагинты удалось создать органичный сплав греческого и семитического языкового строя, их стиль близок к разговорным оборотам и все же неизменно удерживает сакральную приподнятость и «отстраненность»» (Аверинцев).

В Русской Православной Церкви Септуагинта считается одним из наиболее авторитетных переводов. Существовала тенденция канонизировать ее, подобно тому как католики канонизировали Вульгату (против этого выступил митрополит Филарет (Дроздов)). Раздавались даже голоса, чтобы Ветхий Завет переводился на русский язык только с Септуагинты. Однако ни переводчики Российского библейского общества, ни участники синодального перевода не пошли по этому пути. Синодальный перевод хотя и учитывал Септуагинту, но в основу его лег масоретский текст.

Литература

- Аверинцев С. С., Греческая лит-ра и ближневост. «словесность», в кн.: Типология и взаимосвязь лит-р древнего мира, М., 1971;

- Аверинцев С. С., Истоки и развитие раннехрист. лит-ры, ИВЛ, 1983, т. 1;

- Дерюгин Ф., LXX или еврейский текст? СПб., 1911;

- прот. Елеонский Н., Свидетельства о происхождении перевода LXX и степень их достоверности, ЧОЛДП, 1875, № 1;

- Зелинский Ф., Аристей, ЕЭ, т. 3;

- архим. Иосиф (Баженов), Историч. сведения о переводе LXX, ДБ, 1860, № 34—35;

- Корсунский И. Н., Перевод LXX. Его значение в истории греч. языка и словесности, Серг. Пос., 1898;

- Мышцын В. Н., Нужен ли нам греч. пер. Библии при существовании евр. подлинника? Серг. Пос., 1895;

- Ошибка переписчиков как одна из вероятных причин разногласия между подлинным текстом в Библии и переводом LXX в его настоящем виде, ЧОЛДП, 1878, № 1;

- Предположение о происхождении нек-рых разностей между переводом LXX и подлинным текстом Библии, там же;

- Прозоровский Д., О хронологии 70-ти толковников, «Странник», 1862, № 1;

- Рижский М. И., Иов Септуагинты, в кн.: Бахрушинские чтения, Новосибирск, 1974;

- еп. Феофан (Говоров), О нашем долге держаться перевода 70-ти толковников, ДЧ, 1876, ч. II, № 5—8;

- митр. Филарет (Дроздов), О догматич. достоинстве и охранительном употреблении греч. LXX толковников и слав. переводов св. Писания, М., 1858;

- Юнгеров П. А., Общее историко-критич. введение в свящ. ветхозав. книги, Каз., 1902;

- Brock S., Fritsch С., Jellicoe S., А Classified Bibliography of the Septuagint, Leiden, 1973;

- проч. иностр. библиогр. см. в JBC, v. 1, p. 574.

Использованные материалы

- «Библиологический словарь» священника Александра Меня

- http://slovari.yandex.ru/~книги/Библиологический словарь/Септуагинта/

Редакция текста от: 10.07.2016 16:36:04

Дорогой читатель, если ты видишь, что эта статья недостаточна или плохо написана, значит ты знаешь хоть немного больше, — помоги нам, поделись своим знанием. Или же, если ты не удовлетворишься представленной здесь информацией и пойдешь искать дальше, пожалуйста, вернись потом сюда и поделись найденным, и пришедшие после тебя будут тебе благодарны.

«СЕПТУАГИНТА» еще можно поискать:

полнотекстовый поиск в Древе: Google

в других энциклопедиях: Яндекс — Википедия — Mail.ru —

в поисковых системах: Искомое.ru — Яндекс — Google

Источник: drevo-info.ru

Античные деньги. Часть 10

Древний Египет, не смотря на свое высочайшее культурное и экономическое развитие, своей автохонной монетной системы в древности и античности не имел.

Видео лекция — Античные деньги. Часть 10

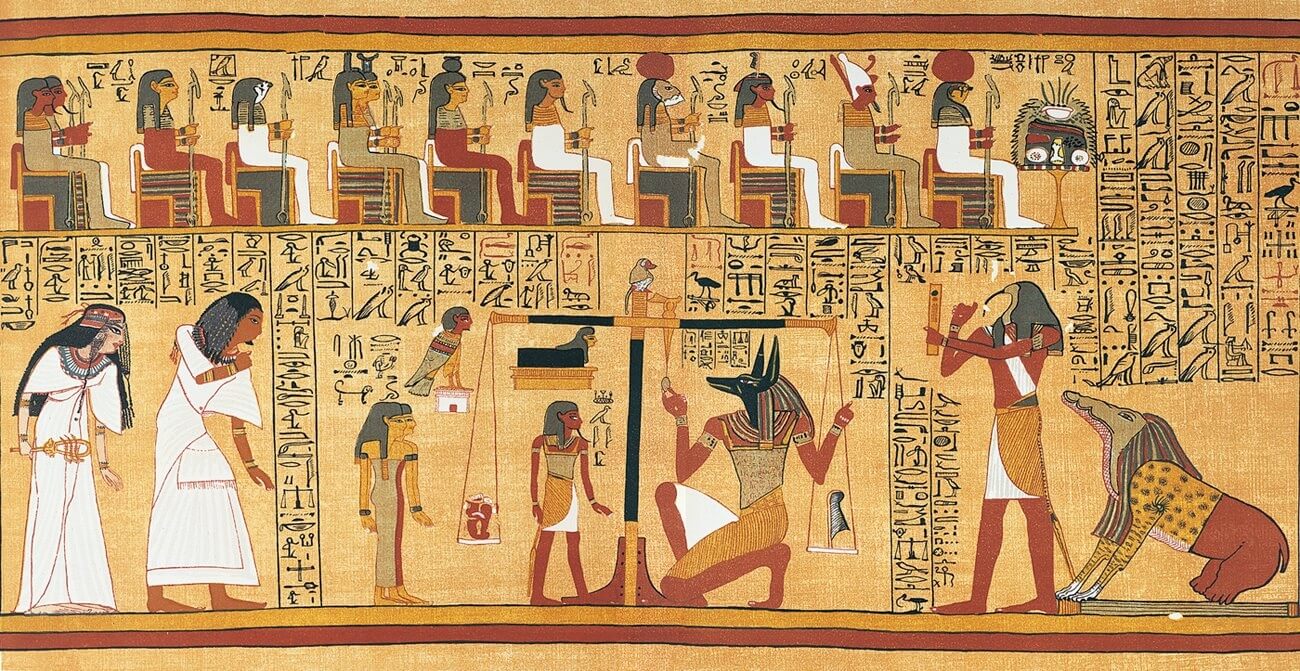

Египет к началу эпохи фараонов Сети I и Рамсесов.

Но можно утверждать, что во II тысячелетии до нашей эры, в Древнем Египте существовала система абстрактных весовых единиц, которые не имели материального воплощения, но с их помощью устанавливали цены на товары. Функции денег могли выполнять зерновые культуры и предметы из благородных металлов – золота и серебра. Известный французский египтолог Пьер Монте 1 в своей книге «Египет Рамсесов: повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов» 2 , пишет следующее:

Помимо больших государственных и храмовых владений в Египте было множество частных поместий – крупных, средних и совсем мелких. Скотоводам, земледельцам, производившим зерно, овощи и фрукты, нужны были одежда, мебель, украшения или предметы роскоши, но получить все это они могли, только продав животных или излишки своего урожая. Кроме того, существовали свободные ремесленники, работавшие в собственных мастерских, которые зарабатывали на жизнь, сбывая свои изделия. И наконец, существовала еще категория торговцев, которые ничего не производили, но скупали и перепродавали все, что имелось в стране. Все эти люди – покупатели, продавцы и торговцы – встречались на рынках.

Обмен товарами облегчался тем, что в Египте издавна продукты или изделия оценивались с помощью единицы под названием «шетит». В документе времен XVIII династии даже дом оценили в шетит.[364] На папирусе XVIII династии[*55] точно так же в шетит оценена рабыня, вернее, ее работа за определенное время.[365] И тем не менее эта единица была чисто теоретической.

Официальным властям никогда не приходило в голову наделать из металла кружочков строго определенного веса и выбить на них соответствующие изображения, однако египтяне хорошо знали, какое количество золота, серебра или меди соответствовало по весу одному шетит. Таким образом, товар не обменивался на деньги.

Но тот, кто хотел продать дом и договаривался о его стоимости в шетит, получал зерна или скота на эту сумму. Все делалось очень просто. Если продавец и покупатель обменивались животными или изделиями неодинаковой стоимости, разницу исчисляли в шетит и, чтобы ее уравновесить, подыскивали подходящий товар, который одна сторона могла предложить, а другая соглашалась принять.

Порой это вызывало разногласия. По-видимому, к эпохе Рамсесов шетит вышел из употребления. Он ни разу не упоминается в Большом папирусе Харриса, зато там постоянно идет речь о дебене весом 90 граммов и кедет (ките, кит – «кольцо») весом 9 граммов золота, серебра, меди и драгоценных камней без каких-либо указаний на их стоимость. Это были чисто весовые единицы…».

В том же документе и в календаре из Мединет-Абу перечисляются меры зерна, корзины фруктов, мешки и корзины из пальмовых ветвей разной величины для других продуктов. Животных и деревья считали поштучно.

Когда египтяне приводят число быков, диких быков, ориксов, бубалов (коровьих антилоп) и газелей, они потом складывают эти цифры, чтобы получить общее количество голов скота, и точно так же поступают с птицей, нигде не уточняя реальную цену. Если бы это понадобилось сделать, ее выразили бы в весе золота, серебра или меди. Цена быка колебалась от тридцати до ста тридцати дебенов меди. Мешок полбы («бедет») стоил один дебен меди.[366] Однако на практике покупатель почти никогда не мог предъявить дебен меди, а тем более золота или серебра. Расчеты драгоценными металлами начали производить лишь при последних Рамсесах, когда массовое ограбление храмов и гробниц вернуло в оборот довольно большое количество этих металлов, которые веками хранились под землей или в храмах.

Один такой вор отдает за дом дебен серебра и пять кедет золота; другой покупает за два дебена серебра двух быков. За рабыню Дега заплатили два дебена серебра и еще шестьдесят дебенов меди. Пять горшков меда можно было купить за пять кедет серебра, а быка – за пять кедет золота.[367]

До этой эпохи смут и беспорядков покупатели расплачивались продуктами, принимаемыми продавцом, которые, в свою очередь, оценивались на вес золота, серебра или меди. Писец Пенанукет, продав быка, оцененного в сто тридцать дебенов меди, получает льняное платье, стоящее шестьдесят дебенов, десять мешков и три с половиной меры зерна ценой двадцать дебенов, каменья для ожерелья на тридцать дебенов и, наконец, еще два платья ценой десять дебенов.[368] Одна фиванка купила у торговца рабыню за сорок один дебен серебра, однако заплатила не серебром; перед городскими судьями она перечисляет различные предметы – два куска материи она сама уже вручила продавцу, а вот изделия из меди и бронзы будут ему переданы другими лицами.[369]

Весовые гирьки Древнего Египта разного периода

(фото из интернета)

Даже само государство пользовалось этим способом при расчетах. Унамон отправился к царю Библа Чекербаалу за лесом и сразу получил семь деревьев, за которые оставил в залог свой корабль.

Он попросил выслать ему из Таниса золотые кувшины и чаши, пять серебряных кувшинов, десять штук царского льна, пятьсот свитков папируса, пятьсот бычьих шкур, пятьсот мешков чечевицы, тридцать корзин сушеной рыбы, а со следующей оказией получил еще пять штук царского льна, мешок чечевицы и пять корзин сушеной рыбы.[370] Неизвестно, во сколько оценивался весь этот товар на вес золота или серебра. История об этом умалчивает.

Да и царя Библа это, видимо, мало заботило. Он посылает лесорубов валить деревья и перетаскивать их на побережье, где в конце концов передает драгоценные стволы посланцу Амона, но перед этим устраивает ему ужасную сцену! По-видимому, египтянин и сириец, каждый со своей стороны, перевели стоимость своих товаров на вес золота и серебра и сочли, что оба внакладе. Но так или иначе, отсутствие настоящих денег весьма затрудняло торговые сделки. Наверное, этим объясняются выразительная мимика торговцев из гробницы Хаемхата и бесконечные споры, которые предшествовали заключению сделки между царем Библа и его египетским партнером…». 3

Долгое время считалось, что в Древнем Египте монеты стали чеканить только в «эллинистический период», с конца IV века до нашей эры, когда он был завоеван Александром Македонским. Но по последним данным истории и археологии этот срок переносится на 360 год до нашей эры, на период правления фараона Тахоса (Джедхор) 4 . Правил данный фараон очень мало – всего два года, но успел отметиться тем, что набрал огромную армию греческих наемников для захвата Палестины и Сирии и не рассчитав своих экономических возможностей, настроил против себя население Египта, которое в итоге его свергло.

Поводом к бунту стало введение новых и повышение старых налогов. В это время Тахос вел завоевательную войну в Сирии. Для выплаты жалованья греческим наемникам он стал чеканить собственную золотую монету. Его приемник, фараон Нектанеб II продолжил чеканку таких монет. Массового распространения эти монеты не получили.

Они использовались ограниченным кругом высших аристократов в Египте.

Название

Вес (годы чеканки)

Металл

Изображение монеты

Статер-дарик — фараон Тахос и его приемник — фараон Нектанеб II

Источник: kpsu.ru