Считать возраст дерева по количеству годичных колец слишком долго и трудно, а с другими материалами, возраст которых нужно определить, чтобы точно датировать важные исторические артефакты, еще сложнее. Благодаря открытию физико-химика Уилларда Франка Либби — методу радиоуглеродного датирования — можно установить возраст практически любого объекта по содержанию изотопа углерода-14, который присутствует и в костях животных, и в Туринской плащанице, и даже в остатках еды первобытных людей. Метод Либби помогает бороться с подделками и устанавливать исторические периоды более точно — например, окончание Ледникового периода. «Хайтек» собрал к 110-летию ученого примеры исторических открытий с помощью его метода, а также современные высокотехнологичные способы датировки артефактов.

Читайте «Хайтек» в

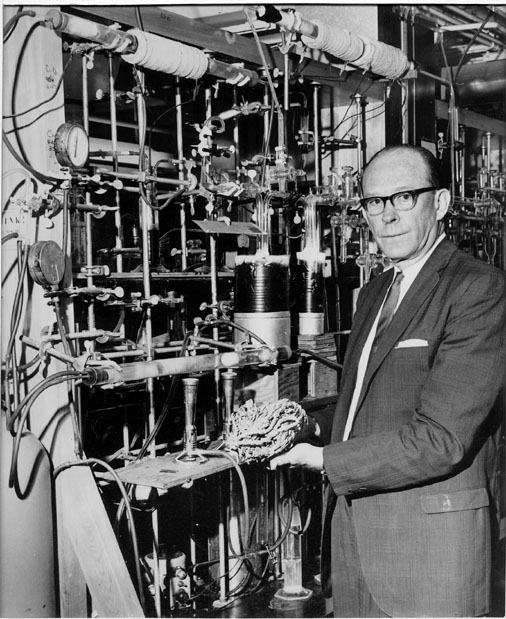

В этом году 110 лет исполнилось бы Уилларду Франку Либби — физику-химику, который изобрел свой метод для определения возраста археологических находок. Это открытие настолько изменило науку, что Либби в 1955 году появился на обложке журнала Time — в один год с Никитой Хрущевым, Дуайтом Эйзенхауэром, Фрэнком Синатрой и принцессой Великобритании Маргарет.

Сколько стоит ваше тело? [AsapSCIENCE]

Через пять лет Либби за его открытие присудили Нобелевскую премию. Официальная формулировка — «за введение метода использования углерода-14 для определения возраста в археологии, геологии, геофизике и других областях науки». Ученый высказывался о победе аккуратно: «Сам по себе метод датирования требует осторожности, но его может применять тщательно обученный персонал, соблюдающий чистоту, аккуратность, серьезный подход и обладающий соответствующими практическими навыками». Но если все это соблюсти, то «метод действительно может помочь перелистать назад страницы истории и рассказать человечеству несколько больше о его предшественниках — и о его будущем». О чем идет речь?

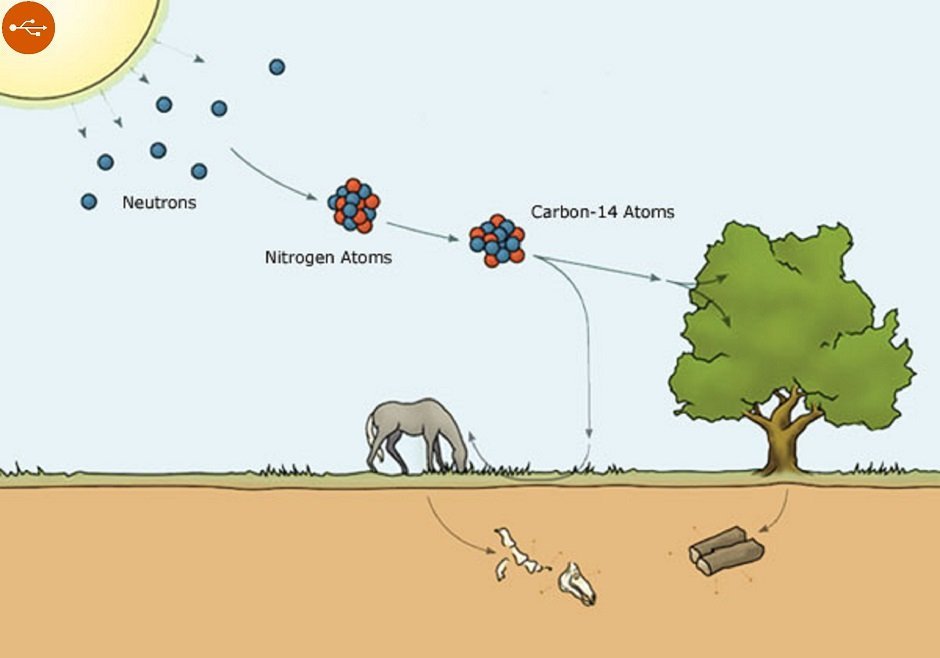

Все едят углерод-14

Новости о найденных древних артефактах появляются достаточно часто. Например, на археологических раскопках обнаружили кусок деревянного инструмента, а археолог делает вывод, что ему 5 тыс. лет. Или на раскопках нашли мумию ребенка и смогли понять, что он жил около 2 тыс. лет назад. Откуда ученые знают, сколько лет настолько древнему объекту или человеческим останкам?

Скорее всего, они применили радиоуглеродное датирование. Оно используется в датировке таких вещей, как кости, ткани, древесина и растительные волокна.

Однако не все так просто: этот метод действует только для предметов, которые жили в определенный период. Представьте, что у ученого есть килограмм радиоактивного изотопа с периодом полураспада в пять минут. Через пять минут от него останется 500 г, еще через пять минут — 250 г. Через десять таких периодов ученому нечего будет измерять. Для радиоактивного анализа этот период — примерно 40–60 тыс. лет, после этого определить возраст объекта уже будет невозможно.

Кремний. Химия – просто

Когда закончился Ледниковый период

Чтобы проверить эту методику, группа Либби применила метод к образцам, возраст которых уже был известен. В числе первых испытуемых объектов были образцы сосны и кипариса, возраст которых был известен благодаря годичным кольцам. Они также взяли артефакты из музеев — например, кусок древесины из погребальной ладьи египетского фараона Сенусерта III. Возраст предмета они знали благодаря погребальной записке. Результаты оказались точными.

Правда, проверяя на радиоактивность останки животных и растений, получаемые со всего мира — от Северного полюса до Южного, Либби обнаружил некоторое расхождение в данных, связанное с географической широтой. Среди археологических находок, датированных с помощью метода Либби, были кусочки льняной ткани, которыми были перевязаны манускрипты, найденные в районе Мертвого моря, хлеб из дома в Помпеях, погребенных под вулканическим пеплом, древесный уголь со стоянки древних людей в Стоунхендже и кочерыжка кукурузного початка из пещеры в Нью-Мехико.

Эта методика упростила жизнь ученым по всему миру. В XIX и начале XX века терпеливые археологи для того, чтобы понять возраст предметов, связывали керамические и каменные инструменты в разных географических районах сходством формы и рисунка. Затем, используя идею о том, что стили объектов развиваются, становясь все более сложными с течением времени, размещали их по предположительному таймлайну.

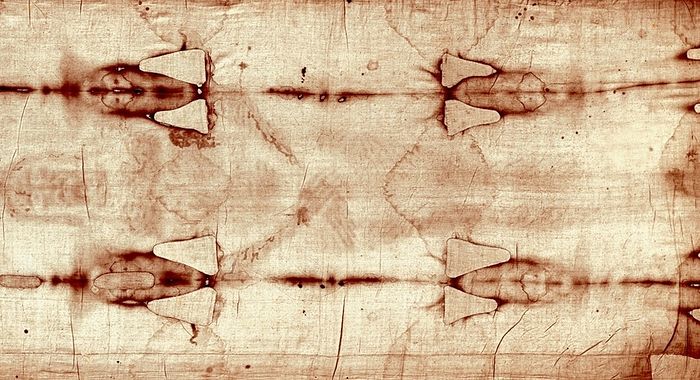

Для его анализа от объекта нужно было взять довольно большой кусок, сжечь его, а потом проанализировать останки, чему противилась церковь. Однако в 1970-е эта надобность отпала, потому что появилась «ускорительная масс-спектрометрия» — теперь для анализа образца достаточно и грамма материала, потому что ученые могут считать число изотопов, а не ориентироваться на период распада.

Семь лабораторий подготовили свои рекомендации по поводу правильности эксперимента и от плащаницы взяли кусок в 7 кв. см и весом в 50 мг. Ученые из-за особенностей радиоуглеродного анализа отмечали, что после исследования им будет известен не возраст предмета, а возраст материала — льна, из которого он сделан, но в этом случае это было не так принципиально. Три разные лаборатории обнародовали свои результаты по возрасту плащаницы — однако они были примерно одинаковыми. Специалисты лабораторий решили, что возраст плащаницы 691 ± 31 год, а дата изготовления находится между 1275 и 1381 годами.

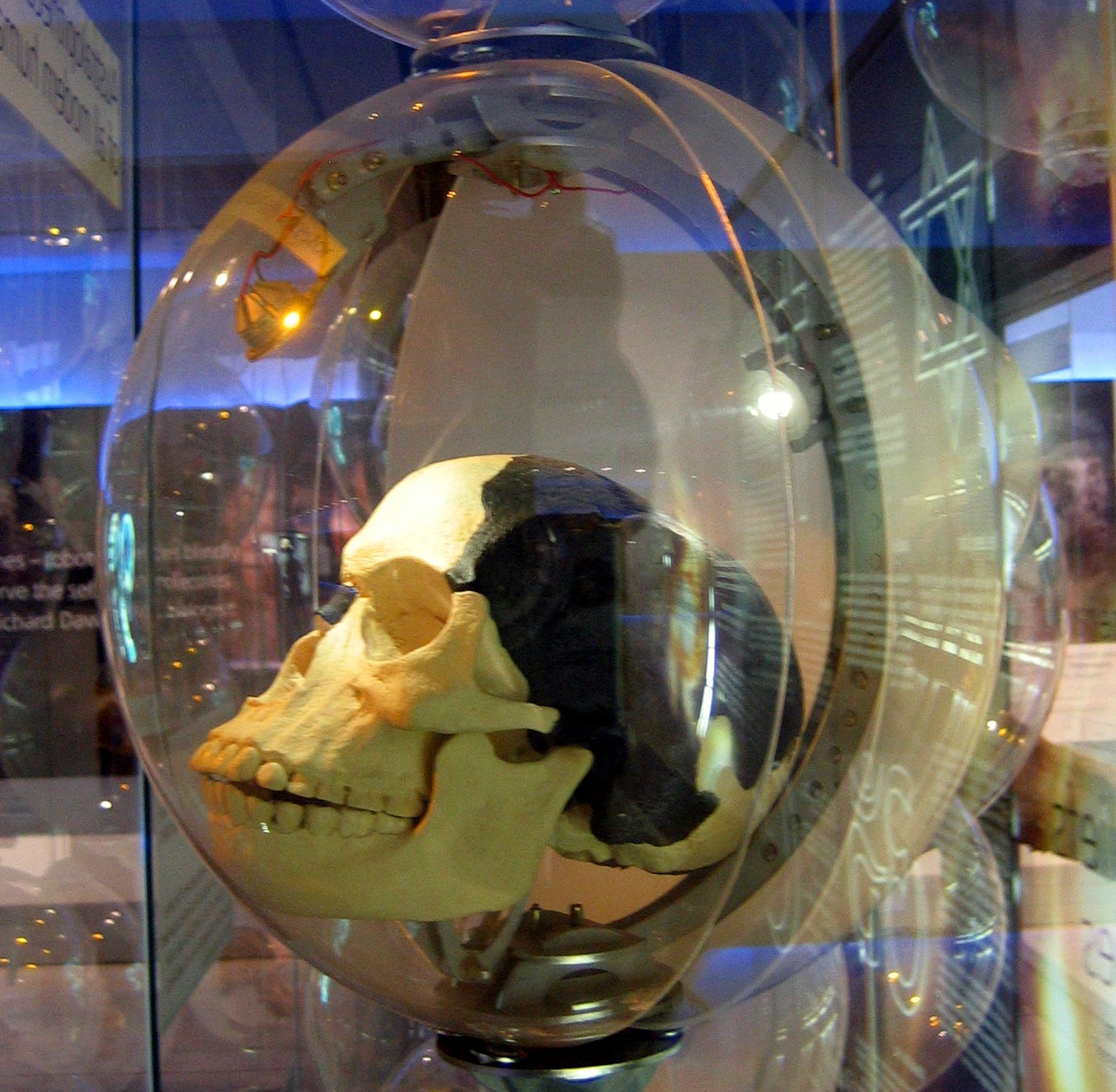

В датировании древних памятников не обошлось без разоблачения подделок. Один из первых образцов из Древнего Египта, который подвергся радиоуглеродному анализу, оказался современной подделкой. Еще один пример — датирование пилтдаунского «человека» из Англии: ожидаемый возраст ученых был около 75 тыс. лет, а реальный — 600 лет. Останкам «Ноева ковчега» же было 1200–1400 лет, а не 5 тыс.

Пилтдаунский человек — одна из самых известных мистификаций XX века. Костные фрагменты — часть черепа и челюсть, обнаруженные в 1912 году в гравийном карьере Пилтдауна — Восточный Сассекс, Англия, были представлены как окаменелые останки ранее неизвестного древнего человека — «недостающего звена» в эволюции между обезьянами и человеком. В течение 40 лет образец оставался объектом споров, пока в 1953 году искусную подделку все же не разоблачили и не установили, что это череп полностью развитого современного человека, намеренно соединенный с немного подпиленной нижней челюстью орангутана и обработанный бихроматом калия для имитации древней окраски. Вопрос об авторстве мистификации еще до конца не решен, но главным подозреваемым считается адвокат и археолог-любитель Чарльз Доусон.

Радиоуглеродное датирование также использовалось для вычисления времени вымирания шерстистого мамонта и внесло свой вклад в дискуссию о том, жили ли современные люди и неандертальцы на Земле в одно время. Несмотря на годы работы, а также открытие, которое перевернуло очень многие представления об истории Земли, Либби скажет, что датирование появилось во многом благодаря удаче.

Cейчас радиоуглеродное датирование используется постоянно — ученые датируют захоронения, останки людей, предметы и наскальные рисунки. Хотя существуют другие методы датирования объектов: например, полеомагнитный, когда измеряется остаточная намагниченность предметов; трековое — путем подсчета количества урана; термолюминесцентное датирование — когда измеряется количество радиоактивного излучения, которому подвергался предмет. Еще одна альтернатива радиоуглеродному датированию стоит особняком — для определения возраста предмета по электронному спиновому резонансу разрушать или деформировать его нужно, ученые замеряют излучающие радиацию дефекты или плотность захваченных электронов.

Но сейчас принято считать, что радиоуглеродное датирование — самый точный метод, который может позволять определить периодизацию предметов из прошлого, а не решить более глобальные вопросы — например, определение возраста Земли. Однако некоторые ученые сетуют на то, что этот метод нельзя использовать для датирования, потому что, по их опыту, он неточный.

Правда, оно скоро может стать неактуальным. Дело в том, что объекты, которые умерли в 1940-е годы и дальше, будут иметь другое соотношения углерода-14. В этот период взрывы ядерных бомб, работы реакторов и испытания поменяли количество поглощаемого вещества. К тому же, на исследования влияют климатические изменения — уровень выбросов ископаемого топлива искажает соотношение углерода в материале, и исследователи могут неправильно интерпретировать результаты датирования, но к 2020 году этот вопрос встанет еще острее.

Источник: hightech.fm

Состав и свойства серебряных сплавов

Серебро обладает гранецентрированной кубической кристаллической решеткой. Температура плавления серебра 960,5 °С; температура кипения 2210 °С; плотность при комнатной температуре 10 500 кг/м Серебро обладает высокой пластичностью, тепло- и электропроводностью. Его применяют для изготовления электрических контактов, аккумуляторов, припоев, ювелирных изделий, нанесения защитных и декоративных покрытий. Значительное количество серебра в виде соединений идет на изготовление кино- и фотоматериалов.

В отличие от других благородных металлов серебро растворяет кислород. При температуре плавления равновесная растворимость кислорода составляет около 208 смV100 г при /;(Ь =0,1 МПа.

С повышением температуры растворимость кислорода в расплаве возрастает. При охлаждении расплава происходит выделение кислорода, которое сопровождается разбрызгиванием металла. Степень разбрызгивания служит грубым показателем степени окисленносги серебра. Выделение кислорода при затвердевании серебра может приводить к образованию газовых пор в отливках; величина газовой пористости зависит от концентрации растворенного кислорода в кристаллизующемся расплаве.

Водород растворяется в жидком серебре в значительном количестве. Азот практически нерастворим ни в твердом, ни в жидком серебре. Углерод в серебре при температуре плавления способен растворяться в очень небольших количествах. О растворимости серы в жидком серебре точных данных не имеется.

В промышленности применяется обширная группа серебряных сплавов, химический состав некоторых из них в соответствии с ГОСТ 6836-2002 приведен в табл. 14.2.

Медь, входящая в состав большинства серебряных сплавов, подавляет способность растворенного кислорода выделяться из расплава в свободном виде, поэтому разбрызгивания расплава не наблюдается. Золото и платина снижают растворимость кислорода в сплавах на основе серебра.

Чистое серебро плавят в графито-шамотных тиглях под покровом древесного угля. Слой угля должен быть не менее 1/4 высоты расплава в тигле. Расплав перегревают до 1100. 1150 °С, перемешивают графитовыми мешалками и разливают. Для уменьшения окисления серебра вначале расплавляют компактную шихту, а мелкие составляющие вводят в жидкий металл.

Шихту загружают в подогретый тигель и стараются время расплавления и перегрева свести до минимума. Серебро раскисляют небольшими количествами фосфора (до 0,003 %). Серебро, предназначенное для электротехнических целей, раскисляют кадмием или литием (0,01 % от массы шихты), так как фосфор заметно снижает электропроводность. При плавке под покровом древесного угля имеет также место раскисление углеродом с образованием газообразных продуктов реакции — СО и С02.

Во время плавки давление пара серебра достигает заметных величин. Так, при нагреве серебра до 1000. 1100 °С упругость паров серебра составляет 9,3. 13,3 Па. Это обстоятельство обусловливает повышенные потери серебра на угар.

Сплавы серебра с медью (от 4 до 75 %) по сравнению с чистым серебром при плавке способны растворять кислород и водород в более значительных количествах. Их плавку ведут с применением защитных покровов из древесного угля, жидких флюсов или комбинированных (древесный уголь + жидкий флюс) покрытий.

Таблица 14.2

Химический состав некоторых марок серебряных сплавов

Примеси, %, не более

Аноды массой 100. 4700 г

Листы, полосы толщиной 0,1 . 10 мм

Припои в виде полос и проволоки толщиной 0,125 мм

Состав сплавов приведен согласно ГОСТ 6836-2002. ” Состав сплавов приведен согласно ГОСТ 19738-74.

Порядок загрузки шихты при плавке серебряно-медных сплавов (СрМ91,6; СрМ87,5 и др.) зависит от их состава. Если в сплаве преобладает серебро, то вначале загружают и расплавляют серебро (слитки, куски, брикеты) и но мере расплавления добавляют медь. Если в сплаве меди больше, чем серебра, то вначале плавят медь и в расплавленную медь вводят серебро.

Мелкие составляющие шихты в обоих случаях вводят в конце плавки. Если в сплавах серебра содержится олово, го его вводят обычно после раскисления расплава фосфором непосредственно перед заливкой, хорошо перемешивая расплав. Легколетучие составляющие, входящие в состав ряда серебряных сплавов (кадмий и цинк), вводят в раскисленный расплав обычно в конце плавки в виде лигатур Cu-Cd, Cu-Zn или в чистом виде.

Слитки из сплавов с медью подвержены обратной ликвации, которая приводит к обогащению медью наружных слоев заготовок.

Сплавы серебра с палладием при плавке растворяют водород. Поэтому недопустима плавка их в восстановительной атмосфере. При изготовлении этих сплавов возможно образование водяного пара во время введения палладия.

Тугоплавкие компоненты (никель, марганец, кремний, палладий и др.) стараются вводить в расплав в виде лигатур в конце плавки, одновременно ступенчато нагревая расплав с учетом степени возрастания температуры ликвидуса сплавов от добавок тугоплавких металлов. При этом стараются не допускать излишнего перегрева и длительной выдержки расплава при высоких температурах, так как при этом возрастает опасность повышенного окисления расплава. Не рекомендуется перегрев более чем на 100. 150 °С выше температуры ликвидуса сплава.

Сплавы серебра с марганцем и оловом плавят в восстановительной атмосфере. Для предотвращения загрязнения расплава оксидами олова этот элемент вводят в расплав только после полного растворения марганца, выполняющего в этом случае роль раскислителя. В расплавы, не содержащие марганца, олово вводят после раскисления серебра кадмием, литием или фосфором.

Источник: ozlib.com

Частица,состоящая из атомов серебра,в 144 раза тяжелее атома углерода.Сколько атомов входит в состав частицы?

Частица,состоящая из атомов серебра,в 144 раза тяжелее атома углерода.Сколько атомов входит в состав частицы?

Ответ учителя по предмету Химия

Ответ:

Объяснение:

Просто методом подбора. Нужно перемножать атомную массу серебра на некое количество атомов (которое в частице), а затем поделить на 144. Если получится 12 (а.е.м углерода), то ответ верный!