Солнечное кольцо глазенапа что это

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Мощный подъем народного хозяйства нашей Родины требует все большего использования естественных богатств и полного изучения природы с целью ее преобразования в интересах советского народа, строящего коммунизм под руководством великой партии Ленина — Сталина.

С каждым годом увеличивается размах исследовательской работы по изучению недр, климата, почв, растительности и животного мира необъятной советской земли. Растет армия преданных своему делу ученых-исследователей. В ее ряды ежегодно вливаются новые отряды географов, геологов, почвоведов, ботаников, зоологов и местных работников-краеведов.

Широкое развитие исследовательской работы вызывает необходимость издания справочников, охватывающих самые разнообразные вопросы организации, техники и методики полевой работы.

Дореволюционные русские издания — «Справочная книжка для путешественников», «Программы и наставления» Петербургского общества естествоиспытателей, инструкции Географического общества и Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии почти не касались техники путешествия и в настоящее время совершенно устарели.

Если вокруг луны вдруг появилось кольцо, скорее ищите укрытие

В советское время было издано немало книг и брошюр по технике туризма (наиболее полная из них «Спутник туриста»), но справочника по всем вопросам экспедиционной работы не выпускалось.

Государственное издательство географической литературы поэтому решило издать двухтомный Справочник путешественника и краеведа, выпуск которого является первой попыткой заполнить этот пробел.

Первый том посвящен технике и организации путешествия; в нем объединены сведения практического характера и сведения из области научно-технических дисциплин (радио, фото, кино, топография, аэросъемка, барометрическое нивелирование), являющиеся для исследователя подсобными. Таким образом, том этот будет необходим каждому исследователю-путешественнику, краеведу и туристу.

Второй том, намеченный к выпуску в 1950 г., включает более тридцати работ по всем научным дисциплинам, с которыми при ходится иметь дело при полевых исследованиях. Каждая статья содержит инструкции и программы для полевых наблюдений.

Этот том справочника, конечно, не может заменить учебники или подробные инструкции, необходимые специалисту по одной отрасли знания. Он предназначен главным образом для комплексных географических полевых исследований, для работы краеведа с общим естественно-научным образованием, и для исследователя, который, кроме своих основных научных полевых работ, захочет вести наблюдения и по смежной специальности.

В составлении справочника приняли участие 35 научных работ ников, значительная часть которых имеет большой опыт экспеди ционных исследований. Справочник составлен по плану, предло женному проф. С. В. Обручевым, который является и редактором обоих томов.

ИсточникСолнечное кольцо

прибор для определения поправки часов из наблюдений Солнца по методу соответствующих высот. Представляет собой металлическое кольцо, которое подвешивается в вертикальном положении на остриё, что обеспечивает неизменное положение кольца относительно вертикали (см. рис.). На расстоянии около 45° от острия в ободе кольца имеется небольшое отверстие, а на противоположной внутренней поверхности кольца наклеена шкала с произвольными (обычно миллиметровыми) делениями. Повернув кольцо так, чтобы его плоскость проходила через Солнце, замечают по проверяемым часам, не позже чем за 2 ч до полудня, момент прохождения светлого кружка, образуемого солнечными лучами, через некоторое деление шкалы. Наблюдения повторяют после полудня и отмечают второй момент прохождения кружка через то же деление шкалы. Полусумма этих моментов с точностью до полминуты даёт показание часов в истинный полдень. Прибавляя Уравнение времени, получают показание часов в средний солнечный полдень; учитывая затем географическую долготу места наблюдения и номер часового пояса, вычисляют поясное время, а затем и поправку часов. С. к. как прибор для приближённого измерения зенитного расстояния Солнца было описано ещё в 16 в., а для определения времени по соответствующим высотам Солнца применено С. П. Глазенапом (сначала в форме треугольника) в 1873.

Если вокруг Солнца появится кольцо, немедленно ищите укрытие

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое «Солнечное кольцо» в других словарях:

Солнечное кольцо — Солнечное кольцо приспособление, в котором используется метод соответствующих высот для измерения поправки часов по Солнцу с точностью до нескольких секунд полминуты. Его также можно использовать для определения географической широты … Википедия

Солнечное затмение — 11 августа 1999 года … Википедия

Солнечное затмение 1 августа 2008 года — Классификация Сарос 126 (47 из 72) Гамма 0.08307 Лунный месяц … Википедия

Солнечное затмение 15 января 2010 года — Солнечное затмение 15 января 2010 года … Википедия

Солнечное затмение 4 декабря 2002 года — Классификация Сарос … Википедия

Солнечное затмение 22 сентября 1968 года — Классификация Сарос 124 (52 из 73) Гамма 0,9451 Дата 22 сентября 1968 года … Википедия

Солнечное затмение 19 июня 1936 года — Классификация Сарос 126 (43 из 72) Гамма 0,5389 Дата 19 июня 1936 года Максимальная фаза Величина 1,0329 Длительност … Википедия

Солнечное затмение 22 июля 2009 года — п·о·р Солнечное затмение 22 июля 2009 года … Википедия

Солнечное затмение 31 июля 1981 года — п·о·р Солнечное затмение 31 июля 1981 года … Википедия

Солнечное затмение 29 марта 2006 года — Затмение 29 марта 2006 года, время указано в UTC … Википедия

ИсточникСолнечное кольцо глазенапа что это

С. П. Глазенап рекомендовал для защиты от ветра помещать кольцо во время наблюдения в специальный ящик, открывающийся двумя створками по цаправлению к Солнцу. Оригинальный способ защиты кольца сообщил мне П. П. Добронравии, видевший солнечное кольцо смонтированным между двумя параллельными стенками, сделанными из прозрачного стекла.

Определение поправки часов сводится к следующему. Наблюдения начинаются за 1-3 часа до полудня и после перерыва возобновляются, спустя столько же часов после полудня. При этом изображение Солнца наблюдается на одних и тех же штрихах шкалы. В тот момент, когда солнечный кружок будет разделен пополам каким-нибудь штрихом, замечают время по часам и записывают номер этого штриха и соответствующее время.

Можно замечать и иное положение кружка, когда его центр будет как раз посредине между двумя штрихами. Тогда записывают меньший номер штриха с прибавкой половины, например, 24,5. Улавливают после полудня момент, когда изображение Солнца займет то же положение относительно делений шкалы, и записывают этот момент.

| До полудня | 9ч | 55м | 26с |

| После полудня | 14ч | 18м | 40с |

| Истинный неисправленный полдень по часам наблюдателя | 12ч | 7м | 3с |

В переменной части астрономического календаря на данный год, в специальной таблице, дается среднее время в истинный полдень. Положим, что для дня наблюдения среднее время в истинный полдень 12 ч. 9 м. 12 с. Понятно, что поправка наших часов будет равна 2 м. 9 с.

Для часов, ушедших вперед, поправка берется с минусом. Кроме того, вводится постоянная поправка на поясное время и на перевод стрелки часов по декрету. Указанный простой способ дает поправку часов с точностью около 30 сек. Желательно подобные наблюдения проводить на нескольких штрихах шкалы и воспользоваться средним результатом.

Для большей точности поправка отыскивается по формуле Гаусса: ,

где dM — поправка.

Этим способом часы с постоянным ходом после вывода среднего результата из многих наблюдений выверяются с точностью до 2 сек, иногда даже до 1 сек. Для упрощения вычислений в постоянной и в переменной частях астрономического календаря даются соответствующие таблицы.

- Глазенап С. П, «Солнечное кольцо».

- Русский астрономический календарь на 1932 г., ст. Матвеева «К вопросу определения времени солнечным кольцом».

- Русский астрономический календарь на 1933 г., ст. Паренаго «Систематические ошибки солнечного кольца».

- Постоянная часть Астрономического календаря. Изд. 4-е. «Определение времени по наблюдениям Солнца на равных высотах». Стр. 194-197.

Для устранения боковых поворотов подвешенного кольца в крышку вбивают две иголки, между которыми помещается кольцо. Расстояние между иголками берется на 0,25 мм больше ширины кольца. Для прекращения колебаний кольца мягкой кисточкой прижимают кольцо к одной из иголок. После отнятия кисточки, кольцо должно висеть свободно без колебаний по высоте.

| Рис.67 |

Совсем нетрудно приготовить вместо кольца треугольник, предложенный Аргеландером (рис. 66). Его выпиливают из ровной доски; приняв вершины треугольника за центры, противоположные стороны вычерчивают циркулем; длина радиуса этих дуг около 12-15 см. Одна из вершин треугольника просверливается, чтобы получить отверстие, расширяющееся к внутренней стороне треугольника. С наружной стороны этого отверстия привинчивается маленькая пластинка из тонкого металла, в которой иглой делают дырочку с ровными краями диаметром 0,4 мм. Кольцо подвешивается к стойке с помощью крючка, ввинченного в середину верхней стороны; к противоположному углу подвешивают груз. Лучи Солнца, пройдя через отверстие, падают на шкалу, приклеенную на внутренней поверхности противоположной стороны. Шкала делается с тонкими штрихами, проведенными через 0,5 мм.

Для грубой проверки часов некоторые, по указанию Набокова, делают еще проще: к концам прямого деревянного брусочка со шкалой прикрепляют изогнутую металлическую ленту с маленьким отверстием против шкалы (рис. 67); брусочек подвешивается за верхний конец к какому-нибудь штативу; к нижнему концу прикрепляют груз.

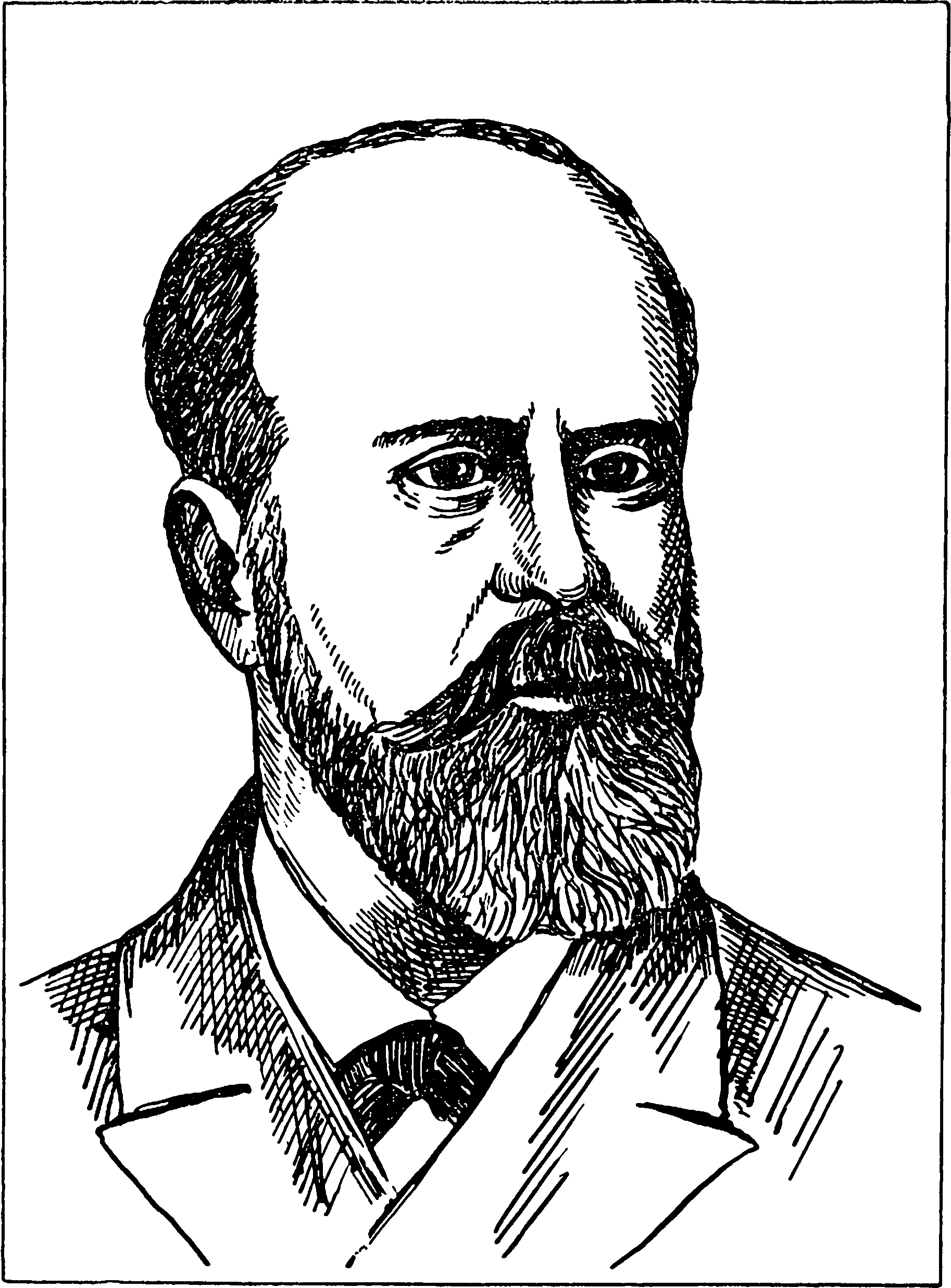

ИсточникСергей Павлович Глазенап (1848—1937)

Среди ученых иногда встречаются и такие, которые полагают, что научно-популяризаторская деятельность — не их удел. Не таков Сергей Павлович Глазенап — советский астроном, почетный член Академии наук СССР, заслуженный деятель науки. Он не замыкался в рамках одной только научной работы, а находил время и для научно-популяризаторской и общественной деятельности. Ученый являлся автором ряда учебников по математике и космографии. Ему же принадлежат широко известные в нашей стране математические таблицы, которыми пользуются при разного рода вычислениях.

Еще в годы царизма Глазенап, не покладая рук, трудился над тем, чтобы научные знания стали достоянием широких масс. Так, в 1890 году своей неутомимой деятельностью он способствовал созданию такой научно-просветительной организации, как Русское астрономическое общество. Для этого надо было преодолеть массу препятствий, расставленных царскими чиновниками, не заинтересованными в просвещении народа. На хлопоты ушло целых десять лет! В конце концов общество начало работать, при нем стал издаваться журнал. Первым председателем этого общества избрали Глазенапа.

Родом Сергей Павлович Глазенап из Тверской губернии. Родился в многолюдной семье разорившегося инженера-путейца. Рано столкнулся с нуждой и необходимостью зарабатывать хлеб своим собственным трудом. Кое-как окончив шесть классов Тверской гимназии, Сергей, чтобы не быть обузой родителям, по примеру Ломоносова покинул родной дом и с десятью рублями в кармане отправился искать счастье в Петербург. Он мечтал об университете. Жить пришлось на средства, получаемые от случайных уроков. Приходилось туго, иногда даже очень туго. Единственная отрада — огонек, светившийся впереди. Этим огоньком был Петербургский университет. Движение к поставленной цели делало жизнь, полную лишений, осмысленной и интересной.

Наконец Сергей окончил полный курс гимназии и успешно сдал экзамены на физико-математическое отделение Петербургского университета. Казалось, цель достигнута. Но долго учиться студенту Глазенапу не пришлось. Заболела мать. Врачи признали у нее туберкулез, который в то время считался неизлечимым. Пришлось спешно распродать все семейные пожитки и на собранные средства отправить мать лечиться в Италию. Но как отправить мать одну?

И вот мать и сын выехали в Италию. За границей Глазенап стремится провести время с пользой для себя. В Риме он посещает университетские лекции по физике и математике. Но, увы, эти лекции не могли удовлетворить его полностью, так как многое из того, что читалось, уже было известно из других источников.

После смерти матери Сергей поспешил вернуться в Петербург и, не теряя времени, приступил к занятиям в университете. Это было время, когда в столичном университете математику вели П.Л. Чебышев и А.Н. Коркин, химию — сам Д.И. Менделеев, механику — О.И. Сомов и астрономию — А.Н. Савич.

Да, было у кого поучиться! Уже тогда Глазенап не был равнодушен к астрономии. Но для занятий астрономией необходимы большие знания по математике. Вот почему студент, как зачарованный, сидел на лекциях академика Чебышева и с жадностью воспринимал тонкую мудрость математических дисциплин. Будущий астроном знал, что все это ему пригодится, причем в самое ближайшее время. Вероятно, именно поэтому первая его научная работа была выполнена по математике. Она носила скромное название «Об арифметических непрерывных дробях». За эту работу Глазенап получил золотую медаль.

Сергей Павлович на всю жизнь запомнил слова Чебышева о том, что «сближение теории с практикой дает самые благоприятные результаты». Это указание маститого ученого Глазенап старался осуществить не только в математике, но и в астрономии. Он перенял от Чебышева любовь к конструированию. Позднее, когда Глазенап стал астрономом, он много занимался изобретением и конструированием астрономических приборов. Им, например, сконструировано «солнечное кольцо» (кольцо Глазенапа) — простейший инструмент для определения времени и географической широты.

После окончания университета Сергея оставили при учебном заведении для подготовки к профессуре по астрономии. С этой целью он командируется для прохождения практики в Пулковскую обсерваторию на правах сверхштатного астронома.

Наконец, мечта сбылась. Он — астроном. Правда, все приходится делать по указке. Но недалек тот день, когда он расправит свои крылья и в научном творчестве приобретет полную свободу.

В то далекое время в Пулковской обсерватории было засилье иностранцев. Доморощенного, да еще не оперившегося ученого к большим инструментам обсерватории не допускали, и молодому человеку поневоле приходилось довольствоваться одной вычислительной работой, которую он выполнял под руководством опытных астрономов. Но, как говорится, нет худа без добра, и это ему в жизни пригодилось.

Однако Глазенап скучал по самостоятельной научной работе. И здесь проявил присущие ему настойчивость и упорство. Он добился, чтобы ему дали самостоятельную тему. Молодого астронома тогда интересовали вопросы, связанные с затмением спутников Юпитера. Наконец, он был допущен к большим инструментам и начал свои собственные наблюдения.

Успех не заставил себя ждать. Исследования затмений спутников Юпитера закончены. За эту работу Петербургский университет присуждает Глазенапу степень магистра астрономии. Работой ученого заинтересовались за рубежом. Она была переведена на английский и французский языки.

Перед Глазенапом настежь открылась дверь в науку. Он смело переступил ее порог. В декабре 1874 года Пулковская обсерватория снарядила экспедицию в Восточную Сибирь для наблюдения за прохождением Венеры перед диском Солнца. В эту экспедицию попал и Глазенап.

В качестве пункта наблюдения он выбрал Камень-Рыболов на берегу озера Ханка. И нужно сказать, что здесь ученому повезло. Члены экспедиции, проводившие наблюдения в других пунктах, из-за плохой погоды вернулись ни с чем, а Глазенапу все же удалось, хотя отрывочно, между облаками пронаблюдать редкое и в научном отношении весьма интересное явление.

В Пулковской обсерватории Глазенап проработал около восьми лет. После этого он возвращается в Петербургский университет и утверждается в звании приват-доцента. Здесь он проводит большую работу по исследованию явления рефракции с учетом плотности атмосферного слоя, через который проходит луч. По уточненным данным рефракции им были заново вычислены параллаксы некоторых звезд (Альфа Лиры — 61-й звезды созвездия Лебедя). Материалы этих исследований составили докторскую диссертацию, которую он, по совету Ф.А. Бредихина, защитил в Москве.

В 37 лет Глазенап стал профессором (сначала сверхординарным, а затем и ординарным) Петербургского университета и в этой должности проработал около сорока лет. Во второй петербургский период Глазенап преимущественно занимался дальнейшим изучением двойных звезд. За два с половиной десятка лет он произвел 5000 наблюдений. Результаты наблюдений опубликованы им в пяти выпусках. В процессе многократных вычислений орбит двойных звезд ученый нашел свой, более рациональный аналитический способ этих вычислений, который используется астрономами и в настоящее время известен как «метод Глазенапа».

Источник