Как от упадка ассигнаций не все равно несли потери и, напротив, некоторые приобретали прибыль, так и в обратном их движении одни приобретают, другие терпят убытки.

Прежде всех, по-видимому, приобретает прибыль казна: она получает свои доходы в монете, коей достоинство ежегодно возрастает; но сей прибыток, во-первых, обращается в отягощение всех платящих подати и в существе своем составляет ежегодный новый налог, тем более обременительный, что количество его зависит не от соображения государственных нужд со способами податных лиц, но от случайных обстоятельств, более или менее возвышающих достоинство ассигнаций. Во-вторых, есть налоги, кои установлены были во время упадка ассигнаций и расчислены соразмерно тогдашней их цене. Ныне при возвышении их они выходят уже из той меры, какая для них была предназначена. В-третьих, наконец, с тех пор как по причинам, весьма уважительным, допущен платеж податей серебром по определенному и уже несколько лет неизменяемому курсу, самый прибыток казны значительно умалился, и будет умаляться по мере того, как серебро будет дешеветь и вливаться в казначейство.

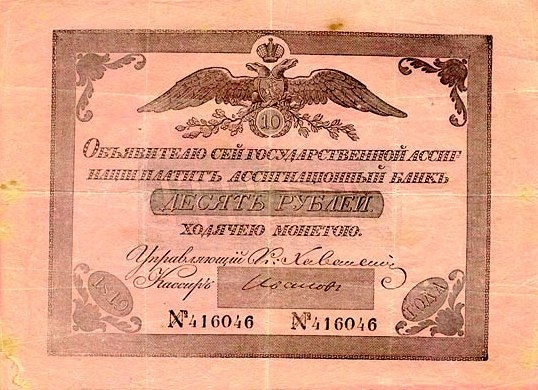

От Глинской до Канкрина

Вслед за казною, по-видимому, приобретают кредитные наши установления, но сие приобретение, во-первых, отягощает их заимщиков, и во-вторых, даже и для самых сих установлений оно есть только мнимое, ибо в существе своем вся прибыль обращается в пользу тех лиц, коих вклады составляют главный капитал банков.

Между тем все произведения труда дешевеют или не находят выгодного им избыта. Они дешевеют не только от возрастающего их количества, но и от возвышения ассигнаций. От сего теряют не только помещики в их оборотах и во всех хозяйственных их избытках, но и вообще все производители в разных предметах их продажи.

Но потеря, возбудившая в последнее время наиболее жалоб, есть разнообразие так называемых простонародных курсов.

Под именем курса в делах торговых всегда разумели курс вексельный, т. е. цену денег при переводе их посредством векселей с одного места на другое. У нас под сим всегда разумели курс заграничный.

Сверх вексельного перевода бывал всегда на биржах и во внутренней торговле еще наличный промен одной монеты на другую. Так, у нас всегда существовал промен серебра на золото, меди — на серебро, а по введении ассигнаций явился промен, или ажио, и на сию монету.

Но между сим ажио и тем, что ныне называют лажем, большая есть разность, хотя последний, по-видимому, не что иное есть, как простонародное выражение первого.

Ажио употребляется при смене оной монеты на другую. Так, например, когда серебряный рубль в ассигнациях составлял 400 коп., тогда ажио составляло 300; когда рубль стал оцениваться в 360 коп., тогда ажио было 260; словом сказать, ажио означает число единиц, коими ассигнационный рубль понизился, отстал от первоначального его достоинства, равного серебру.

Лаж, напротив, употребляется при покупке товаров как наличной, так и долговой. При покупке наличной он означает те проценты, коими при платеже за товар серебром возвышают серебро против разменной его цены, а при платеже ассигнациями он означает те проценты, кои уступаются из цены товара на ассигнации. Изъясним сие с некоторою подробностию.

Ценные бумаги. База за 8 минут

При каждой наличной покупке вошло у нас в обычай вместе с объявлением последней цены вещей постановлять между продавцом и покупателем два вопроса: 1) серебром или ассигнациями должен быть произведен платеж? и 2) по какой цене приняты будут продавцом серебро или ассигнации? Положим, что товар сторгован за 100 руб. и что покупатель решился заплатить сию цену серебром. Продавец назначает цену серебру выше биржевой; так, например, когда биржевая цена есть 352, продавец принимает здесь серебряный рубль (в Санкт-Петербурге) в 375 коп., и следовательно, принимает ее выше 23 коп., и сия придача, составляющая почти 6 % ( 23 /4), есть лаж. По тому же самому расчету он принимает платеж и ассигнациями, полагая каждый ассигнационный рубль в 106 коп., и следовательно, уступает сторгованную вещь за 94 руб., т. е. уступает из цены ее 6 %, и сия уступка есть лаж.

Сравним теперь сей расчет с биржевым: при покупке товара сторублевую ассигнацию принимают за 106 руб., но в то же время 100 рублей серебром оценивают и принимают не в 352, как на бирже, но в 375. Отсюда следующая пропорция:

106 : 100 = 375 : 353 руб. 77 коп. с дробью.

Следовательно, разность в цене серебра на ассигнации между Петербургскою биржею и вольною продажею есть только 1 руб. 77 коп. на сто рублей.

Но для чего продавец не следует просто биржевому курсу? Для чего оценивает он серебряный рубль не в 352, но в 375? Причина очевидна. Если бы он следовал биржевому курсу, то ему надлежало бы с переменою его псременивать все свои товары, и то, что продавал вчера за 100 руб., сегодня

ззз должен был, по возвысившемуся на ассигнации курсу, продавать уже за 98, завтра — с новым возвышением, за 94, и так далее. Избегая сего важного неудобства, он предпочитает те самые проценты, кои надлежало бы ему убавить у товара, вычесть из платежа. Так, например, если бы он оценивал рубль серебряный в 352, тогда при заключении продажи он не мог бы уступить по 6 % на ассигнации; возвышая же его до 375, он, с одной стороны, сохраняет цену своего товара, а с другой — обольщает покупателя мнимою уступкою, какою бы монетою он ни решился произвесть платеж. Если он решился заплатить серебром, то ему кажется, что он выигрывает в цене серебра 23 коп. (375 — 352), т. е. почти 6 на 100 (23 ] /а). Если он заплатит ассигнациями, то он, по-видимому, также выигрывает 6 на 100, ибо платит за сторублевую вещь 94 рубля.

Сего не довольно: выдуман еще счет, более обольстительный: в Москве и на ярмарках 100 руб. серебром принимаются не в 375, но в 420, и сообразно тому при платеже ассигнациями вещь, сторгованную за 100 руб., уступают за 80 руб., т. е. уступают уже не 6 %, но 20 %, или, что то же есть, 100 руб. ассигнациями принимают за 120 руб. на монету. Отсюда следующая пропорция:

120: 100 = 420: 350.

Следовательно, разность в цене серебра на ассигнации между Петербургскою биржею и продажною ценою московскою есть 2 руб. на 100 руб.

Таково есть значение лажа при наличной покупке. Тот же самый счет употребляется и при платеже частных долгов. Тот, кто купил товар в долг, при платеже через год по условленной цене может не без основания думать, что он платит лишнее, ибо платит ассигнациями, коих цена через год возвысилась. Что делать продавцу?

Доправлять долг судом, или согласиться на уступку и принять платеж по счету на монету? Обыкновенно он предпочитает последнее.

В общем виде простонародный лаж есть не что иное, как особенного рода счет биржевого курса, изобретенный сперва мелкими торговцами, [1] потом принятый и в торговле оптовой и введенный для того, во-первых, чтоб не переценивать товар по изменениям биржевого курса, и во-вторых, для того, чтоб дать вид уступки из действительной цены товара и сею дешевизною обольстить покупателя, ибо мнимая разность между курсом в 352 и 375 — разность 23 коп. — содержится уже в тех 100 руб., коими первоначально оценивается товар. Без сей разности продавец просил бы за него не 100, но 94 руб. Для покупщика сведущего сие обольщение есть просто игра; он знает, что когда с него просят за товар 100 руб. монетою, то под сим разумеют действительно 94 руб., и на сем основании он торгуется с продавцом. Но другое дело, когда торг идет между купцом и простым поселянином: тут обольщение есть уже действительный обман.

Крестьянин продает на рынке рожь и назначает цену ей ассигнациями. Купец, и купец даже добросовестный, торгует ее на серебро, а серебро оценивает в 375 коп. рубль. Уверившись в действительности сей цены во всех других продажах, крестьянин заключает торг и думает, что он в самом деле получил в каждом рубле 375 коп., но в казначействе сей самый рубль превращается уже в 360 коп.

Если же он понесет его к менялам, то самый добросовестный из них заплатит ему только 352 коп. Таким образом, он теряет в первом случае 15 коп., а во втором — 23 коп. на каждый серебряный рубль, и теряет единственно оттого, что он не знает хитросплетного механизма лажа. Если бы он его знал, тогда он сию потерю или вознаградил бы прибавкою в цене своего произведения, или принял серебряный рубль не более как в 352 или в 360 коп.

Таково есть истинное значение лажа, и сие-то самое называется простонародным курсом, или ценою товара на монету. [2]

Но откуда произошли сии простонародные курсы, когда прежде и при падении ассигнаций их не было?

При падении ассигнаций случаи промена их на серебро были весьма редки; серебро непрестанно дорожало и скрывалось; во внутреннем обращении оно почти было уже неприметно, а потому и счет на него встречался редко. Вся внутренняя торговля производилась на ассигнации; вещи дорожали и цены их изменялись, но счет был всегда один, и исключительно ассигнационный.

Но как скоро ассигнации остановились и начали возвышаться, серебро стало дешеветь и везде проникать в обращение. Известно, что в течение трех лет (1817, 1818 и 1819) правительством сделано и выпушено одних серебряных рублевиков с лишком 34 000 000, не считая мелкого серебра, между тем как ежегодный выпуск сей монеты во все прочие годы составляет от 2-х до 4-х миллионов рублей в год. Самый обильный выпуск был в 1829 и 1830 гг.: он составлял в первом 5 000 000, а во втором 6 000 000. К сему присоединить дблжно одно весьма важное торговое обстоятельство.

По официальным таможенным отчетам видно, что в два десятилетия, т. е. с 1814 по 1824 г. и потом с 1824 по 1834 г., серебра и золота за вычетом того, что от нас отпущено, привезено и осталось в России в первое десятилетие на 260 000 000, а во второе — на 262 000 000, всего же на 522 000 000. Куда девались сии миллионы? Опять вывезены? Но это суть миллионы, оставшиеся у нас за вычетом всего, что вывезено.

Неужели хранятся они в сундуках? Но известно, что торговые люди не держат денег без оборота. Часть сих миллионов могла быть обращена на уплату перевеса в торговом балансе, но кто же получил сию уплату, как не производители внутренней торговли?

Между тем по другим внутренним сведениям известно, что как скоро ассигнации начали возвышаться, появились везде во внутренних наших губерниях значительные массы серебра и золота, и своего и иностранного, особливо с 1831 г., на всех ярмарках, везде было серебро и золото и весьма мало ассигнаций.

Остается сказать, каким образом монета сия туда переместилась. Изъяснение не трудно. Известно, что все наши отпускные товары в портовых городах покупаются, по законам иностранных торговых домов, через здешние их конторы. Известно также, что покупка сия производится всегда почти поставками наших внутренних торговцев на сроки, с платежом им иногда половины, иногда двух третей, а иногда и всех денег вперед, а деньги сии большею частию суть серебро и золото.

Таким образом, внутреннее наше монетное обращение, состоявшее прежде, т. е. при падении ассигнаций, почти исключительно из них одних, теперь при повышении их состоит уже из двух родов монеты: из ассигнаций и серебра. Но тот, кто имеет серебро, по необходимости ищет ассигнаций, первое, по удобности их перемещения, второе, потому, что они возвышаются, а серебро упадает, и третье, наконец, потому, что они нужны для платежа долгов в кредитных установлениях, и для содержателей питейных откупов они нужны для взноса в казначейство, куда 1/5 часть’ только принимается серебра, между тем как продажа винная вся почти производится на серебро. Посему размен, прежде редкий, ныне стал делом ежедневным, настоятельным, общенародным.

Отсюда возник новый род промышленности, появились менялы, не только в больших, но и в самых малых городах. Сей род торговли, быв основан на нужде и потребности, сам по себе не был бы предосудителен, но он подвергся общему нареканию потому, что не имеет, подобно другим родам торговли, никакого твердого правила, никакого обуздания корыстолюбию; тут нет ни соревнования, ни преобладающей силы капиталов, которая, умеряя произвольные расчеты мелких спекуляций, приводила их к умеренности и единообразию.

Изложив, таким образом, в предыдущих трех отделениях: 1) состав монетного обращения, 2) историю его в нашем отечестве, 3) последствие введения системы ассигнационной в трех ее эпохах, мы тем самым поставили себя в возможность точнее определить силу и пространство настоящего вопроса.

- [1] Вероятно, евреями.

- [2] Смотри в Приложении под буквою А о различии и сходстве биржевого ипростонародного счета в лаже.

Источник: studme.org

Соотношение серебра и ассигнаций

![]()

Случайный прохожий

Член Клуба с 2015г,

![]()

Россия, Москва и Московская обл., Москва

Активный участник

Член Клуба с 2007г,

![]()

Случайный прохожий

Член Клуба с 2015г,

![]()

Россия, Липецкая обл., Липецк

Активный участник

Член Клуба с 2009г,

![]()

Россия, Москва и Московская обл., Москва

Активный участник

Член Клуба с 2007г,

После манифеста 1812 года, когда ассигнации из вообщем-то векселей превратились в полноценные деньги, были установлены различные курсы — официальные (податный и биржевой) и не официальные — по согласию участников сделки, они могли считать вообще как угодно.

Это вносило огромную путаницу, появилось множество тогдашних «обменников», которые исключительно занимались частным обменом ассигнаций для нужд населения (вменялось обязательно платить ассигнации в подати). Сегодня, в эпоху глобализации в разных обменниках на одной улице могут быть разные курсы, а уж что говорить про эпоху 200 лет назад, да ещё в разных областях Империи.

Борьба именно с разными курсами госденег была главной целью «реформы Канкрина».

![]()

Активный участник

Член Клуба с 2008г,

С самого начала учредительным указом был установлен беспрепятственный размен ассигнаций Банком только на медную монету, которой и обеспечивался их выпуск. Наступившее вследствие инфляции обесценивание бумажных денег, размен которых, однако, не прекращался, автоматически повлекло за собою и обесценивание медной монеты. Серебряные и золотые монеты стали поэтому размениваться на все большие и большие суммы в медной монете (до 4 рублей за рубль).

И.Г. Спасский. Русская монетная система. 1970. стр. 199.

![]()

Случайный прохожий

Член Клуба с 2015г,

![]()

Случайный прохожий

Член Клуба с 2015г,

![]()

Активный участник

Член Клуба с 2008г,

![]()

Активный участник

Член Клуба с 2008г,

![]()

Случайный прохожий

Член Клуба с 2015г,

![]()

Активный участник

Член Клуба с 2008г,

![]()

Случайный прохожий

Член Клуба с 2015г,

«Мустафа-хан имеет 3-х жен, несколько дочерей и 12 сыновей,

из коих 3 женаты и имеют детей.

Сверх того, при нем 4 значительных семейства беков из близких ему родственников,

которые никогда с ним не разлучались.

Присовокупив к оному и большую прислугу обоего пола,

домашний быт Мустафа-хана составится более чем из 40 чел.

собственного его с беками семейства и, по крайней мере,

до 60-ти чел. прислуги обоего пола.

. должно будет определить Мустафа-хану,

по чрезвычайной на все в Тифлисе дороговизне,

не менее 100 р. с. в день, т.е. для каждого из его семейства,

в том числе и для самого хана,

по 1 р. 50-ти к. в сутки, а для 60-ти чел. прислуги,

на каждого по 3 абаза, или по 60-ти к. с.,

что все вместе составит в год 11,680 черв.»

Источник: bonistika.net

Денежная реформа Николая I

Реформа Николая I или, как ее называют, реформа Канкрина, была направлена на возврат ценности и доверия к бумажным деньгам – ассигнациям.

Первая серьезная попытка не просто навести порядок в финансовой системе государства, но создать сильную, обеспеченную серебром валюту, которая высоко котировалась бы на международном рынке, была предпринята в период правления Николая I.

Министром финансов при Николае I был Е. Ф. Канкрин, потому попытка вернуть ценность бумажным деньгам часто называют его именем. Суть реформы свелась к замене ассигнаций, заметно обесценившихся к тому времени, кредитными знаками, подкрепленными банковским металлическим фондом.

Реформа была тщательно продумана и подготовлена. Так, первым ее этапом стало накопление металлического фонда, который затем должен был стать обеспечением бумажным деньгам. С этой целью банк открыл прием золотой и серебряной монеты с фактическим обменом ее на депозитные билеты. Одновременно с этим Канкрин закрепил стоимость обесценившегося за предшествующие реформе годы ассигнационного рубля, распорядившись исчислять все государственные платежи в серебряных рублях. При этом расчеты могли вестись как в серебряной или золотой монете, так и в ассигнациях по курсу 3,5 рубля серебром за ассигнационный рубль.

Следующим этапом стал обмен депозитных билетов, уже подкрепленных металлизированным фондом, на новые кредитные билеты. Билеты имели хождение наравне с серебром и — по указу – свободно обменивались на металлические рубли.

Таким образом, Канкрин сумел создать финансовую систему, при которой бумажные деньги оказались обеспечены металлом, а, значит, и ценившиеся наравне с металлическими деньгами.

У созданной биметаллической системы, однако, имелся и ряд недостатков, которые и оказали свое влияние впоследствии. Во-первых, обеспечить металлом всю бумажную наличность в стране возможно только при относительно небольшой массе бумажных денег. Так как на большей части территории России господствовал натуральный обмен, особой нужны в деньгах не возникало.

Во-вторых, соотношение курса серебра и золота устанавливалось государством в принудительном порядке, а не был отдан на откуп рынку. Третий, самый существенный минус реформы, повлиял на дальнейшее развитие денежной системы: эмиссия, то есть выпуск денег, по-прежнему оставался в руках государства. И все финансовые проблемы впоследствии решались прежним способом – выпуском новых денег. К сожалению, именно этот фактор и привел к новой волне обесценивания кредитных билетов, заставив их повторить путь ассигнаций.

Источник: histerl.ru