Икона «Спас Нерукотворный» – от чего защищает, в чем помагает?

Великой для верующих является икона «Спас Нерукотворный» – один из самых первых православных изображений, где представлен лик Христа. Значимость этого образа приравнивается к распятию. Есть несколько списков, представленных известными авторами.

«Спас Нерукотворный» – история происхождения

Многие люди задавались вопросом, откуда взялось изображение лика Христа, если о нем ничего не сказано в Библии, а церковное придание сохранило минимум описаний внешности? История иконы «Спас Нерукотворный» указывает, что подробности о лике донес до людей римский историк Евсевий. Правитель города Эдесса Авгарь был серьезно болен, и он послал к Христу художника, чтобы тот написал его портрет. У него не получалось справиться с поставленной задачей, поскольку его ослепляло божественное сияние.

Спас Нерукотворный — первая икона Иисуса Христа

Тогда Иисус взял полотно (убрус) и отер им свое лицо. Здесь случилось чудо – на материю передался отпечаток лика. Изображение носит название «нерукотворной», поскольку оно было создано не руками человека. Вот так появилась икона именуемая «Спас Нерукотворный». Художник отвез ткань с ликом царю, который, взяв ее в руки, исцелился.

С того времени изображение сотворило много чудес и продолжает это дело до сих пор.

Кто написал «Спас Нерукотворный»?

Первые списки иконы стали появляться сразу после установления христианства на Руси. Считается, что это были византийские и греческие копии. Икона «Спас Нерукотворный», автор которой был сам Спаситель, хранилась у царя Авгаря, и ее описание дошло к нам благодаря документам. Есть несколько важных деталей, на которые стоит обратить внимание, рассматривая портрет:

- Материя с отпечатком была натянута на деревянную основу и этот образ является единственным изображением Иисуса, как человеческой личности. На других иконах Христос представлен или с какой-то атрибутикой, или совершающим определенные действия.

- Образ «Спаса Нерукотворного» в обязательном порядке изучается в школе иконописцев. Кроме этого, они должны сделать список в качестве первой самостоятельной работы.

- Только на этой иконе Иисус представлен с нимбом замкнутого типа, что является символом гармонии и указывает на завершенность мира.

- Еще один важный нюанс иконы «Спас Нерукотворный» – лицо Спасителя изображено симметрично, вот только глаза немного скошены на бок, что делает образ более живым. Изображение симметрично не просто так, поскольку оно указывает на симметричность всего, что создано Богом.

- Лицо Спасителя не выражает ни боли, ни страданий. Смотря на образ можно увидеть спокойствие, равновесие и свободу от каких-либо эмоций. Многие верующие считают его олицетворением «чистой красоты».

- На иконе представлен потрет, но на картинах изображают не только голову, но и плечи, а здесь они отсутствуют. Эту деталь трактуют по-разному, так считается, что голова указывает на главенство души над телом, а еще это служит напоминанием о том, что главным для церкви является Христос.

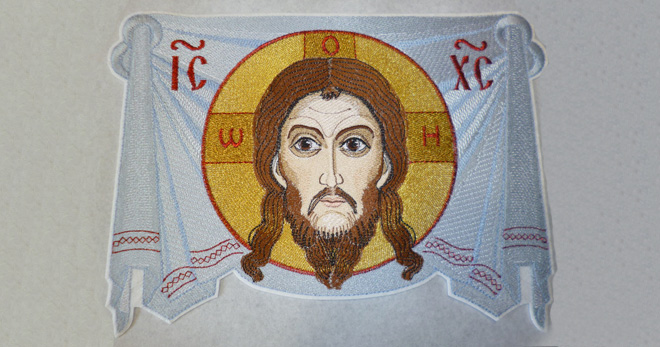

- В большинстве случаев лик изображается на фоне ткани с разными видами складок. Есть варианты, когда портрет представлен на фоне кирпичной стены. В некоторых традициях полотно держится на крыльях ангелов.

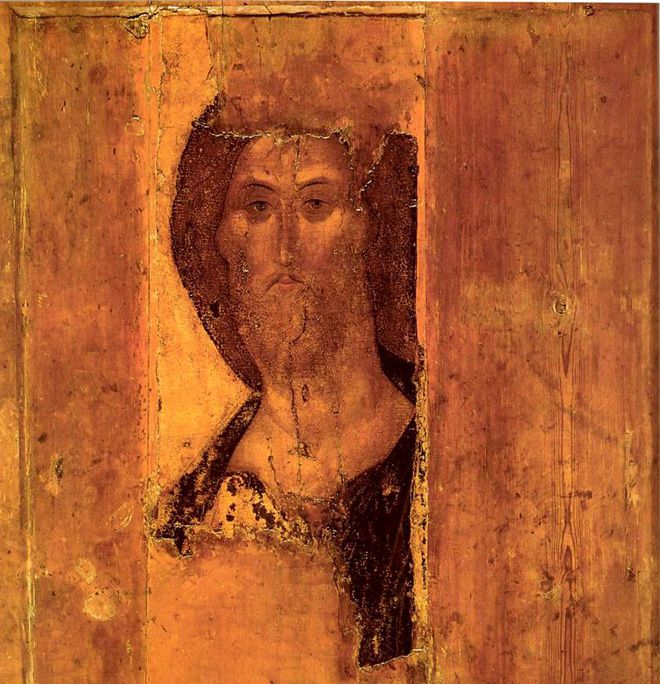

«Спас Нерукотворный» Андрей Рублев

Известный художник представил миру большое количество икон и важное значение для него имел образ Иисуса Христа. У автора есть свои легко узнаваемые черты, например, мягкие переходы света в тень, которые полностью противоположны контрастам. Икона «Спас Нерукотворный», автор которой Андрей Рублев, подчеркивает необыкновенную мягкость души Христа, для чего использовалась нежная теплая гамма. Из-за этого икону называют «светоносной». Образ, представленный художником, был противоположным византийским традициям.

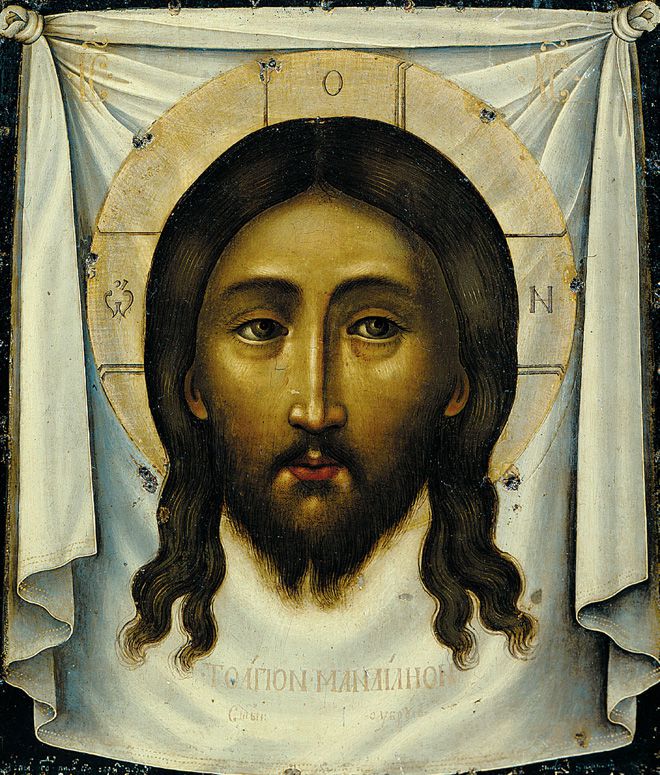

«Спас Нерукотворный» Симон Ушаков

В 1658 году художник создал свое самое известное произведение – лик Иисуса «Спас Нерукотворный». Икона была написана для монастыря, расположенного в Сергиевом Посаде. Она имеет небольшие размеры – 53х42 см. Икона Симона Ушакова «Спас Нерукотворный» была нарисована на дереве с использованием темперы и автор применял для написания художественные приемы характерные для того времени. Образ выделяется полной прорисовкой черт лица и светотеневой передачей объема.

В чем помогает икона «Спас Нерукотворный»?

Великий образ Иисуса Христа может стать верным защитником людей, но для этого нужно установить с ним молитвенный диалог. Если интересует, от чего защищает икона «Спас Нерукотворный», тогда стоит знать, что она оберегает от многочисленных заболеваний и разного негатива, направленного на человека со стороны. Кроме этого, молиться перед образом стоит о спасении души, за близких людей и детей. Искренние обращения помогут улучшить благосостояние, найти работу и справиться с разными мирскими делами.

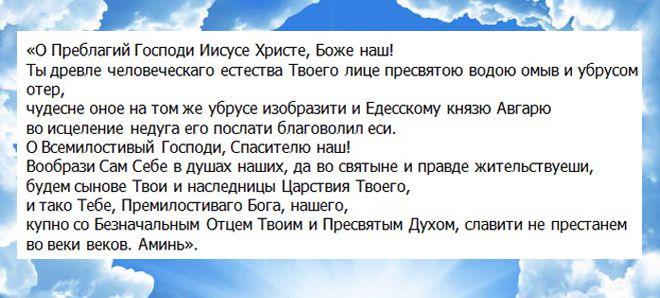

Молитва «Спасу Нерукотворному»

Обращаться к образу можно своими словами, главное, делать это от чистого сердца. Самая простая молитва, которая известна каждому верующему человеку – «Отче наш». Она была дана людям самим Иисусом во время его земной жизни. Есть и другая простая молитва «Спасу Нерукотворному», текст которой представлен ниже. Читайте ее каждый день в любое время, когда требует того сердце.

Акафист «Спасу Нерукотворному»

Хвалебный гимн или акафист, как и молитва используется для того, чтобы обратиться к Высшим силам за помощью. Его можно читать самостоятельно в домашних условиях. Акафист «Спасу Нерукотворному», текст которого можно просто слушать, помогает избавиться от дурных мыслей, получить невидимую поддержку и поверить в себя. Учтите, что петь его необходимо стоя, за исключением особых случаев (когда есть проблемы со здоровьем).

Красивую историю имеет икона «Вера, Надежда, Любовь», которая обладает важным значением для всех верующих. Она наделена огромной силой, и молиться перед ней можно для избавления от разных проблем и привлечения счастья.

Огромной силой обладает Казанская икона Божией Матери, история появления которой похожа на чудо. Есть специальная молитва и акафист и их нужно читать перед этим образом, чтобы решить разные проблемы в жизни.

Икона «Знамение Божией Матери» является чудотворной, поэтому верующие регулярно обращаются к ней за помощью. У этого лика очень интересная история появления. Важно знать, в чем помогает образ, как правильно молиться и читать акафист.

Огромной силой обладает икона Ксении Петербургской, что доказывают многочисленные чудеса, которые она совершила и продолжает это делать. Есть специальные молитвы, предназначены для прочтения перед этим образом, и произносить их важно по правилам.

ИсточникИстория и иконография образа Спаса Нерукотворного

Образ исторически имеет разные наименования: Спас на убрусе, Святой Сударь, Спас на холсте, Святой Мандилион. 16/29 августа 944 года реликвия, принесенная из города Эдессы, была помещена в церкви-реликварии Большого дворца, и с этого времени начинается ее прославление: весь христианский Восток почитал Нерукотворный Образ как великую святыню. В 1204 году крестоносцы разгромили Царьград и вывезли Нерукотворный Образ из страны. Дальнейшая судьба святыни неизвестна. По некоторым сведениям, он затонул вместе с одним из кораблей захватчиков.

Считается, что величина лика на первоначальном образе – около 19 см в длину (размер человеческого лица), и воспринималась она как сакральная. Этот размер отвечал размеру моленной домашней или аналойной иконы – именно такими и были многие списки. В XIV веке существовала традиция изображать лик Христа размером в человеческий рост. И в раннюю эпоху стиль написания образа отличался монументальностью, что диктовалось обычаем многолюдных шествий с этой иконой по Константинополю: ее писали так, чтобы изображение было различимо с любого расстояния.

После 944 года создается «Повесть о Нерукотворном образе». Это произведение стало основным популярным источником об истории образа. А самый ранний источник – повествование «Церковной истории» Евагрия Схоластика, датируемое 594 годом. Отдельная страница истории святого образа – его участие в военных походах.

В 586 году перед битвой с персами на равнине Солахон ромейский полководец, по словам византийского историка Симокатты, вынес перед полками нерукотворный «образ Богочеловека» – битва происходила на пути к Эдессе, в 200 км к востоку от нее. В этой битве отличился отец будущего императора Ираклия, который взял за правило носить в походах икону Спаса Нерукотворного.

С тех пор пошла византийская традиция изображать Спасов образ на хоругвях в царских походах. Известно, что такая икона сопровождала князя Андрея Боголюбского в его походе на булгар. Потом «великий образ Спаса» был на знамени у Дмитрия Донского, а по его примеру и у Ивана Грозного при взятии Казани. И вплоть до петровского времени, если царь шел в поход, то с ним несли Спасов образ.

В Оружейной палате одновременно хранилось множество знамен Спаса Нерукотворного: они поновлялись перед новыми походами и просто хранились. И поныне коллекция Оружейной палаты Московского Кремля обладает несколькими такими хоругвями. Во времена императора Николая II на всех знаменах пехотных полков вновь стали помещать образ Спаса Нерукотворного. Несмотря на появление в Новое время многих новых воинских знамен с разными иконами Спасителя, Богоматери, святых, древняя традиция изображать Спаса Нерукотворного в качестве главного «победительного чуда» сохранялась в православном воинстве до XX столетия.

Древняя традиция изображать Спаса Нерукотворного в качестве главного «победительного чуда» сохранялась в православном воинстве до XX столетия

Существуют две основные версии происхождения Нерукотворного образа: одна связана с эдесским князем Авгарем, другая – с молитвой Спасителя в Гефсиманском саду. Основной почитаемый образ – небольшого размера, его связывают с «властителем» Авгарем.

История гласит, что топарх Авгарь уверовал в Спасителя и послал Ему письмо с просьбой прийти и исцелить его, и отправил живописца с тем, чтобы сделать портрет Христа. Спаситель передал Авгарю Свое благословение, а вместе с ним Свой портрет, умыв водой лицо, а затем «вытерев с него влагу… полотенцем, соизволил божественным и неизреченным образом запечатлеть на нем Свои черты». Плат был передан для того, чтобы излечились болезни князя. Исцеленный от проказы Авгарь поместил Нерукотворный Образ в нише над воротами города, закрепив ткань на доске, и обложил золотом. Мандилион был наложен на доску и закрыт золотым листом – это был оклад, который стал своеобразным каноном при дальнейшем воспроизведении реликвии в виде иконы.

Авгарь получает Нерукотворный Образ Иисуса Христа. Композиция со створки триптиха. Монастырь Святой Екатерины, Синай.

В XV веке на Западе появилась известная в нескольких вариантах легенда о святой Веронике. По самому популярному из них, женщина по имени Вероника отерла лицо Страдальца полотенцем, на котором осталось изображение лика Христа. Это предание нашло отражение в многочисленных литературных произведениях Нового и Новейшего времени в Европе.

Продолжение истории связано с созданием нового типа икон Спаса Нерукотворного. Правнук Авгаря вернулся к язычеству, и епископ города повелел спрятать (замуровать) изображение Спаса в городской стене, оставив перед ним зажженную лампаду. Об образе вспомнили только в середине VI века, когда город осадили персы. Образ был найден в целости, с горящей перед ним лампадой.

Но лик Спасителя, кроме изображения на полотне, отпечатался и на внутренней стороне черепицы. Так возник «Спас на чрепии» (черепице) или Святой Керамидион. В соборе Мирожского монастыря на лобовых частях восточной и западной подпружных арок друг напротив друга изображены образы Спаса Нерукотворного на плате и на чрепии.

Существует предание еще об одном образе «Спаса на чрепии», который почитался в Иераполисе. Апостол Анания, следуя из Иерусалима в Эдессу, спрятал Убрус в груде черепиц. Ночью от него исходило сияние, похожее на огонь, после чего апостол обрел Христов образ, который отпечатался на черепице.

На VII Вселенском Соборе Нерукотворный Образ – один из важнейших доводов иконопочитателей (вспоминалось исцеление князя Авгаря и дальнейшее почитание этого образа). Изображается воздвизание Образа его участниками. Изображение отразило константинопольскую традицию, согласно которой икона Святого Лика воздвизалась на праздник Торжества Православия.

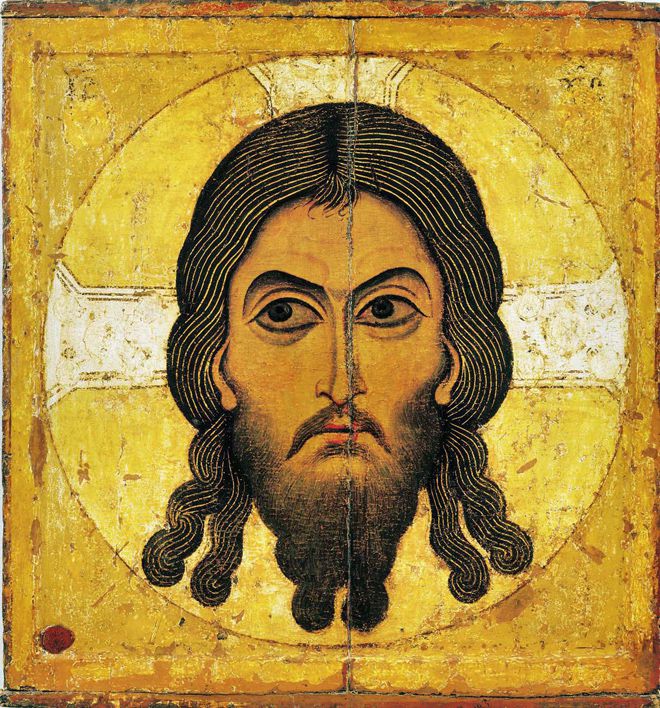

Первые изображения представляют Христа с удлиненной, будто мокрой бородой и такими же прядями волос, которые вместе с брадой находятся практически на одной линии. Иконографический тип представлен в иконописи множеством вариантов: на древних изображениях лик с власами чаще всего точно вписан в окружность нимба. Иногда Лик изображался с шеей.

Бывали эпохи, в которые усиливался интерес к материальной составляющей образа, например, в XIII–XIV веках у иконописцев был особый интерес к изображению самого плата. Складки плата писались и горизонтальными, то есть растянутыми по плоскости иконы, и вертикальными – свисающими. Они орнаментировались каймой, узорами и украшались бахромой. Иногда же лик Христа представлялся в круге нимба, без плата, и тогда он изображался на одноцветном либо цветном фоне доски.

Распространение образа было чрезвычайным. Помимо икон и знамен, он постоянно изображался на меднолитых иконах старообрядцев Поморья и стал их «визитной карточкой». Известны, например, медные иконы, на которых изображался Спас Нерукотворный на самом образе, и в навершии (на «ушке») повторялся тот же образ Спаса. Изредка Спас Нерукотворный изображается в середине Деисуса, например, на шитых воздухах.

В творчестве Симона Ушакова Нерукотворный Образ стал главным, «программным». Мастера Оружейной палаты работали над росписями Верхоспасского собора, построенного в Кремле царем Михаилом Федоровичем. Симон Ушаков неоднократно писал икону Спаса Нерукотворного «в поднос» царю Алексею Михайловичу. Его иконы, сохраняя старые иконографические схемы, имели характерный стиль: Ушаков работал в новой традиции «живоподобия».

Образы Спаса Нерукотворного создавались и в камерных вариантах. В центре некоторых нательных крестов XIV–XV столетий, хранящихся в музее Андрея Рублева, вместо Распятия – образ Спаса Нерукотворного. На поздних ростовских эмалевых образках, увозимых паломниками и путешественниками из Ростова, – многоцветные образы Спаса Нерукотворного, иногда поддерживаемого ангелами за два узла. Образ Спаса Нерукотворного – это и главная надежда православных государей, и паломнические и венчальные иконы, и центральные образа домашнего красного угла, и иконы храмового иконостаса, располагаемые поверх Царских врат.

ИсточникСпас Нерукотворный

Икона поступила в Новгородское епархиальное древлехранилище в 1913 г. из библиотеки Новгородского Софийского собора.

Сюжет и иконография

Литературной основой изображения является «Повесть о Нерукотворном Образе», написанная вскоре после 944 г. по инициативе византийского императора Константина VII Багрянородного. Согласно повествованию, страдавший тяжелой болезнью эдесский царь Авгарь послал к Христу своего слугу, художника Ананию с просьбой об исцелении. Самому Анании он повелел изобразить Спасителя, однако попытки художника передать облик Иисуса оказались тщетными — исходивший от лика свет не давал воспроизвести Его черты. Тогда Христос, сжалившись над Ананией, омыл лицо водой и отер его убрусом (платом), на котором чудесным образом проявился отпечаток Его лика.

Исцелившийся Авгарь повелел укрепить плат с изображением лика Христа на доске и поместить в нише над вратами городской стены Эдессы. Замурованный при его потомках, он был чудесно обретен в 530 г., во время осады Эдессы войсками персидского царя Хосрова, а в 944 г. — торжественно перенесен в Константинополь и помещен в дворцовой церкви Богоматери Фаросской. Именно с этого времени он стал почитаться как одна из главных реликвий христианского мира. После захвата и разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 г. эдесский образ был утрачен.

Изображение лика Христа на плате (убрусе), по преданию, являвшееся древнейшим прижизненным образом Спасителя, приобрело в христианском искусстве особое значение. Этот иконографический тип, получивший в Византии название «Святой Мандилион», а на Руси — «Спас Нерукотворный» или «Святой Убрус», известен в восточно-христианском искусстве с середины X в. Самые ранние сохранившиеся древнерусские изображения Спаса Нерукотворного относятся к XII столетию.

Сведения об иконописце

Симон (в крещении Пимен) Федорович Ушаков (1626-1686) — придворный иконописец, «дворянин московский» по рождению. С 1648 г. был знаменщиком Серебряной палаты, а с 1663 г. — Оружейной: выполнял рисунки для шитых памятников, гравюр, монет, знамен, украшений на оружии, писал и поновлял иконы и настенные росписи. С конца 1650-х гг. в творчестве Симона Ушакова наблюдается поворот к «живоподобному» письму, которое вскоре станет основным стилем в придворной иконописной мастерской. Свои взгляды на задачи живописца художник изложил в трактате «Слово к люботщательному иконного писания».

Художественные особенности

Симон Ушаков неоднократно обращался в своем творчестве к изображению Спаса Нерукотворного. Этот образ с наибольшей полнотой позволил художнику соединить традиционную иконографию с элементами «реалистической» светотеневой моделировки формы.

Источник