В нашем языке есть немало приемов, с помощью которых можно сделать свою речь более яркой и образной, раскрыть различные оттенки ее смысла, да и просто украсить повествование и сделать его более интересным для читателя/слушателя. Один из таких приемов – метонимия. Название его знаком немногим, но пользуются им практически все.

Что это такое?

Термин «Метонимия» был заимствован из греческого языка. На русский его можно перевести как «переименование». Им называют замену одного слова или словосочетания другим словом, находящимся с ним в некоей смысловой связи. Эта связь может быть временной, событийной, пространственной, функциональной, ситуативной и т.д.

- серебряная столовая посуда– столовое серебро;

- читал роман Горького – читал Горького;

- съел две тарелки супа – съел две тарелки.

Из примеров видно главное свойство метонимических приемов – замещающее слово всегда используется в переносном смысле. Например, говоря о том, что человек съел целых две тарелки, автор не имеет ввиду, что были съедены именно предметы сервировки. Так же как и «столовое серебро» не означает слиток драгоценного металла.

Галилео. Столовое серебро

Применение слов в переносном значении позволяет сделать повествование более лаконичным, и в то же время повышает его образность, поэтичность.

Отличие от метафоры и синегдохи

Метонимические приемы сходны с другими выразительными средствами нашего языка, а именно, с метафорой и синегдохой. В каждом из случаев происходит замена одного слова на другое с целью повышения художественности текста. Но есть ряд отличий между этими техниками.

Так, метафора предполагает замену исходного слова на другое, не связанное с ним напрямую. Для примера возьмем предложение «Мелкая рябь бежала по поверхности озера»:

- «Мелкая рябь бежала по озеру» — метонимия.

- «Мелкая рябь бежала по зеркалу озера» — метафора.

Метафоричные выражения всегда имеют скрытый смысл. Метонимичные же, не смотря на то, что слова в них используются в переносном значении, достаточно прямолинейны. Кроме того, метафору всегда можно превратить в сравнительный оборот («Мелкая рябь бежала по гладкой, словно зеркало, поверхности озера»). С метонимией такое превращение не получится.

Еще один «двойник» метонимии, один из ее подвидов – синегдоха. Этот прием тоже предполагает замену исходного понятия другим, но замещающий объект всегда является частью замещаемого объекта. Например:

- «Ты сегодня на колесах?» — аналог вопроса «Ты сегодня на машине?».

- «Нам нужны рабочие руки» — «аналог предложения «Нам нужны работники».

При метонимии же замещающий объект всегда является самостоятельным, хоть и связанным с замещаемым по смыслу. Но он не является частью замещаемого объекта. Для создания метонимического выражения нужно выделить основное определяющее свойство замещаемого объекта (явления, действия), которое сможет его охарактеризовать, и лаконично его сформулировать.

Для создания синегдохи необходимо просто выделить некую часть замещаемого объекта, наиболее важную в конкретном случае, но определяющую объект в целом.

Для чего используется?

Метонимия является одной из разновидностью тропа. Как и все прочие представители этой категории выразительных средств, она преследует цель сделать повествование более художественным, красивым, интересным читателю/слушателю. Кроме того, метонимические приемы позволяют:

- сделать текст более лаконичным;

- акцентировать внимание адресата повествования на какой-либо подробности описания;

- выразить отношение автора к описываемому герою или ситуации;

- лучше раскрыть художественный образ;

- активировать у читателя/слушателя на ассоциативное мышление.

С этими целями метонимические переносы активно используются в художественной литературе и публицистике. Применение же их в повседневной речи чаще обусловлено желанием говорящего сделать рассказ более лаконичным, либо просто данью традиции.

Виды по типу переноса

Существует несколько классификаций метонимических приемов. Одна из них основана на типе связи между замещаемым и замещающим объектами и называется классификацией по типу переноса (свойств одного объекта на другой объект). В ней выделяют три категории метонимии – пространственную, временную и логическую.

Пространственная

К этому разряду относят метонимические замены, выполненные на основе пространственной близости замещаемого и замещающего объектов друг другу. Наиболее яркий пример – замена названия группы людей, находящихся в помещении или на какой-то территории, на название самого помещения/территории.

- «Все работники завода вышли на демонстрацию» — «Весь завод вышел на демонстрацию».

- «Все жители села помогали тушить пожар» — «Все село помогало тушить пожар».

- «Зрители, сидевшие в зале, замерли» — «Зал замер».

- «Москвичи радуются олимпиаде» — «Москва радуется олимпиаде».

Похожая статья Что такое градация в литературе и для чего она используется?

Временная

К данному разряду относят метонимические замены, основанные на связи замещаемого и замещающего объектов по времени их существования или возникновения. Распространенным примером такой метонимии является перенос действия на его результат.

- «Меня утомила чеканка картины» (процесс) — «На стене висела красивая чеканка» (результат).

- «Мое хобби – вышивка» (процесс) – «На платье была красивая вышивка» (результат).

- «Мы постановили начать издание журнала о жизни завода» (процесс) – «Это новое издание журнала о жизни завода» (результат).

Логическая

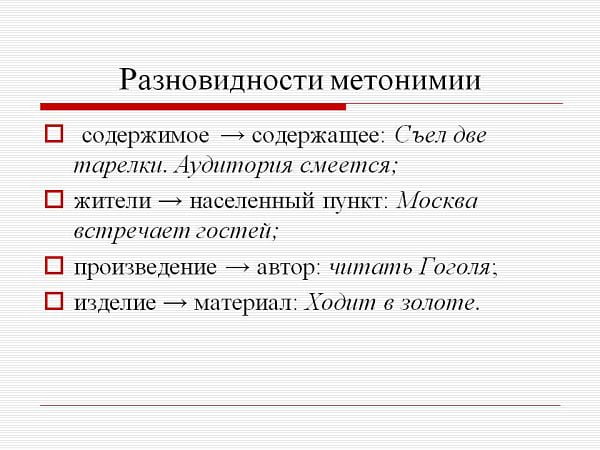

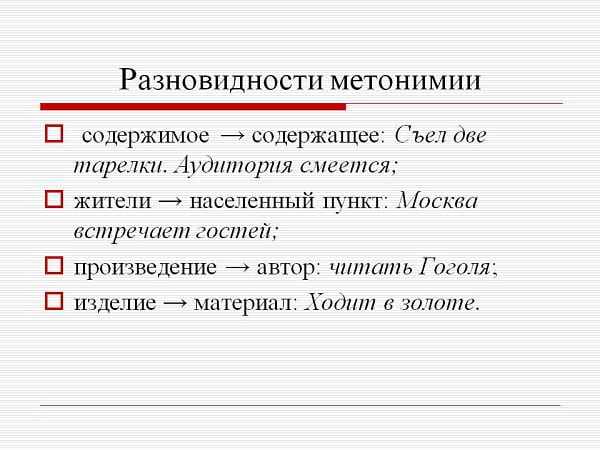

В эту категорию включены метонимические приемы, основанные на всех прочих типах связи между замещаемым и замещающим объектами. Эту связь можно отследить логически. Выделяют несколько разновидностей такого переноса:

- названия емкости на ее содержимое: «выпил три чашки чая» — «выпил три чашки»;

- названия материала на изделие из него: «в серванте стояла посуда из хрусталя» — «в серванте стоял хрусталь»;

- имени автора/изготовителя на его произведение/изготовленную им вещь: «читал роман Горького» — «читал Горького», «носил костюм от Диора» — «носил Диора»;

- названия действия на место его проведения – остановка, выход, переход, объезд;

- наименования процесса на вещество, с помощью которого он производится – замазка, пропитка, затирка;

- названия местности на процесс/событие, происходившее в ней – «устроим Сталинград», «про день Бородина»;

- наименования свойства на того, кто этим свойством обладает – «меня окружают бездарности», «да ты талант».

По области использования

Еще одна классификация метонимии разделяет приемы по степени их распространенности. В ней насчитывается четыре основных вида.

Языковая

К этой категории относятся метонимические переносы, часто используемые в повседневной речи. Они настолько прочно угнездились в языке, что зачастую даже не воспринимаются его носителями как переносные значения. Например:

- красивый фарфор;

- столовое серебро;

- остановка автобуса;

- пешеходный переход;

- самая работоспособная смена в цехе.

Поэтическая

Метонимические замены активно применяются в художественной литературе, в том числе и в поэтических произведениях. Существует ряд традиционных переносов, часто используемых поэтами всех уровней:

- лазурь неба;

- смертельный свинец;

- прозрачный холод и т.д.

Эти переносы могут применяться и в прозе с целью придания ей большей возвышенности, поэтичности. Поэтому у дано категории есть второе название — «общелитературная».

Газетная

Аналогично с поэтическими переносами, сложился некий набор замен, традиционно используемых в работе публицистами и СМИ. Их относят к разряду газетной метонимии. Примеры:

- золотой (полет, прыжок, забег) – принесший золотую медаль;

- зеленый патруль, зеленое движение, зеленая инициатива – об объектах, связанных с борьбой за экологию;

- движение (сильных, зоозащитников, солдатских матерей) – о добровольческих организациях.

Индивидуально-авторская

К этому разряду относятся метонимические замены, сформулированные литераторами в их произведениях. Данные конструкции не являются общеупотребительными, но выделяются на фоне текста конкретного произведения и характеризуют взгляд автора на описываемые им объекты. Например:

- «Соседей наших клавиши сердили».

- «В бриллиантовых мечтах даже покойница теща казалась ему милее».

Примеры

- «Участники конференции приняли решение» — «Конференция приняла решение».

- «Ивана положили в больницу с инфарктом» — «Ивана положили в больницу с сердцем».

- «В кошельке осталось немного мелких монет» — «В кошельке осталось немного меди».

- «На улицах Парижа стало тихо» — «Улицы Парижа затихли».

- «Мы провели затирку швов кафельной плитки» — «Мы купили затирку для швов кафельной плитки».

Заключение

Метонимические приемы широко используются не только в художественной литературе, но и в повседневной речи. Некоторые из них настолько прочно вошли в обиход, что перестали восприниматься в переносном значении, и стали общеупотребительными. Применение метонимии позволяет сделать речь более лаконичной, и вместе с тем придает ей образность и яркость, позволяет акцентировать внимание на нюансах, важных ее автору.

Источник: znanieinfo.ru

Что такое метонимия? Примеры

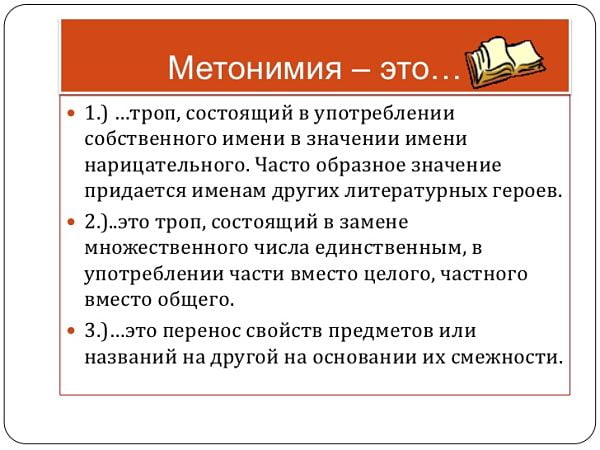

Метонимия — литературный троп, основанный на сопредельных, смежных, близких, легко понимаемых связях предметов и явлений.

Определение

Метонимия — это перенос наименования с одного предмета или явления на другой на основе смежности.

А вот какое определение метонимии дает Википедия:

Определение

Метони́мия (др.-греч. μετονυμία — «переименование», от μετά — «над» и ὄνομα/ὄνυμα — «имя») — вид тропа, словосочетание, в котором одно слово заменяется другим, обозначающим предмет (явление), находящийся в той или иной (пространственной, временной и т. п.) связи с предметом, который обозначается заменяемым словом. Замещающее слово при этом употребляется в переносном значении.

В отличие от метафоры метонимия не предусматривает какого-то либо сходства между предметами (подробнее, об отличии метонимии от метафоры). В русском языке метонимия возникает путём стяжения словосочетания (эллипсиса), сравните:

- столовая посуда из серебра — столовое серебро;

- аудитория слушателей, студентов слушает — аудитория слушает;

- пью настой зверобоя — пью зверобой.

Метонимия способствует сокращению, сжатию речи. В её возникновении прослеживаются мыслительные (ассоциативные) и языковые (словообразовательные) механизмы. Для метонимии характерны пространственные, событийные, ситуативные, синтаксические и логические отношения между самыми разными объектами действительности, которые отражаются в сознании людей и затем закрепляются значениями слов.

Метонимические переносы обладают большим разнообразием по характеру лексических преобразований. Рассмотрим некоторые разновидности метонимии.

Примеры метонимии в русском языке

Перенос наименования с одного предмета на другой может возникать на основе смежности:

а) названия сосуда, ёмкости и его содержимого:

- стеклянный стакан — стакан воды — выпью стакан;

- фарфоровый кувшин — разолью кувшин;

б) помещения и того, что в нем находится:

- новый магазин — магазин устроил выставку;

- войти в спальню — купить спальню (предметы мебели);

в) места, населённого пункта и его жителей:

г) места и исторического события, связанного с ним:

д) материала и изделия из него:

- медь — в кармане осталось немного меди;

- хрусталь — в шкафу сияет хрусталь;

е) растения — пища из него:

ж) имени автора, изобретателя, открывателя — его изобретения, открытия, концепции:

з) органа человека — заболевания:

- у него сердце;

- положили в стационар с печенью;

и) коллективного мероприятия — его участников:

- конференция приняла решение;

- собрание постановило;

- на съезд приехали делегаты;

к) действия — результата или его места:

- варенье (процесс) — яблочное варенье,

- переход (процесс) — подземный переход,

- выход (действие) — черный выход;

- остановка (процесс) — автобусная остановка.

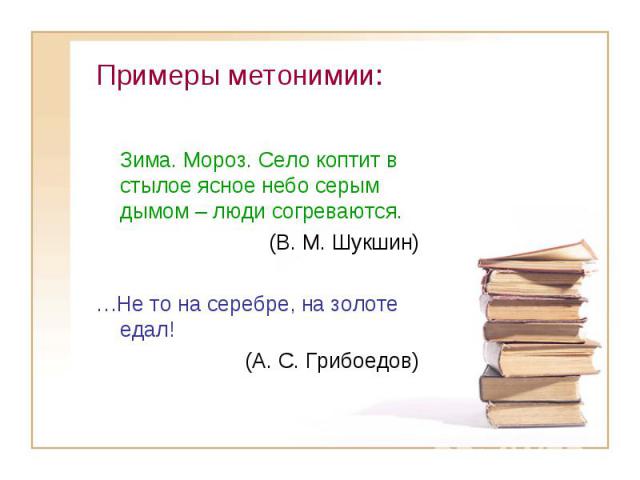

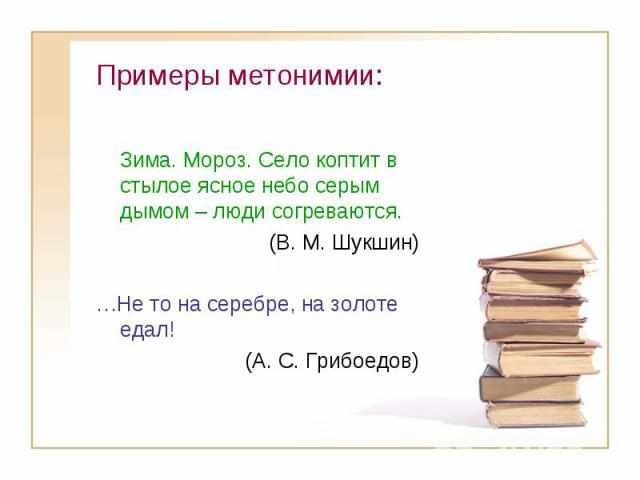

Примеры метонимии в литературе

Приведем примеры метонимии, встречающиеся в произведениях классиков русской литературы.

«Все флаги в гости будут к нам» – под словом «флаги», А. С. Пушкин, здесь подразумевается «страны».

«Где бодрый серп гулял и падал колос…» — выражение с метонимией из стихотворения «Есть в осени первоначальной…» Ф. И. Тютчева.

«Перо его местию дышит» — «перо» употреблено А. Толстым вместо слова «поэзия».

«Я три тарелки съел…» — пример метонимии из басни И. А. Крылова «Демьянова уха».

«Слабая тара» (М. Зощенко).

«Я навел на нее лорнет и заметил, что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку» (М. Ю. Лермонтов).

«Эй, борода! А как проехать отсюда к Плюшкину минуя дом барина?» (Н. В. Гоголь).

«Сладкий сон вам пошлю, тихой сказкой усыплю, сказку сонную скажу, как детей сторожу» (А. Блок).

Видеоурок

Источник: russkiiyazyk.ru

Что такое метонимия? Примеры

Метонимия — литературный троп, основанный на сопредельных, смежных, близких, легко понимаемых связях предметов и явлений.

Определение

Метонимия — это перенос наименования с одного предмета или явления на другой на основе смежности.

А вот какое определение метонимии дает Википедия:

Метони́мия (др.-греч. μετονυμία — «переименование», от μετά — «над» и ὄνομα/ὄνυμα — «имя») — вид тропа, словосочетание, в котором одно слово заменяется другим, обозначающим предмет (явление), находящийся в той или иной (пространственной, временной и т. п.) связи с предметом, который обозначается заменяемым словом. Замещающее слово при этом употребляется в переносном значении.

В отличие от метафоры метонимия не предусматривает какого-то либо сходства между предметами (подробнее, об отличии метонимии от метафоры). Метонимия возникает путём стяжения словосочетания (эллипсиса), сравните:

- столовая посуда из серебра — столовое серебро,

- аудитория слушателей, студентов слушает — аудитория слушает,

- пью настой зверобоя — пью зверобой.

Метонимические переносы обладают большим разнообразием по характеру лексических преобразований. Рассмотрим некоторые разновидности метонимии.

Примеры метонимии в русском языке

Перенос наименования с одного предмета на другой может возникать на основе смежности:

а) названия сосуда, ёмкости и его содержимого:

- стеклянный стакан — стакан воды — выпью стакан,

- фарфоровый кувшин — разолью кувшин,

б) помещения и того, что в нем находится:

- новый магазин — магазин устроил выставку,

- купить спальню — войти в спальню,

в) места, населённого пункта и его жителей:

- деревня обсуждает,

- Париж спит,

г) места и исторического события, связанного с ним:

- Бородино, Ватерлоо, Сталинград,

д) материала и изделия из него:

- медь — в кармане осталось немного меди,

- хрусталь — в шкафу хрусталь,

е) растения — пища из него:

- вкусная капуста, морковь, щавель,

ж) имени автора, изобретателя, открывателя — его изобретения, открытия, концепции:

- слушал Чайковского,

- люблю Репина,

- читаю Высоцкого,

з) органа человека — заболевания:

- у него сердце,

- положили в стационар с печенью,

и) коллективного мероприятия — его участников:

- конференция приняла решение,

- собрание постановило,

к) действия — результата или его места:

- варенье (процесс) — яблочное варенье,

- переход (процесс) — подземный переход,

- выход — черный выход.

Примеры метонимии в литературе

Приведем примеры метонимии, встречающиеся в произведениях классиков русской литературы.

«Все флаги в гости будут к нам» – под словом «флаги», А. С. Пушкин, здесь подразумевается «страны».

«Где бодрый серп гулял и падал колос…» — выражение с метонимией из стихотворения «Есть в осени первоначальной…» Ф. И. Тютчева.

«Перо его местию дышит» — «перо» употреблено А. Толстым вместо слова «поэзия».

«Я три тарелки съел…» — пример метонимии из басни И. А. Крылова «Демьянова уха».

«Слабая тара» (М. Зощенко).

«Я навел на нее лорнет и заметил, что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку» (М. Ю. Лермонтов).

«Эй, борода! А как проехать отсюда к Плюшкину минуя дом барина?» (Н. В. Гоголь).

«Сладкий сон вам пошлю, тихой сказкой усыплю, сказку сонную скажу, как детей сторожу» (А. Блок).

Источник: tarologiay.ru