Специфика строения цементного камня

Представленный материал позволяет уточнить особенность строения затвердевшего цементного камня. Этот продукт (см. рис. 3.2—3.7), действительно, чрезвычайно неоднороден, включает малоупорядоченные аморфные скопления, кристаллические формирования, неразло- жившиеся цементные зерна, минеральные включения, межзерновые пустоты, поры, капилляры, воду в различных формах связанности. В этой связи термин В. Н. Юнга «микробетон» [8] весьма удачен для характеристики цементного конгломерата (и не только с позиций его неоднородности).

В несущих бетонах обязательно применение плотного мелкого и крупного заполнителей, причем, желательно фракционированных. Только в этом случае можно достичь предельной их упаковки и необходимых эксплуатационных свойств железобетонных изделий и конструкций. Данный гранулометрический аспект в полной мере относится и к микробетону, что видно из структурной общности этих разноуровневых объектов (рис. 3.12).

Поверхностно гидратированные клинкерные зерна — отнюдь не негативный аспект, далеко не элемент, «переставший играть активную роль в твердении», а фактор, определяющий физико-технические свойства цементного камня и бетонов в целом. Являясь «крупным заполнителем» микробетона, поверхностно гидратированные частицы, соединенные в единое целое аморфным гидросиликатным продуктом, воспринимают силовые и прочие нагрузки, определяя тем самым несущую способность бетонных и железобетонных изделий и конструкций.

Определение основных физико механических характеристик цемента

Рис 3.12. Общий вид строения мелкозернистого бетона (а, х200) и цементного камня водного

твердения (б, хЮОО)

Данное положение находит прямое подтверждение в многочисленных экспериментальных работах по оптимизации гранулометрического состава цемента [51—53]. Для обычного (тяжелого) бетона важна плотная упаковка крупного и мелкого заполнителей, что достигается специальным фракционным соотношением. Не менее важен этот аспект и для микробетона, который будет обладать наибольшей плотностью и прочностью «в случае полидисперсного состава цементного порошка» [54]. При этом особенностью, коренным образом отличающей его от других природных и искусственных каменных материалов (керамики, силикатного бетона и др.), является наличие локально рассредоточенных на химически использованной поверхности клинкерных частиц остаточных негидратированных зон.

Несколько замечаний относительно «крупного заполнителя» микробетона. Считается, что цементное зерно — конгломерат различных компонентов (силикатов, алюминатов и алюмоферритов кальция различной основности, промежуточного вещества, щелочей, извести, гипса, кремнеземистых остатков, различных минеральных включений). Однако микроскопия показывает несколько иную картину.

Вскрытые негидратированные массивы цементных зерен (рис. 3.13) отличаются достаточно высокой структурной и морфологической однородностью. При указанном на снимках увеличении отчетливо просматриваются участки с исключительно гладкой поверхностью, чередующиеся с рельефными, пластинчатыми и ступенчато-блочными построениями, зависящими, по всей вероятности, от параметров (силы, направления) механического воздействия, производимого при получении скола образцов. Подобный структурный сюжет сохраняется при более детальном электронно-микроскопическом анализе строения цементных зерен различного возраста, разнообразных условий твердения и эксплуатации (рис. 3.1 А—3.16).

Цемент

Рис. 3.13. Общий вид цементных зерен водного твердения

Разумеется, полуфабрикат (цементный клинкер) «представляет собой тонкозернистую смесь многих твердых фаз» [55], характеризующихся различной плотностью, твердостью, прочностью. При помоле происходит своего рода сепарация продукта, сопровождающаяся отделением в высокодисперсном виде сравнительно малопрочных составляющих (несвязанной извести, гипса, клинкерного стекла и прочих соединений). Реально же существующие цементные зерна с обычным дисперсным составом включают в своем составе наиболее прочные структурные элементы — силикаты кальция. Это предположение подтверждается тем обстоятельством, что «кристаллы C3S и C2S имеют размеры до 40 /х, а средняя величина их — 15—20 /х» [55], что соответствует среднему размеру цементных зерен.

Рис. 3.14. Цементные зерна 28-суточного возраста

Рис. 3.15. Цементные зерна водного твердения

При получении скола разрушение цементного камня может происходить по цементному зерну, его межкристаллитным плоскостям, границе раздела твердых фаз «массив зерна — гидратная оболочка» (см. рис. 3.7), вскрывая гладкую поверхность объекта (см. рис. 3.14—3.16, слева).

При определенном направлении удара возможно пластинчатое расщепление блочных кристаллов силикатов кальция (те же, справа). Чаще же разрушение происходит по структурным дефектам (порам, капиллярам, микротрещинам) и контактной зоне микробетона с малоинформационным результатом (рис. 3.17), что в определенной степени усложняет его расшифровку и описание, тем не менее, обратим внимание на обведенные структурные элементы.

Рис 3.16. Цементные зерна после деформации ползучести [а) и 105-летнего возраста

Рис. 3.17. Общий вид цементного зерна водного твердения

На левом снимке (рис. 3.17, а) представлен ступенчатый участок цементного зерна, идентичный отмеченным на рис. 3.15 фрагментам. Поверхности «ступеней» покрыты войлокообразным (по Дж. Берналу,

А. Грудемо, Дж. Джеффри) слоем гидрата, состоящим, по мнению авторов, из изогнутых, свернутых, переплетенных и механически соединенных тоберморитовых ленточек и пластин.

Подобная точка зрения, как ранее отмечалось, поддерживается и в настоящее время [10], трубчатые кристаллические образования считаются влагопроводящими каналами для выноса растворенных продуктов из внутренней сферы гидратирующегося цементного зерна во внешнюю среду. Однако эти трубчатые структуры вряд ли имеют какое-либо отношение к кристаллизационным и массообменным явлениям.

Стадийно-поверхностный гидратационный процесс, сопровождающийся образованием гидросиликата с увеличением объема твердой фазы в условиях развития в межзерновых пустотах вакуума и стяжения цементных частиц, приводит к продавливанию гидратного продукта сквозь граничные зазоры прочно связанных друг с другом и с твердой фазой дипольных энергетических сгустков. Своеобразная экструзия гидрата через рассредоточенные на поверхности зерна сферические дипольные «фильеры» и является причиной появления трубчатых элементов (см. рис. 3.11, увеличено на рис. 3.13 и 3.17). Предназначение последних — участие не в сквозь- растворных преобразованиях, а в формировании контактных зон самоорганизующихся цементных зерен, структуры и свойств микробетона и бетона (железобетона) в целом.

Выделенный фрагмент зерна (см. рис. 3.17, а) несет еще одну важную и неоднократно отмечаемую информацию — толщину гидратированного продукта (h), не превышающую полутора микрон, что указывает на исключительно поверхностный характер гидратации цемента. Таким образом, «заполнитель» микробетона в процессе гидратации не претерпевает заметных габаритных метаморфоз, а сохраняется в практически первозданном виде на всем протяжении своего существования.

В процессе гидратации жидкая фаза насыщается, преимущественно, известью, в связи с чем кристаллогидраты и представлены в основном блочными и слоистыми кристаллами портландита (рис. 3.18). Стадийное разрушение структуры исходных цементных минералов не исключает переход в поровую жидкость части комплексных ионов ([Si04] 4- , [А104] 5- и др.), которые (наряду с «букетом» имеющихся в цементе и воде включений) формируют кристаллические образования различных форм и размеров (рис. 3.19).

Рис 3.18. Строение отдельных зон трехмесячного цементного камня (Stereoscan S4—10)

Рис. 3.19. Общий вид закристаллизованных участков цементного камня (В/Ц = 0,40) водного твердения (JE0L)

Представленные на рис. 1.3 и 1.4 схемы гидратации цемента и конечной морфологии затвердевших цементных зерен не в должной мере отражают сущность явлений. Определяющим процессом гидратации цемента, структурообразования и формирования конечных свойств цементного конгломерата является не сквозьрастворный путь, пересыщающие действия, появление и совершенствование кристаллогидратного сростка, а электроповерхностный механизм стадийных преобразований, формирование и упрочнение «микробетона» в истинном смысле этого термина.

Источник: studme.org

§ 5. Структура цементного камня

В. Н. Юнг ввел представление о цементном камне как микробетоне, состоящем из гелевых и кристаллических продуктов гидратации цемента и многочисленных включений в виде негидратированных зерен клинкера. Основная масса новообразований при взаимодействии цемента с водой получается в виде гелевидной массы, состоящей в основном из субмикрокристаллических частичек гидросиликата кальция. Гелеподобная масса пронизана относительно крупными кристаллами гидрата окиси кальция. Такое своеобразное «комбинированное» строение предопределяет специфические свойства цементного камня, резко отличающиеся от свойств других материалов — металлов, стекла, гранита и т. п. Например, с наличием гелевой составляющей связана усадка при твердении на воздухе и набухание в воде, особенности работы под нагрузкой и другие свойства.

Таблица 16 Изменение абсолютных объемов системы С3А — вода

Абсолютный объем реагирующих веществ — СзА и воды — составил 196,97 см3, а объем гидроалюмината — только 150,11 см3, следовательно, контракция в данном примере составила 46,86 см3. Поскольку контракция почти не уменьшает внешний объем системы, ее следствием является образование в гидратированном цементе контракционного объема. В цементном камне и бетоне возникает вакуум, под влиянием которого эти поры заполняются водой или воздухом в зависимости от среды, в которой находится материал. Контракция для обычных портландцементов после 28 — 29 сут твердения составляет 6 — 8 л на 100 кг цемента, т. е. в 1 м3 бетона с расходом вяжущего 300 кг/м3 образуется около 18 — 24 л внутренних контракционных пор.

Каждому минералу цемента свойственна контракция; она начинается после смешения с водой и достигает максимума при полной гидратации.

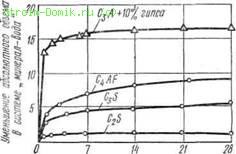

Рис. 50. Уменьшение абсолютного объема при твердении в системах «клинкерный минерал — вода» (мл на 100 г минерала)

На рис. 50 сопоставлена контракция, происходящая при гидратации главных клинкерных минералов. Самая большая контракция происходит при гидратации трехкальциевого алюмината (23,79%), она может быть причиной внутренних напряжений в цементном камне. Двуводный гипс, добавляемый при помоле клинкера, выравнивает контракцию, так как в химической реакции образования эттрингита из СзА, гипса и воды (см. выше) контракция составляет лишь 6,14%.

Рис. 51. Упрощенная модель геля CSH (по Кондо и Даймону): 1 — частица геля; 2, 4 — узкий проход;3 — пора между частицами геля; 5 — внутрикристаллитная пора; 6 — междуслоевая вода; 7 — межкристаллитная пора

На рис. 51 изображена упрощенная модель геля CSH. Пористая структура геля, как самого важного продукта гидратации цемента, оказывает влияние на механические свойства, проницаемость и морозостойкость цементного камня; при этом следует учитывать особые физические свойства пор геля, обусловленные их малыми размерами.

Поры геля могут быть от нескольких ангстрем до 1000 А, следовательно, по классификации, данной в гл. I, они представляют собой микропоры. Вода, заполняющая поры геля (сокращенно «вода геля»), имеет с твердой фазой адсорбционную связь, так как адсорбционный полимолекулярный слой воды (по Б. В. Дерягину) имеет толщину до 0,15 мкм. Вода геля замерзает при низкой температуре (по некоторым данным — 78°С) и не переходит в лед при самых сильных морозах и, следовательно, поры геля не сказываются на морозостойкости цементного камня и бетона. Вода, адсорбированная в порах, уменьшает живое сечение и без того малых гелевых пор, поэтому водопроницаемость цементного геля весьма мала.

Часть воды затворения, не уместившейся в порах геля, располагается вис геля и образует капиллярные поры.

Капиллярные поры имеют большой эффективный диаметр (более 1000 А) и доступны для воды при обычных условиях насыщения. При значительном объеме капиллярных пор, пронизывающих цементный камень, бетон имеет низкую морозостойкость и большую проницаемость, плохо сопротивляется химической коррозии и не защищает надежно стальную арматуру.

Вода является активным элементом структуры цементного камня, участвующим в образовании гидратных соединений и в формировании пор. Пористость цементного камня зависит не только от начального водоцементного отношения, но и от форм связи воды с твердой фазой.

Согласно классификации П. А. Ребиндера, построенной по принципу интенсивности энергии связи, все формы связи воды в цементном камне можно разделить на три группы.

Химическая связь является наиболее сильной. Химически связанная вода удаляется при прокаливании, поэтому ее называют «неиспаряемой» водой. Количество химически связанной воды W обычно выражают в % или долях от массы цемента.

Физико-химическая связь характерна для адсорбционно связанной воды, находящейся в порах цементного геля; эта связь нарушается при высушивании.

Физико-механическая связь — в данном случае капиллярное давление обусловливает удержание воды в капиллярных порах цементного камня. Адсорбционно связанная и капиллярная вода, удаляемая при высушивании, называется еще «испаряемой». Количество испаряемой, т. е. не связанной химически воды определяют, применяя в качестве сушащего агента лед при температуре — 78°С. Потери при прокаливании высушенной пробы цементного камня определяют химически связанную (неиспаряемую) воду.

Цементный камень, являющийся минеральным клеем, скрепляющим зерна заполнителя, должен обладать достаточной собственной прочностью и адгезией, т. е. хорошо сцепляться (срастаться) с зернами заполнителя. Эти свойства цементного камня зависят от качества и количества новообразований, объема и характера пор.

Качество новообразований в цементном камне определяется их составом и дисперсностью. Количество новообразований прямо пропорционально степени гидратации цемента а, численно равной отношению прореагировавшей с водой части цемента к общей массе цемента.

Степень гидратации имеет большое технико-экономическое значение. При увеличении степени гидратации цемента возрастает объем новообразований, уменьшается пористость цементного камня и улучшается качество пор. При этом повышается прочность и долговечность бетона. Поэтому нужно совершенствовать технологию бетона, добиваясь наиболее полного использования вяжущего, что’ эквивалентно его экономии.

Таким образом, пористость геля и контракционный объем, составляющий часть гелевой пористости, прямо пропорциональны степени гидратации цемента. «Лишняя» вода, не уместившаяся в порах цементного геля, располагается между агрегатами частиц геля и образует капиллярные поры.

Из формулы видно, что цементный камень без капиллярных пор получится при (В/Ц — 0,5а) дц=0, т. е. когда В/Ц= = 0,5 и а=1, что возможно лишь при весьма длительном твердении цемента в благоприятных условиях. Фактически ко времени ввода сооружения В Рис. 52.

Пористость цементного камня уменьшается, а его плотность возрастает при снижении начального В/Ц и увеличении степени гидратации цемента.

Однако капиллярная пористость снижается быстрее, чем общая пористость. Это явление чрезвычайно важно для улучшения пористости цементного камня и объясняется тем, что капиллярные поры заполняются цементным гелем. Ведь плотность клинкерных зерен — 3,15 г/см3, а объемная масса геля (взятого вместе с порами геля) — около 1,6 — 1,8 г/см3, следовательно, цементное зерно после гидратации занимает объем вдвое больший.

Вследствие заполнения капиллярного пространства новообразованиями не только сокращается общая пористость, но взамен крупных капиллярных пор возникают мелкие поры геля, более благоприятные для свойств цементного камня.

Источник: stroim-domik.ru

Строй-справка.ру

Свойства цементного камня

Свойства цементного камня

До сих пор мы рассматривали основы гидратации и некоторые специальные свойства продуктов гидратации отдельных клинкерных минералов. Теперь предстоит обсудить вопрос об изменении свойств цементного камня, образующегося в результате накопления продуктов гидратации клинкерных минералов. Рассмотрим важнейшие: прочность, водонепроницаемость, морозостойкость, устойчивость, против действия химически вредных веществ, усадку и ползучесть, тепловыделение.

Прочность цементного камня. Элементарное представление о возникновении прочности цементного камня можно составить по нашим воспоминаниям об игре с песком в детстве: чем мельче песок, смешанный с определенным количеством воды, тем прочнее изготовленные из смеси образцы (рис. 24).

Степень влияния тонких слоев на прочность сцепления может быть определена по трудности отделения друг от друга двух сложенных влажных стеклянных пластин. И в цементном геле пленки воды на поверхности гелевых частичек играют аналогичную роль, причем благодаря огромной удельной поверхности гелевых частиц (200—300 м2/г, а песок имеет поверхность 20—30 см/г) цементный камень достигает прочности 100 МПа и выше. Помимо действия водных пленок другие поверхностные силы также участвуют в создании прочности. Не последнюю роль играет и сцепление гелевых частиц друг с другом.

Возникает вопрос, каким образом все же достигается такая высокая прочность (рис. 25, 26, 46) при В/Ц 0,4 в случае полной гидратации (цемент использован полностью) прочность, которая может быть достигнута, будет тем ниже, чем выше значение В/Ц – Путем повышения температуры твердение цементного камня может быть сильно ускорено, низкие температуры замедляют твердение.

Водонепроницаемость, морозостойкость и морозосолестойкость (сопротивляемость действию противогололедных реагентов). Эти свойства цементного камня определяются плотностью бетона, от которого зависит его водонепроницаемость и малая степень насыщения водой.

И здесь концентрация гелевых новообразований дает ключ к пониманию стойкости бетона, но еще больше открывает возможность к пониманию зависимостей для пор, представленных соответственно на рис. 21. Размеры гелевых пор очень незначительны. Поэтому находящаяся в них вода оказывается под большим влиянием поля сил, действующих на поверхности стенок этих пор.

Отсюда следует, что вряд ли вода может через них протекать. При обычных температурах замораживания вода в порах также не может замерзать, так как точка ее замерзания зависит от давления пор. Поэтому играют роль только капиллярные поры, которые, правда, достаточно велики, чтобы принимать и пропускать воду. Из рис.

21 следует, что капиллярные поры при завершенной гидратации образуются только при Я/Д>0,4. Таким образом, чисто теоретически можно заключить, что всякий цементный камень водонепроницаем и морозостоек, если он образовался из цементного клея со значением В/Ц^: s^0,4. Проведенные опыты, однако, показали, что эти свойства наблюдаются и при более высоком В/Ц; таким образом, ограниченное количество капиллярных пор еще безвредно.

Водонепроницаемость бетонного изделия в зависимости от его толщины наблюдается уже при В/Ц — = 0,60—0,70. При использовании уплотняющих веществ в отдельных случаях возможны и более высокие значения водоцементного отношения.

Более строгие требования к В/Ц предъявляют морозостойкость и морозосолестойкость — сопротивляемость противоморозным химическим реагентам (обычно неорганическим солям). Рис. 29 показывает, как противогололедные реагенты способствуют разрушению бетона при замораживании. При воздействии мороза,

Сопротивляемость химически вредным веществам. Вещества, оказывающие любое действие на бетон, попадают в поровую систему цементного камня главным образом в растворенном виде с водой — с агрессивными грунтовыми и поверхностными водами или с выпадающими осадками. Структура цементного камня может разрушаться вследствие увеличения объема продуктов взаимодействия, выщелачивания твердых составляющих или возникновения гелеобразных не связанных друг с другом продуктов.

Слева показан бетон, подвергавшийся около 10 лет кроме мороза действию реагентов. Справа на рисунке показан бетон достаточно морозостойкий, не подвергавшийся действию таких реагентов без одновременного использования противогололедных реагентов, цементный камень без искусственных воздушных пор при В/Ц=0,50 достаточно устойчив. Если использованы воздухововлекающне добавки, допустимо значение В/Ц=0,6.

Более низкие значения В/Ц необходимы, если на замерзшие бетонные поверхности нанесены противогололедные реагенты (например хлористый магний). Они хотя и вызывают таяние льда на поверхности бетона, но при этом отнимают необходимое для этого тепло от бетона, который в нижележащих слоях, куда соль не поступает, замерзает еще сильнее («морозный шок»). По этой причине (см. рис. 29) в строительстве бетонных дорог приходится назначать В/Ц = 0,42 (без воздухововлекающих добавок) или 5/Я=0,45 (с воздухо-вовлекающими добавками).

Суммируя сказанное, следует отметить, что

Наиболее частая причина разрушений— действие сульфатов. Взаи-х модействие последних с С3А цемента уже рассматривалось в разд. 3.1. Помимо этого, вредное действие оказывает большое количество кислот и солей, особенно агрессивная углекислота (СОг), ионы магния и алюминия.

Этот вопрос в настоящей работе мы не можем рассмотреть очень подробно. Как уже указывалось в предыдущем разделе, в данном случае одним из основных условий возникновения коррозии является то, что агрессивная жидкая среда проникает в цементный камень до того, как она начнет свое разрушающее действие.

С увеличением плотности цементного камня уменьшается проникание агрессивнои среды.

Значение В/Ц, при котором обеспечивается стойкость цементного камня к агрессии, зависит от концентрации агрессивных веществ (степень агрессивности воды) и колеблется максимально между 0,45 и 0,65 (см. с. 76).

Водонепроницаемость и морозостойкость бетона снижаются с повышена: ем ВЩ, поэтому необходимо учитывать верхние пределы В/Ц.

Цементный камень сопротивляется химически агрессивной о/сидкой среде тогда, когда он обладает достаточной плотностью вследствие низкого значения В/Ц и содержит минимальное количество того соединения, с которым реагирует агрессивное вещество.

Усадка и ползучесть. Под усадкой понимают изменение объема, вызванное высыханием, а под ползучестью — изменение формы цементного камня, вызванное внешними силами.

И эти свойства цементного камня объясняются его строением.

Усадка. Рис. 30 возвращает вас на урок физики в среднюю школу. В сосуде с водой стоят открытые снизу трубочки различного диаметра. Вода в них поднимается на разную высоту. Для рассматриваемого случая важно подчеркнуть, что здесь действует сила, поддерживающая воду в таком положении.

Ее называют капиллярной силой. Она тем больше, чем тоньше капилляры. Этот пример, хотя и в сильно искаженном виде, можно отнести к цементному камню. В результате сухого хранения цементного камня вода уходит из пор, и сила, которая задерживала воду, теперь действует в обратном направлении, — она создает в цементном камне ., напряжение, вызывающее уменьшение объема.

Для практических целей в строительстве мы измеряем усадку по степени изменения длины (укорочение призмы).

Наблюдаемое внутреннее напряжение тем больше, чем меньше поры, из которых ушла вода. Но поскольку при малых порах, т. е. большой концентрации гелевидных составляющих, наблюдается высокая прочность цементного камня, то сопротивление изменению формы будет также велико. Следовательно, не обязательно будет наблюдаться большая усадка.

Таким образом, мы видим, что взаимоотношения весьма сложны. На рис. 31 сделана попытка представить эту связь наглядно. Гелевые частицы, изображенные в виде шаров, в насыщенном водой состоянии окружены прочно удерживающейся водной оболочкой. Первоначально удаляется вода, находящаяся в пустотах, и только позже — вода оболочек.

Высыхание сравнительно большого количества воды пустот в цементном’ камне с различным В/Ц первоначально не вызывает существенного различия в усадке. Окруженные водной оболочкой гелевые составляющие несколько сближаются, но, в сущности, остаются в том же положении. Поэтому после 28. сут твердения размер усадки при различных значениях В/Ц, несмотря на сильно различающуюся потерю воды, все же почти одинаков.

Рис. 31. Схематическое изображение усадки

Только после высыхания водных пленок наступает при высоких В/Ц более сильная усадка, так как менее плотно расположенные гелевые частички могут сильно уплотняться, что при низком В/Ц из-за исходной высокой плотности уже невозможно. Поэтому при более длительном хранении цементного камня с более высоким В/Ц обнаруживается значи тельная усадка.

Важно знать, что усадка может снизиться при попадании влаги в цементный камень. Первоначальный объем цементного камня, однако, при этом набухании не достигается. Размеры усадки выражают как относительное изменение длины в мм/м или в . Максимальное значение ее для цементного камня равно примерно 4 мм/м или 0,4 .

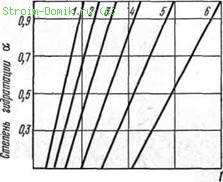

Рис. 32. Усадка цементного камня в зависимости от потери воды и возраста при В/Ц, равном 0,26; 0,45; 0,55; 0,65

Ползучесть. Намного легче объясняется ползучесть цементного камня, так как здесь существует однозначная связь. Соответственно цементный камень деформируется тем меньше, чем выше концентрация гелевых новообразований, т. е. чем он прочнее. Естественно, мера ползучести зависит и от прилагаемого извне усилия. При этом играют роль те же факторы, с которыми мы встречались при рассмотрении прочности цементного камня.

Усадка и ползучесть зависят от множества факторов, например от вида цемента, значения ВЩ, климата и действующих сил, влияние которых может быть противоположным. Поскольку здесь мы касаемся специальных проблем, то неясные практические вопросы следует разрешать экспериментально в лабораторных условиях.

Тепловыделение твердеющего цементного камня. Известно, что в результате гидратации выделяется тепло, количество которого зависит от характеристики минералов клинкера. Вследствие этого неизбежного явления твердеющий цемент и изготовленный из него бетон нагреваются. Повышение температуры тем значительнее, чем крупнее бетонное изделие.

В этом может убедиться каждый строитель при распалубке массивных фундаментных блоков. Тепловыделение может быть желательным, когда бетонирование ведется при низких температурах (зимнее строительство). Большей же частью оно нежелательно, так как вызывает в твердеющем бетоне температурные напряжения, ведущие к разрывам. В зависимости от области применения можно в определенных границах регулировать тепловыделение направленным подбором минерального состава клинкера. Для предупреждения разрывов на стройке обычно принимают специальные конструктивные и технологические решения, на которых в данной книге мы не имеем возможности останавливаться.

Навигация:

Главная → Все категории → Бетонная смесь

Статьи по теме:

- Контроль прочности бетона

- Контроль натяжения арматуры

- Ремонт и восстановление бетонных изделий

- Сертификация бетонных и железобетонных конструкций

- Виды контроля качества

Источник: stroy-spravka.ru

Структура цементного камня

Отвердевший цементный камень представляет собой микроскопически неоднородную систему, состоящую из кристаллических сростков и гелеобразных масс, имеющих частицы коллоидных размеров. Неоднородность структуры цементного камня усиливается и тем, что в нем содержатся зерна цемента, не полностью прореагировавшие с водой.

Существенно влияют на структуру цементного камня гипс и гидравлические добавки, так как в результате их реакции с клинкерными компонентами цементного камня образуются новые продукты. Подбирая минералогический состав клинкера и получая необходимый состав цемента, дающий при твердении то кристаллические сростки, то гелевую структурную составляющую, можно воздействовать на структуру и физико-механические свойства цементного камня и бетона.

Рис. 4.12. Структура цементного камня

Различие в физико-механических свойствах кристаллического и коллоидного гелеобразного вещества является одной из причин влияния минералогического состава клинкера на некоторые, основные строительные свойства цемента: деформативность, стойкость при переменном замораживании и оттаивании, увлажнении и высушивании. Путем рационального подбора минералогического состава клинкера можно регулировать свойства портландцемента и получить цемент, по качеству удовлетворяющий конкретным эксплуатационным условиям.

Рис. 4.13. Схема процессов преобразований в структуре цементного теста и камня при гидратации цемента:

а – цементные зерна в начальный период гидратации; б – образование гелевой оболочки на цементных зернах – скрытый период гидратации; в – вторичный рост гелевой оболочки после осмотического разрушения первоначальной оболочки образование волокнистых и столбчатых структур на поверхности зерен и в порах цементного камня – третий период гидратации; г – уплотнение структуры цементного камня при последующей гидратации цемента

Структура цементного камня, а именно наличие в нем пор и гелеобразного вещества, обусловливает склонность его к влажностным деформациям. При увлажнении он разбухает, а при высушивании дает усадку. Знакопеременные сжимающие и растягивающие напряжения, вызываемые изменением влажности окружающей среды, расшатывают структуру цементного камня и понижают прочность бетона.

Степень влажностных деформаций зависит от соотношения гелеобразных и кристаллических фаз в цементном камне. С увеличением последней стойкость камня в таких условиях, называемая воздухостойкостью, повышается. В отличие от рассмотренных далее пуццолановых портландцементов обыкновенный портландцемент отличается высокой воздухостойкостью.

Расширение и растрескивание цементного камня могут вызвать также свободные СаО и MgO, присутствующие в цементе при низком качестве обжига. Гашение их сопровождается значительным увеличением в объеме, и продукты этого гашения разрывают цементный камень. О таком цементе говорят, что он не отвечает требованиям стандарта в отношении равномерности изменения объема при твердении.

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2023 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.009 с) .

Источник: studopedia.org