Лидирующее положение среди тонкопленочных солнечных элементов заняли различные гетероструктуры на основе тонких пленок соединений AllBYl, особенно сульфида кадмия [169, 170]. В первых солнечных элементах из этого полупроводникового материала [171] для создания разделяющего барьера на поверхность сульфида кад мия наносились полупрозрачные слои серебра, меди, золота или платины. Практически все последующие солнечные элементы были получены на основе гетероперехода сульфид меди—сульфид кадмия, причем сульфид меди образовывался путем замещения атомов кадмия атомами меди в ходе химической реакции (при температуре 90—95° С) сульфида кадмия с однохлористой медью в жидкой [172, 173] или твердой фазе [174]. В последнем случае однохлористая медь предварительно наносилась на поверхность пленок сульфида кадмия напылением в вакууме.

Первый метод называется «мокрым». При его использовании поверхность солнечных элементов и самого гетероперехода носит развитый характер из-за многочисленных углублений и выступов зерен, увеличившихся в ходе химического травления. Это обстоятельство уменьшает коэффициент отражения света от поверхности солнечных элементов, но увеличивает обратный ток насыщения.

Сильное кино про зону и порядки на ней — ПЕТУХ ПО МАСТИ / Русские боевики 2021 новинки

По второму методу, получившему название «сухого», образуется почти планарный гетеропереход, плоскопараллельный по отношению к подложке, но фоточувствительность пленок сульфида меди, получаемых в ходе реакции в твердой фазе, несколько уступает фоточувствительности пленок, образующихся «мокрым» способом.

Различают два типа тонкопленочных солнечных элементов на основе распространенной гетеросистемы сульфид меди—сульфид кадмия: тыльно-барьерный и фронтально-барьерный [13, 19].

При фронтально-барьерной конструкции пленка сульфида кадмия осаждается в квазизамкнутом объеме в вакууме на подогреваемую до 200—300° С подложку из молибденовой фольги, полиимидной пленки или медной фольги, покрытой слоем цинка. Затем «сухим»

it в — сотни ангстрем; 3 — тысячи ангстрем

Рис. 2.23. Спектральная чувствительность фронтально-барьерного солнечного^ элемента на основе гетеросистемы сульфид меди—сульфид кадмия с нанесенными медными токосъемными контактами

it 2 — до и после термообработки соответственно

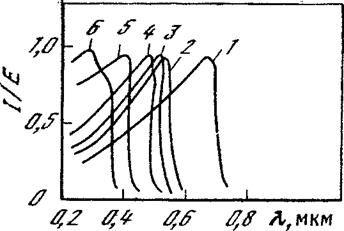

Рис. 2.24. Спектральная чувствительность фронтально-барьерных солнечных элементов, полученных испарением в вакууме слоя селенида (1) и сульфида (2—6) меди на базовые слои из различных полупроводниковых соединений

Zf 2 — CdS, 3 — Zno iCdo,9S,

4 — Zn0 isCdo’ssS, 5 — Zn0 4Cdo eS,

или «мокрым» способом создается слой сульфида меди. Контакт к этому слою наносится в виде сетки из медных полос, испаряемых в вакууме через трафаретные маски, или создается приклейкой с помощью токопроводящей пасты позолоченной медной сетки (или ее прижимом липким слоем защитной полимерной пленки).

При изготовлении тыльно-барьерных солнечных элементов на подогреваемую стеклопленку или пластину из стекла с прозрачным токопроводящим слоем оксидов олова Sn02 и индия Іп20з (ITO) или станната кадмия Cd2Sn04 [175] тем же способом наносится слой сульфида кадмия и так же создается гетеропереход сульфид меди — сульфид кадмия, причем контакт к слою сульфида меди в этом случае может быть сплошным, полученным испарением слоя меди, поскольку тыльно-барьерный тонкопленочный элемент освещается со стороны стекла.

2 1 Электропроводность полупроводников

Толщина слоя сульфида кадмия обычно составляет от 2 до 40 мкм, слоя сульфида меди от 0,05 до 0,15 мкм. Ширина запрещенной зоны сульфида меди 1,2 эВ, сульфида кадмия 2,4 эВ [176];

спектральная чувствительность тыльно-барьерных элементов (рис. 2.22, кривая 2) в коротковолновой области отсутствует — в данном случае, верхний по отношению к свету слой сульфида кадмия служит окном-фильтром, поглощающим практически все излучение с длиной волны короче 0,5 мкм.

Спектральная чувствительность фронтально-барьерного солнечного элемента на основе гетеросистемы сульфид меди — сульфид кадмия (кривая 1) и тыльно-барьерного (кривая 2), получена для изготовленных «мокрым» способом элементов со слоем сульфида меди толщиной несколько сотен ангстрем [177]. При увеличении толщины слоя сульфида меди до 0,15 мкм спектральная чувствительность фронтально-барьерных элементов в длинноволновой области спектра, как показывают измерения, проведенные в ряде работ [138, 172, 178], резко увеличивается (см. рис. 2.22, кривая 3). Эффект влияния на спектральную чувствительность фронтальнобарьерного солнечного элемента на основе гетеросистемы сульфид меди—сульфид кадмия термообработки, проведенной после изготовления элемента и нанесения контактных медных полос йа его рабочую поверхность, хорошо виден на рис. 2.23 [179].

Вероятно, происходящая при термообработке диффузия атомов меди из контактов в поверхностный слой элементов улучшает как стехиометрический состав слоя сульфида меди, так и его фоточувствительность. Положение длинноволнового края чувствительности Элементов до термообработки (см. рис. 2.23, кривая 1) соответствует краю поглощения сульфида кадмия (Eg=2,4 эВ). Это дает основание предположить, что коротковолновая область чувствительности фронтально-барьерных солнечных элементов на основе гетеросистемы сульфид меди—сульфид кадмия обусловлена сульфидом кадмия, в то время как за чувствительность во всех остальных интервалах спектра отвечает слой сульфида меди. Аналогичное усиление влияния термообработки после предварительного нанесения на поверхность элементов полупрозрачной пленки меди было отмечено также в работе [138].

Модель такого солнечного элемента ж его зонная диаграмма, основанная на практически полном поглощении света в сульфиде меди, представлена в работах [176, 180]. Образованные светом в вырожденном p~Cu2S-CHoe (роль акцепторов в нем играют вакансии меди, легирующие этот слой до концентрации дырок 1043 см~3) избыточные неосновные носители заряда — электроны — диффундируют через гетеропереход или переносятся полем слоя объемного заряда в сульфид кадмия. Предположение о преобладающем влиянии сульфида меди на фототок, генерируемый солнечными элементами данного типа, было подтверждено экспериментами по постепенному удалению этого слоя в процессе травления поверхности элементов, сопрово- ждавшемся резким падением их длинноволновой чувствительности.

Пленки сульфида меди, напыленные в вакууме на поверхность слоев сульфида кадмия, до термообработки практически не обладают фоточувствительностью и могут служить лишь прозрачными

|

|

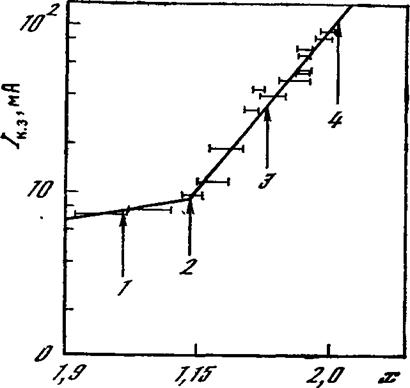

Рис. 2.25. Зависимость тока короткого замыкания фронтально-барьерного тонкопленочного элемента на основе гетеросистемы сульфид меди—сульфид кадмия от содержания меди в сульфиде меди при разном структурном составе отого слоя

1 — дюрлит+дигенит; 2 — дюрлит; 3 — халькоцити-дюрлит; 4 — халькоцит

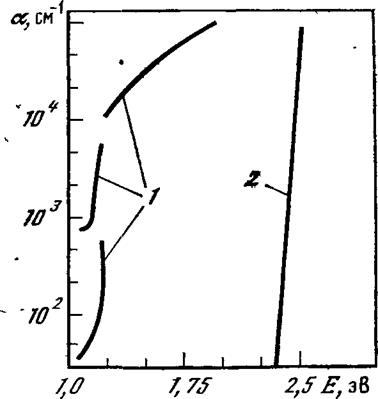

Рис. 2.26. Спектральная зависимость коэффициента поглощения сульфида меди (1) и сульфида кадмия (2) токосъемными контактами к гетеропереходу [181].

Чувствительность элементов в этом случае практически полностью определяется составом и свойствами базового слоя, которые могут быть изменены, например, добавлением к сульфиду цадмия некоторого количества такого широкозонного полупроводникового материала, как сульфид цинка с Е8=3,66 эВ [170]. Эта особенность напыленных в вакууме слоев сульфида меди была использована для создания серии детекторов ультрафиолетового и видимого излучения с плавно изменяющейся спектральной чувствительностью (рис.

2.24) [181]. Состав слоя сульфида меди во многом определяет значение тока короткого замыкания тонкопленочных солнечных элементов на основе гетеросистемы сульфид меди—сульфид кадмия [138]. Из экспериментальной зависимости /к.3 таких солнечных элементов от содержания меди в слое сульфида меди (от а: в формуле Cu*S) и от структурного состава соединения (рис. 2.25) [138] видно, что для получения высококачественных солнечных элементов этой структуры следует стремиться к образованию на поверхности сульфида кадмия слоя сульфида меди, возможно, более близкого по составу к халькоциту.

В работе [182] аналогичная зависимость от а: в формуле Cu*S представлена для напряжения холостого хода солнечных элементов в системе сульфид меди—сульфид кадмия.

В связи со столь явно выраженным влиянием слоя сульфида меди на свойства тонкопленочных солнечных элементов данной структуры большое внимание исследователей привлекает изучение

о возможности создания на их основе гибких, солнечных батарей с невысоким КПД (по сравнению с КПД батареи из монокристал — лических кремниевых пли арсенидо-галлиевых солнечных элементов), но с довольно большим отношением мощности к весу.

Похожие посты:

- Информация о характеристиках газовых резаков

- Нихромовая проволока: пару слов об отличительных особенностях

- Виды тёплых полов

- Срочная полная или частичная замена замка

- Светодиодные технологии в наше время

Источник: banksolar.ru

Сульфид серебра ширина запрещенной зоны

The interaction of silver sulfide with ternary copper sulfides Cu2SnS3 and Cu4SnS4 was studied by X-ray phase, differential thermal, microstructural analyzes and microhardness measurements, and their phase diagrams were constructed. It is established that the Ag2S – Cu2SnS3 system is a quasi-binary cross section and is also of the eutectic type. The coordinates of the eutectic point: 40 mol % Cu2SnS3 and T = 905 K. The composition of the eutectic point is refined by constructing the Tamman triangle.

According to microstructure and X-ray phase analysis at room temperature, solid solutions based on silver sulfide Ag2S formed 1.0 mol %, and based on the ternary compound Cu2SnS3 10 mol %. The solubility range at eutectic temperature is up to 5 and 20 mol %. Solid solutions based on ternary sulfide Cu2SnS3 crystallize in cubic sphalerite-type syngonies. With an increase in the Ag2S content, the cubic lattice parameter increases from a = 5.445 Å (for pure Cu2SnS3) to a = 5.564 Å (for an alloy containing 10 mol % Ag2S). These solid solutions belong to the type of substitution. With an increase in the content of Ag2S in solid solutions, the density and microhardness of alloys also increase.

The Ag2S-Cu2SnS3 section is a partially quasi-binary section of the Ag2S-SnS2-Cu2S quasi-ternary system. Based on the initial components, limited regions of solid solutions are formed.

interaction

solid solution

X-ray analysis

Поиск и исследование новых сложных функциональных материалов на основе халькогенидов серебра и меди являются актуальными, так как Ag2S, Ag2SnS3 Cu2SnS3 и другие подобные халькогениды с участием германия и олова используются в оптоэлектронике [1–3] и являются перспективными функциональными материалами [4–6].

Сульфид серебра Ag2S, образующийся в системе Ag –S [7], плавится при 1230 К конгруэнтно Ag2S имеет две полиморфные формы: ∞ – Ag2S и β – Ag2S [8, 9]. Фазовый переход ∞ – Ag2S β – Ag2S протекает при ~450 К. ∞ – Ag2S (аксентит) кристаллизуется в моноклинной сингонии и является полупроводником с шириной запрещенной зоны ΔЕ = 0,9 – 1,05эВ [10] и β – Ag2S (аргентит) существует в интервале температур 452–859 К. и является супер ионным полупроводником [9, 10]. Высокотемпературная модификация Ag2S кристаллизуется в кубической структуре [10].

Система Cu2S-SnS2 впервые изучена в работе [11], и установлено, что Cu2SnS3 плавится конгруэнтно при 1118 К, что согласуется с данными [12]. По данным [12] соединение Cu2SnS3 имеет моноклинную сруктуру с параметрами решетки а = 6,653, b = 11,537, с = 6,665Å, пр. группа Сс, z = 4, β = 109.39 °, а по данным [13] Cu2SnS3 имеет моноклиннную структуру с искаженной кубической решеткой структурного типа цинковой обманки (а = 5,445 Å). По данным [14–16] содинение Cu2SnS3 триморфно, кроме вышеуказанной кубической модификации получены его тетрагональная (а = 5,426, с = 10,88Å) и триклинная модификация (а = 6,64, b = 11,51, c = 19,93Å, α = 90 °, β = 109,45 °, γ = 90 °).

При изучении системы Cu2S-SnS2 [16–17] установлено образование трех фаз: Cu2SnS3, Cu4SnS4 и Cu2Sn4S9. Из них только Cu2SnS3 плавится с открытым максимумом при 1123 К, а Cu4SnS4 и Cu2Sn4S9 образуются по перитектическим реакции при 1083 К и 1098 К соответственно.

Было установлено, что Cu2SnS3 относится к тетрагональной сингонии с параметрами элементарной ячейки а = 5,423, с = 10,901 Å, прост. группа I-42m, является полупроводником р-типа проводимости и обладает высокими коэффициентами поглощения света (порядка 105 см-1) [18]. Ширина запрещенной зоны ее меняется в пределах от ΔЕ = 1,0 до ΔЕ = 1,5 эВ эффективностью преобразования энергии более 10 % [18–20]. По данным [19] различные модификации соединения Cu2SnS3 полученные сульфидизацией соответствующих окислов при 653,673 и 773 К, относятся к тетрагональной (I–42m) или кубической (Fm3m) сингонии, с шириной запрещенной зоны ΔЕ = 1,05 и 1,19 эВ, соответственно.

Ранее нами [21, 22] была изучена квазитройная система Ag2S-Cu2S-SnS2 по разрезам Ag8SnSe6-Cu2SnS3 и Ag2SnS3-Cu2SnS3, установлено образование ограниченных областей твердых растворов на основе исходных сульфидов.

Было установлено, что Cu2SnS3 относится к тетрагональной сингонии с параметрами элементарной ячейки а = 5,423, с = 10,901 Å, прост. группа I-42m, является полупроводником р-типа проводимости и обладает высокими коэффициентами поглощения света (порядка 105 см-1) [18]. Ширина запрещенной зоны ее меняется в пределах от ΔЕ = 1,0 до ΔЕ = 1,5 эВ эффективностью преобразования энергии более 10 % [18–20]. По данным [19] различные модификации соединения Cu2SnS3 полученные сульфидизацией соответствующих окислов при 653,673 и 773 К, относятся к тетрагональной (I-42m) или кубической (Fm3m) сингонии, с шириной запрещенной зоны ΔЕ = 1,05 и 1,19 эВ, соответственно.

Ранее нами [21, 22] была изучена квазитройная система Ag2S-Cu2S-SnS2 по разрезам Ag8SnSe6-Cu2SnS3 и Ag2SnS3-Cu2SnS3, установлено образование ограниченных областей твердых растворов на основе исходных сульфидов.

Анализ литературных данных показал, что разрезы Ag2S-Cu2SnS3 и Ag2S-Cu4SnS4, и вся квазитройная система не изучена.

Цель исследования: изучение фазовых диаграмм систем Ag2S-Cu2SnS3 (Cu4SnS4).

Mатериалы и методы исследования

Сплавы системы Ag2S-Cu2SnS3 и Ag2S-Cu4SnS4 синтезированы сплавлением лигатур Cu2SnS3, Ag2S и Cu4SnS4 полученные в свою очередь из элементов высокой чистоты: Cu-99,994 вес. %, Sn-99,999 вес. %, Ag-99,992 вес. % и S-99,9999 вес. %. Синтез проводили в вакуумированных кварцевых ампулах при максимальной температуре 1200–1400 К в течение 8 ч. По двум системам всего было синтезировано 23 сплава различного состава (табл. 1 и 2). После окончания синтеза при максимальной температуре выдерживали сплавы 40–45 мин, в электрической печи, а затем охлаждали со скоростью 100/мин до 800–850 К и при этом режиме проводили гомогенизирующий отжиг в течение 340 ч. В результате были получены плотные образцы темно-серого цвета с металлическим блеском, однородные по внешнему виду.

Результаты ДТА, РФА и МСА сплавов системы Ag2S-Cu2SnS3

Термические эффекты нагревания, К

Источник: applied-research.ru

Сульфид серебра ширина запрещенной зоны

КАРТОЧКА ПРОЕКТА,

ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ

Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.

Название Наноструктурированные полупроводниковые композиционные материалы с регулируемой шириной запрещенной зоны на основе сульфидов PbS, CdS и ZnS и их гетероструктур

Руководитель Садовников Станислав Игоревич, Кандидат химических наук

Организация финансирования, регион Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук, Свердловская обл

| Срок выполнения при поддержке РНФ | 07.2017 — 06.2019 |

Конкурс Конкурс 2017 года по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными

Область знания, основной код классификатора 03 — Химия и науки о материалах, 03-601 — Химия новых неорганических функциональных и наноразмерных материалов

Ключевые слова сульфиды, p-элементы, полупроводники, наночастицы, гетеронаноструктуры, направленный синтез, запрещенная зона, оптические свойства, композиционные материалы

Код ГРНТИ 31.15.37

Статус Успешно завершен

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ

Аннотация результатов, полученных в 2017 году

В течение первого года было изучено влияние условий синтеза (концентрации реагентов, наличия или отсутствия комплексообразующего или стабилизирующего агентов) на размер получаемых квантовых точек и их чистоту. Для снижения агломерационной способности квантовых точек и исключения возможности их выпадения в осадок в дисперсионную среду вводили поверхностно-модифицирующий и/или стабилизирующий агенты, уменьшающие поверхностное натяжение на границе раздела фаз.

Синтез коллоидных растворов квантовых точек PbS, CdS, ZnS с размером частиц от 3 до 20 нм проведен методом осаждения из пересыщенных реакционных смесей. Наночастицы PbS, CdS, ZnS размером от 20 до 50 нм были получены гетерогенным осаждением из водных растворов.

Сольвотермальным и гидротермальным синтезом получены твёрдые растворы PbxCd1-xS на основе кубических сульфидов свинца PbS (со структурой B1) и кадмия CdS (со структурой B3). При установлении взаимосвязи между концентрационной областью образования сульфидов и экспериментальными данными, полученными при подборе условий направленного синтеза наночастиц заданного размера, обнаружен интервал концентраций, при которых наночастицы не оседают из раствора.

Данный интервал концентраций является областью образования стабильных коллоидных растворов наночастиц размером от 3 до 15-20 нм. Установлено, что полученные растворы в зависимости от концентраций исходных реагентов остаются стабильными при комнатной температуре на время не менее, чем 30 дней с момента синтеза.

Для аттестации и исследования структуры синтезированных образцов использована рентгеновская дифракция методом Брегга-Брентано, для определения фазового анализа проведен полуколичественный, полнопрофильный фазовый анализ, EDX анализ и химический анализ. Рентгенофазовый анализ использован так же для установления количественного соотношения фаз в исходных материалах.

Размер (гидродинамический диаметр) наночастиц непосредственно в матричном растворе после синтеза определяли методом динамического рассеяния света (ДРС, Dynamic Light Scattering (DLS)). По величине удельной поверхности Ssp оценивали средний размер частиц синтезированных порошков методом БЭТ.

Нанопорошки PbS, синтезированные из смесей с одинаковыми концентрациями Pb(AcO)2, Na2S и Трилона Б, не содержат примесных фаз. В большинстве случаев для синтеза беспримесных наночастиц PbS соотношение концентраций реагентов должно составлять [Pb2+]:[S2-]:[Stab] = 1 : 0.8÷2 : 0.1÷ 2. На размер синтезированных наночастиц сульфида кадмия существенное влияние оказывает не только концентрация стабилизатора, но и pH матричных растворов.

Основную роль в формировании наночастиц сульфида цинка играет концентрация Na3Cit. Цитрат натрия выступает в качестве комплексообразующего агента и стабилизатора. Твёрдые растворы PbxCd1-xS получали гидротермальным синтезом в закрытом сосуде при температуре 453 K в течение 4 час из водного раствора тиокарбамида. Давление насыщенного пара над раствором достигало 1·10^6 Па.

По данным рентгеновской дифракции, все синтезированные образцы PbS имеют одинаковый набор дифракционных отражений, соответствующий кубической структуре с пространственной группой Fm-3m (тип B1). Образцы CdS имеют набор дифракционных отражений, соответствующий кубической структуре с пространственной группой F-43m (тип B3).

Результаты сканирующей электронной микроскопии в совокупности с данными по размеру областей когерентного рассеяния, найденными рентгеновским методом, свидетельствуют о сильной агломерации нанопорошков. Возможной причиной агломерации является гидрофобность поверхности синтезированных сульфидных наночастиц.

Согласно результатам размерного распределения, полученному анализом растровых электронных микрофотографий, наночастицы в порошках объединены в рыхлые агломераты. Средний размер агломератов равен 2-5 мкм. Проведено первоначальное компьютерное моделирование ближнего порядка в подрешетке серы кубических и гексагональных сульфидов.

Компьютерное моделирование ближнего порядка показало, что имеется бесконечное множество решений, связывающих вероятность разноименной связи во второй координационной сфере квадратной решетки с вероятностью разноименной связи в первой КС. Это значит, что даже при максимальном ближнем порядке в 1-й КС параметр ближнего порядка во 2-й КС будет переменной величиной. Наличие ближнего порядка в 1-й КС неметаллической плоскости, например, на позиции 8(с) не является достаточным условием для образования дальнего порядка. Инвариантность металлической и неметаллической подрешеток при моделировании ближнего порядка позволяет использовать полученные результаты для анализа атомного замещения в металлической подрешетке синтезированных твёрдых растворах PbxCd1-xS.

Источник: rscf.ru