Главным потребителем меди является электропромышленность. Значительные количества ее используются в машиностроении, приборостроении, в химической промышленности, для приготовления красок, для чеканки монет и др.

Медь употребляется в чистом виде и в cсплавах. Известны такие сплавы меди: бронза (с оловом), алюминиевая бронза (с алюминием), латунь.и томпак (с цинком), мельхиор (с никелем), нейзильбер (с никелем и цинком),свинцовая бронза (со свинцом).

Главными промышленными минералами меди являются самородная медь; из сульфидов халькопирит CuFeS2, халькозин Cu2S, ковеллин CuS, борнит CusFeS-4, блеклые руды Cu3(As, Sb)S3, энаргит Cu3AsS4, карбонаты меди — малахит Си2(ОН)2С03 и азурит Си3(ОН)2(О03)2, а также куприт Cu20, тенорит СиО, хризоколла nСuОmSi02рН2О.

Среди месторождений медных руд выделяем четыре генетических типа, имеющих основное промышленное значение.

1 Магматические. Это крупные месторождения медно-никелевых руд, залегающие в основных (габбро и нориты) и реже ультраосновных породах. Главные рудные минералы — пирротин, магнетит, халькопирит и пентландит. Из руд извлекаются никель, кобальт, медь и платиноиды. Относятся к классу ликвационных.

СВИНЕЦ — Добыча, применение и переработка

2.Скарновые. Образуются на контактах гранитоидов естняками и другими породами. Рудные тела различной формы, чаще небольшие. Руды сплошные и вкрапленные, сложенные пирротином, халькопиритом, магнетитом и др.

Распространены довольно широко, но крупные месторождения меди среди них редки.

3. Гидротермальные (средне- и низкотемпературные). Главный промышленный тип месторождений меди. Учитывая различные геологические условия залегания месторождений и разнообразие вещественного состава их выделяют три главных подтипа:

1) Прожилково-вкрапленные. Генетически связаны с умеренно кислыми гранитоидами. Оруденение наиболее часто локализуется в штоках малых интрузивов, а иногда и в породах кровли. Рудные тела очень крупные, но руды бедные. Лучшие по качеству руды слагают зоны вторичного сульфидного обогащения и окисления.

Первичные рудные минералы пирит, халькопирит, блеклая руда, нередко молибденит. Из вторичных главное значение имеет халькозин. Занимают первое место в мире по запасам меди.

Коунрадское месторождение находится в Казахстане.

Район месторождения сложен песчаниками и сланцами нижнего силура и кислыми эффузивами.

Основным промышленным компонентом руд является медь, но, кроме нее, извлекаются цинк, золото, серебро, сера и некоторые редкие и рассеянные элементы.

Сибаевское месторождмние (Си) расположено на Южном Урале на территории Башкирской респулике.

В геологическом строении района месторождения принимают участие вулканогенные и осадочные толщи возраста Д1 — С1 смятые в складки. Среди осадочно-вулканогенной толщи местами наблюдаются небольшие выходы диоритов.

B лежачем боку рудных залежей Восточного и Нового Сибая располагаются кварцевые альбитофиры, а в висячем — диабазы и спилиты. Оруденению подверглись туфобрекчии и известняки среднего девона.

Опять сварил философский камень. Из меди, олова и свинца

Рудные тела имеют форму мощных штокообразных или линзообразных залежей, круто падающих к востоку. Вблизи рудных тел вмещающие породы подверглись хлоритизации, серицитизации и окварцеванию; они частично рассланцованы и содержат вкрапленность пирита.

Первичные сульфидные руды, залегающие на глубине 18—25 м, имеют брекчиевидные, колломорфные, друзовые и крустификационные текстуры.

Джезказганское месторождение находится в Центральном Казахстане. Оруденение распространено на площади около 100 км2.

Рудные тела приурочены к песчано-сланцевой толще карбона (Джезказганская свита), имеющей мощность 900 м. Ей подчинены семь горизонтов, включающих 16 рудных пластов общей мощностью свыше 200 м.

Породы Джезказганской свиты и подстилающие ее известково-глинистые отложения нижнего карбона, песчаники и конгломераты девона смяты в крупную синклинальную складку, осложненную брахиантиклиналями, разбитыми сбросами.

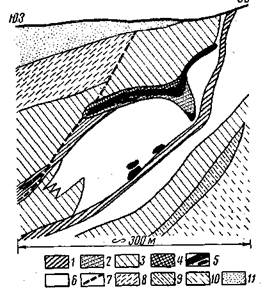

Оруденение сосредоточено в пластах серых песчаников и конгломератов, преимущественно в сводовых частях брахиантиклиналей, в то время как красные песчаники и конгломераты с железисто-глинистым цементом остались безрудными (рис. 8.10).

Рис. 7.10. Схематический разрез р-на Джезказганского месторождения медистых песчаников:

1 — пестроцветная толща P1; 2 — красноцветная толща P1; 3 — Джезказганская свита С; 4 — Визейские отложения С1; 5 — Турнейские отложения С1; 6 — Пластовые залежи руд; 7 —зоны тектонических нарушений

Рудные тела представлены двумя типами:

1.Пастообразные залежи и линзы медистых песчаников, вытянутые по напластованию пород. Размер их по простиранию достигает 1,5 — 2 км, по падению — 800 м, мощность от 1,5 — 4м до 18 м.

2.Так называемые «жилы с брекчией», представляюющие минерализованные сбросы, зоны дробления и смятия.

Состав первичных руд: борнит, халькозин и халькопирит; второстепенные — пирит, блеклая руда, сфалерит, галенит. Нерудные — кварц, кальцит, барит, серицит. Содержание меди от 1 до 3%.

Свинец идет на изготовление кабеля, свинцовых белил, экранов рентгеноаппаратуры, аккумуляторов, а также применяется в атомной промышленности, в антифрикционных и типографских сплавах.

Цинк употребляется как антикоррозионное покрытие (оцинкованное железо), в цинковых белилах, химической промышленности, сплавах (латунь, бронза, мельхиор), при изготовлении проволоки, а также в виде хлористого цинка для пропитывания дерева (железнодорожные шпалы).

Серебро издавна использовалось для изготовления монет, утвари, украшений. Соли серебра применяются в медицине, фотографии. Оно получило применение также и в точном приборостроении и электротехнике.

Важнейшими минералами полиметаллических руд являются свинецсодержащие — галенит PbS, буланжерит Pb5Sb4Su, джемсонит Pb4FeSb6Si4, церуссит РЬС03, англезит PbS04; цинксодержащие — сфалерит — ZnS (куб), вюртцит ZnS (гекс), каламин Zn/1(OH)2[Si207]Н20, смитсонит ZnC03; серебросодержащие (помимо примеси в галените и самородного серебра) — аргентит Ag2S, стефанит AgsSbS4, пираргирит Ag3SbS3, прустит Ag3AsS3 и др.

Среди полиметаллических (Pb, Zn, Ag) месторождений выделяются два главных генетических промышленных типа.

1. Скарповые. Образуются в районах развития карбонатных пород и гранитоидов. Рудные тела располагаются или на контакте этих пород или в удалении от него в породах кровли. Форма тел — пластообразные тела, жилы, столбообразные тела. Руды сплошные и вкрапленные.

Главные рудные минералы — галенит, сфалерит, реже сульфиды меди и др. Сопровождающие — гранат, пироксен и др. значение месторождений второстепенное, известны в СССР Алтып-Топкан (Таджикистан), Тетюхе (ДВК), за рубежом — Франклнп-Ферпес (США).

2. Гидротермальные глубинные, главный промышленный тип, разделяется на три подтипа:

а) высокотемпературные – из зарубежных известны месторождения Сулливан (Канада) и Броккен-Хилл(Австралия). Рудные тела линзообразной и сложной форм. Главные рудные минералы: сфалерит, галенит, пирротин, магнетит, касситерит, и др. Сопровождающие – гранат, актинолит, турмалин и др. Производят до 30% мировой добычи свинца;

б) среднетемпературные месторождения залегают как в туфо-эффузивных породах (месторождения Алтая и Флин-Флон в Канаде), так и в карбонатных породах(Нерчинская группа в

Восточном Забайкалье и Ледвиль в США). Образуются путем метасоматоза или путем выполнения трещин. Вещественный состав руд – галенит, сфалерит и другие сульфиды; сопровождающие минералы – кварц, кальцит, реже барит;

в) низкотемпературные, образуются преимущественно метасоматическим путем в толщах карбонатных пород. Примерами являются месторождения долины р.Миссисипи (США) и хребта Каратау в СССР (Турланское и др.). Руды простого состава – галенит, сфалерит, пирит, марказит. Жильные – доломит, барит, немного кварца.

Алтайские полиметаллические месторождения. Систематическая разработка месторождении началась в начале XVIII в. главным образом на серебро и золото. За годы Советской власти стали добывать свинец, цинк, а также медь, благородные и редкие металлы. Месторождения располагаются в пределах Рудного Алтая в полосе северо-западного направления, длина которой около 400 км и ширина до 100 км.

Наиболее распространенными породами здесь являются сланцы и известняки кембро-силура, песчаники, сланцы, мергели, известняки девона, сланцы и туфы нижнего карбона, прорванные штоками кварцевых порфиров.

Рудные месторождения приурочены к двум тектоническим зонам северо-западного простирания. В первой из них развиты существенно медно-цинковые месторождения, во второй зоне, расположенной в 70 км к северо-востоку от первой, — собственно полиметаллические месторождения: Зыряновское, Сокольное, Лениногорское, Змеиногорское и др. На Ленин-огорском месторождении участок рудного поля представляет брахиантиклинальную складку широтного простирания, сложенную эффу-зивно-осадочными породами девона. Рудные тела, обычно залегающие согласно с вмещающими породами, по Морфологическим признакам можно подразделить на две группы:

а) метасоматические залежи сплошных сульфидов и

б) обрамляющие их зоны вкрапленного и прожилкового оруденения. ^

Тела сплошных сульфидов имеют длину в сотни метров, значительную мощность и

прослеживаются на достаточную глубину. Они обычно окружены чехлом почти чисто серицитовых (серицитолиты) и серицито-карбонатных пород (рис. 7.11). Массивные руды очень богаты, вкрапленные подвергаются предварительному обогащению.

Рис. 8.11. Геологический разрез Лениногорского (Риддерского) полиметаллического месторождения (по К.Ф. Ермолаеву):

1 — серицито-карбонатные и серицито-кварцевые породы; 2 — оруденелые серицитизированные породы; 3 — алевролиты; 4 — минерализованные сланцы; 5 — сплошные сульфидные руды; 6 — микрокварциты с вкрапленным, гнездовым и прожилковым оруденением; 7 —зоны разломов и пострудных нарушений; 8 — туфы среднего состава; 9 — минерализованные туфы кислого состава; 10—туфы кислого состава; 11 — аллювиальные отложения

Месторождения Восточного Забайкалья расположены в бассейнах левых притоков р. Аргуни и приурочены к узкой, но длинной зоне северо-восточного простирания. В пределах зоны преобладающую роль играют разнообразные граниты палеозойского и частью верхнеюрского возраста, занимающие свыше половины всей площади Приаргунья. Широко распространены мощные карбонатные и песчано-сланцевые толщи нижнего палеозоя, дислоцированные в сложные складчатые структуры северо-восточного простирания и нередко сопровождающиеся целой серией разрывных

нарушений. На размытой их поверхности в прогибах залегают песчаники, конгломераты и эффузивы верхнеюрского и частично нижнемелового возраста.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Ценность цветных металлов

Цветные металлы — группа, в которую входят дорогостоящие металлы, используемые в самых разных сферах деятельности человека, начиная с машиностроения и заканчивая ювелирным делом. Они характеризуются такими особенностями, как ковкость, электро-и теплопроводность. При этом внешне они отличаются особым блеском поверхности.

В настоящее время металлы классифицируют по разным признакам, согласно которым они делятся на:

- цветные и черные — последняя группа включает железо и сплавы на его основе, а все остальные металлы относятся как раз к первой группе;

- легкие и тяжелые — первой группе принадлежат металлы с низкой плотностью, а второй — с высокой.

Синонимом «цветных металлов» является термин «нежелезные металла». Если первый вариант названия больше распространен в русском языке, то второй используется во многих других. Обусловлено это тем, что к данной категории относятся все металлы за исключением лишь одного — железа.

Согласно физико-химическим свойствам цветные металлы разделяют на пять основных групп:

- легкие — алюминий, магний, титан;

- тяжелые — медь, никель, олово, свинец, цинк;

- благородные — золото, серебро, платина;

- тугоплавкие — молибден, вольфрам, тантал;

- рассеянные — таллий, галлий, селен, индий;

- редкоземельные — скандий, лантан, иттрий;

- радиоактивные — уран, торий, полоний, прометий.

Данная группа металлов считается довольно востребованной в России. Об этом свидетельствует их активное производство, характерное для многих регионов страны. Цветная металлургия включает многие процессы: добычу и обогащение руд, а также выплавку металлов. При этом цветная металлургия подразделяется на производство легких и тяжелых металлов.

На территории российского государства функционируют несколько крупных предприятий цветной металлургии государственного значения. Отличаются они специализацией, то есть несхожестью отдельных видов промышленности (алюминиевая, медная, оловянная и т.д.).

Яркие представители цветных металлов

Алюминий — легкий и пластичный металл, прекрасно проводящий тепло и электроэнергию. Наряду с преимуществами у него есть и существенный недостаток — низкие механические свойства. Алюминий может быть первичным и вторичным. В первом случае его добывают из глинозема, а во втором — из алюминиевого лома.

Медь является одним из наиболее распространенных цветных металлов, который обладает высокими показателями пластичности, тепло- и электропроводности. Ее основная особенность состоит в сплавляемости с другими металлами, в результате чего образуются сплавы, активно использующиеся в машиностроительной отрасли.

Цинк также относится к категории цветных металлов. Он характеризуется хрупкостью при обычной температуре окружающей среды, зато при 100-150°С с ним можно легко работать (прокатывать, ковать и пр.). Цинк обладает высокими антикоррозионными свойствами, но не может противостоять воздействию щелочей и кислот, поэтому начинает разрушаться. Его температура плавления составляет 419°С.

Сфера применения

Объемы производства цветных металлов за последнее время значительно возросли, более того, они продолжают увеличиваться. Динамичное развитие строительства авиационной, атомной и ракетной техники, а также химической промышленности привело к тому, что востребованными стали следующие конструкционные материалы: никель, титан, молибден, гафний, ниобий и прочее.

Сфера применения металлов данной группы, как и сплавов на их основе, довольно разнообразна. Например, медь часто применяется в химической промышленности, поскольку из нее изготавливаются трубы разного назначения, емкости, сосуды и многое другое. Кроме этого металла, для создания подобной продукции используется алюминий. Из алюминиевых сплавов производят элементы самолетов, ракет, судов, так как он обладает прекрасными характеристиками. Хорошая прочность при небольшой плотности, стойкость к коррозии даже в агрессивных средах, высокие механические свойства при низких температурах — все это относится к преимуществам алюминия.

Характерные особенности цветных металлов

- Такие металлы, как алюминий, магний, медь обладают высокими показателями теплопроводности и теплоемкости. Это означает, что свариваемые участки конструкций, выполненных из перечисленных металлов и их сплавов, достаточно быстро остывают. Правда, чтобы их сварить понадобятся мощные источники теплоты, а иногда деталь нужно подогреть;

- В процессе нагрева у некоторых цветных металлов заметно снижаются механические свойства. Это приводит к их разрушению при нанесении удара. Под воздействием собственного веса металла может даже провалиться сварочная ванна;

- При нагреве больших объемов сплавов из цветных металлов они начинают взаимодействовать почти со всеми газами (исключением являются только инертные) и растворяют при этом атмосферные газы. Наиболее активно себя проявляют тугоплавкие металлы типа титана, тантала, ниобия, циркония и молибдена. Они объединяются в группу химически активных металлов с повышенной тугоплавкостью.

Обработка цветных металлов

Среди преимуществ цветных металлов, как уже было отмечено ранее, есть долговечность, прочность, стойкость к высоким температурам и многое другое. Однако при всех этих «плюсах» есть и существенный «минус» — предрасположенность к корродированию и разрушению при условии воздействия кислорода.

Защитить поверхность подобных материалов от атмосферной коррозии можно при помощи лакокрасочных покрытий. Этот метод защиты считается наиболее эффективным. Всего выделяют три группы защитных средств:

- грунтовка;

- краска;

- препараты типа «3 в 1».

Незаменимым средством борьбы с атмосферным окислением признана грунтовка. Грунтование в один либо два слоя выполняется перед нанесением краски. Кроме защитных свойств данное средство обеспечивает великолепную адгезию финишного покрытия с основанием. Выбирая подходящий состав, следует ориентироваться на тип металла.

Основания, выполненные из алюминия и его сплавов, лучше всего покрывать грунтовкой на цинковой основе и уретановыми красками. Медные, бронзовые и латунные изделия, как правило, не красят. Они поставляются на рынок с заводской обработкой, которая не просто защищает металлическую поверхность, но и подчеркивает ее красоту. При повреждении фирменного покрытия необходимо его удалить полностью, используя специальный растворитель, после чего отполировать поверхность и нанести на нее лак (эпоксидный/полиуретановый).

Источник: metalloobrabotka-zakazat.ru

Свинец цинк медь золото серебро это

В ювелирном производстве цветные металлы применяются в основном как легирующие материалы в сплавах с драгоценными металлами. К цветным металлам, используемым в сплавах с драгоценными металлами, относятся медь и ее сплавы, цинк, кадмий, никель, свинец, олово, алюминий ртуть.

Некоторые недрагоценные цветные металлы и сплавы, например на основе меди с последующим гальванопокрытием для имитации цвета золота или серебра и алюминия с последующим анодированием, применяются для изготовления ювелирной галантереи.

Медь — металл красного цвета, мягкий, обладает хорошей тягучестью, а также хорошей тепло- и электропроводностью, хорошо поддается механической обработке и полировке. Температура плавления его 1083°С, температура кипения 2310°С, плотность 8,9 г/см 3 . На воздухе в присутствии углекислого газа медь покрывается пленкой зеленого цвета, в результате чего блеск после полировки долго не сохраняется. Растворяется в азотной кислоте, образуя азотнокислую медь, в «царской водке», образуя хлорную медь, в серной кислоте, образуя медный купорос, и в разбавленной соляной кислоте, образуя хлорид мели.

В природе медь встречается как в самородном виде, так и в различных рудах. В ювелирном производстве медь в чистом виде применяется крайне редко, в основном она используется в виде сплавов с другими металлами.

Латунь — сплав меди (не менее 50%) с цинком. Цвет желтый. Может иметь добавки свинца, олова, никеля, железа и др. К числу сплавов меди, являющихся разновидностью латуни, относится «томпак», который содержит 10% цинка, имеет золотистый цвет и используется для ювелирных изделий с последующим покрытием.

Бронза — сплав меди с оловом (оловянистые сплавы), алюминием, кремнием и другими металлами (безоловянистые сплавы). В ювелирном производстве в основном используются оловянистые бронзы, которые обладают высокой прочностью, антикоррозийной стойкостью, хорошей жидкотекучестью и незначительной усадкой.

Нейзильбер — сплав меди (65%), никеля (15%) и цинка (20%), отличается высоким электросопротивлением и антикоррозийной стойкостью, имеет высокую твердость и упругость. Температура плавления его 1050°С, плотность 8,45 г/см 3 .

В ювелирном производстве нейзильбер используется для изготовления столовой посуды и некоторых элементов, требующих большой упругости (пружины, иглы, штифты).

Мельхиор — сплав меди (80%) и никеля (20%), хорошо поддается механической обработке, обладает большой тягучестью, что позволяет обрабатывать его методом холодной штамповки. Температура плавления 1170°С, плотность 8,9 г/см 3 .

В ювелирном производстве мельхиор применяется для изготовления столовой посуды и других предметов домашнего обихода.

Цинк — металл голубовато-белого цвета, покрывающийся на воздухе плотным серым защитным слоем, переходящим в голубовато-серый цвет. Температура плавления его 419,5°С, температура кипения 906°С, плотность 7,13 г/см 3 . Цинк хрупок, легко ломается при комнатной температуре. При нагревании его до 100-150°С делается ковким, легко поддается как механической обработке, так и обработке давлением. При нагревании до температуры выше 200°С он опять становится хрупким. Цинк растворяется в соляной кислоте, образуя хлористый цинк, в азотной кислоте, образуя азотнокислый цинк, и в серной кислоте, образуя сернокислый цинк.

В ювелирном производстве цинк применяется в качестве легирующего материала в сплавах драгоценных металлов и для изготовления припоев.

Кадмий — металл серебристо-белого цвета, мягкий и пластичный, на воздухе покрывается защитной окисной пленкой серого цвета. Температура плавления его 320,9°С, температура кипения 765°С, плотность 8,65 г/см 3 . В ювелирном производстве кадмий применяется для составления сплавов драгоценных металлов и изготовления припоев.

Никель — металл серебристо-белого цвета, обладает сильным блеском, хорошей ковкостью, гибкостью и тягучестью, тверд и тугоплавок, химически устойчив на воздухе, благодаря чему применяется для покрытия стальных и медных предметов. Температура плавления его 1455°С, температура кипения 3000°С, плотность 8,9 г/см 3 . В ювелирном производстве никель используется как легирующий материал в сплавах золота, при этом золото получается белого цвета.

Свинец — металл синевато-серого цвета, обладающий сильным блеском, очень мягкий и пластичный. Температура плавления его 327°С, температура кипения 1525°С, плотность 11,34 г/см 3 . На воздухе свинец покрывается тускло-серым налетом окиси свинца. В воде на его поверхности образуется толстый слой карбоната и сульфата свинца, который защищает металл от коррозии.

Он химически стоек в соляной и серной кислотах. Растворяется в азотной кислоте. В ювелирном производстве свинец применяется в основном для получения припоев и купелирования, представляющего собой избирательный процесс отделения благородных металлов (золота и серебра) от неблагородных.

Олово — металл серебристо-белого цвета, обладает хорошей; ковкостью и пластичностью. Температура плавления его 231,9°C, температура кипения 2275°С, плотность 7,31 г/см 3 . На воздухе олово постепенно покрывается защитным окисным слоем, растворяется в соляной кислоте, образуя хлорид, при взаимодействии с концентрированной азотной кислотой образует оловянную кислоту в виде серого порошка, растворимого в разведенной азотной кислоте. В ювелирном производстве олово применяется, для получения мягких легкоплавких припоев.

Алюминий — металл серебристо-белого цвета с голубоватым оттенком, весьма пластичный. Он хорошо прокатывается, штампуется и куется. Температура плавления 659°С, плотность литого алюминия 2,56 г/см 3 . На воздухе чистый алюминий покрывается тонкой пленкой окисла, предохраняющей его от коррозии. В ювелирном производстве алюминий применяется для изготовления различных украшений с последующим их анодированием и окраской.

Ртуть — металл серебристо-белого цвета, при нормальной комнатной температуре находится в жидком состоянии, замерзает при температуре -38,9°С, температура кипения +357,2°С, плотность 13,54 г/см 3 . В природе ртуть встречается в самородном виде и в виде соединений с серой.

В ювелирном производстве ртуть используется для получения золотой и серебряной амальгам, для горячего золочения и серебрения, а также при гальванической металлизации.

Цветные металлы: список, названия, классификация и использование

Ведущей отраслью в экономике нашей страны является металлургия. Для успешного ее развития нужно много металла. В данной статье речь пойдет о цветных тяжелых и легких металлах и их использовании.

Источник: ollimpia.ru