Мудрость русского народа невозможно переоценить: у него ничего не бывает случайно, повсюду присутствует символика, всему придается значение. Правда, в XX веке в связи с изменением идеологии множество праздников и примет было утеряно и забыто. Коснулось это и свадебных обрядов.

На смену им пришла регистрация в ЗАГСе, фотосессия, застолье с зажигательным тамадой и бытовые подарки гостей. А в начале XXI века вообще стали перенимать традиции Запада. Так, например, на многих торжествах сейчас используют свадебную арку, а в конце вечера невеста бросает свой букет незамужним подругам, а жених — подвязку невесты.

Если мы все же вернемся к истокам, то обнаружим, что отношение к свадьбе у русского народа всегда было ответственным — жениться один раз и на всю жизнь. Поэтому свадебный обряд был не только красив, но и наполнен различными знаками и символами. Присутствовали обязательные элементы: сватовство, сговор, подготовка приданого, особые подарки, пир, ритуальные танцы и песни.

Свадебные традиции на Руси.Как проводили свадьбы наши предки Древней Руси

Свадьба не обходилась без особых символичных обрядов, таких как покрытие головы невесты после венчания. Традиция берет начало в древности, когда славянка до замужества ходила с непокрытой головой, и во время церемонии покрытие головы означало взятие в жены. В жениха и невесту бросали соль, дом устилали сеном как символом будущего благосостояния.

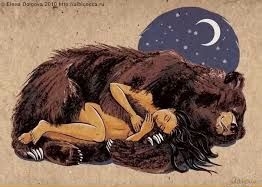

Существовали и другие свадебные ритуалы, о которых знают немногие. Речь идет о традиции дарить молодоженам фигурку медведя с вырезанным именем “Тихий” (в более поздние времена “Тихон”) как оберег счастья и благосостояния в браке. Ещё в Древней Руси во времена язычества медведь считался хранителем домашнего очага. По поверьям его изображения и изваяния приносили семье благополучие, достаток, спокойствие и удачу.

Такой культ медведя связан с представлением о медведе как существе, близком человеку. Доказательством этого служили различные названия медведя: «старик», «дед», «дедушка», «дядя», «муж», «жена». Манси называли его «лесная или горная женщина» 1 , кеты- «шерстной человек», якуты — «князь зверей», буряты — «царь-человек», айны — «маленькое дорогое божественное создание». Подобные эвфемизмы возникли вследствие поверья, что опасное животное может сразу появиться, если его назвать по имени.

Н. Рерих “Человечьи праотцы”. 1911 г.

Интересной выглядит точка зрения о происхождении самого слова “медведь”, которая выражается в том, что оно явилось результатом замены прошлого табуированного имени этого животного, неизвестного сейчас, а потом само слово «медведь» стало табуированным и заменялось названиями, которые были обозначены выше, и такими эпитетами как «бурый», «косолапый», «тихий», «мохнатый», «старый».

Также у древних славян медведь был олицетворением бога Велеса. Знак Велеса в языческом представлении являлся символом терпения и упорства, стремления к духовному познанию и талисманом, приносящим земной достаток.

СВАДЬБА НА РУСИ * СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ СВАТОВСТВО СМОТРИНЫ РУКОБИТИЕ * ЧАСТЬ 1

Велес

Знак Велеса

Но вернемся к свадебным обрядам. На самом празднестве образ медведя занимал центральное место. Всё опять же связано с народными поверьями, согласно которым медведь защищает от нечисти, являясь чистым животным, и злые духи не могут принимать его облик 2 . Ряженый в шкуру медведя выполнял эту функцию, оберегая жениха и невесту от происков нечистой силы. Со временем медведь приобрел символику плодовитости и плодородия 3 , в связи с этим образ медведя напоминал на свадьбе об одной их главных целей брака — рождении детей, и по поверью, помогал семье укреплять род.

Важная роль отводилась медведю не только у славян, но и в свадебных обрядах мордвы Поволжья. В своем исследовании «Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фольклор: историко-этнографические, региональные, языковые аспекты», В.И.

Рогачев отмечает, что «сам свадебный обряд был призван не только придать легитимность браку, но также запустить находящийся в покое потенциал репродуктивности, обеспечивающий рабочие руки». Поэтому «от свадьбы требовалось, чтобы она сразу дала толчок к деторождению». 4 В связи с этим на колени невесты сажали детей, кормили молодых яичницей и т.д.

Ряженый медведь на празднике бегал за молодыми девушками с толкушкой, выполняя ту же функцию. Интересен тот факт, что по поверьям мордвы если медведь снился девушке, то это было к богатому жениху. А в свадебной поэзии народа можно встретить упоминание «овто» — медведя, который в старину считался покровителем рода, семьи.

У мордвы-каратаев «аю»- медведь является ключевым персонажем среди ряженых. «Персонаж олицетворял тотема-покровителя, обеспечивающего, по представлениям людей, достаток, благоденствие, счастье новой семье» 5 . Поэтому фигура «аю» была сквозной в свадебном обряде, и ему посвящались песни.

Что касается славян, то особое отношение к медведю сохранилось и после принятия христианства. Он остался символом плодородия, покровителем брака — ряженые как и в язычестве переодевались в шкуру медведя. Кроме того, на свадьбе «медведем» и «медведицей» называли жениха и невесту.

«Свекор батька говорит;

«К нам медведицу ведут»

свекровь матка говорит

«людоедицу ведут» 6

На свадебном празднестве кричали: “Медведь в углу!”, невеста отвечала: “Петра Ивановича люблю” 7 и целовала жениха. Также была традиция, согласно которой первую брачную ночь молодожены могли провести на шкурах медведя.

Существовали приметы, которые отражали сохранение связи медведя и брака. Например, приводили ручного медведя в дом, и, если он ревел, то скоро в этом доме будет свадьба. А девушке снился медведь к жениху, свадьбе или прелюбодеянию 8 . “Видеть во сне медведя — ожидать сватов.” 9

В преданиях и фольклоре медведь иногда предстает как брачный партнер. Например, мотив выхода замуж за медведя представлен в русских песнях:

«Медведь-пыхтун

по реке плывет;

кому пыхнет во двор,

тому зять в терем» 10

В период становления христианства на Руси в IX-XIII вв. сохранилось особое отношение к медведю, поэтому люди продолжали называть медведя разными эвфемизмами, например, эпитетом “тихий”. Одна из версий происхождения этого эвфемизма — от слова «тихо», которое, по поверью, произносили вблизи берлоги медведя. Как уже было сказано, медведь в представлении русского крестьянина не только опасное животное, которое свирепеет, если его разбудить или просто встретить, но и священное животное предков. Память об этом сформировало поверье: нужно сказать «тихо», если услышишь шорох в лесу, тогда медведь уйдет и не станет нападать.

Одновременно с приходом православия стало популярным среди русского народа имя Тихон, которое пришло к нам из Греции в X-XIII ввеках. Греческое имя Τύχων происходит от имени греческой богини удачи и фортуны Тюхе и в переводе означает «удачливый» или “приносящий удачу”.

Предположительно именно созвучие прилагательного «тихий» и православного имени Тихон послужило причиной сначала величать этим именем царя русской тайги, а потом и фигурку этого животного при дарении как талисман семейного очага, сопутствия удачи в браке и делах. Так, в традиционном свадебном обряде некоторых народностей Сибири упоминается подарок в виде фигурки медведя, которого величали “Тихон”.

Приготовление невесты к свадьбе начиналось заранее. Девичник был важным элементом этих приготовлений и прощания с родным домом и мог продолжаться от недели до двух недель. У невесты собирались около 15 «шитниц» и «девишниц», которые вместе шили до вечера, пели прощальные песни, причитания.

Вечером их навещал жених с привезенным им ларцом с лакомствами (крупными и мелкими орехами, пряниками, конфетами, изюмом), и перстнями, румянами, зеркальцем, мылом, гребешком и другими подарками. Невеста же в ответ угощала чаем жениха и парней, сопровождавших его, и дарила будущему мужу фигурку медведя «Тихона». Чем фигурка была больше и изысканней, тем большее уважение проявляла невеста своему суженому.

Символика этого подарка берет начало в традиции, согласно которой в свадебном обряде «медведем» довольно часто называют жениха…” 11 , о чем было сказано выше, так как это животное в язычестве было священным, и являлось символом умения быть трудолюбивым хозяином мира, мудрым хранителем запасов и умелым купцом — главные мужские черты, важные для построения крепкой семьи. А также медведь в символике древнерусских символов и знаков 12 означает умение быть хорошим учителем, воспитателем детей — в семье это играет не последнюю роль. Знак медведя изображался преимущественно на мужских талисманах, и такой подарок невесты знаменовал принятие ею главенствующей роли мужа в семье, так как он от природы наделен нужными свойствами сильного покровителя и защитника, а для мужчины этот подарок был напоминанием о той ответственности, которая лежала на его плечах. После свадьбы фигурка медведя ставилась в доме новобрачных как оберег счастливого брака, тишины и мира в семье.

Таким образом, медведю присуща брачная символика, его образ присутствует в свадебных обрядах и песнях, подарках, это оберег семейного счастья и благоденствия. Подарок фигурки медведя жениху, которого величали Тихон, был одной из тех многочисленных добрых традиций, которые были забыты, но сегодня постепенно возрождаются.

1 Кошкарова Ю.А. «Архетипический образ медведя в духовной культуре народов России». [Текст]: дисс. канд. культурологии 24.00.01- Кошкарова Юлия Александровна.- Краснодар, 2011, с. 213

2 Русская мифология. Энциклопедия.- М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2006, с. 64

3 Краткая энциклопедия славянской мифологии: ок.1000 статей/ Н.С. Шипарова — М. ООО “Издательство АСТ”: ООО “Издательство Астрель”: ООО “Русские словари”, 2003. с. 353-354

4 Рогачев В.И. “Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фольклор: историко-этнографические, региональные, языковые аспекты», Дис. . д-ра филол. наук : 10.01.09 : Казань, 2004 — c. 396

5 Рогачев В.И. “Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фольклор: историко-этнографические, региональные, языковые аспекты», Дис. . д-ра филол. наук : 10.01.09 : Казань, 2004 — c. 396

6 Кошкарова Ю.А. «Архетипический образ медведя в духовной культуре народов России». [Текст]: дисс. канд. культурологии 24.00.01. — Кошкарова Юлия Александровна.- Краснодар, 2011, с. 213

7 Толстая С.А. Славянская мифология: энциклопедический словарь — М.: Эллис Лак, 1995- с. 295-296

8 Смирнов М.И. Культ и крестьянское хозяйство в Переяславль-Залесском уезде. По этнографическим наблюдениям (Текст)/ М.И. Смионов// Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведческого музея. Старый быт и хозяйство Переславской деревни. Переславль-Залесский, 1927.- Вып.1 с.70

9 Морозов И.А. Женитьба добра молодца: происхождение и типология традиционных молодежных развлечений с символикой «свадьбы»/ “женитьбы»- М. Государственный республиканский центр русского фольклора: издательство «Лабиринт», 1998.- с. 249

10 Поэзия крестьянских праздников- Л.: Советский писатель, 1970 — с. 171

11 Морозов И.А. Женитьба добра молодца: происхождение и типология традиционных молодежных развлечений с символикой «свадьбы»/»женитьбы» — М. Государственный республиканский центр русского фольклора: издательство «Лабиринт»1998- с. 249

12 Никитина А. «Узорочье». «Словарь символов и знаков, встречающихся в вышивке, чеканке, литье» Серия “Кладезь Рода” Санкт-Петербург: Издательство АРТЕЛЬ “ВОРОЖЕЯ”, 2013 г. с. 47

Просмотров: 15582

statehistory.ru в ЖЖ:

Источник: statehistory.ru

Свадебные обереги в славянской традиции

Ох, что только не надевает на себя невеста в наши дни для того, что бы пройти свой путь к венцу: и булавки, и крестики, и красные нитки – все эти «приспособления» носят весьма утилитарный характер, еще пока осознаваемый невестами.

Ох, что только не надевает на себя невеста в наши дни для того, что бы пройти свой путь к венцу: и булавки, и крестики, и красные нитки – все эти «приспособления» носят весьма утилитарный характер, еще пока осознаваемый невестами.

Единственная цель, которую они преследуют – обережная.

Однако для того, что бы обереги (ударение на первую «о» в традиционном произношении и на второе «е» в просторечье) работали, в них необходимо верить и разбираться.

Ведь в противном случае, вне следования какой-то конкретной традиции, можно радостно, простите, напялить на себя противоположные по смыслу знаки, а потом удивляться некоторым неприятностям в супружестве.

А смысл обережных символов для многих уже, к сожалению, утерян.

Охране молодых от порчи и сглаза в свадебные дни уделялось первостепенное значение. Огромное количество действий было направлено на то, что бы сохранить их и будущий союз от недобрых людей, или людей в целом добрых, но имеющих претензии к свадьбе.

При этом, несмотря на разницу культур в разных регионах, обережная традиция была примерно одинаковой по всей территории, которую условно можно назвать «славянской».

Самые мощные, активно используемые в быту обереги — это обереги, связанные с животными. Щучьи зубы, например. Или коготь медведя. Или и то и другое и еще коготь с пятого пальца рыси или волчий клык.

Все это использовалось в разных регионах и в некоторых случаях бережно передавалось по наследству. Некоторые исследователи полагают, что это связано с поклонением тотемному животному. Эти обереги прятались глубоко в одежду для того, что бы они не потеряли своей силы.

Еще носили с собой странные на наш современный взгляд предметы – найденную тайно и тайно же засушенную шкурку змеи или «земляного медведя» — крота.

В рыболовецких регионах и вовсе использовали сети: под платье невесте на голое тело могли запросто для счастья навернуть целую не прорванную прочную сеть.

Более привычно для нас использование металлических предметов. Их добыть всяко проще, чем коготь с пятого пальца рыси или откопать крота, например, на Невском.

Использовались металлические и при этом острые предметы – булавки, ножницы, ножи. При чем ножницы клали в карман невесте, а нож – жениху. Если использовали иглы, то брали те, которые без ушей и втыкали их крест-накрест по швам.

На богатых свадьбах оберегом был обнаженный меч – с ним могли обходить спальню молодых. Впрочем, такое позволить себе могли только цари, а более простые люди использовали сабли. Металлические предметы использовали и гости, но для других целей – могли свернуть и оставить под скатертью вилку – таким незамысловатым образом наводилась на молодых порча.

Современные развешенные по мостам замки также имеют корни у предков, однако ранее никто не позволил бы фактически выкинуть такой дорогой предмет (раньше китайских замков не было) и тем более оставить его без присмотра – на реке, на глазах у проходящих, там, где каждый мог потрогать символ семейного счастья и верности.

Замки в старину, как и узлы, имели охранительное значение, прогоняли порчу. Молодая жена после того, как муж перенес ее за порог, закрывала на ключ за собой дверь. Разумеется, дверью потом пользовались. Вбивали над дверью и подкову, оставляя ее ржаветь под дождями – ведь по поверьями ржавое железо забирало на себя хвори и болезни разного происхождения (от нервных до вирусных).

Очень популярными были обереги растительного происхождения: рябина, чертополох, репьи, даже веники – все шло в ход в той семье, где этими оберегами умели пользоваться. Отдельно стояли обереги, которые облают резким запахом – лук, чеснок, полынь, мята.

Перед застольем клали в карман луковицу – если она почернела то считалось, что она взяла на себя порчу (интересно, а если не почернела? плохая луковица или порядочные гости?).

Рябину использовали в любом виде: ягоды, почки, листья, палочки – использовалось все и пряталось в свадебном наряде.

Могли насыпать в обувь просо или пшено, льняное семя.

Перед свадьбой большое внимание уделялось узлам – их вязала невеста для своего жениха и для себя на специально спряденных нитях. Жениха могли дома опоясать по голому телу лыком с 12 узлами – при этом читали 12 богородичных молитв.

Ну а что бы молодая жена не мучилась родами, проводили во время венчания распускание обережья: завязки передника, чулок, ослаблялся даже пояс.

Многообразие оберегов говорит о развитии культуры сохранения брака и если использовать обереги именно как элементы сохранения брака, а не конкретно невесты от сглаза, то и настрой будет несколько иной.

Ведь после свадьбы это уже «мы».

| Рубрики: | 4 Из древних знаний/обереги |

Метки: обереги свадьба славяне традиции

Процитировано 7 раз

Понравилось: 13 пользователям

Источник: www.liveinternet.ru

Свадебные обереги для удачного бракосочетания

Помимо свадебных примет существуют ещё и свадебные обереги, и, если молодожёны хотят защитить себя от сглазов и нечистой силы, то могут прибегнуть к их могучей помощи. В качестве оберегов применяются как специальные слова, так и некоторые манипуляции с предметами, причём, существуют они не только в обобщённых вариантах, но и для защиты в самых неожиданные случаях.

Свадебные обереги предметного содержания

1. Листья рябины. Накануне свадьбы, вечером, нужно подойти к рябине, выбрать три самых красивых листочка, сорвать их и положить в свадебную обувь на ночь. Утром нужно вынуть листочки, попросить у них прощения и выбросить.

2. Семейная реликвия. Перед свадьбой мать невесты передаёт дочери какую-то вещь, хранимую в их семье: брошь, кольцо и т.п. Считается, что такая реликвия обладает мощной оберегающей силой.

3. Когда невеста выйдет из дома на регистрацию брака, то нужно хотя бы быстро обмыть полы. Это может сделать мать девушки для того, чтобы новобрачной было легче войти в дом мужа.

4. Чтобы в семье был достаток, молодых при выходе из ЗАГСа или церкви обсыпают пшеном или рисом.

5. В качестве оберега на нижнем белье можно вышить небольшой крестик красными нитками. Также с этой целью можно приколоть к белью булавку головкой вниз.

Свадебные слова-обереги

1) Приобретя обручальные кольца, ещё до того, как они занесены в дом следует произнести: «На добрую жизнь, на верную семью. Аминь»

2) Свадебный оберег, который читается утром перед свадьбой самым старым членом семьи, например, бабушкой: «Господи, Боже, благослови. Встала я, благословилась, вижу чистое поле, где заводится у христиан свадьба, где призвали меня к этой свадьбе. Помолюсь, покорюсь ему, самому истинному Христосу.

При мне посох осиновый, старая ладанка, есть буду просвиру, пить святую воду, сберегу свадьбу христианскую, отпущу в веселье да радости. Никто бы не мог к моей свадьбе прищепиться, приколиться, никто бы не попортил ее. Закрою я эту свадьбу, никто бы ее не видел. Часы идите, минуты летите, встречайте, богоданные родители, с счастьем, с радостью мою свадьбу.

Соль — злому, беда — плохому, а молодым — удача и долгий век. Будьте, мои слова, крепки и лепки. Отныне и во веки веков. Аминь.»

3) Оберег на невесту, который читают на воду и умывают девушку перед свадьбой: «Едет моя дочь со двора во двор, на ее подоле Божий затвор. Никто того затвора не повредит, никто оберега моего не победит. Моя нога левая, ее нога правая. Ключ, замок, язык. Аминь.

Аминь. Аминь»

4) Оберег на жениха, который читает его мать, когда молодой человек собирается ехать забирать невесту: » Небесной высоты не достать, небесной красоты не забрать. Так и у моего сына никто не убавит и ничего ему не прибавит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь»

5) Свадебный обрег во время застолья, чтобы кто-то нечаянно не пожелал плохого в тосте: «Стол мой дубовый, гости оловянные, все посулы злые стеклянные. Как хрупкое стекло бьётся, разбивается, так и не одно слово злое в посуле не сбывается. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь»

6) Оберег для невесты, входящей в дом жениха: «Первая, другая, я иду третья, но не последняя. Все вон, мне одной дом». Произносить эти слова нужно, переступая через порог.

7) Оберег для жениха, переступающего порог невестиного дома: «Я иду, зверь лежит горд, горластый, зубастый. Я есть волк, а вы есть мои овцы». Эти слова нужно произнести, глядя в потолок.

8.) Если свадебному кортежу попадётся навстречу похоронная процессия, то нужно сказать про себя: «Венок венку рознь. Аминь».

9) Если во время свадебного застолья кто-то усядется на место жениха или невесты, то нужно прочитать такой оберег: «Домовой, хозяин мой, защити свято место жениха и невесты. Ключ, замок, язык. Аминь», чтобы не было развода.

10) Если кольцо упало во время бракосочетания или венчания нужно сказать: «Кольцо на мне, беда не ко мне. Аминь».

11) Также, если кольцо уронили до того, как успели надеть на палец, то нужно продеть через него ниточку (заготовить её следует заранее на всякий случай свидетелям), а потом можно надевать его на палец. После бракосочетания ниточку сжигает тот, кто уронил кольцо, произнеся при этом такие слова: «Сожги огонь все мои беды и печали».

12) Если на следующий день после свадьбы молодая жена начинает испытывать отвращение к супругу, то это вероятное свидетельство порчи. Избавиться от него можно, отстирав подол свадебного платья и сказав во время этого: «Что подолом собрала, то и отстирала. Аминь. Аминь. Аминь».

Воду от стирки нужно вылить за порог.

Случайные статьи

- Выбираем цвет свадьбы – зелёная свадьба

- Идеи для проведения свадьбы в Самаре: летняя велосвадьба

- ЗАГС – это место, в котором начинают сбываться мечты

- Свадьба в марте – преимущества и особенности

- Свадебные платья с длинным шлейфом

- Элегантная свадьба в стиле шебби шик

- Обручальные кольца Cartier

- Куплю свадебное платье б у или всё таки новое? Все «ЗА» и «ПРОТИВ»

- Помолвка или сватовство?

- Оформление фуршета на свадьбу

Источник: youmarriage.ru