История развития русского эмальерного производства является неотъемлемой частью национальной художественной культуры, В русских эмалях X— XХвеков нашли отражение общие изменения почти тысячелетнего периода развитая русского искусства, глубоко национальный характер декора, многообразие художественных тенденций, талант и богатство художественного языка множества крупнейших мастеров.

История ювелирной эмали. 2

Фирма Овчинникова. 5

Виды эмали. 6

Расписная (живописная) эмаль. 6

Перегородчатая эмаль. 7

Эмаль по скани. 7

Выемчатая эмаль. 8

Эмаль по гравировке. 8

Эмаль по гильошированному фону. 8

Эмаль по литью. 8

Эмаль по рельефу. 9

Наивысшие достижения искусства эмали рубежа ХIХ-ХХ веков все исследователи единодушно связывают с фирмой Фаберже и творчеством ее выдающихся мастеров. Фирма была основана в Петербурге в 1842 году никому тогда не известным ювелиром Густавом Фаберже, предки которого приехали из Франции в Пярну еще в 1800 году.

Как работать с фотополимерными эмалями Colorit

В 1870 голу фирма перешла к его сыну Карлу (1846-1920) и была значительно реконструирована. Используя новейшие технические достижения и лучшие традиции европейского ювелирного искусства, а также привлекая к работе талантливых ювелиров, имевших свои небольшие мастерские, Карл Фаберже добился признания и известности сначала в России, а затем в Европе и Азии. Отделения фирмы были открыты в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Лондоне. Среди разнообразных изделий фирмы наиболее высокую оценку в настоящее время получили работы с эмалями. Чистота и гладкость эмалевых поверхностей, глубина слоев и тонов, вариации цветов в различных слоях эмалей, использование эффектов свечения отдельных кристаллов эмали или глубины пространства, просвечивающий сквозь эмаль тонко исполненный гравированный или гильоширный фон, изменение цветов эмали в зависимости от угла зрения и преломления света — таковы художественные приемы, которыми блестяще пользовались лучшие мастера фирмы в своих работах.

История развития русского эмальерного производства является неотъемлемой частью национальной художественной культуры, В русских эмалях X— XХвеков нашли отражение общие изменения почти тысячелетнего периода развитая русского искусства, глубоко национальный характер декора, многообразие художественных тенденций, талант и богатство художественного языка множества крупнейших мастеров.

Ведущее место в эмалевом производстве занимала фирма Овчинникова, получившая особенно широкую известность после выставки мануфактурных изделий в Москве в 1865 году, где представленные этой фирмой предметы с эмалью получили высокую оценку экспертов, а владелец фирмы был награжден золотой медалью.

Фабрика Овчинникова была основана в 1853 году. По сведениям 1873 года на фабрике работало около 175 рабочих, 70–90 учеников.

Успех фабрики Овчинникова был неслучайным. Придавая большое значение художественной и технической подготовке рабочих, Овчинников первым из русских фабрикантов основал при своей фабрике школу, в которой получали специальное образование одновременно свыше 130 человек. На Всероссийской художественно-промышленной выставке школа при фабрике Овчинникова была награждена дипломом второго разряда, соответствующим серебряной медали, причем особо были отмечены эмалевые работы учеников. Кроме специальной подготовки мастеров Овчинников привлекал к созданию рисунков для своих изделий квалифицированных художников, таких, как, например, академик Борников, который много времени уделял изучению орнаментов специально в их приложении к золотому и серебряному делу и рисунки которого немало способствовали успеху фирмы.

Эмаль горячая. Подготовка,нанесение,обжиг. Урок для начинающих мастеров.

Овчинников наряду с другими фабрикантами, такими, как Фаберже и Хлебников, платил своим рисовальщикам от 6 до 10 тысяч рублей в год, чтобы иметь всегда новые оригинальные рисунки.

Эмалевые изделия принесли фирме Овчинникова заслуженную славу. Выполненные самыми различными техническими приемами, они всегда отличаются особой тщательностью отделки и монтировки, богатством эмалевой палитры. Больше всего применялся мастерами этой фирмы широко распространенный в XVII веке прием наложения эмали по сканому орнаменту. Солонки в форме деревянных солониц, братины, ковши и стопы, коробочки, чарки, ложки украшались многоцветной эмалью, заполняющей густой орнамент лепестков, кружков, полос и завитков из сканого жгутика.

Успешно применяли мастера фирмы Овчинникова и такой древний технический прием, как перегородчатая эмаль, хорошо известный мастерам Киевской Руси, но полностью утраченный в годы татаро-монгольского нашествия. На выставке 1882 года фирма экспонировала оклад евангелия, выполненный перегородчатой эмалью, по поводу которого современники отмечали, что Овчинникову принадлежит «честь возобновления этого высокого художественного приема не только у нас, но и в Европе».

По своему составу эмаль является стекловидным твердым раствором глинозема, кремнезема и некоторых других окислов, обычно называемых «плавнями». Плавни отвечают за разные свойства, например за увеличение тугоплавкости, или напротив, легкоплавкости.

Эмали различаются не только по составу, но и по своим технологическим особенностям, которые влияют на подготовку основы под эмаль. По составу эмали подразделяют на прозрачные и глухие, то есть непрозрачные. Также эмали различаются и по технологии производства.

Расписная (живописная) эмаль

Расписная (живописная) эмаль — техника художественного эмалирования, использующая живописный прием письма эмалями при помощи кисти. Тонкую пластину серебра, меди или сделанную из этих материалов объемную форму покрывают с двух сторон белой эмалью.

На лицевой стороне эмалевой краской насыщенного цвета прописывают контур изображения и его детали, например лицо, волосы, складки одежды. Для нанесения контура рисунка применяют также способ перевода рисунка с бумаги, так называемый «припорох», когда контур изображения накалывается на бумажном листе и припорашивается сверху толченым углем или голландской сажей, которые, проходя через наколотые отверстия, образуют точечный контур.

Затем его обводят эмалевой краской, подвергают обжигу и расписывают контурное изображение разноцветными эмалями, которые располагают одну рядом с другой, создавая из отдельных цветовых пятен эмали единую красочную гамму. Так как эмаль накладывается локальными фрагментами, то обжиг делают по 10-15 раз, учитывая разный уровень температуры плавления используемых эмалей. В расписной эмали используют цветные прозрачные и непрозрачные эмали. Применяют также бесцветную прозрачную эмаль (фондон), которой перед последним обжигом покрывают рисунок для предохранения росписи от повреждений.

В русской художественной эмали расписную эмаль стали применять в последней четверти 17 века. В этой технике работали мастера- эмальеры Оружейной Палаты Московского Кремля, а также Великого Устюга и Сольвычегодска. Сольвычегодские расписные эмали часто называли «Усольскими», так как старое название Сольвычегодска было Усольск.

Перегородчатая эмаль — одна из самых сложных эмальерных техник по способу изготовления. Для ее изготовления берется тонкая металлическая пластина, на которой процарапывают, гравируют или прорезают насквозь контур будущего изображения.

Затем по этому контуру напаивают тонкие металлические полоски, поставленные на ребро, получая изображение из разнообразных по форме и размеру ячеек. Каждую ячейку заполняют эмалью разного цвета до верхнего края перегородок и производят обжиг эмали. После этого эмаль шлифуют и полируют таким образом, чтобы эмаль и верх перегородок находились в одной плоскости.

Полное, без углублений, заполнение эмалью ячеек является отличительным признаком перегородчатых эмалей. В итоге получают разноцветное изображение из эмали, сияющее наподобие драгоценных камней, с четким контурным рисунком из металлических линий. В технике перегородчатых эмалей металлическую пластину- основу и перегородки выполняют, как правило, из золота, серебра или меди.

Русские цветные перегородчатые эмали имеют богатую историю. Первое упоминание о перегородчатых и выемчатых эмалях встречается в Московской Ипатьевской Летописи 1175 года. Правда, в те времена все виды художественных эмалей имели другое название-«финифть». И только в 19 веке на смену термину «финифть» пришел другой термин- «эмаль». С тех пор сами драгоценные предметы роскоши, ювелирные изделия, украшенные художественными эмалями, стали именоваться «Эмалями».

Эмаль по скани (филиграни) — разновидность техники перегородчатой эмали. В России она получила широкое распространение. На металлическую поверхность напаивают (выкладывают) растительный или геометрический орнамент из перевитой металлической (золотой, серебряной, медной) проволоки, которая образует ячейки.

Каждую ячейку из сканой проволоки заполняют до краев эмалью разного цвета, которая после обжига оседает и оказывается ниже сканого орнамента. Вследствие этого эмаль по скани не полируют, чтобы не повредить рисунок из сканой проволоки.

Отсутствие полировки и эмаль, лежащая ниже края сканых перегородок, являются главным отличием техники эмали по скани от классической техники перегородчатой эмали. В эмали по скани слой эмали очень тонок, так как высота сканого контура меньше, чем высота перегородок в перегородчатых эмалях.

Иногда в эмали по скани для усиления декоративности в отдельные ячейки эмаль наплавляется в несколько приемов, так что в результате она лежит выше края сканой проволоки, создавая ощущение жемчужин или бусин. Для эмали по скани используют цветные прозрачные и непрозрачные эмали, а также фондон. Для усиления художественного звучания технику эмали по скани в русском искусстве с конца 17 века нередко сочетали с техникой расписных эмалей. В этом случае на эмали в сканых ячейках дополнительно живописным приемом прописывали изображения трав, цветов, зверей или жанровые сцены.

Выемчатая эмаль — одна из древнейших эмальерных техник. На металлической пластине достаточной толщины глубоко вырезается (вынимается) сюжетное или орнаментальное изображение. Получившиеся при этом углубления заполняют прозрачной или непрозрачной эмалью и производят обжиг эмали. Если используют прозрачную эмаль, то ее после обжига шлифуют и полируют.

В отличие от техники перегородчатой эмали, где изображение приподнято за счет перегородок над металлической пластиной- основой, в технике выемчатой эмали рисунок углублен в толщу металлической пластины. В технике выемчатой эмали известно несколько приемов для достижения художественного эффекта.

Один из приемов заключается в том, что вырезанный на металле рисунок полностью покрывают вместе с пластиной цветной прозрачной эмалью. Другой — в том , что цветной непрозрачной эмалью заполняют только вырезанное изображение. Применяют также прием, когда металлическую пластину покрывают эмалью одного цвета, а углубление рисунка- эмалью других цветов. Выемчатые эмали делают на золоте, серебре, меди.

Эмаль по гравировке

Эмаль по гравировке (резьбе) является разновидностью техники выемчатой эмали. При этом цветная непрозрачная эмаль заполняет гравированный контур рисунка или цветная прозрачная эмаль сверху полностью покрывает как гравированное изображение, так и всю металлическую пластину. В результате под эмалью просвечивает и рисунок и металлический фон основы. Техника эмали по гравировке применяется на золоте, серебре, меди, латуни и бронзе.

Эмаль по гильошированному фону

Эмаль по гильошированному фону (эмаль по гильошировке, гильоширу, гильошированная эмаль) — это вариант техники эмали по гравировке (резьбе). Только в этом случае гравировка выполняется не вручную, а механическим способом, с помощью специального станка, который позволяет украшать металлическую поверхность геометрическим декором в виде лучей, полос, волнообразных линий, концентрических кругов, повторяющихся штрихов. В технике эмали по гильоширу используют исключительно прозрачные эмали самой широкой цветовой гаммы, в результате чего металлический фон и нанесенный на него узор просвечивают под эмалью. Эмали по гильоширу делают в основном на золоте или серебре, а с начала 20 века для недорогих изделий стали применять красную медь.

Эмаль по литью — разновидность техники выемчатой эмали. Ее отличие заключается в том, что изображение получают не путем выборки металлического фона ручным способом, а путем его отливки вместе с металлической пластиной- основой. Затем углубление на пластине заполняют эмалью. В технике эмали по литью используются золото, серебро, медь и бронза. Если эмаль по литью делают по золоту и серебру, то употребляют прозрачную эмаль, если по меди и бронзе- то непрозрачную пастообразную.

Эмаль по рельефу

Эмаль по рельефу — техника, применяющаяся для художественного эмалирования по высокому рельефу, когда эмалевое покрытие повторяет форму металлического рельефного изображения, выступая как поливная глазурь. Это достигается тем, что цветная прозрачная эмаль, которой покрывают перед обжигом рельеф, в процессе обжига плавится и, ложась тонким просвечивающим слоем на высоких частях рельефа, стекает в его углубления, заполняя их более толстой и плотной по цвету массой. Это позволяет подчеркнуть рельефность изображения. В эмалях по рельефу металлической основой чаще всего служат медь и бронза, иногда используют золото и серебро.

Источник: www.myunivercity.ru

Искусство христианского востока (около 700-1050 г.).

Живопись (между 717-1057 гг.)

В рассматриваемую эпоху две отрасли прикладной живописи, перегородочная эмаль на золоте и шелковые узорчатые ткани, равным образом достигли в Византии совершенства.

Техника перегородчатой эмали в Византии.

Техника перегородочной эмали (йmail cloisonnй) в существенных своих чертах сводится к тому, что контурные линии рисунка обозначаются тонкими золотыми перегородками, припаянными к золотой пластинке, и заключающиеся между ними пространства заполняются цветными стеклянными сплавами. Мнение, будто перегородочная эмаль изобретена лишь в это времен в Византии, ошибочно: ее родину надо искать, быть может, в парфянской или сасанидской Персии. Во всяком случае, она достигает в Константинополе, в эпоху македонской династии, такого совершенства в техническом отношении, такой чистоты красочных тонов и такой тонкости рисунка, которым не найти равных.

Описание сохранившихся произведений.

На Западе в соборных ризницах и коллекциях хранится значительное количество художественных произведений этого рода. Особенно славится передняя сторона иконы (pala doro) за главным алтарем собора св. Марка в Венеции.

Эта икона была заказана в 976 г. в Константинополе дожем Пьеро Орсеоло I, но лишь эмали верхнего ряда, например медальон с изображением архангела Михаила и шесть эмалей со сценами Страстей Господних и деяний апостольских, принадлежат цветущей поре византийского искусства; остальные эмали добавлены позже. Не менее знаменита золотая ставротека (ларец для хранения части Святого Креста), принадлежащая собору Лимбурга-на-Лане, отчасти собственноручное произведение византийского императора Константина VII Багрянородного (913-952), но оконченная только в 976 г. для Василия II.

Квадратное среднее поле крышки украшено величественным и благородным изображением Христа, восседающего на троне, уже несколько угрюмого вида; по сторонам Христа, на двух боковых полях, представлены Иоанн Предтеча и Богоматерь, сопровождаемые ангелами; в каждом из остальных полей — по два апостола. Фигуры, несколько короткие, помещены на гладком золотом фоне, без признаков почвы под ногами; их симметричное расположение в роскошном обрамлении придает эмалям ставротеки характер художественной законченности.

Наконец, известны благодаря изданиям Иог. Шульца и Н. П. Кондакова многочисленные эмали собрания А. Звенигородского. Особенного внимания заслуживают небольшие, предназначенные для ношения на груди, круглые медальоны с поясными изображениями святых (энколпии); среди них весьма замечательна серия медальонов X столетия, состоящая из изображений Спасителя и апостолов и чрезвычайно характерная для первой эпохи расцвета средневекового византийского искусства. Здесь, как на многих других произведениях этого рода, Спаситель, апостолы Петр и Павел, даже будучи изображены en face, смотрят не прямо, а в сторону. И в живописи эмалей тонкость работы и свежесть красок не в состоянии сообщить внутреннюю жизнь схематично правильному рисунку.

К сожалению, мы не будем подробно говорить о шелковых материях, которые в раннем средневековье играли первую роль в ткацком искусстве. Круглые, овальные или многоугольные поля на тканях орнаментированы обычно стилизованными листьями и заполнены симметрично расположенными фигурами четвероногих животных и птиц. Роскошные материи, употреблявшиеся в изобилии для украшения церквей и дворцов, ковров и подушек, костюмов светской и духовной знати, своими яркими тонами скрашивали и оживляли формы.

Рис. 39. Апостолы Петр и Павел.

Источник: www.verman-art.ru

Эмаль (покрытие)

Эм а ль (франц. email, от франкск., smeltan — плавить), стеклоэмаль, преимущественно глухие (непрозрачные), окрашенные в различные цвета окислами металлов, легкоплавкие стекла, наплавляемые одним или несколькими тонкими слоями (эмалирование) на металл. Эмалями часто называют также легкоплавкие глухие белые или окрашенные глазури, применяемые для покрытия и художеств, росписи керамических и стеклянных изделий.

Основными компонентами почти всех эмалей являются двуокись кремния SiO2, борный ангидрид B2O3, окись алюминия Al2O3, окись титана TiO2, окислы щелочных и щёлочноземельных металлов, свинца, цинка, некоторые фториды и др. Эмали принято делить на грунтовые и покровные.

Грунтовые эмали, в которые входят сцепляющие вещества (главным образом окислы кобальта и никеля), служат для нанесения слоя, который хорошо сцепляется с металлом и является промежуточным между покровным слоем эмали и металлом. Покровные эмали, которые хорошо сцепляются с металлом, наносят без грунтовой эмали.

Для приготовления эмалей смесь полевого шпата, песка или кварца, плавикового шпата, буры, борной кислоты, соды, селитры, криолита и другие сплавляют в печах при 1150—1550 °С и выливают в воду для грануляции. Гранулы размалывают в шаровых мельницах в присутствии воды, глины и других материалов для получения устойчивой суспензии мелких частиц, т. н. эмалевого шликера. Металл сначала покрывают грунтовым шликером, сушат и обжигают (500—1400 °С, в зависимости от покрываемого металла), после чего наносят покровную эмаль в один-два слоя с обжигом каждого слоя отдельно. Шликер наносят погружением, обливом, пульверизацией и электростатически, проводят в периодически или непрерывно действующих печах.

Эмаль защищает металл от коррозии и придает ему красивый внешний вид. Наносят эмаль в основном на чугун и сталь, однако в ряде случаев и на медные, алюминиевые и серебряные изделия, а также изделия из различных сплавов. Основные области применения эмалированных металлов — пищевая, химическая, фармацевтическая, электротехническая промышленность, строительство. Жароупорные и высококорозионностойкие эмалевые покрытия используются в реактивных двигателях; в аппаратах для особо агрессивных сред; при термообработке и горячей деформации специальных сплавов.

Эмали художественные — украшение эмалью золотых, серебряных и медных изделий (сосудов, ювелирных изделий и пр.). Эмаль — древнейшая техника, применяемая в ювелирном искусстве: холодная (без обжига) и горячая, при которой окрашенная окисями металлов пастозная масса наносится на специально обработанную поверхность и подвергается обжигу, в результате чего появляется стекловидный цветной слой.

Эмали различают по способу нанесения и закрепления на поверхности материала. Перегородчатые эмали заполняют ячейки, образованные тонкими металлическими перегородками, припаянными на металлическую поверхность ребром по линиям узора,—передают четкие линии контура.

Выемчатые эмали заполняют углубления (сделанные резьбой, штамповкой или при отливке) в толще металла отличаются большой интенсивностью цвета. Эмаль (чеканному, литому), прозрачная и глухая, позволяет передать объемные формы, достигать живописных эффектов, т. к. при плавлении эмалевая масса стекает с высоких частей рельефа и появляются сочетания прозрачных и непрозрачных пятен, дающие ощущение теней.

В расписной (живописной) эмали изделие из металла покрывается эмалью и по ней расписывается эмалевыми красками (с 17 в. — огнеупорными). Эмаль бывает также по скани (филиграни), гравировке, с золотыми и серебряными накладками. Наиболее ранние из дошедших эмалей — золотые украшения и амулеты Древнего Египта, близкие по технике к перегородчатым.

Лучший образец ранней европейской перегородчатой эмали — облицовка стенок алтаря в церкви Сант-Амброджо в Милане (мастер Вольвиниус 9 в.). В Византии в 10—12 вв. была развита перегородчатая эмаль на золоте.

К началу 12 в. сложились европейские школы эмали: маасская — в долине р. Маас, в Лотарингии (мастера Годфруа де Клер и Николай из Вердена) рейнская с Кельном во главе (мастера монахи Эйльбертус и Фридерикус) школа лиможской эмали. Европейские эмали в основном украшавшие церковную утварь, органически связаны с убранством соборов, витражами.

С конца 14 — в начале 15 вв. в технике эмали выполнялись предметы светского характера. Глухие и непрозрачные эмали сменяются прозрачными эмалями по гравировке с введением золотых линий и накладок. В 18 в. на первый план выдвинулись эмалевая портретная миниатюра и живопись, стилистически близкие станковой живописи.

Трудоёмкая техника эмали пришла в упадок в 19 в. и возродилась лишь в эпоху господства стиля «модерн» в Париже, Брюсселе, Вене — изготовление украшений, табакерок, вееров в сочетании с драгоценными камнями, жемчугом и пр. (К. Поплен, Р. Лалик, П. Грандом). В Китае эмали известны с 7 в., получили большое развитие в 14—17 вв.

Эмали, украшающие детали холодного оружия, коробочки, табакерки и т. п. символическими растительными мотивами, изображениями птиц и животных. На территории СССР эмали изготовлялись в 3 — 5 вв. в Приднепровье (браслеты, фибулы с красной, голубой, зелёной и белой эмалями).

Сохранились перегородчатые эмали Киевской Руси 11 в. Влияние Византии сказалось на русских перегородчатых эмалях 12-13 вв. на серебре и золоте и средневековой грузинской эмали на золоте, отличавшейся от византийской эмали менее тонкой технической проработкой, от русских — более ярким цветом (Хахульский складень, 12 в., Музей искусств Грузинской ССР, Тбилиси). В 16-17 вв. у московских мастеров получила распространение эмаль по скани — прозрачная многоцветная эмаль густых насыщенных тонов на золотых изделиях (мастера Оружейной палаты И. Попов и др.), по сюжетам и орнаментике близкая украшению рукописей того же времени.

В 17 в. в Сольвычегодске расцвело искусство расписной эмали («усольской»). Развитие расписной эмали по меди удешевило эмалевые изделия и расширило круг предметов, украшенных эмалью (помимо культовых предметов, ларцы, чарки, коробочки для румян, флаконы, ложки и т. д.). В 18-19 вв. в Ростове Великом изготовлялись иконы и другие изделия в технике расписной эмали.

В 18 в. развилась эмалевая портретная миниатюра (Г. С. Мусикийский, А. Г. Овсов, И. П. Рефусицкий, живописец А. П. Антропов). М. В. Ломоносов разработал новую палитру эмалевых красок из отечественных материалов; был учрежден эмальерный класс в петербургской АХ (впервые упомянут в 1781). В конце 19 — начале 20 вв. изделия с эмалью изготовляли фирмы Фаберже, Хлебникова, Овчинникова, Грачева.

В СССР выпускают изделия с расписной эмалью, с эмалью по скани, по гравировке, штампованному рельефу и др. Крупным центром производства эмали является фабрика «Ростовская финифть» (в Ростове-Ярославском), продолжающая идущую с 18 в. традицию живописной эмали (броши, пудреницы, коробочки), в основном с декоративными цветочными композициями, а также сюжетными миниатюрами (мастера А. М. Кокин, В. В. Горский, И. И. Солдатов, В. Г. Питслин и др.).

Лит.: Технология эмали и эмалирование металлов, 2 изд., М., 1965; Петцольд А., Эмаль, пер. с нем., М., 1958; Солнаев С. С., Туманов А. Т., Защитные покрытия металлов при нагреве, М., 1976; Пупарев А. А., Художественная эмаль, М., 1948; Разина Т. М., Русская эмаль и скань. М., 1961; Макарова Т. И., Перегородчатые эмали Древней Руси, М., 1975; Постникова-Лосева М. М., Русское ювелирное искусство, его центры и мастера XVI — XIX вв., М., 1974; Burger W, Abendl ä ndische Schmelzarbeiten, В., 1930; Medding-Alp E., Rheinische Goldschmiedekunst in ottonischer Zeit, Koblenz, [1952]; Hasenohr K., Email, Dresd., 1955.

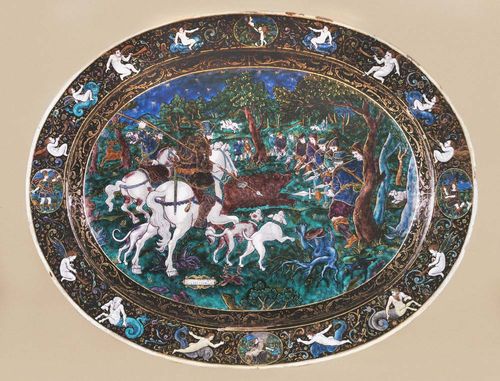

Декоративное блюдо. Эмаль. 16 в. Франция. Эрмитаж. Ленинград.

Источник: xumuk.ru